a cura di Wu Ming 1

«Fuori dagli Stati maggiori dei partiti come dai cervelli dei Clausewitz radicali, può nascere una nuova intelligenza sociale, attraverso l’elaborazione spontanea e brancolante di una strategia sovversiva che eviti le vecchie trappole […] Se la sovversione aggira, “passa sotto” la violenza dello stato, non è soltanto per necessità tattica. È perché è innanzitutto, fin dai primi balbettii, il contrario di una guerra nella quale il nemico, l’altro, non esiste. L’arma principale della sovversione è la trasformazione sociale. Trasformazione che si rivolge tanto a coloro che la mettono in atto quanto a quelli con i quali essi si confrontano. Perché è immediatamente affermazione di un rapporto sociale diverso dal rapporto capitalista.»

Serge Quadruppani

Così scrive Serge Quadruppani nel suo La politica della paura (Lantana, Roma 2013).

Con l’espressione che dà il titolo al libro, il nostro compagno d’Oltralpe descrive l’uso strumentale dell’emergenza-terrorismo, la costruzione di sempre nuovi «nemici pubblici», lo spaccio all’ingrosso e al dettaglio di un immaginario securitario sempre più pervasivo, il tutto allo scopo di normare, sorvegliare e controllare meglio la nostra società.

Una società mai così sondata, interrogata, misurata, scansionata, eppure mai così incomprensibile ai poteri costituiti, mai così misteriosa e incline a divenire riottosa, ingovernabile.

La paura di cui scrive Serge, infatti, non è solo quella che viene iniettata nei governati – paura di attentati, paura del «degrado», degli zingari, dei migranti, dell’«invasione», di questo o quel complotto… – ma anche quella che hanno in corpo i governanti, sempre più ritirati nelle loro cerchie, a frequentarsi tra simili, “scollati” dal mondo, estranei alla realtà e dunque privi di ogni immaginazione.

Lo stiamo vedendo nella parabola del renzismo. I governanti sono autoreferenziali, e quindi pavidi di fronte alle contraddizioni, ai conflitti. Perché nei conflitti, anche quelli più modesti, l’Uno autoreferente è costretto a diventare (almeno) Due.

Nel suo libro, Serge scrive che l’unica alternativa alla politica della paura è la sovversione. Quando ogni discorso è schiacciato sulla falsa alternativa tra terrorismo fanatico e potere tecnocratico, bisogna rovesciare passando da sotto. Questo, come ricorda Serge, il significato di «sovvertire».

Cinque anni dopo l’uscita de La politique de la peur, nella Francia dell’État d’urgence post-Bataclan, della paranoia islamofoba che generava carognate come la legge «anti-burkini» e di una «sicurezza» funzionale non a combattere Daesh ma ad imporre la macelleria sociale neoliberista, un gigantesco movimento radicale è «passato da sotto», aggirando le false dicotomie, e ha rovesciato le priorità, cambiando l’agenda per mesi.

Giugno 2016. Il pugno chiuso realizzato dallo street artist JR al porto di Le Havre, su una quindicina di container accostati e impilati.

A partire dal marzo 2016 e fin dentro l’estate, le mobilitazioni contro la Loi Travail – cugina di primo grado del nostro Jobs Act – hanno spazzato via la politica della paura. Nessuno parlava più dell’emergenza-terrorismo. La contraddizione primaria aveva riguadagnato il proscenio. Il conflitto vero, quello tra sfruttatori e sfruttati, oscurava quelli falsi, come «Occidente vs. Islam», «Degrado vs. Decoro», «Europeismo vs. populismi» et cetera.

Un movimento sovversivo opera una radicalizzazione fedele all’etimologia del termine, poiché va alla radice delle disuguaglianze e dell’esclusione, ne attacca le basi strutturali.

Mentre la lotta di classe dall’alto viene combattuta incessantemente, 24 h su 24, quella dal basso è diventata un concetto tabù, è indicibile, anzi, impensabile. L’ideologia dominante deve sempre far pensare ad altro, spostare il discorso su contrapposizioni secondarie. Ma quando si torna a praticare quella lotta e a dirla, essa fornisce agli esclusi, ai discriminati, ai precarizzati l’unica alternativa alle «radicalizzazioni» farlocche, che hanno mille appariscenze ma, di riffa o di raffa, sono sempre fasciste.

Anche il jihadismo è un fascismo. Un fascismo costruito su un sostrato culturale islamico che, come tutti i fascismi, promette una falsa rivoluzione.

Ne sono sicuro: la grande mobilitazione dei mesi scorsi, coi suoi «cortèges de tête», le sue pratiche radicali, il suo riallineare il conflitto lungo la giusta faglia, ha agito contro il terrorismo molto più di qualunque politica securitaria.

In quel movimento sovversivo, Serge si è buttato anima e corpo, ne ha scritto e continua a scriverne e trarne indicazioni. Un suo saggio apparirà sul prossimo Le Monde diplomatique, in uno speciale sulle «nouvelles radicalités».

La giornata di ieri – con l’assassinio dell’ambasciatore russo in Turchia e la strage compiuta nel quartiere berlinese di Charlottenburg – fa presagire una nuova fase di intruppamento delle coscienze. Stavo preparando per Giap questo nuovo speciale su Un viaggio che non promettiamo breve, e subito mi è tornato in mente La politica della paura.

Nell’ultimo capitolo, Serge parla proprio della Val di Susa, e scrive:

«Tutti quelli che, durante due giorni o per anni, hanno avuto l’occasione di mescolarsi a questa lotta, hanno scoperto che esiste in quei luoghi quello che la post-sinistra, da tempo, ha rinunciato a trovare: una moltitudine di individui e di gruppi di ogni età, dagli svariati ruoli sociali che, associandosi, ha definitivamente vinto la paura.

Questa moltitudine, unita da un’utopia concreta, in altri tempi, prima che il termine non fosse sfigurato dai regimi militaristi, fascisti, colonialisti o stalinisti, si poteva chiamare senza ambiguità un popolo. Nella Val di Susa, non solo si capisce, ma si può sentire la possibilità di una associazione di uomini uguali e fraterni. Di fronte ai disastri planetari annunciati, è da questo genere di magia che dovrebbero partire tutti coloro che si lanceranno nell’avventura, molto antica e molto nuova, d’immaginare, e di edificare immaginando, un mondo liberato dalla dominazione e dallo sfruttamento.»

Per capire cosa, in Val di Susa, abbia permesso di vincere la paura e disinnescare ogni tentativo di imporre la politica della paura, ho lavorato più di tre anni. Come Serge, penso che lo sguardo a quanto accade in valle possa aiutarci in molti frangenti.

■ Dall’ultimo speciale su Un viaggio che non promettiamo breve sono successe tante cose, piccole e grandi, dentro e intorno al libro e alla lotta che il libro racconta.

Avvolto dal silenzio dei media mainstream nazionali, o al massimo da resoconti frammentari e superficiali, il tribunale di Torino continua a macinare processi ai No Tav.

Uno, relativo a una vicenda che fece scalpore, si è concluso con due piene assoluzioni. Tutto è bene quel che finisce bene? In parte sì. Peccato solo che gli assolti, in questi anni, siano stati coperti di merda a mezzo stampa ed esposti ai trattamenti pece-e-piume del «fascismo social».

■ Nella primavera 2013, per iniziativa soprattutto del senatore del PD Stefano Esposito, era partita l’ennesima campagna politico-mediatica sui No Tav «nemici dei lavoratori del cantiere di Chiomonte». Cantiere che, lo ricordiamo, impiega ben pochi operai ma moltissimi membri delle forze dell’ordine.

Nel giugno di quell’anno, quattro No Tav subirono le perquisizioni delle loro case e il sequestro di alcuni loro beni. Erano accusati di un reato particolarmente infamante: lo stalking, art. 612 bis del codice penale. La presunta vittima era un operaio del cantiere, che in alcune interviste ai giornali aveva raccontato di minacce e pedinamenti. Il decreto di perquisizione, firmato dai PM Andrea Padalino e Antonio Rinaudo, diceva:

«tutti gli episodi di cui [l’operaio] è stato fatto oggetto sono da ricondurre ad un’unitaria regia da individuare nell’ambito di soggetti che si riconoscono nella lotta alla realizzazione della suddetta linea ferroviaria, in particolare in tutti quelli che si identificano nell’ala violenta del movimento notav.»

Gli accusati, però, non avevano mai visto l’accusatore. Il movimento aveva parlato subito di una «bufala» e di calunnia, nonché denunciato l’uso politico di un reato introdotto nel codice penale per impedire la violenza maschile sulle donne.

Dopo un primo rinvio a giudizio per «violenza privata», il reato era stato cambiato in «minaccia aggravata».

Giovedì scorso, 15 dicembre, gli imputati sono stati assolti con formula piena. «Il fatto non sussiste». Come ha fatto notare notav.info, la bufala non stava in piedi dall’inizio ma

«ci è costata molto in termini di tempo e fastidio:

– 5 perquisizioni;

– sequestro di telefoni, tablet e computer;

– intercettazioni telefoniche personali;

– subire il reato infamante di stalking;

– svariate udienze in tribunale;

– campagna mediatica;

– un ministro al cantiere a portare solidarietà;

– un ministro scomodarsi in un questione time: “le perquisizioni sono legittime“.

– la fatica dei giornalisti a copiare a incollare i comunicati della questura.»

■ Sulla scia di Non una di meno e nei giorni di Noi stiamo con Claudia (nonché avendo menzionato Esposito), già che ci siamo ricordiamo un’altra storia, un’altra assoluzione.

Il 18 dicembre 2014 è stata assolta Marta Camposano, protagonista suo malgrado di una storia che infiammò la tarda estate del 2013.

Fermata in una notte di luglio dalle forze dell’ordine che presidiavano il cantiere, al suo rilascio Marta, il volto tumefatto, aveva riferito di pesanti molestie sessuali e di violenze fisiche e psicologiche. Dopo che una manganellata a freddo le aveva squarciato le labbra, una donna in divisa le aveva detto: «Con quella bocca adesso non la fai più la puttana». Agenti le avevano toccato il seno e i genitali. Immediatamente Esposito le aveva dato della bugiarda:

Posizione che ribadì anche in alcune interviste.

Marta fece denuncia contro ignoti per le violenze subite, e querelò Esposito per diffamazione. Partì anche una campagna di solidarietà a livello nazionale: «Se non con Marta, quando?» Dirigenti PD furono contestati in tutta Italia, ma nessuno di essi prese le distanze da Esposito. Marta fu rinviata a giudizio per «resistenza e violenza a pubblico ufficiale aggravata». Poi l’assoluzione, il primo punto fermo.

Due anni dopo, la querela a Esposito per diffamazione ancora attende.

■ Torniamo al presente.

Un altro processo ha prodotto una condanna “di Pirro”, quella a Nicoletta Dosio per «evasione» (ne parlo sotto).

Infine, un dibattimento si concluderà a gennaio. Proprio ieri il PM Rinaudo ha chiesto dieci mesi di reclusione per il filosofo Gianni Vattimo. Una richiesta sproporzionata, basata su un fattoide di nessuna importanza, per il quale non si sarebbe mai dovuta avviare la macchina di un processo penale.

La vicenda, a ben vedere, appare ancor più grave di quella che ha riguardato Erri De Luca. Se De Luca aveva «istigato al sabotaggio», Vattimo ha soltanto detto che Luca Abbà e Nicoletta Dosio erano suoi consulenti. Cosa che, di fatto, erano e sono tuttora.

Solidarietà a Vattimo, ça va sans dire.

Sono storie importanti, in Un viaggio che non promettiamo breve ne ho raccontato genesi e sviluppi. In particolare, il caso di Nicoletta è rilevantissimo e potenzialmente fondativo. Ci vuole un surplus di riflessione. Proverò a stimolarla in questo speciale.

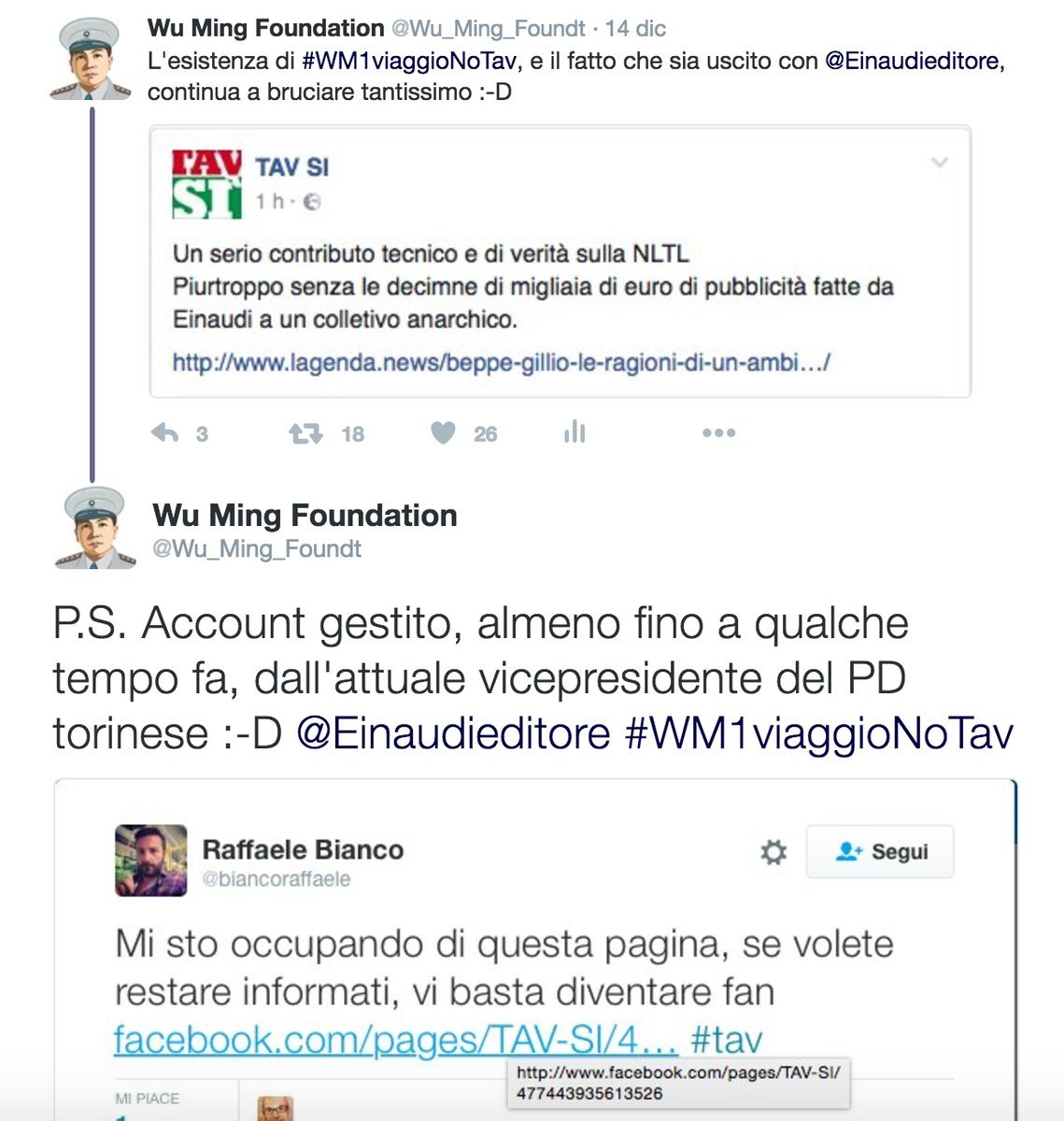

Il vicepresidente del PD torinese Raffaele Bianco. Foto presa dal suo profilo Instagram.

■ Ma prima una notizia buffa. Si è scoperto che il vicepresidente del PD torinese Raffaele Bianco è pagato dal governo per monitorare il dibattito sul Tav e le attività No Tav sui social network.

Si spiega forse così la regolare comparsata di Bianco – spesso nel ruolo di «spalla» di Esposito – ogni volta che qualcuno mette in dubbio le magnifiche sorti del progetto, del «cronoprogramma», degli accordi, dei finanziamenti.

Di Esposito e Bianco avevamo già segnalato, alcune settimane fa, le reazioni all’uscita di Un viaggio che non promettiamo breve. Sembra riconducibile a lui anche una frecciata moscia sulla pagina Facebook «TAV sì».

■  A quanto ne so, l’evasione dagli arresti domiciliari, praticata in pubblico e rivendicata come forma di disobbedienza civile, non ha precedenti nella storia dei movimenti italiani.

A quanto ne so, l’evasione dagli arresti domiciliari, praticata in pubblico e rivendicata come forma di disobbedienza civile, non ha precedenti nella storia dei movimenti italiani.

Sarà per questo che la Procura e il Tribunale di Torino, dopo svariati mesi di campagna «Io sto con chi resiste», non sanno come comportarsi e danno l’impressione di contemplare, attoniti, un clamoroso scacco matto.

Intanto la “scacchista”, 71 anni, ex-insegnante di liceo in pensione, ha una vita sociale più intensa che mai. Circondata di affetto e “scortata” da solidali, partecipa a iniziative in valle e nel resto d’Italia, va a cortei e assemblee, ha anche introdotto la presentazione di Un viaggio che non promettiamo breve al Polivalente di Bussoleno.

Di solito, se rifiuti gli arresti domiciliari, ti arrestano e ti portano in carcere. Ma nel caso di Nicoletta sarebbe un autogol. E così, è stata più volte fermata e portata in questura, e ogni volta la stessa scena: grattate di capo, conciliaboli tra funzionari, telefonate imbarazzate, infine… «Signora, la riportiamo a casa».

Di recente, il procuratore capo Armando Spataro ha tentato di tagliare il nodo con la spada, richiedendo la revoca della misura cautelare. Invito a leggere, alla pagina appena linkata, le motivazioni di Spataro. La prima metà dell’istanza consiste in una disamina dell’effetto boomerang delle misure cautelari richieste l’estate scorsa.

Ma il GIP Alessandra Pfiffner ha rigettato l’istanza. Spataro ha fatto appello contro la decisione. La nuova udienza si sta tenendo mentre scrivo. Quanto a Nicoletta, si è messa gli scarponi e sta passeggiando in Val Clarea.

@Wu_Ming_Foundt una @NicolettaDosio stamane ancora disubbidiente e sorridente in Clarea #notav pic.twitter.com/GL7mWogwRK

— Davide Gastaldo (@davidegastaldo) 20 dicembre 2016

Nel frattempo, è stata condannata per evasione a 8 mesi di reclusione… ed è stata rimandata a casa!

Nicoletta Dosio e chi sostiene la sua «evasione» stanno scrivendo una nuova pagina nella storia della disobbedienza civile in Italia.

Eppure, di questa partita importantissima che si gioca all’apice di 25 anni di lotta No Tav, i media nazionali non stanno raccontando nulla.

Un disinteresse che per certe testate non è disinteressato: non dicono nulla perché quel che sta facendo Nicoletta – e il fatto che lo stia facendo lei – disattiva in partenza il frame dei «violenti». Anzi, la disobbedienza di Nicoletta è talmente coerente con la tradizione di radicalità dei veri nonviolenti, da mettere in crisi i detrattori.

I detrattori dei No Tav – e in genere dei movimenti – hanno sempre usato un concetto astratto e neutralizzato di «nonviolenza» come arma di ricatto morale.

La «nonviolenza» predicata dagli espositi e dai ferrentini ha poco a che vedere con la nonviolenza, che ha una storia sconosciuta a chi usa il vocabolo come feticcio e nulla più.

A riprova di ciò, si sono spesso etichettate come “violente” pratiche che vengono direttamente dal repertorio nonviolento: gli escraches davanti agli alberghi che ospitano le forze dell’ordine in valle sono descritti da Gene Sharp nel suo monumentale Politica dell’azione nonviolenta (1985); i sabotaggi che hanno fatto gridare al «terrorismo» sono inclusi nell’arsenale nonviolento da Aldo Capitini in persona, nel suo Le tecniche della nonviolenza (1967).

È singolare che sul caso di Nicoletta, un’ultrasettantenne che disobbedisce col sorriso, persino Esposito, che ha chiesto la galera per i No Tav molte volte riguardo a ogni sorta di comportamenti, abbia taciuto e continui a tacere. Come mai non invoca il carcere per Nicoletta, che tecnicamente se lo merita?

Quel che sta avvenendo in valle, se raccontato davvero, manderebbe in pezzi il racconto mainstream sulla lotta No Tav.

Perciò si fa di tutto per mettere la “sordina” a questa storia.

Nostro dovere è farla conoscere, e risuonare forte.

■ Nello scorso speciale su Un viaggio che non promettiamo breve, abbiamo riportato la recensione apparsa su «Il Fatto Quotidiano» del 4 dicembre a firma del meteorologo e clmatologo Luca Mercalli. Si trattava però di una versione ridotta, risultato di tagli redazionali. Luca ci ha mandato la versione integrale, che merita di essere letta. Eccola. Il titolo è nostro.

Luca Mercalli

Come fanno a dormire i sì Tav?

Non è affatto breve il viaggio che promette questo libro, sia perché si tratta di un volume di oltre 600 pagine, note escluse, sia perché analizza 25 anni di frustrazione di una comunità che non è soltanto della Val di Susa ma del mondo: quella vessata dalle grandi opere inutili e dannose.

Wu Ming 1 mi ha dedicato una copia definendola una «ricognizione», e a questo corrisponde questa narrazione di fatti tutti veri, tutti documentati. E’ una lunga cronaca che emerge inattesa da un territorio alpino fino a vent’anni fa conosciuto a stento per gli sport invernali dell’alta valle, Sestriere, Bardonecchia, zone peraltro non interessate dal progetto di Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione (il TAV, per chi è del posto, è giustamente al maschile, e non la TAV come la chiama il resto del Paese). Qui affiora invece la sezione medio bassa della Val di Susa, quella che si apre su Torino, misto di natura meravigliosa ad alta quota, abbandono delle borgate montane, industrializzazione e villettizzazione del fondovalle, pendolarismo, spaesamento culturale, lotte operaie e battaglie partigiane, pervasive infrastrutture di trasporto (un «corridoio», come viene spregiativamente definito dai teorici dei traffici), grandi appetiti facinorosi e piccole meschinità. Un bel crogiolo sociale che ha creato ibridazioni sorprendenti, da tempo latenti, poi esplose con l’imposizione da parte del potere economico torinese, a partire dal 1991, di un progettone-panettone che già allora appariva così indispensabile e strategico che non è ancora fatto e tutti vivono bene lo stesso.

Wu Ming dalla piatta Bologna ha esplorato per tre anni boschi martoriati dai reticolati bellici, cantieri difesi da militari armati, e presìdi di resistenza civile bollati della peggior etichetta terroristica. Riassumere i dettagli in poco spazio non è possibile, quindi sintetizzo due cose.

La prima, semplicemente di metodo: come residente di valle, come componente del gruppo di tecnici contro il Tav Torino Lione, come militante NoTav dal 1998, confermo che dati e e fonti sono affidabili e verificate. Una vera ricognizione!

La seconda: la lettura mi lascia soprattutto il senso di una storia di uomini e donne, persone “normali”, pensionati, professionisti, docenti, amministratori, studenti. Cittadini, insomma, che di fronte all’ennesimo assalto alla terra (non solo alla loro piccola terra, questo sarebbe Nimby, ma alla Terra in generale, perché hanno studiato e capito che questo modello di sviluppo è insostenibile), si sono uniti, hanno tirato fuori coraggio, hanno rischiato sulla propria pelle e pagato un prezzo repressivo e giudiziario sproporzionato. Non hanno ancora sconfitto “l’Entità”, la mostruosa megamacchina che promette magnifiche sorti e progressive che ormai fanno sorridere anche gli ingegneri, ma hanno acceso una fiaccola di consapevolezza ben più importante di quella effimera torcia olimpica transitata vigliaccamente per la valle nel 2006 (dettagli nel libro).

Il racconto colpisce per l’intollerabile sospensione della democrazia che si vive in questa contrada: pestaggi, arresti, processi, pene esemplari che non sono applicate in altri contesti ben più bisognosi di giudizi severi. E pure giornalisti che tramano per depistare le indagini con figuracce esemplari. Molte gaffes della milizia fanno sorridere: imputati identificati sommariamente che al momento di una baruffa, di un blocco stradale erano altrove e hanno potuto dimostrarlo con un biglietto aereo! Molti altri che invece sono finiti nell’ingranaggio trituratore della “furia giudiziaria” anche per una sola parola, il caso di Erri De Luca su tutti, o del carabiniere pecorella, trascurabile rumore di fondo della storia che non avrebbe dovuto passare alla storia. Invece Wu Ming alla fine chiarisce il vero nocciolo della questione, che è in parte un grande affare di poteri tecno-cementizi sui quali si insinua l’ombra della truffa, come dimostrato dai meno risonanti processi a ditte locali pro-Tav in odore di malavita, dall’altro è la sfida dello Stato ai cittadini: lo stesso procuratore Marcello Maddalena ha dichiarato che «realizzare la Torino-Lione, giusta o sbagliata, utile o inutile che fosse, era per lo Stato una questione di principio». E il deus ex machina Mario Virano concede da parte di Telt, la società costruttrice, il “riconoscimento del dissenso e della piena legittimità purché espresso nella legalità”.

Ecco qui la chiave di volta di 25 anni di protesta: chi costruisce la superferrovia dà per scontato che le sue ragioni siano inattaccabili, e dice alla gente, protestate pure, ma io vado avanti lo stesso perché lo Stato mi autorizza. I cittadini protestano ma non ottengono l’analisi seria e imparziale dei dati tecnico-scientifici che da più parti sconfessano i criteri di utilità e redditività della grande opera e la loro frustrazione è più che comprensibile. La giustizia assume che l’opera possa anche essere sbagliata o inutile, ma indaga solo sui lanci di pietre, mai su quel punto, che è invece quello fondamentale per una saggia gestione del patrimonio territoriale e finanziario dello Stato. Se lo facesse, i numeri parlerebbero chiaro e tutto il castello cadrebbe, la lotta terminerebbe con il trionfo della razionalità e del buon senso, ovvero l’impiego ottimale della linea storica sottoutilizzata e la visione di un nuovo paradigma economico non basato sulla crescita continua dei consumi e dei transiti ma sul loro contenimento, come auspica la stessa Unione Europea con l’introduzione dell’economia circolare. Questo sarebbe un bel favore della giustizia allo Stato, la vera questione di principio, non la sconfitta dei cittadini avveduti che per disobbedienza civile talora hanno scagliato pietre e fuochi d’artificio contro i lacrimogeni. Per frustrazione.

Mi chiedo come fanno a dormire gli uomini SìTav, difesi sì dalle truppe militari e dai tribunali, ma sotto l’influsso pernicioso del disprezzo di decine di migliaia di persone, che vogliono solo veder trionfare la verità e un progetto di sviluppo del territorio più sobrio e proficuo del gigantismo penetrativo celodurista della Tunnel Boring Machine. La fresa lunga 255 metri, pesante 380 tonnellate, dotata di 47 lame rotanti che ingoiano 2,2 Megawatt è stata chiamata «Gea» senza conoscere la mitologia di questa dea primordiale e tenebrosa delle potenze terrestri. Porta male.

Ho letto questo libro su treni regionali, in particolare da Bergamo a Mantova mentre un guasto a Cremona provocava lunghi ritardi. Mentre le pagine di Wu Ming favoleggiavano di supertunnel alpini che porteranno lavoro e progresso, sui cessi murati della piccola stazione semiabbandonata di Castellucchio, che nel 1874 erano però aperti, leggevo una squallida scritta di un writer, una citazione forse di Gandhi: «Fino a quando il potere dell’amore non supererà l’amore per il potere il mondo non conoscerà pace». I valsusini tentano di costruire un nuovo amore per questa terra martoriata, a cominciare da quella sotto i loro piedi. La ricognizione di Wu Ming 1 consegna alla storia questo tentativo di sconfiggere “l’Entità” che non sappiamo se avrà successo.

■ Un viaggio che non promettiamo breve è stato recensito su «L’Espresso» di domenica 11 dicembre dal giornalista investigativo Giovanni Tizian, tra i più grandi esperti italiani di mafie e degli effetti corruttivi delle grandi opere. Riproponiamo qui le sue parole.

Giovanni Tizian

Entità nemica

In un monumentale reportage 25 anni di battaglie No Tav

Una storia che parte da lontano. Che intreccia tessuti di lotta partigiana e frammenti di battaglie civili del passato alla resistenza No Tav di oggi, sempre sui monti, sempre con le “scarpe rotte”, contro l’«Entità» che vuole imporre la grande opera per antonomasia. Un viaggio che non promettiamo breve (Einaudi Stile Libero) accompagna il lettore attraverso 25 anni di battaglie contro il Tav in Val di Susa. Lotta di una comunità in cui la sua stessa storia è il primo ingrediente della resistenza alle occupazioni militari. Tra i sentieri che conducono al presidio della Val Clarea – dove c’è il cantiere ipermilitarizzato di Chiomonte, a pochi chilometri da Susa – i grandi vecchi hanno combattuto i nazifascisti. Oggi, ci sono le barricate dei figli e dei nipoti contro la talpa meccanica che sta divorando il Moncenisio. Da questo libro una cosa è certa, piaccia o meno, l’anima del movimento emerge senza filtri. Un movimento «del quale si erano azzardate molte letture, indovinandone quasi nessuna». La critica è rivolta ai media, appiattiti sui bollettini di “guerra” diffusi da procura e forze dell’ordine. Un romanzo-reportage quello di Wu Ming 1, che parte dalla lotta partigiana ma si snoda lungo decine di altre battaglie. Come le manifestazioni pacifiste contro gli “Euromissili” di Comiso, alle quali hanno preso parte molti esponenti oggi contro la nuova “Entità”. Tutto sommato non così diversa dalle precedenti.

■ Su La Balena Bianca, rivista di cultura militante, Alessandra Scotto di Santolo consiglia Un viaggio che non promettiamo breve come regalo di Natale:

Se del movimento No Tav conoscete solo quello che negli ultimi venticinque anni avete letto sui quotidiani e sentito al telegiornale, leggere l’ultima inchiesta di Wu Ming 1 vi mostrerà il vero mondo della lotta valsusina. Raccogliendo tre anni di interviste, programmi radio, discorsi, ritagli di giornale, volantini che invitano a partecipare alla lotta e a donare fondi per l’acquisto del primo camper contro le trivellazioni, Wu Ming 1 trasforma un controverso argomento di cronaca in parere schierato e al contempo “oggettivo”, grazie a un linguaggio versatile e pluralistilistico che supera ogni aspettativa. E se alla fine del libro pensate ancora di unirvi alla schiera nemica, leggerlo vi avrà se non altro regalato un senso di comunità e di partecipazione senza pari. Un viaggio che non promettiamo breve e che non è ancora terminato. [ASdS]

Se del movimento No Tav conoscete solo quello che negli ultimi venticinque anni avete letto sui quotidiani e sentito al telegiornale, leggere l’ultima inchiesta di Wu Ming 1 vi mostrerà il vero mondo della lotta valsusina. Raccogliendo tre anni di interviste, programmi radio, discorsi, ritagli di giornale, volantini che invitano a partecipare alla lotta e a donare fondi per l’acquisto del primo camper contro le trivellazioni, Wu Ming 1 trasforma un controverso argomento di cronaca in parere schierato e al contempo “oggettivo”, grazie a un linguaggio versatile e pluralistilistico che supera ogni aspettativa. E se alla fine del libro pensate ancora di unirvi alla schiera nemica, leggerlo vi avrà se non altro regalato un senso di comunità e di partecipazione senza pari. Un viaggio che non promettiamo breve e che non è ancora terminato. [ASdS]

■ Sul numero di dicembre di Jaromil, periodico redatto da un gruppo di studentesse e studenti (attuali ed ex) dell’Università di Pavia, l’avvocato Luca Casarotti – lettore di prova e consulente legale durante la stesura – ha raccontato il «making of» del libro come l’ha vissuto dalla sua particolare posizione.

Una nuova idea di concorso

Ammesso che l’imparzialità esista, devo subito confessare che in questa mia recensione è assente. Il motivo è presto detto: nei ringraziamenti alla fine del volume che ne è l’oggetto, l’autore mi dichiara suo complice, per aver «letto e riletto il testo con l’occhio del giurista, correggendo errori e suggerendo le migliori formulazioni».

Ammesso che l’imparzialità esista, devo subito confessare che in questa mia recensione è assente. Il motivo è presto detto: nei ringraziamenti alla fine del volume che ne è l’oggetto, l’autore mi dichiara suo complice, per aver «letto e riletto il testo con l’occhio del giurista, correggendo errori e suggerendo le migliori formulazioni».

Da giugno a settembre dell’anno che si sta per concludere, ho fatto da lettore di prova dell’ultimo libro di Wu Ming 1, Un viaggio che non promettiamo breve. Venticinque anni di lotte No Tav, uscito per Einaudi Stile Libero Big lo scorso 31 ottobre. Ricevevo le porzioni del testo che WM1 andava man mano scrivendo e ne saggiavo la tenuta dal punto di vista giuridico.

La storia narrata dal libro interessa il diritto per tanti motivi. Anzitutto perché vi compaiono persone reali, con nomi e cognomi e ruoli di primo piano nella vicenda delle tratte ferroviarie ad alta velocità in Italia, e in quella di chi ad esse si oppone: sindaci e assessori, presidenti di regione e consiglieri, primi ministri e titolari di dicasteri, giudici e pubblici ministeri. L’operato di ciascuno è analizzato e passato al vaglio della critica. Ho già scritto, anche su queste pagine, che la storia giudiziaria remota e recente non solo italiana conosce un uso politico del reato di diffamazione, il cui nome viene spesso agitato da chi ha più potere del suo contraddittore per ridurre quest’ultimo al silenzio,nel timore di condanne penali e risarcimenti troppo onerosi. Detto per inciso, io ritengo che il reato di diffamazione non debba essere abolito: la libertà di manifestazione del pensiero ha dei limiti, intesi a tutelare chi è in posizione di debolezza, non di forza. Ma il forte ha molti più strumenti e modi del debole per diffamare, distruggere reputazioni, sconvolgere vite. Il problema dell’uso politico della diffamazione non si argina togliendo tutele, ma svelando il meccanismo ricattatorio che vi sta alla base, affinando continuamente l’esercizio del pensiero critico ed il linguaggio con cui lo si esprime.

Nel libro compaiono i potenti, dicevo: e non si fanno loro sconti. Bisognava che i giudizi fossero inattaccabili fattualmente e giuridicamente, e si presentassero come una parete liscia a chi vi avesse cercato l’appiglio comodo della querela. L’occhio (nel mio caso l’orecchio, dal momento che a leggermi i libri è la voce di un computer) d’una persona che avesse qualche conoscenza del diritto serviva a questo. E serviva d’aiuto a raccontare con precisione la mole di provvedimenti giudiziari di varia natura accumulatisi in venticinque anni di vita del movimento no tav: un movimento principalmente, ma non esclusivamente valsusino. Vanno letti, quei provvedimenti, ne vanno confrontate le motivazioni.

Il 6 dicembre 2005 le forze dell’ordine sgomberarono un presidio No Tav a Venaus: ci furono cariche, una trentina di presidianti riportò ferite , vennero sporte denunce. Nel 2009, archiviando la notizia di reato, perché «non sono identificabili [gli agenti] che hanno individualmente inferto le lesioni ai danni dei manifestanti», il GIP torinese scrive: «È radicalmente non credibile che nessuno dei funzionari dichiaranti, tutti presenti sul terreno, abbia visto alcuno dei molti episodi lesivi certamente posti in essere da parte degli appartenenti alle forze dell’ordine intervenuti». Sono stati commessi – prosegue la motivazione – «atti di violenza ingiustificata da parte di pubblici ufficiali nei confronti di pacifici cittadini», costituenti «reati di lesioni personali volontarie (talora concorrenti con il delitto di violenza privata)»: atti che denotano «uno scarso livello di professionalità, tecnica e/o sotto il profilo della cultura democratica, del personale operante». Il decreto d’archiviazione dà anche atto di «una non isolata percezione da parte degli osservatori di uno stato di alterazione psico-emotiva che non appare spiegabile in termini di naturale perturbamento durante un’azione pur certamente impegnativa, in molti tra gli agenti operanti»: «sguardi alienati» e «non pienamente coscienti», «occhi arrossati», gli agenti sembravano «sotto l’effetto di qualche sostanza».

Altro provvedimento, altro GIP dell’ufficio torinese, anno 2012. Questa volta si tratta di un’ordinanza di custodia cautelare. Gli indagati sono quarantuno manifestanti no tav, e l’addebito è di concorso in lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La sussistenza del concorso viene motivata così:

«La riconducibilità dei fatti di lesione agli indagati è certa: la partecipazione a simili, imponenti e violenti scontri implica necessariamente, e dimostra l’esistenza, a monte, di una preventiva accettazione di sviluppi ed effetti lesivi dell’altrui integrità fisica, quale conseguenza non solo altamente probabile ma, addirittura, pressoché inevitabile, della manifestazione stessa […]. Tanto premesso, è superflua l’individuazione dell’oggetto specifico che ha raggiunto ogni singolo appartenente alle forze dell’ordine rimasto ferito, come lo è l’individuazione del manifestante che l’ha lanciato.»

I legali degli attivisti No Tav indagati e poi imputati hanno parlato in proposito di «responsabilità di contesto» e di «una nuova idea di concorso». Sul tema, l’Associazione Giuristi Democratici ha organizzato un convegno intitolato «Conflitto sociale, ordine pubblico, giurisdizione: il caso Tav e il concorso di persone nel reato», che si è tenuto a Torino il 2 dicembre 2013, e di cui l’editore Giappichelli ha pubblicato gli atti l’anno successivo.

Ma il diritto è solo uno dei molti saperi tecnici che il movimento no tav ha imparato a padroneggiare. Un viaggio che non promettiamo breve racconta questa capacità e questa necessità di costante autoformazione degli attivisti: ingegneri, geologi, chimici, fisici, archeologi, meteorologi, sociologi, politologi, storici hanno messo le loro conoscenze a disposizione dei No Tav, scrivendo libri e tenendo conferenze nei luoghi interessati dal progetto di grande opera, facendo insomma militanza culturale. E gli attivisti si sono impadroniti di questi saperi, con il tempo e la pratica sono diventati esperti a loro volta, hanno segnalato le aporie strutturali del progetto, realizzando veri e propri studi di infattibilità dell’opera. Alla faccia di chi dice, e lo si dice sovente nelle cronache sbrigative o interessate (interessate alla realizzazione della tratta AV, s’intende), che i no tav sono «quattro montagnini ignoranti». Alla base di tutto, poi, c’è il sapere dei ferrovieri, che è inscritto nel dna di tantissime famiglie valsusine: una delle tesi del libro è infatti che il movimento No Tav sia «il movimento operaio a cielo aperto». Questo sapere multiforme e diffuso è uno dei fattori che lo ha reso così forte e duraturo, insieme alla sua coesione interna, alla solidarietà che attrae da altre parti d’Italia e del mondo: come nel caso dei Mapuche, che in Patagonia si oppongono da decenni alla realizzazione, da parte dell’Enel, di cinque dighe ed un gigantesco elettrodotto in luoghi protetti d’interesse naturalistico e paesaggistico.

Ho accennato al fatto di aver ricevuto Un viaggio che non promettiamo breve a tranches, mano a mano che veniva scritto. A stesura in corso, quasi quotidianamente accadeva qualcosa in Valsusa e in altri luoghi interessati da progetti di tratte ferroviarie AV. Il libro di conseguenza si riplasmava. Procedere per tranches era inevitabile. Intanto sui tronconi già scritti arrivavano i feedback di chi come me faceva da lettore di prova. E allora ecco che ciascuno di loro nel troncone successivo diventava un personaggio del libro, che interloquisce con l’autore e porta nel testo la sua riflessione. E come il movimento no tav cresce su di un sapere multiforme, così il romanzo che ne racconta la biografia chiedeva d’essere verificato ad una pluralità di sguardi. scrittori, editor, giornalisti, escursionisti, musicisti, cantastorie, illusionisti… Come me altre persone (da ciascuno secondo le proprie capacità, a ciascuno secondo i propri bisogni) hanno contribuito a quest’operazione peculiare di stesura partecipata.

Non è per gusto del retroscena che scrivo del making of, ma perché da questa tecnica dipende il risultato, letterario e politico, che Wu Ming 1 ha conseguito: “la nuova via al feuilleton”, l’ha definita lui stesso poco dopo la pubblicazione del libro. Qui, io credo, WM1 va oltre il gesto dell’autore che racconta il testo nel suo farsi, mettendo il lettore a parte degli interrogativi che si pone, delle difficoltà che incontra e delle soluzioni che adotta. Qui c’è un testo che si alimenta del suo stesso processo genetico, si nutre degli stimoli che provengono dai lettori e reagisce a questi come materia malleabile: ma lo fa a stesura in corso, non a processo terminato. Questo modus operandi è stato messo a punto e affinato nel tempo su Giap, il blog di Wu Ming: attorno ai temi del revisionismo storico, delle forme vecchie e nuove di fascismo, persino dell’escursionismo in montagna come pratica politica (Wu Ming 1 se n’era occupato nel suo precedente libro Point Lenana, scritto con Roberto Santachiara), alcuni commentatori del blog, insieme agli stessi scrittori, hanno formato gruppi di lavoro, studio e inchiesta. Giap ospita sovente testi redatti collettivamente da questi gruppi: che hanno nomi come Alpinismo Molotov e Nicoletta Bourbaki (in omaggio al collettivo di matematici francesi Nicolas Bourbaki), e che sono stati l’incubatore di questo modo di fare letteratura: si può dire, con Jacques Rancière, di questa politica della letteratura.

■ Luca Casarotti, come sa chi frequenta Giap, è anche un pianista e compositore di formazione jazz. Lo scorso 16 dicembre, al Barrio Campagnola di Bergamo, abbiamo fatto la “prova aperta” di un nuovo progetto di reading/concerto voce e piano, tratto da Un viaggio che non promettiamo breve. Si chiama Cinque volte Turi Vaccaro. Prossimamente, un post dedicato (nel filone di quello già dedicato all’altro progetto, Omnia Sunt Communia, con Lello Voce e Frank Nemola).

Bhutan Clan

■ Un altro reading/concerto, sempre tratto da Un viaggio che non promettiamo breve, è quello che mi vede (mi sente) collaborare con il Bhutan Clan, la resident band del «collettivo di collettivi» Resistenze in Cirenaica. È andato in scena per la prima volta, in una versione compact e tiratissima, l’11 novembre scorso, al Vag61 di Bologna. Tra i reading menzionati in questo speciale, è senz’altro quello dalle sonorità più dure: industrial, noise, metal, ma con strani influssi hillbilly e “hawaiiani”. Qui sotto, la registrazione dell’evento, ascoltabile in streaming o scaricabile. Dura 38 minuti.

Wu Ming 1 & Bhutan Clan – Live al Vag61

Audio reading Vag61

Mentre eravamo al Vag, a un isolato di distanza anonimi hanno deturpato per la seconda volta un murale dedicato a Ilio Barontini, il comandante partigiano che dà il nome a quella via. Se la prima volta ci avevano versato sopra un barattolo di vernice grigia, la sera dell’11 novembre ci hanno scritto sopra «SI TAV». In seguito, l’opera è stata sfregiata coprendo con ghirigori le facce dei guerriglieri etiopi che accompagnano il comandante «Paulus».

Ogni volta, il murale è stato prontamente restaurato dai suoi giovani realizzatori.

Due giorni fa il quarto attacco, e di nuovo la scritta «SI TAV».

SìTav e fascisti. Alla Cirenaica deturpato per la quarta volta il murale dedicato al partigiano e internazionalista Ilio Barontini. #Bologna pic.twitter.com/TCCG7v3CWN

— Wu Ming Foundation (@Wu_Ming_Foundt) 18 dicembre 2016

Il dipinto tornerà com’era. Chi la dura la vince. I No Tav sono ancora qui dopo oltre venticinque anni, figuriamoci se qualcuno si fa scoraggiare da un coglionazzo.

Grazie dell’attenzione, e al prossimo speciale.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Spataro ha perso di nuovo, il Tribunale del Riesame non ha accolto la sua richiesta. Nicoletta “resta” ai domiciliari. Le virgolette sono d’obbligo. Nicoletta continuerà a evadere. La Procura non esce dallo scacco matto.

Respinta la strategia della procura, Nicoletta crea un cortocircuito tra magistrati

Nicoletta non è più agli arresti domiciliari. Non per l’azione di Spataro, né per i motivi cari al Procuratore, ma per decisione della Cassazione, che ha accolto il ricorso degli avvocati difensori. Su notav.info l’importante aggiornamento, con un necessario riepilogo dell’intera vicenda.

http://www.notav.info/post/nicoletta-non-e-piu-agli-arresti-domiciliari-spataro-stai-sereno/

Due parole su come Nicoletta viene chiamata dai giornali ostili al movimento #notav: la «pasionaria».

Sono in particolare Repubblica e La Stampa a chiamarla così, a ripetere il cliché in modo ossessivo, nei titoli e negli articoli.

Nell’uso di quest’attributo c’è una chiara connotazione di presa per i fondelli, di irrisione, ma anche di sottile condanna e di sessismo appena dissimulato.

Ecco la definizione Treccani: «Rivoluzionaria appassionata e tenace, ma anche fanatica e invasata».

Fanatica e invasata.

La donna che porta conflitto non può che essere “isterica”.

«Pasionaria» era lo pseudonimo della dirigente comunista basca Dolores Ibárruri (1895 – 1989), il cui nome è indissolubilmente legato alla guerra civile spagnola.

In spagnolo «pasionaria» è la passiflora. È un fiore.

Ma in Italia – e (a quanto pare) solo in Italia – lo pseudonimo di Ibárruri è diventato, per estensione, l’attributo di ogni donna che si renda protagonista di battaglie politiche.

Una ricognizione sull’archivio storico de “La Stampa” rivela che quest’uso “esteso” inizia in epoca fascista, sui giornali del regime che hanno appena raccontato la guerra civile spagnola tifando attivamente per Franco e demonizzando il campo repubblicano. I giornali fascisti hanno dedicato molti articoli a Dolores Ibárruri, diffondendo false notizie, come quella che la dava per morta («La Pasionaria uccisa», titola StampaSera del 31 dicembre 1936).

Dopo la guerra civile spagnola, lo pseudonimo della nemica sconfitta – e più volte dileggiata – diventa attributo denigratorio per altre nemiche.

Su «La Stampa» il primo uso di «pasionaria» non riferito a Ibárruri appare il 20 novembre 1941, durante l’invasione nazifascista dell’URSS. L’articolo intende diffamare una partigiana sovietica, «l’ebrea Haretz Boris», e si intitola: «E’ morta annegata la “pasionaria” di Odessa / Aveva fatto fucilare duecento donne che volevano mettere in salvo fuori della città i propri figli».

Su queste rappresentazioni e sull’archetipo della «puttana rossa», si veda il saggio di Jonathan Littell Il secco e l’umido. Una breve incursione in territorio fascista (Einaudi, 2009).

Nel dopoguerra, nell’Italietta democristiana e post-fascista, il protagonismo femminile in politica e in guerra continua a essere l’eccezione anziché la regola. I giornalisti sono quasi tutti maschi e sono stati educati nel Ventennio, vedono la donna che si batte per qualcosa come uno strano animale, una “non normale”, perché le donne normali stanno a casa a badare alla famiglia. Una così dev’essere un’invasata.

E così, senza nemmeno pensarci, a ogni donna che diventi leader di qualcosa e/o protagonista di una causa – principalmente, anche se non esclusivamente, a sinistra – viene affibbiato l’appellativo che si usava per le «puttane rosse» che osavano resistere all’offensiva di Hitler e del suo eroiko alleaten Benito.

Alcuni esempi sparsi:

Il 15 febbraio 1950 «La Stampa» definisce «una specie di pasionaria» Pierina Morellini, imputata per gli scontri tra minatori e forze dell’ordine avvenuti sull’Amiata nel luglio 1948, dopo l’attentato a Togliatti. Morellini è accusata di avere scagliato le proprie scarpe contro i carabinieri.

Il 30 aprile 1961 «La Stampa» usa per l’attivista altoatesina Vittoria Stadlmyr l’espressione «la Pasionaria del Tirolo».

Il ricorso all’appellativo sembra intensificarsi dopo il ’68, quando aumenta il numero di donne attive nei movimenti, si alza l’onda del femminismo e i giornalisti reagiscono con scherno.

L’appellativo «pasionaria» torna buono anche per irridere e criminalizzare gli anarchici subito prima e subito dopo Piazza Fontana.

Il 30 aprile 1969 «La Stampa» chiama l’anarchica Eliane Vincileone, titolare di un negozio d’antiquariato, «la pasionaria della bottega d’arte».

Secondo «La Stampa» del 20 giugno 1976, la militante della sinistra extraparlamentare sanremese Camilla Bellerio è «conosciuta come “la Pasionaria”». C’è di che dubitarne: abbiamo visto che è la stampa stessa ad affibbiare quel soprannome.

Su «La Stampa» del 26 febbraio 1977 la femminista statunitense Valerie Solanas, autrice del «Manifesto S.C.U.M.» viene definita «disordinata pasionaria». A farlo è un’altra donna, Barbara Alberti, destinata a una certa notorietà come polemista televisiva.

Il 9 marzo dello stesso anno «La Stampa» scrive del processo ad Adriana Garizio, professoressa del Politecnico accusata di far parte delle Brigate Rosse. Nell’articolo si legge quest’interrogativo: «pasionaria, o una professoressa di sinistra e basta?» Qui c’è un evidente slittamento, è chiaro che «pasionaria» significa terrorista.

Qualche giorno dopo, il 25 marzo, in un articolo sulle «donne-bandito», la napoletana Maria Pia Vianale è definita «più una hippy che una pasionaria».

Si potrebbe andare avanti molto a lungo, questa è solo una primissima ricognizione. Ma è già bastata a rinvenire la matrice fascista dell’uso “esteso” di «pasionaria», e la continuità tra quella matrice e l’utilizzo del nomignolo nel dopoguerra.

Ribadisco: a quanto mi consta, soltanto in Italia il soprannome di Dolores Ibárruri è diventato questa roba qui.

Ora provate a cercare su Google «Nicoletta Dosio pasionaria».

Buona vomitata.

P.S. L’abbozzo di analisi qui sopra riguarda solo ed esclusivamente l’uso di «pasionaria» come cliché nell’informazione mainstream.

Per contrasto a quest’uso, per rovesciamento ironico e/o per omaggio all’originaria portatrice, esiste anche un uso positivo e rivendicato del nome. Si veda, ad esempio, il sito pasionaria.it.

Non è certo questa la connotazione che danno La Stampa, Repubblica o Libero. Quando parlano di Nicoletta, usano il nomignolo in piena continuità con quanto appena raccontato.

Non so se dipenda dalla mia educazione per nulla maschilista, o dal fatto che la famiglia di mia madre abbia avuto problemi con il regime fascista; in ogni caso, da che mi ricordo, il termine “pasionaria” mi è sempre apparso come un connotato estremamente positivo. “Estremamente”. Fin dall’età nella quale un ragazzo comincia a leggere i giornali, mi ha sempre dato l’idea di una donna forte che combatte contro l’Ammerda, a livello prima istintivo che razionale. Il termine stesso, per impropria assonanza, suggerisce “passione”, nel senso di “appassionarsi” a qualcosa ritenuto importante, come se fosse l’amore, per dire. Spero che non sia inconscio maschilismo aver trovato affascinante l’idea che una donna accantonasse il ruolo che ancora ai tempi della mia infanzia le veniva assegnato dalla società (e che a casa mia non ha mai funzionato), per assumere una posizione forte, attiva e combattiva. Per questo posso solo ringraziare il giornalismo di regime, che se non altro ha contributo a farmi capire, fin da molto giovane, che se qualcosa faceva schifo a loro probabilmente stava dalla parte mia.

Eh, ma appunto! Dev’essere chiaro che «fa schifo a loro» :-) Cioè devono essere chiare l’origine (fascista) e la connotazione (maschilista) dell’uso di «pasionaria» non più come nome di battaglia di una celebre esponente del movimento comunista internazionale, ma come nomignolo sottilmente (?) perculante riservato a qualunque donna si metta in prima fila in una lotta.

Uso che, ribadiamolo, fino a prova contraria è *esclusivo* del giornalismo italiano.

Dopodiché, certo, molto di quello che fa schifo a loro sta dalla parte nostra. Del termine ce ne riappropriamo, lo rovesciamo, ci facciamo quel che vogliamo. L’importante è capire come lo usano loro, quale riflesso culturale scatti ogni volta, come quell’accezione del termine, partendo dal Ventennio, sia arrivata fino ai nostri giorni.

Dopo Ilio Barontini, alla Cirenaica sfregiato con scritte «SITAV» anche il murale dedicato a Lorenzo Giusti, ferroviere anarchico.

[…] Ok, dunque che dire delle varie polarizzazioni che si formano in questo periodo, che sembrano spuntare come funghi, tra contrapposizoni e populismi che ricordano il proliferare delle eresie nel medio evo? Per darne una lettura, cito un estratto dal blog di Wu Ming: […]

[…] un’Italia devastata dall’ossessione per la «sicurezza» e schiacciata dalla politica della paura, dove con il silenzio complice dei media si attenta gravemente alla libertà di manifestare [leggi […]

[…] «Wu Ming 1 ha esplorato per tre anni boschi martoriati dai reticolati bellici, cantieri difesi da militari, e presìdi di resistenza civile bollati della peggior etichetta terroristica. Come residente di valle, come componente del gruppo di tecnici contro il Tav Torino-Lione militante dal 1998, confermo che dati e fonti sono affidabili e verificate. La lettura lascia il senso di una storia paradossale vissuta da uomini e donne “normali” che di fronte all’ennesimo assalto alla terra – non solo alla loro piccola terra, questo sarebbe Nimby, ma alla Terra in generale – hanno rischiato sulla propria pelle e pagato un prezzo repressivo e giudiziario sproporzionato. Non hanno ancora sconfitto “l’Entità”, ma hanno acceso una fiaccola di consapevolezza ben più importante di quella torcia olimpica transitata vigliaccamente per la valle nel 2006.» (Luca Mercalli, «Il Fatto Quotidiano», recensione completa qui) […]

[…] A quel punto è partito un vero e proprio spettacolo pirotecnico di misure cautelari quali fogli di via, divieti di dimora, obblighi di dimora, arresti domiciliari… A tutto questo si è risposto con la disobbedienza civile, incarnata in primis dalla figura di Nicoletta Dosio (ne ha parlato Wu Ming 1 qui). […]