Nella sua narrazione maschile e maschilista, lo stupro viene sganciato dalla questione di genere, e può essere incastonato in qualunque format possa infiammare l’opinione pubblica, o rassicurarla. Gli stupri, in queste narrazioni, esistono solo per sbandierarli sulla pelle delle donne e per usarli contro le donne.

di Nicoletta Bourbaki *

INDICE

1. Cacciatori di «cute dead girls!»

2. Lo stupro nella narrazione maschile e machista

3. Uno stupro è “solo” uno stupro?

4. Genere e violenza nella guerra fascista

5. E nella guerra di liberazione in Italia?

6. I tic narrativi del caso Ghersi

7. Lo stupro “antifascista” di Parma

8. Antifascismo e questione di genere, un antico rimosso

1. Cacciatori di «cute dead girls!»

Una ragazzina bionda, poco più che bambina, adagiata nel fango e nella polvere come una bambola di pezza. Innaturale, scomposta, il vestito bianco ridotto a pezzi, sollevato a scoprire un corpo che lascia intuire ogni sorta di scempio.

Un’immagine indigeribile, che toglie le parole e riempie di orrore chiunque la guardi, anche per l’impossibilità di collocarla nel tempo e nello spazio.

Nessuno sa chi sia la giovanissima vittima ritratta nella fotografia.

L’immagine approda a Internet il 23 novembre 2009, nella sezione «Medicina retrò & bianco e nero» di un forum di fotografia, dopo che un post simile datato 20 ottobre è stato cancellato per ragioni ignote. Da quel momento, conosce un certo successo nei siti per amanti del genere, come il thread di un forum spagnolo intitolato Ragazze morte carine! in cui il 19 ottobre 2010 viene postata dall’utente Nifelheim assieme ad altre 29 immagini, tutte rivoltanti.

Le uniche parole chiave per trovarla sono, in questa fase, «ragazze morte carine» (Cute dead girls!) e variazioni sul tema. Così può averla pescata chi per questa fotografia ha inventato una storia. Forse un frequentatore abituale dei forum citati, o soltanto qualcuno che cercava su google «ragazze morte carine».

Il 22 dicembre 2011 la fotografia viene accompagnata per la prima volta dalla didascalia «vittima di Berija», il capo della polizia segreta dell’Unione sovietica, qui definito «stupratore ebreo e omicida di massa». L’attribuzione è priva di riscontri, come del resto l’ebraicità di Berija, ma la torsione antisemita è sempre gradita in certi ambienti e permette di almanaccare sulle «origini giudaiche del bolscevismo». Il montaggio avrà una certa fortuna su siti ucraini, polacchi, baltici.

Relativamente tardi, indicativamente dal 2015, l’immagine viene associata a una donna tedesca stuprata e uccisa dall’Armata rossa. Quest’uso, dapprima limitato a siti dichiaratamente fascisti, verrà apprezzato nei paesi scandinavi per poi venire romanzato ulteriormente in Francia:

«Jeune fille allemande violée et tuée durant la seconde guerre mondiale, certainement par l’armée rouge. La guerre est le terrain de jeu préféré des violeurs, ce n’est pas juste une histoire d’hommes bien virils qui se tapent sur la gueule».

[Ragazzina tedesca stuprata e uccisa durante la seconda guerra mondiale, sicuramente dall’Armata rossa. La guerra è il campo da gioco preferito degli stupratori, non è solo una storia di uomini molto virili che si combattono tra loro.]

In Italia la foto arriva tardissimo. Il 3 aprile di quest’anno, con perfetto tempismo per aprire la danza macabra dei fascisti nostrani contro la Liberazione, la ragazzina diventa Luciana Minardi — volontaria nel Servizio ausiliario femminile della Xa Mas —, a corredo di un articolo firmato da tale Claudio Laratta.

La scomparsa e la probabile morte violenta di Luciana Minardi, avvenute nel maggio 1945, si prestano infatti, per mancanza di riscontri e fonti attendibili, a quel genere di ricostruzioni indirizzate a colpire l’immagine del movimento resistenziale.

A settembre, infine, nel sottobosco dei forum neofascisti il cadavere ritratto nella fotografia diventa quello di Giuseppina Ghersi.

Chi è la ragazza nella foto? Forse non lo scopriremo mai. Plausibilmente è stata vittima di un omicidio consumato da qualche parte nell’epoca del bianco e nero, fotografata dalla polizia prima che qualcuno ne trafugasse l’immagine. Una donna i cui ipotetici discendenti sono del tutto ignari dell’ampia circolazione dell’immagine e dell’uso che ne viene fatto.

A parte l’uomo che ha pensato di donarla a nuova morte mentre bazzicava siti per necrofili, almeno una dozzina di altri soggetti ha consapevolmente creato un falso nell’atto di ripostarla attribuendole un’identità o una nazionalità. Così molti uomini hanno profanato l’immagine di una donna morta ammazzata per montare accuse pretestuose di stupro. Cannibali.

Nel caso di Giuseppina Ghersi non è nemmeno l’unica foto falsa.

Ne esiste un’altra, in circolazione da almeno dieci anni.

L’agenzia fotografica Getty, dal cui catalogo questa foto proviene, la dichiara scattata a Milano il 26 aprile 1945. È stata esposta all’Istoreto (Istituto piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea) di Torino, in occasione della mostra La lunga liberazione, 1943-1948 e si può vedere nella relativa galleria fotografica. Scrive lo storico Mirco Dondi nel suo La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano (Editori Riuniti, Roma 1999): «a Milano […] vengono marchiati i visi delle donne con la lettera M – iniziale di Mussolini e della Legione Muti». La Legione Autonoma Ettore Muti era un corpo militare della Repubblica di Salò. A Milano fu responsabile di grandi rastrellamenti, torture ed esecuzioni sommarie. Tra le brutalità che commise vi fu l’eccidio di Piazzale Loreto (10 agosto 1944), evento che scosse profondamente la città e, un anno dopo, avrebbe portato alla decisione di esporre proprio in quel piazzale il cadavere del duce. È storicamente assodato che la Legione Muti agiva grazie a un’ampia rete di delatori e delatrici. È plausibile che la ragazza nella foto ne facesse parte.

«28 aprile: una ragazza, colpevole di aver simpatizzato per la Rsi, viene condotta alla berlina dai partigiani: sulla fronte le è stata disegnata, in segno di spregio, la “M” mussoliniana».

A dimostrazione che i fascisti, nelle loro pseudo-ricostruzioni storiche, mentono sapendo di mentire.

2. Lo stupro nella narrazione maschile e machista

Ci vuole stomaco per andare a pescare in questi sfogatoi dell’orrore una «prova fotografica» da associare a una vittima qualsiasi, funzionale a una campagna di disinformazione o di odio. Eppure a qualcuno lo stomaco non manca mai. I commenti di chi diffonde la finta immagine di Giuseppina Ghersi sono di questo tenore:

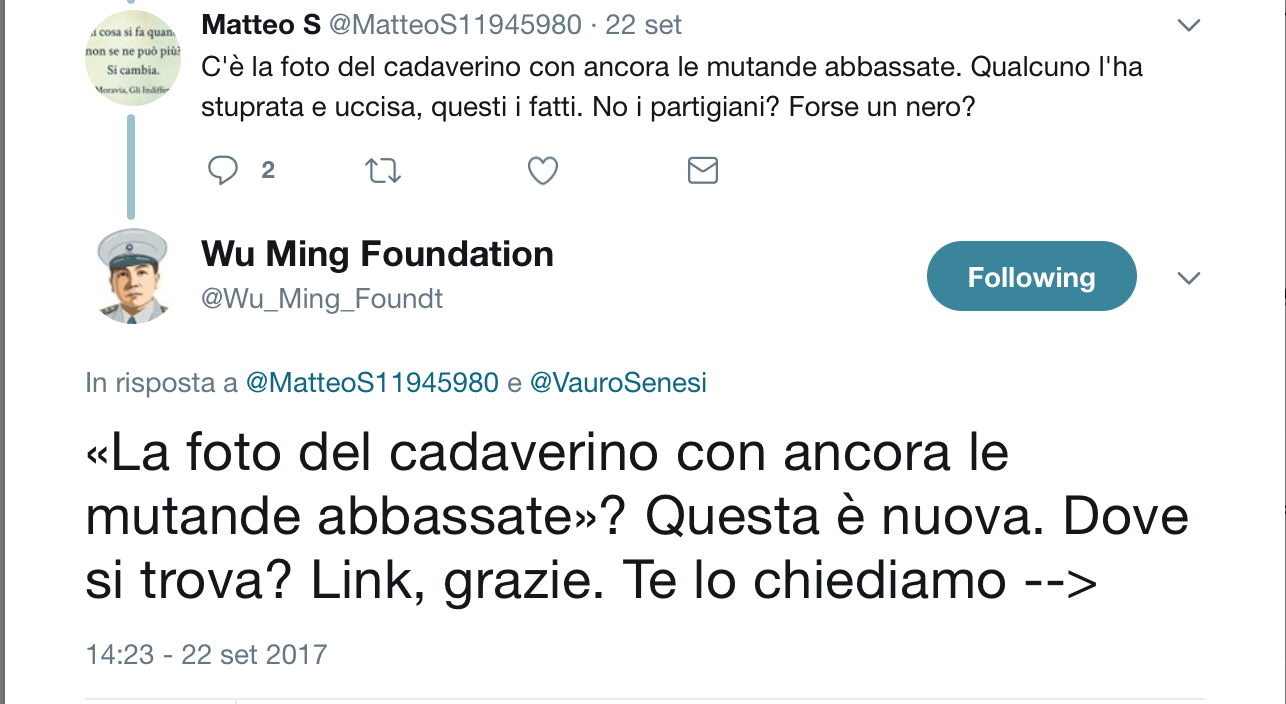

«C’è la foto del cadaverino con ancora le mutande abbassate. Qualcuno l’ha stuprata e uccisa, questi i fatti. No i partigiani? Forse un nero?».

L’hanno stuprata i partigiani o i neri. Neri, nel senso di negri.

«Questi i fatti.»

L’orrore e l’imbecillità di queste poche righe non sono casuali: costituiscono il prevedibile effetto di una narrazione, quella dello stupro e dell’omicidio di Giuseppina Ghersi, che non ha nessun legame con la ricostruzione storica, ma è figlia più che legittima della cronaca nera scandalistica.

Sugli ultimi giorni di vita della Ghersi circolano versioni non solo prive di riscontro documentale, ma del tutto fantasiose. Nel post Il caso Giuseppina Ghersi. Incongruenze, falsi e zone d’ombra le abbiamo smontate una per una, dando inizio a una serie di ricerche con l’obiettivo di scoprire cosa accadde davvero a questa ragazzina. Il lavoro negli archivi di diverse città è in corso da due mesi.

Usiamo «presunto stupro» non nella spregevole forma pseudogarantista con cui alle donne vittime di violenza sessuale s’impone di portare l’onere della prova. Abbiamo ancora negli occhi e nelle orecchie il campionario di oscenità a salvaguardia degli indagati nel caso delle studentesse americane che, lo scorso 7 settembre, hanno denunciato di essere state violentate da due carabinieri in servizio. Erano ubriache, se la sono cercata, prima ci sono state e poi hanno gridato al lupo, volevano fare un po’ di soldi con l’assicurazione sullo stupro…

No, noi diciamo «presunto» perché non siamo di fronte a una donna che denuncia il proprio stupro, bensì a uomini che a settant’anni di distanza dai fatti cominciano a parlare — ex nihilo — di uno stupro attraverso narrazioni esclusivamente tossiche, ignorando volutamente la storia della giovanissima donna che lo avrebbe subito, lei sì, davvero esistita.

Non mettiamo in dubbio il racconto di una donna sul proprio stupro, ma il racconto che gli uomini fanno di uno stupro per fomentare l’odio e manipolare la storia individuale e collettiva. Per usare le donne, una volta di più, una volta di troppo.

3. Uno stupro è “solo” uno stupro?

Sfogliando le prime pagine, tra giugno e settembre del 2017 l’Italia sembra attraversare una «emergenza stupri». Eppure, nonostante la sovraesposizione di alcuni casi (Rimini, Firenze e Roma) la questione della violenza sessuale e di genere è totalmente assente. Un paradosso solo apparente che, come spiega bene Valigia Blu, pretende di colmare il vuoto con massicce dosi di sensazionalismo e spettacolarizzazione macabra.

Lo stupro diventa “notiziabile” solo se contiene elementi che possano essere raccontati seguendo gli schemi narrativi della pornografia – e se non ci sono si possono sempre inventare. Si ignora, così facendo, una differenza sostanziale: la pornografia è messa in scena di immaginari e pratiche che di per sé non sono problematici, se agiti tra persone adulte e consenzienti; mentre la cronaca nera si occupa di aggressioni vere subite da persone vere.

Chi subisce la violenza diventa così vittima di una seconda violenza, quella dei giornalisti che la rendono protagonista di una narrazione di tipo pornografico, ovviamente senza il suo consenso.

Lo stupro non basta quasi mai a sé stesso. È come se non fosse paragonabile ai comportamenti violenti “di fascia alta”, come l’omicidio (meglio se multiplo), la pedofilia e, in tempi più recenti, il terrorismo. Quando viene riportata la testimonianza di una vittima di violenza sessuale si suggerisce sempre la vicinanza a un destino maggiormente tragico. Hai temuto per la tua vita?, le si chiede. E così il titolo diventa: «Ho avuto paura di morire».

Uno stupro è uno stupro, ma diventa facilmente “solo” uno stupro. O addirittura uno stupro apparente, mitizzato, strumentale, come sembra indicare la lettura di certa stampa italiana del “caso Weinstein”, con decine di commentatori, e purtroppo anche commentatrici, impegnati a spiegare ad Asia Argento – e alle altre attrici che hanno denunciato pubblicamente le sistematiche violenze sessuali del produttore cinematografico – che il loro non poteva dirsi stupro ma banale mercimonio di prestazioni intime a fine carrieristico. Un caso di mansplaining da manuale che non a caso ha visto in prima linea gli stessi soggetti mediatici attivi sul caso Ghersi, capaci di portare il ragionamento alle sue più perverse conseguenze: le donne sono vittime, ma solo se sono gli uomini a concedere loro tale status, soprattutto se le sciagurate pretendono di condurre la questione sul piano mediatico. Una dimensione a misura di maschio, come Harvey Weinstein ha sempre saputo.

Guai, dunque, a violare il gentlemen’s agreement sulla narrazione cronachistica delle violenze sessuali. Per aspirare a un posto di rilievo nella catena del newsmaking, allo stupro occorrono due elementi:

— uno intranarrativo, la brutalità efferata e la presenza di particolari hard;

— l’altro extranarrativo, la capacità di attivare macro frame quali «l’immigrazione fuori controllo», «l’invasione islamica», il «buonismo della politica radical chic».

Il primo elemento, quello intranarrativo, è rappresentato con nauseante precisione dalle «mutandine ancora abbassate» della fake Giuseppina. Dietro a una spolverata di pietismo fa capolino il voyeurismo morboso, che non si pone il problema della dignità della vittima e usa l’arma della vergogna per mascherare il godimento provato nella visione delle parti intime di un cadavere prepuberale e nella sua esibizione e condivisione virale. E l’autore non è certo un caso isolato.

La cronaca di Libero sullo stupro di Rimini, incentrata fin dall’URL – «stupro-violenze-sessuali-doppia-penetrazione-butungu-marocchini-turista-polacca-trans-peruviana» – sulla dettagliata descrizione degli abusi, ha portato a un nuovo livello la violenza sessuale per interposizione mediatica: a chi è già vittima per aver subito una violenza fisica e psicologica, viene imposta, nella narrazione della cronaca nera, un’ulteriore violenza nella dimensione virtuale ma non per questo meno invasiva.

Il secondo elemento cardine nella narrazione sensazionalistica dello stupro applicata alla storia di Giuseppina Ghersi si esplicita nella domanda «sono stati i partigiani o forse un nero?». Un accostamento apparentemente privo di senso, da leggere alla luce del cortocircuito tra narrazioni tossiche cui abbiamo assistito negli ultimi mesi: se tre ragazzi di origine marocchina stuprano due persone «è tutta colpa della Boldrini» in quanto «amica dei negri» e quindi si auspica che anche lei venga stuprata al più presto, e realtà che quotidianamente si occupano di violenza di genere, come il movimento Non Una di Meno, sono accusate di un complotto del silenzio per coprire gli stupri degli immigrati.

Le donne violentate diventano il bersaglio di una campagna che sposa maschilismo, razzismo, paternalismo e delirio securitario: se bevono e vanno in giro in quartieri degradati, si macchiano di colpevole avventatezza.

Va bene, ma cosa lega i partigiani ai neri?

La proprietà transitiva, o meglio: la sua versione delirante. La «solita sinistra buonista» che tace sugli stupri degli immigrati è la stessa che gioca la carta dell’omertà in merito alle colpe della resistenza. Quindi se uno stupro è censurato, la causa è nel complotto dei comunisti che difendono solo i neri e i partigiani e disprezzano i veri italiani.

4. Genere e violenza nella guerra fascista

La violenza di genere o la schiavitù sessuale sono strumenti di sopraffazione e terrore nell’ambito di tutte le guerre e quindi della guerra fascista e nazista, anche dove gli ordini dall’alto non lo dicano esplicitamente o le ideologie razziste non lo prevedano. Lo stupro come arma di guerra è documentato a livello macroscopico nell’esercito giapponese nel caso di Nanchino (1937); è utilizzato massivamente delle truppe tedesche e «mongole» aggregate alla Wehrmacht in Emilia Romagna nel 1944 o dall’Armata Rossa che entra a Berlino nel 1945; per non dire delle violenze delle truppe alleate che hanno lasciato un segno forte nella memoria, in particolare nel centro Italia. Lo stupro è arma di guerra, simbolo di sopraffazione e umiliazione, pratica di violenza maschile, strumento di pulizia etnica. Sono di ieri (era il 1992) gli stupri di massa perpetrati da militari serbi contro donne bosniache musulmane che hanno riguardato oltre 25.000 vittime, all’interno di una strategia terroristica pianificata e diretta dall’alto con precisi ordini militari.

Il tema della violenza sessuale va dunque inquadrato all’interno della più generale questione della violenza nei suoi rapporti con specifici tratti ideologici riferiti alla sessualità o della violenza di genere. Nodi non facili da sciogliere.

Negli anni Settanta Klaus Theweleit, psicanalista, sociologo e critico culturale analizzò diari, memoriali, romanzi e testimonianze di parte fascista, nazionalsocialista, reazionaria e legata alla combattentistica di destra, aventi come oggetto gli anni della tentata rivoluzione in Germania (1918-1925). Il risultato fu un libro epocale, Männerphantasien (1977, in italiano è edito solo il primo volume, Fantasie virili. Donne flussi corpi storia, 1997).

Negli anni Settanta Klaus Theweleit, psicanalista, sociologo e critico culturale analizzò diari, memoriali, romanzi e testimonianze di parte fascista, nazionalsocialista, reazionaria e legata alla combattentistica di destra, aventi come oggetto gli anni della tentata rivoluzione in Germania (1918-1925). Il risultato fu un libro epocale, Männerphantasien (1977, in italiano è edito solo il primo volume, Fantasie virili. Donne flussi corpi storia, 1997).

Theweleit mostra come per i fascisti che combattevano contro lo spartachismo e le formazioni militari di sinistra, il vero incubo fossero le donne nemiche. I Corpi Franchi (Freikorps) vedevano le spartachiste, socialiste e proletarie prendere parte alla rivoluzione, stare sulle barricate, servire come infermiere, e ne erano come ossessionati. Theweleit rileva tratti fobici nei confronti della figura dell’«infermiera rossa», che si trasforma nella «puttana rossa»: per i fascisti, tra i “servizi” che le donne del nemico rendono ai feriti ci sono anche quelli sessuali. Le donne proletarie vengono descritte come autentiche furie, erinni o amazzoni assetate di sangue, isteriche, immaginate nude in cerimonie orgiastiche con i loro «maschi comunisti».

All’«infermiera rossa» il fascista contrappone l’«infermiera bianca», idealtipo di donna angelica e desessualizzata che assiste i patrioti amorevolmente e senza pensieri «sporchi». Theweleit descrive questo come un immaginario fantasmagorico generato dall’aver visto le donne partecipare alla rivoluzione e lo collega a un disagio di genere, fortemente sessualizzato, al punto da interpretare alcuni tratti omofili diffusi tra i fascisti tedeschi come una conseguenza della misoginia. L’esperienza di guerra e il cameratismo emergono come una specie di «ritirata» esistenziale e sessuale di fronte alla «minaccia femminile».

Diverso è il passaggio dal piano dell’immaginario, che associa nazionalismo e sessualità alla categoria centrale di «rispettabilità» (cfr. G. Mosse, Sessualità e nazionalismo), a quello strettamente storico-sociale: in Italia il fascismo operò in modo sistematico, attraverso la propaganda e la sociabilità, per coinvolgere le donne nel sostegno al regime e mobilitarle all’interno di cornici e ruoli stereotipati: angeli del focolare, madri della nazione, madri di futuri guerrieri, madri della fiera razza italica… Nel frattempo, osteggiò ogni forma di libertà femminile che mettesse in discussione quei ruoli, anche se tale coinvolgimento nella vita pubblica produsse alcune contraddizioni: il regime creò involontariamente degli spazi in cui la donna divenne qualcosa di più dello stereotipo caro alla propaganda. Le conseguenze si sarebbero viste durante la guerra e anche nella Resistenza, con il diffondersi di nuove «infermiere rosse», figure comunque devianti connesse ai diffusi stereotipi sessualizzati, che possono essere considerati trans-ideologici e un tratto d’epoca.

Certi tratti specifici del mondo mentale di destra, che ha uno speciale rapporto con le culture della violenza paramilitare, non spiegano o chiarificano in modo deterministico comportamenti reali di soldati, maschi in armi, rispetto alla violenza di genere. Jonathan Littell ha ripreso i lavori di Theweleit e li ha utilizzati per Le benevole, scritto dal punto di vista di un ufficiale nazista coinvolto nella guerra di sterminio sul fronte orientale. Nel saggio Il secco e l’umido. Una breve incursione in territorio fascista (pp. 113-114), che riprende quei temi, Littell utilizza il modello del «maschio-soldato» per estenderlo ad altri soggetti, francesi o americani ad esempio, ma anche al «terrorista suicida islamico», al «combattente tamil o ceceno», al «massacratore ruandese» e al «tagliatore di braccia della Sierra Leone». E però specifica:

Certi tratti specifici del mondo mentale di destra, che ha uno speciale rapporto con le culture della violenza paramilitare, non spiegano o chiarificano in modo deterministico comportamenti reali di soldati, maschi in armi, rispetto alla violenza di genere. Jonathan Littell ha ripreso i lavori di Theweleit e li ha utilizzati per Le benevole, scritto dal punto di vista di un ufficiale nazista coinvolto nella guerra di sterminio sul fronte orientale. Nel saggio Il secco e l’umido. Una breve incursione in territorio fascista (pp. 113-114), che riprende quei temi, Littell utilizza il modello del «maschio-soldato» per estenderlo ad altri soggetti, francesi o americani ad esempio, ma anche al «terrorista suicida islamico», al «combattente tamil o ceceno», al «massacratore ruandese» e al «tagliatore di braccia della Sierra Leone». E però specifica:

«mi pare evidente che un uomo spinto dal suo psichismo ad aderire volontariamente a un gruppo organizzato dedito alla violenza estrema […] non è nella stessa situazione dei milioni di soldati delle moderne guerre di massa».

Secondo Sandra Newman (D-Repubblica, 30 settembre 2017, p. 84), gli studi comparativi indicano che le violenze di natura sessuale sono

«storicamente rare tra i miliziani dei gruppi guerriglieri di sinistra: nel 1981, in Salvador, dopo una guerra civile di 12 anni, una relazione della Commissione per la verità delle nazioni unite non trovò nessun caso denunciato di stupri commessi dai ribelli, mentre quelli di parte delle forze governative erano comuni nei primi anni del conflitto».

5. E nella guerra di liberazione in italia?

Quanto appena detto non implica che la violenza sulle donne esercitata da membri di bande partigiane in Italia sia una questione inesistente.

Sulla base delle poche fonti disponibili, risulta una pratica non solo minoritaria, ma vietata, disincentivata e punita.

Contro ogni semplificazione, pare utile inserire la questione, oggi più che mai, in un quadro più generale di guerra alle donne in un contesto di anomia diffusa, dove la questione di genere si interseca alla guerra totale e alla guerra civile e ai civili, con la consapevolezza che la documentazione e la memoria dei fatti sono difficili da far emergere: perché la sottomissione femminile è dato diffuso di ogni società e di ogni guerra e per le comprensibili difficoltà legate alla denuncia da parte delle vittime.

Un primo elemento di cui tenere conto in termini generali è il portato etico e comportamentale di chi, come un esercito di liberazione comandato da ex ufficiali e militanti volontari, si pone l’obiettivo di fondare una nuova legittimità politica: in termini pragmatici, il buon esito di una guerriglia dipende dal buon rapporto con la comunità locale e dal radicamento sul territorio. Da qui l’attenzione e la severità con cui vengono seguiti dai comandanti tutti i rapporti dei membri delle bande con la popolazione, nelle varie fasi del loro arruolamento che, nei venti mesi della lotta di Liberazione, ha tempi e motivazioni differenziate e non sempre omogenee.

Non si può non partire dall’esercizio della violenza partigiana: la violenza necessaria e reattiva degli insorti in fase di riorganizzazione, rispetto a quella strutturale di nazisti e fascisti, cioè di un esercito regolare e di un partito armato all’interno di un sistema totalitario nell’Europa occupata e lacerata da anni di guerra.

Nel suo Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza (capitolo 7, «La violenza», pp. 413-514) Claudio Pavone analizza in maniera approfondita anche la questione più ampia delle violenze da entrambi i fronti. Lo sguardo di Pavone si concentra in particolare sul di più di violenza,

«quel di più del quale i reduci di tutte le guerre preferiscono non parlare. Non basta al riguardo dire che i crudeli e i sadici si trovano in qualsiasi campo e constatare che, di fatto, se ne annoverano in misura senza confronti superiore in quello fascista. Lo sguardo va piuttosto puntato sulle strutture culturali di fondo che sostengono le due parti in lotta, così da chiedersi perché le une siano più adatte delle altre a selezionare i crudeli e i sadici e a far emergere con tutta evidenza al livello dei comportamenti politicamente rilevanti le più oscure pulsioni dell’animo umano» (p. 427).

Giovanni De Luna ricorda che

«nelle guerre civili è sempre implicito un eccesso di orrore, un surplus di violenza svincolato dalle finalità immediate del confronto bellico. Perché ci si uccida tra italiani e italiani (o tra spagnoli e spagnoli, tra francesi e francesi…), non basta dichiararsi nemici: occorre negare nell’altro prima il fratello, poi l’uomo, relegandolo nella condizione di animale. Ed è proprio questo straripamento di terrore e di ferocia la causa prima di una rimozione collettiva che porta a cancellare le guerre civili dalla storia, a occultarle dietro schermi lessicali» (La Resistenza perfetta, 2015, p. 157).

Per i fascisti l’uccisione pubblica dei partigiani e l’esposizione dei corpi era inserita anche in una strategia il cui significato complessivo prescindeva dagli scopi puramente militari della guerra. Si trattava di «infliggere una doppia morte ai loro nemici, di far morire due volte i loro corpi: “Il fuorilegge muore due volte, la prima fucilato, la seconda impiccato, oppure due volte impiccato, permettendo ai suoi carnefici di far capitale della sua morte, terrorizzando molti vivi con un solo cadavere”», scrive Santo Peli (La morte profanata, in «Protagonisti», n. 53, 1993, p. 41).

Bassano del Grappa, 26 settembre 1944. I cadaveri di trentuno partigiani sul lungofiume della città. Ciascuno di loro ha appeso al collo il cartello «BANDITO». I trentuno, alcuni su pressione dei loro cari e/o del loro parroco, avevano risposto a un invito del comando tedesco: se si fossero consegnati, avrebbero avuto salva la vita e garanzia di nessuna ritorsione sulle loro famiglie. Invece, furono portati sul lungofiume e impiccati con cavi telefonici, di modo che la morte non fosse istantanea. Rimasero esposti alla vista degli abitanti per quattro interminabili giorni. La strage era parte della più vasta «Operazione Piave», durante la quale, in pochi giorni, i nazifascisti fecero 263 morti.

De Luna sottolinea che

«nella lotta partigiana si uccide, ma si uccide quasi sempre come per una scelta obbligata, senza dare alla violenza sanguinaria un valore liberatorio, senza nessuna esaltazione di una violenza “fondante in quanto violenza”, senza nessuna concessione a una sorta di valore intrinseco della violenza […] Quando dai documenti e dalle testimonianze affiora un partigiano che uccide con naturalezza (se non con piacere), questo avviene suscitando nei compagni ammirazione o disagio, entusiasmo o perplessità, ma non viene mai accettato come un qualcosa di ovvio, di scontato» (La Resistenza perfetta, p. 16).

Tra i partigiani inoltre il problema dell’uso eccessivo della violenza era sentito come sintomo di scarsa solidità nella formazione politica. Senza un’adeguata educazione e in circostanze emergenziali, con l’aumento dell’organico in alcuni momenti, si trattava anche di evitare il rischio che i combattenti potessero avere comportamenti da avventurieri: da qui le dure punizioni e il funzionamento dei tribunali di divisione o di brigata, che avevano la duplice funzione di mantenere la disciplina e di lasciare il movimento resistenziale — descritto come composto da banditi dal nuovo regime fascista collaborazionista — senza ombre agli occhi della popolazione.

È un comandante partigiano come Arrigo Boldrini, il celebre «Bulow», a sottolineare retrospettivamente, nel 1945, la carenza di disciplina e l’insofferenza all’autorità di molti giovani che hanno costituito la base partigiana: operai e contadini «privi di istruzione» e dotati solo di «volontà e coscienza». «La disciplina – ricordava Ferdinando Mautino – non era imposta ma richiesta», al punto che la pena capitale veniva invocata da intere formazioni per compagni accusati di gravi mancanze in nome della necessità della legge (cfr. Pavone, Una guerra civile, p. 457).

Ci sono poi seri problemi di natura logistica che caratterizzano la guerra per bande rispetto a quella condotta da eserciti regolari statuali: cosa fare con le spie? Cosa fare con i disertori, i criminali comuni e i prigionieri? Il quesito si sarebbe potuto risolvere con le prigioni: ma un esercito di guerriglia in continuo movimento su un territorio tenuto da un nemico organizzato non può averle. Da qui la riduzione, necessariamente semplificata, a due possibilità: o assoluzione o morte. La questione dei giudizi in situazioni di emergenza, con rischio della rovina di intere bande, è sentita con estrema drammaticità.

De Luna cita un episodio avvenuto nel marzo 1945 in Piemonte, in una zona ad alta densità di repressione fascista, che testimonia una vera e propria psicosi nei confronti delle spie, tale da coinvolgere due giovani donne, Lucia B. (21 anni) e Caterina R. (22 anni): «accompagnate nei prati detti Pra ‘d Rioca Vaca, proprio davanti al cimitero di Barge, furono derubate (le scarpe, un orologio, due borsellini), fucilate e sotterrate di nascosto da due partigiani agli ordini di “Moretta”» (pp. 172-173). In altri due casi in quella zona erano state giustiziate donne in quanto sospette spie: in questo caso però le accuse erano vaghe e riguardavano presunti «rapporti con i nazifascisti e adescamento dei partigiani», in sostanza l’avere buone relazioni con establishment fascista e militi. Il fatto suscitò dure polemiche e reazioni di altri comandanti per aver agito «senza prove inequivocabili e rigorosi accertamenti»: seguono scuse pubbliche, la pubblicazione di un manifesto e un indennizzo alle famiglie delle vittime. Moretta, giudicato un «pazzo pericoloso», viene processato dal comando di divisione per l’omicidio delle due ragazze, degradato e trasferito ad altro reparto, evitando la fucilazione solo per i precedenti meriti partigiani. Morirà nel dopoguerra prima della conclusione del processo a suo carico per gli ordini impartiti.

Oltre all’uso della violenza militare, la storiografia non si è sottratta al tema, difficile e controverso, della «resa dei conti». Proprio quella su cui insiste la lettura revisionista anti-resistenziale, rendendo illeggibile il contesto: si tratta invece di un impasto di giustizia e vendetta in cui il partigianato è più impegnato a limitare e controllare la violenza, strutturale e diffusa, e la sete di vendetta popolare che non a esercitarla. Ed è sempre ingiusto giudicare quella violenza decenni dopo, senza la coscienza di cosa significhi essere ancora all’interno di una guerra civile, totale, di occupazione e di rappresaglia. Così come ogni discorso sulla resistenza deve essere affrontato a partire dal nucleo della scelta di allora di sfidare apertamente tedeschi e fascisti con le armi, il tema della violenza non può essere scisso a partire dal suo retroterra, il clima di guerra e le circostanze estreme, e dalle motivazioni e degli obiettivi di quella violenza, cioè il progetto di società futura che ne è alla base.

Ancora altro è quindi la pratica della violenza sessuale inferta alle donne, tema rispetto al quale – non lo si dirà mai abbastanza – si deve sempre tenere conto del silenzio delle vittime e della difficoltà a reperire fonti. Michela Ponzani in Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, «amanti del nemico» 1940-1945 concentra le analisi sui soprusi subiti dalle donne nei diversi contesti, dalla casa, al lager, ai diversi luoghi della RSI. Dalla sua lettura emerge come la violenza repubblichina si eserciti sulle donne con la duplice funzione di estorcere informazioni e con l’intento di punire l’uscita dai ruoli tradizionali e subalterni di mogli, madri, figlie e sorelle. Decisiva qui appare

Ancora altro è quindi la pratica della violenza sessuale inferta alle donne, tema rispetto al quale – non lo si dirà mai abbastanza – si deve sempre tenere conto del silenzio delle vittime e della difficoltà a reperire fonti. Michela Ponzani in Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, «amanti del nemico» 1940-1945 concentra le analisi sui soprusi subiti dalle donne nei diversi contesti, dalla casa, al lager, ai diversi luoghi della RSI. Dalla sua lettura emerge come la violenza repubblichina si eserciti sulle donne con la duplice funzione di estorcere informazioni e con l’intento di punire l’uscita dai ruoli tradizionali e subalterni di mogli, madri, figlie e sorelle. Decisiva qui appare

«la cultura militare-maschile dei “carnefici”, il substrato mentale, il loro retroterra educativo che spinge a punire le donne che hanno osato ribellarsi al regime e che hanno voluto lottare per emancipare se stesse da quel ruolo sociale inferiorizzante» (p. 172).

Si possono rilevare differenze rispetto al partigianato, in analogia al tema della violenza, in alcune testimonianze: «Nella brigata garibaldina Nino Bixio operante in Liguria in pochi giorni vennero fucilati due partigiani per violenza carnale e rapina, uno per furto, uno per rapina, uno perché “rapinatore, ladro e spia”» (cit. da rapporti 1-8 ottobre 1944, in Pavone, Una guerra civile, p. 455). Nuto Revelli ne La guerra dei poveri documenta l’ordine in relazione a una spia: «Non picchiarla, non toccarla. Non siamo fascisti: niente torture, niente volgarità. La fucileremo» (p. 199; annotazione del 16 aprile 1944, in Pavone, Una guerra civile, p. 471).

Tenuto conto della difficoltà di far emergere dal tempo tali fatti, come nel caso Ghersi, ciò non toglie che casi di violenza su donne fasciste o sorelle di fascisti, ad esempio, siano avvenuti. In Guerra alle donne Ponzani (pp. 253-282), attraverso le testimonianze dirette di donne che hanno vissuto negli anni della seconda guerra mondiale, descrive anche le violenze post-Liberazione. Le «amanti del nemico» sono le donne rapate, dipinte di rosso, portate in giro per la città, sbeffeggiate, colpite, insultate. Accusate di avere avuto relazioni con tedeschi e fascisti, reali e/o presunte, per invidia o per maldicenza, sono figure odiate, eccentriche e inaccettabili per i canoni sociali, moralistici e patriottici che si costruiscono attorno ai modelli idealizzati femminili. Le collaborazioniste sono descritte con tratti «non femminili»: amanti del lusso, di dubbia moralità, di sembianze «tigrine», vestite con indumenti maschili; hanno una condotta deviata, non onorevole, fatta di gesti lascivi. Assistono alle fucilazioni dei partigiani in pigiama e con la sigaretta in bocca, come Maria C., accusata di aver fatto catturare cinque partigiani delle formazioni garibaldine di Como. In alcune zone (nel libro si hanno testimonianze soprattutto piemontesi), l’accelerazione del lavoro dei tribunali serve per evitare casi di giustizia sommaria.

«Il linciaggio e la rapatura dei capelli in piazza hanno nell’eliminazione violenta del simbolo della femminilità un tratto distintivo del tipico rituale “maschile” di guerra; […] una forma di punizione esemplare, inflitta a quelle donne che hanno tradito la propria comunità nazionale di origine» (p. 263).

In un episodio riportato da Ponzani e riguardante Milano un gruppo di «partigiani dell’ultima ora» vuole rapare due sorelle repubblichine dopo il loro ritorno a casa. Siccome una è minorenne e incinta, un’altra sorella che era rimasta a casa si offre al suo posto. Quei «partigiani» rapano lei, che pure non aveva alcuna responsabilità diretta. Si tratta di un esempio inseribile tra i «comportamenti ambigui e pavidi, di scelte confuse» per i quali «non c’è […] nessuna motivazione legata alla responsabilità di aver sostenuto il regime fascista» (pp. 262-263).

Sono figure femminili tragiche, spesso molto giovani come la Santina de La luna e i falò, la bella figlia piccola del «padrone», vicina ai fascisti e infiltrata tra i partigiani come spia, il cui corpo bruciato chiude il libro di Cesare Pavese e la cui immagine concentra le contraddizioni della guerra civile. Non si possono non considerare vittime di un’educazione sbagliata, della propaganda e della loro femminilità, vissuta, esibita o usata nel contesto in cui in gioco ci sono condizioni di vita e sopravvivenza. In bilico rispetto a un mondo di violenza e di sguardi, comunque segnata dal patriarcato.

6. I tic narrativi del caso Ghersi

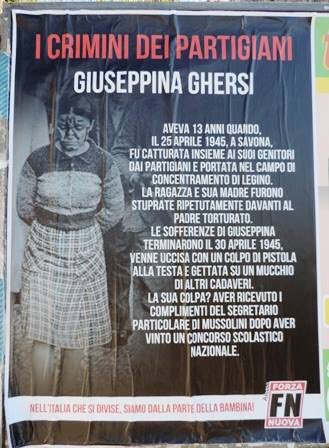

Su un manifesto di Forza Nuova, accanto alla foto falsa, una ricostruzione di pura fantasia del caso Giuseppina Ghersi. L’episodio vi appare arricchito di dettagli che non si trovano in alcun documento giudiziario conosciuto, né in alcuna testimonianza resa all’epoca dalla famiglia.

Tutte queste narrazioni appaiono mescolate e ibridate nella storia dell’omicidio e dello stupro di Giuseppina Ghersi, che diventa un episodio mitologico, in cui tutti gli archetipi sulla violenza dei partigiani sono presenti, nessuno escluso, come tic narrativi che tradiscono la poca accuratezza storiografica nella ricostruzione dei fatti e la volontà di commuovere e inorridire il lettore piuttosto che informarlo.

Non a caso a Giuseppina vengono associate due tra le immagini più utilizzate per illustrare gli orrori della resistenza: la bimba morta con il vestito bianco e la ragazza con la M dipinta sulla fronte scortata dai partigiani, sebbene queste appaiano incompatibili — le due non si somigliano nemmeno lontanamente — anche a un osservatore frettoloso e superficiale.

Nella narrazione revisionista — tramandata da storici improvvisati o che rifiutano di seguire il metodo storico, e affidata all’ultradestra — tutte le vittime dei partigiani sono state violentate. Devono essere state violentate. Perché quello è il fatale destino della donna, soggetto fragile, in un contesto di guerra, e perché quello è il trattamento che chi si mostra tanto preoccupato di omaggiarne la memoria oggi avrebbe loro riservato se si fosse trovato dall’altra parte allora.

Lo dimostra la leggerezza con cui si augura lo stupro a qualsiasi donna genericamente ascrivibile alla sinistra, anzi a qualsiasi donna e basta.

In quest’ottica Giuseppina Ghersi non può essere una giovane che volontariamente e compatibilmente con la sua età aderì al fascismo, senza comprenderne l’orrore e contribuendo ad alimentarlo. No, deve essere infantilizzata, la «povera Pinuccia», mostrata non nelle sue immagini più recenti ma nella foto di classe delle elementari, immaginandola scattata nella stessa scuola dove ha composto il suo temino al duce (che non ha probabilmente mai scritto, ma questo a chi importa?). Oppure ritratta con l’abitino bianco della comunione, che le cuce intorno l’aura della piccola martire ed evoca il destino negato di sposa, unico possibile culmine del suo futuro di donna.

In quest’ottica Giuseppina Ghersi non può essere una giovane che volontariamente e compatibilmente con la sua età aderì al fascismo, senza comprenderne l’orrore e contribuendo ad alimentarlo. No, deve essere infantilizzata, la «povera Pinuccia», mostrata non nelle sue immagini più recenti ma nella foto di classe delle elementari, immaginandola scattata nella stessa scuola dove ha composto il suo temino al duce (che non ha probabilmente mai scritto, ma questo a chi importa?). Oppure ritratta con l’abitino bianco della comunione, che le cuce intorno l’aura della piccola martire ed evoca il destino negato di sposa, unico possibile culmine del suo futuro di donna.

È così che la violenza a lei, la bambina di tutti, diventa violenza a noi, al corpo sociale e non al suo corpo individuale.

Prima della riforma del 1996, nel codice penale – emanato dal ministro fascista di grazia e giustizia Alfredo Rocco, ma pensato e scritto da giuristi che dopo il 1945 avrebbero fatto vanto della loro formazione liberale – i reati di violenza sessuale erano concepiti a tutti gli effetti reati contro la collettività e non contro la persona, inquadrati come «delitti contro la moralità pubblica e il buon costume».

Franco Gabrielli

L’evoluzione giuridica c’è stata, ma sembra soggetta a ricadute e regressioni. Commentando il caso della donna tedesca vittima di violenza sessuale a Roma il 22 settembre 2017, il capo della polizia Franco Gabrielli sposta immediatamente l’attenzione sull’offesa al senso di sicurezza della popolazione e sul danno perpetrato dai giornalisti che hanno definito la vittima una turista quando invece si trattava di una senzatetto. «Stiamo parlando di una persona che viveva in condizione di degrado e marginalità – dichiara – che è sempre una cosa seria, ma che non è e non può essere contrabbandata con il livello di una città completamente allo sbando».

Ed ecco un ennesimo ancoraggio esterno dello stupro, rilevante non in sé, bensì come vulnus alla tranquillità pubblica legato al degrado, alla movida, all’ostinata abitudine delle donne di non vivere in sicurezza e all’esistenza di occupazioni abitative.

Lucetta Scaraffia

Il 13 settembre il quotidiano Il messaggero lancia una campagna antiviolenza in cui invita la sindaca di Roma Virginia Raggi a potenziare il numero delle telecamere e dei militari, a garantire l’illuminazione pubblica e ad avvertire la cittadinanza di servizi quali i taxi rosa. Perché dietro lo stupro non c’è la visione predatoria della donna, ridotta a soggetto subalterno, ma la perdita di consapevolezza da parte femminile dell’«antica consuetudine» «degli uomini che devono proteggere le donne», le quali, soprattutto se giovani, «hanno bisogno di un contesto sociale che le circondi, di una corazza protettiva di occhi solidali che le seguano» (qui). La libertà femminile diventa solo «in linea di principio» e deve arrendersi al buon senso, alla cruda realtà o, come la chiama Lucetta Scaraffia, alla «vita vera».

Lo stupro è sganciato dalla questione di genere ed è quindi incastonabile in qualunque format possa infiammare l’opinione pubblica, o rassicurarla.

Lo stupro è sganciato dalla questione di genere ed è quindi incastonabile in qualunque format possa infiammare l’opinione pubblica, o rassicurarla.

Se le ragazze staranno a casa o vi si faranno ricondurre da padri e fidanzati, avremo meno stupri.

Se fermeremo gli sbarchi e cacceremo gli immigrati, avremo meno stupri.

Se faremo piazza pulita degli zingari, avremo meno stupri.

Se le femministe la smetteranno di chiedere utopistica parità, avremo meno stupri.

Gli stupri, in queste narrazioni, esistono solo per sbandierarli sulla pelle delle donne, e per usarli contro le donne.

È accaduto anche là dove non ce lo si aspetterebbe mai, in uno spazio frequentato da persone che si dichiaravano antifasciste, a riprova che la cultura machista e sessista è pervasiva e che mai, in nessun luogo e contesto, si deve abbassare la guardia.

7. Lo stupro “antifascista” di Parma

Leggi il volantone detto «delle 4 crepe», diffuso da alcune compagne anarchiche nel dicembre 2016 (pdf). «Uno stupro è sempre e comunque un atto fascista, anche se chi lo commette si dichiara antifascista […] Chiunque stupra è un fascista e noi lo combattiamo in quanto fascista e stupratore.»

La vittima è un’adolescente in stato di incoscienza, stuprata e penetrata con un fumogeno. Questo tipo di dettaglio è degno della porno-cronaca, ne siamo consapevoli. Purtroppo va messo in campo per capire la dinamica e la gravità degli eventi: dopo la violenza Claudia – il nome scelto per proteggere la sua identità – diventa a Parma la ragazza del fumogeno e il suo stupro, ripreso con un telefonino, viene condiviso dagli aggressori con amici e conoscenti.

La ragazza del fumogeno, che non ha più un nome e un’identità, è fatta bersaglio di prevaricazioni e vessazione sessiste. Ma è solo l’inizio. Tre anni dopo il video arriva nelle mani dei carabinieri. Convocata, Claudia è costretta a vedere dall’esterno il suo stupro, fotogramma per fotogramma. Al processo contro i suoi stupratori, racconterà in un’intervista a Il fatto quotidiano, il video verrà proiettato per ore, con tanto di moviola, per dimostrare che il suo corpo inerte, come morto, era consenziente sulla base di fermo immagine di mani e gambe scosse da contratture e spasmi.

Claudia non vuole denunciare ma l’azione penale scatta in automatico. Anche questo è un particolare irrilevante, eppure ha un peso nella narrazione dello stupro che le è imposta da altri, in primis i suoi violentatori.

Perché a Parma, in via Testi, c’è la sede della Rete antifascista, la RAF. Claudia è stata violentata da uomini che si definiscono antifascisti, protetti da donne che fino a poche ore prima dello stupro avrebbe chiamato compagne.

In uno spazio che si dice votato agli ideali antifascisti non c’è condanna per chi ha stuprato né solidarietà per la vittima.

Come nei peggiori copioni mediatici, fin dalla prima immagine della violenza si costruisce una narrazione che imprigiona Claudia nel ruolo della vittima/carnefice.

I suoi stupratori si muovono liberi e indisturbati, per niente preoccupati che esista una prova video che li “inchioda”, come si dice nel gergo giornalistico. Ma il video della “ragazza del fumogeno” nella narrazione distorta di chi lo ha diffuso senza vergogna o senso di colpa, per aggiungere ferocia a ferocia, non mostra più uno stupro. La violenza su una donna talmente incosciente da sembrare morta è presentata come la cronaca video di una performance virile da manuale e di una “tipica” passività femminile colpevole.

Non «cosa le abbiamo fatto», bensì «guardate cosa si è fatta fare».

Il video passa da schermo a schermo all’interno della cerchia degli aggressori e tra una condivisione e l’altra arriva anche in altre città. Lo stupro resta invisibile. All’interno del movimento parmense la notizia non si diffonde e laddove arriva non viene percepita come una violenza, non viene considerata come una questione, umana e politica, da affrontare seriamente e subito.

Gli stupratori escono dal circuito della RAF. Alcuni lasciano Parma.

Nell’agosto 2013, una bomba carta esplode davanti alla sede di Casa Pound. Le indagini si concentrano sul circuito dei centri sociali e dei suoi frequentatori, RAF inclusa. Convocata dai carabinieri Claudia racconta di essersi allontanata dalla RAF dopo «una brutta storia». In cosa consista la brutta storia i carabinieri già lo sanno: è venuta a galla durante le perquisizioni fatte ad alcuni militanti. Sui loro cellulari è ancora presente il video dello stupro, a più di tre anni di distanza dai fatti.

La denuncia per violenza di gruppo è automatica, ma intorno agli stupratori si fa quadrato, nessuno ne rivela i nomi. Tocca a Claudia, che della notte dello stupro ha pochi ricordi confusi, identificarli dal video: scattano gli arresti domiciliari per Francesco Cavalca, 25 anni, Francesco Concari, di 29 anni, e Valerio Pucci di 24 anni.

Gli arrestati cercano di convincere Claudia a mitigare le dichiarazioni e di fronte al suo rifiuto lanciano quella che mediaticamente si chiama una “campagna di fango”.

«Mi hanno coperto d’insulti perché ho denunciato dandomi dell’infame per aver fatto entrare gli sbirri dentro ai centri sociali. Hanno persino messo in giro la voce che mi ero messa con i fascisti e che andavo in giro con quelli di CasaPound».

Ora che lo stupro è sotto gli occhi di tutti, per negarlo occorre un nuovo shift narrativo: la sua non è più la storia di uno stupro, ma quella di una delazione o, peggio, di una delazione fascista. La violenza che ha subito riscompare per magia grazie a un caro vecchio cavallo di battaglia dell’ultradestra: i veri fascisti sono i veri antifascisti.

Claudia persino si giustifica: «Io non ho denunciato nessuno. Volevo tutelare i miei genitori ed ero imbarazzata per una violenza che mi era piombata addosso da parte dei “compagni”. I carabinieri sono arrivati a loro perché hanno visto il filmato sul telefonino».

Ci vogliono sei anni perché lo «stupro antifascista di Parma» porti il movimento a interrogarsi sulla cultura sessista e la violenza di genere che ancora lo pervadono. Alla vigilia del processo inizia una mobilitazione che parte da un presupposto: chi stupra non è antifascista.

La notizia arriva ai media mainstream dove si parla, giustamente, di omertà e connivenza, ma è evidente l’obiettivo politico di sfruttare la vicenda, spostando il focus dalla violenza di genere e stuzzicando la morbosità dei lettori con dettagli come quello del fumogeno, per dipingere un quadro di degrado generalizzato degli spazi occupati. Dove, vedi il commento di Gabrielli sullo stupro della clochard tedesca nella Capitale, le donne non avrebbero sicurezza, a Parma come a Roma.

Non ci sono immagini da pubblicare, ma la narrazione dello stupro di Claudia è costruita in maniera talmente “cinematografica” da non lasciare nulla all’immaginazione.

A novembre 2016 si apre un filone bis, con il rinvio a giudizio di tre ragazzi e una ragazza per favoreggiamento: «i parmigiani A.S., 23 anni, e D.D.P., 29; il reggiano R.G. di 28 e la milanese M.D.P. di 26 anni». I quattro, scrive Parmapress24, «non avrebbero mai toccato la ragazza» ma «avrebbero tentato di convincerla a cambiare versione», le avrebbero inviato «telefonate e messaggi intimidatori».

Nel luglio 2017 Francesco Concari, Francesco Cavalca, e Valerio Pucci vengono condannati in primo grado come autori materiali dello stupro (4 anni e otto mesi i primi due e 4 anni il terzo).

Subito dopo la sentenza la Gazzetta di Parma riporta una dichiarazione di Claudia. Non saranno le sue esatte parole ma persone a lei vicine ci hanno confermato che corrispondono, almeno nei contenuti, a quanto era importante dire:

«In questi anni mi hanno chiamata infame migliaia di volte, sono stata presa a schiaffi, insultata, cacciata da alcuni locali che frequentavano Concari, Cavalca e Pucci. Mi hanno perfino minacciata. Ed è forse questo che fa più male. Questa rete di omertà, che mai mi sarei aspettata. Questo e l’atteggiamento degli avvocati durante il processo: la mia vita è stata dissezionata, come se fosse stata colpa mia. Come se avessi voluto tutto quel che mi è capitato».

Se la parola antifascismo ha un senso — e per noi ce l’ha —, nessuno in questa storia è né mai è stato antifascista: non sono antifascisti i condannati, e non sono antifascisti quelli che li hanno coperti, o semplicemente ignorati, lasciando Claudia da sola.

8. Antifascismo e questione di genere, un antico rimosso

Oggi la sede della RAF di Parma a via Testi è chiusa.

La questione della violenza di genere e della cultura sessista rimane lontana, fuori fuoco, sempre ai margini dell’inquadratura, anche negli spazi antifa dove si sconta un’incapacità di leggerla e riconoscerla che riporta agli anni successivi alla Liberazione.

È irragionevole ascrivere alla lotta di Liberazione, o a settori particolari di essa, la gamma di azioni individuali fuori controllo e di vendette private, e in particolare azioni odiose di violenza a donne per lo più giovani. Inaccettabili, sono perpetrate attraverso il corpo femminile ridotto a strumento per sfregiare l’onore del nemico maschio e portano il segno di una più generale cultura di genere. Una cultura patriarcale di maschi cresciuti nell’educazione sessista dell’Italia unitaria, cattolica, liberale e del ventennio, rispetto alla quale lo spirito resistenziale, nelle sue diverse declinazioni, marca una discontinuità.

Ciò detto, un problema di fondo nelle relazioni tra uomini e donne è presente da sempre all’interno del movimento resistenziale, per non dire del Partito comunista. Pavone racconta di come alle donne venisse affidato di default un ruolo ausiliario, di assistenza.

Al netto delle tante contraddizioni che riguardano il modo in cui gli uomini hanno guardato le donne in quella stagione, se lasciamo parlare le scelte compiute dalle donne dopo l’8 settembre, sono 35.000 le partigiane combattenti, 20.000 le patriote, 70.000 le iscritte ai Gruppi di difesa della donna, 623 cadute in combattimento o fucilate, 3.000 deportate, 4.400 arrestate. Stime calcolate al ribasso, secondo Anna Bravo, che dicono come quel moto di liberazione fosse vissuto anche come aspirazione all’emancipazione.

Al netto delle tante contraddizioni che riguardano il modo in cui gli uomini hanno guardato le donne in quella stagione, se lasciamo parlare le scelte compiute dalle donne dopo l’8 settembre, sono 35.000 le partigiane combattenti, 20.000 le patriote, 70.000 le iscritte ai Gruppi di difesa della donna, 623 cadute in combattimento o fucilate, 3.000 deportate, 4.400 arrestate. Stime calcolate al ribasso, secondo Anna Bravo, che dicono come quel moto di liberazione fosse vissuto anche come aspirazione all’emancipazione.

Eppure durante le manifestazioni per la liberazione le donne vengono invitate a non partecipare:

«Cogli uomini […] sfilarono le partigiane, in abiti maschili, e qui qualcuno tra la gente cominciò a mormorare: – Ahi, povera Italia! – perché queste ragazze avevano delle facce e un’andatura che i cittadini presero tutti a strizzare l’occhio. I comandanti, su questo punto, non si facevano illusioni, alla vigilia della calata avevano dato ordine che le partigiane restassero assolutamente sulle colline, ma quelle li avevano mandati a farsi fottere e si erano scaraventate in città» (Beppe Fenoglio, I ventitre giorni della città di Alba, citato in C. Pavone, Una guerra civile, p. 444).

In quel «mormorare» e in quello «strizzare l’occhio» c’è un intero universo mentale.

L’invisibilità delle partigiane diventa funzionale al loro rientro nei ranghi all’interno della società post-bellica, che le rivuole madri e mogli irreprensibili, anche e soprattutto se hanno un ruolo politico. Con il tempo la scarsità di prove fotografiche della lotta armata al femminile durante la liberazione contribuisce a diffondere l’immagine della partigiana-crocerossina e indirettamente alimenta la sovraesposizione delle vittime «al femminile» della resistenza.

Nel dopoguerra «il rapporto non facile con i compagni di brigata è uno degli argomenti di cui più si continua a parlare; il riconoscimento che essi hanno dovuto dare alle donne che insieme a loro hanno combattuto e vinto il fascismo “non è un riconoscimento che abbia una radice profonda”» (cfr. Ponzani, p. 284; la frase tra virgolette è tratta dalla testimonianza di Ida Camanzi).

In un contesto politico in cui vengono frenate e impedite le istanze di mutamento, nel segno della regolarizzazione delle forze liberate, in ogni ambito della vita sociale, nella stagione della Liberazione la parità dei diritti è ancora lontana e per le donne che si discostano dal ruolo previsto, che si rendono visibili, scatta l’ostracismo maschile, se non il marchio di infamia.

Rosa Mordenti nel suo Al centro di una città antichissima (2017) ricostruisce la storia di una militante comunista condannata per l’omicidio del marito da cui si è separata, partigiano e giornalista dell’Unità. Colpevole, prima ancora del delitto, di aver rinnegato il suo ruolo di madre, di aver ripudiato la felicità della modesta vita domestica che il marito era in grado di garantirle, di aver amato un altro uomo, di aver piacere nel ballare. Un piacere borghese che tradisce la sua estrazione e la riconduce a un archetipo della traditrice (bella, amante del lusso, lasciva) che riecheggia delle descrizioni delle collaborazioniste.

Rosa Mordenti nel suo Al centro di una città antichissima (2017) ricostruisce la storia di una militante comunista condannata per l’omicidio del marito da cui si è separata, partigiano e giornalista dell’Unità. Colpevole, prima ancora del delitto, di aver rinnegato il suo ruolo di madre, di aver ripudiato la felicità della modesta vita domestica che il marito era in grado di garantirle, di aver amato un altro uomo, di aver piacere nel ballare. Un piacere borghese che tradisce la sua estrazione e la riconduce a un archetipo della traditrice (bella, amante del lusso, lasciva) che riecheggia delle descrizioni delle collaborazioniste.

Scrive Rosa Mordenti che la normalizzazione «inizia sempre dal ritorno nelle case delle donne». Se la Resistenza è un momento di sospensione e riconfigurazione dei ruoli che permette e tollera la partecipazione attiva femminile, è un’eccezione che viene normalizzata con il rientro dentro gli schemi consuetudinari: al netto dei nuovi diritti acquisiti con la democrazia e sanciti dalla Costituzione, questo riguarda in modo peculiare le spinte di emancipazione di genere. In questo senso, a rimandare le donne “in casa” è la convergenza di pratiche antropologiche di lungo periodo e nuovo conformismo, trasversale alle forze politiche e al senso comune.

Venti mesi di resistenza contro venti anni di dittatura non sono in grado di cambiare mentalità di lungo periodo e di trasformare in profondità un paese. Come ha scritto Alberto Cavaglion in La Resistenza spiegata a mia figlia (2005, p. 43):

«nelle condizioni in cui si svolge, la guerra partigiana in Italia non può essere se non quella che riesce a essere, senza che si debba accusarla di non essere stata quello che non poteva essere, né magnificarla per quello che non può essere stata».

Il ritratto mediatico di Maria Luisa, protagonista dell’ibrido narrativo di Rosa Mordenti, risale al 1952 ma sembra scritto l’altro ieri. Vittima o maliarda assassina, una donna non ha altro modo per smettere di essere invisibile e anche in quel caso la storia che ha da raccontare non basta. Serve un’immagine e non un’immagine qualsiasi, ma una che unisca bellezza e raccapriccio e pazienza se si tratta di un falso, di una pura illustrazione.

Quando si racconta uno stupro, nove volte su dieci viene utilizzata una foto che ritrae una donna raggomitolata, con il viso coperto, nascosto tra le gambe ripiegate o schermato dalle mani in una muta maschera di disperazione.

Una fotografia che non ha nessun collegamento con la vittima e non ne rispecchia l’identità o l’età, ma risponde all’immagine “ideale” che una donna colpita da violenza deve essere in grado di mostrare al mondo per essere creduta e accettata.

Un’immagine dove avvenenza, giovinezza e debolezza non possono mancare.

–

N.d.R. I commenti a questo post saranno attivati 72 ore dopo la pubblicazione, per consentire una lettura ragionata e – nel caso – interventi meditati (ma soprattutto, pertinenti).

–

* Nicoletta Bourbaki è un gruppo di lavoro sul revisionismo storiografico in rete, sulle false notizie a tema storico e sulle ideologie neofasciste, nato nel 2012 durante una discussione su Giap, il blog di Wu Ming. Ne fanno parte storici, ricercatori di varie discipline, scrittori, attivisti e semplici appassionati di storia. Il nome allude al collettivo di matematici noto con lo pseudonimo collettivo «Nicolas Bourbaki» attivo in Francia dagli anni Trenta agli anni Ottanta del ventesimo secolo.

Il gruppo di lavoro ha all’attivo diverse inchieste – pubblicate su Giap – sulle manipolazioni neofasciste della Wikipedia in lingua italiana e sui falsi storici in tema di foibe. Tra i vari risultati, ha contribuito a smontare la bufala della cosiddetta «foiba di Rosazzo», altrimenti detta «foiba volante».

Per l’edizione on line della rivista Internazionale, in occasione del Giorno del Ricordo 2017, Nicoletta Bourbaki ha curato lo speciale La storia intorno alle foibe. Sul n.39 della rivista di studi storici Zapruder (gennaio-aprile 2016), in collaborazione con Lorenzo Filipaz, ha pubblicato l’articolo Wi Chi? Battaglie per il sapere in rete. In collaborazione con Tommaso Baldo, ha partecipato alla tavola rotonda Wikipedia e le scienze storiche, organizzata e pubblicata dalla rivista storica Diacronie.

Al momento, Nicoletta Bourbaki, coi suoi ricercatori sparsi in tutta Italia, sta lavorando sui materiali di diversi archivi per ricostruire, per la prima volta in modo storiograficamente sensato e accurato, il caso Giuseppina Ghersi.

Nicoletta Bourbaki è su Facebook.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

All’epoca della notizia sui fatti di Parma rimasi molto stupito dalle reazioni e dal comunicato che viene citato. Stupito perché di fronte a certi fatti non riesco a capire come si faccia a ragionare in certi modi . Mi riferisco a questo passaggio:

“Uno stupro è sempre e comunque un atto fascista, anche se chi lo commette si dichiara antifascista. Chiunque stupra è un fascista e noi lo combattiamo in quanto fascista e stupratore.”

Non solo definire lo stupro un atto fascista è fuori dal mondo, ma trovo quasi peggio l’idea di dire a chi lo commette che non può definirsi antifascista, come se fosse minimamente rilevante, anche lasciando stare l’assurdità del collegamento. Cos’è, i “compagni” hanno bisogno di sapere che una cosa è sbagliata perché è fascista, sennò non ci arrivano? Di fronte a certi fatti io mi aspetto che le persone prendano atto che la realtà è una faccenda più complessa dei propri schemi mentali.

E in parte questo concetto viene ripreso anche nel post su Giap,

“È accaduto anche là dove non ce lo si aspetterebbe mai, in uno spazio frequentato da persone che si dichiaravano antifasciste, a riprova che la cultura machista e sessista è pervasiva e che mai, in nessun luogo e contesto, si deve abbassare la guardia.”

dove concordo solo con la conclusione: non si deve abbassare la guardia, poiché certi comportamenti stanno nella natura umana, prima ancora che nella cultura machista e sessista, dal momento che lo stupro è un comportamento animale, e che esiste da molto più tempo del machismo e del sessismo (il sessismo non c’entra proprio niente). Oltretutto l’ambiente di Parma ne esce come un ambiente in cui vige la mentalità del clan, per cui il finto antifascismo è secondario; il problema vero è che tipo di gente è questa.

Questo tipo di escamotage, se sei cattivo non sei antifascista, è lo stesso che usano i credenti: il buon cristiano non uccide, il terrorista non è musulmano. Non funziona così. Certo è molto facile smascherare uno che si mostra come antifascista quando ha solo scelto un’appartenenza come un’altra, ma allo stesso tempo del tutto scentrato rispetto alla questione. Trovo inconcepibile, al limite del surreale, che ci si interroghi a partire dal presupposto che chi stupra non è antifascista. Al di là di cosa penso di questo collegamento, tenendolo pure per buono, veramente queste persone hanno bisogno di questo presupposto? Stanno messe così male? Forse è il caso di prendere atto che l’antifascismo ogni tanto lo si può anche mettere da parte, proprio perché la parola e il concetto hanno un senso preciso, che è l’opposizione al fascismo, non l’opposizione ai mali del mondo.

Non è certo un buon inizio, per questa discussione, se anziché parlare della cultura dello stupro, della sua trasversalità e di come l’antifascismo può e deve combatterla, si esordisce attaccando con un ragionamento specioso il volantino di compagne che ruppe il silenzio intorno al caso Parma. Volantino che tu leggi completamente fuori dal suo contesto, senza il minimo sforzo di capire quale urgenza lo spingesse, che linguaggio parlasse, a quale mondo si stesse rivolgendo e in quale momento critico.

Quello che rende il tuo ragionamento totalmente fallato, e ti impedisce di capire il senso di quel testo, è la premessa che scegli come bersaglio polemico, cioè: «se sei cattivo non sei antifascista». Premessa basata sull’equiparazione «fascismo = mali del mondo», che però è un’equiparazione tua, un argomento-fantoccio.

Il contenuto di quella presa di posizione e di tutta la mobilitazione invece è stato:

«Essere antifascisti significa necessariamente essere anche contro sessismo e razzismo. Non può esserci antifascismo senza la lotta al sessismo, alla violenza di genere, alla cultura dello stupro. L’ideologia fascista è machista al cubo, lo è quintessenzialmente, è la sintesi più coesa di millenni di patriarcato, senza aggredire il patriarcato non si può certo pensare di aggredire il fascismo. Se addirittura perpetui – per giunta intenzionalmente! – la cultura dello stupro, come accaduto in quel milieu di Parma, il tuo antifascismo è senza basi, è di facciata, una pura posa, e pure sbilenca.»

Ergo, dire che lo stupro è fascista non significa dire, prendendo la figura retorica alla lettera e ragionandoci sopra in modo pedestre come fai tu, che «stuprano solo i fasci», ma che:

1) la cultura dello stupro non potrà mai appartenere a una visione del mondo davvero antifascista;

2) lo stupro riproduce in una singola azione – e poi nel clima che si instaura per giustificarne e proteggerne il responsabile – la stessa logica sistemica di prevaricazione e complicità nella prevaricazione che è propria anche del fascismo.

Dài, lo avevamo capito tutti, ma proprio tutti tutti, che il senso era quello, potevi spremertici le meningi sopra un momento e l’avresti capito anche tu.

Un inizio di merda proprio. Se dei sedicenti compagni antifascisti facessero gli stronzi con qualche migrante africano, se facessero i bulli, lo trattassero di merda, con disprezzo o sufficienza, lo “mettessero al suo posto”, anche senza arrivare a compiere atti di violenza, non credo proprio che jackie brown farebbe tutti questi sofismi. Non avrebbe problemi a dire che la loro condotta è incompatibile con l’antifascismo, e anzi vi ravviserebbe numerosi elementi di fascismo.

Lo stupro è violenza privata contro una persona, ed è anche un atto politico, nel senso che ha a che vedere col potere, con la microfisica del potere, al livello base, quello del potere sui corpi. E’ al tempo stesso espressione e strumento di riproduzione del dominio maschile sulle donne. Essere antifascisti significa non solo rifiutare, ma anche combattere la cultura dello stupro. Chi lo stupro lo tollera, lo copre o addirittura lo pratica è all’antitesi di qualunque antifascismo.

Di quello che tu dici essere meglio parlare ne parleranno altri. Il volantino so benissimo in quale contesto è stato scritto, leggerlo come un attacco è non solo esagerato, perché non ho nulla a che fare con quel contesto, ma non capisco neanche perché lo leggi come un attacco. Non è un comunicato opposto o di un altro pezzo di movimento o altro collettivo. L’ho letto all’epoca immedesimandomi nel dispiacere e leggo da anni scritti a tema violenza di genere nei movimenti (il volantino lo lessi tramite abbattoimuri), ma non cambia ciò che penso. Anzi, proprio per questo continuo a stupirmi. Ho trovato allucinante quello che è successo dopo i fatti, e per questo mi ha fatto questo effetto quel passaggio. Quello che mi sarei aspettato è la presa d’atto che in tutti questi anni ci si è aggrappati al nulla, non l’insistenza nel voler parlare di antifascismo. Non è che mi diverto a far polemica. Quando commentai gli scritti di Wolf espressi la mia divergenza di opinione sul tema scienza e cibo, che era ugualmente marginale rispetto al focus, però quello era.

“stuprano solo i fasci” non c’è nella mia lettura. C’è appunto la non condivisione dell’impostazione di fondo. Perché non penso che il fascismo sia la sintesi di millenni di patriarcato. Concordo sulla mancanza di base di certo antifascismo, ma non ci voleva quell’episodio per capirlo.

E per questo su 1), Il punto è raggiungere il vero antifascismo con l’idea che senza aggredire il patriarcato non si può aggredire il fascismo? Io condivido i valori dell’antifascismo, ma non sono antifascista, e se non condivido la mentalità machista e la cultura dello stupro è perché non mi appartiene, non perché sia funzionale ad altro. E mi aspetto che se uno vuole parlare di machismo parli di questo, non di antifascismo. Do per scontato che se uno condivide certi valori dovrebbe riflettere anche su sessismo e razzismo o animalismo, ma sono questioni parallele. Nel mondo antispecista e intersezionalista c’è chi è convinto che siano collegati, ma non è così, o almeno non nel modo in cui pensano.

Sul punto 2, non condivido l’idea che lo stupro riproduca una logica sistemica (sebbene ne sia un effetto in molti casi) di prevaricazione, e la logica prevaricatrice è propria del fascismo come di qualsiasi sistema di potere: dunque perché caratterizzarla come fascista? È un uso strumentale. È anche un comportamento mafioso. Per me la descrizione precisa è il tribalismo e la copertura dei colpevoli dipende da questo, non dalla cultura dello stupro. Nessuno si metterebbe a parlare di lotta alla mafia e violenza di genere o di violenza di genere all’interno dei movimenti antimafia o di limiti dell’antimafia nei confronti della violenza di genere. Perché la mafia , la lotta alla mafia e la violenza di genere non c’entrano niente. E così il fascismo. Esiste la pedofilia, non c’è nessun motivo per cui un prete non possa essere pedofilo (quindi nessuno stupore particolare), e non per questo sarebbe meno prete o credente. La pedofilia non è un fatto attinente alla religiosità. La Chiesa come sistema di potere cerca di coprire la cosa, e questo certo è vero e ovvio che è un comportamento anticristiano, ma lo è indirettamente, non ha a che fare col cristianesimo. Allo stesso modo la questione di genere nella Resistenza o nei movimenti attuali non è un problema intrinseco a questi. Quando avremo una società più paritaria avremo anche dei movimenti più paritari. Ma ci avremo pure casapound più paritaria. Non vedo a che dovrebbe servire partire dall’antifascismo per avere rapporti uomo donna migliori.

@ tuco

se dei sedicenti compagni antifa facessero quello che dici io non mi metterei comunque a parlare di incompatibilità, perché è una cosa troppo ovvia e per me irrilevante, come è ovvio che se chiami infame una ragazza violentata che si rivolge alla polizia, l’antifascismo è l’ultima cosa di cui dovresti occuparti (ma neanche la direzione del traffico ti affiderei). Allo stesso modo per me che commento, l’ultima cosa a cui vado a pensare è l’antifascismo. E parlerei di stronzi, non di stronzi fascisti (non ho problemi con la f), proprio per i motivi detti. Per lo stesso motivo non ho condiviso l’articolo di Ruth Ben-Ghiat e l’idea che un monumento possa essere fascista. Se il problema del rapporto tra donne e uomini è costante nella storia umana, che senso ha parlarne all’interno della cornice resistenziale o dei collettivi? Fanno storia a sé? No, e allora non ha senso, come non c’è nessuna relazione tra aver fatto il partigiano e come tratti una donna. Non c’è contraddizione perché non c’è relazione, non perché ho più familiarità rispetto a un comportamento razzista incompatibile manifesto invece che per il maschilismo rimosso all’interno dei movimenti, che è una faccenda che non mi sfiora neanche di striscio.

Su «io condivido i valori dell’antifascismo ma non sono antifascista» ammetto di essermi fermato. Aspettandomi ulteriori frasi prive di senso, distinzioni tetracapillari scritte solo per fare melina e filare lana caprina, ho lasciato perdere.

«Di quello che tu dici essere meglio parlare ne parleranno altri» significa, semplicemente, «in tema rimaneteci voi», io parlo di quel che mi pare. Eh, no, non funziona così. Almeno, non qui.

Se avessimo voluto una discussione incentrata su di te, sui cazzi tuoi e le tue idiosincrasie, avremmo scritto un post di jackiebrownologia. È del tutto evidente che non ci interessava e continua a non interessarci.

Scrivi che ” […] lo stupro è un comportamento animale, e che esiste da molto più tempo del machismo […]”

Per quanto riguarda il machismo:

Se lo stupro é un atto di violenza di origine animale presente da prima dell’avvento del machismo, il machismo é cultura patriarcale di prevaricazione che quell’atto lo giustifica “celandosi per diffusione” in quanto é una cultura talmente radicata e presente da millenni in persone di tutti i generi da passare per “legge della natura” vera di per sé e data per scontata, ovvia, NATURALE.

Solo che oggi é sempre più chiaro quanto questa “legge naturale” é in realtà una costruzione umana, una cultura che é anche parte integrante della forma mentis fascista.

A questo proposito riporto quello che Umberto Eco indica ne “Il fascismo eterno” come uno dei tratti attorno ai quali può coagularsi una nebulosa fascista:

“12. Dal momento che sia la guerra permanente sia l’eroismo sono giochi difficili da giocare, l’Ur- Fascista trasferisce la sua volontà di potenza su questioni sessuali. È questa l’origine del machismo (che implica disdegno per le donne e una condanna intollerante per abitudini sessuali non conformiste, dalla castità all’omosessualità). Dal momento che anche il sesso è un gioco difficile da giocare, l’eroe Ur- Fascista gioca con armi, che sono il suo Ersatz fallico: i suoi giochi di guerra sono dovuti a una invidia penis permanente.”

Dunque là dove v’é la cultura di prevaricazione chiamata machismo c’é in qualche modo anche fascismo: magari non esplicitato coscientemente, magari ad uno stato pre-politico o magari ancorato a idee e posizioni “di sinistra”, ma sempre fascismo é.

Per quanto riguarda l’istinto animale:

Sia nella frase citata prima che quando ripeti “[…] certi comportamenti stanno nella natura umana, prima ancora che nella cultura machista e sessista, dal momento che lo stupro è un comportamento animale”, dipingi lo stupro come un atto istintivo-automatico la cui attuazione richiederebbe una forma di animalità tale da fare tabula rasa di qualsiasi pensiero ed empatia.

Ma perché vi sia un tale distacco si dovrebbe essere in presenza di un essere del tutto privo di qualità umane (anche solo temporaneamente): un vero e proprio antiumano a-culturale le cui azioni siano del tutto sconnesse da qualunque forma di empatia, intelletto e socialità, incapace di comprendere il male che sta facendo perché “puro istinto bestiale”; un qualcuno/qualcosa ancor più rapace e bestiale di un Dr.Jeckyll ma ancor più freddo e privo d’emozioni di un serial killer psicopatico.

Badiamo bene che qui non si parla di uno scatto, un raptus di durata infinitesimale in cui lo stupratore non fa in tempo a capire cosa si stia facendo (tipo fare un balzo quando spaventati), bensì di un atto che si sviluppa da un prima (il pensare allo stupro) ad un dopo (il giustificarsi dell’aver stuprato) e che richiede sia un certo tempo che una mente presente e sveglia.

No: se anche di raptus si trattasse, questi non potrebbe certo essere un agire meccanico e neutro il cui autore non é cosciente del significato così come la bocca di una pianta carnivora che si richiude sulla preda: sarebbe piuttosto simile ad un raptus di tipo omicida il cui autore é perfettamente conscio di fare del male.

Difatti quando osserviamo chi sono gli autori di stupri nella maggior parte dei casi non troviamo degli psicopatici privi d’ogni emozione bensì esseri umani che vivono tra le persone e con le persone. Persone che provano emozioni ed in diverse occasioni sanno essere empatici e che sanno che abusare di un’altra persona é sbagliato.

Dunque lo stupratore é un essere umano cosciente di fare del male, ma che agisce comunque. Questo può farlo solo perché immerso in una cultura che giustifica QUELLE pulsioni, per cui non vede troppi problemi a lasciarsi andare ai bassi istinti. Perché ciò “funzioni” si passa necessariamente per l’attribuzione della donna ad un ruolo subordinato all’uomo.

Dunque si, quando si parla di esseri umani machismo e sessismo sono intrinsecamente legati allo stupro.

Mi viene in mente l’immagine del padre-padrone ottocentesco che non solo educa i propri figli a cinghiate, ma é pure intimamente convinto che sia un modo d’agire NATURALE fatto per il loro bene e questo poiché é immerso in una realtà che gli dice che l’educazione passa dalla cinghia, la legge della natura e bla, bla, bla.

Penso che nel descrivere lo stupratore come un essere animalesco dai tratti inumani (ciò avviene solitamente a patto che lo stupratore sia già definibile come “altro”, ad esempio se é uno straniero, oppure quando sul corpo della vittima siano siano chiari e visibili i segni della violenza) vi sia al tempo stesso una forma di autogiustificazione maschile (dipingersi vittime di istinti animali innati) che una forma di allontanamento da sé fatta per non vedere che lo stupratore é un’essere umano come noi e che siamo tutti immersi nella sua stessa cultura.

(PS: pur sapendo che una delle fonti più accreditate sull’argomento é Theweleit, ahimè, ancor mi manca. Dovrei rimediare a breve però)

Io non guardo la TV ma mi capita spesso di captarne le miserie su twitter. Ieri sera Asia Argento, ospite di un programma di approfondimento, si è trovata, sola, a doversi difendere (!) dalle accuse (!) che in questi mesi ha dovuto sopportare da un branco di maschi (e purtroppo anche da diverse donne, una delle quali era presente in studio), per il fatto di aver denunciato il proprio stupro. A un certo punto il direttore di Libero, Senaldi, ha detto questa frase, un esempio tipico di mansplaining: “La donna normale non si identifica con Asia Argento. E’ mancato il processo di identificazione, per questo le donne non sono state solidali con lei”. Io non lo so se le donne si siano identificate o meno con Asia Argento, né mi permetterei mai di dire se e con chi si dovrebbero identificare le donne. Invece penso che sarebbe molto utile se *noi maschi* provassimo a identificarci per un momento con Asia Argento. Credo che ognuno di noi si sia trovato, almeno una volta nella vita, in ambiente lavorativo, a inghiottire i denti, a subire qualche sopruso senza poter reagire, perché sotto ricatto. Sono cose che segnano, che fanno male all’autostima. Siamo capaci di partire da qui per provare, almeno provare, a immaginare cosa significhi quando il sopruso riguarda la violazione del proprio corpo, dei propri sentimenti, della propria intimità? Che poi può capitare anche a noi maschi, eh, soprattutto in certi contesti, anche se non ne parliamo mai. Il passo successivo è capire cosa significhi quando tutto questo diventa strutturale e quindi “normale”, che è la condizione in cui le donne grossomodo si trovano a vivere quotidianamente, tra molestie e microricatti e via a salire. E poi rendersi conto che noi maschi, anche se non agiamo direttamente molestie, ricatti e stupri, ricaviamo comunque dei privilegi da un contesto così strutturato. E infine porsi il problema di quanti nostri comportamenti automatici siano condizionati dal privilegio in cui viviamo e contribuiscano a riprodurlo. Se nemmeno ci proviamo, se non siamo capaci di riconoscere queste forme di “microfascismo”, che senso ha il nostro antifascismo?

[…] Sull’uso politico della violenza sessuale da parte di neofascisti e leghisti il gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki aveva già scritto un testo molto importante, Storia di una foto (e di un video). Forza e limiti dell’antifascismo di fronte alla cultura de…. […]

[…] Non va dimenticato che quello nazionalista è un discorso essenzialmente maschile/patriarcale, dove le donne sono una proprietà della Patria e il loro ruolo principale è la riproduzione della stirpe. La violazione di questa funzione “sacra” rappresenta il grado massimo del deturpamento nemico nella simbologia revanscista. Di quest’uso politico dello stupro da parte del potere patriarcale ci siamo occupati qui. […]

Segnaliamo che il post è stato tradotto in inglese ed è pubblicato – prima parte e seconda parte – su libcom.org con il titolo The history of a photo – and a video. Anti-fascism’s strength and limits in facing rape culture.