«Non una di meno». È il grido che, nelle scorse settimane, ha chiamato alla più importante manifestazione femminista di questi anni. Si svolgerà a Roma nelle prossime ore. Appuntamento alle h.14 in Piazza della Repubblica.

È la cresta dell’onda mondiale che, dall’Argentina alla Polonia, va riempiendo strade e piazze, scuotendo governi e opinioni pubbliche. Lo stesso motto «Non una di meno» arriva dal Cono Sur, da quel «Ni una menos» rimbombato a Buenos Aires il 3 giugno scorso. Quel grido arriva a noi accompagnato dalla presentazione di una nuova Internazionale femminista.

A proposito della grande mobilitazione simultanea iniziata ieri – 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne – le compagne argentine scrivono:

«ci riuniremo ed organizzeremo in molteplici e differenti forme: assemblee popolari, radio aperte, escraches, lezioni pubbliche, interruzione delle attività nei luoghi di lavoro, interventi artistici e politici nello spazio urbano […] Confluiremo tutte assieme in una mobilitazione che connette Ciudad Juarez con Mosca, Guayaquil con Belfast, Buenos Aires con Seul e Roma.»

La piazza romana di oggi e l’assemblea di domani chiederanno con forza, tra le altre cose, la profonda revisione del Piano Nazionale Straordinario Antiviolenza, adottato un anno fa dal governo Renzi e giudicato da più parti limitato e ambiguo.

Ci siamo chiesti: come possiamo contribuire, a modo nostro e nei nostri spazi, a questa mobilitazione?

⁂

Nell’appello di Nonunadimeno si legge:

«il femminicidio è solo l’estrema conseguenza della cultura che lo alimenta e lo giustifica. È una fenomenologia strutturale che come tale va affrontata.»

Ciò è molto più vero di quanto possano comunicare tali parole, per quanto giuste.

Nel femminicidio, disgraziatamente, noi ci viviamo. Da troppo tempo.

Il femminicidio e il punto di vista del femminicida sono nella nostra cultura, annidati in profondità, tanto che non sappiamo più distinguerli dal resto.

Per fare un esempio, quante grandi canzoni descrivono innocentemente, svagatamente, addirittura orgogliosamente l’uccisione di una donna da parte di un uomo?

Quante canzoni adottano punto di vista e autogiustificazione del maschio assassino?

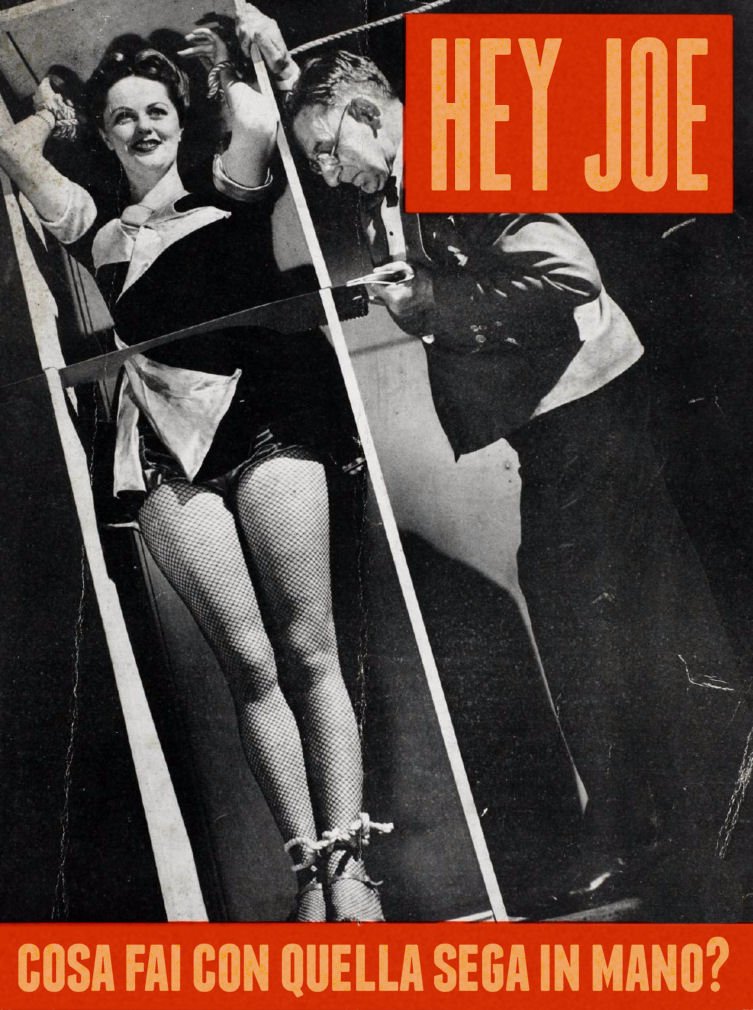

Da Via Broletto a Hey Joe, il femminicidio è orecchiabile, gradevole, fa battere il ritmo col piede, e noi empatizziamo con l’io narrante, specialmente nella versione di Willy DeVille tifiamo per Joe, il femminicida che scappa, che fugge verso il Messico, impunito, libero. Femminicidio è libertà.

«Sto andando verso Sud

giù, dove posso essere libero

Nessuno mi troverà

Nessun boia mi metterà intorno una corda

perché ho sparato alla mia donna…»

Un esempio persino più eclatante, una rappresentazione crudele del femminicidio a cui assistiamo sin da bambini e nessuno ci ha mai insegnato a mettere in discussione, è al centro del documentario Donne a metà di Mariano Tomatis. Ripeschiamo da un vecchio post la descrizione della scena:

«un maschio vestito di tutto punto – abbigliato per ostentare potere – lega una donna seminuda, la chiude in una cassa, la sevizia e la sega in due senza che la vittima metta mai in discussione il proprio ruolo e la sorte che deve subire. È la rappresentazione acritica di un femminicidio. È il supplizio della Dalia Nera, ma prima [di Donne a metà] ben pochi ci avevano fatto caso […] Che figata, una donna immobilizzata, infilzata da lame e segata in due! Applausi.»

–

Di Donne a metà la collega Michela Murgia ha scritto: «Guardatelo e diventerà irrilevante scoprire come si taglia una donna in due. Sarà più importante capire il perché.»

Per questo, proprio oggi, ne riparliamo, e lo consigliamo. Quello che noi maschi possiamo fare è curarci lo sguardo. Fare ogni giorno ginnastica oculare, per imparare a vedere il femminicidio, per metterlo a fuoco. Buona visione.

LINK

Lo speciale Donne a metà sul sito di Mariano Tomatis

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Non ho in questo momento sottomano il volume di Garin L’educazione in Europa 1400-1600 in cui riferisce il ‘principio pedagogico’ fatto proprio dal ‘beato’ domenicano Giovanni Dominici, ma la contrapposizione con gli umanisti Vittorino da Feltre e Guarino Guarini non potrebbe essere maggiore. Mentre questi educavano attraverso l’empatia e attività ludiche (il gruppo dei discenti e il maestro si dilettano anche in lunghe passeggiate all’aria aperta, ricorda Garin), san Dominici esortava, appunto, a battere i figli una volta al giorno perché se lo erano di certo meritato, probabile antenato del detto maschilista ricordato da Mariano nel documentario, in cui è la donna a ‘meritare’ le percosse. Che serva un nuovo umanesimo per insegnarci a vivere in pace e serenamente con le nostre emozioni, i nostri difetti, le nostre passioni, senza rivalerci su chi ci sta attorno?

Concordo. problema di fondo del rapporto uomo-donna, sta nel riconoscimento del proprio femminino da parte dell’uomo. La radice di ogni altra considerazione è tutta qui……

http://www.lintellettualeribelle.it/femminicidio-e-femminino/

Non è che brilli proprio per chiarezza, il pezzo linkato… Anche il collegamento col post qui sopra non è proprio diretto. Sì, in entrambi i post si parla di femminicidio, ma qui sopra non si parla del «femminino dell’uomo» né si associa tale femminino a «fragilità, dolcezza, delicatezza». Sono discorsi a forte rischio di stereotipizzazione di genere, e abbiamo sempre preferito non farli. Non li sapremmo nemmeno fare. Non maneggiamo nemmeno il gergo necessario a farli. Giusto per chiarire.

Ma non è un rischio racchiudere interi concetti intorno a termini (simboli) forti ma disperatamente volatili come “femminicidio”? Mi sembra un “single point of failure” per dirla con terminologia IT, un singolo termine si presta ad essere banalizzato, basta leggere tutti i parolai da Gramellini in avanti che l’hanno adottato per i loro giochetti di penna.

Il trucco della valletta tagliata a metà possiede sicuramente un retaggio maschilista (come ogni valletta in qualiasi ambito) ma da lì a vederci una connessione al femminicidio mi pare proprio una lettura forzata. Mah

Cioè una donna segata a pezzi non è un riferimento al femminicidio? E allora cosa lo è? Dopodiché su qualunque concetto/termine forte si può operare una banalizzazione e stereotipizzazione, certo. Ma non è che non funzionano perché li usa Gramellini, eh… C’è sempre una battaglia semantica da combattere. Da qui a negare che esistano tratti comuni ai casi di omicidio in cui un uomo uccide una donna ce ne passa.

Non a caso, come fa notare Mariano, è il trucco della *donna* segata in due da un uomo. Non è mai esistito il viceversa, e nemmeno l’uomo che sevizia e sega in due un altro uomo. Chi viene chiuso in quella cassa è sempre e solo una donna, dalle origini a oggi.

A proposito delle origini, Mariano fa notare anche la connotazione non solo antifemminile ma *antifemminista* del trucco.

Da come l’ho capita io “femminicidio” è l’omicidio di una donna strettamente legato a motivazioni discriminatorie.

Qui al massimo vedo del maschilismo, dubito che vi siano sotterranei occhiolini sul genere: “Cari mariti, non lo potete fare voi? Ah! Ve la ammazzo io (per finta)”. E se anche c’erano (negli anni in cui si guardavano quel genere di spettacoli) direi che ora quella lettura si è ampiamente persa.

Rinvangare una dinamica simile (ammesso ci fosse) può avere senso in una trattazione (fate attenzione all’acqua in cui nuotate, pensate che …) ma qual’è il suo potere comunicativo ora? A chi state parlando? Magari non ho capito una bega, ma questi esempi mi paiono declinati al presente.

In entrambe i casi si tratta di strategia semantica, se viviamo in una guerra semantica meglio non partire svantaggiati no?

Sono assolutamente convinto che si stia sviluppando una resistenza alle parole d’effetto di questo tipo. Almeno io l’ho sviluppata, e non credo di essere l’unico, ma non posso saperlo. Penso che il loro uso sia controproducente, penso che non comunichino cose tipo “leggi l’articolo sottostante, è importante” ma più sul genere “senti come urlo bene, senti il mio urlo” oppure “vuole ancora un po’ di salsa bbq sulla sua notizia del giorno?”. Cercate femminicidio su twitter per farvi un’idea.

Come al solito, tutto IMHO.

Prova a fare un esperimento mentale. Guardati da fuori.

Chiediti: «Come mai, quando mi hanno fatto notare che un trucco di magia che vedo da quand’ero piccolo è la scena ritualizzata dell’assassinio macabro di una donna da parte di un uomo, ho sentito il bisogno di intervenire e scrivere che non è così?»

A chi stiamo parlando? A me quel che mostra e dice Mariano nel documentario sembra molto chiaro.

Al tempo stesso, so perché questo documentario, a parte noi WM, è stato recensito solo da donne. A una donna, l’evidenza di quel che Donne a metà mostra e dice appare subito limpida, perché le è più facile immedesimarsi non con il mago che sega ma con la donna chiusa nella cassa. Ma non avviene automaticamente: anche una donna può aver bisogno che glielo si faccia notare. La differenza è che quando lo nota, non ha l’impulso di resistere alla rivelazione, ma la trova liberatoria.

Cogliendo alla perfezione l’aspetto “liberatorio” della rivelazione, la coppia di illusionisti Scott & Muriel ci ha costruito sopra un intero spettacolo. Quando li ho visti dal vivo (a Grugliasco il 3 luglio 2014) mi sono spellato le mani ad applaudirli.

Sul palco c’è una cassa pronta per accogliere il corpo di Muriel; lo si intuisce perché sul lato rivolto al pubblico c’è la silhouette di una donna.

L’intero spettacolo capovolge sistematicamente il cliché dell’ingenua valletta tra le mani di un illusionista che domina la scena: in ogni numero quest’ultimo dimostra di essere un imbecille, ed è sempre lei a guadagnarsi gli applausi, “risolvendo” le imbarazzanti situazioni in cui lui si caccia.

A un certo punto Scott scivola e cade nella cassa: invece di aiutarlo a uscire, Muriel lo immobilizza e decide che sarà lei a segarlo in due. Poi guarda la silhouette, e accorgendosi che non si adatta al corpo dell’uomo, stacca la parte del seno e la sposta in basso: il profilo diventa quello di un uomo con il “pacco” bene in vista. Il seguito è quello che ci si aspetta (l’uomo viene segato e poi ricomposto) ma la sottolineatura visiva (il seno che diventa il pene) è potentissima.

«Femminicidio» è un concetto tutto fuorché “volatile”. Indica l’atto di uccidere una donna compiuto da un uomo per ragioni direttamente legate alla disparità di genere.

Il femminicidio avviene perché quella donna è uscita dai “ranghi”, perché ha violato un immaginario diritto di “proprietà” dell’uomo, che agisce per riaffermare un possesso: “sarai mia o di nessun altro”, “così impari a non essere mia”, o anche solo: “la tua vita vale meno della mia”. Quasi sempre il maschio è marito, spasimante deluso o partner mollato che non si rassegna.

C’è una chiara tipologia di vittima, c’è una chiarissima e ripetitiva tipologia di carnefice, c’è una serie piuttosto limitata di modus operandi ricorrenti e moventi facilmente ricostruibili. C’è, criminologicamente parlando, un *pattern*.

Solo che, come diciamo nel post, noi maschi non siamo stati educati a isolare quel pattern dallo sfondo di tutta la nostra cultura, e quando ci viene additato istintivamente resistiamo.

I negazionisti del femminicidio sono al 99,9% maschi.

Il femminicidio è ovunque nella nostra cultura, è verissimo, e questo perché è stato addirittura una delle condizioni necessarie per il fondamento del sistema economico in cui viviamo. Il capitalismo è stato costruito sui corpi – anzi, sulle ceneri – di donne uccise in quanto donne, nel modo più atroce possibile, nelle pubbliche piazze di tutto l’Occidente. Con la caccia alle streghe – cioè il femminicidio di stato – furono perseguitate tutte coloro che non si adeguavano alla nuova idea di donna che accompagnò la nascita dell’epoca moderna, una donna il cui corpo era al servizio della riproduzione (contraccezione e aborto erano viste come pratiche “demoniache”), che non aveva diritto a una sua parola o a un suo sapere, o anche semplicemente di vivere da sola dei frutti del suo lavoro. Ed è ancora questa l’idea di donna contro cui combattiamo, la stessa da allora (anche se un po’ ammorbidita, forse…), ed è quella che ancora ci ammazza.

Approfitto quindi di questo post per raccomandare un libro molto noto ma secondo me poco letto, almeno in Italia: Calibano e la strega, di Silvia Federici. Qui una sua intervista: http://www.infoaut.org/index.php/blog/segnalazioni/item/9118-intervista-a-silvia-federici-sulla-caccia-alle-streghe

https://femicidiocasadonne.files.wordpress.com/2013/04/feminicidio_2014_web.pdf Indagine sui femicidi in Italia realizzata sui dati della stampa nazionale e locale anno 2013 A cura del Gruppo di lavoro sui Femicidi della “Casa delle donne per non subire violenza” di Bologna. (tabella 21 pag.28)

«[…]Il movente del femicidio è un elemento di criticità, nel senso che pur ritenendo che esso vada ricercato nella relazione di genere, nella asimmetria dei rapporti di potere esistente tra uomo e donna nella società, che si manifesta nei singoli rapporti nell’incapacità di costruire una relazione di riconoscimento, rispetto e paritaria, ci sembra utile rilevare il movente riportato dalla stampa per decostruire quello che è il senso comune rispetto alla violenza maschile contro le donne, che spesso, partendo dall’assunto che nelle relazioni di coppia ciò che accade è esclusivamente affare privato, fa sì che questi delitti siano poco indagati, o che si ricerchi in qualche disagio mentale o ambientale la loro motivazione.

Lo dimostra l’elevato numero di casi riportati in cui non è stato rintracciato un movente certo (29%), e l’utilizzo ancora diffuso, per quanto in calo rispetto agli anni precedenti, grazie alle tante campagne di sensibilizzazione ed educazione alla comunicazione di genere portate avanti dalle donne in questi anni, cui le stesse nostre indagini hanno fornito un contributo, di termini quali “raptus”, “disperazione” o “follia”, per fotografare la forma estrema di violenza contro le donne. […]»

http://www.wumingfoundation.com/giap/2016/11/nonunadimeno/#comment-29976 “Cioè una donna segata a pezzi non è un riferimento al femminicidio? E allora cosa lo è? Dopodiché su qualunque concetto/termine forte si può operare una banalizzazione e stereotipizzazione, certo. Ma non è che non funzionano perché li usa Gramellini, eh… C’è sempre una battaglia semantica da combattere. Da qui a negare che esistano tratti comuni ai casi di omicidio in cui un uomo uccide una donna ce ne passa.”

http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaP/POPPER_%20COME%20NACQUE%20IL%20CRITERIO%20.htm K. R. Popper, Congetture e confutazioni, trad. it. di G. Pancaldi, Il Mulino, Bologna, 1972, pagg. 63-66

«[…]i miei amici, ammiratori di Marx, Freud e Adler, erano colpiti da alcuni elementi comuni a queste teorie e soprattutto dal loro apparente potere esplicativo. Esse sembravano in grado di spiegare praticamente tutto ciò che accadeva nei campi cui si riferivano. Lo studio di una qualunque di esse sembrava avere l’effetto di una conversione o rivelazione intellettuale, che consentiva di levare gli occhi su una nuova verità, preclusa ai non iniziati. Una volta dischiusi in questo modo gli occhi, si scorgevano ovunque delle conferme: il mondo pullulava di verifiche […]. Qualunque cosa accadesse, la confermava sempre. La sua verità appariva perciò manifesta: e, quanto agli increduli, si trattava chiaramente di persone che non volevano vedere la verità manifesta, che si rifiutavano di vederla, o perché era contraria ai loro interessi di classe, o a causa delle loro repressioni tuttora “non-analizzate” e reclamanti ad alta voce un trattamento clinico.

[…] Un marxista non poteva aprire un giornale senza trovarvi in ogni pagina una testimonianza in grado di confermare la sua interpretazione della storia; non soltanto per le notizie, ma anche per la loro presentazione – rilevante i pregiudizi classisti del giornale – e soprattutto, naturalmente, per quello che non diceva.

Gli analisti freudiani sottolineavano che le loro teorie erano costantemente verificate dalle loro “osservazioni cliniche”.

Quanto ad Adler restai molto colpito da un’esperienza personale. […] gli riferii di un caso che non mi sembrava particolarmente adleriano, ma che egli non trovò difficoltà ad analizzare nei termini della sua teoria dei sentimenti di inferiorità, pur non avendo nemmeno visto il bambino. […] gli chiesi come poteva essere cosí sicuro. “A causa della mia esperienza di mille casi simili” egli rispose; al che non potei trattenermi dal commentare: “E con questo ultimo, suppongo, la sua esperienza vanta milleuno casi”.

[…] le sue precedenti osservazioni potevano essere state non molto piú valide di quest’ultima; che ciascuna era stata a sua volta interpretata alla luce della “esperienza precedente”, essendo contemporaneamente considerata come ulteriore conferma.

Conferma di che cosa, mi domandavo? Non certo piú che del fatto che un caso poteva essere interpretato alla luce della teoria.[…]»

http://www.wumingfoundation.com/giap/2016/03/luniverso-incantatorio-delle-narrazioni-veleni-e-antidoti-di-mariano-tomatis/ «[…]Da sempre poeti e cantastorie sono consapevoli del potere che hanno le parole di stimolare – in chi ascolta – sensazioni di compassione, vendetta, tenerezza, rabbia, confusione, terrore… A lungo l’indagine di queste possibilità è stata di carattere pratico: sono stati elaborati miti e leggende, scritti romanzi e composte canzoni. Solo negli ultimi due secoli psicologi e neuroscienziati hanno iniziato a studiare gli effetti del linguaggio in maniera più rigorosa e quantitativa. Le scoperte che sono state fatte sono estremamente affascinanti.

Si è scoperto che le parole possono modificare la percezione. […]

Si è scoperto che le parole possono modificare i ricordi. Nel 1975 Elizabeth Loftus fa vedere ad alcuni soggetti le fotografie di un incidente stradale. A metà di loro viene chiesto di stimare a quale velocità andassero le auto quando si sono “toccate”, all’altra metà quanto andassero veloci quando si sono “scontrate”. Tutti vedono lo stesso set di immagini, ma i due verbi hanno influenzato in modo diverso l’immaginazione: chi ha sentito la parola “toccate” stima una velocità più bassa rispetto a chi ha sentito la parola “scontrate”.

La cosa più subdola è che quelle parole sono nascoste in una domanda e quindi passano quasi inosservate a chi le ascolta.[…]»

Evviva!!! Finalmente una donna prende la parola ( Adrianaaaa) per raccontare il suo punto punto di vista sulle donne. E ancora oggi in un dibattito pubblico questo è un fortissimo ostacolo da superare, spesso le donne sono invitate a rilasciare la loro testimonianza solo quando sono ormai già vittime e spesso in un dibattito pubblico gli oratori sono quasi tutti uomini. Spesso in un’assemblea pubblica le donne non intervengono e non fanno sentire la loro voce e la discussione diventa un mero esercizio di stile maschile con tutti i suoi limiti congeniti. Tutti quei limiti che si riflettono in un problema di strategia politica “antagonista”. Spesso i cosiddetti movimenti antagonisti rispecchiano fedelmente dinamiche di potere maschiocentriche e anche in questi contesti, apparentemente evoluti, c’è un enorme problema di machismo. Spesso le manifestazioni a cui partecipo si trasformano in rappresentazioni di forza in cui un maschio primitivo dice ad un altro maschio primitivo “io ce l’ho più lungo”. Un triste meccanismo in cui molte donne sono state coinvolte e che è diventato anche un falso valore di una cultura femminile che si basa sullo scontro fisico, in un confronto impossibile e impari. Alle donne viene severamente vietato proporre strategie di lotta che non si basino su un confronto machista. Io ho un adoratissimo cane e tutti i miei cani sono stati maschi, ho sempre adottato cani maschi perchè sono ritenuti un problema, per via degli alti tassi di testosterone, mentre invece le femmine sarebbero più “gestibili”… più remissive. Tutti questi stereotipi e luoghi comuni sono radicati profondamente nella nostra cultura e la sottomissione culturale alle differenze di genere inizia da bambini. Per me è molto difficile parlare in pubblico e, qualche volta, mi sforzo a farlo solo perchè altrimenti il punto di vista di una donna non sarebbe mai rappresentato da una donna ma, per interposta persona, da un maschio “evoluto”. NO GRAZIE; SO PARLARE ANCH’IO!

Inoltre agli uomini, sin da bambini, viene insegnata una potentissima forma di cameratismo: efficiente, efficace scudo contro ogni forma di responsabilità individuale. Alle donne, invece, viene insegnato a tradirsi a vicenda, ad assumersi e pagare ogni sbaglio, ogni torto di lesa maestà maschile. Senza nessuna comprensione viene sferrata sempre una punizione violenta, il messaggio è: tu stai al tuo posto. Mentre agli uomini, come in una primordiale cultura, viene riconosciuta una attenuante per eccesso di virilità, che però deve rimanere un’esclusiva prerogativa “umana”. I cani vengono penalizzati per questa loro primordiale primitiva aggressività perchè, loro si, devono essere piegati al desiderio di controllo che gli impone questa cultura e quindi, quelli che non hanno la fortuna di essere amorevolmente “educati”, finiscono in canile ad espiare la loro “colpa”… nella più totale assenza di autocritica da parte degli uomini che questa cultura rappresentano e propagano.

Stati d’animo contraddittori, quelli che attraverso. Naturalmente felice per l’ottima riuscita della manifestazione di sabato, qualche punta di desolazione nel constatare, ogni volta, come la parola “femminicidio” sia entrata solo parzialmente nei discorsi comuni, e che soprattutto quel che a livello culturale contribuisce ad arrivarci venga negato. Quando si prova a dire che non solo l’ottimo lavoro di Mariano Tomatis fornisce un ulteriore tassello, ma che occorre ragionare su tutto l’immaginario (libri, canzoni, film) che in un certo senso assolve chi commette femminicidio (perché l’uomo è cacciatore, il delitto d’onore era faccenda comune fino a pochi anni fa, e in fondo le vittime quasi se la sono cercata), l’invito viene ritenuto non utile. Il femminicidio non è termine volatile, è termine espulso. Anche da molte donne. Eppure non è nato a caso, e fa riferimento a una realtà tutt’altro che cancellata. Perdonate se rilinko un lungo post del 2013, ma “negazionismo”, termine che suscitò lo sdegno dei negazionisti nominati, mi sembra in questo caso ancora la parola più giusta. A effetto, certo e volutamente http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/lipperatura/2013/05/27/il-fact-screwing-dei-negazionisti/

Mi piacerebbe proporre un paio di considerazioni di “epistemologia ruspante” – così, in amicizia, nel tentativo di ispessire l’argomento (al quale sono sensibile). Wu Ming consiglia esercizi di ginnastica percettiva per imparare a riconoscere il femminicidio, così annidato nella nostra cultura e nei nostri modi del fare da essere diventato indistinguibile dal resto. Come esempio, perfettamente esplicativo di tale suggerimento, allega il documentario sulle donne segate in due. Io però non posso fare a meno di chiedermi: una volta individuata la pratica che contiene in sé quel germe culturale, qual è il passo successivo? Tomatis dice altrove (secondo quanto scritto da Wu Ming 1): «troppi maghi procedono con il pilota automatico, abbandonandosi ad automatismi sociali, a consuetudini mai messe in discussione, e non riflettono mai su quali potentissimi simboli stiano maneggiando in maniera irresponsabile». Ma dov’è l’irresponsabilità? Nel continuare a fare il numero della donna dimezzata, nel non detournarlo per pervertirne il messaggio retrogrado o per esporlo al pubblico? Un mago che si esibisce con quel numero sta commettendo qualcosa di irresponsabile, da questo punto di vista? E se sì, esattamente, cosa? Mi spiego meglio: ho paura che questo discorso contenga una vera e propria fallacia riduzionistica, di seguito riassunta. Uno schema culturale (il sessismo maschilista, nello specifico) ben innestato nel nostro sistema operativo collettivo produce comportamenti e pratiche, molte delle quali non sono il problema in sé (cioè la violenza di genere in qualsiasi sua forma) ma una loro rappresentazione, più o meno stilizzata, più o meno traslata e metaforizzata. In quanto rappresentazione, tali pratiche (tipo Hey Joe)rimandano al problema, possono pure arrivare a significarlo, ma non lo sono. Il collegamento causativo è univoco, non va mica nei due sensi, e il che semplicemente vuol dire che eliminando il significante (Hey Joe, la donna dimezzata) non si eliminerà il problema alla radice (il femminicidio). Da Magritte in poi non possiamo più scambiare la cosa in sé e la sua rappresentazione sperando di passarla liscia, non possiamo cioè onestamente pensare che evitando di far giocare i ragazzini a Call of Duty eviteremo gli omicidi di massa nei campus americani, perché la freccia va nell’altro senso. E a ben pensarci è una fortuna che vada così, altrimenti ci ritroveremmo a bandire dal nostro immaginario e/o dal nostro armamentario erotico (per esempio) qualsiasi gioco consensuale metta in scena la sottomissione della donna, come spesso accade nel BDSM, perché finiremmo per dedurre che un uomo che vuole legare, imbavagliare o fare spanking a una donna – e parimenti una donna che acconsenta a farsi fare queste cose – hanno qualcosa di disfunzionale, almeno dal punto di vista in questione. E prenderemmo una cantonata clamorosa. A mio avviso lo scatto che crea una differenziazione di valore epistemologico avviene quando ci troviamo al cospetto di un’attività ludica, nel senso più ampio del termine. Ovvero quando ci inoltriamo in un territorio in cui le regole cambiano – come per magia. Il gioco è rappresentazione, è magia esso stesso: entrando all’interno del cerchio magico tracciato in terra noi acconsentiamo alla più grande assurdità di tutte, e cioè che quello che dentro quel circolo accade (e solo là, nota bene) non significa più davvero la stessa cosa che fuori. O meglio la significa sì e no al tempo stesso, ed è proprio tale ambiguità la potenza del gioco, come se noi di una figura potessimo vedere contemporaneamente figura e sfondo, il vaso e i profili dei due volti, in un equilibrio fragilissimo eppure stabile. Insomma, divertirsi nel vedere un film splatter non vuol dire divertirsi a segare la testa ai vicini di casa; eccitarsi nel legare una donna non vuol dire volerla ridurre al ruolo di schiava e neppure per una donna, il che la dice lunga, eccitarsi nell’essere legata o perfino fustigata vuol dire per forza essere maschilista, sottomessa davvero o quant’altro. In conclusione, ho il timore che rincorrere questo tipo di pratiche (e anche uno spettacolo di magia secondo me rientra a pieno titolo nell’insieme delle rappresentazioni e del gioco) sia un po’ come dedicarsi pedissequamente a eliminare lo sterco che il Cianciaroccio lascia dietro di sé nella speranza di eliminare lui. Con l’aggravante che perderemmo di vista una cosa secondo me fondamentale e rivelatoria, e cioè che la rappresentazione del disturbante, del malevolo e perfino dell’immorale (così come la loro interpretazione scenica o perfino videoludica) sono così godibili esattamente perché pubblico o giocatori sono in grado di comprenderne la valenza negativa. Altresì detto: io mi diverto a usare il lanciafiamme sui passanti in GTA proprio perché le mie infrastrutture etiche non me lo consentono nella vita reale. C’è la possibilità quindi che nel caso dei prestigiatori, per tornare alle parole di Tomatis, essi mettendo in scena il frustro trucco della donna dimezzata non stiano proprio «maneggiando potentissimi simboli in maniera irresponsabile». Tutt’al più li si potrebbe tacciare di non rendersi conto della remota provenienza di quegli elementi culturali, ovvero di non capire che hanno in mano lo sterco del mostro. Ma sul vero problema, cioè quale sia la provenienza del mostro stesso e non delle sue scorie, ancora nessuno ne sa realmente granchè.

Mi è già stato rivolto un commento simile, ma sempre da persone che non avevano visto il documentario nella sua interezza; da 9:36 in avanti, infatti, introduco così tre rappresentazioni molto interessanti di altrettanti femminicidi: “Il punto non è proibire la messa in scena del femminicidio. Forse, però, abbiamo bisogno di parole che offrano storie più raffinate.” I tre esempi che riporto (molto poco “irresponsabili”) sono già un abbozzo di risposta a quello che chiedi (“Qual è il passo successivo?”), dunque la tua domanda mi suona strana – se hai visto l’intero doc. Senza quella seconda parte il cortometraggio sarebbe stato monco. L’esempio che faccio qui è il quarto della serie.

“Troppi maghi procedono con il pilota automatico…” non è una citazione letterale ma una parafrasi (efficace) del mio pensiero proposta da WM; in ogni caso nelle quattro immagini “devianti” da me proposte ci sono altrettante storie alternative da contrapporre a quella dominante. Tutte e quattro sono accomunate da un senso di responsabilità e consapevolezza che mi sembra mancare in quelle citate nella prima parte del doc. Dove posso trovare altre storie “devianti”? A me questo interessa: disseppellirle dall’oblio della storia, portare all’attenzione del pubblico quelle contemporanee ancora poco conosciute (come Scott & Muriel), concepirne di nuove e originali (lavorando con i giovani prestigiatori).

(Premesso che anche a me sembra si stia commentando il documentario senza prima guardarlo,)

nel modo in cui Kuriyama imposta ed espone il problema trovo alcuni assunti fallaci e pericolosi. Forse il problema è dovuto all’approccio «ruspante», o forse no, in ogni caso provo a spiegare cosa non mi funziona.

1. Ritrovo qui il solito riflesso condizionato, quello che vedo scattare ogni volta che si fa critica dell’ideologia di un prodotto culturale: la disamina critica è vista tout court come censura, o almeno come sua anticamera. Volete «eliminare il significante», volete impedire di ascoltare Hey Joe, pensate che impedendo ai ragazzini di giocare al tal gioco si possa ecc.

Il paradosso che ho più volte riscontrato è che il vero effetto censorio – perché dissuasivo, scoglionante – ce l’ha precisamente questa reazione. Per non avere seccature e non essere additati come censori o se non altro come intellettuali del cazzo politically correct, si evita di dire che un prodotto culturale è una merda, ha contenuti razzisti e quant’altro. Il risultato è che, in apparenza, «va bene tutto».

Solo che *tutti* i movimenti di liberazione hanno condotto durissime lotte sull’immaginario. La denuncia delle rappresentazioni razziste e disumanizzanti dei neri americani è stata un passaggio fondamentale per il movimento abolizionista prima e per quello sui diritti civili dopo, fino al «potere nero», al Black Panther Party e oltre. Su scala globale, la denuncia delle rappresentazioni razziste/orientaliste dei popoli colonizzati è stata un momento-chiave della decolonizzazione.

Perché quei movimenti hanno combattuto sull’immaginario?

2. La risposta è semplice: perché l’immaginario non è una sfera separata dai rapporti sociali concreti. In particolare, non è solo uno spazio dove ci si «sfoga», dove la rappresentazione esorcizza «la cosa vera». «La freccia va in un solo senso», scrive Kuriyama, ma non è vero, l’immaginario (come il linguaggio) è anche performativo, cioè produce effetti. Esistono immagini che disumanizzano, che rafforzano diversità e disuguaglianze, creano capri espiatori, incitano all’odio, desensibilizzano nei confronti dell’ingiustizia e ostacolano l’empatia tra le persone.

Questo aspetto dell’immaginario è abbastanza chiaro a tutti quando si parla di razzismo e di antisemitismo: un gioco che consistesse nel «linciare un negro di merda» o nel «mandare i giudei nelle camere a gas» non verrebbe percepito come innocente sfogatoio, né tantomeno come esorcismo. In primis, non verrebbe percepito come tale dai suoi ideatori nazisti, che invece ne avrebbero ben presente lo scopo propagandistico e performativo. Col cavolo che «la freccia va in un solo senso».

3. Ma se, come detto poc’anzi, la rappresentazione acritica di un crimine razziale sappiamo coglierla, non altrettanto accade con la rappresentazione acritica di un crimine sessuale. Quando dalla razza passiamo al genere, e dalla denuncia del razzismo passiamo a quella del sessismo, scattano i soliti meccanismi: si nega, si svicola, si ridimensiona.

Non c’è solo il femminicidio, e molte rappresentazioni non si limitano a essere acritiche (che già è grave): sono proprio apologetiche. Un sacco di canzoni rock o hip-hop inneggiano allo stupro, perché in fondo quando una donna dice no è sì, perché il maschio è conquistatore, ecc. Il problema è che se lo fai notare ti danno del moralista e del censore. Appunto, siamo talmente disabituati alla critica dell’ideologia dei prodotti culturali, che la si scambia per lesione della libertà di parola.

E qui arrivo all’ultimo punto-chiave dell’intera questione.

4. Perché occuparsi del numero della donna segata in due, se a differenza di Mariano non si opera nel mondo della magia e non si è direttamente interessati a rinnovarne le narrazioni?

Perché, una volta sottoposto a disamina critica (la disamina che ci permette di vederci da fuori mentre lo guardiamo), quel numero ci racconta in modo icastico ed efficace qualcosa di fondamentale sul femminicidio: la sua plurimillenaria “invisibilizzazione”. A sua volta, tale invisibilizzazione ci dice qualcosa di importante sui rapporti sociali. Perché in fondo è la stessa invisibilizzazione che da sempre impedisce di considerare lavoro il lavoro domestico. Di una donna che manda avanti la casa (intesa come household, aggregato domestico, la casa più le relazioni tra le persone che ci vivono), si dice che “non lavora”.

La questione di genere è di gran lunga quella che, quando sollevata, suscita più resistenze. Perché certe cose abbiamo scelto molto tempo fa di non vederle.

Non a caso Donne a metà, una volta visto, è accettato quasi come ovvio dalla stragrande maggioranza delle spettatrici, mentre suscita resistenze in molti spettatori (che spesso lo commentano senza nemmeno guardarlo). Se il problema fosse davvero soltanto «la remota provenienza di quegli elementi culturali», non ci sarebbero resistenze di sorta, anzi, vedremmo il documentario con sollievo: il problema sarebbe solo l’origine sessista del numero, nonché la forza d’inerzia che ha portato fino a noi quella scenetta, per fortuna ormai svuotata del suo senso. E invece non c’è proprio nulla di remoto, il sessismo è tutt’altro che superato, e la matrice polemicamente anti-suffragette di quel numero di magia è la stessa delle violente tirate antifemministe che oggi impestano i social media.

Kuriyama, il fatto che la rappresentazione sia “più o meno stilizzata, più o meno traslata e metaforizzata” non ne sminuisce il potere.

Siamo animali simbolici; temo dunque che il peso e la portata della rappresentazione siano perfino superiori all’atto concreto. La domanda qui è che tipo di immaginario intendiamo costruire, perché la cultura viene prima di qualsiasi realtà, prima addirittura di qualsiasi *percezione* della realtà. Ecco perché l’immaginario ha il potere di rendere invisibile il femminicidio del mago sul palco.

Se dopo Magritte non possiamo più permetterci di confondere realtà e rappresentazione, come dici, dopo Baudrillard non possiamo più far finta che l’immagine non sopravanzi ormai la realtà. La rappresentazione sempre più perfetta (iperreale) finisce per sostituirsi al reale, divenire più reale del reale. Se dopo aver usato il lanciafiamme in un videogioco tu passassi alla pratica per strada, rimarresti probabilmente deluso. Perché è l’immaginario che ti aspetti, è l’immaginario che ti guida.

Dunque se parliamo di rappresentazioni oscene e perturbanti, ne esistono di etiche e di meno etiche. Angela Carter faceva una bella distinzione riguardo alla pornografia, riflessione che può essere estesa a qualsiasi ambito: pur essendo oscena, la pornografia (dice la Carter) è fondamentalmente reazionaria. Riduce la sessualità all’incontro di mucose, ai ruoli stereotipati del sesso maschile che conquista e il sesso femminile che riceve passivo, e pur con tutte le variazioni del caso riduce l’erotismo alla volgare bidimensionalità dei disegnacci sulle pareti dei bagni. Non prende cioè in considerazione la complessità: il modo in cui facciamo l’amore è condizionato dal nostro contesto economico (se viviamo in paesi freddi e non possiamo permetterci il riscaldamento, dovremo rinunciare alle raffinatezze della nudità), sociale (se abbiamo figli vedremo limitata l’intimità), culturale e via dicendo. Esiste però anche una pornografia che la Carter chiama “rivoluzionaria”, e in cui la complessità è affrontata e accolta, perfino a discapito del titillamento del lettore.

L’osceno può essere un mezzo straordinariamente sovversivo, ma portarlo in scena, operarne il disvelamento, è un atto delicato.

Come dice Mariano, il problema non è mostrare la donna a metà: è irresponsabile il mago che non si chiede cosa stia raccontando la sua sega. E’ irresponsabile un musicista che si appoggia alla tradizione delle murder ballad senza un lavoro di studio ed elaborazione. E’ irresponsabile un regista teatrale che mette in scena una tragedia greca senza ragionare sulla sua origine di spettacolo persecutorio, ecc.

Questo è quanto si dovrebbe richiedere perlomeno ai professionisti dello storytelling. Ma in verità l’immaginario è una storia che raccontiamo tutti, in ogni momento, a noi stessi; se desideriamo cambiare linguaggio, e dunque pensiero, il metodo più efficace è forse partire proprio dal simbolo, elaborare cioè una mitologia più adeguata ai nostri professati ideali di parità.

Kuriyama, scusa, cosa ti fa pensare che un gioco sessuale che riproduce la sottomissione di una donna sia eccitante per lei?!!! Io per esempio non trovo per nulla eccitante o gratificante sparare sui passanti con un lanciafiamme seppure in un gioco di pura finzione. Sono proprio il tipo di rappresentazioni che non trovo affatto stimolanti e che, come donna, percepisco perfino, inconsciamente, come pericolose e si, forse, anche sintomo di una personalità ” disfunzionale” (nel tuo caso specifico). Come donna, mi pongo il problema di come mi si raffigura e, guarda caso, questo non prescinde MAI da una gerarchizzazione dei rapporti. Mi spieghi perchè l’immaginario sessuale si dovrebbe costruire su rappresentazioni di sottomissione e di dominazione???? Proprio mi sfugge…E come mai l’immaginario sessuale dovrebbe necessariamente essere condito dalla violenza? Mi spieghi come mai alla tua età ti diverti a sparare, virtualmente, con un lanciafiamme? E mi spieghi, se puoi (se riesci), perchè non sei in grado di sottrarti alla riduzionistica dialettica (questa si, davvero) di rapporti umani incardinati su dimostrazioni di forza o di potere? Credo che gli effetti collaterali del sessismo siano evidenti nel tipo di argomenti che hai usato: tu neppure ti sei posto, con un esercizio di “ginnastica percettiva”, dalla parte delle donne. Quindi il collegamento fra un certo tipo di rappresentazione e i suoi effetti nefasti, a me, sembra DIRETTO soprattutto se ragioniamo su vasta scala.

Io non ho bisogno di pormi dalla parte delle donne perché sono una donna. In quanto anarchica e libertaria la questione della diseguaglianza di genere è per me fondamentale, vissuta e sofferta, questo te lo posso assicurare. In più (sei seduta?) ho questo terribile difetto, pensa: mi piace il BDSM e tutto ciò che è kinky e queer, adoro essere legata e imbavagliata (la ball gag con i buchi è quella che preferisco e consiglio, elimina ogni pericolo di soffocamento) e spesso chiedo – no, imploro – ai miei amanti di essere schiaffeggiata sul culo, ma forte, eh?, tanto che alla fine ho il culo rosso e le lacrime agli occhi. Per me è estasi. E sta’ tranquilla: non sono una donna sottomessa, ho mandato affanculo mio marito da quel dì e ogni altro uomo (ma pure donna, eventualmente) che non capisca al volo che una meravigliosa sessione di spanking a letto non autorizzano né legittimano neppure un buffetto. In più, e forse per lo stesso motivo, adoro ammazzare la gente – anche innocenti – con la playstation. Però, guarda che cosa strana, sono una delle persone meno violente e rabbiose che abbia mai conosciuto, credo che la violenza, come diceva Hari Seldon, sia l’ultimo rifugio (“anzi, a volte addirittura il primo”) degli inetti. Quindi per te devo essere una specie di mostro impossibile, una chimera depravata. Nell’ingenuità delle attribuzioni da te dedotte c’è a mio avviso inscritto il paradigma della fallacia che volevo mostrare: non possiamo essere dedotti – in quanto individui – da ciò che facciamo quando entriamo nel cerchio magico. Perché esso è magico, e funziona secondo altre regole, ed è bellissimo che sia così. Il nostro lavoro di indagine dell’immaginario (come ce lo suggeriscono WM e Tomatis) è giustissimo fintanto che non lo presidiamo e ci limitiamo a osservarlo con occhio antropologico, lasciandolo libero, perché la libertà che concedi è quella che ti tornerà indietro. Il problema è che questo discorso contrasta con le impalcature mentali che ci siamo costruiti, per cui se una donna è femminista ed emancipata allora il porno le può piacere solo se è “vanilla”, altrimenti deve essere considerata disfunzionale, come tu hai molto palesemente insinuato nei miei confronti. Purtroppo non funziona così: la realtà è sempre più grande dei nostri frame mentali, e soprattutto dei nostri desideri. E per quanto vorremmo che il rock fosse stato inventato da Elvis, la verità è che quella musica l’ha suonata per prima Sister Rosetta Tharpe: donna, neGra, bisessuale.

Secondo me il BDSM è entrato in questa discussione senza alcun reale collegamento con ciò di cui stiamo parlando. Per questo nella mia risposta a Kuriyama avevo scelto di non parlarne, e ho sperato che il riferimento non ci distogliesse dal tema proposto.

Infatti il BDSM è un gioco di ruolo erotico (o meglio, un florilegio di giochi di ruolo erotici), esiste a ruoli-generi inversi (classicissimo il rapporto schiavo-dominatrice), e no, non c’entra granché con l’invisibilizzazione del femminicidio, né con la fossilizzazione e l’indiscutibilità dei ruoli assegnati ai generi che Mariano denuncia nel suo documentario, e nemmeno coi prodotti culturali creati e fruiti col pilota automatico ai quali facevo riferimento.

Chi pratica il BDSM è spesso molto consapevole (deve esserlo, per non esserne travolt*!) del gioco a cui sta giocando, ne segue, gestisce e innova le regole con acribia da azzeccagarbugli.

Nel 1997 partecipai a Londra a un corteo per la legalizzazione del BDSM, fu divertentissimo, un corteo neogoth/anarco/femminista, ne scrissi un reportage per un mensile che esisteva all’epoca, Blue.

Io nell’animo sono un villico, le mie fantasie erotiche sono da fienile o da libro di Piero Chiara, quindi il BDSM non mi accende nulla, ma proprio nulla. Ma che cento fiori sboccino!

Solo che qui non stiamo parlando di quel fiore. Stiamo parlando di femminicidio. Anzi il mero accostamento, nella stessa discussione, tra il femminicidio e un gioco erotico diventa (involontariamente) sminuitorio nei confronti del primo e criminalizzante nei confronti del secondo.

ieri ho rivisto il video di Mariano Tomatis e mi è venuto in mente un recente episodio piccolo e personale: per un matrimonio, qualcuno aveva chiesto a me ed altri di fare qualche foto che avesse come tema il circo, per far loro un libro-sorpresa regalo. Con un piccolo gruppo di amici abbiamo quindi pensato di far rivivere personaggi “classici”, il tuffatore nel secchio, la camminatrice sul filo, io e una ragazza abbiamo pensato al lanciatore di coltelli. “naturalmente” io mi sono dotato di baffoni e gilet e mi sono messo in posa coi coltelli (che per un qualche strano effetto del filtro photoshop usato per anticare sembrano una padella…vabbe :P), lei si è bendata e appoggiata alla ruota, questa è tutta la foto. Mi sono reso conto dopo, nel senso di ieri, di quanti simboli non vediamo, non vogliamo vedere etc

A me i tuoi gusti sessuali proprio non interessano e non trovo che, nel tuo caso particolare, esprimano una qualunque forma di emancipazione. Ti sei narcisisticamente al centro dell’attenzione e, addirittura, come strumento di misurazione della realtà e cioè: se io sono così e riesco ad operare lucidissime distinzioni che mi impediscono di scadere in equazioni matematiche dal prevedibile risultato allora, forse, molti altri saranno così. Qui, appunto, si parlava di femminicidio. Essendo questo un ragionamento politico, prendiamo in considerazione macro e non micro- realtà. Se l’obbiettivo era fare la prima della classe ( guarda come sono brava, guarda come sono intelligente, guarda come sono emancipata) magari ci sei riuscita. Tu accennando ad alcuni giochi erotici, ti sei riferita non casualmente a rapporti di dominazione e sottomissione e qui si parlava di un immaginario che viene trasmesso quotidianamente in pillole e con dosaggi massicci a chiunque, soprattutto a chi non ha gli strumenti per decostruire quell’immaginario. Il femminicidio rappresenta il vertice di una cultura che si alimenta e costruisce, ogni giorno, di immagini e messaggi che propongono la donna come oggetto ( la puoi perfino segare in due! Tanto non si fa male! al massimo muore! Ma conta meno di un cazzo! Sono io, signore e padrone, che decido della sua vita) e tra questo bombardamento e l’uccisione delle donne, evidentemente, esiste una relazione. Neanche troppo sotterranea. Prima di arrivare al femminicidio però sono tanti altri i tasselli che compongono il puzzle, un’infinità. Per quanto riguarda la violenza, il fatto che tu la eserciti, virtualmente, e che poi invece la rifiuti come sistema di pensiero non significa che valga anche per gli altri. Sempre per quello che dicevo prima. Molto verosimilmente, essere sottoposti ad un brainwashing a base di violenza quotidiana può alimentare una certa violenza, non ti sembra?E sempre per quanto riguarda la violenza, non penso che sia l’ultimo rifugio degli inetti, se non è violenza domestica o intima o rivolta contro “innocenti” o contro chi non può difendersi. Non mi è affatto inconcepibile se rivolta contro un oppressore o un prepotente, chiunque esso sia e tutt’altro che virtuale. Comunque no, non ti considero un “mostro impossibile” ma, magari, ti piacerebbe.

Se abbiamo finito con questa divagazione sul sadomasochismo, tornerei al focus originario del thread.

Un chiarimento preliminare: ovvio che ho visto il documentario per intero, dura meno quello che il tempo impiegato per scrivere il mio intervento, ma data la differenza di vedute ci sta che io sia rimasta intrappolata in questo fraintendimento.

Punto 1: sinceramente mi sembra un po’ difficile non leggere nell’articolo un’anticamera di censura: il numero di magia viene spiegato come messinscena metaforica del barbaro omicidio di una donna per mano di un uomo, e diventa il vettore camuffato di uno specifico messaggio politico retrogrado e violento. Roba da infezione memetica, quasi. Mecojoni, direbbe Enzo Castellari.

Punto 2: questo è il concept core di tutto il tema, enorme, complesso e interessantissimo: quali sono le tattiche di guerriglia simbolica da adottare? Come si sta in battaglia, quando il campo di battaglia è l’immaginario? Io sono assolutamente d’accordo – da sempre – con Pessoa: «tutto è simbolo», ma sono molto scettica riguardo al tipo di relazione che possa esistere tra linguaggio (o attività simbolica in genere) e comportamento sociale, credo che tale relazione esista ma sia più complessa di una lineare retro-causazione. Purgare il linguaggio serve a qualcosa? Scrivere obbrobri grafici come car* lettor* o car* compagn* o adottare termini altrettanto obbrobriosi come “sindaca” davvero produce l’effetto che desidereremmo, o è qualcosa che va più nella direzione di uno stucchevole imbellettamento della lingua, un imbiancamento di sepolcri che non cambia nulla alla radice? Un desiderio, appunto, come chi spera che smettendo tutti di mangiare carne si diventerà tutti più buoni. Provate a spiegare a un alieno che venga a trovarci la storia del modo in cui sono stati chiamati gli afroamericani. L’asticella del politically correct (altro obbrobrio) è sempre salita: da negro (sintetizzo) a persona di colore, afro e quant’altro, ma non ha significato altro che l’aumentare del nostro imbarazzo nel gestire la questione vera e propria: ecco perché questa necessità di rivalsa *sul piano del simbolico*: perché su altri piani la questione in realtà sfuggiva di mano. E continua a farlo, basta guardare le statistiche attuali USA sul numero di gente di colore dietro le sbarre o falciata per strada dai poliziotti. E così ci riallacciamo alla citazione dei movimenti a favore dei diritti della polazione nera, fatta proprio da WM1. Per me lo stato attuale, l’emergenza razzista statunitense (ma anche globale) per esempio, potrebbe benissimo essere la conferma che questa presenza presidiante nell’immaginario non fa altro che nascondere il problema vero, che continua a suppurare sotto il pelo della superficie linguistica (che poi è la “prima facie”, il livello più immediatamente evidente di qualsiasi cosa). Ovviamente mi si può rispondere che il problema razziale in America non è più quello di sessanta anni fa, che Rosa Parks oggi l’autobus lo può prendere e che c’è stato pure (pensa!) un presidente nero. Ma a me viene il sospetto che queste siano argomentazioni che fa chi se le può permettere, non chi vive in un ghetto di Columbus, Ohio.

Punto 3. «Un gioco che consistesse nel “linciare un negro di merda” o nel “mandare i giudei nelle camere a gas” non verrebbe percepito come innocente sfogatoio». Ecco, qui sono ancora meno d’accordo. Si vede che non conoscete “Cards against humanity”. O non avete presente il finale di Ghost World, meraviglioso film di Terry Zwigoff in cui la protagonista resta presa nell’ottusa trappola della letteralità imbastita dalla sua scuola, proprio perché certe immagini ormai non sono più accettabili. Solo a me è capitato di notare che i più grandi barzellettari sui neri o sugli ebrei, tra i miei amici, sono proprio neri o ebrei? O che in contesti dove ci si conosce bene (e si è tutti belle anime della sinistra progressista come la sottoscritta, beninteso) battute sessiste o razziste o scandalosamente ciniche vengono fatte in tutta tranquillità? Perché mai sono lecite in questi contesti? Perché là, conoscendosi tutti, il linguaggio smette di essere investito dell’opprimente ruolo di identificarci politicamente, schiacciandoci sul piatto livello del primo livello testuale. Il punto saliente qui è che per capire se qualcuno è razzista davvero tocca indagare il contesto e lasciar perdere la lingua. Le persone tocca conoscerle. Però è una cosa complicata. Eh, già. È proprio qui il dilemma. Scegliere la via facile o quella complessa. Per me la verità è estremamente difficile da maneggiare, ma è questa: è davvero complicato capire se qualcuno è realmente sessista, perché devi vedere dentro di lui (sarà mica per questo, vai a sapere, che un fottio di donne si ritrovano a letto con lo sconosciuto? Perché sulla carta era tutto un tipino ammodo niente battute sessiste, ma poi… eh!). Se non c’hai voglia o tempo, o se la cosa ti crea problemi perché in verità sei tu quello che non vuol essere guardato dentro, non c’è problema, ti basta galleggiare sulla superficie del bon ton linguistico. Tanto «tutti galleggiano, in questa città».

In conclusione, voglio cercare di allontanare il fraintendimento iniziale. Ho apprezzato il documentario di Tomatis e ho trovato interessanti e stimolanti le argomentazioni di WM anche nella misura in cui mi ispiravano a muovere le mie obiezioni. Era chiarissimo il senso del finale, nel documentario, ovvero le proposte di cambiare il numero di magia per smascherarne il messaggio occultato. Ma quello, al massimo, è solo metà del lavoro da fare. L’altra metà consiste nel rendersi autonomi rispetto all’acquisizione di capacità critiche, in modo che non serva più nessun autore che ci spieghi – bontà sua – che certi prodotti nascondono pericolosi virus ideologici e invece altri sono stati culturalmente sanificati. Come molti di noi hanno sempre fatto, finalmente vagheremo sereni nei territori felicemente “uncharted” delle produzioni culturali più scorrette, discutibili e meno rispettabili (porno, sci-fi, horror, splatter, per esempio, e tutte le fantastiche combinazioni possibili tra loro), e ofni volta che vedremo un film – poniamo – contenente un germe ideologico violento diremo: «to’, guarda, un germe ideologico violento». E con tale semplice atto di riconoscimento quel film lo avremmo disinfettato noi, da soli, senza relegarlo nella straripante soffitta del rimosso e senza privarci del suo importante valore destabilizzante.

È un bel commento, Kuriyama, ma non tocca il vero malinteso di fondo, anzi, lo perpetua.

Innanzitutto, mi sembra che tu stia polemizzando non con noi ma con altri, che tu stia contestando una postura – quella “politically correct” – che tra l’altro è più mitica che reale, è un nemico-fantasma costruito dalla propaganda di destra gonfiando stereotipi. In ogni caso, qui nessuno ha adottato tale postura. Nessuno stava parlando di imbellettamenti terminologici, né ha descritto la battaglia sull’immaginario come esaustiva o sostitutiva. Semplicemente, si è contestata la tua idea puramente “mimetica” dell’immaginario e l’idea che dal reale alla rappresentazione sia sempre e solo un viaggio di sola andata.

È questo il problema epistemologico e filosofico: vedere l’immaginario – tutto l’immaginario – come “sfogatoio”. Per questo dico che hai inserito il BDSM a sproposito.

Esistono, sì, dinamiche e interazioni che permettono a un soggetto di incanalare e sfogare in un contesto ludico o ritualizzato certe pulsioni, che grazie a questo non si riversano nella sua vita di ogni giorno. Ma potresti dire lo stesso per le adunate naziste a Norimberga? Potresti dire lo stesso per le cerimonie analizzate da George L. Mosse ne La nazionalizzazione delle masse o ne Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti? Potresti dire lo stesso per un raduno del KKK?

No, non potresti. Si tratta certamente di contesti ritualizzati. Essendo pagliacciate in costume, sono anche contesti “ludici” (i Klansmen sono in fondo dei cosplayer, fa notare Wyatt Cenac). E si può anche parlare, in senso lato, di giochi erotici di massa, dato che c’è una libido che si taglia col coltello, e vi sono testimonianze di giovani maschi che avevano polluzioni ascoltando il Fuehrer. Ed è vero, sul momento c’è una catarsi. Ma quella gente non torna a casa “resa innocua”. A furia di convincersi a vicenda che gli ebrei erano razza inferiore, si è arrivati a sterminarli a milioni. Perché in contesti simili il razzismo non viene affatto “sfogato”: viene fomentato. La freccia non viaggia affatto in una sola direzione: viene intinta nel veleno, e torna al reale.

Dirò di più: è proprio la metafora della freccia a essere sbagliata: la rappresentazione non si stacca mai davvero dal reale. Non è una sfera separata. Non è un “riflesso”. Non è un “calco” del reale.

Ecco, quello che contesto – e contestiamo – è che l’immaginario funzioni tutto a valvole di sfogo e si esaurisca in quella dinamica “giocosa” ed esorcizzante che hai in mente tu. Come se la cultura e l’esperienza umana fossero tutte esemplificabili a colpi di videogame e giochi consensuali. «Immaginario» è molto di più. L’ideologia dominante è immaginario. La propaganda è immaginario. L’incitazione all’odio razziale è immaginario. I prodotti culturali hanno un’impronta ideologica, non sono “innocenti”. Nulla lo è.

Il resto più tardi, ora devo andare.

Riprendo il filo e riparto dalle tue considerazioni su afroamericani e razzismo, con la stessa premessa di ieri: il «politically correct» è, nove volte su dieci in cui viene citato polemicamente, un nemico immaginario, un cliché costruito e metodicamente rafforzato da opinion-maker reazionari negli ultimi trent’anni, una roba che somiglia molto al nostrano «buonismo», sempre tirato in ballo per giustificare le peggiori rivendicazioni razziste e incitazioni all’odio. «Politically correct» e «buonismo» fanno parte dell’insieme dove si trova anche «radical-chic». Sono il più delle volte spettri di avversari inesistenti, uomini di paglia gettati arbitrariamente nel discorso per poterli distruggere e fingere così di aver distrutto l’interlocutore.

Ergo, è chiaro che quando imputi la condizione che tuttora soffrono gli afroamericani alle loro battaglie contro il linguaggio razzista, al «politically correct» e alle preoccupazioni terminologiche, a me si drizzano le antenne, perché è l’argomento classico della destra americana, di Fox News, dei Gingrich, delle Ann Coulter, degli Yannopoulos, dei suprematisti bianchi soprannominati «alt-right». Si riassume, molto semplicemente, con: «Ci avete rotto i coglioni, e adesso ne pagate le conseguenze». È la stessa strategia discorsiva che si usa contro i movimenti femministi, contro la comunità LGBTQ. «Potevate avere meno pretese». In fondo, trasposto dal piano collettivo a quello singolare, è il «te la sei cercata, con quella scollatura!» con cui si colpevolizza la vittima di stupro.

Ma rimanendo alle lotte degli afroamericani, perché non sta in piedi la tua ricostruzione? Perché parte da un singolo aspetto, per giunta un epifenomeno (le vicende della parola “negro”), e lì rimane, senza alcun allargamento di prospettiva, senza alcuna profondità storica. Perché si dà il caso che le lotte degli afroamericani siano state molto, molto, molto più ricche di come le descrivi, molto più radicali, e molto più concrete. Hanno rivendicato giustizia sociale, spazi fisici, diritto di voto, parità salariale, diverse composizioni delle giurie che giudicavano imputati afroamericani, diritto all’autorganizzazione e financo all’autodifesa armata. E, *senza alcuna soluzione di continuità*, hanno combattuto nella cultura, per un nuovo immaginario. Tutto questo va tenuto insieme.

Perché i due piani, lo ribadisco, *vanno insieme*. L’immaginario non è un mero “teatrino” dove si replicano “per finta” i conflitti reali. L’immaginario non è solo il film che piace vedere a me, singolo consumatore. Non è solo il videogame che piace giocare a me. L’immaginario non è «me, me, me», gimme, gimme. Quando parliamo di immaginario parliamo anche dell’educazione ricevuta in famiglia e a scuola, della titolazione e del framing delle notizie, dei capri espiatori che una società identifica per non affrontare i propri problemi, delle narrazioni competitive ed escludenti del “mors tua vita mea” che la cultura continua a riprodurre, alimentare, esasperare.

[Un inciso: chi ha figli piccoli si è accorto dell’effetto che hanno avuto i reality prima e i talent poi su come giocano i bambini: spesso formano giurie che devono eliminare dal gioco l’antipatico, lo svantaggiato, il meno bravo. Giocano a fare le spie, i giudici e i boia.

È *questa* la vera impronta ideologica di quei prodotti culturali, sempre implicita e data per scontata. Non sono i “contenuti”. I contenuti sono la superficie. È la struttura narrativa di base che va analizzata e messa in questione, per come assegna i ruoli, per come suggerisce di risolvere i problemi.

Nel recensire su Slate un libro sui videogame probabilmente fallato (almeno così sembra da come ne parla lei), e nel ribadire che non c’è prova che i videogame violenti inneschino comportamenti violenti, Laura Miller esprime comunque alcuni dubbi e pone alcune questioni basilari che la comunità dei gamer si rifiuta da sempre di affrontare, preferendo scagliarsi contro qualunque analisi anche moderatamente critica e accusando chiunque di essere un “bacchettone” o peggio. Eccone una:

«Even gamers who don’t resort to physical violence may still be affected by constant immersion in a medium where combat is the only viable approach to resolving any problem and where “winning” in the most reductive sense of the word is the only goal. Grossman is at his most persuasive when he argues that children who spend all their free time playing video games miss opportunities to learn the far trickier skill of negotiating relationships with real people.»

Chiuso l’inciso.]

Le lotte degli afroamericani hanno ottenuto alcuni risultati, conquistato diritti, “affirmative action”, riforme, ma tutto questo è stato ridimensionato dalla durissima sconfitta politica di quei movimenti, e in generale dal backlash reazionario che ha investito gli USA dopo la stagione degli anni ’60 e inizio ’70. Voglio ricordare che, ad esempio, il Black Panther Party è stato spazzato via dalla più dura repressione che un movimento abbia mai subito in occidente (forse solo l’American Indian Movement ha subito altrettanto, e sempre negli USA). Contro i movimenti afroamericani lo stato USA ha combattuto una “guerra sporca” domestica non meno intensa di quelle che ha combattuto nel resto del mondo, paragonabile – ma su scala più vasta – alla nostrana strategia della tensione.

Sconfitto il movimento, di quelle lotte è rimasto visibile – ed è stato tramandato – quasi solo l’aspetto culturale. Molto di ciò che lo accompagnava è stato rimosso, purgato. Chi conosce, ad esempio, le lotte sindacali dei lavoratori neri?

Nel frattempo, anche molti prodotti culturali che uscivano dalla comunità afroamericana esprimevano sempre di più, e acriticamente, l’ideologia dominante: voglio diventare miliardario, girare in limousine, avere un’enorme magione, regalare gioielli costosi alle fighe, essere riverito dalle fighe a bordo piscina. La comunità perdeva rapidamente la memoria. Molti testi dei Public Enemy parlavano di questo.

È precisamente questa rimozione che oggi ti consente di ri-raccontare quelle lotte concentrandoti solo sulla questione nigger/negro/afroamericano, e quindi dare la colpa del razzismo perdurante o addirittura recrudescente… al «politically correct». Tutta colpa del «politically correct». Cioè, ti sei bevuto le cazzate che ci vengono raccontate da trent’anni.

Ma nel frattempo i movimenti negli USA sono ripartiti: quello sindacale, quello ambientalista, quello dei nativi americani, e soprattutto quello nero. Dalla mobilitazione di Ferguson è nato Black Lives Matter, e ancora una volta, si lotta su tutti i piani, perché non sono separati. Si lotta concretamente, negli spazi fisici, per l’autodifesa, per il diritto alla città, e si lotta per un altro immaginario, fin dal nome: «Le vite dei neri sono importanti» denuncia la cultura razzista, gli automatismi percettivi dell’opinione pubblica bianca, educata – anche se non lo ammetterebbe mai – a provare empatia per le vittime bianche e sentire distanti quelle nere.

Perché la perpetuazione di un immaginario razzista, o nazionalista, o classista, o sessista, ce le ha eccome, le conseguenze sul reale. Conseguenze tremendamente concrete. Che però non si colgono se si pensa che l’immaginario non sia tutto quanto appena descritto, ma sia una faccenda più ristretta e persino privata, focalizzata sulle mie abitudini di consumo culturale e sui miei diritti di consumatore, strettamente intesa tra me e il mio schermo, e tra me e la mia Xbox.

Io non mi sto scagliando contro il nemico fantasma del politically correct. Un po’ mi spiace vedere che il semplice averlo nominato abbia innescato sub-routine controffensive palesemente calibrate su interlocutori di destra. Io considero il fenomeno della politically correctness un ottimo indicatore del livello di ipocrisia sociale: tanto è alta la nostra attenzione nell’usare il termine meno offensivo tanto più alto è il livello di indifferenza, di emarginazione, di ostilità verso coloro a cui quel termine si riferisce. E mi sembra che una connessione tra questi due livelli sia ipotizzabile. Non stavo facendo la filippica contro il politically correct perché voglio salvaguardare la mia libertà di dare della scimmia a un ministro della repubblica. Per dire.

Ancora: io non «imputo la condizione che soffrono gli americani alle loro battaglie contro il linguaggio razzista» (peraltro nuovo tuo tentativo di taggarmi a destra), se rileggi i miei interventi non troverai mai detto nulla del genere. Né ho detto cose come “tutta colpa del politically correct”. E resta tutto da dimostrare che io mi sia bevuta trent’anni di cazzate. Io sto ponendomi il problema della reale efficacia di condurre *proprio quel tipo* di battaglia sul fronte simbolico, anche se ammetto di non avere da proporre l’alternativa ora come ora (per questo parlo qui, con voi: per esplorare, essere messa in discussione e trovare nuovi spunti). A me sembra una domanda che ha senso porsi, a un certo punto, se dopo decenni di intervento sui modi del dire ci ritroviamo ancora a scendere in piazza perchè ci siamo rotte il cazzo (hai presente il cartello “I can’t believe I still have to protest this shit”?) di essere picchiate o ridotte a mera funzione riproduttiva da governi che ci ricordano che dobbiamo fare figli e se non li facciamo dobbiamo sentirci in colpa. Sarà legittimo chiedersi se le strategie adottate sono le migliori, o anche semplicemente che tipo di effetto reale ha l’adozione di comportamenti come scrivere “car* lettor*”, oppure no?

Un contesto ritualizzato (le adunanze naziste o i raduni del KKK), come quelli a cui accenni, ha più a che fare con la sfera del sacro che con quella del gioco. E il sacro funziona secondo regole diverse, secondo me. Non si tratta di un cerchio magico in cui si conviene che – per motivi intrinseci, ovvero il puro piacere di farlo – le regole del mondo reale sono alterate o disattese, ma di una cornice entro la quale ciò che accade è la versione più alta e nobile di tutto l’esistente. Mircea Eliade dice che «il sacro equivale a potenza e, in fin dei conti, a realtà per eccellenza. Il sacro è saturo d’essere. Potenza sacra significa realtà, perennità ed efficacia insieme. L’oposizione sacro-profano si traduce spesso in un’opposizione tra reale e irreale». Ovvero, ciò che succedeva a Norimberga e succede a un raduno del KKK è un po’ il contrario del gioco, in cui la distinzione tra reale e non-reale perde di senso (è la realtà tutta, nel gioco, a essere “meno seria”): i soldati del Reich entravano in quel contesto perché lì c’èra il massimo contenuto di realtà e di verità del mondo. Grazie al cavolo che uscivano da quei raduni più fomentati e nazisti di prima: quello che diceva il Fuhrer era il Verbo, era verità assoluta, e loro arrivavano là perfettamente preparati e volenterosi di assorbire quell’assoluto che non lascia spazio a null’altro, anzi, lo considera profano, irreale e quindi degno di essere espulso definitivamente dal mondo.

Dire che un membro del KKK è un po’ un cosplayer (per via del cappuccio bianco?) è una cosa che sinceramente non capisco, mi sembra una battuta scivolosa. Come d’altro canto mi pare una battuta (più infelice che scivolosa, questa) dire che in senso lato le adunanze naziste erano dei giochi erotici perché durante queste è stata certificata la presenza di eiaculazioni; bastasse un getto di sperma per catalogare una situazione come gioco erotico, non esisterebbe neppure il concetto di stupro.

Ma al di là di tutto credo di aver afferrato il tuo/vostro punto di vista, più di quanto io sia stata compresa (o mi sia fatta comprendere) da te/voi. Ripeto, per scansare ogni equivoco residuo, che io sono assolutamente d’accordo su tutto il discorso circa la complessità dell’immaginario, e concludo dicendo che mai ho pensato che esso sia una questione «più ristretta e perfino privata», o che debba sempre rimandare egoticamente a me o – ancora – risolversi solo in teatrini giocosi o colpi di videogame. Anzi, personalmente ritengo che più che appartenere a me, sono io ad appartenere a questa dimensione (per così dire), e in qualche modo a derivare da essa. Proprio per questo mi ponevo il problema di se e come sia corretto intervenire per operazioni di rettifica più che di disvelamento, ed ecco perché ho apprezzato molto la prima parte del documentario. Quando cioè stavo con tanto d’occhi e di orecchie ad ascoltare qualcuno che mi diceva: ecco, guarda, un “germe di ideologia della violenza”; ma ho apprezzato meno la seconda parte, quando si proponeva una rettifica (questi sono i numeri di magia buoni, dovete fare come Welles, o Penn e Teller, e quegli altri sono quelli “cattivi” da non fare – e non c’è dubbio che illustrati come metafore di barbarici femminicidi siano taggati come cattivi, non nascondiamoci dietro un dito!) e in certo senso ciò mi suonava come un atto di intervento dall’alto sull’immaginario stesso.

Perché se si ha fiducia nell’essere umano, allora dovrebbe bastare solo l’operazione di disvelamento, sarà poi lui a fare quella di rettifica, ma nella sua testa, neutralizzando il payload ideologico. “What is seen cannot be unseen”. Altrimenti, ripeto, secondo me siamo a un passo dalla rimozione profilattica tipica della censura, e non credo che esista mai una censura “buona”. Ma dopotutto io sono una fottuta idealista.

Parto dal fondo, e il resto nei prossimi giorni, ché ho un weekend movimentato.

A me sembra che tu chiami «rettifica», «intervento dall’alto» e «taggare i cattivi» la disamina critica – cioè l’atto del ragionato comparare e discernere che sta alla base di ogni intervento critico – quando quella disamina la fanno altri e non ti piace. Di contro, cataloghi nel novero delle libertà e dei diritti atti linguistici ben meno critici e più arbitrari, come chiamare «scimmia» Cecile Kyenge. Chiamare «scimmia» un africano aizzandogli contro i razzisti è libertà; dire che un numero di Penn & Teller mette in discussione l’immaginario stantio e sessista dell’illusionismo tradizionale è «taggare i cattivi». La tua filosofia del linguaggio mi sembra divorata dall’interno da aporie abissali. E qui vorrei rassicurarti (per modo di dire): non sto affatto dicendo che sei di destra. Ti sto dicendo che i tuoi discorsi mi sembrano mal costruiti, poco solidi e troppo imperniati su tue idiosincrasie di consumatore.

Una frase come «se dopo decenni di intervento sui modi del dire ci ritroviamo ancora a scendere in piazza» a me conferma in pieno la confusione dei piani, le semplificazioni e le rimozioni che leggevo nel tuo commento precedente. Da un lato, i «decenni di intervento sui modi del dire» sono, se non al 100% un’invenzione retrospettiva, quantomeno una forte esagerazione; dall’altro, non si scende certo in piazza perché non si sono imposti modi del dire: si scende in piazza perché gli sbirri fanno strage, per dire uno dei concretissimi motivi.

Sul Ku Klux Klan: non so se hai letto i racconti di chi ci si è infiltrato, come Stetson Kennedy. La dimensione ludica e di cazzeggio dei raduni, la dimensione di pagliacciata e carnevalata, sono rese in maniera molto chiara.

Wyatt Cenac ha usato il termine «cosplaying» durante un suo recentissimo monologo, post-vittoria di Trump, quando ha messo in guardia dal pensare che il suprematismo bianco sia quello appariscente del Ku Klux Klan, e ha aggiunto: «quello è il *cosplaying* del suprematismo bianco». I Klansmen, infatti, mettono in scena un revival, un mondo di bianchi cavalieri, di eroi confederati della guerra civile, di comunità virtuose che vigilano contro negri minacciosi sempre pronti a stuprare le donne bianche. E il linguaggio in codice, i segnali cifrati, le parole scritte con le K al posto delle C, i segreti di Pulcinella…

Il che non significa affatto che il Klan non sia pericoloso: un anno fa Anonymous ha dimostrato che in diversi stati americani un enorme numero di agenti di polizia ha in tasca (o meglio, nel cassetto) la tessera del Klan.

Il resto seguirà.

Intervengo brevemente sulla questione KKK.

Per favore non chiamiamo, anche solo per prenderli in giro, i Klansmen “cosplayer”.

Per quanto molti di loro manchino della risolutezza (trovo improprio definirlo “coraggio”) di mettere in pratica atti di vero razzismo violento (e quelli che lo fanno, fosse anche uno solo, sono già troppi), non vivono la loro mascherata come un qualcosa di ludico. Allo stesso modo non è detto che una rappresentazione che preveda un “dresscode” improponibile per la vita di tutti i giorni sia un gioco. Il gioco ha delle dinamiche ben precise, e una di queste dinamiche (che ritroviamo anche nella sessualità BDSM) è che le regole del gioco valgono in QUEL contesto e non altrove. Per estensione quelle regole vengono imposte ed applicate solo a chi entra in quel contesto, accettandole.

Se questo elemento non è presente e le regole in questione vengono ritenute valide a priori anche fuori da quel contesto, vuol dire che possono essere imposte anche a chi è estraneo a quel contesto.

Poi abbiamo una flessibilità infinita nel definire il contesto (uno spazio, un tempo, una gruppo di persone, una qualche combinazione di questi fattori, altro?), ma esiste in ogni tipo di gioco un concetto di limite e di confine che, se assente, non permette più di qualificare la cosa in questione come gioco.

Non confondiamo quindi per favore i momenti di rappresentazione per scopo ludico e quelli per scopo di sacralizzazione (che non è detto siano solo cattivi: pensiamo alle cerimonie di laurea con veste e tocco).

Le cerimonie di laurea con veste e tocco sono *il male*. ma bon, questo è completamente OT, una cagada che ho buttato là tanto per. Chiedo scusa.

Araxan: Wyatt Cenac è uno stand up comedian :-) Illustra una verità con una battuta che rovescia il mondo, separando ciò che appare unito e unendo ciò che appare separato. Non gli chiedi il rigore concettuale di un filosofo analitico, gli chiedi uno squarcio nel tessuto dell’apparire che, cogliendoti di sorpresa e facendoti ridere, ti mostri la realtà in un modo diverso.

Oook, a posto così. Come spesso accade, più o meno misteriosamente, siamo arrivati al grado zero della possibilità di comunicare ed esser compresi.

Io scrivo: «*Non* stavo facendo la filippica contro il politically correct perché voglio salvaguardare la mia libertà di dare della scimmia a un ministro della repubblica. Per dire», e tu rispondi: «cataloghi nel novero delle libertà e dei diritti atti linguistici ben meno critici e più arbitrari, come chiamare scimmia Cecile Kyenge. Chiamare scimmia un africano aizzandogli contro i razzisti è libertà».

Io voglio (ovviamente) chiarire che non ho nei confronti del politically correct lo stesso rapporto che ha Borghezio e che se qualcuno parla di questo fenomeno in chiave critica non deve per forza essere accostato a tale sordido becerume. Ma mi succede esattamente ciò che cercavo di evitare, cioè mi ritrovo a fare la parte di quella che vuole salvaguardare la libertà di chi dà della scimmia a una persona di colore.

Di certo sbaglierò io, ché non sono studiata e capace con la lingua come voialtri, però un po’ la sensazione di esser stata spinta a pedate dentro il contenitore dei beceri non-pensatori destrorsi (a loro insaputa, cosa dimolto peggiore), bava alla bocca, ingollatisi di cazzate per trent’anni, con un pensiero divorato dall’interno da aporie abissali etc. etc., ce l’ho avuta fin dal primo momento. E adesso è un po’ più chiaro capire il perché: goditi il tuo weekend, WM1, è abbastanza palese che, come dicevi tu, è parecchio indaffarato, c’hai poco da stare appresso a ‘sti carneadi che ti rompono l’anima sul blog.

Bella così, è stato piacevole lo stesso, più o meno.

Meno vittimismo, meno gnagnera, più chiarezza nell’argomentare. Ti hanno risposto tre persone diverse, ragionando e discutendo i tuoi spunti. Pazienza e disponibilità non sono mancate. Se dopo questi scambi ripetuti i malintesi sono rimasti e le differenze si sono esacerbate, è troppo comodo addossarne la responsabilità a una parte sola, mettere il broncio e uscire sbattendo la porta.

Ebbene sì, oltre a gestire il blog facciamo anche altro. Uno di noi sta rientrando da una presentazione a Torino, un altro è a Catania per un’altra iniziativa. Abbiamo lavorato fino all’ultimo alla prima puntata di un’inchiesta a cui teniamo e che è appena uscita sul sito di Internazionale. Abbiamo figli/e con impegni e attività da seguire. Abbiamo una vita. E al contempo siamo anche qui a confrontarci con te, da giorni. Se l’espressione «weekend indaffarato» ti scandalizza, è un problema tuo. Se vuoi andartene, vattene, ma senza espedienti miseri e cazzatucole, grazie.

…e magari la prossima volta anche senza l’espediente della finta appartenenza di genere, ché se c’è una dinamica rivelatrice in questo senso è proprio l’andamento del botta e risposta qui sopra e la modalità argomentativa.

Non ho altro da aggiungere. Se ci sono fraintendimenti, si chiariscono. Se si vuole il confronto, ci si confronta. Se si vuole smettere, si smette. It’s a free country, o no?

Pongo un problema a voi che ne sapete infinitamente più di me. Prendo in considerazione due casi di violenza messa in scena per motivi ludici in modo consensuale. Il BDSM è una pratica erotica rispettabilissima con potenzialità liberanti. La goliardia è una pratica ludica di messa in scena della violenza che secondo me, per quanto consensuale, è brutalemnte reazionaria. Non ho strumenti teorici per spiegare questa mia distinzione tra le due pratiche. Questi li chiedo a voi. Ho solo strumenti empirici. I miei strumenti empirici mi dicono che la differenza sta nel *motivo* del consenso. Nel BDSM il motivo è nel piacere reciproco. Nella goliardia il motivo risiede nel fatto che chi accetta di subire le umiliazioni lo fa perché così acquisirà il diritto di umiliare a sua volta. Nel primo caso c’è un’evoluzione in positivo verso la conoscenza profonda dell’altro su un piano di assoluta parità. Nel secondo caso c’è una volontà di dominio reale, di gerarchizzazione, travestita da gioco. Nel primo caso il gioco serve a organizzare delle pulsioni in modo che da autodistruttive diventino veicolo di piacere. Nel secondo caso il gioco serve a mascherare delle pulsioni, a renderle socialmente accettabili, in modo da poterle utilizzare senza scandalo per gerarchizzare i rapporti sociali reali.

Pienamente d’accordo. Personalmente provo per i goliardi, per i loro rituali, per le loro feluche e tutto quanto, solo un misto di commiserazione e disprezzo.