di Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni*

1. Weird fiction

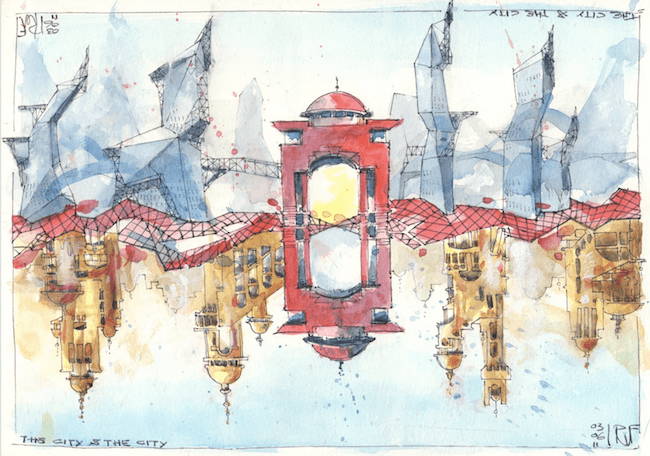

Cominciamo dalla “trama ontologica” di un romanzo uscito qualche anno fa. In un’epoca imprecisata ma contemporanea, in zona balcanica, due città che tutto – storia, lingua, geografia – apparenta, hanno imboccato vie diverse. Besźel ha scelto di vivere un tempo più lento, fatto di strade tranquille e polverose, edifici un po’ malandati ma a loro modo accoglienti, poche automobili e l’ubiqua presenza di vecchi caffè e bancarelle. È una città in cui non succede molto e dove l’economia procede lenta, più sul valore d’uso che su quello di scambio. Ul Qoma si è invece tuffata decisa nel flusso della modernità e ha quindi i suoni, i colori e le geometrie di tutte le grandi metropoli internazionali; i grattacieli e il traffico incessante di auto lussuose testimoniano di un’economia in rapida espansione, animata da un’umanità in piena “grande trasformazione” antropologica. Come accade anche nella penisola dei campanili, la rivalità fra le due città nasce proprio dalla vicinanza geografica: così i cittadini dell’una non perdono occasione per ironizzare sul modo di vita dell’altra e ciascuna sprezza, e segretamente desidera, ciò che l’altra ha.

Uno scenario piuttosto normale, salvo per un dettaglio: Besźel e Ul Qoma occupano lo stesso spazio geografico; non sono solo spazialmente contigue, ma sovrapposte, coincidenti. Sono poche le strade, gli edifici e le piazze che appartengono integralmente a una sola città: la maggior parte degli spazi urbani è condiviso fra le due secondo ritagli variabili (può capitare, ad esempio, che il basamento di un edificio sia in entrambe le città, i primi piani appartengano a Ul Qoma e gli ultimi piani a Besźel). E poiché le due città godono di completa autonomia legislativa ed esecutiva, le leggi che si applicano dipendono, punto per punto e soggetto per soggetto, dall’appartenenza all’una o all’altra comunità urbana.

La distinzione fra le due – e la possibilità, per ciascuna di esse, di continuare a funzionare alla propria maniera – si fonda su un lungo e accurato addestramento. Agli abitanti di ciascuna comunità viene insegnato, fin da piccolissimi, a ignorare tutto ciò che appartiene all’altra, spingendo ai margini della percezione e nell’inconsapevolezza tutti i segnali non conformi. Imparano a vedere solo le sfumature di colori, i tagli di vestito, le forme architettoniche, lo stile di guida che appartengono alla propria città e a ignorare quelli che appartengono all’altra. Gli stranieri considerano Besźel e Ul Qoma come una bizzarra anomalia e, per potervi accedere, devono superare un corso. Non sempre tutto fila liscio: attraversare una strada può essere vera roulette russa e capita a tutti, continuamente, di percepire qualcosa che non dovrebbe essere percepito: non se ne può parlare, però, e subito bisogna zittire quella percezione clandestina. Le violazioni intenzionali sono severamente punite da un’oscura entità di controllo che, nella sua azione di pattugliamento, arriva perfino far sparire i felloni che si sono abbandonati a percezioni proibite.

Il verbo usato da China Miéville, l’autore di The city & the city, per indicare questo processo di continua dismissione delle percezioni vietate è unsee: disvedere.

2. Atlante delle città gemelle

Sarà pure una trovata letteraria, ma il concetto di disvedere ha una portata filosofica straordinaria: lega fra loro una serie di fenomeni, epifanie, dubbi e intuizioni frammentarie che, messi in costellazione, rendono possibile una diversa lettura del mondo. Qui proviamo a declinarlo secondo quattro forme.

Per cominciare, si può usare il concetto di disvisione per render conto delle situazioni, simili a quella descritta nel romanzo, in cui due diverse popolazioni occupano fisicamente lo stesso luogo geografico, transitano per le stesse strade e continuamente si sfiorano, senza potersi realmente vedere. Va così in tutte le città italiane, dove la popolazione migrante vive una vita parallela e spazialmente coincidente a quella della popolazione sedicente autoctona. Va così nelle grandi strutture del turismo, dell’università, della cultura, degli stati, popolate di giorno da bianchi/abbienti, e pulite all’alba e al crepuscolo da non bianchi/non abbienti. Pare che a Trieste, fra popolazione variamente “italiana” e popolazione variamente “balcanica”, viga una sorta di analogo disvedere; e non si fa fatica a immaginare che gran parte dei luoghi attraversati da frontiere dolenti si trovi nella stessa situazione.

Si potrebbe stilare un vero e proprio atlante delle città gemelle costruite in questa maniera e sospettiamo che un po’ ovunque, sul globo, ci siano quartieri, intersezioni, vie o piazze che si comportano esattamente come quelle di Besźel e Ul Qoma. Tanto per fare un esempio casalingo, a Genova è chiaro come il sole, e universalmente noto, che alle pelli nere si applica un insieme di leggi del tutto differente da quello in vigore per le pelli bianche. È solo strano, rispetto al modello perfetto descritto nel romanzo, che ad applicarle sia la medesima forza di polizia municipale; ma forse la scissione geografica ipotizzata nel romanzo è diventata, qui da noi, una scissione interna agli agenti.

Si potrebbe stilare un vero e proprio atlante delle città gemelle costruite in questa maniera e sospettiamo che un po’ ovunque, sul globo, ci siano quartieri, intersezioni, vie o piazze che si comportano esattamente come quelle di Besźel e Ul Qoma. Tanto per fare un esempio casalingo, a Genova è chiaro come il sole, e universalmente noto, che alle pelli nere si applica un insieme di leggi del tutto differente da quello in vigore per le pelli bianche. È solo strano, rispetto al modello perfetto descritto nel romanzo, che ad applicarle sia la medesima forza di polizia municipale; ma forse la scissione geografica ipotizzata nel romanzo è diventata, qui da noi, una scissione interna agli agenti.

Per quanto analogo, questo disvedere ha comunque una qualità più debole rispetto a quella descritta da Miéville: chi sceglie di non vedere lo fa spinto dalla fretta o dalla comodità (ad esempio, disvede il mendicante perché non ha voglia di lasciargli qualche moneta), ma ha la possibilità, se lo vuole, di riaprire gli occhi ed entrare in una qualche relazione con the others che popolano le sue vie. Sociologicamente comodo, questo modo di disvisione non è obbligatorio e chi sceglie di non praticarlo non subisce, per questo, alcuna sanzione.

Lungo altri bordi, tuttavia, la disvisione non è una scelta.

3. I mondi umani e la penombra ai loro margini

Nei due post precedenti abbiamo scritto che la cultura non è un velo che ricopre una qualche natura universale, un abito che si possa mettere o togliere a piacimento, ma il modo stesso nel quale veniamo plasmati come umani. La cultura entra nei corpi, nelle cellule, nel genoma; dà forma al modo in cui percepiamo il mondo, struttura le nostre pulsioni e le nostre risposte emotive, ci fa funzionare secondo un certo regime fisiologico e patologico. Gli esiti sono diversissimi: esistono mondi in cui i figli non appartengono alla medesima categoria ontologica dei genitori; altri in cui gli spiriti degli animali impartiscono insegnamenti o in cui la guarigione passa attraverso i sogni; altri ancora in cui piccoli pezzi di carta continuamente si trasformano in qualsiasi altra cosa. Non è questione di vero o falso – o meglio, non è solo questione di vero o falso (l’epistemologia è una coperta troppo corta): ogni processo mondo-poietico attualizza le sue verità, le fa esistere.

Il concetto di disvisione è utile, qui, per descrivere ciò che accade ai margini di ciascun mondo. Se l’impresa culturale è instaurazione di mondo a partire da ciò che i miti chiamavano caos (e cioè un reale eccessivo, inabitabile perché troppo al di là delle limitate forze umane), allora ogni mondo umano, per poter esistere, deve compiere delle scelte ontologiche, ammettere qualcosa a esclusione di qualcos’altro: una volta consolidato, il monoteismo tende a far scomparire il politeismo dall’orizzonte; la strutturazione pulsionale duale getta la poligamia nell’impraticabile; il tempo ciclico esclude quello lineare; e così via. Quali che siano i presupposti ontologici di un mondo, qualcosa viene lasciato fuori ed è inevitabile che sia così: ciascuna scelta esclude le altre, le tiene ai margini perché l’abitabilità faticosamente stabilita non sia continuamente rimessa in causa. Ciò significa che, in una certa misura, il disvedere è essenziale alla tenuta dei mondi e viene accuratamente insegnato ai bambini fin dalla più tenera età (in alcune zone dell’Africa subsahariana si dice che occorre “chiudere gli occhi” ai bambini perché, nella loro selvaggia capacità di vedere tutto, mettono in pericolo sé stessi e gli altri).

Ma anche qui, come ovunque, est modus in rebus: il rapporto fra incluso ed escluso, fra attuale e immaginario, è forse il dato più cruciale in relazione alla qualità di un mondo. Fra il disvedere e la rimozione c’è una bella differenza e la gran parte dei mondi umani esistenti ed esistiti ha elaborato mezzi sofisticati per restare in una relazione sensata con ciò che, per costituirsi, ha dovuto porre ai propri margini: i mondi degli altri (costruiti in base a differenti presupposti), l’immaginario e il preindividuale, le entità umane e non umane che abitano il cosmo. Sanno di dover disvedere e, per questa ragione, predispongono luoghi e tempi dove sia possibile, per il tempo che serve, tornare a vedere. Di questi “dispositivi di dis-disvisione” fanno parte, fra l’altro, l’onirocritica, la trance, la meditazione, la divinazione, molte forme di terapia, la diplomazia fra mondi, certe procedure iniziatiche, e ciascuno di essi è ben attagliato al mondo che lo pratica.

Dalle nostre parti, dove crediamo che la scienza già ci metta sotto il naso tutto quello che c’è da vedere, per ri-vedere la complessità del reale dobbiamo di solito passare per una forma di straniamento: quella indotta dell’arte, ad esempio, o lo spaesamento che si prova in certi viaggi; oppure ancora il movimento sottile e profondo di quelle che Foucault chiamava “tecniche del sé”. (Tutte zone, non a caso, da tempo soggette a sterilizzazione forzata: dal turismo alla depoliticizzazione dell’arte, dalla patologizzazione del perturbante alla squalificazione di tutto ciò che non è oggettivabile.) Che si tratti di viaggi, di ricerca nelle inquiete terre di confine fra discipline o di tecniche per accedere a differenti forme di esperienza, il punto cruciale è questo: è possibile smettere di disvedere solo a partire da una triangolazione che includa l’altrove. Senza questa terzietà, il pesce non può vedere l’acqua in cui nuota.

Ai margini dei mondi, dunque, non basta decidere di cessare la disvisione: serve anche l’occasione giusta, un incontro, fortuito o fortunato, con l’altrove e l’altrimenti. Inoltre, anche se non è immediatamente sanzionata, questa riapertura della percezione fa correre qualche rischio: coloro che hanno avuto accesso a mondi altrui o a forme differenti di esperienza e conoscenza vengono spesso bollati come “fricchettoni”, “rimasti”, “alternativi”. In antropologia c’è perfino un’espressione specifica per designare chi, partito per il campo, ha deciso di non tornare al mondo occidentale: gone native ovvero, in libera traduzione, “andato nativo”, così come in italiano si dice, spregiativamente, “andato a male”.

4. L’ideologia e la cecità selettiva

Si può andare oltre. Come ha insegnato Marx, il disvedere può anche essere l’esito di uno specifico addestramento ideologico, velo che copre una realtà spinosa che, tanto singolarmente quanto collettivamente, non si deve vedere. In questo caso non si tratta né di una questione di comodità, né dell’effetto collaterale di una scelta ontologica antica, ma di un nascondimento deliberato, necessario ogni volta che la verità di un mondo, le “cose nascoste” che stanno alle sue fondamenta, sono talmente insostenibili da mettere a rischio la sua tenuta. Inutile dire che, in linea di massima, le cose nascoste hanno a che fare con la violenza.

Per questo l’omeostasi dei grandi sistemi opera continuamente in favore della disvisione. Le strategie di sbarramento sono diverse. Da un lato ci sono quelle classiche, tipiche dei regimi ma ampiamente praticate anche dalle democrazie, della propaganda e della riscrittura della storia (per una semplice dimostrazione, si provi a leggere le pagine che i manuali scolastici dedicano al colonialismo; o i timbri con cui, ancora e sempre, vengono descritti i “progressi industriali” o le condizioni sociali del terzo mondo). Più di recente, la via della distrazione e del doping di massa – con il suo profluvio di serie tv, cinema escapista, psicofarmaci, alcol e shot dopanti di ogni genere – si è rivelata altrettanto efficace.

Comunque vengano occultate, le “cose nascoste” non scompaiano completamente dall’orizzonte e, in qualche modo, continuano a farsi sentire. Non più, però, secondo la loro forma originaria, ma come fantasmi, spettri che infestano i luoghi e le relazioni, tracce ancora attive di violenze rimosse, inquietudini senza nome.

Capita, a volte, di transitare per luoghi che, senza ragione apparente, inducono un sottile malessere; di percepire qualcosa di tremendo sotto una risposta noncurante; di essere percorsi da sospetti impronunciabili su talune buone intenzioni. È difficile dire di cosa si tratti, inchiodare la percezione a una causa specifica; alcuni, tuttavia, hanno provato a prendere sul serio questi “passaggi del fantasma” e a seguirli fino a capirne, almeno in parte, l’origine. E se i romantici sono stati i primi a dar voce agli spettri della modernità, anche questa volta il capostipite dell’impresa critica è Marx quando, in aperta opposizione alle favolette degli economisti classici («c’erano una volta una formica e una cicala…») dimostra che, lungi dall’essere un fatto di natura, la differente distribuzione delle ricchezze e del potere è stata prodotta da un’immane violenza storica e può mantenersi solo grazie al dispiegamento invisibile di una violenza altrettanto tremenda.

La rivelazione di ciò che è stato occultato arriva in una doppia tonalità emotiva: spavento da un lato, perché la realtà è più difficile e crudele di quel che pensavamo; ma anche sollievo, perché, se così stanno le cose, allora non eravamo pazzi a pensare che, sotto sotto, qualcosa non andava, a sentire certe voci, a nutrire certi sospetti… Per questo il Capitale, La società dello spettacolo, Dialettica dell’Illuminismo e tutti i grandi testi critici hanno un effetto così liberatorio. E si potrebbe perfino dire che ogni mossa di sottrazione, ogni gesto da refusenik del sistema, cominciano proprio quando ai margini del campo visivo s’intravede qualcosa che, normalmente, non si deve vedere.

5. Con cautela

Ecco dunque un elenco, ondivago e poco sistematico, di violenze che stanno alla base del nostro mondo e che, di solito, disvediamo: il genocidio coloniale; la tratta atlantica; lo schiavismo nei campi; la disciplina di fabbrica; la trasformazione del corpo maschile in carne da cannone e da fabbrica e di quello femminile in carne da riproduzione e ricreazione; i roghi delle streghe dai due lati dell’Atlantico; le torture e le uccisioni dei bambini nativi nelle boarding schools; il mantenimento della popolazione non-bianca in stato di inferiorità sociale ed economica; i morti nel Mediterraneo; l’orrore delle frontiere nella nuova tratta della migrazione; il fracking; la catastrofe climatica; la psichiatrizzazione della devianza; la criminalizzazione della solidarietà; la sistematica rescissione dei legami fra umani in favore della dipendenza di tutti dal denaro; l’inquinamento delle terre, delle acque, dei cieli; gli allevamenti intensivi; la deforestazione; l’industria delle droghe; le guerre preventive; il business della ricostruzione. E molto altro, ovviamente, ma per prendere contatto con l’entità della rimozione questo catalogo è più che sufficiente.

O, quantomeno, è sufficiente a farsi un’idea intellettuale da cui però, ancora una volta, la percezione resta in larga parte esclusa. Negli anni Settanta, quando il movimento delle donne faceva i primi passaggi di una rivoluzione gentile che ancora ci riguarda, il disvelamento dei rapporti di violenza patriarcale poteva lasciare storditi. Così una donna, la cui voce è riportata in Non credere di avere dei diritti:

Il primo impulso che mi viene da questa lettura è un rifiuto: rifiuto di accettare come vera la teoria che noi, le donne, abbiamo vissuto e continuiamo a vivere strumentalizzate e gestite dall’uomo e dalla sua storia. Mi rendo conto che con questa protesta cerco una difesa, ma riconosciamo almeno che possano essere drammatico, per una donna giunta a metà del suo percorso di vita, e che ha sempre creduto di agire per il meglio, sentirsi dire: “sei stata ingannata per tutta la vita; i valori che credevi giusti, come la famiglia, la fedeltà in amore, la purezza, persino il tuo lavoro di donna di casa: tutto pessimo, tutto risultato di una sottile strategia trasmessa di generazione in generazione per uno sfruttamento continuo della donna”. Ripeto: c’è da restare inebetite.

Quando la struttura profonda di un mondo costruito sulla violenza si mostra senza orpelli, c’è da restare inebetite. Di recente un uomo di grande intelligenza e sensibilità ci diceva che, se all’improvviso tutti i cittadini del primo mondo avvertissero la violenza, lo sfruttamento e la crudeltà che fondano e rendono possibile il nostro mondo, non potrebbero resistere all’impatto. Impazzirebbero, forse, oppure morirebbero sul colpo. Il rischio è reale e perciò – per la nostra stessa possibilità di tenuta – bisogna procedere con cautela.

Eric De Rosny in Camerun

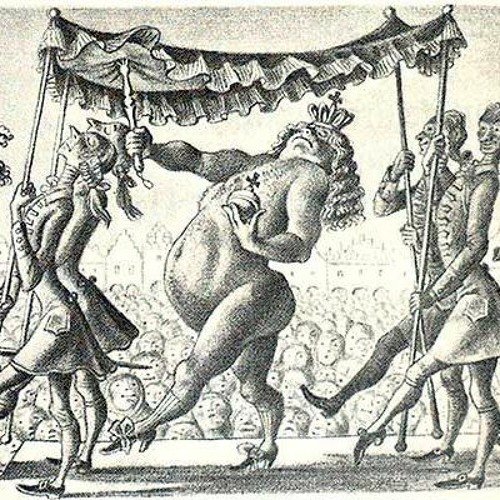

Qui occorre una digressione. In antropologia è diventato paradigmatico il racconto dell’iniziazione del gesuita Eric de Rosny al “mondo di sotto” dei guaritori Duala del Camerun. Secondo il religioso, in quel contesto culturale l’iniziazione serve precisamente a questo: a permettere al futuro guaritore di vedere la violenza che soggiace alle umane relazioni senza farsene travolgere. Più in generale, la formazione dei terapeuti può essere vista anche come una pedagogia della dis-disvisione, un processo che “mette in grado di vedere” ciò che, normalmente, è nascosto (la patologia soggiacente ai sintomi, ad esempio, oppure l’azione di un trauma).

Riprendendo ora la famosa diade deleuziana, potremmo dire che il lavoro critico è proprio questo: saper sostenere la visione del disastro che abbiamo di fronte senza impazzire, senza suicidarci e senza entrare in un processo mimetico. È una lunga formazione, soggettiva e collettiva, a uno sguardo clinico sul mondo che non si fermi alla catastrofe, ma possa cogliere anche, sotto le rovine, tutte le guarigioni possibili. (Inutile dire che, in questi movimenti, c’è sempre qualcosa di magico – ma di questo un’altra volta.) La sola alternativa a questa lenta, dolorosa e liberatoria educazione sentimentale resta la disvisione.

(Off topic ma non troppo: con WM1, sospettiamo che i fedeli di QAnon siano persone che, a un certo punto della loro vita, hanno smesso di disvedere e, inebetite a fronte di tanto orrore neoliberista, hanno creduto alla prima spiegazione disponibile. Per non impazzire, forse – o per impazzire in modo meno incontrollato e più collettivo.)

6. Servitù volontaria

Concludiamo con la descrizione di un quarto modo della disvisione: quello di chi, trovandosi nella posizione di poter vedere più di quanto normalmente concesso, decide di tornare immediatamente a disvedere. È quanto abbiamo visto in Italia nell’ultimo anno e mezzo e vale la pena di ricapitolare telegraficamente il momento storico.

Non serviva il Covid-19 per sapere che il mondo è un disastro: i dati sulla catastrofe climatica e quelli sulla catastrofe psichica bastano e avanzano. Le piogge, le ondate di caldo, i colori del cielo, così come gli attacchi di panico, le depressioni, i suicidi e le dipendenze ci dicono da anni, con tutta la forza possibile, che qualcosa non va; che l’attuale regime di estrazione del plusvalore e di svuotamento delle soggettività è tossico per tutti. Abbiamo continuato a disvederlo, al punto tale, che ormai quasi tutti i testi critici prendono le mosse proprio dall’incredibile negazione collettiva dell’evidenza che abbiamo messo in atto.

Con l’arrivo della pandemia, l’insostenibilità della nostra forma di vita è balzata prepotentemente davanti agli occhi di tutti: impossibile non vederla, non sentirla, non subirla. Impossibile, ma forse troppo angoscioso: nel nuovo registro di visibilità, molti hanno scelto (consapevolmente? inconsapevolmente?) di gettarsi in un’adesione quasi religiosa alla “verità unica” e lottare con foga missionaria contro ogni dubbio, incertezza, complessità e pluralità di spiegazione.

A ciò si devono aggiungere, almeno per quanto riguarda l’Italia, gli effetti e i timbri dell’infodemia. Il terrore a mezzo stampa ha suscitato tempeste psichiche: nell’impossibilità di raccapezzarsi fra dati, ipotesi, teorie e informazioni, molti hanno scelto la strada che pareva la meglio battuta e si sono rifugiati nell’adesione cognitiva, emotiva e pulsionale alla narrazione governativa, alla soteriologia dei virologi-vedette, alla mano provvidenziale dello stato-padre. Poco importa, in questo fuggi fuggi dell’intelligenza collettiva, che si sia buttato ai rovi ogni ipotesi di pluralità scientifica; ogni lettura complessa degli eventi; e mezzo secolo di epistemologia anarchica, femminista, pluralista, minoritaria.

A ciò si devono aggiungere, almeno per quanto riguarda l’Italia, gli effetti e i timbri dell’infodemia. Il terrore a mezzo stampa ha suscitato tempeste psichiche: nell’impossibilità di raccapezzarsi fra dati, ipotesi, teorie e informazioni, molti hanno scelto la strada che pareva la meglio battuta e si sono rifugiati nell’adesione cognitiva, emotiva e pulsionale alla narrazione governativa, alla soteriologia dei virologi-vedette, alla mano provvidenziale dello stato-padre. Poco importa, in questo fuggi fuggi dell’intelligenza collettiva, che si sia buttato ai rovi ogni ipotesi di pluralità scientifica; ogni lettura complessa degli eventi; e mezzo secolo di epistemologia anarchica, femminista, pluralista, minoritaria.

Tutto questo non sorprende – ma di certo spaventa. Perché se esistono periodi storici di maggiore o minore disvisione ideologica, le epoche che l’hanno praticata con maggiore accanimento e con assoluta inflessibilità sono quelli che coincidono con le dittature e con i totalitarismi. Tornare alla disvisione quando si potrebbe infine vedere significa aver del tutto introiettato il poliziotto di frontiera, scegliere di fare il galoppino del sistema pur di non guardare. Ma, soprattutto, questa mossa risponde a una logica atroce, forse ancor più inquietante di quella in opera nello sfruttamento ai fini del profitto. Si può riassumere con il verso di una canzone dei Rage Against The Machine: there is no other pill to take, so swallow the one that makes you ill. Per moltissimi nostri contemporanei, le sole soluzioni psichicamente accettabili per uscire dalla crisi sono quelle che appartengono alla medesima logica che ha causato il disastro. Eravamo depressi perché poveri di relazioni sensate? Per salvarci dovremo stare del tutto soli. I nostri figli avevano problemi di dipendenza da schermi? Basta permetter loro di passare tutto il tempo davanti a uno schermo e il problema non si presenta più. Eravamo preoccupati per il gigantismo degli ospedali a scapito della medicina di base? Ma se ci si cura di covid solo in ospedale! E via dicendo.

Qui il disvedere non è mossa di comodo, né limite strutturale di un mondo e neppure copertura ideologica, ma manovra di autoprotezione in vista della servitù volontaria. Un’adesione che, per forza di cose, richiede la disvisione.

7. Le porte dei mondi possibili

C’è tutto un filone critico, assai interessante, che rimette in questione il privilegio che la cultura occidentale accorda alla visione e mette a confronto quest’impostazione culturale con altre differenti (ad es., un certo privilegio accordato all’ascolto, e dunque all’udito, nella cultura ebraica, o la differente lavorazione dei sensi presso diversi gruppi umani). Come cambierebbe il nostro mondo se l’enfasi non cadesse più, in modo così prepotente, sulla visione? Quali epistemologie, quali etiche per l’udito, l’olfatto, il tatto, il gusto, l’equilibrio, la propriocezione?

Intersecando queste ricerche, la prospettiva antropologica delineata sopra e la potenza figurativa del disvedere, è possibile dire qualcosa di più sugli “altri mondi possibili” che, da Seattle in avanti, ancora aspettano di diventare attuali. Se, per costruire uno specifico mondo umano, la cultura deve plasmare le percezioni dei soggetti che vi appartengono (delimitando, ad esempio, le zone del visibile, ammettendo alcune sensazioni ma non altre, dando un peso differenziale ai diversi sensi), allora l’etica non dipende, in primo luogo, da un sistema di regole e norme, non è questione di deduzioni, argomentazioni e dimostrazioni: essa deriva, semmai, da come si sente il mondo.

Melandri l’ha detto in modo insuperabile mezzo secolo fa in un libro labirintico, ora un giovane filosofo lo sta dicendo in una tutt’altra maniera, più consona ai tempi:

A voler scavare in un qualunque discorso, ci si accorge di come si fondi su basi indimostrabili e assiomatiche. Questo fondamento originario è sempre di tipo estetico. […] L’estetica fondamentale è un sentire (aisthesis) immediato, che ci attrae verso alcune forme e ci spinge via da altre – una forma interiorizzata di quel movimento tra “amore” (filotes) e “odio” (neikos) narrato da Empedocle. L’estetica comune, quella che si sviluppa in noi nel corso degli anni sulla base di esperienza e educazione, è basata su questo modello originario.

Come ogni altra cosa, l’estetica comune è frutto di esperienza ed educazione. Se per strada percepisco la piped music con piacere e il brusio delle voci con fastidio; se le deiezioni di cani mi colpiscono con più violenza delle manette alla cintura del vigile; se vedo il colore della pelle del mendicante, ma non la «linea del colore» costruita dal colonialismo – a tutto questo seguirà una posizione etica di un certo tipo. Per trasformarla, bisogna cambiare non tanto il pensiero sul mondo, ma la percezione del mondo, allenarsi a un altro modo di sentirlo. Per questo il concetto di disvisione è così utile: perché suggerisce la possibilità di un training emotivo che apre, e a volte crea, altri mondi, altri modi di essere umani. Magari perfino felici.

__

* Stefania Consigliere è ricercatrice all’università di Genova, dove insegna Antropologia e Antropologia dei sistemi di conoscenza, e dove coordina il Laboratorio Mondi Multipli, luogo di ricerca e di sperimentazione delle conseguenze ontologiche, epistemologiche, etiche, politiche ed esistenziali che derivano dal precetto antropologico di «prendere gli altri sul serio». Altre informazioni e articoli su: www.stefaniaconsigliere.it.

Cristina Zavaroni, antropologa culturale ed etnologa africanista, ha una lunga esperienza di ricerca presso i Bakonzo del Rwenzori in Uganda. Specializzata in antropologia cognitiva ed etnopsichiatria, lavora da diversi anni come consulente per l’Associazione Mamre Onlus di Torino. Dal 2013 fa parte del Laboratorio Mondi Multipli.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

“Allenarsi a un altro modo di sentire il mondo” è un invito urgente e fecondo, ma che tuttavia pone un problema, un ostacolo comunicativo. Il pensiero comune è ancora fortemente legato all’idea che si possano distinguere, da una parte, le caratteristiche “soggettive” del mondo, legate alle nostre percezioni, ai nostri gusti e alla nostra estetica, e dall’altra le sue caratteristiche oggettive, reali, indiscutibili. Tutta la nostra conoscenza del mondo viene descritta in base al “modello della temperatura”: con il termometro misuro i 36 gradi oggettivi che ci sono stamattina, poi ciascuno, in base al suo modo di sentire, può dire che fa caldissimo, caldo o addirittura freddo, chi può contestarlo? E’ una sua percezione. In quest’ottica, che è la più diffusa, oggetto e soggetto non costituiscono un intreccio indistricabile, e le percezioni non sono il risultato del nostro modo di abitare il mondo, ma una specie di coperta che la mente stende su di esso, uno schema concettuale che organizza un contenuto, un forma imposta sulla sostanza “là fuori”. E qui nasce il problema, perché in un quadro filosofico di questo genere, tipico della modernità, la proposta di “allenarsi a un altro modo di sentire il mondo” rischia di trasformarsi in una trappola. Il quartiere dove vivi è malsano? E’ un problema percettivo. Allénati a sentire l’aria inquinata come un profumo, la violenza come amore, il rumore del traffico come musica, e tutto tornerà a sorriderti, senza bisogno di modificare nulla che non siano le tue percezioni (intese qui, appunto, al pari di una coperta stesa sul mondo, che posso cambiare invece di cambiare quel che ci sta sotto). Oppure, per fare un esempio più reale: il comune di Roccafritta investirà su polizia e telecamere, invece che sull’inclusione sociale, per contrastare una criminalità “percepita” e in nome di una “sicurezza” altrettanto percepita. Qualunque intervento di facciata, teatrale (come le mascherine all’aperto) verrà giustificato in nome del suo effetto sulle “percezioni”. Detto altrimenti: se diamo per buona la separazione tra materia e spirito, allora chiunque sostenga la necessità di un cambiamento culturale, o estetico, verrà tacciato di idealismo – l’anatema di Lenin contro Aleksandr Bogdanov. Ma quella separazione pervade tutti i nostri discorsi, al punto che anche chi l’ha messa alla porta se la vede rientrare dalla finestra. E quindi, parlando di percezioni, il malinteso è dietro l’angolo, e l’invito a “sentire altrimenti” rischia di essere equiparato alle parole di quei filosofi che insegnavano a interpretare il mondo e non a cambiarlo. Mi chiedo allora se non sarebbe meglio lasciar stare l’estetica, o comunque non isolarla, e ragionare invece sul groviglio di gesti, pensieri, abitudini, rituali, magie e tecniche attraverso i quali ci facciamo una dimora e trasformiamo il territorio in un paesaggio abitato.

È vero, WM2: il rischio comunicativo esiste e il filone (diciamo così) Wellness&PensieroPositivo occupa oggi una bella fetta del mercato aperto dalla disperazione. E forse abbiamo dato troppo per scontata la prospettiva antropologica da cui partiamo e che comprende, appunto, il rifiuto della distinzione fra caratteristiche oggettive e caratteristiche soggettive e, con questo, il rifiuto di considerare il mondo-descritto-dalla-scienza come l’unico reale (non perché non sia reale, ma perché non è l’unico: se usi altri parametri conoscitivi, si aprono altri mondi, altrettanto reali).

Provo allora a enunciare “tre distanze”.

(1) Il PensieroPositivo fa leva sui singoli individui, costruiti come tali dalla modernità, resi infelici dai tempi-di-merda in cui viviamo, e che sempre come singoli cercano sollievo in una fantasticheria di benessere. Per noi, invece, la questione è sempre relativa a gruppi, a collettivi, a insiemi plurali. (Anche perché il processo che fa precipitare gli individui nel loro mondo solo individuale si chiama, di solito, follia…)

(2) Il PensieroPositivo è una specie di idealismo assoluto, in cui tutto dipende da come il singolo costruisce il “suo” mondo. Noi siamo invece su posizioni di realismo plurale, in cui ciascun gruppo attualizza una parte, e solo una parte, di un reale troppo complesso per poter essere afferrato secondo una sola prospettiva. Un reale che non solo esiste, ma resiste e fa attrito, e che va trattato con gran rispetto perché è infinitamente più potente di noi (per me le immagini più chiara di queste “potenze sovrumane” sono quelle delle centrali nucleari esplose).

Ora, in questo processo di costruzione di mondi l’estetica non sta alla superfice dei fenomeni, ma al loro cuore. I diversi mondi esistono perché attivano in modo differente l’insieme delle relazioni sensibili, l’allenamento percettivo arriva molto prima di quello discorsivo e cognitivo (come indicano, ad esempio, gli studi sulle “preferenze” percettive dei neonati; quelli sullo sviluppo senso-motorio e sul controllo degli sfinteri a seconda di come il bambino viene trasportato quando è piccolo; quelli sull’uso differente dei sensi). Un esempio lungamente dibattuto fra psicologia e antropologia: se il mio mondo è costruito soprattutto su relazioni duali (e cioè: se le relazioni che esperisco con più frequenza e intensità sono quelle duali), la mia strutturazione pulsionale sarà tendenzialmente duale/edipica; se il mio mondo è costruito soprattutto su relazioni multiple (e cioè, se le relazioni che esperisco con più frequenza e intensità sono di gruppo), la mia strutturazione pulsionale sarà conseguente.

(N.B. se la divisione fra soggetto e oggetto ci rientra continuamente dalla finestra, è perché riusciamo a decostruirla solo verbalmente, ma non anche esperienzialmente: forse perché non abbiamo abbastanza tempo, o spazi adeguati).

(3) Il PensieroPositivo cerca di alleviare i sintomi e non si può fargliene una colpa, perché nel complesso stiamo talmente male che è necessario, in primo luogo, lenire il dolore. Ma difficilmente guarda alle cause. Una certa antropologia invita invece a passare per il dolore dello straniamento per arrivare a immaginare “fin dalle radici” un mondo più abitabile. Invita, insomma, a una “politicizzazione della percezione”.

Per me il problema è saper mettersi in ascolto del caos senza dismettere la necessità ontologia di esistere. Il che, in sintesi, benjaminianamente, può tradursi nell’ascoltare il silenzio dell’essere.

Di fatti, condivido l’assunto che la cultura è il nostro ontos, ma non che l’ideologia sia un velo sotto cui si celi il vero. Diventa metafisica. È la stessa teoresi del pensiero scientifico. Ossia ti dico come stanno le cose. Ciò che la scienza fa è utilitas non Veritas.

Personalmente, e sommessamente, non proporrei una teoresi dualistica. È vero che la violenza è da sempre allontanata dallo sguardo, al fine di rassicurare e rasserenare il razionalismo pseudo pacifista secondo cui tutto si da naturalente. La vioelenza è l’immane negativo che non può essere superato se non a patto di guardarlo negli occhi.

Ma questo non vuol dire che esiste qualcuno che possa stare al mondo senza una dischiusura preesistente di questo stesso mondo, altresì, ideologica.

È vero però che sul vuoto che ci circonda l’alterità può fungere da ponte: ma l’altro non è come dice Levinas la porta per l’infinito, ma un’altra totalità con cui avere a che fare.

Ciao a tutti,

rispondo qui perché mi sono accorto che c’è un aspetto del commento di WM2 su cui avrei voluto intervenire prima e così colgo l’occasione per ringraziare Cristina_Z della risposta.

Concordo (per quel che posso capire) sul fatto che: «una delle conseguenza di tutto ciò è anche che le scienze non sono così universalmente valide quanto ci piace immaginare. Anch’esse sono modi di conoscenza legate a una certa storia e a determinate condizioni sociali.».

Trovo che sia un aspetto fondamentale, mai abbastanza evidenziato nei vari dibattiti con gli “scienziati del potere” che vogliono imporre la “visione del capitale” su ogni cosa.

Quanto all’esempio della fisica delle particelle, trovo che venga buono anche in altri contesti e devo dire che, riprendendolo, per quel che riguarda la mia visione della metafisica e del “senso della vita” io continuo a essere alla ricerca di un «altro livello, ancor più fondamentale, che» spieghi varie “stranezze”.

Venendo al motivo del commento, WM2 scrive: «Detto altrimenti: se diamo per buona la separazione tra materia e spirito, allora chiunque sostenga la necessità di un cambiamento culturale, o estetico, verrà tacciato di idealismo […]»

Ecco, io volevo dire che per prima cosa non mi sembra che nell’articolo sulla disvisione si volesse “dare per buona la separazione tra materia e spirito”. O meglio, la questione del “modello della temperatura” che hai ben spiegato separa se mai l’aspetto mentale della percezione (la “coperta” ho caldo / caldissimo / freddo) dal dato misurabile e oggettivo della sostanza (i 36°) che è cosa secondo me diversa dalla separazione fra “spirito” alto, puro, incorruttibile e “materia” bassa, grezza, corruttibile che ha caratterizzato alcune interpretazioni religiose.

Inoltre dal punto di vista della New Age anche la “interpretazione della percezione” soggettiva rientra nel campo “materiale” della manifestazione, perché percepiamo coi nostri sensi e diamo giudizi con la nostra personalità che sono aspetti e caratteristiche legati al nostro corpo e alla nostra mente..

Aggiungo che sempre per quel che ho spulciato qua e là della New Age l’orientamento sarebbe negare la dualità tra spirito e materia come citata sopra, e scopo di una vita ben spesa sarebbe invece giungere a unire i due aspetti portando “lo spirito” (inteso come l’aspetto divino e impersonale che starebbe alla radice della manifestazione) nella materia.

Il punto dell’articolo secondo me era che in moltissimi campi della vita nemmeno la parte “oggettiva” (i 36° dell’esempio forse sì) sia poi così univoca e oggettiva ma determinata anche dalla parte di realtà che “disvediamo” (credo).

Grazie Cugino, Ci tengo solo a precisare che anche secondo me l’articolo non dà per buona la seprazione tra materia e spirito. Penso anzi che parta dall’assunto opposto. Il mio problema infatti non è con i contenuti del pezzo, che condivido in pieno. Mi pongo piuttosto la questione di come comunicarli al meglio, dal momento che la seprazione materia/spirito è ancora il paradigma dominante, e a partire da quello il discorso sull’estetica e sulle percezioni di Stefania & Cristina rischia di essere travisato, malinteso e addirittura capovolto.

Provo a intervenire con una riflessione che spero riesca a favorire il flusso della conversazione.

Il termine anglosassone “weird” ha, secondo me, una rilevanza e una portata notevole nel discorso culturale contemporaneo. Mi sembra sopratutto molto più efficace degli equivalenti termini italiani; credo infatti che bizzarr*, stran* non siano adatti a descrivere quel particolare stato psicofisico del quale si può fare esperienza esclusivamente avventurandosi oltre certi schemi concettuali o «form[e] impost[e] sulla sostanza».

Da questo punto di vista gli “UNO” sono senza ombra di dubbio contenitori di esperienze weird. Penso ad esempio al capitolo finale della prima parte della QdQ, alla sensazione di straniamento (weird) provocata dalla “perdita”, da parte del lettore, di un importante punto di riferimento: la punteggiatura.

Chiudo dicendo che credo sia anche opportuno avvisare/evidenziare che la parola “weird”, che si stà indubbiamente affermando (big up) come modalità integrata/integrante di divulgazione culturale, ha un retaggio molto ampio, annodato saldamente ad una certa cultura underground, frastagliata di altri termini, molto meno sdoganabili, che mantengono connotazioni negative, ostili, specialmente in Italia; uno a caso: “freak”.

Una citazione che fa al castro nostro. Che credo ben sintetizzi parte di quanto è stato detto:

La società borghese è dominata dall’equivalente. Essa rende comparabile l’eterogeneo riducendolo a grandezze astratte. Tutto ciò che non si risolve in numeri, è in definitiva nell’uno, diventa, per l’illuminismo, apparenza; e il positivismo moderno lo confina nella letteratura.

Dialettica dell’Illuminismo

Tale visione, che sostituisce il fatto alla storia è difatti ideologica, ma mentre è ideologica, si impone come unica verità e condanna tutte le altre come ideologiche. Ora, proprio qui sta il mio sommesso punti di vista, secondo cui, non esiste dischiusione di un orizzonte senza ideologia. Una idea di mondo dovrà sempre preventivamente pre-aprirci il mondo, che quindi non ci è dato come datum, oggetto, ma ci troviamo già da sempre gettati in esso.

Se questo è vero, il punto non sarà contrapporre la verità alla menzogna, ma DECOSTRUIRE gli assoluti, il che non vuol certo dire non assumersi la responsabilità etica della propria parzialità teoretica.

@ Krino

«Se questo è vero, il punto non sarà contrapporre la verità alla menzogna, ma decostruire gli assoluti»

Concordo assolutamente 😉. Aggiungo un paio di cose: primo teniamo a mente che quando parliamo di de-costruire qualsiasi cosa dovremmo anche essere pienamente consapevoli del rischio di crollo; quindi, come giustamente avvertono SteCon e CristinaZ al punto cinque, bisogna procedere con cautela.

Detto questo mi azzardo a suggerire un primo tassello che si potrebbe provare a spostare: l’antropocentrismo. «Ora, proprio qui sta il mio sommesso punto di vista, secondo cui» esiste un netto “privilegio ontologico” che la cultura occidentale riserva all’essere umano e che andrebbe rifiutato tout-court; questo però richiederebbe una vera e propria rivoluzione copernicana.

Immaginiamo per esempio a come potrebbere essere percepito oggi, per strada, in Italia, un movimento che si affiancasse alle numerose manifestazioni per il lavoro, per la casa, a quelle per l’estensione dei diritti civili a cittadini che si riconoscono nelle catorie LGBTQI+ e chiedesse, perentoriamente, la tutela giuridica di laghi, fiumi e montagne; che si attivasse in pratica per operare un netto riequilibrio ontologico. Weird?

https://archive.vn/yRz2h

Secondo me in parte risposta ci è da Chthulucene di Donna Haraway, la quale parla di ontologia creativa, ritorno alle forze ctoniche e ripensamento, conseguenziale, del nostro spazio. Anche quando si vuole salvare il pianeta terra, secondo Haraway, siamo ancora rappresi dentro una visione eccezionalista.

Siamo compost pieni di humosità, non transumani pieni di astratta e borghese umanità. Il mondo cum-diviene nella interazione tra noi, enti fra gli enti, e il pianeta.

Serve una rivoluzione cognitiva, oggi, subito.

Scusami se mi sono permesso di sintetizzare schematicamente parte del lessico adoperato dall’autrice.

Sono pochissime, nel mio vissuto, le/gli intellettuali che sono state capaci di alterare la percezione della realtà in maniera creativa e materialmente rilevante; la Haraway in questo senso “rocked my world”.

Tu dici: «serve una rivoluzione cognitiva, oggi, subito»

Su questo purtroppo non mi trovi daccordo, o, per dirla meglio, non credo sia propizio augurarsi che accada «oggi, subito». Mi sembra che nell’urgenza si annidi un certo desiderio di trascendenza.

Penso piuttosto che porsi qualsiasi limite temporale, specialmente trattandosi di cambiamenti radicali, rappresenti un grave errore. Se vogliamo realmente rimuovere l’essere umano dal piedistallo sul quale l’abbiamo magistralmente adagiato dovremmo forse cominciare proprio facendogli fare due chiacchere face-to-face con il più giovane dei Titani.

«But until then you know and I know niggers will party and bullshit,

and party and bullshit,

and party and bullshit,

and party and bullshit

Some might even die before the revolution comes».

Un’ osservazione: noi tutti, anche qui, continuiamo a girare intorno al problema con infinite analisi teoriche e approfondite disquisizioni culturali sull’ etimologia delle parole, sul loro valore d’ uso, sul loro senso, sulla possibile riscrittura del loro significato in un ragionamento politico, sulla collocazione appropriata di ogni singola parola (incanto/ disincanto, visione/ disvisione). Ma non siamo in grado di trasmettere con appassionato trasporto l’immaginario di sogni e valori di una cultura alternativa. Siamo, al di là delle giustissime dichiarazioni di intenti, intrappolati nella gabbia concettuale della razionalità ” pura”. Mi si passi l’ iperbolica definizione.

A me, ma credo a tanti, piacerebbe sentire vere favole, attraverso cui veicolare tutti questi giusti e condivisibili ragionamenti. Perché un conto è fare l’analisi politica di ” Cappuccetto rosso” un conto è riscrivere la favola da un altro punto di vista. Rappresentando Cappuccetto rosso come l’eroina che stabilisce un’alleanza col lupo per liberarsi dal potere patriarcale del taglialegna ( se non ricordo male) che la vuole sempre in pericolo ed indifesa. Una bambina che si libera dalle ansie e dalle preoccupazioni familiari, che come una cappa soffocante la schiacciano in un ruolo prestabilito. Una bambina che lotta insieme al lupo per affermare il diritto a riprendersi la sua vita nel bosco, senza vivere nel perimetro stabilito dalle gerarchie di potere. A me piacerebbe sentire queste favole, ma se lasciamo il monopolio della fantasia alle serie TV non riusciremo ad affermare un altro mondo possibile. Un’ altra storia possibile, quella che hanno cercato di spegnere per sempre a Genova.

Scusa Filo a Piombo, ma raccontare favole è il nostro mestiere, lo facciamo da 25 anni. Invitarci a “riscrivere la favola da un altro punto di vista” mi pare quantomeno ingeneroso. Poi magari lo abbiamo fatto male e con scarsi risultati, ma non credo si possa dire che in questo blog non si raccontano storie.

Questo è un post di analisi, filosofica e antropologica, e ogni tanto mi pare che ce lo si possa pure concedere.

Si, si, scusa, tu hai perfettamente ragione. Avrei dovuto specificare. Non mi riferivo a voi. Mi riferisco al fatto che moltissime analisi sarebbero più incisive se non prendessero solo una formulazione così squisitamente razionale nella forma. Stavo, a modo mio, sollevando una contraddizione fra la forma e il contenuto di questo specifico articolo che, peraltro, condivido pienamente. Anche se ci sono ” zone d’ombra” che non ho ancora affrontato ma che tu, per esempio, hai già sollevato. Io esprimo una forma di scontento anche molto più generale per il fatto che la ” realtà” ci viene continuamente sbattuta in faccia e, ormai, credo che siamo tutti molto stanchi di essere continuamente richiamati all’ordine( non da voi o dai vostri ospiti,anzi) e di dover esercitare sempre un controllo assoluto su tutto attraverso la brutalità con cui la realtà ti viene costantemente presentata da ogni parte. Penso solo che si possa stimolare l’ immaginazione e l’immaginario facendo riferimento alla realtà attraverso metafore più allusive e meno dirette. Non si può spiegare tutto. Questo sta diventando molto faticoso e credo che sia uno dei motivi che giustifica maggiormente massive fughe dalla realtà. Scusa, forse non so esprime chiaramente quello che penso.

Trovo veramente eccezionale questa serie di articoli di Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni. Personalmente mi sento di condividere, di “abbracciare”, il loro punto di vista che mi fa ben sperare sulla possibilità di “trovare” qualcuno capace di immaginare un futuro non per forza distopico (distopia che invece sento attanagliarmi alla gola ogni volta che leggo un giornale on-line e peggio ancora ogni volta che vado poi a sfrucugliare fra i commenti).

Sono quindi dibattuto tra la volontà di commentare qualcuno fra le decine di spunti che il loro testo e i commenti offrono e che affiorano al margine del mio pensiero razionale senza che riesca a tradurli in frasi di senso compiuto, e il buonsenso di lasciar invece perdere, vista la quantità di ore di lettura che mi mancano e di cui avrei bisogno non solo per poter fare domande vagamente pertinenti, ma anche solo per essere sicuro di non aver capito Roma per Toma.

Alla fine il mio commento / domanda lo voglio fare lo stesso, quindi abbiate tutti pazienza:

voi scrivete: «esistono mondi […] in cui gli spiriti degli animali impartiscono insegnamenti o in cui la guarigione passa attraverso i sogni; altri ancora in cui piccoli pezzi di carta continuamente si trasformano in qualsiasi altra cosa. Non è questione di vero o falso – o meglio, non è solo questione di vero o falso (l’epistemologia è una coperta troppo corta): ogni processo mondo-poietico attualizza le sue verità, le fa esistere.»

La mia domanda è ma voi i diversi “mondi” li considerate “veri” entrambi? E se sì è perché sono “soggettivamente veri” per la cultura che in quei mondi ci vive con la relativa dis-visione, oppure ritenete che ci sia qualcosa di “oggettivamente” vero in entrambi?

Lo sciamano che cura con i sogni e che visita il “mondo degli spiriti” per prendere ispirazione, piuttosto che il praticante di meditazione che “prende contatto con il proprio sé superiore” e che ha una certa visione metafisica dell’esistenza, pur con tutti i loro limiti teorici e concettuali (rispetto alla conoscenza delle leggi naturali che regolano il mondo e di cui sono invece esperti un fisic*, un matematic*, un antropolog* o un economist*) colgono forse qualcosa che il mondo occidentale ha perso di vista?

Venendo agli spunti di WM2, mi sono scontrato spesso anch’io a livello personale con la questione di come “accettare una cosa inevitabile” in modo fricchetton-new age-pensieropositivista sia un bell’alibi per “non cambiare” e farsi andare bene le cose che invece si possono e si devono cambiare (sia a livello di condizione personale che collettiva, quindi).

Bello il tuo esempio «Il quartiere dove vivi è malsano? E’ un problema percettivo. Allénati a sentire l’aria inquinata come un profumo, la violenza come amore, il rumore del traffico come musica»; tuttavia penso che questo sia solo il modo in cui è il “sistema stesso” a declinare certi concetti avendoli monetizzati, depotenziati ed avendone fatto un prodotto da supermercato. Il pensiero positivo come viene venduto ai singoli individui / consumatori che lo usano “individualmente” per pensare “positivamente” alla macchina nuova che vorrebbero avere, non per immaginare collettivamente una società più giusta e più umana. E’ un problema che esiste e fai molto bene a “mettere a terra” la questione, ma per me non vuol dire che “aprire le proprie percezioni” a un altro modo di sentire il mondo (e ad altri mondi possibili) sia la strada sbagliata. Anzi, oggi, a mio modesto avviso, è molto più facile che sia qualcuno che è entrato in una certa “sottocultura” (magari grattando anche un po’ sotto la superficie e non fermandosi al Wishful thinking da supermercato) a “smettere di disvedere” (cito: «con WM1, sospettiamo che i fedeli di QAnon* siano persone che, a un certo punto della loro vita, hanno smesso di disvedere e, inebetite a fronte di tanto orrore neoliberista, hanno creduto alla prima spiegazione disponibile») che non il razionalista a tutti i costi, che pur con tutto l’anticapitalismo della propria formazione magari ora spinge per l’obbligo di green pass per andare al centro commerciale).

*Relativamente a questo, credo che i fedeli di QAnon, che pure sono molti, rappresentino una sorta di minoranza (non so quanto rappresentativa) all’interno del variegato mondo complottista.

Ciao Cugino_di_Alf,

secondo noi sono veri entrambi – ma poi bisogna aggiungere subito che sono anche entrambi parziali, entrambi circondati da penombra epistemologica, entrambi esposti ai “rovesci di realtà” (tipo i “rovesci di pioggia”).

L’esempio più classico e abusato è quello della meccanica quantistica: se guardi la materia secondo il modello ondulatorio (e cioè, usando le equazioni che la leggono come onda e gli strumenti che servono a interagire con le onde), la materia si mostra come onda. Viceversa, se guardi la materia come particella (e cioè…etc.), la materia si mostra come particella. Qui hai due alternative: puoi pensare che esista un altro livello, ancor più fondamentale, che spiega questa “stranezza”, come sperava Einstein; oppure puoi saltare il fosso e ammettere, con Bohr, che “è” entrambe le cose contemporaneamente, ma che noi ne vediamo una sola per volta. (Chiediamo scusa ai fisici per questi tagli fatti con un’accetta rudimentale e spuntata.)

Estrapolando dai testi di Philppe Descola, Eduardo Viveiros de Castro e David Graeber: ogni mondo umano seleziona, da un reale esorbitante, una certa quantità di “cose/forze/fenomeni”; le connette, le fa funzionare in un certo modo; e continuamente si scontra col fatto che un sacco di altre “cose”, invece, sfuggono; oppure restano imprecise; oppure muovono in direzioni impreviste (reality bites!).

Per finire, in continuità con l’epistemologia critica e femminista, una delle conseguenza di tutto ciò è anche che le scienze non sono così universalmente valide quanto ci piace immaginare. Anch’esse sono modi di conoscenza legate a una certa storia e a determinate condizioni sociali. Le verità che stabiliscono dipendono da una serie di circostanze (nonché dalle scelte della comunità scientifica: v. “Is water H2O di H. Chang): finché quelle circostanze restano valide, quelle verità restano vigenti; al mutare delle circostanze, cambiano anche i modelli esplicativi. (E se c’è un problema cognitivo grave, oggi, è proprio l’aver perso di vista la storicità delle scienze, l’averne fatto dogma e credo anziché imprese avventurose e sempre pericolanti di esplorazione di una zona del reale.)

la lettura dell’articolo, che anch’io trovo eccezionale, soprattutto nel momento in cui comincia a scatenarsi l’ennesima caccia all’untore di turno: i non vaccinati, mi ha riportato alla memoria un episodio di una ventina d’anni fa, alla scuola materna non ricordo più se di mia figlia o di mio figlio.

La scuola ospita un progetto di giovani logopedisti, finalizzato a intercettare segnali precoci di dislessia mi pare, e per renderne partecipi i genitori li invitano ad assistere a un laboratorio per i bambini, così ci vado. La giovane conduttrice del laboratorio coinvolge i bambini in un gioco metalinguistico con le parole, prova a farli focalizzare sulle parole come oggetto di riflessione – a me sembra un po’ presto, stiamo parlando di bimbi di 3-5 anni, ma va bene, vediamo cosa viene fuori.. – a un certo punto chiede “perché la tal cosa si chiama proprio così”. Silenzio interrogativo. “Ma potrei chiamarla in un altro modo?” “no”. “ma allora chi ha deciso che si chiamasse proprio così?” (non ricordo le parole esatte ma il senso è questo). Risposta ripetuta dopo qualche riflessione da tutti i bambini: “dio!”. Al che la ragazza sorniona incalza: “ma siete proprio sicuri? e se è dio che ha deciso perché in ogni lingua la stessa cosa ha un nome diverso? gli avrebbe dato un solo nome, non vi sembra?” Sconcerto tra i bambini: cavoli, non ci avevo pensato! ma se non è dio chi è che può dare i nomi alle cose? risponde la logopedista alla domanda tacita dei bambini: “sono gli uomini che hanno dato i nomi alle cose”. Ricordo che uscii con un senso di disagio. Non sono religiosa, ma avevo la sensazione che affrontare un tema filosofico di tale portata addestrando bambini così piccoli a ragionamenti pseudorazionalizzanti fosse indottrinamento. Mi pare però che nessun altro genitore condividesse il mio disagio (forse i religiosi si sentivano in minoranza e stettero zitti) e i bambini comunque dimenticarono presto, per cui amen. Il senso di disagio mi rimase: pensavo che almeno fino a 6 anni si avrebbe diritto alla magia e al divino

Sono felice della lettura appena affrontata. Grazie Wu ming per questi intenti nel vedere nuove possibili direzioni. Ho trovato molte affinità in quello che negli anni sto sviluppando, in forma estetica essendo un artista visivo, sulla concezione di “omertà” e “mafiosità”. Mafiosità in quanto oggetto culturale alimentato e gonfiato fino a renderlo fatto concreto. Mafiosità come creazione di un disimpegno nel notare come la mafia non sia nient’altro che il capitalismo evoluto in un dato territorio appropriandosi di specifici linguaggi culturali, deturpandoli, denaturalizzandoli, svalutandoli. Conseguenza l’annientamento dalla memoria delle lotte sindacali siciliane dell’ottocento e la trasformazione antropologica del lavoratore “ribelle” con una motivazione utile in mafioso con un senso di antistatalismo utile al potere statale stesso. L’omertà è direi quasi un sinonimo della disvisione ma varia proprio per la sua base linguistica, si omette e non si disvede. C’è però sempre stata un’omissione di una cosa vista, ed è qui che mi aggancio a voi per la logica di disvisione e di immagini del mondo. Sono partito dalla concezione geografica (mi fondo sugli studi di Franco Farinelli) che ha effettivamente mutato la nostra concezione di mondo e dunque di immagine del mondo. L’uccello alato è ancora oggi dominatore, ma gli ultimi periodi ci indicano che sta facendo fatica perchè ci stiamo spaventando di cose che effettivamnete non ci è possibile vedere. Mi viene dunque da pensare che questo è effettivamente il momento giusto per agire in forma estetica per destrutturare l’estetica stessa, introducendo un concetto che includi altre forme sensitive. Fasi liminali, transitorie, anche catastrofiche come la concezione vulcanica, la convivenza con i vulcani. Il senso di vita, la precarietà necessaria, un nuovo incanto. La “meraviglia” che voi date.

Sono un siciliano emigrato, mi occupo di associare la condizione di abitabilità in un territorio piuttosto che in un altro, l’abuso alla natura che una pianura apparentemente concede, contrapposto alla convivenza instabile che un vulcano impone. Dopo anni ci si innamora del vulcano (nei limiti delle possibilità di restare vivi)… Bisogna predisporsi nel far avvenire gli imprevisti, forse si può ragionare con questa logica di convivenza dell’imprevisto necessario.

@ filo a piombo: la cosa più onesta che posso rispondere, e senza alcuna ironia, è che scrivo saggistica perché non sono abbastanza brava per scrivere letteratura. La teoria e l’analisi sono taaaaaanto più semplici della mitopoiesi e delle favole…

@ antonella: per non dir nulla – sempre restando ai bambini – del modo in cui il sistema pedagogico oggi legge ogni alterità (di comportamento, di modi culturali ecc.) come un deficit, una insufficienza da sanare, anziché come espressione della molteplicità degli umani. Ma qui il malumore mi trascina off topic.

@ Sartorius: …assolutamente sì! Uno dei trucchi del “disincanto stregonesco” capitalista è stato quello di prendere tutte le pratiche abbastanza potenti da cambiare il nostro senso del mondo (letteratura, cinema, teatro, danza ecc.), relegarle in un calderone confuso detto “arte” e poi posizionare quest’ultimo nel settore di mercato dello “svago”. A questo depotenziamento oggi si accompagna anche un profluvio di prodotti culturali fatti apposta per concedere al nostro immaginario atrofizzato un’ora d’aria, ma facendo attenzione non restituirgli neanche un grammo della sua pericolosità politica. E’ davvero urgente una profonda ripoliticizzazione dell’arte.

La questione-mafia, poi, è un esempio eccellente di disvisione: non solo per i suoi meccanismi interni (l’omertà, appunto), ma anche per come viene presentata all’esterno, ai bravi-e-onesti-cittadini indotti a pensarla come una banale associazione a delinquere, anziché come un esempio di governo complesso dei territori (territorio geografico, urbano, sociale, psichico, emotivo) attraverso il terrore. Quanti passi si contano fra l’omertoso che nulla vuole sapere della guerra fra cosche e il bravo cittadino che nulla vuole sapere della rotta libica?

@Stecon: hai perfettamente colto quello che volevo dire. L’impasto, il calderone chiamato arte é proprio il mezzo di persuasione usato anche a scopi di copertura, annebbiamento che impedisce una lucida visione. Si tratta dunque proprio di uno scontro tra meraviglie che provocano coprenti offuscamenti polverosi e meraviglie che smascherano ma pur sempre con altra aria, magari se necessario con dell’altra polvere. La ripoliticizzazione dell’arte é fondamentale e si può partire da chi non ha smesso di vedere l’arte politicizzata. Esistono, esistiamo, i Wu Ming ne sono il primissimo esempio, il restante é da cercare perché esiste ma non si vede.

Continuo ad associare la questione mafiosa perché ci sono veramente molte connessioni alla deriva complottista illuminata da Wu Ming2. Per esempio l’anti-comunismo: Salvatore Giuliano é l’esempio di utilizzo mitopoietico che gli Usa hanno fatto su di lui, come figura anti-comunista;

La parola “mafia” viene scritta per la prima volta in un’opera teatrale del 1863 da un drammaturgo che si chiama Gaspare Mosca, da quel momento inizia l’indicazione del genere mafioso che dalle sue stesse rappresentazioni viene creato e idealizzato, fino a quello che tutti noi oggi vediamo. Persone che non sapevano nemmeno il significato e l’esistenza della parola, iniziano ad essere mafiosi. Non é affatto una visione che nega l’esistenza di quella che viene definita associazione, ma é dalla descrizione, rappresentazione di una cosa non ancora vermanete formata, proprio per come é avvenuto per QAnon, che si é creato modello di esistenza fino a divenire cosa reale. L’arte, la rappresentazione, la generazione di esistenza é dunque considerabile semenza ideologica. Mafia come fascismo del sud Vincenzo Consolo ci ha spiegato, più duraturo perché fenomeno che non si auto-dichiara, di fatto i fascisti dopo la loro caduta hanno iniziato i loro movimenti sotterranei simil-mafiosi, come le destre eversive che non a caso sono collegabili nelle indagini di mafia. L’atteggiamento complottista, se non identificato dal suo scatenarsi, crea vere ragioni di esistenza, crea violenze e disvisioni.

Come già ho avuto modo di dire, le riflessioni di Stefania e Cristina non sono solo interessanti, ma sono importanti. Sono anche molto ampie e comprensive, e le varie parti della riflessione si tengono in equilibrio grazie alla tensione filosofica, che è intenzione di verità, e non di produzione di credenza o ricerca di assenso. Impongono pensiero, il grande “dis-veduto” del nostro tempo. La dis-visione appunto. Grande portata filosofica, perché? Perché è strutturale alla formazione di qualsiasi cultura. La cultura, ogni cultura, è per essenza la risultante di una relazione interna fra visione e dis-visione. Prima di ogni altra specificazione, una cultura è l’espressione di una intenzione di senso espressa da una parte dell’umanità in un certo tempo. Come una parola, un discorso, la cultura è, per così dire, il discorso complessivo che esprime il modo in cui un’epoca fonda se stessa. La fondazione di un’epoca è la cultura. Ma come la parola, così la cultura non può esprimere l’intenzione di senso in sé, in quanto l’espressione necessita di un sistema di riferimento estrinseco all’intenzione, entro il quale costringere, e quindi perdere, l’intenzione stessa. Ne consegue che ogni cultura è sempre espressione parziale, limitata del senso profondo che un’epoca vuole esprimere. Il problema allora non è nel limite, strutturale ed essenziale, ma nel disvedere il limite stesso, cioè non vedere che ogni cultura non può contenere il tutto che pur intende esprimere. Non vedendo il limite, ogni cultura crede di essere l’assoluto, e vuole imporsi sulle altre. In ciò la cultura diviene potere.

Contributo fulmineo relativo ai «trucchi del “disincanto stregonesco” capitalista», a quelle «pratiche abbastanza potenti da cambiare il nostro senso del mondo», arte, teatro etc. Segnalo, se non vi ci siete già imbattut*, un testo degli anni 90 secondo me degno di attenzione e che «adesso ha senso raccontare»: Vaiolo, di Edoardo Erba. Ne si può vedere un “campionamento” fatto da Natalino Balasso su YT. Se le immagini vi garbano buttate un occhio anche a ciò che dice Natalino in calce al video. Importante.

@SteCon e Sartorious:

«Quanti passi si contano fra l’omertoso che nulla vuole sapere della guerra fra cosche e il bravo cittadino che nulla vuole sapere della rotta libica?»

Se non sbaglio erano 100.

Questa e’ una richiesta di informazioni, non un commento all’articolo (scusatemi). Qualcuno saprebbe dirmi autore e titolo del dipinto posto a inizio articolo (il pittore e il paesaggio che diventano un volto?). Lo trovo molto interessante perché incapsula alcune delle idee su cui lavoro come ricercatore (non tanto la “disvisione” quanto le varie opzioni interpretative disponibili a chi interpreta un’opera d’arte), e sto meditando se ci sia la possibilita’ di utilizzarlo per la copertina di un libro. Dovrei probabilmente poterlo rintracciare da solo, ma non sembro esserne in grado, quindi vi chiedo lumi. Grazie anticipatamente.

Circola da anni, vorticosamente, come meme, a illustrazione di mille post di “curiosità” e illusioni ottiche. Il nome dell’opera non lo conosciamo, ma dovrebbe essere dell’artista ucraino Oleg Shuplyak.

A proposito di disvisione, procedendo nell’esame del fenomeno, emergono conseguenze violente di questa dinamica. Se il disvedere accomuna non qualche persona ma una grande moltitudine, si ha che i pochi che non disvedono, quindi che vedono, sono ritenuti dei visionari. Il visionario è altro dal veggente: il visonario vede cose che non ci sono e che per questo altri non vedono, mentre il veggente vede cose che altri non vedono ma che questi altri concedono che sia, per cui al tempo stesso concedono al veggente una maggiore capacità di vedere. La moltitudine dei disvedenti distingue fra veggenti e visionari, attribuendo al veggente le capacità di direzione e gestione dello stato di cose, mentre verso il visionario ha un duplice comportamento: se il visionario vede cose che alla moltitudine non interessano, viene lasciato da solo, né confortato né osteggiato. Ma se il visionario vede cose che urtano la tranquillità che la disvisione produce, cioè quindi se osteggia tutto l’impianto disvisivo della moltitudine, ecco che il visionario diventa un pericolo e deve essere colpito, distrutto. Pertanto la disvisione, che parte come atteggiamento difensivo, si trasforma e diventa offensivo. Soprattutto laddove la disvisione viene guidata, adottata come strategia politica, essa implca necessariamente la prassi dello squadrismo intellettuale, perché il visionario mina il terreno comune dello stare insieme dei molti. Per questo personaggi della cultura un po’ mediaticamente compromessi come Agamben, Barbero e Cacciari (ABC) divengono subito bersagli. Adesso per esempio Barbero è un sessista irrimediabile.

«se il visionario vede cose che urtano la tranquillità che la disvisione produce, cioè quindi se osteggia tutto l’impianto disvisivo della moltitudine, ecco che il visionario diventa un pericolo e deve essere colpito, distrutto»

Esatto.

Questo è un aspetto che, come molti qui, ho potuto esperire direttamente, nel mio estremamente piccolo, fin dai primi mesi, quando la “perdita della disvisione” faceva criticare misure ritenute salvifiche, giuste ed essenziali da gente in preda al panico e per la quale la tua critica, per moderata e argomentata che fosse, era a tutti gli effetti una bestemmia in chiesa (mascherine all’aperto? Un mi* parente ancora oggi terrorizza i figli al parco giochi urlando “se c’è gente mettete la mascherina!!!”).

Oggi poi la posizione di chi rifiuta la visione mainstream in cui i no-vax sono IL problema (pratico ed etico: irresponsabili egoisti che faranno collassare le T.I.) è veramente esposta e pericolosa sia in senso mediatico (vedasi appunto gli esempi di squadrismo mediatico che fai tu) ma anche in senso personale, lavorativo e “fisico” se le cose dovessero poi prendere una brutta piega dal punto di vista epidemiologico quest’inverno.

Più la discussione esce dal dibattito strettamente scientifico e politico (ammesso che ce ne sia uno) e viene divulgata e propagandata alle “masse”, più questa si “semplifica” e polarizza nei connotati schematici e ridotti della disvisione collettiva e della presa di posizione fideistica.

Il visionario, a questo punto, si troverà veramente in una posizione scomoda e pericolosa.

Il fatto poi che ci sia già ora un disvisione maggioritaria “ortodossa”, e una disvisione minoritaria “complottista” (in cui, però, mi sia concesso, vedo minore compattezza fideistica e molta più propensione alla “cessazione della disvisione” – anzi, se sei complottista hai già smesso di disvedere e poi, purtroppo, hai cominciato ad aderire alla nuova disvisione, ma in modo meno fideistico, credo) fa sì che chi vede “veramente” bene sia una minoranza talmente esigua da essere irrilevante.

Grazie della distinzione fra visionario e veggente, Negante: me la metto da parte come strumento di lavoro.

È come scrivi: ABC visionari (e quindi proscritti, infamati e ridicolizzati), e in giro solo finti veggenti (tipo gli accelerazionisti, o quelli che vogliono andare a evolvere negli spazi cosmici, o quelli che pensano che la green economy sia qualcosa di diverso dalla solita, vecchia e genocida economy).

Aggiungerei che l’abitabilità dei diversi mondi umani dipende proprio da quanto è inviolabile il confine fra vedere e disvedere: più è rigido, più quel mondo è a rischio “totalitario” (intendendo, con ciò, la sussunzione di ogni variabilità sotto un’unica normalità: reductio ad unum). Non siamo messi benissimo.

Circa il livello di proscrizione e ridicolizzazione di B., è veramente “rivelatore”, per un ex buonista abbastanza pirla come me (bleah, no, dai, che poi mi si prende alla lettera, che già mi ero autodefinito catto-comunista e non va bene), vedere che a prendere metaforicamente pece e piume e a mettersi in fila per cospargerle sul reo partecipa anche l’editorialista del Corrierone che in tempi precedenti invece lo incensava come grande storico e divulgatore Sabaudo ed esempio per le masse corrotte e vocianti.

Gente che ha sempre commentato Orwell, in teoria avendolo letto e compreso, appunto, che ha sempre vantato “apertura di vedute” anche New Age, oggi, al culmine della disvisione (ma dopo anni di adesione, supporto e imbellettamento del Sistema), si trova nel mezzo di quella massa impaurita e incattivita che ha sempre disprezzato a brandire i forconi e linciare il visionario, solo e inerme.

Soluzioni già pronte hanno seppellito il concetto di collettivo che significa vivere spazi che accolgono le singolarità. Ritengo che la mossa vincente dei governi o di ogni altro potere sia stata la sottrazione di spazi fisici, trasformati poi in percorsi mentali obbligati che sono percepiti come sufficienti a esistere senza nessunə che debba scoprire altre potenzialità.

Forse cercare la verità é morire, e quello che mi sembra più grave é che ormai gli individui cerchino la morte. Se morire fisicamente fa paura un po’ a tuttз, la morte sociale é qualcosa di perversamente rassicurante.

Per disvedere dobbiamo tornare a riappropriarci degli spazi.

Vorrei chiedere da quale suo titolo é tratta la cit di Melandri

In un certo senso, Enzo Melandri è il classico “autore di un libro solo” e l’opera che tutti i meladriani studiano, amano, a volte capiscono, a volte fischiettano, è La linea e il circolo: 700 pagine di scavo archeologico-filosofico in grado di cambiare per sempre la visione di chi si prende il tempo di seguirlo, carponando, per i cunicoli e le caverne del pensiero occidentale. La citazione contenuta nell’articolo, tuttavia, non è di Melandri ma di Federico Campagna, ed è tratta da un’intervista (uscita in occasione della traduzione italiana di Magia e tecnica) linkata alle parole “giovane filosofo”.