«This machine…»

di Salvatore Talia (guest blogger)

In tutte le lingue del mondo, dare a qualcuno del fascista significa insultarlo pesantemente. In questo modo la coscienza civile di tutti i popoli esprime, anche mediante il linguaggio, un giudizio storico e morale di condanna nei confronti di un’ideologia che ha sanguinosamente segnato il ventesimo secolo.

Nessuno, pertanto, dovrebbe trovare strano che il protagonista di un lungometraggio a cartoni animati del maestro giapponese Hayao Miyazaki pronunci la memorabile battuta:

«Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale.»

Né si troverà strano che la battuta, proprio perché efficace e molto caratteristica, sia citata in esergo nella voce della versione italiana di Wikipedia dedicata a questo film.

Eppure qualcuno, nella pagina di discussione della stessa voce, ha avuto da ridire:

«Mi pare una citazione alquanto inopportuna. Propongo di cassarla e sostituirla. Si può tranquillamente inserire una citazione neutra e rispettosa comunque del personaggio e che non crei parallelismi offensivi per parte degli utenti di Wiki. – Jose Antonio 16:10, 4 ago 2012. [Sottolineatura mia, N.d.R.]»

Il giorno dopo è intervenuto un altro utente per dare ragione a Jose Antonio:

«Sono assolutamente d’accordo con Jose, di tutte le citazioni del film se n’è scelta una a sfondo politico… mi sembra inopportuno, anche perché le sfumature politiche non sono di certo le peculiarità più pregnanti e rappresentative del personaggio: c’erano citazioni ben più esemplari sui piloti d’idrovolanti, sull’aviazione, sull’amore, sull’Adriatico. Rimuovere o almeno sostituire con una citazione più rappresentativa e neutra. – Theirrules 07:14, 5 ago 2012».

La proposta di Jose Antonio di censurare la citazione è stata respinta, almeno finora. Infatti altri utenti di Wikipedia sono intervenuti nella discussione facendo notare (e debitamente citando alcune fonti di critica cinematografica) che il tema politico è centrale nel film di Miyazaki, e che in particolare la battuta contestata da Jose Antonio e da Theirrules rappresenta in modo emblematico l’antifascismo esistenziale del protagonista.

Tuttavia, soffermiamoci un attimo sulla singolare argomentazione di Jose Antonio. Chi, e quanti, sono questi utenti di Wikipedia Italia che possono sentirsi offesi da una battuta antifascista (tutto sommato blanda, se si considera che il personaggio che la pronuncia è un maiale antropomorfo) contenuta in un cartone animato?

Un libro inchiesta

Ci aiuta a rispondere a questa domanda un interessante libro inchiesta su Wikipedia recentemente pubblicato: Emanuele Mastrangelo & Enrico Petrucci, Wikipedia. L’enciclopedia libera e l’egemonia dell’informazione, Bietti, Milano 2013, pagg. 393, Euro 16,00, ISBN: 978-88-8248-299-2.

Il libro, «promosso e patrocinato» da Gianfranco De Turris (che gli autori per questo ringraziano a pag. 393), è per molti aspetti un’iniziativa lodevole. Mancano in Italia studi approfonditi su Wikipedia, nonostante l’importanza che l’enciclopedia libera viene sempre più assumendo come fonte d’informazione principale non solo per gli utenti di Internet, ma ormai anche per il mondo della cultura e dell’informazione largamente inteso (giornali cartacei, agenzie di stampa, scuola). Tutta la prima metà del libro, la più convincente, è un efficace reportage sul modo in cui Wikipedia è entrata a vele spiegate nella vita quotidiana di molti che pure a volte ostentano di disprezzarla. Sempre più giornalisti, intellettuali e politici, come fanno giustamente notare Mastrangelo & Petrucci con una serie di divertenti esempi, attingono largamente a Wikipedia come fonte, più o meno riconosciuta, d’informazione.

Altro pregio del libro di Mastrangelo & Petrucci consiste nell’offrire informazioni utili e puntuali sulla storia di Wikipedia, sul suo funzionamento, sul suo linguaggio e sulle sue regole.

Gli autori, forse per reazione alla sottovalutazione di Wikipedia da parte della cultura ufficiale, tendono in verità ad esagerare in senso opposto, enfatizzando oltre misura l’importanza dell’enciclopedia libera, fino a definire Wikipedia nientemeno come il «più grande progetto culturale degli ultimi secoli» (pag. 98) e «una delle pochissime voci positive di un bilancio epocale complessivamente negativo» (pag. 8). Mastrangelo & Petrucci non esitano a paragonare Wikipedia alla storica enciclopedia di Diderot e D’Alembert: il compito delle due enciclopedie sarebbe il medesimo, quello di «sistematizzare il sapere, fare ordine, classificare, categorizzare, indicizzare, far sì che ogni barlume d’informazione utile possa essere classificato e trovato» (pag. 99). Con il che, sia detto per inciso, Mastrangelo & Petrucci fraintendono il senso complessivo dell’impresa di Diderot e D’Alembert, la quale non aveva tanto l’obiettivo di sistematizzare e gerarchizzare il sapere, quanto invece quello di socializzare la conoscenza nell’ambito di un’ipotesi di critica e di trasformazione rivoluzionaria della società.]

Per Mastrangelo & Petrucci, «Wikipedia è un progetto grandioso e geniale. Per la prima volta da decenni l’umanità è riuscita davvero a ideare un meccanismo virtuoso con il quale si può combattere l’entropia, ancorché nel regno dell’informazione e non in quello della termodinamica» (pag. 341).

Osservo di passata che una minore fascinazione avrebbe forse evitato ai due autori di incorrere in un brutto scivolone: attribuire ad Antonio Gramsci una definizione della egemonia culturale, riprendendola (evidentemente senza verificarla) dalla omonima voce di Wikipedia (pag. 369).

Peccato che, però, quella particolare definizione sia apocrifa: il brano citato non si trova, infatti, in nessuna delle opere di Gramsci. L’utente di Wikipedia che ha inserito il brano virgolettato lo ha fatto per errore. Poco male: grazie ai meravigliosi meccanismi auto-correttivi dell’enciclopedia libera l’errore è già stato discusso e corretto, perlomeno in it.wiki. Per vedere la medesima correzione sul libro di Mastrangelo & Petrucci, invece, bisognerà attendere una eventuale seconda edizione.

Il «meccanismo virtuoso» di Wikipedia, nella visione dei nostri due autori, ne assicura l’inarrestabile progresso. Il libro tende a minimizzare alcune contraddizioni che – si direbbe – possono ben ostacolare o inceppare il funzionamento dell’enciclopedia libera. Per esempio, il fatto che Wikipedia appartiene a un ente privato (sia pure senza fini di lucro) qual è la Wikimedia Foundation, ciò che, in astratto, la rende vulnerabile a rischi di tracollo economico o agli appetiti di grandi gruppi capitalistici, che potrebbero in futuro manovrare per appropriarsi di una potenziale fonte di profitti.

Nel libro, a dire il vero, sono riportati vari preoccupanti casi emersi negli scorsi anni, in cui alcune corporation private, gli uffici stampa di alcuni uomini politici, e addirittura alcuni servizi di intelligence, hanno tentato di manipolare a proprio vantaggio i contenuti della versione inglese di Wikipedia (pp. 41-55). Tuttavia, chiosano Mastrangelo & Petrucci, «il problema dell’influenza esterna a Wikipedia è relativamente poco preoccupante a fronte di quello rappresentato dalle camarille interne alla comunità wikipediana» (pag. 55).

Viene così introdotto un tema che avrà ampio sviluppo in tutta la seconda metà del volume, fino a costituirne il motivo dominante. Qui l’ottica di Mastrangelo & Petrucci si restringe di colpo, diventa nazionale, e la trattazione è pressoché interamente dedicata alla denuncia di un grave pericolo che, a detta dei due autori, minaccia it.wiki (la versione in lingua italiana di Wikipedia): «il rischio che la pigrizia di chi usa Wikipedia e la malignità di un gruppo di furfanti la faccia scivolare verso il suo opposto maligno: un Ministero della Verità orwelliano» (pag. 104, corsivo mio).

La «cricca»

Agli occhi di Mastrangelo & Petrucci, it.wiki ha innanzitutto un problema: che «una parte molto notevole degli utenti più attivi si riconosc[e] in aree politiche vicine alla sinistra» (pp. 177-8). In it.wiki »colui il quale si professa “di sinistra” ha – e riesce a ritagliarsi – una cittadinanza che è in parte negata a chi, invece, fa aperta professione di fede politica opposta o chi, comunque, si dimostra in qualche maniera “non-di-sinistra”» (pp. 178-9, corsivi miei). Questo avviene intanto per la ben nota timidezza che impedisce a tanti italiani «non-di-sinistra» di manifestarsi liberamente come tali; la maggioranza silenziosa (cfr. pag. 182; Mastrangelo & Petrucci usano effettivamente questa espressione a pag. 374). Ma soprattutto ciò avviene perché gli utenti «non-di-sinistra», secondo i due autori, in it.wiki sarebbero apertamente discriminati.

Le pagine sicuramente più deboli, nel testo che sto esaminando, sono proprio quelle dedicate alla presunta “egemonia” della sinistra su Wikipedia, un’egemonia che il libro tende a definire in termini molto grezzi e complottistici. In Wikipedia esistono infatti degli utenti, definiti “amministratori” o “admin”, che vengono periodicamente eletti per svolgere mansioni di servizio, e che dispongono di alcune prerogative in ordine alla manutenzione dell’enciclopedia, alla cancellazione delle pagine, a determinate sanzioni che possono irrogare a utenti che violino le norme di condotta dell’enciclopedia, ecc. Ciò posto, secondo Mastrangelo & Petrucci esisterebbe in it.wiki una ristretta «cricca» di amministratori di sinistra che abusano dei loro poteri, opprimendo, discriminando e perseguitando gli utenti che non la pensano come loro.

Abbastanza onestamente, a un certo punto del libro i due autori riconoscono che il loro tentativo di analisi delle dinamiche operanti nella comunità degli utenti di it.wiki (benché il volume contenga alcune significative statistiche, come vedremo in seguito) non è condotto secondo i criteri scientifici della statistica sociologica (pag. 166).

Anche dopo questa precisazione, però, bisogna rilevare che il libro di Mastrangelo & Petrucci è penalizzato da un forte divario fra le tante pagine in cui si parla di Wikipedia in modo informativo e pertinente, con un evidente sforzo di oggettività , e altre pagine in cui la tesi della “cricca” viene argomentata in modo assai sommario, con un metodo che definirei “pansiano”. L’ipotesi degli admin di sinistra che discriminano gli utenti «non-di-sinistra», infatti, viene dapprima enunciata mediante l’uso di formule-slogan che si vorrebbero incisive e icastiche (la «cricca», i «guardiani della memoria», la «Ceka», i ripetuti riferimenti a Orwell ecc.), e poi viene illustrata mediante una casistica tratta soprattutto dalle conversazioni fra utenti nelle pagine di discussione di it.wiki. Gli esempi da loro raccolti varrebbero da soli, secondo i due autori, a dimostrare l’esistenza della «cricca».

Il metodo scelto da Mastrangelo & Petrucci si presta fin troppo facilmente alla confutazione. Infatti, si possono agevolmente contrapporre, agli stralci di dibattito selezionati dai due autori per dimostrare gli abusi della «cricca» di sinistra ai danni di determinati utenti «non-di-sinistra», altri esempi, tratti sempre dalle pagine di Wikipedia, dove pare proprio che gli abusanti siano questi ultimi. Cosa che farò nel prosieguo di questo articolo.

Per ora mi limito a rilevare alcune incongruenze in cui incorrono Mastrangelo & Petrucci nel discutere il loro stesso materiale. Ad esempio: a pag. 299, i nostri due autori condannano chi discute l’autorevolezza di alcuni storici ritenuti (a torto o a ragione) di destra, in quanto secondo Mastrangelo & Petrucci è sbagliato «delegittimare una fonte denigrando antropologicamente il suo autore». Soltanto due pagine dopo, viene riportato con favore un lungo commento dell’utente Presbite nel quale tra l’altro Nicola Tranfaglia viene definito «perfettissimo esempio di “intellettuale organico” di scuola marxista-leninista ortodossa tuttora notoriamente comunista (…) storico comunistissimo schierato con tessera» (pag. 301). A pag. 307, in un suo commento parimenti citato per esteso e con approvazione, Jose Antonio dileggia lo scrittore Giacomo Scotti in quanto quest’ultimo «dopo la seconda guerra mondiale si è trasferito in Jugoslavia per vivere il paradiso di Tito». Su osservazioni come queste, Mastrangelo & Petrucci evidentemente non trovano nulla da ridire; salvo indignarsi e parlare di «razzismo ideologico” (pag. 298) quando rilevano che in Wikipedia qualcuno osa mettere in dubbio l’autorevolezza di un autore come Giorgio Pisanò.

Who’s that boy? Il caso Emanuele Mastrangelo

Emanuele Mastrangelo

Sarebbe interessante poter distinguere i rispettivi contributi dei due autori al libro, cioè quali pagine sono state scritte da Petrucci e quali da Mastrangelo; ma non ci sono elementi per stabilirlo. Il volume, in quarta di copertina, ci dice solo che Enrico Petrucci è ingegnere e «si è occupato di diverse inchieste sull’enciclopedia libera», mentre di Emanuele Mastrangelo è detto che collabora con la rivista Storia in Rete e che «[n]el 2011 fu espulso da Wikipedia per aver sostenuto che la storiografia italiana non è rimasta ferma agli anni Ottanta». In una breve nota all’interno del volume troviamo qualche dettaglio in più sulla vicenda dell’espulsione di Mastrangelo da it.wiki: «sebbene bandito per “falsificazione di fonti”, l’accusa non è mai stata provata e, anzi, risultano falsificate le prove condotte contro di esso» (pag. 228). Niente di più e niente di meno.

Per sapere qualcosa di più a proposito di Emanuele Mastrangelo possiamo partire da un libro dello storico Gabriele Turi, La cultura delle destre. Alla ricerca dell’egemonia culturale in Italia, Bollati Boringhieri, Torino 2013, pp. 175, Euro 14,00, ISBN 978-88-339-2429-8. Nell’ultimo capitolo del suo libro, Turi traccia una mappa del revisionismo storico su Internet partendo dal sito storiainrete.com, cui corrisponde una rivista cartacea fondata nel 2005 con redattore capo Emanuele Mastrangelo. Di Mastrangelo, Turi osserva che suoi interessi peculiari sono Mussolini e il fascismo, e che nel 2006 pubblicò un libro intitolato I canti del littorio. A proposito della rivista, Turi scrive che essa «abbraccia completamente la vulgata revisionista, coniugando inoltre un registro cattolico ultraconservatore con un gusto per i “misteri” e le “rivelazioni”, di cui Salò è il terreno di elezione». Secondo Turi, il mensile sarebbe inoltre caratterizzato da «una diffusa comprensione per il fascismo», condivisa anche dai lettori della rivista, i quali, nel 2009, risposero a un sondaggio su quali fossero i «super italiani» attribuendo il terzo posto a Benito Mussolini (subito dopo Leonardo e Galileo).

Fin qui Gabriele Turi. Proviamo ora a vedere se corrisponde al vero l’asserzione di Mastrangelo di essere stato espulso ingiustamente da it.wiki e di essere stato vittima di una persecuzione politica. Stranamente, i documenti della vicenda non vengono richiamati, né in alcun modo utilizzati, nel libro di Mastrangelo & Petrucci; essi comunque sono facilmente reperibili in it.wiki.

Si può partire dalla segnalazione di problematicità (l’atto che su it.wiki equivale a un’apertura di procedimento disciplinare contro un utente) a carico di Mastrangelo in data 14 giugno 2009.

La segnalazione nacque a partire dalla voce Benito Mussolini, cui all’epoca Mastrangelo collaborava, e da una relativa discussione in cui Mastrangelo si oppose strenuamente a che il… “viaggio” di Mussolini da Milano a Dongo, fra il 25 e il 27 aprile 1945 (viaggio che, come tutti sanno, si concluse con lo smascheramento di Mussolini che fu scoperto dai partigiani travestito da soldato tedesco), fosse definito «fuga». Fra l’altro Mastrangelo sosteneva che «quasi tutti gli storici di un certo peso da almeno 15 anni non danno più credito a questa vecchia tesi”» Le citazioni da storici, con cui Mastrangelo intendeva giustificare la sua asserzione che Mussolini non stesse affatto fuggendo, furono poste in dubbio riguardo alla loro veridicità. Di qui la segnalazione, che si concluse, dopo ampio dibattito, con l’irrogazione a Mastrangelo di un «blocco di scrittura» (l’equivalente della sospensione da it.wiki) di sei mesi.

Ogni passo sette leghe, via, veloci, verso la Svizzera.

Mastrangelo fu poi oggetto di un’altra segnalazione di problematicità che si concluse, dopo un lunghissimo dibattito, con il suo blocco infinito (l’espulsione definitiva, detta anche ban) da it.wiki, il 16 novembre 2010 (quindi non nel 2011, come erroneamente riportato dalla quarta di copertina del libro).

Inviterei a leggere per intero i due dibattiti, perché sono di per sé molto istruttivi per capire come funziona Wikipedia. Dalla lettura delle due discussioni, fra l’altro, si evince come le accuse rivolte contro Mastrangelo da vari utenti non si limitassero alla falsificazione delle fonti, ma comprendessero una serie di altri addebiti, quali:

1) l’aver usato Wikipedia non come una mera enciclopedia (cioè come semplice esposizione, di tipo compilatorio, di un sapere già consolidato), bensì come un mezzo per divulgare i risultati delle proprie ricerche;

2) l’aver fatto di Wikipedia una sorta di tribuna per la divulgazione di tesi storiografiche fortemente minoritarie, non condivise dalla maggioranza degli studiosi;

3) l’aver assunto un punto di vista «smaccatamente di parte», compilando voci in modo estremamente fazioso e politicamente tendenzioso («POV», in gergo wikipediese, acronimo di Point Of View);

4) l’aver preteso di selezionare le fonti a suo piacimento, privilegiando in modo indebito quelle appartenenti a una determinata corrente (quella del “revisionismo storico”), la sola da lui considerata “scientifica”, e svalutando tutte le altre alla stregua di semplice “vulgata” ;

5) l’aver dimostrato, nelle discussioni con altri utenti circa la compilazione delle voci, una evidente malafede, con un atteggiamento che non era quello di collaborare per migliorare l’enciclopedia, bensì quello di mantenere “blindate” le voci stesse, fissandole all’impostazione (politicamente orientata) che egli aveva loro dato.

Da notare che la singolare tesi di Mastrangelo, secondo cui in tema di fascismo solo la storiografia “revisionista” avrebbe valore, mentre tutta quanta l’altra storiografia sarebbe “vulgata” priva di valore scientifico o comunque sarebbe ormai superata dal progresso delle ricerche, la troviamo richiamata, in modo piuttosto apodittico, anche nel libro che sto recensendo (pp. 36 e 382).

Naturalmente, sia nella prima segnalazione del 2009 che nella seconda del 2010, e poi ancora in vari articoli sulla rivista di cui è redattore, e anche altrove in Internet, Mastrangelo si difese ampiamente e con vigore, negando gli addebiti e controargomentando. Può apparire ingiusto che in questa sede io abbia riportato solo gli argomenti dell’accusa e non anche quelli della difesa. Invito nuovamente a leggere nella loro interezza i dibattiti che ho linkato sopra, per farsi un’opinione propria. Qui mi preme soprattutto dare un’idea della dialettica interna fra gli utenti di Wikipedia e degli schieramenti in campo riguardo alla questione del revisionismo storico. Fra gli accusatori di Mastrangelo troviamo utenti come Piero Montesacro, Crisarco e Koji, che nel libro di Mastrangelo & Petrucci vengono stigmatizzati come appartenenti alla «cricca« di sinistra. Fra i difensori di Mastrangelo troviamo invece utenti come Barbicone, Jose Antonio, Presbite e Theirrules. Alcuni di loro li abbiamo già incontrati qui sopra; di altri parleremo fra poco. Jose Antonio e Presbite sono ampiamente citati (ovviamente con favore) anche nel libro di Emanuele Mastrangelo & Enrico Petrucci.

Perché Mastrangelo è stato espulso

Vediamo ora alcune voci alla cui redazione Mastrangelo collaborò prima di essere espulso da it.wiki.

Cominciamo dalla voce Squadrismo. Prenderò in considerazione non la versione attuale della voce, bensì l’ultima redazione prima del ban.

E’ una voce dotata di una sua indubbia coerenza interna, ispirata a una concezione generale che definirei alquanto “farinacciana”. Gli squadristi del 1919 – 1922 vi vengono dipinti come eroi di guerra, guasconi e un po’ goliardi, che si riunirono per reagire giustamente alle intollerabili violenze e provocazioni dei bolscevichi, salvarono l’Italia dalla sovversione, e avviarono una «rivoluzione nazionale» con lo scopo di «rigenerare moralmente e materialmente la patria». Fra gli autori citati nelle note a supporto troviamo, assieme a scrittori e storici “di area” (come Attilio Tamaro, Pino Rauti e Rutilio Sermonti, Mario Piazzesi, Giorgio Alberto Chiurco), anche i più bei nomi della storiografia sul fascismo: Renzo De Felice, Adrian Lyttelton, Angelo D’Orsi, Mimmo Franzinelli e persino Gaetano Salvemini, un cui brano campeggia a inizio voce, debitamente virgolettato, assieme a un altro di Alcide De Gasperi a giustificazione delle violenze squadriste.

Incuriosito dal fatto che tante citazioni da storici antifascisti concorressero a produrre una voce enciclopedica di tutt’altro orientamento, a partire dal dicembre 2012 ho cominciato a verificare la corrispondenza tra il testo e le fonti. E’ un lavoro impegnativo, data l’ingente quantità di riferimenti presenti nella pagina; i risultati, tuttora parziali, che ho ottenuto finora li potete leggere (se ne avete voglia) nella corrispondente pagina di discussione.

Mimmo Franzinelli. Con omissioni e taglia-e-cuci, si trasforma la sua denuncia dello squadrismo in una mezza assoluzione.

Uno dei casi più bizzarri è quello relativo a una citazione dall’eminente storico britannico Adrian Lyttelton, chiamato in causa a supporto dell’asserzione secondo cui lo squadrismo sfruttava la borghesia «per la crescita del movimento», quando invece Lyttelton, alla pagina citata, scrive l’opposto, che cioè «i capi del primo fascismo concedevano i loro servizi ai loro protettori del ceto borghese”» (quindi, secondo Lyttelton, erano semmai i borghesi a sfruttare gli squadristi, e non viceversa). Anche De Felice e Salvemini vengono interpretati in modo similmente “libero”. Peculiare è il caso di Mimmo Franzinelli: chi ha letto il suo libro (Mimmo Franzinelli, Squadristi. Protagonisti e tecniche della violenza fascista 1919-1922, Mondadori, Milano 2003) sa che si tratta di un testo serissimo, documentatissimo, nel quale la violenza squadrista viene accuratamente descritta e denunciata in tutta la sua crudezza. Poco di tutto questo traspare dalla voce, in cui Franzinelli è perlopiù citato per certe sue osservazioni incidentali, di valore decisamente secondario nell’economia del testo, che però sembrano andare in senso giustificazionista.

A onor del vero, bisogna dire che non è Mastrangelo l’autore di questi stravolgimenti delle fonti. Ad esempio, il passo manipolato di Salvemini è stato inserito da Jose Antonio (che però si è limitato a citare un testo di Giordano Bruno Guerri dove la manipolazione era già presente), mentre i richiami a De Felice e a Lyttelton sono stati inseriti da Barbicone. Di questo Barbicone (un utente che risulta inattivo su it.wiki dal 2011) un altro utente, in pagina di discussione, ha affermato l’appartenenza a Casa Pound, affermazione non smentita dall’interessato. Nella stessa pagina Mastrangelo osserva con compiacimento che Barbicone «sta rapidamente diventando il principale contributore della voce».

E’ comunque strano che uno storico di professione – come Mastrangelo ama definirsi – non si sia accorto, in una voce da lui tenuta sotto stretta osservazione, di questo uso molto discutibile di fonti che sono tutte ben note agli specialisti. Così come è strano che Mastrangelo, che sopra abbiamo visto essere così sensibile al problema del “razzismo ideologico”, non si sia posto qualche dubbio sulla qualità dell’apporto di un «principale contributore» il quale, per avvalorare il proprio uso del concetto di guerra civile, osserva che persino «gli storiografi antifascisti ed ebrei parlano di “guerra civile”». (corsivo mio).

Passiamo ora a una voce alla cui redazione Mastrangelo ha contribuito in modo significativo. Questa è l’ultima redazione della voce Fascismo prima del ban.

Le due sezioni intitolate La creazione dell’uomo nuovo e Il mito del Sangue contro l’Oro sono state inserite da Mastrangelo, rispettivamente il 13 gennaio e il 3 febbraio 2008. Sono referenziate in modo assai sommario (fra l’altro con la citazione di un libro dello stesso Mastrangelo). La prima sezione è una disamina del tentativo fascista di «riformare eugeneticamente» il popolo italiano, tentativo che Renzo De Felice definì «moralmente ripugnante» e sul quale Emilio Gentile (Emilio Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 235-64) ha scritto pagine esaurienti mettendone in luce le aberranti caratteristiche: l’intolleranza, il razzismo, l’antisemitismo, il militarismo, il nazionalismo imperialista, il maschilismo, spinti all’eccesso dalla delirante e ossessiva ambizione personale mussoliniana.

Senza per nulla rifarsi a questi due storici, Mastrangelo scrive sull’argomento alcuni paragrafi, leggendo i quali si direbbe che la maggiore pecca di tale programma fu il fatto di aver fallito il proprio obiettivo:

«L’uomo nuovo immaginato dai pensatori fascisti era essenzialmente un modello anti-borghese: giovanile, vigoroso, rude, pragmatico, strafottente, disciplinato. Legato alla tradizione e contemporaneamente proiettato nell’epoca della macchina. Un misto di legionario e colono romano e di aviatore futurista.»

La sezione intitolata Il mito del Sangue contro l’Oro espone con una certa ampiezza, mantenendo una alquanto breve distanza critica, tutta una serie di luoghi comuni antisemiti tipici della propaganda della repubblica di Salò.

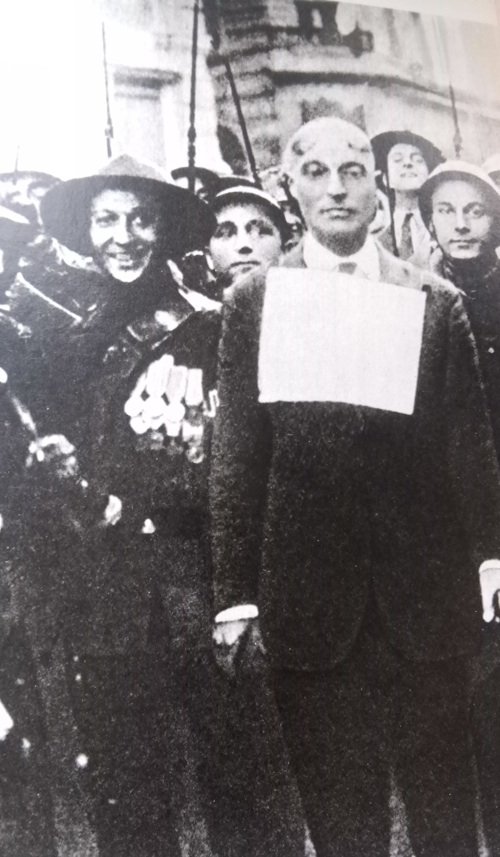

A proposito di strafottenza: qui e qui possiamo ammirare Mastrangelo mentre inserisce tutti i dettagli dell’eroica azione delle camicie nere ai danni del deputato comunista Francesco Misiano.

Roma, 13 giugno 1921. Il deputato comunista Francesco Misiano viene picchiato, rapato a forza e costretto a sfilare per le vie con un cartello al collo – «La patria va servita e io sono fascista» – mentre due ali di squadristi lo insultano e prendono a sputi. È l’idea di «azione eroica» che hanno i camerati. Misiano, peraltro, è un personaggio interessantissimo. Sarebbe tempo di recuperare la sua storia e ri-narrarla. Clicca sulla foto per aprire la voce che gli dedica il Dizionario biografico Treccani.

Una voce creata da Mastrangelo nel gennaio 2010, Battaglia di Tarnova, ha costituito oggetto di una discussione piuttosto accesa tra lo stesso Mastrangelo e Piero Montesacro (Montesacro ha avuto un ruolo importante nel procedimento di espulsione di Mastrangelo ed è ora bersaglio di numerosissimi strali polemici nel libro che sto recensendo: cfr. in particolare, per la discussione sulla voce Battaglia di Tarnova, le pp. 243-6). Tale discussione è ricordata nel libro soprattutto a proposito di una rispostaccia, certamente piuttosto scortese, rivolta da Montesacro a Mastrangelo; il libro, però, dimentica di menzionare il merito della questione, cioè il dato di fatto (ancora oggi ben visibile) di una voce enciclopedica, costruita prevalentemente utilizzando fonti di parte repubblichina, su di un episodio bellico di secondaria importanza il cui unico rilievo consiste nell’essere stato ampiamente ripreso nel dopoguerra da una certa propaganda di estrema destra.

Staffetta partigiana a cavallo nella zona tra Gorizia e Tarnova / Trnovo. Foto scattata nella primavera del 1945 dal nonno del giapster Tuco.

Battaglia di Tarnova è una voce enciclopedica nella quale, fra l’altro, i nazifascisti vengono quasi sempre indicati come «gli italiani» o «gli italo-tedeschi», mentre i loro avversari (fra cui la divisione partigiana italiana «Natisone» e la brigata partigiana «Triestina») sono designati come «partigiani», «forze partigiane» o «iugoslavi». Scelta terminologica solo apparentemente neutra, che in realtà sortisce l’effetto di nascondere il carattere internazionalista, o anche solo internazionale, della lotta al nazifascismo. Vi erano, come si sa, migliaia di italiani che combattevano nella resistenza jugoslava, così come c’erano migliaia di iugoslavi che combattevano nella resistenza italiana. Una variante di tale punto di vista è quella espressa in pagina di discussione dall’utente Presbite, il quale lascia intendere che gli italiani della «Natisone» e della «Triestina» erano, secondo lui, dei traditori della patria al soldo di una potenza straniera, né più né meno degli italiani della X Mas.

Altra voce ancora oggi fortemente caratterizzata dall’intervento di Mastrangelo, e menzionata nel libro (pp. 216-9), è quella dedicata all’ Attentato di via Rasella, in cui, in una apposita sezione denominata «Controversie», sono esposte con un esagerato rilievo le più inverosimili versioni complottiste della pubblicistica di destra, trattate alla stregua di «fonti» cui viene indebitamente conferita pari dignità rispetto alle vere fonti storiografiche.

Senza commentare ulteriormente, riporto qui la motivazione ufficiale dell’espulsione da it.wiki comminata a Mastrangelo: «uso quantomeno disinvolto e fuorviante, quando non direttamente contestabile delle fonti, problema aggravato dal diffuso POV, dalla presenza costante di ricerche storiche originali e dalla reiterazione di quanto già altre volte segnalato».

Con questo, naturalmente, non intendo attribuire al solo Mastrangelo la responsabilità di aver scritto voci seguendo un punto di vista poco “neutrale”. Potrei menzionare vari altri esempi dovuti ad altri contributori. Uno dei casi più recenti è quello della voce Roberto Farinacci; eccone la versione contro cui un anonimo utente di lingua inglese ha protestato, nel marzo 2013, definendola senz’altro «a piece of propaganda».

Uno dei principali redattori di questa versione della voce è Jose Antonio, il quale sembra aver operato secondo molto discutibili criteri di scelta delle fonti. Con l’effetto, fra l’altro, di minimizzare il feroce antisemitismo del gerarca di Cremona e di glorificarne la morte mediante l’uso di toni francamente agiografici.

Culatte al vento: Rodolfo Graziani

In altri casi, l’opera di POV-pushing (l’imporre a tutti i costi il proprio punto di vista) condotta da Mastrangelo è stata validamente proseguita, dopo la sua espulsione, da altri utenti. Mi riferisco in particolare al modo in cui Wikipedia riferisce dei crimini del colonialismo italiano in Africa. Fra i vari esempi che si potrebbero citare, se in questa discussione possiamo vedere Mastrangelo mentre minimizza e relativizza l’uso dei gas in Etiopia, in quest’altra troviamo Josè Antonio difendere a spada tratta la reputazione postuma del generale Rodolfo Graziani, con una tenacia veramente degna di miglior causa (l’arco dei suoi interventi si estende dal 2009 al 2013).

Wikipedia, la presbiopia, il fascismo di confine

Fra gli utenti che hanno più calorosamente difeso Mastrangelo nella sua procedura di ban, ne troviamo uno che Mastrangelo & Petrucci citano più volte, con grande favore, nel loro libro. Si tratta di Presbite, definito «uno dei migliori contributori di Wikipedia in italiano, perseguitato su quella in inglese dalla cricca croata» (pag. 300). E’ forse lo stesso utente già menzionato a pag. 56, dove si afferma che alcuni anni fa «sulla Wikipedia in lingua inglese un gruppo di nemmeno cinque utenti croati o filo-croati riusci[va] a tenere in scacco le voci su Istria, Dalmazia, Repubblica di Ragusa, impedendo de facto gli edit di utenti italiani, portando persino al ban (espulsione) di uno di essi, che peraltro è uno dei migliori e più stimati utenti della Wikipedia in lingua italiana».

Presbite è l’utente che, nella discussione relativa alla voce Narodni Dom, interviene minimizzando la valenza storica dell’attacco squadrista del 13 luglio 1920, quello che Renzo De Felice definisce «il vero battesimo dello squadrismo organizzato». Secondo Presbite, invece, si sarebbe trattato solamente di uno dei tanti episodi di un pluridecennale, se non secolare, conflitto etnico tra italiani e slavi. Passa in secondo piano, secondo questa interpretazione, la singolarità dell’episodio e il suo essere atto fondativo del fascismo di confine.

Notevole il fatto che la lettura di Presbite coincide nelle sue linee essenziali con quella proposta da Paolo Sardos Albertini, presidente della Lega Nazionale (la storica associazione neo-irredentista triestina), in questo articolo.

Nel corso della discussione, Presbite tenta di accreditare questa sua linea interpretativa che chiameremo della “faida interetnica” citando, non certo Paolo Sardos Albertini, bensì un testo storiografico autorevole e di sicuro valore (AA. VV., Un percorso tra le violenze del Novecento nella Provincia di Trieste, a cura dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Trieste 2006, ISBN: 88-95170-02-4, reperibile on line a questo indirizzo. Quando però l’utente TBPJMR gli fa notare che tale fonte non avvalora affatto l’interpretazione della “faida interetnica”, ma anzi la contraddice espressamente, ecco che Presbite glissa:

«TBPJMR: […] l’interpretazione dell’incendio quale anello di una catena di “episodi simili” che si dipanano a partire dal 1866, è appunto una interpretazione. Accanto a questa interpretazione, la maggior parte delle interpretazioni attribuisce invece all’incendio del Narodni Dom un carattere periodizzante, lo considera […)]un evento fondante per il fascismo di confine, e un punto di svolta nei rapporti tra fascisti, esercito, e pezzi dello Stato.

Presbite: […] Venendo al discorso della concatenazione delle violenze, già anni fa sono stati pubblicati dei saggi sulla sequela delle violenze a Trieste fra la metà del XIX secolo e il secolo successivo. Anche questi sono semplici fatti, non opinioni. A meno che non si ritenga che tutto nacque improvvisamente quel giorno lì, a Trieste.

TBPJMR: Che a Trieste ci siano state violenze nei 50 anni precedenti all’incendio del Narodni Dom è fuori di dubbio. Ma costruire una certa concatenazione piuttosto che un’altra è appunto una interpretazione storiografica. Per esempio: inserire in questa concatenazione lo sciopero del LLoyd del 1902, i disordini del 23-24 maggio del ‘15, e l’incendio del Narodni Dom, come suggerivi nel 2007, a me sembra piuttosto arbitrario.

Presbite: Con tutto il rispetto per la tua legittima posizione, ti segnalo che proprio questa concatenazione non è frutto della mia fervida immaginazione, ma di un noto lavoro a più mani sulla violenza a Trieste nel ‘900. Un testo pubblicato, cui parteciparono alcune fra le migliori firme del nostro tempo, relativamente a quell’ambito storico.

TBPJMR: Scusa Presbite, ma nella prefazione del famoso lavoro a più mani (Un percorso fra le violenze del Novecento nella provincia di Trieste) c’è scritto: […] “Episodi di violenza politica non sono mancati a Trieste nei decenni precedenti: (…) Si trattava appunto, però, di episodi, che proprio per questo fecero scalpore in una città abituata al rigido legalismo austriaco, che impediva il deragliamento dei conflitti, aspri solo a parole. Con la Grande guerra invece, tutto cambiò.”

Presbite: Purtroppo non ho molto tempo, se non per dirti che sono contento che tu abbia trovato la fonte di cui parlavo, che elenca i fatti violenti accaduti a Trieste in vari decenni.»

Presbite è sempre lo stesso utente che nella discussione relativa alla voce T.I.G.R. (l’organizzazione armata antifascista che, durante il ventennio, si batté contro la politica di oppressione nazionale nei confronti di sloveni e croati), è intervenuto massicciamente fra l’ottobre 2012 e il marzo 2013 «spaccando il capello non in quattro, ma in ottantaquattro» (per usare la sua stessa espressione), postando interventi chilometrici con lo scopo apparente di ostacolare una riscrittura della voce, che in precedenza era fortemente sbilanciata in senso denigratorio.

L’intervento in voce di Presbite è avvenuto in seguito a una doppia sollecitazione: una prima volta da parte di Theirrules (19 settembre 2012) e una seconda volta da parte di AleR (22 gennaio 2013), utenti entrambi molto interessati a che il T.I.G.R. non venisse posto in una luce troppo positiva.

Il libro inesistente: Assassini nella storia

Presbite, che vediamo durante tutta la discussione mostrare una eccezionale acribia nel vagliare le fonti proposte dai suoi contraddittori, si è dimostrato però molto meno pignolo quando sono state poste in questione alcune fonti inserite in voce da suoi amici. Mi riferisco in particolare al fantomatico testo di «Samuel Frederick J.», Assassini nella storia, Editgroup S.R.L, Udine, 1994, inserito in bibliografia da AleR nel novembre 2009 e poi più volte richiamato e citato dallo stesso AleR sia in discussione che nell’editare la voce.

Con Assassini nella storia ci troviamo un passo oltre la falsificazione delle fonti: infatti si tratta di un libro mai esistito di un autore parimenti immaginario, che si asserisce essere stato stampato nel 1994 da una casa editrice che in quel periodo non esisteva ancora. La circostanza è stata chiarita sia nella discussione della voce T.I.G.R., sia successivamente nel procedimento contro AleR (per questa e altre violazioni delle regole di Wikipedia) che ha portato all’espulsione definitiva di questo utente da it.wiki.

Anche in questo caso, prevedibilmente, l’espulsione di AleR è avvenuta con il voto contrario di Presbite. Non so dire se, come Mastrangelo, anche AleR abbia in seguito scritto libri e articoli per lamentare la persecuzione politica ai suoi danni da parte della «cricca» bolscevica.

La fonte nascosta: Giorgio Rustia

Al di là del caso plateale di Assassini nella storia, che è costato l’espulsione ad AleR, è molto interessante analizzare in dettaglio a difesa di cosa AleR avesse chiamato Presbite. La pagina sul TIGR, prima dei parziali interventi di riscrittura dell’inverno 2012/13, era rimasta blindata per anni (si veda la cronologia delle modifiche) in queste condizioni.

Come si può vedere, non c’era nessun riferimento al fascismo. Ogni tentativo di inserire l’aggettivo «antifascista» nella descrizione dell’organizzazione veniva cassato dai “guardiani” AleR e Theirrules nel giro di qualche ora. E l’intero testo della voce era praticamente privo di fonti. O meglio… apparentemente privo di fonti. Infatti ad un’analisi minuziosa, ci si accorge ad esempio che questa parte del testo:

«Il 3 agosto 1928 venne assassinato a San Canziano il vigile urbano Giuseppe Cerquenik, mentre il 25 dello stesso mese venne incendiato il ricreatorio della Lega nazionale di Prosecco.

A Gorizia il 22 settembre, vengono uccisi lo studente Antonio Coghelli, per aver abbandonato le organizzazioni irredentistiche slovene, ed il soldato Giuseppe Ventin, che era intervenuto cercando di impedire l’attentato contro Coghelli.

Nel 1929 morì durante un agguato il contadino Francesco Tuchtan, mentre un altro rimase gravemente ferito. Venne condannato per il crimine il reo confesso Vladimir Gortan di Vermo, presso Pisino, quale “capo dei terroristi slavi”. Venne fucilato il 18 ottobre 1929 vicino a Pola, mentre quattro suoi compagni di Pisino vennero condannati a 25 anni di carcere ciascuno.»

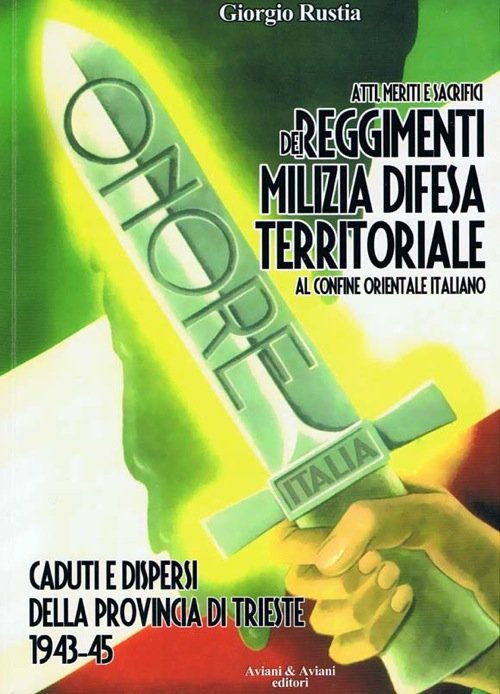

assomiglia moltissimo a questo passo tratto da un pamphlet di Giorgio Rustia:

«Il 3 agosto 1928, fu assassinata a tradimento la guardia municipale di San Canziano, Giuseppe Cerquenik.

Alla fine dello stesso mese fu incendiato il ricreatorio della Lega Nazionale di Prosecco, e, dopo pochi giorni, ai primi di settembre, fu incendiata la scuola di Storie

Infine, il 22 settembre, a Gorizia, furono uccisi lo studente Coghelli (che aveva abbandonato le organizzazioni irredentistiche slovene) ed il milite Ventin che aveva cercato di fermare l’assassino del Coghelli.

Nel 1929, le violenze slave si manifestarono, in gennaio, con la devastazione dell’asilo infantile di Fontana del Conte, mentre nel marzo ci fu l’assassinio, a Vermo, di Francesco Tuchtan. Il responsabile dell’omicidio, tale Vladimiro Gortan, reo confesso, fu processato e giustiziato, come sarebbe avvenuto in qualsiasi altro stato del mondo, a chi si fosse macchiato di un omicidio.»

Oltre al “wording” (che a tratti è identico), ciò che accomuna i due testi sono le fantasiose italianizzazioni dei nomi (Coghelli per Kogoj, Francesco Tuchtan per Ivan Tuchtan…), gli errori nelle date (“Coghelli” fu ucciso il 21 agosto 1928 e non il 22 settembre 1928. Cerkvenik fu ucciso 16 maggio 1928, e non il 3 agosto), … e il fatto che gran parte delle affermazioni siano o false o comunque esposte nella medesima maniera incompleta e/o mistificatoria. Per esempio: “Coghelli” (che era un informatore della polizia) fu ucciso dal comunista Bregant e non da un membro del TIGR. Altro esempio: Gortan non organizzò un agguato per uccidere Tuchtan, ma un’azione armata di disturbo del plebiscito del marzo 1929, e nel corso dell’azione Tuchtan fu colpito accidentalmente da una pallotola vagante.

Perché è importante osservare che una delle fonti occulte della voce sul TIGR era proprio il pamphlet di Rustia? Per due motivi: primo, perché la tesi del pamphlet è che ci fosse un progetto secolare degli “slavi” per annientare gli italiani dell’adriatico orientale. Secondo, perché Rustia non è uno storico, ma un tipico rappresentante di quel demi-monde triestino che si muove tra associazionismo degli esuli ed estrema destra. Un autore forse poco adatto ad essere citato esplicitamente come fonte per l’enciclopedia libera; molto adatto, invece, se si vuole fare di quest’ultima una tribuna per propagandare determinate ideologie.

«Non meritevole di rilievo enciclopedico», disse il falsario

Lo stesso utente AleR che nell’ottobre 2009, nella voce sul TIGR, ha usato come fonte (occulta, perché al di sotto degli standard di autorevolezza richiesti dall’Enciclopedia) il pamphlet di Rustia; questo stesso utente lo ritroviamo, nell’agosto 2011, votare a favore della cancellazione della voce Claudia Cernigoi, studiosa che AleR per l’occasione definisce «negazionista» e valuta come non meritevole di rilievo enciclopedico.

Nella discussione è richiamata la lettera aperta nella quale Cernigoi, sempre nell’agosto 2011, denunciò con toni particolarmente aspri e risentiti il trattamento, da lei vissuto come ingiusto e denigratorio, riservatole su it.wiki.

Una pallida eco di queste polemiche si trova anche nel libro di Mastrangelo & Petrucci, in cui Claudia Cernigoi viene definita «pubblicista triestina (…) nota per le sue posizioni radicali sul problema delle foibe» (pag. 306; corsivo mio). Naturalmente, per Mastrangelo & Petrucci Cernigoi è una semplice pubblicista, laddove, come abbiamo visto, Giorgio Pisanò viene insignito della qualifica di storico.

Contro «i s’ciavi» e i loro nomi complicati

Su varie voci, in it.wiki, aleggia più di un sospetto di revanscismo anti-slavo. Mi riferisco ad alcune pagine relative ai Comuni della Venezia Giulia soppressi.

Nel caso di alcune città e paesi appare giustificato che, sulla Wikipedia in lingua italiana, essi siano designati col toponimo in italiano (Groznjan-Grisignana, Koper-Capodistria): l’Istria, come è noto, ha una geografia linguistica complicatissima, e le città sulla costa occidentale sono bilingui anche per statuto. Lascia invece parecchio perplessi il fatto che, in altri casi, si usino i toponimi italiani inventati negli anni Venti, imposti d’ufficio a paesi che storicamente avevano solo il toponimo sloveno o croato, o al massimo tedesco. Come nel caso di Skopo che diventa Scoppo, con due P (evidentemente il funzionario non voleva avere problemi con la buoncostume).

Un episodio di indebita attribuzione del nome italianizzato è quello dell’aviatore Edvard Rusjan, ribattezzato “Eduardo” su it.wiki. Nella pagina di discussione della voce Simon Gregorčič troviamo il sullodato utente AleR tentare di negarne la nazionalità slovena.

E’ insomma una casistica esattamente speculare a quella denunciata da Mastrangelo & Petrucci in relazione a en.wiki, dove (a loro dire) una «cricca croata» avrebbe negli anni scorsi proceduto a «bandire ogni attributo di italianità [sic]» a determinati personaggi storici della Dalmazia, attuando una «pulizia etnica priva di vergogna» (pag. 56). In questo caso i nostri due autori hanno puntato i loro fari sulla Wikipedia inglese, forse perché trovano, invece, abbastanza soddisfacente la situazione di quella italiana.

Complotto!

Mastrangelo & Petrucci scrivono, a pag. 287 del loro libro, che «per circa tre anni – dal 2008 al 2011 – la cosiddetta “Cricca” è stata una cappa plumbea che ha coperto Wikipedia in italiano». Si riferiscono ovviamente alla «cricca» comunista che, secondo loro, opprimerebbe it.wiki.

In un suo ormai classico studio, Alessandro Portelli descrive alcune caratteristiche della pubblicistica storiografica di estrema destra nel dopoguerra italiano: il vittimismo, il ricorso a teorie del complotto, la denuncia sensazionalistica delle presunte “menzogne” della storiografia “ufficiale”. Tali caratteristiche, secondo Portelli, sono funzionali allo scopo di avvalorare ricostruzioni storiche traballanti o senz’altro false, le quali però coincidono con i luoghi comuni qualunquisti della “maggioranza silenziosa” (Alessandro Portelli, L’ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria, Feltrinelli, Milano 2012, pp. 329-33).

Milano, 20 agosto 1922. Il tram n.948, sequestrato e guidato dalle camicie nere, è il primo mezzo a forzare lo sciopero generale indetto «contro l’illegalismo fascista». Alla guida c’è Aldo Finzi. Di origine ebraica, a partire dal 1938 Finzi cadde in disgrazia, venne inviato al confino ed espulso dal PNF. Nel 1943 si avvicinò alla Resistenza romana. Catturato dai tedeschi, finì trucidato alle Ardeatine. Quanto alla vettura del fascismo, proseguì la corsa fino a Piazzale Loreto. Come si vede nella foto, la destinazione era sempre stata quella.

Che esista un “complotto” di sinistra ai danni di Wikipedia è tutt’altro che dimostrato dal libro di Mastrangelo & Petrucci. Se volessi per un momento fare ricorso alla stessa retorica complottistica cui talvolta indulgono i due autori, basandomi sull’esame delle voci enciclopediche di cui ho parlato sopra, e di altre ancora che non ho menzionato per motivi di spazio, potrei addirittura sostenere che ci siano elementi per sospettare l’esistenza di una “cricca di destra”. Si potrebbe cioè sostenere che negli scorsi anni ci sia stato in it.wiki un tentativo organizzato da parte di vari utenti, molto caratterizzati ideologicamente, di imporre in varie voci di it.wiki un punto di vista accentuatamente destrorso; e che Emanuele Mastrangelo sia stato per così dire la “punta di lancia” di questa offensiva.

In realtà non credo nell’esistenza di alcuna “cricca”. D’altronde non condivido affatto la visione di Wikipedia di Mastrangelo & Petrucci: secondo loro Wikipedia sarebbe una realtà di per sé “sana”, priva di difetti, di limiti e di contraddizioni, se non fosse appunto per la nefasta “cricca” degli admin di sinistra, un «pugno di furfanti» che spadroneggia, opprime ecc. ecc. Basterà eliminare questa cricca, o casta, ed ecco che in Wikipedia tornerà a regnare l’armonia e tutto funzionerà a puntino.

Riconosciamo in tale concezione una classica idea di destra: quella secondo cui la società (in questo caso la comunità dei wikipediani) può e deve essere «unita, armoniosa, concorde, e se non lo è (più) la colpa è di forze estranee, intrusi, nemici che si sono infilati e confusi in mezzo a noi e ora vanno ri-isolati e, se possibile, espulsi, così la comunità tornerà unita».

Contro tale concezione, che è allo stesso tempo utopica e reazionaria, si deve ogni volta riaffermare una verità molto semplice. In qualsiasi comunità umana si confrontano e si scontrano opinioni, modi di pensare e concezioni del mondo contrastanti fra loro; si crea, anche spontaneamente, una pluralità di aggregazioni, che possono essere più o meno stabili, fra individui che condividono uno stesso modo di vedere; ed esiste inevitabilmente una dialettica fra queste aggregazioni. Vale a dire che in ogni comunità umana esiste la politica.

Non c’è nulla di scandaloso, e non vi è pertanto nessun bisogno di denunciare cricche o complotti ogni volta che in Wikipedia vediamo manifestarsi tale dialettica attraverso schieramenti ben riconoscibili di utenti. Il massimo che si può pretendere è che il gioco sia leale, e avvenga secondo le regole che la comunità stessa si è data. E’ giusto, inoltre, che la comunità dei wikipediani si difenda, con ogni mezzo necessario, contro i giocatori che barano.

Un aspetto di it.wiki può apparire sorprendente, e può forse contribuire alla falsa impressione dell’esistenza di cricche o camarille: gli utenti che vediamo schierati nelle discussioni su it.wiki a proposito di determinati argomenti sembrano pochi e sempre gli stessi.

Per capire questa realtà di Wikipedia, però, più di qualsiasi teoria del complotto può essere utile partire da alcune statistiche, effettuate dagli stessi Mastrangelo & Petrucci (non le ho verificate, ma le ritengo verosimili). Il 15 novembre 2013, gli utenti registrati di it.wiki erano 944.130, ma di essi solamente 7.751 potevano essere considerati attivi (laddove per utente attivo s’intende un utente che abbia effettuato almeno cinque modifiche in un mese: pp. 166 e 186). Di questi utenti attivi un po’ più di cento, vale a dire uno ogni 73, sono gli admin (pp. 166, 227 e 233). Molto spesso sono eletti admin candidati proposti da altri admin (p. 268). Arrotondando fortemente questi dati, Mastrangelo & Petrucci scrivono che solo l’1% degli iscritti è attivo e, di quelli attivi, meno del 2% «si occupa della vita comunitaria» (p. 388).

Si aggiunga a questi dati la considerazione che l’attività di ciascun utente di Wikipedia tende spesso a concentrarsi sui pochi argomenti di suo interesse, e si capirà come mai tante discussioni in it.wiki appaiano come un campo da gioco frequentato sempre dagli stessi giocatori.

Posti di fronte a questa realtà, e alquanto frustrati per il fatto che i giocatori «non-di-sinistra» in it.wiki perdono (ai loro occhi) troppe partite, ecco che Mastrangelo & Petrucci sfoderano il loro asso nella manica. Come a volte negli stadi di calcio, quando il risultato della partita non soddisfa una delle tifoserie, questa pensa bene di risolvere il problema con una massiccia invasione di campo; allo stesso modo Mastrangelo & Petrucci vogliono ribaltare l’esito della partita mediante l’intervento en masse su Wikipedia della «maggioranza (non più) silenziosa».

Le ultime pagine del libro sono una vera e propria chiamata alle armi affinché la “società civile” in tutte le sue espressioni (scuole, mass media, intellettuali di ogni ordine e grado) rivolga la propria attenzione a Wikipedia e inizi a collaborare attivamente alla redazione dell’enciclopedia libera.

Un appello che – al di là delle posizioni politiche di Mastrangelo & Petrucci – mi sento di condividere. I due autori parlano apertamente di lotta per l’egemonia culturale sulle pagine di Wikipedia (ancorché utilizzando una citazione di Gramsci un po’ farlocca, come abbiamo visto sopra). All’uopo, i nostri due autori hanno redatto un intero capitolo di tecnica militare, eloquentemente intitolato «Prontuario di resistenza & guerriglia wikipediana» (p. 321-8).

Consiglierei loro di non essere così ottimisti sull’esito finale. Non è detto che la loro «maggioranza silenziosa» di italiani «non-di-sinistra» (vale a dire di destra tout court) esista veramente, né che abbia la voglia, o le capacità, di dedicare parte del proprio tempo ad una attività volontaria alquanto impegnativa come la redazione delle voci di Wikipedia.

E’, dunque, tutto da vedere se la chiamata alle armi di Mastrangelo & Petrucci risulterà efficace nei confronti dell’utenza di destra cui essi si rivolgono, e se il librò riuscirà nel suo intento di suscitare la lotta per l’egemonia che i due autori auspicano.

Tuttavia, come osserva Sun Tzu, «l’arte della guerra non consiste nel confidare che il nemico non verrà, ma nella sicurezza di accoglierlo adeguatamente». Ritengo in ogni caso auspicabile che tutti noi antifascisti, wikipediani e non, esercitiamo una doverosa attività di vigilanza sulle pagine dell’enciclopedia libera. La quale è una piazza, ancorché virtuale: e, come tutte le piazze, perché le camicie nere non se ne impossessino ha bisogno della nostra presenza.

Ringrazio Martino Prizzi per la preziosa consulenza sul tema del fascismo di confine.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Un interessante caso da studiare è quello della voce “Giovanni Palatucci” e della relativa pagina di discussione.

Per chi non lo sapesse, Giovanni Palatucci fu un funzionario della questura di Fiume tra il 1937 e il 1944. In particolare, ricoprì la carica di reggente della questura durante il periodo dell’ Adriatische Kuestenland, dall’ 8 settembre del ’43 fino alla sua deportazione a Dachau, nell’autunno del ’44. Nel dopoguerra, proprio per il fatto che Palatucci finì i suoi giorni a Dachau, la sua figura si prestò perfettamente ad un’opera di falsificazione storica che lo trasformò nel prototipo del “fascista buono”. Di lui si disse che aveva salvato ben 5000 ebrei, e gli furono dedicate piazze e strade in tutta Italia, tra cui quella che a Trieste conduce alla Risiera di San Sabba, unico campo di sterminio nazista in Italia e oggi museo della Shoah.

Nel 1995 tuttavia lo storico triestino Marco Coslovich cominciò a mettere in dubbio la veridicità del mito di Palatucci. E nel 2008, dopo un lavoro di ricerca decennale, Coslovich pubblicò il libro “Giovanni Palatucci. Una giusta memoria” in cui smontava completamente il mito di Palatucci:gli ebrei salvati da Palatucci non sarebbero stati più di 5, e si sarebbe trattato in ogni caso di favori personali nei confronti di alcuni suoi superiori di grado. L’estate scorsa, alcuni ricercatori del Primo Levi Centre di New York hanno annunciato la scoperta di nuovi documenti, che oltre a confermare le ricerche di Coslovich, attribuiscono addirittura a Palatucci il ruolo di solerte esecutore delle direttive tedesche per la deportazione degli ebrei fiumani, caduto poi in disgrazia per una storia di spionaggio.

Fino all’estate scorsa, la voce wiki su Palatucci aveva mantenuto la sua impostazione agiografica, nonostante gli interventi nella pagina di discussione dello stesso Coslovich già nel 2007, e di Natalia Indrimi (del PLC di New York) nel 2012 ne avessero suggerito la revisione, alla luce delle ultime ricerche pubblicate. L’estate scorsa, quando la notizia delle ricerche del PLC è arrivata al grande pubblico in seguito alla pubblicazione sulla Stampa e sul Corriere di alcuni articoli di Alessandra Farkas, finalmente qualcosa ha cominciato a muoversi anche su wikipedia. Alcuni utenti hanno cominciato a editare delle modifiche, suscitando la reazione di tale Nicola Romani, che insieme a Josè Antonio (citato anche nel post di Salvatore) ha tentato in tutti i modi di blindare la pagina (si vedano la cronologia delle modifiche e la pagina di discussione). L’edit war non è ancora finita, e ad oggi chi legge la voce su Palatucci si trova di fronte al paradosso di una biografia agiografica completamente priva di fonti, seguita da una sezione intitolata “controversie”, ricca invece di riferimenti bibliografici.

Interessante. E’ chiaro che su questo personaggio si è realizzata un’operazione agiografica attraverso la glorificazione di presunti beaux gestes ispirati da ideali con la maiuscola (la Pace, la Dignità umana …). Pare strano allora che, sebbene in possesso di dati storici che smontano simili falsificazioni, certuni si ostinino a perpetuare l’immagine del “buono”.

Non credi che il tentativo di mantenere la pagina di Wikipedia sostanzialmente invariata e neutrale (nell’accezione più negativa), rendendo sfuocate le vicende storiche e cristallizzando il passato all’interno di un quadro immutabile, sia funzionale a sostenere il mito di un’identità nazionale pacificata? Sempre gli “italiani brava gente” insomma.

Che poi è un elemento centrale della retorica di destra.

Beh, direi proprio di sì, visto che ancora nel 2014 la Polizia onora Palatucci in questo modo:

http://questure.poliziadistato.it/Trieste/articolo-6-631-63141-1.htm

Comincio con un paio di note fattuali:

* c’è un errore, quando viene detto “Wikipedia Italia”. “Wikipedia Italia” non esiste infatti il progetto Wikipedia ha più versioni (o “edizioni”) linguistiche, infatti più avanti viene detto correttamente correttamente “it.wiki (la versione in lingua italiana di Wikipedia)”. Il progetto Wikipedia è unico (ed è quello di creare un’enciclopedia libera) e ne esistono diverse versioni linguistiche, non su base nazionale (così come en.wiki, Wikipedia in inglese, non è Wikipedia USA o Wikipedia UK);

* Si possono trovare delle statistiche su Wikipedia – dato che si parlava di verificare i dati – a queste pagine:

** https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Statistiche (si presti attenzione alla diversa definizione di “utente attivo” usata qui);

** dati più granulari, con anche lo storico ed alcuni grafici: https://stats.wikimedia.org/IT/ChartsWikipediaIT.htm e tabelle: https://stats.wikimedia.org/IT/TablesWikipediaIT.htm

** la “Report Card” di Wikimedia Foundation: http://reportcard.wmflabs.org/

ci sono numerose altre statistiche disponibili, un buon punto di partenza è questa pagina (in inglese): https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Statistics

Passo ora alle opinioni.

La situazione tratteggiata a proposito di Wikimedia Foundation (WMF): «Per esempio, il fatto che Wikipedia appartiene a un ente privato (sia pure senza fini di lucro) qual è la Wikimedia Foundation, ciò che, in astratto, la rende vulnerabile a rischi di tracollo economico o agli appetiti di grandi gruppi capitalistici, che potrebbero in futuro manovrare per appropriarsi di una potenziale fonte di profitti.»

è poco verosimile, secondo me, per i seguenti motivi:

1) Wikipedia non appartiene a WMF, non più di quanto appartenga a chiunque altro nel mondo – fatti salvi i loghi ed i trademark – Wikipedia è rilasciata con una licenza libera ed i dump sono disponibili (qui: http://dumps.wikimedia.org/). Se domani la situazione degenerasse – in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo – non c’è nulla che impedisca a chiunque di forkare il progetto. Per referenza vedete cos’è successo con Wikivoyage vs Wikitravel (https://it.wikipedia.org/wiki/Wikivoyage#Storia) per cui la comunità ha detto: “ciao, ciao” e si è spostata.

2) Anche allo stato attuale, WMF non controlla Wikipedia. Viene usata la locuzione “run and operate” e non “manage”, proprio per rimarcare che Wikimedia Foundation non interviene sui contenuti ma fa in modo che i server continuino a girare (si veda https://wikimediafoundation.org/wiki/FAQ/en)

3) WMF non è una società quindi non si capisce come i “grandi gruppi capitalistici” potrebbero manovrare per prenderne il controllo. I membri del direttivo di WMF (Board of Trustees, https://wikimediafoundation.org/wiki/Board_of_Trustees) vengono eletti, in parte, dal movimento (2 posti eletti attraverso una community election e 2 posti eletti dai capitoli locali) ed in parte sono nominati dal resto del board;

4) La proprietà dei trademark, almeno in linea di principio, deve essere intestata a qualcuno che si incarichi di proteggerlo, quindi serve che esista un ente, come una associazione o, appunto, una fondazione, a cui venga intestato il detto marchio (questo è uno dei motivi per cui Wikimedia Foundation è stata creata;

5) non so quale potrebbe essere l’alternativa (cioè, se non fosse una fondazione non profit, visto quanto sopra, cosa potrebbe essere?);

6) il tracollo economico è un rischio a cui effettivamente Wikimedia Foundation è sottoposta (come qualsiasi ente/istituzione nel mondo), sta di fatto che vale quanto detto sopra al punto 1.

Scusate la prolissità.

Cristian Consonni

(incidentalmente Wikipediano, membro del direttivo di Wikimedia Italia e membro del Fund Dissemination Committee di Wikimedia Foundation)

Ci tengo a precisare che quelle sopra sono le mie opinioni personali e non sto parlando in nessuna veste ufficiale.

Grazie per le utili precisazioni, di cui naturalmente prendo atto e che non mi pare richiedano ulteriori commenti. Inviterei tutti i commentatori a focalizzarsi sugli argomenti principali del post.

Buongiorno, volevo solo dire un paio di cose su quanto questo post, teoricamente firmato da un terzo, assomigli tantissimo a tanti altri letti qui.

Mi spiego meglio.

Si parte da una recensione, che però serve solo come esempio o come trampolino di lancio per andare su altri temi. I temi sono uguali a quelli di tante altre pagine lette qui. Uguale e prevedibile è anche la dinamica di come si svilupperà questo post, con i diretti interessati che interverranno a loro difesa e saranno letteralmente sepolti da una mole ingestibile di commenti e controargomentazioni. Finché il blog non canterà vittoria contro i fascisti e si ripartirà per un altro giro fra qualche mese.

Ora, è cosa buona e giusta andare a stanare questa roba nera ovunque si annidi, e non vorrei dare l’impressione di pensare il contrario. Però a mio modesto parere qualche controindicazione c’è, e provo a buttare giù in un paio di righe su quali credo siano.

Essenzialmente, il fatto che si comincia a pensare in funzione della lotta, e che dunque si finisce a pensare più o meno con categorie talmente forti da rendere le voci quasi tutte uguali. Io leggo questo lungo testo su wikipedia ed oltre al fatto che mi dice molto più su i fascisti da tastiera che su wikipedia, ci ritrovo temi familiari, tanto che se togliessero l’autore lo potrei tranquillamente attribuire ai WM stessi o ad un qualsiasi altro guest blogger. Il nordest, i fascisti, la battaglia storiografica, il conflitto come segno di salute sociale, le dinamiche di gruppo, manca Furio Jesi ma direi che ci siamo.

Certo, la ripetitività è anche segno di pensiero vero e non occasionale. Però se si esagera, ed io credo che un po’ si esageri, altrimenti non avrei scritto questo commento, crea un’atmosfera settaria che a mio parere danneggia parecchio l’operazione che si vuole fare. Settarismo che si vede tutto nella chiamata alle armi finale, cosa che ho trovato davvero un po’ imbarazzante, per il paragone di un luogo di sapere con uno scontro di piazza. Ma va be.

Sono curioso di vedere come si svilupperà la discussione e la seguirò con interessa.

Ok. Torniamo alla sostanza del post, ora? Dietro questo scritto c’è un grosso lavoro di documentazione, Salvatore ci ha messo tempo e passione, indica un pericolo innegabilmente reale, lo fa con numerosi esempi concreti e linkando tutte le fonti. Forse merita che si parli di questo. Nel merito.

Che su Giap ci siano dei temi ricorrenti è un dato di fatto. Non so se possano dirsi sempre gli stessi, a me pare che siano piuttosto disparati. Quindi parliamo piuttosto di una certa tipologia di post su Giap, delimitiamo. E mi chiedo: da cosa sarebbe data l’atmosfera settaria? Dal fatto che si portino esempi pratici ricollegabili a temi o situazioni di cui ci occupiamo ricorrentemente? Dal tipo di argomentazioni? Io direi che un post come questo può essere ascritto al filone: “La rete non è buona in sé e per sé” o “la rete non è neutra, bensì un campo di battaglia”. Non vedo perché dovrebbe essere settario invitare a una sorveglianza su Wikipedia, laddove è evidente che certi fascistoidi si danno da fare per smussare le voci storiografiche a loro scomode. In realtà dovrebbe essere una pratica comune dei netattivisti che abbiano a cuore l’antifascismo. E’ settario l’antifascismo? Boh, forse di questi tempi lo sta diventando…

Precisazioni necessarie, però io vedo un forte rischio di “meta-discorso”, cioè che invece di parlare di quel che ha raccolto ed esposto Salvatore, si parli di altro: di noi, della questione se siamo settari oppure no, di cosa significhi “settario”, di cosa s’intenda per “ripetitività”, se la dinamica del tal thread somigli o meno alla dinamica del tal altro ecc. ecc. Questo sarebbe svilente per il lavoro di Salvatore e per la tematica che ha avuto il cuore di affrontare.

Non è un “rischio” di metadiscorso, è proprio un metadiscorso – almeno le cose che ho scritto io lo sono. Infatti l’ho buttata lì e vorrei vedere un po’ come si sviluppa la discussione, senza replicare eccessivamente, almeno per qualche giorno.

Beh, se ci fai caso, prima del tuo metadiscorso, i primi commenti erano su un altro caso concreto, il caso Palatucci. Doverosamente segnalato con documentazione, fonti citate, link. E se guardi sotto la mia precisazione al commento di Marco Barone, troverai la linea che stiamo tenendo nei confronti di Wikipedia in quanto tale. Puoi già farti una qualche idea di come ci piacerebbe si svolgesse il discorso, senza troppo “discorso sul discorso”.

Avete ragione a focalizzare l’attenzione e i commenti sul post di Salvatore, che merita grande attenzione per il lavoro che lui ha fatto. Anche il meta-discorso mi sembra però avere un interesse, magari sarà possibile riprenderlo in un secondo momento. Solo un parere la lettore appassionato!

Sono d’accordo, uno dei motivi per cui non seguo più giap è una certa retorica “da battaglia”, mi sembra ormai superata, rischia, nonostante le brillanti menti in gioco, di diventare un giochetto da intellettuali di sinistra.

L’impressione è che gli interlocutori del blog siano sempre gli stessi e che si finisca nel classico pantano sinistrorso, in cui ce la si canta e ce la si suona ma tutto dentro una simpatica gabbia di Faraday.

PS IMHO Wikipedia è senz’altro il più grande risultato della civiltà connessa.

Boris Pahor e giorno del ricordo ed altro

Questo articolo deve seriamente, nel senso letterale di serietà, indurre alla massima riflessione nonché azione.

Chi decide che una fonte storica è attendibile? Chi decide chi è storico e viceversa?

Per esempio alla voce giorno del ricordo, nel settore dedicato alla discussione http://it.wikipedia.org/wiki/Discussione:Giorno_del_ricordo

si scrive :” Per troll anonimo Scotti, Kersevan e altri sono storici che hanno la piena credibilitá internazionali, lo so che magari ad alcuni revisionisti fascisti da fastidio parlare di queste cose, ma il loro parere non puo essere rimosso–Mantenuto (msg) 21:07, 2 mar 2012 (CET) Ma per piacere. Non sono storici e a loro non viene dato nessun credito. Leggiti Wikipedia:Ingiusto rilievo. Se vuoi scrivere di queste cose fallo in Negazionismo delle foibe–93.44.39.70 (msg) 21:11, 2 mar 2012 (CET)”

No, sono storici cerca le loro pubblicazioni….che sia ingiusto rilievo é solo una tua illazione e NON é negazionismo delle foibe perché essi dicono che esse sono esistite”

Recentemente, per l’iniziativa ronchi dei partigiani, siamo andati, con il gruppo, ad intervistare Boris Pahor, lui ha ribadito più volte, cosa che abbiamo archiviato nella nostra video intervista che sarà visibile il giorno 14 giugno 2014 a Ronchi nel convegno storico che realizzeremo, che è stato il primo a mobilitarsi contro il giorno del ricordo e che addirittura ha rifiutato l’invito a cena con il Presidente della Repubblica perché, egli, il presidente, mai ha affrontato seriamente questa problematica.

Pahor ha definito il giorno del ricordo come una legge non europea.

Per la cronaca sostiene anche lui la rimozione della denominazione dei legionari di Ronchi e questa cosa darà a molti sicuramente fastidio.

Ma alla voce giorno del ricordo non si cita lui come oppositore, anzi vi è di peggio. Alla voce dedicata alla sua pagina

http://it.wikipedia.org/wiki/Boris_Pahor

hanno collocato una foto a dir poco volutamente inguardabile ed offensiva..foto che andrebbe rimossa e sostituita con una più degna del calibro di Pahor, che si può condividere o meno come scrittore ecc, ma pubblicare foto di quel tipo…

Anche le foto sono importanti!

Ma si potrebbe anche parlare, sempre con riferimento alla comunità slovena, il caso di San dorligo/Dolina, rinvio a questo mio intervento http://xcolpevolex.blogspot.it/2014/01/san-dorligo-della-valle-o-dolina.html

su wikipedia non emerge nessun riferimento al referendum, vinto tra le altre cose, per il cambio del nome…

queste sono solo primi riflessioni e segnalazioni, ma sicuramente si aprirà un mondo, un mondo di antinazifascismo, antirazzismo ed antidiscriminazioni che porrà in discussione quella che da molti viene definita la più importante enciclopedia di questo nuovo secolo…certo, ma spesso volutamente di parte….ed in negativo!

Però attenzione a non prendersela con Wikipedia in quanto tale: con le ultimissime righe del tuo commento corri il rischio di generalizzare. Mastrangelo e AleR sono stati bannati, segno che con la dovuta attenzione e il rispetto dell’intelligenza delle persone le modalità autocorrettive funzionano, e Salvatore lo dimostra con grande chiarezza. Quello che si propone qui è uno sforzo collettivo di attenzione. Ad esempio, noi WM quando parliamo di Wikipedia consigliamo sempre, per ogni voce, di andare a vedere se c’è stata una discussione e come si è svolta. Ogni voce scritta a più mani, specie se su argomenti “scottanti”, è sempre il prodotto di un negoziato, e plasmata da conflitti. Gestire bene il conflitto, senza rimuoverlo né farsi trascinare da esso, è una delle cose più importanti da imparare. Seguire le vicissitudini di Wikipedia è molto educativo in tal senso.

no, non me la prendo con wikipedia in generale, ma questo post ha offerto una possibilità di riflessione enorme, e pur riconoscendo il lavoro, importante e difficile, che viene fatto da chi si oppone a certe “omologazioni” o “negazioni” od operazioni di discredito, certe nefandezze non sono proprio tollerabili e guarda “caso” sembrano cadere proprio su certi ed argomenti specifici! Comunque accolgo quanto da te ora scritto, sottolineando, che la parte finale del mio commento è figlia di sentimento rabbioso ed impulsivo. Andrò avanti con le ricerche. Ps mi scuso per gli errori di battuta nel precedente commento, anche quelli figli di impulsività.

Il mito della cricca degli admin è al tempo stesso inutilmente allarmista e consolatorio per chi non sa rapportarsi in modo proficuo (ancorché, alla bisogna, conflittuale) con gli utenti di Wikipedia. Gli admin vengono eletti dagli utenti attivi con una procedura simile a quella con cui si eleggono dei responsabili e dei segretari in qualsiasi associazione democraticamente organizzata.

Finché la Wikimedia Foundation riuscirà a resistere a pressioni economiche di vario tipo (che, come insegna la storia, è in questo e in moltissimi altri casi una minaccia costante che grava su ogni “bene comune” in una società basata sul profitto privato), l’unico elemento davvero autoritario in tutta la struttura, che infatti viene spesso criticato come “bug fatale” di Wikipedia, è che Jimbo Wales, il fondatore di Wikipedia nella sua forma attuale, ha dei superpoteri che teoricamente gli permetterebbero di fare quel che vuole. Alcuni vedono in realtà questa curiosa regola come un dispositivo di sicurezza nel caso che il progetto venga dirottato, un po’ come la setta dei Jedi nella Repubblica… ma sappiamo come è andata a finire. :-) Per rasserenare i pessimisti, ricordo che è comunque possibile a chiunque fare un “fork” di Wikipedia, cioè clonarla e farla ripartire da un’altra parte. In effetti è ciò che è avvenuto in questo caso: http://en.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Libre_Universal_en_Espa%C3%B1ol

Naturalmente, ci sono molti modi più o meno sottili per influenzare l’orientamento di Wikipedia e se c’è una cosa intelligente che ha detto Mastrangelo è che riuscire a controllare Wikipedia ormai significa riuscire a controllare molte altre cose. Quello in cui Mastrangelo sbaglia è credere che si possa fare col vittimismo e l’arroganza dei fascisti o, viceversa, che sia così facile farlo ai malvagi comunisti usando rodate tecniche di “egemonia culturale” erroneamente attribuite a Gramsci. In realtà il modo più semplice e duraturo di influenzare Wikipedia è farsi il culo studiando, intervenendo in modo intelligente, conquistando uno spazio per le proprie idee nel mondo offline; del resto è esattamente la stessa cosa che proponeva il vero Gramsci. Le stesse aziende che cercano periodicamente di usare Wikipedia come vetrina pubblicitaria finiscono spesso per essere piuttosto frustrate nonostante abbiano la possibilità finanziaria di allocare risorse umane specificamente per quello scopo. Abbiamo già ragionato a proposito dei social network e di altre strutture basate sulla partecipazione di massa su come sia possibile con un’intelligente azione collettiva “dirottare” qualcosa che è strutturalmente destinato a un altro scopo; in questo caso è anche meglio di Twitter o Facebook perché Wikipedia è strutturalmente organizzata per uno scopo che io reputo positivo e progressivo, i dirottatori in questo caso sono semmai alcuni portatori di interessi particolari e antisociali (tra cui ci metto pure i nostri amichetti in camicia nera, ma soprattutto certi altri signori in giacca e cravatta).

Parte del motivo per cui non ci sono molte scorciatoie per distorcere Wikipedia sta nel fatto che gli admin sono meno potenti di quanto si creda: la quantità di edit e di utenti è così smisurata che non sono in grado di fare il bello e il cattivo tempo neanche volendolo; sembrano molto potenti solo a personaggi come Mastrangelo che fanno tanto chiasso e si dedicano a parecchie cause perse con l’eleganza di un elefante neonazista in una cristalleria ebraica. Dando la colpa agli admin possono nascondere agli altri e a sé stessi i difetti più profondi del loro modo di intervenire su Wikipedia, che generano spontaneamente una reazione di rifiuto anche tra una vasta porzione di utenti senza privilegi di amministratore. Se l’analogia della piazza ha qualche valore, ho visto più spesso la folla risolvere il problema senza bisogno del servizio d’ordine, o con un ruolo puramente muscolare del servizio d’ordine a coronamento di un consenso che si era già costruito ad armi pari.

Siamo felici che abbiate citato il personaggio di Francesco Misiano.

In merito segnaliamo il volume di Nando Marzano e Fortunato Nocera, “Francesco Misiano- Il pacifista che portava in valigia la corazzata Potemkin”, che pur nella sinteticità del testo, inaugura una stagione di rinnovato interesse per una figura straordinaria alla quale come collettivo stiamo dedicando già ricerche e attenzione.

Per quanto riguarda il dibattito più ampio del revisionismo in salsa neofascista, è utile far notare come in questo ed in episodi simili, come l’attitudine di questi pseudoricercatori sia rivolta verso una distorsione delle fonti spesso utilizzate in chiave parziale.

Ho letto alcuni giorni fa l’articolo di Salvatore Talia. Premetto che mi rincuora molto leggere, in molti passi dell’articolo, considerazioni o perplessità fatte da una persona che non conoscevo ma che alcuni anni fa feci anch’io prima di abbandonare il progetto Wikipedia.

Non conosco i contenuti del libro di Mastrangelo e alcuni contesti su cui basa la recensione di Talia nel merito dei contenuti in materia di Storia e Storiografia. Da ex wikipediano ed ex amministratore, presunto appartenente alla famigerata “cricca”, conosco però molto bene il modus operandi di Mastrangelo e la funzionalità strategica della sua dialettica (dentro e fuori Wikipedia). Conosco anche molto bene diversi contesti e diversi utenti menzionati nella recensione di Talia e, non so a quale livello di approfondimento e di onestà intellettuale, nel libro di Mastrangelo. Non mi concedo assolutamente la velleità di etichettarmi esperto di storia e storiografia, anzi, sono un emerito ignorante, sicuramente più ignorante di un anonimo ingegnere edile, presumo romano, che per alcuni anni è stato un instancabile animatore dei flame e delle guerre di trincea nelle pagine di discussione relative a voci di storia del XX secolo e di nomenclatura geografica della penisola balcanica e sistematicamente sostenitore o sostenuto di un gruppo di sodali che sfrutta un’aberrazione del concetto di consenso per isolare l’interlocutore di turno. Ben tenendosi lontano, stranamente, dagli ambiti tematici di carattere tecnico, tecnologico, scientifico, come ci si aspetterebbe dalla sua cultura primaria su base tecnico-scientifica. No, non sono così esperto e da buon ignorante in storia e storiografia ho in genere contribuito a Wikipedia scrivendo di mosche, moscerini e dintorni. Ma da ex criccaro ed esperto delle dinamiche relazionali, individuali e di grupppo, nell’ambito della comunità di Wikipedia, ne ho viste e lette di cotte e di crude al punto che potrei scrivere un libro anch’io su come viene usata, spesso, Wikipedia.