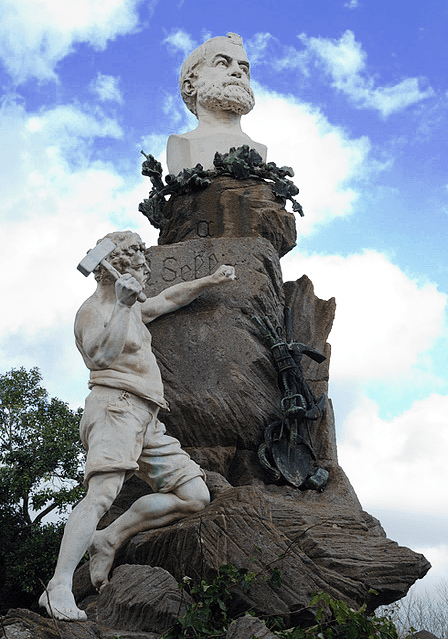

Monumento a Quintino Sella in Piazza Sella, Iglesias

[Questo articolo, in una versione lievemente ridotta, è apparso sul n.5 di (Nuova Rivista) Letteraria. Originariamente inteso come prima parte di un testo più lungo, in realtà non proseguirà, perché il prossimo numero della rivista sarà interamente dedicato a una retrospettiva sul suo fondatore e direttore, Stefano Tassinari, e la cadenza semestrale allontenerebbe troppo la prima parte dalla seconda. In altra forma e con altro stile, la riflessione proseguirà in Point Lenana, l’oggetto narrativo non-identificato che sto scrivendo insieme a Roberto Santachiara. In fondo è giusto così: questa sorta di “panoramica” – pensata come prima introduzione al tema per chi non ci abbia mai riflettuto sopra – nasce dagli appunti che ho preso per quel libro. – WM1]

–

1. Tanto più in alto, quanto più in basso

«Ciò che commuove, in questa impresa, è l’unione in una sola cordata di tre Camicie nere, di tre guide alpine del CAI, di tre forti montanari di valli diverse e lontane. La cercata ed entusiastica loro unione esalta l’impresa alpinistica colorandola di significati profondi […] Essi sapevano che il Duce, prima della nuova stagione, avrebbe visitato l’Alto Adige, l’estremo lembo di Patria posto fra le crode dolomitiche e le nevi eterne delle Alpi del sacro confine; l’affetto e la devozione suggerì loro un atto che in una rude impresa o in una vittoria dicesse a Lui quanto e quale è l’amore che loro scalda il cuore.»

E’ un passo di «Camicie nere sulle crode», resoconto di un’ascensione al Piz Gralba, quota 2974 metri. L’elzeviro sportivo-militante appare sulla Rivista mensile del CAI (Club Alpino Italiano) nel marzo 1934, a firma di Arturo Tanesini.

Tre anni dopo, nel marzo 1937, lo stesso periodico pubblica un testo ancor più enfio di cattiva retorica:

«Il Duce è stato al Terminillo: tutti i quotidiani ne hanno parlato e le fotografie del Duce sciatore hanno posto d’onore. Questo nostro Capo, che affronta il mare sulla nave da guerra, come sul fragile e traballante ‘moscone’, e domina il cielo col suo volo di aviatore provetto e sale la montagna a provarvi la faticata ebbrezza dello sci, è esempio al mondo intero: ammonimento ai giovanissimi, ai sedentari, a tutti coloro che, agguantata una qualsiasi poltrona o poltroncina gerarchica, vi si addormono in placido sonno e mettono pancia […] e odiano lo schiaffo del vento, il brivido del pericolo, il peso della dura salita.»

Così il gerarca Angelo Manaresi, presidente del CAI e dell’Associazione Nazionale Alpini, saluta uno dei più cialtroneschi exploit propagandistici di Mussolini, immortalato a torso nudo sulle nevi del Terminillo, coi bastoni in mano… ma senza gli sci ai piedi. Manaresi omette quest’ultimo particolare, che pure salta all’occhio.

Un balzo indietro di qualche anno: nel dicembre 1931 la Rivista dà spazio a certe «Note per un allenamento psichico in montagna», dichiaratamente ispirate a pratiche tibetane e genericamente orientali. La prosa del loro autore è tortuosa e affaticata, destinata a invecchiare male:

«Noi stessi abbiamo verificato il fenomeno curioso per cui, all’atto di volersi arrestare per un istante, una strana forza quasi non più nostra ci ha spinti immediatamente ancor oltre. Quanto poi a quell’atto interno che, nel momento limite dell’esaurirsi delle energie abituali fa quasi da interruttore che mette in circuito la ‘seconda onda’, esso, per sua stessa natura, poco si lascia descrivere o insegnare. Ognuno deve trovarlo da sé. Certo è però che poco ne può comprendere chi non abbia già saputo dividere il proprio animo in due parti, adusate – per una disciplina che non è di certo quella di un qualsiasi ‘sport’ – l’una all’assoluto comandare, l’altra all’assoluto obbedire.»

L’autore consiglia agli alpinisti di «esaurire volontariamente al più presto possibile tutta la quantità dell’energia vitale di cui, in via normale, dispone il corpo, fino ad arrivare ad un punto critico.» Oltre questo punto critico, lo scalatore raggiungerà un nuovo stato di consapevolezza e instancabilità. A questo punto (evidentemente non meno… critico) dell’articolo si insinua una NdR: «La Redazione si tiene al di fuori di questa e di altre affermazioni del presente scritto, sulle quali non ha presentemente elementi di controllo.»

Autore delle «Note» e oggetto della presa di distanze redazionale è il barone Giulio «Julius» Evola, ex-pittore dadaista e futuro guru dell’estrema destra «esoterica». Evola, teorico di una «rivolta contro il mondo moderno» e alfiere di un razzismo «spirituale» suppostamente meno rozzo del razzismo «biologico» nazista, morirà nel 1974. In ossequio alle sue ultime volontà, le ceneri verranno disperse sul Monte Rosa.

Amico e adepto di Evola, nonché suo consocio nel «Gruppo di Ur» (conventicola dedita all’occultismo attiva in Italia dalla fine degli anni Venti) è l’alpinista Domenico Rudatis. Anche la sua prosa di montagna è zeppa di metafore ermetico-alchemiche. Un piccolo esempio tra i tanti possibili: «Su quell’immane pietra di paragone si doveva lasciare la più vivida traccia del più aureo metallo del nostro volere, e non l’incerta rigatura di metalli volgari.»

Gli anni Trenta, decennio di grande entusiasmo e grandi risultati per l’alpinismo praticato, segnano – con poche eccezioni – il punto più basso dell’alpinismo «scritto», della cosiddetta «letteratura di montagna».

2. Perché si scrive di montagna?

Quando sulla stampa, puntuali come il Tristo Mietitore, partono le solite, capziose «ricognizioni» del panorama letterario italiano, la letteratura di montagna non viene mai presa in considerazione. Si tratta di libri che escono di rado dalle «nicchie» in cui operano case editrici specializzate (es. Vivalda, Lint, Priuli & Verlucca), collane a tema di editori più grandi («Exploits» di Corbaccio) e periodici dedicati (in primis le riviste del CAI). Fuori da quel milieu si conoscono solo pochi «grandissimi» (Messner), un personaggio come Mauro Corona (il cui successo di scrittore è legato soprattutto ad aspetti extraletterari, folkloristici, spettacolari) e alcuni autori mainstream che ogni tanto scrivono di montagna (per esempio, Erri De Luca).

Eppure la scrittura di montagna ha una lunga tradizione e annovera opere di grandi nomi come Buzzati e Rigoni Stern. Dal 1929 esiste il Gruppo Italiano Scrittori di Montagna; oggi lo presiede il «decano» Spiro Dalla Porta Xydias, ultranovantenne dalla memoria al fosforo e tanti nodi al fazzoletto, che non manca di denunciare la disattenzione dell’establishment editoriale verso chi scrive di vette, ghiacciai e bivacchi in parete.

Nella letteratura di montagna non domina il romanzo: il «récit d’ascension» – come lo ha chiamato Massimo Mila – è un mélange di cronaca sportiva e racconto di viaggio (talvolta iniziatico), di osservazione naturalistica e prosa poetica. Quella «di montagna» è una letteratura testimoniale, fatta di esperienza diretta. Novantanove volte su cento, lo scrittore di montagna è un alpinista e scrive di luoghi in cui è stato.

Nella maggior parte degli sport l’atleta che scrive è un’eccezione, al massimo si trovano «non-libri» di memorie rappattumate, instant-book firmati dagli sportivi ma confezionati da giornalisti. In copertina, il nome di questi ultimi è stampato a caratteri più piccoli, solitamente preceduto da un «con» (la preposizione, non l’insulto francese).

Nell’alpinismo, invece, non vi è nome importante che non abbia scritto libri, e alcuni alpinisti sono divenuti autori di rilievo e a tempo pieno. Il primo nome che viene in mente è Walter Bonatti.

Per capire tale corrispondenza fra azione e scrittura, bisogna tener conto che l’alpinismo è un’attività peculiare: presenta caratteristiche tipiche dello sport, ma molti suoi praticanti non lo ritengono tale né si considerano atleti. Alcuni lo ritengono più affine a un’arte (come la danza), altri lo vivono come disciplina spirituale, stile di vita ecologico o attività esplorativa. Per semplificare, diremo che l’alpinismo è anche uno sport, ma il suo parziale trascendere tale dimensione lo rende l’unico sport in cui la scrittura abbia un ruolo intrinseco e funzionale. Il resoconto è sin dagli albori componente essenziale dell’impresa.

In primo luogo, le ascensioni avvengono lontano dal «consorzio civile». Il solo modo per farle conoscere – e «rendere visibile l’alta montagna», come ha scritto Marco Albino Ferrari – è scriverne ex post.

In secondo luogo, è necessaria la verifica da parte di altri scalatori, verifica impossibile senza la descrizione dettagliata della via percorsa. Esiste un vero e proprio peer reviewing tra alpinisti: se apro una nuova via, devo spiegarne le caratteristiche per filo e per segno, di modo che altri possano seguirla e controllare se ho mentito o detto la verità. Da questo peer reviewing sono nate polemiche durissime, durate decenni e in certi casi non ancora sopite, come quella sull’ascensione di Severino Casara al Campanile di Val Montanaia (1926) o quella sull’impresa di Cesare Maestri al Cerro Torre lungo la «Via del compressore» (1970) [*].

Il terzo motivo per cui l’alpinista scrive è, come ha spiegato M.A.Ferrari nella sua introduzione all’antologia Racconti di pareti e scalatori (Einaudi, 2011),

«il tentativo di spiegare i motivi di fondo che spingono un individuo a sfidare il vuoto; il perché di un’attività per certi versi perversa, insensata, folle. A che scopo si scala una parete rischiando la vita? Qual è il motivo per cui si va a patire freddo, disagi, intemperie, fatiche inumane? Il racconto di alpinismo arriva così a scavare nei momenti a margine dell’azione, quando ancora si medita se partire, quando la molla si sta caricando e ci si prepara a mettersi in marcia, magari sfilando davanti agli occhi incuriositi di chi assiste seduto su un prato.»

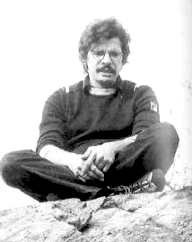

Gian Piero Motti

Negli anni Settanta, nei testi di Gian Piero Motti e del «Nuovo Mattino» (movimento identificato con la «contestazione sessantottina» in seno all’alpinismo), questa terza motivazione diverrà predominante, dando vita a testi complessi, lacerati, veri e propri «esami di coscienza». In quelle sedute di autocritica, l’appassionato di montagna si definirà «fallito», «drogato», addirittura «asociale», per poi volgersi alla ricerca di una pratica alpinistica più umana e consapevole della società che la circonda.

3. Scrittura di montagna e classi sociali

La narrazione alpinistica non nasce «neutra» né «innocente»: è plasmata dai rapporti sociali e ha un’impronta di classe. Fin dagli albori, lo scrivere marca la differenza tra l’alpinista «vero» (sedicentemente puro d’intenti, nobile d’animo e «disinteressato») e la guida alpina, cioè l’autoctono pratico del luogo che va in montagna per mestiere, ingaggiato dagli alpinisti per accompagnarli e gestire le beghe quotidiane della spedizione.

Il «Signor Alpinista», per autorappresentarsi come spirito elevato, deve rimuovere dal quadro la propria condizione materiale: egli può andare in montagna gratis et amore dei – anzi, spendendoci del suo – perché è un borghese o addirittura un aristocratico e campa del plusvalore estorto da qualche parte. Il grande alpinista triestino Julius Kugy, proprietario di una ditta di importazioni coloniali, potrà dedicare ben trent’anni della sua vita a setacciare i dintorni del Triglav alla romantica ricerca di un fiorellino raro, la Scabiosa Trenta, del quale poi si scoprirà che non esiste.

La guida, invece, è un proletario che deve mettere insieme il pranzo con la cena.

L’alpinista che scrive (a fini di pubblicazione) è la regola. La guida che scrive una rara eccezione.

Come farà notare lo storico francese Paul Veyne nel suo saggio L’alpinisme. Une invention de la bourgeoisie (1979), la descrizione della guida da parte di Monsieur l’Alpiniste è molto spesso elogiativa in modo paternalistico: la guida è vista come un animo semplice, quasi un «buon selvaggio», e nel descriverla si ricorre a metafore animali. Non si tratta necessariamente di malafede: l’inconscio borghese funziona in un certo modo. Anche nei momenti di autoconsapevolezza, nei quali l’alpinista «si vede da fuori», egli non sfugge alla contraddizione, e non può che rislittare nel cliché. Mentre racconta di un’ascesa con la guida valdostana Jean-Antoine Carrel, Ugo De Amicis scrive:

«Mi stupì […] il sentimentalismo di quell’orso di montagna cinquantenne; ma subito mi feci una colpa di quello stupore. Anche il borghese più spregiatore della propria classe non può liberarsi da certe istintive prevenzioni contro il popolo, come quella di credere inconciliabile la delicatezza del sentimento con l’ignoranza e la poca educazione esteriore.» (da Alpe mistica, 1926)

Dello scrivere fa parte anche l’atto – sempre rivelatore di una mentalità – di assegnare nomi ai luoghi scoperti e alle vette conquistate. Quando la spedizione di Halford Mackinder giunge in cima al Monte Kenya (1899), lo fa grazie alle guide valdostane César Ollier e Joseph Brocherel. Mackinder – al quale sarà intitolata una vallata del massiccio, la Mackinder Valley – decide di battezzare due ghiacciai coi loro nomi, ma non li chiama «Ghiacciaio Ollier» e «Ghiacciaio Brocherel», bensì – paternalisticamente – «Ghiacciaio César» e «Ghiacciaio Joseph». La guida merita un riconoscimento, ma non ha diritto al cognome.

Va ancora peggio alle basse maestranze, che nella maggior parte dei récits d’ascension sono prive di individualità, non ne viene tramandato il nome. Sono solo «i portatori», «gli sherpa» etc. Se nei resoconti di imprese compiute in Europa la regola ha qualche eccezione, la rimozione è pressoché totale nei racconti di spedizioni in Africa o Asia, dove alla divisione di classe si sovrappone quella di «razza».

Emilio Comici

Ancora nel 1932 il più grande scalatore italiano della sua epoca, il triestino Emilio Comici, viene estromesso dal Club Alpino Accademico Italiano (l’empireo degli alpinisti dello Stivale) per aver intrapreso il mestiere di guida. Comici è già esponente di un alpinismo più popolare e meno classista di quello degli esordi. Modestissimo impiegato, si licenzia per dedicarsi alla montagna a tempo pieno, ma per farlo deve poter vivere di tale attività. Questa condizione lo esclude formalmente dal Gotha (ma vi rientrerà post mortem con tutti gli onori, santificato dagli stessi che lo avevano osteggiato in vita).

Col passare dei decenni e l’estendersi della pratica alpinistica a ceti meno abbienti, l’impronta di classe del récit d’ascension si farà meno marcata, e inizierà a sfumare la distinzione tra alpinista e guida. Alcuni nomi importanti riassumeranno in sé entrambe le figure, come Tita Piaz (1879-1948), il «Diavolo delle Dolomiti». Gli scrittori di montagna dedicheranno saggi e biografie a guide illustri del passato. Seppure in rari casi, grandi nomi dell’alpinismo condivideranno con le guide l’onore delle loro imprese: l’Everest sarà conquistato nel 1952 da «Hillary e Tenzing», alpinista e sirdar (capo dei portatori) giunti in vetta ex aequo, per sempre uniti nella memoria pubblica. Con l’accentuarsi della dimensione sportiva e commerciale dell’alpinismo e l’inevitabile rarefarsi delle «prime ascensioni», l’alpinismo cambierà.

Tuttavia, la divisione tra classi non svanirà: ogni resoconto di ascensione ne reca tracce più o meno profonde. Non esiste pratica o scrittura avulsa dai rapporti sociali.

4. Montagna e nazionalismo prima e dopo la «Guerra bianca»

Ancora oggi, l’alpinismo è descritto da molti suoi praticanti come lontanissimo dalla politica e dalle ideologie, ma l’insistito professarsi «a-ideologici» e «apolitici» è in se stesso ideologico e politico. L’alpinismo, nell’Europa continentale, nasce con la presa del potere da parte della borghesia, è ideologicamente figlio dell’età dei nazionalismi e, come abbiamo visto, diviene uno degli sport più strumentalizzati dai regimi fascisti. Quel che avviene in Italia, avviene anche in Germania con pari – se non maggiore – parossismo.

In Italia, l’alpinismo è sin dal principio nazionalista e strettamente legato alla politica: il Club Alpino Italiano è fondato nel 1863 da Quintino Sella, ministro delle finanze del nuovo Regno d’Italia. A lui si deve, tra le altre cose, la decisione di inasprire l’impopolarissima «tassa sul macinato», già causa di proteste e sollevazioni represse dal generale Raffaele Cadorna.

L’andare-in-montagna è parte della scoperta della nazione appena unificata ed è inevitabile che si ponga subito il problema dei confini e di quelle parti di koinè italiana rimaste fuori, «sotto il giogo straniero»: le terre «irredente», Trento e Trieste. Le montagne divengono simbolo di una questione irrisolta. Nei primi anni del Novecento i club alpini dell’Italia settentrionale organizzano escursioni lungo i confini che sono già in tutto e per tutto spedizioni di propaganda politica.

Guido Rey

La Grande guerra, che in Italia sarà in gran parte guerra di montagna, è ormai dietro l’angolo. In questa fase spicca la figura di Guido Rey (1861-1935). Nipote di Quintino Sella, Rey è l’alpinista italiano più famoso del suo tempo. Scrittore efficace e abile propagandista di un andare in montagna saturo di retorica sulla patria, Rey sa anche scegliere i luoghi da trasformare in simboli: il suo libro più famoso, Alpinismo acrobatico (1914), avrà un ruolo determinante nel creare il mito delle Dolomiti. Ancora lungi dal divenire meta di un turismo di massa (che ancora non esiste), le Dolomiti sono in gran parte ancora sotto l’Austria. Di lì a poco, saranno teatro di guerra.

La frase più celebre di Rey, che per decenni resterà impressa sulle tessere annuali del CAI, è: «Perchè io credetti e credo la lotta coll’Alpe utile come il lavoro, nobile come un’arte, bella come una fede.» (corsivo mio). La scalata come battaglia, l’Alpe come nemico da vincere. Rey è tra coloro che più sovraccaricano la letteratura di montagna di metafore militari e belliche. Ecco come, nel 1906, celebra sulle pagine della Rivista mensile la fondazione di una sezione del CAI:

«Io so bene che nella grande schiera degli alpinisti non sono che un oscuro alfiere fedele: so che, non a me, ma all’antica bandiera è rivolto il loro sguardo e va il loro saluto; ma al vecchio soldato sono cari il fragore della battaglia e l’eco degli evviva che gli giungono dal campo lontano.»

Rey, non a caso, aderirà al fascismo con convinzione.

Il prius storico del rapporto tra fascismo e montagna è la prima guerra mondiale, soprattutto nella sua dimensione di «guerra bianca», combattuta sulle cime innevate. In quel frangente nasce il mito degli Alpini, il corpo militare che nei decenni a venire riscuoterà più simpatia tra gli italiani.

Dopo la vittoria, lungo l’esteso fronte di montagna, si designano fin da subito «zone sacre», luoghi dove i patrioti si sono sacrificati. Le porzioni di territorio strappate all’impero austroungarico vengono «riconsacrate» con apposite cerimonie, durante le quali si demoliscono i segni del dominio austriaco, vengono divelte le targhe in tedesco, si ribattezzano i rifugi alpini.

5. Eterogenesi dei fini

Con l’avvento del fascismo, l’alpinismo diviene uno degli sport più promossi e strombazzati dal regime, che ha bisogno di imprese «maschie», ardite, «italianissime». Il CAI viene italianizzato in «Centro Alpino italiano» – tornerà «Club» solo con la Liberazione – e inquadrato d’autorità nel Comitato Olimpico Nazionale Italiano [**]. Il nuovo assetto è ultra-gerarchico, la democrazia interna è azzerata. Nel 1930 è nominato presidente il già menzionato Manaresi, podestà di Bologna e capo dell’Associazione Nazionale Alpini. Anche questo doppio incarico, con l’implicita analogia tra alpini e alpinisti, è segno di una «irreggimentazione» del sodalizio.

Non mancano le resistenze: per imporre la sua egemonia, il fascismo deve far piazza pulita di associazioni alpinistiche ed escursionistiche legate al mondo operaio e alla sinistra, ambiente raccontato nel saggio di Luciano Senatori Compagni di cordata (2010).

Quelli che il fascismo esaspera sono tratti ideologici già presenti nell’alpinismo d’anteguerra, che però era riservato a un’élite. Il fascismo porta in montagna anche la piccola borghesia, base sociale del regime. Durante il Ventennio aumentano le ascensioni domenicali in comitiva, si costruiscono funivie, si estende una rete di rifugi e bivacchi gestiti dal CAI, si intitolano nuove vie a quadrumviri e gerarchi. E’ il caso, per fare un esempio, della «Via XXVIII Ottobre – Achille Starace» aperta nel 1934 da Riccardo Cassin alla Piccolissima di Lavaredo.

Quelli che il fascismo esaspera sono tratti ideologici già presenti nell’alpinismo d’anteguerra, che però era riservato a un’élite. Il fascismo porta in montagna anche la piccola borghesia, base sociale del regime. Durante il Ventennio aumentano le ascensioni domenicali in comitiva, si costruiscono funivie, si estende una rete di rifugi e bivacchi gestiti dal CAI, si intitolano nuove vie a quadrumviri e gerarchi. E’ il caso, per fare un esempio, della «Via XXVIII Ottobre – Achille Starace» aperta nel 1934 da Riccardo Cassin alla Piccolissima di Lavaredo.

Il momento del «boom» alpinistico (e sciistico) in Italia è il 1935, anno della guerra d’Abissinia e di massimo consenso per il regime. Le pubblicazioni del CAI sostengono con entusiasmo la nuova impresa coloniale. Scrivono Roberto e Matteo Serafin nel loro Scarpone e moschetto (2002):

«Sembra che il rude atteggiamento del conquistatore di vette venga trasferito come un fatto mistico, naturale e inconfutabile a tutto il paese nella realizzazione del sogno coloniale a lungo inseguito dalla classe dirigente italiana, prima liberale e ora fascista.»

I giovani alpinisti – e non soltanto loro – indossano il paraocchi. Per loro «non esisteva nulla al di fuori dell’alpinismo», scriverà Gian Piero Motti. «Noi andavamo ad arrampicare, la politica non ci interessava», dichiarerà anni dopo Riccardo Cassin, che pure intitola vie ai pezzi grossi del partito fascista e riceve «fascistissime» onorificenze. Contraddizione invisibile, quando si è immersi in un’ideologia dominante percepita come ovvia, naturale. Per questa generazione, il fascismo non è «politica»: è come l’acqua per il pesce.

Ad ogni modo, in questi anni si forma un know-how alpinistico e si costruisce una rete di sentieri e rifugi, saperi e strutture che poi – ironia della sorte, trasmutazione della specie Homo Montivagus – saranno usati dai partigiani. Dopo l’8 settembre 1943, tra Salò e la Resistenza, non pochi alpinisti del Ventennio – inclusi grossi nomi del «Sesto grado», tra i quali lo stesso Cassin – sceglieranno la seconda. In quella temperie, l’espressione «andare in montagna» acquisirà un significato del tutto nuovo, divenendo metonimia del prendere le armi contro i nazifascisti.

Gettando sugli anni Trenta uno sguardo retrospettivo, l’alpinista divenuto partigiano si accorgerà di aver vissuto, scalando pareti e dormendo nei rifugi, un apprendistato pre-resistenziale. E’ ciò che scrive Primo Levi nel racconto «Ferro» (dalla raccolta Il sistema periodico, 1975), usando la metafora della «carne dell’orso». Proprio da lì partiremo nella seconda parte di questa riflessione. Dove si vedrà che, dopo la Liberazione, la strada verso una «decontaminazione» dell’alpinismo – praticato e, soprattutto, scritto – sarà ancora lunga e piena di ostacoli.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Interessante e evocativo. Mi è tornato a mente questo, che addirittura Vladimir Ivic U’lianov ne aveva parlato:

“Immaginiamo un uomo che effettui l’ascensione di una montagna altissima, dirupata e ancora inesplorata. Supponiamo che dopo aver trionfato di difficoltà e di pericoli inauditi, egli sia riuscito a salire molto più in alto dei suoi predecessori , senza tuttavia aver raggiunto la sommità. Egli si trova in una situazione in cui non è soltanto difficile e pericoloso, ma addirittura impossibile avanzare oltre nella direzione e nel cammino che egli ha scelto. Egli è costretto a tornare indietro, a ridiscendere, a cercare altri cammini, sia pure più lunghi, i quali gli permettano di salire fino alla cima. La discesa, da questa altezza mai ancora raggiunta su cui si trova il nostro viaggiatore immaginario, offre delle difficoltà e dei pericoli ancora maggiori, forse, dell’ascensione: è più facile inciampare; si vede male dove si mettono i piedi; manca quello stato d’animo particolare di entusiasmo che dava impulso al cammino verso l’alto, dritto allo scopo, ecc. Bisogna legarsi con una corda, perdere delle ore intere per tagliare la roccia con la piccozza allo scopo di creare dei punti di appoggio per legarvi saldamente la corda; egli è costretto a muoversi con la lentezza di una tartaruga, e per giunta a muoversi indietro, verso il basso, allontanandosi dalla cima….”

“Il CAI viene italianizzato in «Centro Alpino italiano» – tornerà «Club» solo con la Liberazione – e inquadrato d’autorità nel Comitato Olimpico Nazionale Italiano.”

Questa frase l’ho formulata male. Messa giù così, sembra che sia accaduta prima una cosa e poi l’altra, e la prospettiva temporale risulta schiacciata. Anche sotto il fascismo e dopo l’inquadramento nel CONI, per diversi anni il CAI continò a chiamarsi Club Alpino (come si vede anche nel manifesto proposto sopra). Il nome fu italianizzato dopo il 1935, in conseguenza delle sanzioni contro l’Italia per aver aggredito l’Etiopia. Sanzioni volute soprattutto dalla Gran Bretagna. Fu il momento di slogan come “Dio stramaledica gli inglesi”: il regime fomentò l’odio antibritannico e abolì anche parole inglesi di uso comune, come appunto “club”.

E’ proprio in quel clima che, per reazione, alcuni ragazzi si innamorano della cultura inglese e ne fanno un caposaldo della propria opposizione al fascismo. Il caso più noto è quello di Beppe Fenoglio.

…o di Cesare Pavese. L’alpinismo non è mai entrato nel raggio dei miei interessi, ma ho trovato questo articolo entusiasmante e con un’interessante prospettiva storica. Fa venir la voglia di cimentarsi! Se mi dite che ci sarà pure un seguiro lo leggerò con sommo piacere. Grazie!

Mi preme correggere una vistosa imprecisione che campeggia in questo peraltro inappuntabile articolo. Nella foto del Duce al Terminillo egli non indossa gli sci non per macchiettistica incompetenza bensì perché l’illustre Cav. Mussolini è e fu pioniere della disciplina detta “camminata nordica” la cui paternità ci fu sottratta dal perfido inglese che tradusse l’italico sport in “nordic walking”…

Scherzi a parte questo è davvero un bellissimo post e in particolare le note sulla questione di classe mi paiono davvero utili a capire come, all’inizio del secolo, l’alpinismo fu una sorta di colonialismo nel cuore dell’Europa (mentre fuori dall’Europa era colonialismo puro e semplice).

Una profonda riflessione in tal senso potrebbe davvero smontare la retorica dell’alpinismo come “ascensione spirituale” e sarebbe benvenuta

Seppure in rari casi, grandi nomi dell’alpinismo condivideranno con le guide l’onore delle loro imprese: l’Everest sarà conquistato nel 1952 da «Hillary e Tenzing», alpinista e sirdar (capo dei portatori) giunti in vetta ex aequo, per sempre uniti nella memoria pubblica.

Non solo, ma nel libro “Sulla traccia di Nives” di Erri De Luca [bel ritratto di donna in montagna, del suo (di Nives Meroi) punto di vista sull’andare in montagna] c’è scritto che non c’è una foto di Hillary sulla cima dell’Everest, ma solo la foto di Tenzing , e , da una rapida ricerca con google, mi sento di confermare quest’affermazione (si veda anche http://bit.ly/NOu8Xc ).

In quanto triestino e alpinista part-time non posso che deliziarmi di questo focus wuminghiano sulla montagna, specie se va a cogliere tre approfondimenti che mi sono molto cari: l’intreccio tra alpinismo e storia, l’indagine sulle caratteristiche peculiari della letteratura di montagna e l’analisi “di classe” dell’evoluzione interna dell’alpinismo. Tre aspetti saggiamente collegati in questo bell’articolo.

Sull’aspetto sociale dei rapporti fra classi mi permetto di segnalare un ulteriore titolo: “C’è una donna che sappia la strada? Alpinismo esplorativo femminile in Carnia e Friuli” di Daniela Durissini, edito dalla Lint: http://www.linteditoriale.com/schede/donna.html

Partendo da un’area geografica circoscritta – Carnia-Friuli – lontana dalle mode anche del primo alpinismo, il libro offre uno breve ma significativo spaccato della società montanara di oltre un secolo fa, nonchè della sua evoluzione nei rapporti con la clientela borghese attraverso la nascita e la scomparsa della figura della portatrice (il lumpenproletariat della montagna, nella stragrande maggioranza di sesso femminile, al di sotto anche della figura della guida locale – quasi sempre maschile). Come spesso accade la prospettiva di genere è infatti esplicativa di quella di classe in generale.

Nella letteratura di montagna ho trovato almeno due delle mie letture preferite di sempre. Una di queste è proprio quel “Cime Irredente” di Livio Isaak Sirovich che chiude la bibliografia di questo articolo e che mi preme evidenziare. Anche se ambientato più in archivi e aule di tribunale che su pareti e vette è un romanzo (o forse più un “oggetto narrativo non identificato”?) fondamentale per capire la storia della mia città, dato che – detto in soldoni – illustra come la Società Alpina delle Giulie abbia di fatto funto da paravento per la Loggia massonica omonima, impegnata nel creare da zero e instillare la coscienza irredentista in una città – Trieste – che a inizio XX secolo ne era quasi del tutto sprovvista (data la sua composizione multietnica e dati i benefici e le franchigie che godeva nell’essere amministrata dall’Austria). Un’operazione di autentico “astroturfing” ante litteram…

Oltre agli inediti anfratti della storia patria su cui va a fare luce è un testo godibilissimo (seppur “denso”) per l’ironia talvolta esilarante che lo pervade. Ironia che rientra in quello che a mio parere è una caratteristica poco nota della letteratura di montagna: il registro eroicomico. Accanto allo stile “iniziatico” ed “estatico” che spesso permea i resoconti dei “grandi” (tipo Messner o ultimamente Simone Moro), farciti di battaglie individualistiche con il limite e col proprio io, prospera un approccio molto più easy: sembra infatti che sia impossibile scrivere un racconto-resoconto di montagna senza buttarla quasi sul demenziale, anche nel narratore più sobrio. E non si tratta di una piega recente (tra i contemporanei primeggia in questo stile Luca Visentini) giacchè proprio Tita Piaz a metà del ‘900 ne diede un saggio nel suo “A tu per tu con le crode” (la seconda delle mie letture preferite), testo che in alcuni passi mi ha fatto letteralmente scompisciare dalle risa, proprio perchè del registro “eroico” – abitualmente associato all’alpinismo – si fa beffe, andando ben oltre l’aneddotica e rasentando lo stile mock-heroic della letteratura inglese meticcia à la Kureishi. È questo lo stile letterario di montagna che preferisco, spesso relegato in piccoli bozzetti (lo stesso Mauro Corona vi indulge più spesso nei racconti che non nei romanzi lunghi) e che non a caso ha trovato uno dei suoi massimi esponenti in una figura come quella di Tita Piaz. Singolare personaggio “flamboyant” e imprevedibile, irredentista convinto in un ambiente – quello fassano – massicciamente austriacante ma poi – fedele alle idee socialiste di Cesare Battisti – antifascista in maniera altrettanto convinta e protettore di quella minoranza-maggioranza di lingua tedesca che pochi anni prima lo aveva osteggiato e vessato.

Il legame tra alpinismo e colonialismo italiano invece mi giunge nuovo e faccio i miei complimenti a WM1 per l’apnea che deve essersi fatto immergendosi in tale palude di becera retorica del ventennio per offrirci questa testimonianza ;-) !

“Cime irredente” è *assolutamente* un oggetto narrativo non-identificato, davvero perturbante. Essendo del 1996, ha anticipato (a nostra insaputa) un sacco di tentativi che abbiamo fatto da “Asce di guerra” in avanti.

Io sto leggendo un altro U.N.O. che racconta la storia di Trieste, anche se non parla di alpinismo: “Un onomasticidio di stato” di Miro Tasso, che racconta la triste e grottesca epopea dell’italianizzazione dei cognomi slavi durante il fascismo. Penso che Sirovich abbia dato l’esempio, l’U.N.O. è perfetto per accostarsi a una storia complessa come quella del novecento triestino e “giuliano” in genere (metto il secondo aggettivo tra virgolette a segnalare che la “Venezia Giulia” è in fondo una costruzione artificiale italocentrica).

Ma in realtà Sirovich ha “estremizzato” una tendenza preesistente, perché questa scelta dell’U.N.O. deriva dalla consuetudine degli scrittori triestini (di nascita o di adozione che siano) a una letteratura non per forza incentrata sul romanzo, e qui c’entrano proprio la letteratura di montagna (Kugy, Comici, Dalla Porta Xydias… Benuzzi!) e la letteratura di viaggio (Magris e ovviamente Rumiz). Partendo da lì anziché dal romanzo, la via verso l’U.N.O. è meno accidentata.

Ad ogni modo, io come tutti gli anni sarò a Trieste per tutto il mese di agosto, di queste cose se ne può chiacchierare anche de visu, con la nutrita schiera dei giapster tergestini.

Altra ottima dritta! provvederò ad accaparrarmi il libro di Tasso (ho già visto il film omonimo proiettato al Trieste Film Festival).

La storia della questione nazionale di Trieste è ingarbugliatissima e potrebbe quasi far ridere se non fosse tremendamente (e sanguinosamente) vera, con da una parte sloveni diventati feroci italianizzatori fascistissimi e dall’altra italiani – persino battezzati Benito – diventati barbari infoibatori jugoslavisti al di fuori del controllo dello stesso AVNOJ. Giustamente indichi la natura artificiosa del nome Venezia Giulia (paradossalmente coniato da un pacifico e tollerante filologo di famiglia ebraica, inventore della glottologia e quindi studioso di dialetti e minoranze che intendeva tutelare!), ma c’è da dire che sul fronte opposto sorse una denominazione – “Primorska” – altrettanto creativa… come se tutti i gruppi in gioco avessero avuto premura, a metà ‘800, di inventarsi UN nome per delle terre che non ne avevano mai sentito il bisogno, al fine di rivendicarne UNA identità che invece è sempre stata pluralista e meticcia (almeno dalla caduta dell’impero romano in poi)… Il perchè del legame nascosto fra nazionalismo (anche nella sua componente “anti-”) e alpinismo mi è sempre sfuggito, sarà che forse esiste un legame semantico tra montagna, narrazione e identità. Un legame che può avere una configurazione aperta o chiusa, a seconda di quanto ci si senta stabili o si necessiti di un appiglio “artificiale”…

Mi è piaciuto molto il passo “Il resoconto è sin dagli albori componente essenziale dell’impresa”. Aggiungo anche che, proprio per questo principio, la montagna rende l’uomo narratore – volente o nolente. Certo: più in generale è il viaggio a stimolare la narrazione, ma in montagna diventa proprio un impulso irresistibile e basta guardare in rete: a fianco delle relazioni tecniche più “utilitaristiche” fioccano i resoconti personali, spesso poetici, spesso comici. Sarà perchè l’uomo comune si sente lontano dalla tensione del primato e dalla sua prosopopea… ma anche laddove il livello tecnico dell’impresa è alto il registro prediletto è quello disincantato, autoironico, umile. Si sente il bisogno di raccontare anche l’ennesima ripetizione di una via classica, una “normale”… e per condividere l’esperienza è molto più adatto lo stile “gonzo” rispetto allo stile “Starace”, per fortuna!

Bello! Un incontro in agosto? Sarebbe bello scomodare anche il Sirovich, no? Dovrei avere il suo contatto da qualche parte, risalente all’epoca del comitato No TAV Val Rosandra di tre anni fa. Provo a cercare se la cosa interessa

Con Sirovich ho parlato al telefono e ci ho scambiato un paio di mail mesi fa, volevo intervistarlo nella fase in cui raccoglievo la maggior quantità di informazioni possibile sull’alpinismo triestino tra le due guerre, avevo appena iniziato la stesura vera e propria delle mie parti di “Point Lenana”. Ha cortesemente declinato. Mi è parso del tutto disinteressato a quel che gli stavo dicendo. Un po’ come quando entri in un negozio di Trieste e l’esercente ha scritto in faccia: “Ciò ma sta gente cossa vol de mi? No i vede che no go coioni?” :-D Può anche darsi che non gli abbia spiegato bene su cosa stavo lavorando… Boh. Comunque, il suo libro mi è stato parecchio utile, nei credits lo ringrazierò comunque e a questo punto l’intervista non mi serve più.

ah ah è vero! Il personaggio ha un po’ questo tiro tipicamente triestino! Anche all’epoca del comitato No Tav, pur essendo ferratissimo sull’argomento – da geologo – e quindi avendone di cose da dire… e pur avendo aderito di sua sponte alla riunione costitutiva del comitato, bisognava cavargli le parole di bocca con la pinza! Era scazzatissimo!

P.S. Si, il commento è “da chat” e pure inserito nel posto sbagliato. Può essere anche cancellato, non mi offendo! :-D

Ma no, è un’innocente nota di colore, ci può stare. Poi dal libro si capisce che è uno con sense of humour.

“come se tutti i gruppi in gioco avessero avuto premura, a metà ’800, di inventarsi UN nome per delle terre che non ne avevano mai sentito il bisogno, al fine di rivendicarne UNA identità che invece è sempre stata pluralista e meticcia (almeno dalla caduta dell’impero romano in poi)”

e visto che a trst non ci facciamo mancare niente, bisogna pur dire che esiste anche una “narrazione tossica” del meticciato. anzi, due.

narrazione tossica n.1, intrisa di nostalgia asburgica: il meticciato e’ una figata pazzesca, ma solo a patto che sia il meticciato del 1914. una miscela ben definita di questi ingredienti: italiani (nella loro variante istro-veneta), sloveni, croati, serbi, greci, tedeschi, ebrei e ungheresi. i cabibi (= terroni) non vanno bene. i cinesi non vanno bene. i magrebini non vanno bene. i centroafricani non vanno bene. eccetera.

narrazione tossica n.2, della nuova destra finiana (che include di fatto una parte della ex sinistra): visto che queste terre sono “meticce”, le rivendicazioni degli sloveni sul bilinguismo sono presentate come “chiusure nazionaliste”, mentre l’ italianita’ (rivestita di una patina republicana che puo’ ingannare solo chi non e’ nato da queste parti, come il presidente napolitano, per esempio) viene presentata come solo possibile elemento unificante delle varie comunita’ cittadine.

Si è vero, Trieste è multiculturale solo fino a prima della prima guerra. Credo sia una tara dovuta alle simpatiche, bonarie, ma pur sempre conservatrici “Maldobrie” di Carpinteri & Faraguna… Ed è anche vera la “narrazione tossica” dell’italianità unificante. Ho proprio sotto mano un fumetto divulgativo della mia infanzia “Storia di Trieste in 271 vignette”, ricordo questo passo: “Tutte queste genti, tanto diverse, qui a Trieste fraternizzarono trasformandosi e fondendosi in un solo gruppo etnico: l’italiano (…) Quei 5.000 triestini che troviamo agli inizi del secolo sembrano operare un miracolo perchè alla fine del 1700 la città conta 30.000 abitanti e tutti si sentono Triestini, cioè Italiani.” Andavo alle elementari eppure già all’epoca avevo sentito che c’era del marcio in Danimarca… Senza voler affatto corroborare questa “narrazione” c’è da dire che anche sul fronte sloveno il nazionalismo imperversa alla grande, nazionalismo “bianco” (che in alcuni casi arriva a rivalutare i domobranci collaborazionisti), ottuso, denunciato anche da intelletttuali come Pavle Merkù (che porta a togliere le denominazioni italiane dalla segnaletica – anche mere indicazioni di pronuncia – e a storpiare toponimi dialettali storici come Bolunc in “iperslavismi” come Boljunec…). Stiamo andando OT? Alla fine il triestino (che sia di ascendenze italiane, slovene, serbe, cinesi, senegalesi o quant’altro) può scovare nella cultura e nella storia della sua città gli anticorpi contro i beceri miti identitari di confine, ma deve voler approfondire… altrimenti ne diventa facile preda. Per ricollegarmi all’alpinismo cito “Arrampicare senza frontiere” di Erik Svab, guida tecnica sulle falesie dislocate fra Italia, Slovenia e Croazia, scritto in cinque lingue… forse è una forzatura ma oggi l’arrampicata moderna può essere uno strumento per guardare oltre le frontiere mentali nazionalistiche, stabilire amicizie inter-etniche e interessarsi al proprio vicino: è nell’interesse del “climber” fraternizzare con i “locals” per avere informazioni sulle vie del luogo ;-)

AVVISO TECNICO. Come avrete visto, è cambiata la modalità di visualizzazione dei commenti. Adesso di primo acchito compaiono solo i commenti principali. Per replicare a un commento principale funziona come prima, cliccate “Reply”. Per leggere le repliche dirette, cioè le… sotto-conversazioni, cliccate “Show/Hide Replies”.

Punkow, mi dai il riferimento bibliografico, che sono lontano dalla mia libreria?

Quel brano di Lenin con l’allegoria dell’alpinista lo cita anche Zizek:

http://newleftreview.org/II/57/slavoj-zizek-how-to-begin-from-the-beginning

4 minuti… Ma quanto mi starai sul cazzo :-)

Dimitri, ho ripescato da PolifoNIE il tuo commento di quando mi sono fatto male alla schiena sul Monte Adone (ottobre 2009):

“O Bui, te l’aveo detto d’andà in macchina.

Comunque se inizi a pompare di brutto, nel 2015 ce la fai a scalare il Monte Kenya. Che sono? Nemmanco 5000 metri.”

Invece a fine gennaio 2010 ero lì, tie’! :-D

Mi sa che è tratto da Benvenuti in tempi interessanti di Zizek (che cita Lenin).

L’originale dovrebbe trovarsi in ” Note di un pubblicista” di Lenin, che ho trovato qui

http://scintillarossa.forumcommunity.net/?t=50937329

Una piccola nota: l’attacco di Maestri al cerro Torre del 1970 con il compressore seguì una via diversa dalla contestata (e probabilmente mai avvenuta) salita del 1959, ed è quest’ultima ad avere scatenato inteminabili discussioni e polemiche, non tanto la prima.

La frase rischia di confondere e ti ringrazio per averlo fatto notare. Ma io facevo proprio riferimento alla controversia sull’ascesa del 1970, che è riesplosa di recente e scotta parecchio, sui siti specializzati se ne parla da mesi, con toni anche violenti, da quando due giovani alpinisti americani hanno deciso di portare il “peer reviewing” un po’ più in là, *schiodando* tutta la Via del Compressore e dicendo che quella salita fu compiuta “barando”. Un tot di alpinisti hanno dato loro ragione, un tot di alpinisti hanno dato loro torto. Per questo sono in disaccordo col tuo “non tanto”. La polemica sull’ascesa del 1959 riguardava la veridicità del resoconto, quella del 1970 i mezzi utilizzati, ma tutte e due riguardano l’onestà intellettuale e la buona fede di Maestri. E la seconda, in tempi di dibattito globalizzato, mi sembra molto più nota ed eclatante della prima.

P.S. Segnalo quest’audio-intervista in due parti a Hayden Kennedy, uno dei due “schiodatori” del Cerro Torre (l’altro era Jason Kruk), è molto interessante e Kennedy è ben lungi dall’essere l’incolto cretinetti descritto da alcuni commentatori italiani.

HAYDEN KENNEDY: ALPINE TALEBAN OR PATAGONIAN CUSTODIAN?

Prima parte

Seconda parte

Ah scusa, non pensavo ti riferissi alla schiodatura che ritenevo una discussione per impallinati (come me) e che invece vedo che riesce a interessare un pubblico (un po’) più ampio.

In questo caso hai perfettamente ragione a definirla più eclatante, anche perchè è una discussione, più interessante, sull’etica (Comesaña ha parlato di “rape by Maestri” del Cerro Torre) e non solo sulla credibilità di un uomo . Peccato però: con cinque spit rimasti non credo avrò mai il fegato di provare a salirci :)

Ho inserito in corrispondenza di quella frase una nota che rimanda a queste precisazioni. Viva il “peer reviewing”! :-)

:) .

Bello l’integrare il testo con riferimenti ai commenti, rende ancora più vivo il post. Ci tengo a precisare che l’avrei detto anche se il commento non fosse stato mio :)

Siccome pare non ci sarà una parte due con il periodo 1950-1980, suggerisco a tutti gli appassionati o meno la lettura di “Nuovi mattini. Il singolare Sessantotto degli alpinisti” di Camanni, dove si ricostruisce la piccola storia dei vari gruppi e gruppetti italiani che, in aperta contestazione al CAI, introdurranno l’arrampicata sportiva “californiana” in Italia.

Tra l’altro, contiene degli aneddoti bellissimi, dallo slogan del gruppo Bolognese “fare l’amore con l’Alpe” (in contrasto con le tessere del CAI che recitavano “la guerra all’Alpe”), al fatto (probabilmente non verificato né verificabile), che l’uso del casco nelle manifestazioni politiche studentesche del ’68 nasca alla Sapienza di Roma grazie all’intuizione di un arrampicatore, che pensó bene di mettersi il suo caschetto da montagna quando i fascisti tentarono di assaltare la facoltà di Lettere.

E c’è un capitolo sulla storia di Guido Rossa, che ha tutta una carriera come “contestatore” del CAI prima di diventare sindacalista.

Una storia che abbraccia alpinismo e politica, forse la storia più bella e drammatica rintracciabile tra le Alpi, è quella che riguarda la scalata della parete Nord dell’Eiger.

Una vicenda in grado di proseguire ben oltre la conquista della vetta (da parte di una cordata tedesca, nel 1938, che venne esaltata dalle autorità del Reich), come racconta la tragedia accorsa a Claudio Corti.

Detto questo, una piccolissima e volutamente generica nota a margine.

Certo l’alpinismo, o meglio il suo spirito, ha molto pagato a delle ideologie non proprio condivisibili. Ma le montagne, nel bene e nel male, si sono sempre fatte beffa delle ideologie.

Bel pezzo, grazie, aspetto con impazienza il libro che avete in lavorazione.

Intanto do il mio piccolo contributo alla materia: anche la “SAT”, Società degli Alpinisti Tridentini fondata 140 anni fa e oggi sezione del CAI, ha avuto come padri dei borghesi “irredentisti”, uno fra tutti Nepomuceno Bolognini che aveva combatutto con Garibaldi. Due anni dopo la fondazione il sodalizio venne sciolto dagli austriaci, ma qualche anno dopo ricominciò la sua attività con la cosidetta “guerra dei rifugi”.