Col passare dei giorni, agli incontri del tour di Mensaleri, sono presenti sempre più persone che hanno letto il romanzo, che lo chiamano MensalIeri con la i nel mezzo, e che s’interessano alle fonti, storiche o d’ispirazione, di svariati ingredienti della trama.

A cominciare da Asce di guerra, pubblicato venticinque anni fa, molte nostre opere di narrativa, soliste o collettive, si concludono con una sezione di «titoli di coda», dove illustriamo l’origine di alcuni dettagli, personaggi e vicende che abbiamo utilizzato e impastato assieme. Un modo per rendere giustizia alla genesi collettiva di ogni storia, finanche di un’autobiografia.

Per diversi motivi, ci sono però alcuni nostri libri dove questa sezione non compare. Con Manituana, per esempio, approntammo un intero sito web dedicato ad approfondire le tematiche del romanzo, i suoi riferimenti storici, la sua geografia. Con Altai e L’armata dei sonnambuli rinunciammo all’impresa, che avrebbe richiesto un enorme lavoro. Per Proletkult abbiamo deciso di pubblicare i titoli di coda sul sito della casa editrice Einaudi, in formato pdf, come strenna natalizia. Ufo 78 non li contempla, perché tra noi il dibattito è sempre aperto: ha senso che siano gli autori, al termine di un romanzo, a rovesciare nelle ultime pagine tutto l’archivio che hanno consultato, o anche soltanto a scegliere quali pezze d’appoggio esibire, quali trucchi svelare e quali nascondere? A volte ci rispondiamo che bisognerebbe accomiatarsi da chi legge in maniera più semplice; altre ci convinciamo che un contenuto extra dà al possibilità di leggerlo o saltarlo.

Nel caso di Mensaleri, i titoli di coda erano pronti per le bozze, quando abbiamo deciso di restringerli ai soli ringraziamenti. Non volevamo, dentro il libro, sottolineare solo alcuni aspetti dell’intreccio e del lavoro di scrittura, che inevitabilmente emergevano più di altri. Ci siamo detti che li avremmo conservati nella versione integrale, per condividerli fuori dal libro, dove invece è normale analizzare un testo, volta per volta, da diverse prospettive specifiche.

Prima di proporveli, ricordiamo che Mensaleri e Wu Ming 2, la prossima settimana, saranno a Bologna, Vignola e Arezzo. Come sempre, trovate i dettagli nel nostro calendario. Finora, abbiamo registrato tutti gli incontri e continueremo a pubblicare qui degli estratti, come abbiamo fatto per i primi cinque appuntamenti. Nel frattempo, abbiamo caricato su Radio Giap Rebelde l’audio della serata di Firenze, al circolo ARCI Vie Nuove, dove a presentare il romanzo, insieme all’autore, c’era Dario Salvetti del collettivo di fabbrica ex GKN. Potete ascoltarlo qui.

–

***

Titoli di coda

–

La fabbrica totale e il fiume femminile

Nell’autunno di otto anni fa ho trascorso tre fine settimana a Vaprio d’Adda, per animare un laboratorio di scrittura a partire da documenti d’archivio, legati a quella terra di confine (un tempo tra due nazioni), al corso del fiume, alla gestione di navigli e canali, alle ruote idrauliche di opifici fantasma, al soggiorno di Leonardo da Vinci. L’iniziativa era inserita nel progetto «Zone a Traffico Culturale», curato dalla cooperativa Coclea.

A presentarci il materiale d’ispirazione per i racconti fu Cristian Bonomi, archivista e poeta, classe 1983, amante e cittadino dell’Adda (al femminile), esperto di ricerche tra faldoni e schedari, di alberi genealogici e di storia d’impresa, dedito a raccogliere aneddoti e personaggi in un blog dal nome illuminante: Io prima di me.

Nella selezione che ci mostrò quel venerdì, un’intera cartella di testi e immagini era dedicata al villaggio operaio di Crespi d’Adda, che raggiungemmo a piedi, durante una tipica ottobrata padana. Camminando tra le sue villette, di fianco all’enorme cotonificio, percepimmo subito che il borgo «fondato sul lavoro» ci trasmetteva una strana inquietudine.

Sulle prime, la attribuimmo alla mole dello stabilimento abbandonato, e ai simboli misteriosi, incisi sui muri, come normali elementi architettonici. Incolpammo lo sfarzo della villa padronale, un finto castello con torri e merli, in bilico tra il gusto tardo romantico e l’estasi del pecoreccio.

Ci dicemmo che qualunque città ideale, edificata dal nulla, ha una doppia natura che la rende spaventevole: il volto dell’utopia e il corpo del carcere. Scomodammo Sigmund Freud e il senso di Unheimlich (perturbante, sinistro) che ci assale di fronte a quanto è familiare ed estraneo al tempo stesso, poiché Crespi d’Adda è a tutti gli effetti un villaggio, ma di un tipo mai visto, artificiale, con uno ziggurat degno di Babilonia che svetta sul camposanto: il mausoleo della famiglia Crespi.

Tornati a Vaprio, nella casa del Custode delle acque, ci rendemmo conto che nessuno di quegli aspetti bastava a spiegare le nostre sensazioni. Ci affidammo allora alla letteratura e ne uscirono un paio di racconti gotici e dell’orrore. Credo sia nata da quelle riflessioni l’idea di abbinare industria e magia, macchine e miracoli. In quelle prove narrative, tra verità e finzione, finirono anche i bombardamenti della Prima guerra mondiale, un pilota austriaco precipitato e salvato, una giovane suicida, la Madonna delle Acque, divinità pagane, un’isola fluviale infestata…

Nei momenti conviviali, a pranzo e a cena, Andrea Biffi di Coclea mi svelava il passato più recente di Crespi d’Adda, quando la fabbrica era ancora in funzione e un progetto di «valorizzazione» del villaggio prevedeva di costruire edifici al posto di una pineta. Il centro sociale «Fratelli Marx» di Capriate San Gervasio si oppose a quell’idea con ogni mezzo, compresa la candidatura al patrimonio dell’Umanità Unesco. Preparandola in autonomia, con fax e telefonate, convinse anche il Comune a sostenerla, e Crespi d’Adda entrò nella famosa «lista» in maniera del tutto inattesa.

Leggenda vuole che il Ministro della cultura, quando vide quel nome accanto agli altri siti italiani prescelti chiese dove diavolo si trovasse e cosa ci facesse lì, tra la Ferrara rinascimentale e il centro storico di Napoli. Era il 1995 e forse ancora si poteva pensare che il bollino Unesco fosse una garanzia di tutela dei luoghi e non invece «il bacio della morte» che «cura la malattia uccidendo il paziente» come avrebbe scritto Marco d’Eramo in un articolo di un ventennio dopo.

Di certo non fu il marchio dell’agenzia per l’educazione delle Nazioni Unite a salvare il cotonificio dalla chiusura, nel 2004, nonostante l’unicità di Crespi d’Adda consistesse nell’essere un villaggio operaio ottocentesco ancora legato all’attività produttiva originale. Nel 2013, la holding Odissea di Antonio Percassi acquistò lo stabilimento (95mila metri quadrati) e più di tre ettari di bosco, con l’idea di trasferirvi gli uffici del gruppo. Il progetto incontrò un consenso diffuso, fatta eccezione per chi protestò contro la nascita di un grande parcheggio.

Grazie a quelle chiacchierate, iniziai a concepire un intreccio, che ricalcasse la vicenda del villaggio, compresi gli ultimi sviluppi. Avrei cambiato il nome, trasfigurato i protagonisti, conservando le principali tappe della storia. Soprattutto, avrei cercato di ribaltare la prospettiva che plasmava tutte le narrazioni su Crespi d’Adda: quella della saga dinastica, l’avventura di due imprenditori illuminati, padre e figlio, con le loro visioni di futuro e di progresso. Un affresco nel quale le maestranze erano soltanto figure di sfondo.

Bachi da seta artificiale

Con quell’obiettivo in testa, mi tornarono alla mente due laboratori, che avevo tenuto negli anni precedenti.

Il primo a Roma, nell’ottobre 2016, all’interno di Logos, la «festa della parola» organizzata dal centro sociale Ex Snia. Gli incontri si svolgevano al Centro di documentazione territoriale “Maria Baccante”, nato per conservare e aprire al pubblico l’archivio della Cisa/Snia Viscosa, una grande fabbrica di seta artificiale inaugurata nel 1923.

Il primo a Roma, nell’ottobre 2016, all’interno di Logos, la «festa della parola» organizzata dal centro sociale Ex Snia. Gli incontri si svolgevano al Centro di documentazione territoriale “Maria Baccante”, nato per conservare e aprire al pubblico l’archivio della Cisa/Snia Viscosa, una grande fabbrica di seta artificiale inaugurata nel 1923.

L’archivio, – con faldoni, disegni tecnici e schede del personale, – era stato ritrovato proprio nel ’95, durante un’occupazione dello stabilimento, ormai abbandonato da più di quarant’anni e interessato da un progetto di speculazione edilizia.

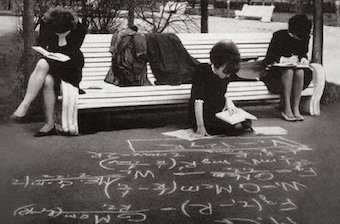

Nelle tre giornate del laboratorio tentammo vari esperimenti di «termodinamica della fantasia» per ricavare brevi racconti da fotografie, lettere personali, richiami, multe, denunce. Ad esempio la «proposta di punizione dell’operaia 2519 M. M.» che «il primo giugno, senza ritegno alcuno urinava tra la propria macchina».

Assegnai l’esercizio di narrare l’episodio con il punto di vista e le parole della donna. Seguendo quel suggerimento, Ella Baffoni ha poi composto e pubblicato una magnifica «autobiografia di massa» della Viscosa, nel libro intitolato «Le voci della Snia» (Bordeaux Edizioni, 2024). Le 146 storie operaie che vi sono raccolte mi hanno fornito spunti e dettagli per mettere sulla pagina i carmini e le carmele di Mensaleri.

Un meccanoscritto

Un’altra fonte d’ispirazione è stato il laboratorio di scrittura collettiva organizzato dalla Fiom di Milano tra febbraio e ottobre 2015.

In origine, doveva trattarsi di un concorso letterario, a (quasi) cinquant’anni da quello lanciato su Il metallurgico nel 1963. Durante uno sciopero in piazza Duomo, il segretario della federazione milanese, Giuseppe Sacchi, aveva ghermito Luciano Bianciardi per proporgli di scrivere un romanzo sui metalmeccanici. Lo scrittore maremmano s’era tirato indietro, dicendo che un conto, per lui, era stato parlare dei minatori, perché li conosceva fin da bambino, mentre «il libro sugli operai – aveva concluso – deve farlo uno di voi».

Ecco allora l’idea del concorso letterario, con un premio di centomila lire e una giuria d’eccezione: Arpino, Bianciardi, Eco, Fortini, Spinella. Il racconto vincitore venne pubblicato, ma tutti gli altri rimasero inediti e dimenticati, fino al loro ritrovamento, nell’Archivio del lavoro di Sesto San Giovanni, da parte di Ivan Brentari (che, come spesso accade, cercava tutt’altro).

Fu così che mi arrivò la proposta di architettare un nuovo concorso, per affiancare le narrazioni operaie del ’63 con quelle del 2015. Pensai che fosse più interessante togliere di mezzo i premi in denaro, le giurie di grossi nomi e gli autori individuali per dare vita a un progetto di scrittura conviviale, che nel giro di qualche mese avrebbe sfornato cinque novelle, firmate dal collettivo MetalMente, e intrecciate nel «romanzo di storie» Meccanoscritto (Alegre, 2017), insieme a nove racconti del vecchio concorso e a un flusso di documenti, testimonianze, aneddoti e articoli di cronaca sulle fabbriche di oggi e su quelle degli anni Sessanta.

Fu così che mi arrivò la proposta di architettare un nuovo concorso, per affiancare le narrazioni operaie del ’63 con quelle del 2015. Pensai che fosse più interessante togliere di mezzo i premi in denaro, le giurie di grossi nomi e gli autori individuali per dare vita a un progetto di scrittura conviviale, che nel giro di qualche mese avrebbe sfornato cinque novelle, firmate dal collettivo MetalMente, e intrecciate nel «romanzo di storie» Meccanoscritto (Alegre, 2017), insieme a nove racconti del vecchio concorso e a un flusso di documenti, testimonianze, aneddoti e articoli di cronaca sulle fabbriche di oggi e su quelle degli anni Sessanta.

In uno dei nuovi testi a più mani, intitolato Profumo, i lavoratori e le lavoratrici scoprono di avere a loro disposizione un’arma segreta, un’essenza magica, forse scaturita da una reazione chimica fuori controllo, in seguito a un incidente. Ripensandoci oggi, penso che quel gas abbia alimentato l’idea di dare alla gente del villaggio operaio uno strumento sovrannaturale per opporsi ai sortilegi del capitalismo.

Da Crespi a Montini a Mensaleri

Spinto da questi tre laboratori, ho studiato la storia di Crespi d’Adda e l’ho trasferita in una realtà parallela, dove il villaggio operaio prendeva il nome di Montini sul Carma. La prima scaletta comprendeva episodi che andavano dal 1876 al 2000. L’ho completata nel febbraio del 2019, ma altri progetti incombevano e l’ho messa da parte, per riprenderla a tempo debito.

Nell’apposita cartella del computer, il documento successivo («Montaggio Montini») è del 20 ottobre 2022. In mezzo c’erano stati un trasloco, la pandemia e la stesura di Ufo 78 (uscito pochi giorni prima).

Riorganizzando il lavoro e la ricerca, ho scoperto che proprio quell’estate era stato pubblicato un romanzo ispirato al «sogno della famiglia Crespi» (Alessandra Selmi, Al di qua del fiume, Editrice Nord, 2022). Ero già pronto a cestinare montaggi e scalette, ma la lettura mi ha rassicurato: a parte l’ambientazione e un paio di episodi, la storia narrata era molto distante da quella che avevo immaginato, e ancor di più la visione del mondo che emergeva dalla trama. Tuttavia, è stato a quel punto che ho deciso di abbandonare i riferimenti diretti a Crespi d’Adda, di modificarne la geografia, di sostituire il cotonificio con una cartiera, di aumentare le iniezioni fantastiche nel corpo del reale, del verosimile e dell’accertato. Anche quel libro, quindi, mi è stato d’ispirazione, diciamo per contrasto, e ha rappresentato una svolta nella costruzione di questo.

Soltanto a giugno 2023 ho spedito alla casa editrice un dossier intitolato «Mensaleri. Un’epopea d’acqua, fantasmi e lavoro». All’interno, dopo dieci righe di sinossi, presentavo i cinque principali ingredienti del romanzo: il villaggio operaio, il latte della Madonna, il laboratorio di teatro, la famiglia Mensa, i carmini e le carmele. A seguire, prologo e primo capitolo (che poi avrebbero cambiato posizione, ma nel contenuto sono rimasti molto simili.)

Con Francesco Colombo di Einaudi ipotizzammo una consegna per luglio 2024, ma tra una vita e l’altra è slittata all’estate successiva. Ho finito di sistemare i quattro epiloghi il 3 giugno 2025.

Segni e presagi

Nei giorni successivi, mentre mi sforzavo di staccare da Mensaleri, prima di dedicarmi alle ultime revisioni, tre presagi mi hanno riportato in riva al nostar fiom.

Sul cancello di casa tengo appesa una cassetta per lo scambio di libri: è la biblioteca di strada Lorenzo Brogioni. Già altre volte mi è capitato di usarla per la bibliomanzia, o di constatare meravigliose coincidenze tra titoli e avvenimenti che mi coinvolgono. Pure, sono rimasto sorpreso nel trovare sullo scaffale il volumetto numero 21 della collana «Biblioteca per tutti», di Adriano Salani Editore, stampato a Firenze nel 1912. Settantuno pagine color sabbia dedicate al Bombyx mori. Dai locali per l’allevamento alla stufatura dei bozzoli, dalle sue malattie a quelle del gelso. Titolo: Il baco da seta. Nessuno, tranne i miei compari del collettivo, sapeva del ruolo che bruchi e larve hanno nella storia da cui cercavo tregua.

Poi a Bologna è arrivato il caldo, quello torrido, che per me segna il passaggio a un consumo intensivo di tè alla menta. La coltivo apposta e l’aggiungo all’infusione, tagliata di fresco. Un pomeriggio, versando il liquido nel bicchiere, ho notato un frammento di gambo che galleggiava in superficie. L’ho raccolto e non era un gambo. Era un bruco. Purtroppo lessato a 85 gradi.

Infine, quando i fiori della lavanda si sono aggiunti a quelli del melograno e del rincospermo ho avuto la conferma che il mio quartiere sta attraversando la primavera più silenziosa e priva d’insetti degli ultimi anni. Giardini famosi per le zanzare si percorrono senza grattarsi anche alle sette di sera. Siepi di lauroceraso, che di solito ronzavano di api e vespe, sono quiete come a dicembre. La psilla non ripiega le foglie dell’alloro, le formiche non varcano la porta di casa, il frinire delle cicale sui bagolari non copre le parole di chi passa, quando la temperatura supera i trenta gradi. Perfino la temibile farfallina del geranio non s’è ancora vista e le sue larve non scavano dentro i fusti, alla faccia dei trattamenti col Bacillus thuringiensis.

Infine, quando i fiori della lavanda si sono aggiunti a quelli del melograno e del rincospermo ho avuto la conferma che il mio quartiere sta attraversando la primavera più silenziosa e priva d’insetti degli ultimi anni. Giardini famosi per le zanzare si percorrono senza grattarsi anche alle sette di sera. Siepi di lauroceraso, che di solito ronzavano di api e vespe, sono quiete come a dicembre. La psilla non ripiega le foglie dell’alloro, le formiche non varcano la porta di casa, il frinire delle cicale sui bagolari non copre le parole di chi passa, quando la temperatura supera i trenta gradi. Perfino la temibile farfallina del geranio non s’è ancora vista e le sue larve non scavano dentro i fusti, alla faccia dei trattamenti col Bacillus thuringiensis.

Di conseguenza, ci sono meno frutti sul pesco, devo impollinare i pomodori col dito, i gechi battono in ritirata, i pipistrelli non cacciano, le lucertole sono in crisi demografica e i pulli della merla pigolano mai sazi. Normali dinamiche della popolazione? Banali concomitanze? Colpa delle disinfestazioni dopo i casi di dengue dello scorso autunno? È la crisi climatica? Uno zanzaricidio più pesante del solito? E come devo leggere questi segni del destino? Qual è l’oracolo, se non per il mondo, quantomeno per Mensaleri?

Maghi e strolghe

Non saprei a chi rivolgermi per interpretare questi auspici entomologici. Non conosco apantomanti, indovini o fattucchiere. Nondimeno, mentre architettavo, scrivevo e correggevo questo libro ho beneficiato delle magie di moltissime persone, gruppi e luoghi. Ci tengo a nominarli in queste ultime pagine, a mo’ di conclusione, consapevole che i ringraziamenti non sono mai completi ed è impossibile distinguere i debiti in categorie, isolando quelli «intellettuali», o relativi alla stesura di un libro, che a sua volta è un processo inseparabile dalla vita. Allo stesso modo, sarebbe stupido limitare l’elenco ai contributi più importanti e significativi. Le gerarchie sono sempre una pessima idea.

Detto questo, grazie a:

Cristian Bonomi, Walter Carrera, Sara Vavassori e Andrea Biffi per avermi accolto a Vaprio.

Quando ancora pensavo di seguire più da vicino la storia reale di Crespi d’Adda, mi è stato molto utile confrontarmi con lo stesso Andrea, con Giorgio Ravasio ed Enzo Galbiati.

Al laboratorio «Scrittura fluviale» hanno partecipato Oscar Biffi, Mattia Cefis, Gabriele Galligani, Paolo Gravino, Andrea Migliorini, Danilo Pettinati, Vitalba Piazza, Stella Riva, Andrea Sciuto, Annalisa Toscani. I loro racconti sono stati raccolti in un’antologia, intitolata Medio Corso, stampata in mille copie e credo ormai introvabile (se non in formato digitale, sul sito delle «Zone a Traffico Culturale»).

Centro di documentazione territoriale «Maria Baccante» e C.s.o.a. Ex Snia di Roma per aver organizzato il laboratorio «Fantarchivio», nell’ambito di Logos 2016 – Festa della parola.

Ivan Brentari e Marcello Scipioni, allora segretario della Fiom di Milano, perché a loro si deve la scintilla che ha portato alla nascita del collettivo MetalMente, formato da Maurizio Busi, Domenica Paparatto, Igor Tatti, Mauro Bossi, Paola Pittera, Gabriella Scarpelli, Daniele Marmondi, Giuseppe Andreula, Roberta Ghignatti, Maria Piacentino, Lella Bellina, Luca Ognibeni, Mauro Fioraso, Massimiliano Marazzina, Roberto Vassallo, Tiziana Crostelli, Stefano Sfregola, Debora Farronato, Enzo Ricordi, Marina Moresco.

Sineglossa (e in particolare Federico Bomba, Alessandra Navazio e Tommaso Sorichetti) che insieme alle antropologhe Eleonora Adorni e Brenda Benaglia mi hanno affiancato nei progetti delle «guide nonturismo» (Ediciclo editore), dove i luoghi vengono raccontati da chi li abita cercando parole diverse da quelle del marketing territoriale, dei pacchetti all-inclusive e delle bellezze da valorizzare.

Sineglossa (e in particolare Federico Bomba, Alessandra Navazio e Tommaso Sorichetti) che insieme alle antropologhe Eleonora Adorni e Brenda Benaglia mi hanno affiancato nei progetti delle «guide nonturismo» (Ediciclo editore), dove i luoghi vengono raccontati da chi li abita cercando parole diverse da quelle del marketing territoriale, dei pacchetti all-inclusive e delle bellezze da valorizzare.

L’esperienza delle «redazioni di comunità» – a Bologna, Ancona, Arcevia, Val di Fiastra e Appennino bolognese, – mi ha permesso di immaginare meglio il laboratorio di Toni Pohlmann, con i suoi conflitti e le sue contraddizioni.

Lorenzo Teodonio per avermi dato le conferme che cercavo sul rapporto tra la qualità dell’acqua e quella della carta, oltre a suggerirmi testi e documenti sulla compresenza, nelle stesse valli, di cartiere e concerie.

Gianumberto Accinelli per le storie di insetti ed ecosistemi, le cavolaie all’ultravioletto, i macaoni, le falene carabiniere e la risposta di Italo Calvino a Margherita Hack sulla «riserva di caccia».

Il poeta rodigino Alberto Rizzi, omaggiato in tutti i romanzi del collettivo Wu Ming, dove compare sempre almeno un personaggio che fa «Rizzi» di cognome e nel nome ha un derivato della radice germanica berht/berhg (illustre, splendente).

Ilaria Pietrafesa, che mi ha fornito contatti e materiali per approfondire la storia del villaggio operaio e della cartiera di Lama di Reno (Bo).

Mariano Tomatis, per i tanti spunti su illusionismo critico, contro-sortilegi, incantagioni, capitalismo magico e incontri mariani del terzo tipo.

Wolf Bukowski per le sue intuizioni sul decoro, la buona educazione degli oppressi, l’estrazione di valore dai luoghi, la sinistra catecontica, il capitalismo come religione, la tecnologia.

Fondazione Home Movies – Archivio nazionale del film di famiglia (e in particolare Paolo Simoni), per aver attirato la mia attenzione sul formato ridotto e i filmini amatoriali come fonti storiche e di meraviglia.

Le biblioteche «Città di Arezzo», «Villa Bendini» di Firenze, «Natalia Ginzburg» di Torino, «Dergano Bovisa» e «Zara» di Milano, «San Giovanni» di Pesaro e molte altre di cui non ricordo il nome.

Le biblioteche «Città di Arezzo», «Villa Bendini» di Firenze, «Natalia Ginzburg» di Torino, «Dergano Bovisa» e «Zara» di Milano, «San Giovanni» di Pesaro e molte altre di cui non ricordo il nome.

Mensaleri è stato concepito e scritto mentre insieme a Giacomo Costantini, della compagnia El Grito, a Domenico De Vita e a Fabrizio “Cirro” Baioni portavamo in giro per oltre 140 repliche uno spettacolo di circo, letteratura, musica e magia (rossa) intitolato L’uomo calamita. Le tournée sotto al tendone e in teatro non offrono sempre stanze tranquille, fornite di tavolino, e tante biblioteche mi hanno dato rifugio, silenzio e caffè. Anche a Bologna, non di rado, sento il bisogno di lavorare fuori casa. Per questo, – e per i libri, – mi sono state preziose le biblioteche «J. L. Borges», «O. Tassinari Clò» e dell’Istituto storico Parri.

Francesco Colombo della casa editrice Einaudi, per l’entusiasmo e le telefonate; Daniela La Rosa, Paolo Repetti e Severino Cesari, per quello che mi ha insegnato; Raffaella Baiocchi per il confronto, l’attenzione e il lavoro di forbici e lima; Chiara Bortolone per i commenti al testo impaginato e le proposte di modifica.

Andrea Alberti, ancora una volta, per l’immagine di copertina.

Roberto Santachiara, hasta siempre comandante!

I miei compagni del collettivo Wu Ming: ormai siamo alle nozze d’argento e i nostri libri, anche quelli solisti, sempre più dialogano gli uni con gli altri. Mai come in questa occasione i loro consigli sono stati importanti per adottare correttivi e rimedi.

Chiara, Sofia, Davide e la famiglia che abbaia, scodinzola, vegeta e fiorisce.

Talismani e amuleti

In fondo a Timira. Romanzo meticcio (Einaudi, 2012), scritto insieme ad Antar Mohamed, i «Titoli di coda» occupavano ventitré pagine, dove indicavamo, per ogni capitolo, tutte le fonti d’ispirazione e d’archivio. In questo caso, vista la natura molto più fittizia della narrazione, preferisco limitarmi a un elenco dei libri che ho tenuto sempre sulla scrivania (fisica o digitale), sul comodino, nella borsa da lavoro. Quelli che ho dovuto prendere in mano (o in prestito) più volte, per rileggere, verificare, trovare una guida.

Luigi Guiotto, La fabbrica totale. Paternalismo industriale e città sociali in Italia, Feltrinelli, Milano, 1979

Stefano Merli, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano: 1880 – 1900, La Nuova Italia, Firenze, 1972

Guido Crainz, Padania. Il mondo dei braccianti dall’Ottocento alla fuga dalle campagne, Donzelli, Roma, 2007

Carlo Ginzburg, I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento, Einaudi, Torino, 1972

Alexandre Christoyannopoulos, Matthew S. Adams (a cura di), Essays in Anarchism and Religion, 3 voll., Stockholm University Press, Stoccolma, 2017 – 2020

(In particolare il saggio di Erica Lagalisse, Occult Features of Anarchism, del quale esiste una versione ampliata tradotta in italiano: Anarcoccultismo, D editore, Roma, 2020)

Sergio Feldbauer, Attentati anarchici dell’Ottocento, Mondadori, Milano, 1970

Erika Diemoz, A morte il tiranno. Anarchia e violenza da Crispi a Mussolini, Einaudi, Torino, 2011

Alfredo Martini, Biografia di una classe operaia: i cartai della valle del Liri (1824 – 1954), Bulzoni, Roma, 1984

Giuseppe Deiana (a cura di), Quando la fabbrica fa la storia. La cartiera Binda di Milano, Liceo scientifico statale «Salvador Allende», Milano, 1995

Giuseppe Deiana (a cura di), Quando la fabbrica fa la storia. La cartiera Binda di Milano, Liceo scientifico statale «Salvador Allende», Milano, 1995

(magnifica ricerca storica di un gruppo di studenti di quinta superiore, coordinati dal prof. Giuseppe Deiana, «in solidarietà con gli operai e impiegati della Binda, per la difesa della loro fabbrica e del loro lavoro, che sono un patrimonio di tutti.»)

M.E. Conti, M. Rapa, E.J. Matta, Cellulosa e sostenibilità. La produzione della pasta di cellulosa, le tecnologie e l’impatto ambientale, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2024

Maria Luisa Ingallati, I Tarocchi parlano. Storia e metodo per conoscere e imparare il Tarocchino di Bologna, Pendragon, Bologna 2008

(Ci tenevo che il mago Horus divinasse col mazzo di «carte lunghe» in uso da secoli nella mia città d’origine, e già presente nel nostro romanzo 54 (Einaudi, 2002))

Oswald Wirth, I tarocchi, Edizioni Mediterranee, Roma, 1973

(pure questo trovato per caso nella cassetta dei libri sotto casa. Adottato in virtù della cabala e della prefazione di Roger Caillois)

Philippe Pignarre, Isabelle Stenger, La sorcellerie capitaliste. Pratiques de désenvoûtement, La Découverte, Paris, 2007

(L’edizione italiana del libro s’intitola Stregoneria capitalista. Pratiche di uscita dal sortilegio (Ipoc, Milano, 2016. All’introduzione e alla traduzione ha collaborato Stefania Consigliere.)

Stefania Consigliere, Favole del reincanto. Molteplicità, immaginario, rivoluzione, DeriveApprodi, Roma, 2020

Paolo Mantegazza, Quadri della natura umana. Feste ed ebbrezze, presso Giuseppe Bernardoni, Milano, 1871

Eugène Minkowski, Il problema del tempo vissuto, Mimesis, Milano, 2017

Ivo Andrić, Il ponte sulla Drina, tr. it. di Bruno Meriggi, Mondadori, Milano, 1960

–

Bologna, giugno 2025

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Segnalo il libro “Lavorare in Fiat”, di Marco Revelli, pubblicato nel 1989, avendolo ricomprato proprio pochi mesì fa. Infatti facemmo l’errore di prestarlo e *ovviamente* non ritornò mai più. Lo lessi alla sua uscita, non l’ ho mai dimenticato. E’ una ricchissima ricerca sul campo sugli anni Sessanta, Settanta e Ottanta della Fabbrica Italiana Automobili Torino (…), con dati e interviste; quando uscì era già nostalgico e profetico, rileggerlo adesso mi fa troppo male.

Però sono andata a ricercarmi la pagina 80 in cui dei giovani operai (che adesso avranno 65/70 anni) andavano in fabbrica vestiti da donne, o da giocatori di tennis, o facevano i mixaggi (urla fortissime senza mai smettere di lavorare alle presse, nello sconcerto generale)

Mensaleri mi ha tenuto davvero ottima compagnia; di quelle letture che ti seguono anche dopo, quando chiudi il libro, lasciandoti addosso pensieri e immagini che continuano a muoversi, lentamente, come bruchi.

L’impressione principale che ho avuto è stata quella che i personaggi della storia fossero, paradossalmente, considerando la trama, come attori su un palcoscenico, mossi da fili invisibili, mai davvero buoni né davvero cattivi nei loro ruoli; ambigui e mutevoli come maschere di una stessa commedia la cui sceneggiatura ha avuto inizio qualche millennio orsono.

É la natura, entità superiore e impassibile, che sembra assistere al loro agitarsi con un distacco quasi ironico, spettatrice di un dramma che esiste forse solo per il suo stesso divertimento. Ma non in senso gnostico, al contrario, in una prospettiva totalmente agnostica, dove nessuna verità ultima è concessa, solo l’enigma di un gioco che si ripete. Molto probabilmente all’infinito.

Mi ha davvero colpito l’idea dell’estetica del bruco: quel pensiero, che avevo già incontrato altrove, ma mai raccontato in modo così poetico, che anche un insetto, e in fondo ogni essere vivente, abbia un suo senso del bello, qualcosa che gli appartiene e che noi facciamo fatica a capire. Un bellissimo esempio di re-incanto. Complimenti.

In questo senso, la cultura si conferma come un intreccio di valori materiali e spirituali, una risposta complessa ai bisogni dell’esistenza che, dal nutrimento, si eleva fino alla creazione dell’arte. E la cultura, appunto, non è soltanto umana: appartiene anche ad altre specie, nella misura in cui anch’esse sviluppano forme di comportamento, comunicazione e sensibilità che rispondono ai loro bisogni e al loro modo di abitare il mondo, cosa di cui la specie umana, nella maggior parte dei casi, ignora quasi del tutto l’esistenza o, peggio ancora, se ne strafotte.

In chiusura, avreste dei consigli per approfondire il tema del culto mariano nella storia d’Italia o d’Europa?

Per scrivere Mensaleri non ho studiato a fondo il culto per la Madonna, ma più nello specifico quello legato alle Madonne del Latte, sul quale ho trovato per lo più articoli sparsi e non una trattazione sistematica. Mentre lavoravo sull’intreccio è uscito il libro di Mariano Tomatis su Joséphine Albario, La veggente indecorosa di Lourdes, che mi ha dato diversi spunti di riflessione.

In Rete, esiste poi un catalogo di apparizioni e incontri mariani del terzo tipo, molto completo ed esauriente, ancorché ospitato sul sito «Miracle Hunter», all’apparenza piuttosto maraglio. La lettura di tanti esempi del passato, mi ha aiutato nel costruire un’epifania in linea coi tempi.