di plv *

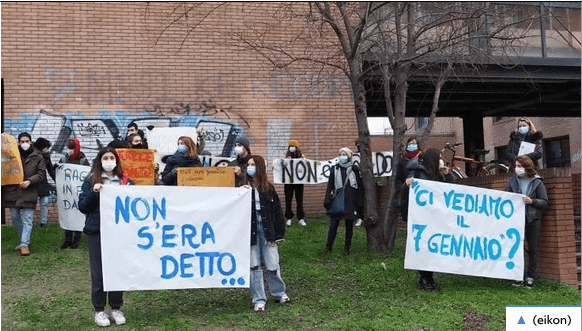

Il 23 Dicembre 2020, in diverse città d’Italia, Priorità alla Scuola è scesa in strada davanti alle scuole con cartelli che dicevano «Ci vediamo il 7». Tutti sapevano che la scuola non avrebbe riaperto. Tutti sapevano che la curva dei contagi si sarebbe alzata, sarebbe stato impossibile il contrario. E a quel punto quali sarebbero state le misure prese?

Prima un rinvio (all’11). Poi un po’ di articoli adeguati sui giornali giusti. Poi un po’ di shopping e infine l’ennesimo rinvio. Ad eccezione di Toscana, Valle d’Aosta, Abruzzo e Alto Adige, l’apertura delle scuole è stata rimandata a più avanti. In alcune regioni fino al 31 gennaio.

Come volevasi dimostrare.

Sulla chiusura della scuola si assiste a un dibattito tra istituzioni preoccupante, dal momento che diversi attori, pur giocando un ruolo chiave, non si assumono la responsabilità politica, portando a un’opacità de facto. È opaco il modo in cui si arriva alle decisioni (spesso poco chiare anch’esse), e non si capisce nemmeno chi sia l’effettivo decisore. Questo è grave, anche a prescindere dalla scuola.

In un sistema fondato sullo scaricabarile, tocca guardare anche alle azioni di chi sta su un gradino diverso.

Prosegui la lettura ›

1.Cronache di una primavera e di un autunno

1.Cronache di una primavera e di un autunno