[Tre giorni fa stavamo impaginando quest’articolo quando è giunta la notizia della morte dell’urbanista Piero Cavalcoli, tra i più puntuali critici della cementificazione in Emilia-Romagna e della legge regionale del 2017 che anche qui si denuncia. In accordo con l’autore Alex Giuzio dedichiamo a Piero quanto segue. Ci saranno occasioni di rendergli omaggio in modo più strutturato.]

SOMMARIO

La quotidianità della crisi climatica non fa notizia. Fare il bagno nel brodo di cappone. Cascate dal cielo. L’inondazione è in corso adesso. Campi agricoli inzuppati e pesci alieni tossici. Alberi che cadono come birilli. I ventoloni da 80mila euro non salveranno le colture. Dove c’è PD c’è-mento. Questa terra non è mai stata all’asciutto. Lezioncine di ecologia da destra? La pioggia è un’ottima scusa per autoassolversi. Chi viene dopo impara a far di peggio. Ci risiamo col suprematismo emiliano-romagnolo. Crisi climatica? Diciamolo sottovoce ma può far comodo. Eliminare il sintomo anziché la causa. Avanti col cemento e l’artificializzazione dei fiumi. Ruspe anche nelle zone protette. Gli alberi sono la soluzione, non il problema.

di Alex Giuzio*

Tra le tante telefonate che ricevetti dopo la seconda alluvione di maggio 2023 in Romagna, ci fu quella di un autorevole geologo che studia questi fenomeni da più di cinquant’anni. «Dovete abituarvi», mi disse scherzando ma non troppo. «D’ora in poi ne avrete almeno una all’anno, forse due». Non stentai a credergli.

Le sue parole mi sono tornate in mente il 18 e 19 settembre 2024, quando abbiamo assistito al tris, e poi ancora a ottobre per la quarta replica in diciassette mesi. Lo stesso è accaduto con la tromba d’aria che il 10 luglio 2019 ha fatto cadere quattromila alberi a Cervia-Milano Marittima: l’aumento delle temperature, dicevano i meteorologi, renderà questi fenomeni sempre più frequenti e violenti. Sei anni fa questi discorsi sembravano ancora troppo allarmistici ai più; invece altri tremila alberi sono crollati nello stesso luogo per un downburst avvenuto il 13 luglio 2023 e molti altri – ancora da conteggiare, ma siamo già sopra il migliaio – sono stati sradicati solo pochi giorni fa, il 24 agosto.

Contro gli uragani non si può fare nulla; mentre per cercare di gestire l’acqua che sta inondando mezza regione, nell’ultimo anno sono spuntati centinaia di cantieri per nuove idrovore, casse di colmata, ricostruzioni e rafforzamenti di argini fluviali, vari altri lavori di «messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico», per dirla col linguaggio automatico degli amministratori locali che nascondono dietro al politichese una situazione drammatica, quella di un intero territorio che sta collassando a causa di decenni di inquinamento, antropizzazione e cementificazione.

Queste e altre devastazioni correlate portano la firma della medesima classe dirigente che dal secondo dopoguerra governa l’economia e la politica della regione, e che in questi mesi si sta affannando nel goffo tentativo di metterci una pezza. Ma al contempo andando avanti come prima, senza ammettere i propri errori né porvi rimedio, perché significherebbe ripensare radicalmente l’intero modello di gestione del territorio. E nessuno sembra avere la lungimiranza, la voglia, l’interesse o la capacità per farlo.

Parlare di tutto ciò, in coda all’ennesimo cataclisma e a quasi un anno di distanza dall’ultima alluvione e dalla riconferma dello stesso modello politico alla guida della giunta, è un modo per analizzare le conseguenze di un fenomeno globale, la crisi climatica, in un territorio specifico, l’Emilia-Romagna. Non per ridurre un tema molto complesso a una questione locale, bensì per raccontarne i risvolti in quello che è uno dei principali hotspot climatici mondiali. Lo è per le sue caratteristiche geomorfologiche: una ex palude asciugata dalle bonifiche, dal suolo basso e pianeggiante vulnerabile alle alluvioni, davanti a un mare chiuso e poco profondo che si scalda più velocemente, oltre a innalzarsi insieme a tutti gli altri; e lo è per le disastrose politiche dell’ultimo mezzo secolo che hanno aggravato gli effetti locali del riscaldamento globale: il cemento, la deforestazione, l’artificializzazione dei fiumi.

Milano Marittima, 24 agosto 2025.

Gli emiliano-romagnoli e i loro ospiti estivi hanno subìto e subiranno le conseguenze di questo scenario, ma la loro situazione può essere un monito per questo e altri luoghi che stanno fronteggiando le stesse sciagure.

1. La quotidianità della crisi climatica non fa notizia

La ricostruzione post-alluvione è propagandata da comunicati stampa e mappe interattive coi numeri sparati in stile Ingegner Cane – 2,7 miliardi! di cui 490 milioni per le opere di somma urgenza! 273 cantieri! oltre 2mila interventi sulla viabilità! – che testimoniano l’ossessione della politica locale per un’operosità quasi macchiettistica, da peggiori clichés sull’Emilia-Romagna.

In realtà diversi interventi erano manutenzioni ordinarie già programmate e sono stati aggiunti all’elenco per gonfiare i numeri, e buona parte dei soldi pubblici stanziati per i lavori straordinari avremmo potuto risparmiarli, se in passato ci fosse stata una gestione più oculata del territorio. Ci arriveremo.

Guardando alla proliferazione dei cantieri, viene da chiedersi se questi interventi saranno sufficienti e soprattutto se saranno terminati in tempo per la prossima alluvione; ma forse non servirà molto per scoprirlo. Non per fare l’uccello del malaugurio – non conviene farlo da un’abitazione al piano terra, 5 metri sotto il livello del mare e in mezzo alle acque che potrebbero inondarla alla prossima forte pioggia – a maggio 2023 ci è mancato poco – bensì guardando alcuni dati oggettivi da cui vale la pena partire.

Fare il bagno nel brodo di cappone

Quest’estate in Emilia-Romagna le temperature sono state più elevate che mai. Ad oggi siamo a 1,17 gradi in più rispetto alla media 1991-2020, secondo le rilevazioni Arpae. Solo a giugno 2025, la media delle temperature rilevate è stata 3,9 gradi più alta dello stesso mese nel periodo 1981-2010, il record degli ultimi cento anni. Nella notte tra il 28 e 29 giugno lo zero termico, ovvero l’altitudine a cui la temperatura arriva a zero gradi, è stato misurato a 5.280 metri, la quota più alta mai registrata. Il meteorologo romagnolo Pierluigi Randi, presidente dell’Associazione meteo professionisti (Ampro), ha parlato di «anomalia fuori scala».

Ci siamo quasi abituati che d’estate faccia così caldo, col termometro che in città raggiunge i 40 gradi, ma è un’eccezione che riguarda gli ultimi vent’anni. Il 2022 è stato l’anno più bollente della storia, poi è arrivato il 2023 che lo ha superato, idem il 2024 ed è già scontato che il 2025 batterà il record. Oltretutto quello emiliano-romagnolo è il caldo umido, il più pericoloso, che impedisce al sudore di raffreddare il corpo e può arrivare a uccidere. Lo ha spiegato bene Luca Mercalli in una recente conferenza. A giugno ci sono state 17 «notti tropicali», così definite quando il termometro non scende sotto i 20 gradi, impedendo al corpo di rinfrescarsi e riposare.

Le temperature bollenti colpiscono anche il mare: fare un tuffo nell’Adriatico è diventata un’esperienza simile a un bagno nel brodo di cappone, con l’acqua mai inferiore ai 24 gradi d’estate, in molti giorni vicina ai 30, che è una soglia elevata anche per i mari tropicali. La media di quest’anno vicino alla costa è superiore di quasi 4 gradi rispetto al 1981-2020.

È come mettere due pentole sul fuoco, una piena e l’altra con un dito d’acqua: a parità di temperatura, il dito d’acqua arriva prima a bollore. Il dito d’acqua è l’alto Adriatico.

Cascate dal cielo

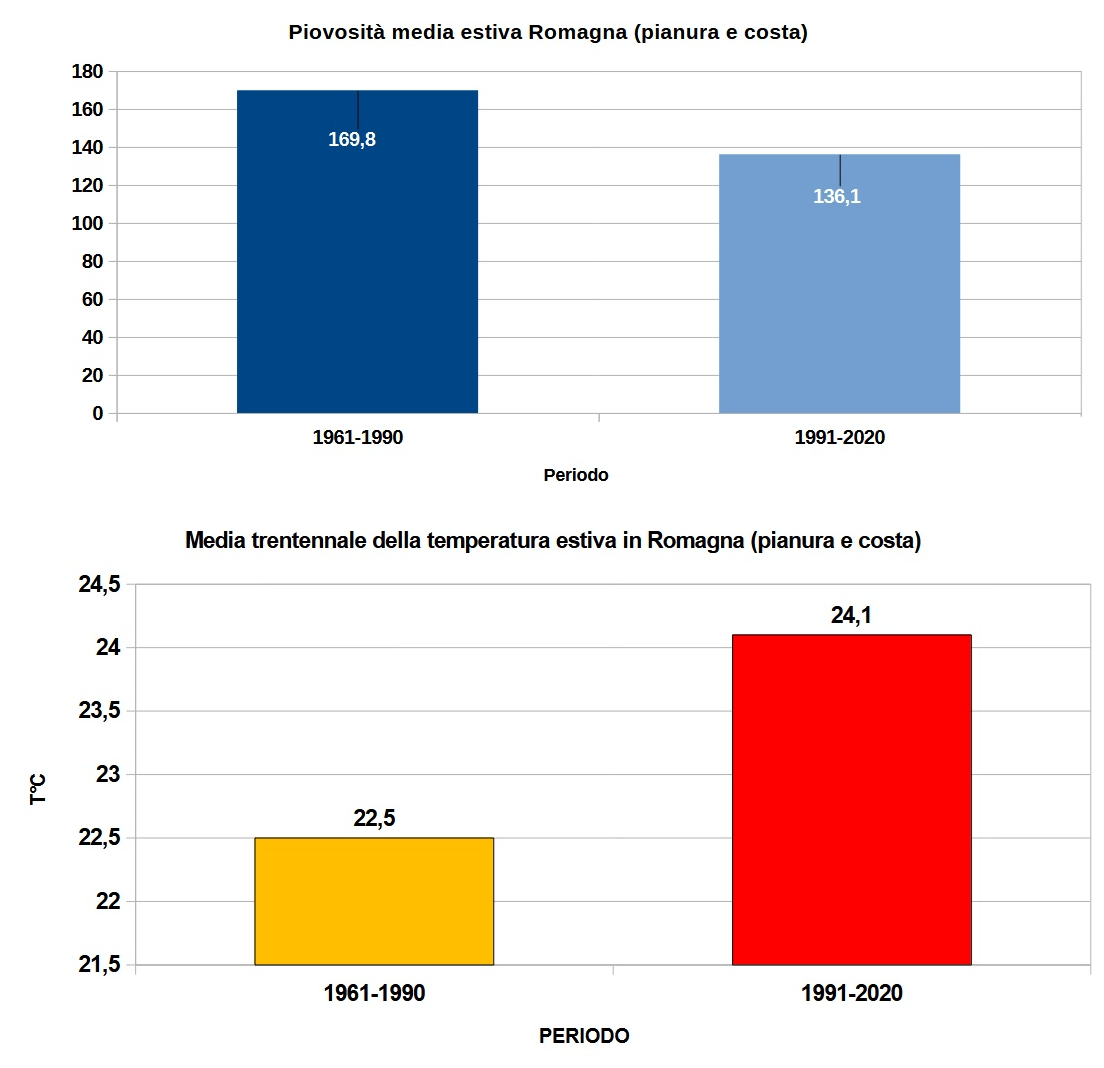

Più caldo significa più acqua che evapora e più energia che si accumula in atmosfera. Il meteo locale è ormai caratterizzato da lunghi periodi di siccità alternati da intense precipitazioni. Mentre nel trentennio 1961-1990 la piovosità media estiva in regione era di 169,8 mm, nel 1991-2020 siamo scesi a 136,1 mm, a fronte di una temperatura media passata da 22,5 a 24,1 gradi. Dal 1980 le estati in Emilia-Romagna hanno una temperatura media più alta di quasi 2 gradi e il 25% in meno di precipitazioni.

Grafici presentati da Pierluigi Randi, presidente dell’Associazione meteo professionisti (Ampro).

Ma nei periodi più piovosi, la primavera e l’autunno, le piogge sono più intense: sia il 16-17 maggio 2023 che il 16-17 settembre 2024, in 48 ore è caduta una quantità di acqua pari a 7-8 volte quella che di norma cadeva nell’intero mese, secondo la fondazione Cima. È in questi mesi che le piogge fanno più paura, perché hanno provocato alcune estese alluvioni e potrebbero farlo ancora. Il 17 marzo 2025 ci è mancato poco: il fiume Lamone, che ha già inondato due volte Faenza, non ha superato la soglia rossa per appena 4 centimetri.

Col caldo in aumento le piogge saranno più rare ma sempre più intense, infierendo su un territorio già molto fragile e compromesso dalle precedenti alluvioni, oltre che impermeabilizzato dal cemento. Il problema infatti non è solo il clima in sé – che è cambiato e che è qui per restare – bensì il territorio che colpisce. Nel caso dell’Emilia-Romagna, un territorio devastato e impreparato per resistere alle grandi piogge, molto di più rispetto al recente passato.

Milano Marittima, 24 agosto 2025.

La stagione dei forti temporali è ripartita con l’evento del 24 agosto scorso, in gergo tecnico downburst: le raffiche di vento superiori ai 120 chilometri orari, registrate in provincia di Rimini, corrispondono agli uragani di livello 1. Qui Arpae ha registrato 55 millimetri di pioggia caduti in un’ora, in pratica una cascata. Eventi che fino a poco tempo fa, da queste parti avevano una cadenza secolare e oggi invece sono accaduti per tre volte in sei anni nello stesso luogo.

L’inondazione è in corso adesso

Questa sfilza di numeri – che in realtà rappresenta solo una piccola selezione delle inconfutabili statistiche disponibili – può fare l’effetto di una «discarica di informazioni», espressione con cui il filosofo ecologista Timothy Morton indica il sovraccarico di dati sulla crisi climatica che ottiene l’effetto opposto di impedire una vera comprensione sui problemi ambientali. Ma sono numeri necessari per contestualizzare l’allarmante quadro locale.

Nonostante queste e altre evidenze scientifiche, c’è ancora chi nega e basta frequentare i social per rendersene conto: ogni articolo correlato alla crisi climatica, che sia di stampa locale o nazionale, è inondato di commenti banalizzanti del tipo «ha sempre fatto caldo». Consultarli è un esercizio utile per uscire dalla propria bolla e capire che manca ancora tanta consapevolezza. Il giornalismo può giocare un ruolo importante per aumentarla, ma purtroppo spiegare la crisi climatica è sempre stato difficile, soprattutto se ci si piega alle logiche mediatiche più diffuse, quelle ancorate alla notizia, all’eccezionalità, all’evento catastrofico non contestualizzato.

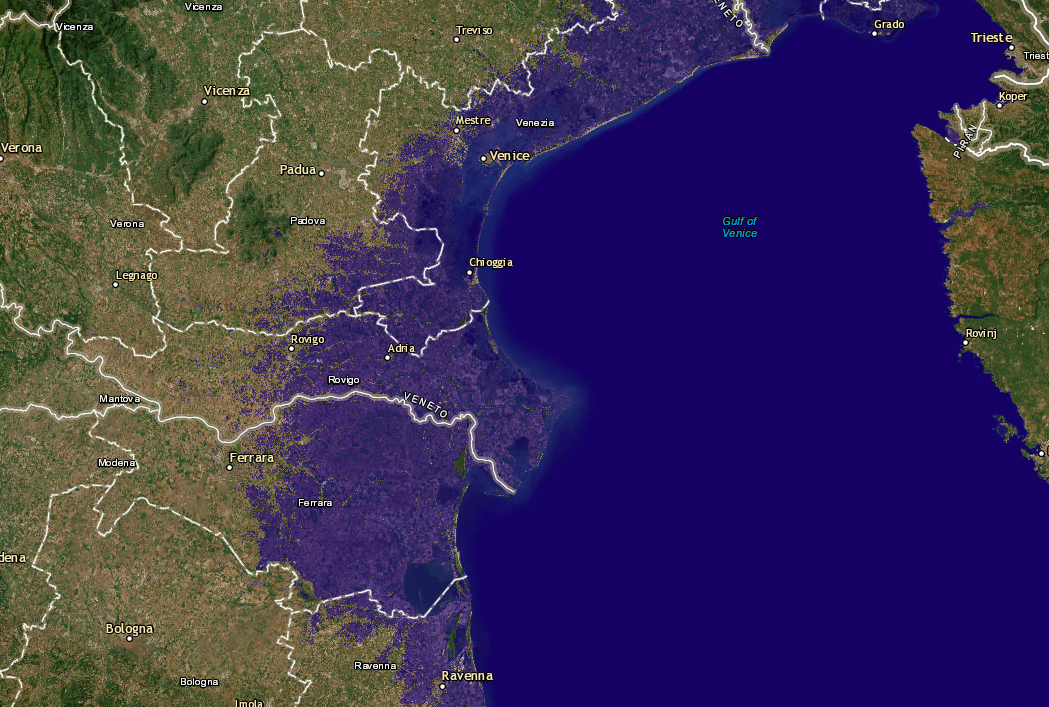

Ancora di più se queste logiche proiettano in avanti il fenomeno. Da anni si pubblicano mappe sulle previsioni di inondazione per l’innalzamento del livello del mare nel 2100, più o meno ottimistiche a seconda della scala di rischio utilizzata, ma tra le costanti c’è sempre un’ampia porzione di Emilia-Romagna sommersa dall’acqua. In alcune rappresentazioni è solo la fascia costiera, in altre il mare arriva a lambire Milano, ma è certo che questa pianura sarà sommersa nel giro di pochi decenni; palude era e palude tornerà. Arriveremo anche a questo.

L’Italia nord-orientale nell’anno 2100 con l’Adriatico più alto di 1 metro rispetto a oggi. Mappa interattiva curata dall’artista Alex Tingle a partire dal 2006.

Le mappe predittive hanno un difetto intrinseco: mostrano come sarà la situazione nel prossimo secolo, trasmettendo implicitamente l’idea che si tratti di uno scenario lontano, che non riguarderà noi bensì i nostri eventuali nipoti. Tralasciando l’egoismo che sta dietro questo pensiero – d’altronde è all’origine stessa della crisi climatica, provocata da un sistema economico che ha inquinato e sfruttato troppe risorse, disinteressandosi delle conseguenze negative lasciate in eredità alle generazioni future –, resta la questione dello spostamento in avanti del problema. In realtà la sommersione prevista per il 2100 non sarà provocata dall’improvvisa inondazione di una notte, bensì è un fenomeno graduale che sta già avvenendo adesso. Un fenomeno che non si manifesta solo negli eventi catastrofici come le alluvioni – gli unici che trovano spazio nei media dediti alle notizie – ma è qualcosa di molto più sottile e pervasivo.

2. Campi agricoli inzuppati e pesci alieni tossici

Frane, inondazioni, trombe d’aria, mareggiate, bombe d’acqua, anticicloni dai nomi mitologici. Il sistema informativo tende a isolare le conseguenze più catastrofiche della crisi climatica e comunicarle come singoli eventi eccezionali, spesso battezzandole con denominazioni fantasiose. Negli ultimi anni è aumentata la contestualizzazione di questi fenomeni nel più ampio scenario del riscaldamento globale, ma manca ancora una narrazione delle manifestazioni più piccole e quotidiane. Che sono meno notiziabili ma altrettanto gravi, poiché riguardano la vivibilità dei luoghi e la produzione di cibo.

In Emilia-Romagna la situazione è preoccupante anche quando non accadono eventi meteorologici straordinari che trovano spazio sui media. Uno dei settori più colpiti è l’agricoltura, in difficoltà per i lunghi periodi siccitosi alternati alle piogge abbondanti che mettono a repentaglio le colture.

Le piogge di marzo 2025 non hanno provocato allagamenti ma hanno dato il colpo di grazia ai campi già destrutturati dalle alluvioni del 2023 e 2024. I trattori non riuscivano a entrare per seminare e concimare, perché le ruote e i cingoli affondavano nei terreni zuppi. Il suolo non riesce più ad assorbire l’acqua e rigenerarsi, e così sono saltate o andate male le colture come grano, piselli, bietola, girasole, kiwi, patate, meloni, zucchine, pomodori. Molti altri terreni erano già stati uccisi dai fanghi alluvionali che nel 2023 hanno portato oli e carburanti, come a Conselice, oppure l’acqua salata del mare, come a Cervia e Casalborsetti, diventando incoltivabili.

Conselice (RA) dopo l’alluvione del maggio 2023.

Le mappe predittive usano il colore blu, anche se quella che ha inondato e inonderà l’Emilia-Romagna «non sarebbe semplice acqua, ma una melma altamente infetta e tossica», ha scritto Wu Ming.

Alberi che cadono come birilli

Il mare arriva anche dal sottosuolo a causa del cuneo salino. Il territorio romagnolo è caratterizzato da un fitto reticolo di falde sotterranee di acqua dolce, situato a circa un metro e mezzo di profondità, che ha reso i terreni fertili e fatto prosperare pinete e coltivazioni. A causa dell’innalzamento del mare e della subsidenza, che qui è particolarmente accentuata, l’acqua salata si sta incuneando al livello delle falde di acqua dolce, determinando ristagnamenti sotterranei. Nei campi coltivati vicino alla costa, la concentrazione di sale compromette la qualità delle acque irrigue. In un’estate particolarmente siccitosa come quella del 2022, il cuneo salino è entrato per trenta chilometri nell’alveo del fiume Po, danneggiando l’agricoltura e la biodiversità del ferrarese.

Nelle pinete le radici marciscono per l’acqua salata; nei viali alberati non hanno spazio per svilupparsi a causa dell’asfalto, quando non sono state tagliate senza pietà perché infastidivano i lavori pubblici e privati. Il risultato è che i tronchi cadono come birilli quando, come la settimana scorsa, arrivano le raffiche di vento forti e improvvise.

Nelle città costiere il fenomeno è aggravato dalla cattiva pratica edilizia del dewatering, usata per interrompere le falde sotterranee e asciugare il sottosuolo in modo da poter costruire taverne e parcheggi seminterrati nei tanti hotel, condomini e case che hanno invaso il litorale di cemento. Secondo Ispra, la densità urbanistica nei 300 metri dalla costa è doppia rispetto al resto della regione.

Infine, il riscaldamento dell’Adriatico sta generando fenomeni come l’eutrofizzazione e l’invasione di specie aliene. Alghe tossiche e pesci velenosi provenienti dal Mar Rosso provocano malattie e compromettono la flora marittima locale, mettendo in difficoltà i pescatori oltre che il turismo, l’economia povera tanto cara agli amministratori locali, ma che non ha futuro in un territorio sempre più caldo. Stare in spiaggia in certi giorni è un’impresa eroica anziché un piacere, e se gli alberi continuano a cadere, vengono meno l’ombra e il fresco che migliorano la vivibilità dei luoghi costieri.

Senza contare che, per i turisti che domenica 24 agosto si sono svegliati con l’auto distrutta da un pino proprio nel giorno in cui dovevano rientrare a casa – ma anche per i tanti altri graziati – la percezione del rischio aumenta: quanti vorranno tornare in vacanza in località colpite da una tromba d’aria, due downburst e quattro alluvioni in sei anni? Oltre alle tasche vuote, ci sono anche questi motivi a spingere gli italiani ad andare altrove.

Milano Marittima, 24 agosto 2025.

I ventoloni da 80mila euro non salveranno le colture

A essere compromessa è soprattutto la produzione locale di cibo, e quindi la sicurezza alimentare di centinaia di migliaia di persone. D’altronde un vecchio detto afferma che dopo la guerra e l’epidemia, c’è sempre la carestia.

Le abbondanti piogge che la scorsa primavera hanno inzuppato i terreni sono facilmente ascrivibili all’inevitabilità del «maltempo», ma i motivi sono più complessi. Le precipitazioni si abbattono su terreni agricoli sfruttati da decenni in modo intensivo, con arature profonde e concimazioni chimiche che hanno ucciso la fertilità del suolo. La terra è esausta e priva di principi attivi, tanto che la frutta marcisce dopo due giorni dall’acquisto, e la tecnologia non può essere la soluzione.

Secondo la stessa logica di chi pensa di risolvere il problema del caldo con l’aria condizionata che in realtà butta il calore all’esterno e aumenta le emissioni climalteranti, nelle campagne emiliano-romagnole è spuntato fuori di tutto: ventoloni da 80mila euro per scaldare l’aria ed evitare le gelate invernali, semine con i droni, reti anti-grandine, fuochi notturni. Sembrano gli ultimi gesti disperati prima della fine, su terreni zuppi che non tengono più, con l’acqua che non defluisce e favorisce la proliferazione di malattie fungine. I sistemi di gestione idrica sono diventati inadeguati per tenere i terreni all’asciutto, mentre in mare le specie aliene come il granchio blu divorano le vongole e fanno disperare gli acquacoltori.

3. Dove c’è Pd, c’è-mento

Rispetto a questo scenario, la classe politica locale sta reagendo con inerzia e guardando all’indietro anziché in avanti. La crisi climatica non è stata certo provocata solo da chi ha governato questo territorio, ma la gestione degli ultimi ottant’anni ha contribuito ad aggravare la situazione. Prima di spiegare perché, occorre fare un passo indietro.

Questa terra non è mai stata all’asciutto

Nell’antichità, l’Emilia-Romagna era una palude nebbiosa in cui non si distingueva il confine tra la terra e l’acqua. L’aspetto piatto e asciutto che ha oggi questa regione è conseguenza delle bonifiche, iniziate su piccola scala e con esiti limitati nel Medioevo, proseguite per secoli e culminate nella febbre prosciugatoria dell’Ottocento–Novecento, resa possibile dalle nuove tecnologie meccaniche. Processi che hanno generato il tanto ventilato sviluppo economico, ma anche una grave perdita di biodiversità e alterazione degli ecosistemi.

Chi vive o fa vacanze da queste parti pensa che il territorio sia sempre stato così; invece calpesta un suolo alterato in maniera forsennata soprattutto nell’ultimo secolo. I fiumi deviati e irreggimentati negli argini artificiali, senza lasciar loro lo spazio libero per esondare, sono il risultato di una gestione antropica del territorio che si è fatta prendere la mano a partire dal secondo dopoguerra, quando i cittadini hanno iniziato a disinteressarsi e delegare sempre di più agli amministratori. Le decisioni sono sempre più accentrate a scapito dei piani regolatori, della partecipazione democratica, del contributo collettivo e della conoscenza del luogo in cui si abita. Lo ha spiegato la storica Laura Orlandini dopo le alluvioni del 2023:

«Nella popolazione della Romagna le conoscenze che hanno fatto parte per secoli della tradizione contadina sono ormai quasi interamente svanite, patrimonio soltanto di chi si occupa di agricoltura o di idraulica, ovvero una percentuale relativamente bassa della popolazione. Non sappiamo dove si trovano i canali e i fossati della rete idrica, non ricordiamo i loro nomi e i percorsi, perché sono conoscenze che nel sistema economico e lavorativo moderno non sono più utili, individuate dall’immaginario collettivo come epigoni del passato. Eppure si è dimenticata e interrotta quella rete di sapere che rendeva consapevoli di quali fossero le zone più depresse, quali mosse fossero necessarie per difendersi dall’acqua e dalle sue minacce, come vegliare sui fiumi e osservarne i pericoli. […] La Romagna è tornata a tracciare per pochi giorni la sua mappa più antica, che si è in qualche modo svelata con violenza improvvisa».

Lezioncine di ecologia da destra?

Il ministro della protezione civile Musumeci.

Ciò si unisce all’abuso di cemento. Col 9% di suolo impermeabilizzato secondo Ispra, l’Emilia-Romagna è la terza regione italiana più cementificata. Quando le forti piogge si abbattono in luoghi ricoperti di cemento, con edifici costruiti troppo vicino ai corsi d’acqua e terreni privi di alberi che possano trattenere gli smottamenti con le loro radici, le conseguenze disastrose si amplificano. Lo ha detto persino il ministro della protezione civile Nello Musumeci, nei giorni dell’alluvione di settembre 2024 che hanno fatto scatenare il teatrino politico per le imminenti elezioni regionali, mentre le persone spalavano il fango.

Sentire i moniti contro il consumo di suolo da una destra che ha fatto peggio altrove e lo avrebbe fatto anche qui – a partire dal ministro che prima governava la Sicilia – innesca un cortocircuito grottesco. Ma l’osservazione, purtroppo va riconosciuto, era puntuale sebbene provenisse da un rappresentante del manipolo di truci destroidi che governa il paese.

La pioggia è un’ottima scusa per autoassolversi

Da Stefano Bonaccini, che ha governato la regione dal 2014 al 2024 facendo consumare suolo come se non ci fosse un domani, non si è mai sentita un’ammissione di colpa, e nemmeno ce lo si poteva aspettare, data la proverbiale arroganza dimostrata dal soggetto.

Durante l’alluvione del 2023, Bonaccini ha costruito tutta la sua narrazione sull’evento meteorologico eccezionale e imprevedibile, accostandolo al terremoto del 2012. Ma mentre il sisma è davvero un fenomeno fortuito e rispetto al quale l’umanità è impotente, l’alluvione in Emilia-Romagna è sì dipesa dalla pioggia che cade dal cielo, ma è stata il frutto della combinazione di riscaldamento globale, cementificazione, disboscamenti e malgoverno, dovuti alle responsabilità di chi l’ha amministrata. Negarlo o semplificare le cause è una tecnica auto-assolutoria che ha consentito al governatore di ripetere «ricostruiremo tutto», mentre in realtà la risposta avrebbe dovuto essere «non costruiremo più nulla».

Bologna, 9 giugno 2023. Sul palco di un festival in piazza Maggiore un collerico Bonaccini reagisce alle contestazioni post-alluvione. In quell’occasione fece molte affermazioni quantomeno azzardate e ricorse a vari diversivi, che analizzammo sotto il video qui.

Sul consumo di suolo parlano i numeri dell’Ispra: sono negli ultimi anni, in Emilia-Romagna sono stati cementificati 658 ettari nel 2021, 635 ettari nel 2022, 815 ettari nel 2023. È più del 10% del totale nazionale di terreno impermeabilizzato, anche grazie alla farlocca legge 24/2017 definita «contro il consumo di suolo», che in realtà di fatto ha permesso di continuare la cementificazione indiscriminata. Cemento colato per gli interessi economici pubblici e privati legati all’edilizia, alla logistica, alla grande distribuzione organizzata, all’industria e al turismo, che hanno reso questo territorio fragile ed esposto al dissesto idrogeologico.

Chi viene dopo impara a far di peggio

Si penserà che il successore Michele De Pascale, prendendo in eredità la guida di una regione in innegabile fase di collasso, abbia cambiato direzione. La fedeltà indefessa al partito impone di non criticare chi c’era prima, soprattutto se si è diabolicamente perseverato per decenni, ma l’intelligenza consentirebbe almeno di rendersi conto degli errori e ammetterli, cercando di fare di meglio. Purtroppo però la cultura del neo-governatore sembra sempre quella del cemento e dell’inquinamento, almeno guardando i suoi precedenti.

Da sindaco di Ravenna (2016-2024), De Pascale è stato molto criticato dai movimenti ambientalisti per avere favorito le estrazioni offshore di metano, il rigassificatore, il consumo di suolo e i tagli di alberi sani per regalare spazio alla fantastica pseudologia di Jovanotti.

Marina di Ravenna, aprile 2022.

Prendendo solo gli anni del suo secondo mandato da sindaco, quando non vale la scusa delle opere autorizzate da chi c’era prima, Ravenna registra un consumo di suolo elevato e continuativo, risultando sempre tra le prime città in Italia. Tra il 2022 e il 2024 sono stati impermeabilizzati 132 ettari di terreno, pari a quasi duecento campi da calcio, arrivando al record di 7.300 ettari coperti che rendono Ravenna il comune più cementificato dell’Emilia-Romagna.

Se si guarda alla percentuale di suolo consumato rispetto all’estensione territoriale, il comune esce dalle classifiche grazie alle sue enormi dimensioni – è il secondo più esteso d’Italia dopo Roma –, ma questo non basta ad assolvere chi ha permesso una tale perdita di suolo. Anche perché il curriculum dell’ex sindaco vanta record come un nuovo enorme palazzetto sportivo costruito di fianco a quello già esistente, nonché supermercati, capannoni e centri commerciali spuntati come funghi. Senza dimenticare l’intervista in cui ha puntato il dito contro le nutrie che scavano pericolose buche lungo gli argini, come causa principale dell’alluvione.

Tra il porto industriale, il distretto energetico offshore, il controverso impianto per la cattura di carbonio e il dannoso terminal crocieristico in costruzione, il litorale ravennate è stato del tutto sacrificato agli interessi del fossile. Mancava solo la proposta di un’isola artificiale da destinare a parcheggio e discarica, in modo da risolvere in un colpo solo i problemi dei rifiuti e dei posteggi in spiaggia (è una battuta, sia mai che qualcuno prenda l’idea sul serio). Gli unici alberi sponsorizzati dall’ex sindaco sono stati messi lungo la darsena di città e in alcuni parcheggi, dentro aiuole in mezzo a una distesa di cemento, in luoghi dove le piante non hanno le condizioni per sopravvivere. Difatti sono già morte o moribonde.

Ravenna, viale Europa, agosto 2025.

Se si guarda a qualunque altro sindaco delle principali città emiliano-romagnole, la situazione è la stessa. Basti pensare al primo cittadino di Bologna Matteo Lepore, un altro degno rappresentante della cultura del cemento e del taglio ingiustificato di verde che ha caratterizzato la gestione dell’intera regione negli ultimi decenni, governata storicamente dal principale partito di centrosinistra. Approfondire le scelte di De Pascale da sindaco di Ravenna serve ad accendere un faro sui pregressi di chi siede oggi alla guida della regione, che non sembra distinguersi dal suo predecessore nemmeno per lo stile comunicativo.

4. Ci risiamo col suprematismo emiliano-romagnolo

Le reazioni a caldo sono spesso quelle più rappresentative di un politico, perché manifestano gli impulsi del suo pensiero senza che abbia avuto il tempo di meditare o farsi consigliare parole più studiate per non scontentare nessuno. Poche ore dopo il downburst del 24 agosto – il primo evento catastrofico affrontato da governatore – De Pascale si è affrettato e limitato a dire che «le spiagge sono già pienamente operative» e che «la Romagna è pronta ad affrontare qualsiasi cosa e in pochissimo tempo ripristinerà tutto, dando la prova che su questo siamo i più forti e capaci».

Il Resto del Carlino, 25 agosto 2025, Massimo Pandolfi intervista il presidente De Pascale.

Non una parola che abbia trasmesso l’ombra di un pensiero sulla necessità di fermarsi a riflettere sulle origini della catastrofe e la necessità di cambiare direzione, nemmeno nelle altre dichiarazioni ufficiali della giornata. Emblematico è che i comunicati fossero congiunti con l’assessora al turismo, e non per esempio l’assessora all’ambiente o la sottosegretaria alla protezione civile. L’importante era comunicare ai vacanzieri che le spiagge erano state sistemate e tornate operative in un paio d’ore. Per forza: sono solo volate via alcune attrezzature, i veri problemi erano altrove, in pineta e in città. Una spolverata di solidarietà per le attività e le persone che hanno subìto danni, e pazienza se è caduto qualche centinaio di alberi. Li ripianteremo; anzi forse si è risolto un problema senza far intervenire le motoseghe.

La priorità era garantire le imprese turistiche; comprese quelle che la stessa notte stipavano lavoratori stagionali a dormire in scantinati che si sono allagati di mezzo metro, facendo rischiare la vita a otto minorenni che prendono 850 euro al mese per otto ore al giorno.

Si concentra tutto su un’industria che non ha futuro a causa del riscaldamento globale e che ha alterato in modo irreversibile il territorio, dal punto di vista ambientale e sociale (di questo si scrive in modo più approfondito nel libro Turismo insostenibile). Il peso degli edifici sulla costa, costruiti soprattutto per accogliere i turisti, aumenta la subsidenza e non è un caso che in tutto il globo si usi il termine «riminizzazione» per indicare l’eccesso di costruzioni sul litorale. Anzi, l’idea del governatore è di sfruttare i disagi dell’overtourism che sta soffocando Venezia e Firenze per invitare più persone a venire qui, a peggiorare una situazione già critica.

Crisi climatica? Diciamolo sottovoce, ma può far comodo

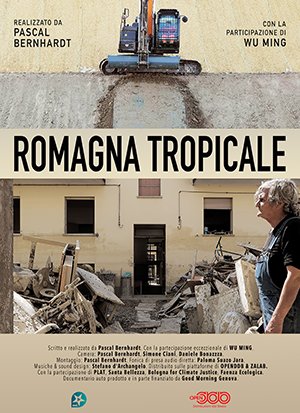

Lo stile delle parole pronunciate dopo il disastro è tutto incentrato sull’ossessione per la ripartenza, l’operosità e il suprematismo emiliano-romagnolo, di quel popolo che «non molla mai» ed è «il più bravo di tutti». Un’insopportabile retorica che ha visto il suo apice nel documentario propagandistico post-alluvione, intitolato ovviamente Romagna mia e patrocinato dalla Regione, che addossa tutte le colpe dell’alluvione del 2023 alla tanta pioggia caduta dal cielo, rimuovendo completamente le cause antropiche che hanno peggiorato le conseguenze. C’è persino un ragazzo che afferma che «gli mancano quei giorni» insieme agli altri «angeli del fango». Il logo della Regione vuole simboleggiare che è quella la versione ufficiale, al contrario delle altre narrazioni che per fortuna nostra restano a fare da contrappunto. Una su tutte, il documentario Romagna tropicale di Pascal Bernhardt.

Lo stile delle parole pronunciate dopo il disastro è tutto incentrato sull’ossessione per la ripartenza, l’operosità e il suprematismo emiliano-romagnolo, di quel popolo che «non molla mai» ed è «il più bravo di tutti». Un’insopportabile retorica che ha visto il suo apice nel documentario propagandistico post-alluvione, intitolato ovviamente Romagna mia e patrocinato dalla Regione, che addossa tutte le colpe dell’alluvione del 2023 alla tanta pioggia caduta dal cielo, rimuovendo completamente le cause antropiche che hanno peggiorato le conseguenze. C’è persino un ragazzo che afferma che «gli mancano quei giorni» insieme agli altri «angeli del fango». Il logo della Regione vuole simboleggiare che è quella la versione ufficiale, al contrario delle altre narrazioni che per fortuna nostra restano a fare da contrappunto. Una su tutte, il documentario Romagna tropicale di Pascal Bernhardt.

Tutto questo si può definire in un solo modo: negazione della realtà.

A 24 ore dal downburst del 24 agosto il governatore è sembrato rinsavire, e finalmente in coda a una dichiarazione social ha aggiunto che «dobbiamo avere la consapevolezza che fenomeni meteo di questa intensità non sono più eccezionali: stanno diventando sempre più frequenti e rappresentano una sfida che dobbiamo affrontare non solo nell’immediato, ma anche con visione e programmazione». Parole dette quasi sottovoce, solo dopo che si era iniziato a dibattere ampiamente del problema, e che rappresentano semplicemente l’utilizzo del clima come diversivo e come giustificazione per ricostruire come prima.

Va preso atto di qualche pallido segnale. Nella famosa intervista sulle nutrie, rilasciata da sindaco dopo la prima alluvione di Faenza il 6 e 7 maggio 2023, De Pascale aveva anche detto che «non dobbiamo uscire da questa emergenza ricostruendo come prima». In campagna elettorale per le regionali, dove era sostenuto anche da alcuni partiti presunti ecologisti di sinistra, ha pure timidamente ammesso che «la politica a ogni livello non ha fatto abbastanza, chiunque abbia governato negli ultimi 14 anni e questo vale per lo Stato, le Regioni e anche i Comuni»; e si è azzardato ad affermare che «è necessario limitare la proliferazione incontrollata della logistica, concentrando gli insediamenti nei nodi di scambio intermodale e dando reale priorità al riuso delle strutture produttive vuote e inutilizzate». Belle parole, ma resta da vedere se le azioni concrete andranno in questa direzione. Per ora non pare, anzi.

5. Eliminare il sintomo anziché la causa

Col beneficio del dubbio, guardiamo a cosa si sta facendo oggi sul territorio. Come detto, da un anno l’Emilia-Romagna è un enorme cantiere a cielo aperto tra ricostruzioni di infrastrutture e ripristino degli argini danneggiati dalle precedenti alluvioni, oltre al potenziamento delle opere per la gestione idraulica come idrovore e casse di espansione.

Il costo totale di questi lavori supera i 2,7 miliardi di euro, di cui quasi mezzo miliardo per le opere urgenti. Pur senza le competenze ingegneristiche necessarie per un’analisi tecnica sull’efficacia dei singoli interventi, si possono fare due valutazioni generali.

La prima è che, alla luce della cementificazione sopra descritta che ha peggiorato gli effetti delle alluvioni, buona parte di questa enorme quantità di denaro pubblico avrebbe potuto essere risparmiata, se ci fosse stata una gestione più oculata del territorio. Non può esserci alcuna attenuante legata all’ignoranza: la scienza aveva allertato da decenni sul pericolo attraversato da questa regione e sull’aggravante del consumo di suolo, che però è continuato incontrollato. Non serviva leggere complesse ricerche accademiche; bastavano semplici libri divulgativi come quelli di Paolo Pileri.

La prima è che, alla luce della cementificazione sopra descritta che ha peggiorato gli effetti delle alluvioni, buona parte di questa enorme quantità di denaro pubblico avrebbe potuto essere risparmiata, se ci fosse stata una gestione più oculata del territorio. Non può esserci alcuna attenuante legata all’ignoranza: la scienza aveva allertato da decenni sul pericolo attraversato da questa regione e sull’aggravante del consumo di suolo, che però è continuato incontrollato. Non serviva leggere complesse ricerche accademiche; bastavano semplici libri divulgativi come quelli di Paolo Pileri.

La seconda considerazione è che le opere post-alluvione sono ovviamente utili e necessarie in questa situazione di emergenza, ma confermano l’approccio ingegneristico alla gestione del territorio, che non è la soluzione ottimale. Ricostruire e innalzare gli argini, potenziare le infrastrutture per la gestione idrica, artificializzare ancora di più i corsi d’acqua è una strategia in linea con la gestione antropica dell’ultimo mezzo secolo; e se eviterà nuove inondazioni, significherà avere eliminato il sintomo ma non la causa.

Proprio come accade con l’erosione costiera. Il mare avanza sempre di più, ma ogni anno si spendono milioni di euro per i ripascimenti di sabbia che fanno tornare la spiaggia come prima, pronta a essere di nuovo divorata dal mare.

Peggio ancora per l’innevamento artificiale e gli impianti di risalita, abbondantemente finanziati ogni anno dalla Regione nonostante l’industria dello sci sia un malato terminale. Proprio il 20 agosto, via Aldo Moro ha annunciato di avere triplicato le risorse, da 230 a 830mila euro.

Con l’ingegneria idraulica accade lo stesso. Si progettano opere che possono bastare a tamponare la situazione per pochi anni, ma le piogge saranno sempre più forti e il territorio è destinato ad andare sott’acqua. Eppure non si è in grado di fare nient’altro che mantenere lo status quo, pensando che il presente durerà per sempre.

6. Avanti col cemento e l’artificializzazione dei fiumi

Di questi tempi, si deve fare e pretendere di più. All’orizzonte non si vede un piano di depavimentazione, decementificazione, adattamento o arretramento dei luoghi più a rischio, che sarebbero le azioni prioritarie secondo gli esperti. Un’agile lettura per capirlo è La strategia di Noè di Enzo Pranzini.

Di questi tempi, si deve fare e pretendere di più. All’orizzonte non si vede un piano di depavimentazione, decementificazione, adattamento o arretramento dei luoghi più a rischio, che sarebbero le azioni prioritarie secondo gli esperti. Un’agile lettura per capirlo è La strategia di Noè di Enzo Pranzini.

Anzi, qualcosa in più De Pascale lo ha proposto: spostare «qualche centinaio» di abitazioni, quelle costruite molto vicino ai fiumi. Troppo poco, se si tiene conto che l’Ispra stima che il rischio di allagamento riguarda il 45,6% della popolazione emiliano-romagnola con un indice di pericolosità media.

Il presidente parla delle «abitazioni nelle immediate vicinanze dei fiumi per le quali l’unica strada percorribile è la delocalizzazione», ma questo riguarda solo le abitazioni nella posizione davvero più critica, costruite di fianco o dentro gli argini, dove non si sarebbe nemmeno mai dovuto permettere di edificare. In realtà le case a rischio sono molte di più, ma a quelle penserà qualcun altro. L’Italia è nota per intervenire sempre in post-emergenza, anziché con la lungimiranza che sarebbe necessaria per le questioni ambientali e per la gestione del patrimonio pubblico. Quest’ultima non va d’accordo con le logiche del consenso politico, che guardano all’orizzonte elettorale dei 5-10 anni anziché ai prossimi 50-80.

Oggi solo lo 0,18% delle terre emerse è inabitabile, mentre nel 2070 sarà il 18%. Significa che due miliardi di persone dovranno traslocare nei prossimi decenni per motivi climatici, compresi molti emiliano-romagnoli. Far spostare subito interi centri abitati e centinaia di migliaia di persone sarebbe perciò una decisione assennata, anche se estremamente impopolare. Ma probabilmente ci si penserà solo quando saranno già sott’acqua.

Ruspe anche nelle zone protette

Nel frattempo, con l’altra mano si fa di peggio. Lo ha detto il 25 marzo la sottosegretaria Manuela Rontini: uno dei primi interventi della nuova giunta De Pascale è stato togliere la norma introdotta dopo l’alluvione del maggio 2023, che impediva ogni intervento edilizio nelle zone allagate. La Regione ha stralciato la salvaguardia urbanistica, consegnando di nuovo ai Comuni la libertà di decidere dove urbanizzare. Ovviamente nell’ambito della legge regionale urbanistica 24/2017, precisa Rontini, tanto è quella farlocca «contro il consumo di suolo». In sostanza ogni amministrazione potrà continuare a fare come si è sempre fatto, favorendo gli interessi dei costruttori locali che hanno tirato su edifici ovunque con la complicità dei sindaci.

Poche settimane dopo è inoltre arrivato l’annuncio della norma con cui la Regione intende eliminare le Zone di protezione speciale (Zps) dai fiumi, sempre in nome degli interventi post-alluvione. Le Zps sono aree naturalistiche tutelate dalla direttiva europea 2009/147/CE per la protezione degli uccelli e sono state istituite per proteggere i volatili e gli habitat in cui vivono, spesso situati lungo i fiumi e le aree umide. Allontanare le Zps dai fiumi significherebbe eliminare i vincoli di tutela ambientale proprio dai luoghi naturali più fragili e da proteggere.

Lo si vuole fare per poter intervenire più facilmente coi lavori di «messa in sicurezza del territorio», che di fatto significherebbe alimentare l’ossessione di denudare gli argini, costruire nuove opere di ingegneria idraulica e colare altro cemento per canalizzare i fiumi. Esattamente il contrario di ciò che si dovrebbe perseguire, cioè rinaturalizzare e lasciare più spazio libero ai corsi d’acqua per far assorbire le prossime piene nelle aree umide, che rallentano il deflusso proteggendo gli insediamenti a valle e riducendo la pressione sulle città. Distruggere anche le Zps significherebbe indebolire ulteriormente il territorio.

Ad oggi dunque si continua a costruire dappertutto, si tagliano alberi e al di là delle timide e inutili parole, non si fanno gesti simbolici che dimostrerebbero un vero cambio di direzione. Uno di questi potrebbe riguardare il controverso Passante di Bologna, che invece procede nonostante i rimpalli. E il cemento già colato rimarrà nei prossimi decenni a peggiorare gli effetti delle piogge.

7. Gli alberi sono la soluzione, non il problema

Il ripetuto crollo di pini durante i downburst, ormai frequenti in riviera romagnola, fa sempre sollevare il dibattito popolare sulla necessità di abbattere alberi ritenuti così pericolosi. Questo genere di eventi rischia di essere sfruttato come giustificazione da chi è a favore del taglio indiscriminato. In realtà davanti a raffiche di vento così forti non c’è albero che tenga, qualsiasi tecnica di potatura o manutenzione si usi. I pini crollano di più semplicemente perché sono la specie dominante in Romagna; ma nelle stesse ore sono caduti anche platani, frassini e altre essenze. A poche centinaia di metri dal disastro, a Lido di Savio, dove l’amministrazione comunale di Ravenna intende abbattere decine di pini sani per fare spazio al progetto del «Parco marittimo» voluto da De Pascale, i 39 esemplari considerati pericolosi sono rimasti tutti in piedi nonostante il downburst. Mancavano solo i dieci già uccisi dalle motoseghe intervenute a metà luglio, nonostante le contestazioni.

Milano Marittima, 24 agosto 2025.

Il comitato locale di lotta contro l’abbattimento dei pini, che rendono fresco e ombreggiato il lungomare della località, lo ha riassunto perfettamente:

«Dobbiamo interrogarci se gli alberi, di qualsiasi specie, siano utili o dannosi per le città. Se siano molto maggiori i benefici che apportano gratuitamente alla salute pubblica, all’ombreggiamento, alla biodiversità, alle bollette, al valore degli immobili, al benessere psicofisico dei cittadini, rispetto ai danni prodotti quando, al sopraggiungere di eventi estremi, possono cadere. Pensiamo solo alla mitigazione delle isole di calore, concentrate nei centri urbani, le quali sono tra i principali responsabili sia delle malattie legate a inquinamento e surriscaldamento, sia della generazione degli uragani. Il rischio è che al seguito di eventi come questi, le amministrazioni si trovino impreparate a gestire l’emergenza, anche in termini di comunicazione, e quindi si affrettino a tagliare alberi in massa per tranquillizzare la popolazione dando l’illusione di risolvere il problema, quando invece contribuiscono solamente ad aggravarlo. […]

Niente di più facile trovare nell’elemento più fragile, l’albero di qualunque specie, il capro espiatorio. Albero spesso indebolito da capitozzature selvagge, lavori stradali scorretti con taglio di radici, manutenzioni sbagliate, mancanza di controlli. Meglio ancora se l’albero da additare è un pino, diventato di moda come il criminale più pericoloso delle città d’Italia; in realtà segnale di amministrazioni pilatesche sempre più impreparate e disattente, centri urbani e manti stradali fuori controllo, ditte esternalizzate di taglialegna e forni delle centrali a biomasse sempre accesi.

L’adattamento ai cambiamenti climatici non consiste nell’abbattere alberi, ma nel conservare quelli esistenti con le adeguate cure e nel piantarne sempre di più, al contempo adottando tutti gli accorgimenti verso la cittadinanza, anche in termini di risarcimenti per i beni materiali colpiti, che permettano di minimizzare i danni durante gli eventi estremi».

Va aggiunto che il taglio indiscriminato degli alberi risponde alla logica del securitarismo, impennatasi dopo la gestione della pandemia del covid che ha profondamente influenzato il linguaggio e la percezione dei cittadini, sfondando barriere prima insuperate come la limitazione dello spazio pubblico a fini di emergenza, di cui si è scritto tanto su Giap.

Se oggi sembra normale tenere chiuse le scuole, le biblioteche e i musei nei giorni di pioggia, è perché si è accettato che venisse fatto durante il lockdown all’italiana. Il securitarismo porta consenso e su questo la sinistra sembra calcare le orme della destra, che lo ha capito prima. I proprietari di auto e case alluvionate o distrutte dagli alberi chiedono sicurezza, e la sicurezza viene data tagliando quei tronchi così pericolosi anziché intervenire sulle cause a monte.

Gli alberi non sono il problema, bensì parte della soluzione. Catturano anidride carbonica, abbassano le temperature, limitano gli allagamenti e il dissesto idrogeologico. Se un albero cade e fa danni a cose o persone, è una fatalità del destino; ma non si possono abbattere in nome del decoro e della sicurezza, perché i loro benefici superano i rischi. Il problema si affronta tagliando il cemento e le emissioni inquinanti, non i tronchi.

Gli alberi vanno piantati ovunque, sempre di più, non solo lungo la costa ma anche sulle montagne che franano per i disboscamenti e lungo gli argini che cedono perché l’erba è tagliata a filo e non ci sono radici di piante ad alto fusto a trattenere il terreno. L’idea di tenere il verde pubblico a pratino si è inculcata col pensiero che questo significhi decoro e pulizia, mentre invece elimina gli habitat di insetti rettili e anfibi, impedisce la crescita di piante e rende il terreno secco e impreparato ad assorbire la pioggia. In questo senso, occorre anche far capire che è assurdo guardare male l’erba alta.

La vegetazione va ripristinata anche in spiaggia favorendo il ripristino delle dune costiere, che sono importanti ambienti naturali ed efficaci barriere contro l’erosione e l’innalzamento del mare. Le dune crescono da sole; basta lasciare la vegetazione anziché estirparla con la pulizia meccanica delle ruspe, che passano ogni sera rimuovendo ogni filo d’erba sempre in nome del decoro e della pulizia.

Nell’ultimo mezzo secolo le dune sono state spianate e abbattute per fare spazio ad alberghi, stabilimenti balneari, ristoranti; ma la condizione naturale della spiaggia non è essere piatta e desertificata. Esistono molte piante adatte a un ambiente arido e salmastro come la spiaggia, che migliorano la qualità dell’aria e rendono il litorale più piacevole e vivibile, soprattutto ora che fa sempre più caldo, senza impedirne la fruizione.

Quell’infinita distesa lineare di ombrelloni colorati, ormai parte integrante del paesaggio romagnolo, non serve più a niente. Le aree in concessione possono essere ridotte per aumentare lo spazio alle dune e agli arbusti. Questo sarebbe un ragionamento lungimirante per la gestione della costa, mentre invece da anni pensa solo a come rinviare l’applicazione della direttiva Bolkestein per mantenere lo status quo.

Infine, smettere di urbanizzare. Non autorizzare più nessuna costruzione e togliere l’asfalto dove è possibile farlo, per rendere le città più fresche e il suolo in grado di assorbire l’acqua. In sintesi, significa prendere decisioni in nome dell’ecologia anziché dell’economia. Dare priorità alla natura e al benessere – come prevedono le costituzioni di alcuni paesi sudamericani – anziché al Pil e alla crescita economica. La soglia è ormai stata superata, ma cambiare direzione serve ad attenuare le conseguenze di ciò che sta accadendo. Questo, e non ricostruire tutto e ripartire in fretta e furia come se nulla sia successo, significa essere i più bravi di tutti.

–

* Alex Giuzio, giornalista, si occupa di ecologia e lavoro, è specializzato in trasformazioni dei litorali e dinamiche relative alle coste, al mare e al turismo. Ha pubblicato Turismo insostenibile. Per una nuova ecologia degli spazi del tempo libero (Altreconomia 2024) e La linea fragile. Uno sguardo ecologista alle coste italiane (Edizioni dell’Asino 2022). Collabora regolarmente con il Manifesto, Altreconomia e altre testate.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Grazie per il suo lavoro e per questa lettura, che ritengo molto importante.

Io sono di Milano – poi spiego il perché di questa specifica – e faccio un lavoro che nulla ha a che fare con l’ambiente e il clima, purtroppo. Dico questo perché il mio percorso è stato un altro, rispetto a quello di costruirmi strumenti per poi affrontare quello che è il più grande tema dei nostri tempi.

Qui a Milano la cementificazione è tema di sempre; ultimamente, poi, ha preso le prime pagine, ma giusto perché ci sono grosse notizie: non si affronta cioè il problema alla radice.

Al di là dei reati di corruzione – su cui ci saranno i dovuti processi – è stata a mio avviso interessante la difesa del sindaco Sala in Comune: riferendosi al consumo di suolo ha specificato che nel Comune di Milano si è preferita la verticalità (da cui la costruzione di tanti edifici-grattacieli) piuttosto che il consumo di ulteriore suolo e citava Legambiente su dati ISPRA in cui Milano risulta in buona posizione per consumo di suolo. Qui la fonte, ne parla a 1h esatta dall’inizio del video: https://www.youtube.com/watch?v=l5SkKYvsIVw

Ora, posto che ritengo la cementificazione (orizzontale o verticale che sia) sbagliata, penso non sia anche possibile frenare allo 0% la costruzione, immaginando le pressioni che ci sono nell’edilizia (basti vedere gli intrecci delle inchieste sviluppatesi a Milano, appunto).

La domanda, quindi, è: come fare pressione affinché cambino le cose? Posso essere, da singolo cittadino, un buon modello nell’attenzione per l’ambiente, ma se poi nel mio Comune colano cemento ovunque – e le alternative per la giunta sono pessime – quali sono gli strumenti? Come si diventa eco-attivisti, ma con capacità di incidere?

Ho finito da poco Gli uomini pesce, che sto piano piano elaborando; mi è piaciuta molto la parte di lotta per l’ambiente, che ho ritrovato anche in questo articolo di Alex Giuzio. Ma davvero servono gesti estremi?

Mi piacerebbe, in sostanza, aver fatto un altro percorso per potermi dedicare da studioso-ambientalista a questo tema, ma temo di non averne modo e soprattutto tempo – in una città come Milano, poi. Resta da fare la prima mossa, insomma. Certo, c’è da capire quale.

Grazie, daniele

Altra pioggia, altri danni e altre immagini impressionanti. Stavolta in Friuli-Venezia Giulia, dalle parti di Romans d’Isonzo: non sono luoghi in cui abito, ma che frequento spesso.

Mi sono imbattuto nella raccolta fondi del Molino Tuzzi di Dolegna del Collio (GO) che, al di là del progetto, di cui non avevo sentito parlare, mette nero su bianco questioni discusse a lungo anche qui su Giap. Trovo molto significativo che, pur dopo l’ennesima tragedia, se ne colgano echi chiari e senza minimizzazioni in una pubblicazione tutto sommato mainstream come “Gambero Rosso”.

Alcuni passaggi chiave tratti dall’intervista all’imprenditore Enrico Tuzzi:

« Perché se il molino ha passato indenne guerre e dittature, ora rischia di soffocare vittima di un clima che non si fa addomesticare da nessuno e non perdona le incurie degli umani. […] A parte i danni e la forza per rimettersi in piedi, qui è necessario fare una riflessione seria su cosa comportano il cambiamento climatico e la insufficienza di gestione idrogeologica del territorio. Tutto mi porta a chiedermi: ma davvero resto qui? Continuo a investire in un contesto in cui rischio di restare sott’acqua di nuovo tra un anno, ha senso? La gente sta dando una risposta positiva pazzesca, ma non so se possa bastare. L’acqua è arrivata così potente che ci ha portato via tutto, pietre, muri, bancali da tre quintali: 260 millimetri in un tempo brevissimo. Noi siamo sulla roggia, il canale che parte dal fiume ed è dedicato al molino, ma se alla bomba d’acqua aggiungi l’abbandono totale della cura idrogeologica del territorio, davvero è finita. Da anni batto su questo problema: se fiumi e canali fossero manutenuti e gestiti bene, non ci sarebbero stati questi danni».

Link all’articolo: https://www.gamberorosso.it/notizie/rubriche/storie/alluvione-friuli-molino-tuzzi/

Occhio però che la «cura e manutenzione dei fiumi» è una rivendicazione a doppio taglio. In Emilia-Romagna ad esempio è una vera e propria “autorizzazione dal basso” all’ecocidio – contro ogni buon senso ed evidenza scientifica, si è resa la flora riparia e arginale il capro espiatorio delle alluvioni – e alla sempre maggiore artificializzazione dei corsi d’acqua, cosa che aggrava la situazione di partenza.