[Giovedì 7 luglio torna ufficialmente in catalogo uno dei grandi testi di filosofia del conflitto (“scienza militare” sarebbe riduttivo) del XX secolo, Masse armate ed esercito regolare, scritto dal generale vietnamita e teorico marxista Vo Nguyen Giap.

Costui è l’uomo al quale, più di undici anni fa, intitolammo la nostra newsletter, che nel tempo si è evoluta fino a diventare il blog che state leggendo.

Giap è lo stratega della battaglia di Dien Bien Phu, che nel 1954 spazzò via dall’Indocina i colonialisti francesi. Abbiamo raccontato quell’evento nel nostro Asce di guerra (cap. 32) e ne abbiamo messo la notizia in bocca ai personaggi del Bar Aurora di 54 («Dien Bien Phu, ‘gnurènt! È dove i francesi hanno concentrato l’esercito. Stavolta li mandiamo a casa con la coda tra le gambe, ché il Generale Giap non è mica un baggiano, è uno che la sa fare la guerra, un eroe del popolo»).

Dopo la Francia arrivarono gli USA, con napalm e Agente Arancio. Giap si mise d’impegno a cacciare pure loro.

“Giap” è anche il nome di uno spazio occupato a Roma, nel quartiere San Lorenzo, più volte sgomberato.

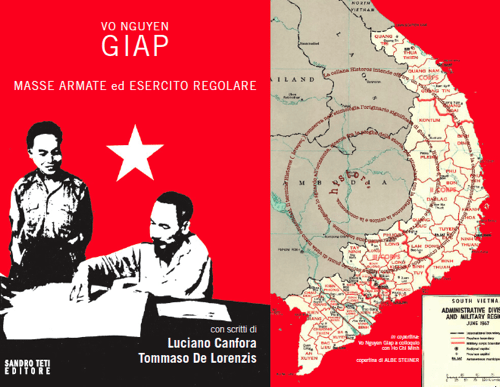

La copertina del libro mostra il generale in piedi accanto a Ho Chi Mihn, “Colui che rimane sveglio quando tutti dormono”, protagonista del prologo di Asce di guerra.

Segnalare su Giap il ritorno in libreria di Giap è per noi un atto doveroso, nonché la chiusura di un cerchio. Anche perché c’è lo zampino del nostro amico e da molti anni compagno di strada Tommaso De Lorenzis: a chiudere il volume è un suo intervento intitolato «Da qui a Saigon la strada è buona», che proponiamo integralmente qui sotto. La prefazione, invece, è di Luciano Canfora.

Fidatevi di noi, ordinate il libro (presso il vostro libraio di fiducia o in rete, per esempio qui). Per il pdf della copertina completa, cliccare qui.]

–

La chiamavano Béatrice e fu la prima a concedersi. Poi toccò a Gabrielle. Dominique era la più alta e si offrì poco dopo. Aveva fianchi generosi, lungo i quali il cielo sembrava vicino. Eliane divenne una controversia d’onore. Perso l’onore, Huguette fu una questione di vita o di morte. Isabelle si diede alla fine.

La chiamavano Béatrice e fu la prima a concedersi. Poi toccò a Gabrielle. Dominique era la più alta e si offrì poco dopo. Aveva fianchi generosi, lungo i quali il cielo sembrava vicino. Eliane divenne una controversia d’onore. Perso l’onore, Huguette fu una questione di vita o di morte. Isabelle si diede alla fine.

«Il n’y a pas d’amour heureux», aveva scritto Louis Aragon. «Il n’y a pas d’amour heureux» cantava Georges Brassens. Infatti… «Non esiste amore felice».

È probabile che Monsieur le Colonel Christian Marie Ferdinand de la Croix de Castries ignorasse il malinconico monito dei connazionali, allorché – nell’autunno del 1953 – battezzò con i nomi delle sue amanti le colline che sovrastavano la piana di Dien Bien Phu, lembo nordoccidentale del Vietnam, Indocina francese. Almeno così vuole la pruriginosa maldicenza. Del resto, i Signori d’oltralpe sono maestri in materia di seduzione. E poi – si sa – l’amore è come la guerra e à la guerre comme à la guerre.

Il 7 maggio 1954 le postazioni radio di Hanoi captarono una di quelle comunicazioni che segnano il corso della Storia. A trasmettere era proprio lui, il comandante in capo della piazzaforte di Dien Bien Phu, Christian de Castries in persona.

Pochi giorni prima era stato nominato generale sul campo. Anche Friedrich von Paulus era stato promosso feldmaresciallo del Reich dopo che la tenaglia sovietica si era chiusa sulla VI Armata nazista nel cimitero di Stalingrado.

Confuse dal crepitio delle scariche elettrostatiche, le parole valevano da epitaffio del dominio coloniale di Francia nel Sud-est asiatico: «Dopo venti ore di lotta senza respiro, compresi combattimenti corpo a corpo, il nemico si è infiltrato in tutto il centro. Manchiamo di munizioni. La nostra resistenza sta per essere sopraffatta. I vietminh sono soltanto a pochi metri dalla radiotrasmittente dalla quale sto parlando. Ho dato ordine di effettuare il massimo delle distruzioni. Non ci arrenderemo».

Dopo fu solo silenzio. I nomi muliebri non avevano portato fortuna e il Poeta aveva avuto ragione ancora una volta: «La sua vita somiglia a quei soldati senz’armi / Che sono stati abbigliati per un altro destino». Il sole si eclissava, incendiando la foresta. E mentre l’astro moriva, sorgeva la leggenda dell’uomo che aveva piegato il colosso europeo: il comandante in capo dell’esercito del Vietminh, lo stratega che aveva beffato gli ufficiali della Repubblica e annientato gli uomini della Legione straniera.

Nella primavera del 1954, sulle sponde del fiume Nam Yum, nella valle di Dien Bien Phu, nacque il mito del generale Giap.

Le sanguinose vicende che sconvolsero il Vietnam tra la seconda guerra mondiale e la metà degli anni Settanta, dall’inizio della resistenza anti-nipponica alla caduta di Saigon (30 aprile 1975), sono marchiate a fuoco nella memoria degli alti comandi d’Occidente. La capitolazione delle truppe giapponesi e la vampa insurrezionale dell’agosto 1945, la disfatta dell’esercito transalpino nella guerra d’Indocina e la débâcle americana nel conflitto con il Nord socialista dimostrarono al mondo la fragilità delle potenze coloniali. La sproporzione delle forze in campo e la straordinaria capacità di colmare la differenza di mezzi tecnici trasformarono il Vietnam nel simbolo della resistenza all’imperialismo. Nacque così l’epica di un popolo indomito, guidato da scaltri maestri della guerra.

La scienza militare vietnamita è indissolubilmente intrecciata alla «guerra di guerriglia», versione novecentesca del duello biblico che oppose Davide a Golia. La stessa filmografia statunitense, con il popolare filone dei Viet-movies, ha affibbiato al “Giallo” «accovacciato nella giungla», a “Charlie” come lo chiamano gli sciroccati marine di Apocalypse Now, i panni d’un nemico astuto e infido, ubiquo e invisibile, più simile a un partigiano senza volto che al disciplinato milite di un esercito regolare.

“Charlie” «s’imbucava nella terra troppo profondamente o si muoveva troppo in fretta», considera Benjamin Willard mentre risale il corso del fiume Nung alla ricerca del colonnello Kurtz. «In Vietnam non esiste la prima linea» chiosa il sergente Clell Hazard in Giardini di pietra. E perfino John Rambo finirà per applicare, nella cittadina di Hope, quella destrezza e quell’attitudine al mimetismo, che l’iconografia è solita conferire al combattente vietnamita. Il reduce incompreso “vincerà” nella patria ostile con le armi che resero insuperabile il nemico.

Eppure, il mito fondativo dell’imbattibilità viet, il vero inizio dell’epopea, l’accadimento che portò alla disfatta francese, e al riconoscimento della Repubblica democratica sotto la guida del Presidente Ho Chi Minh, fu una terrificante battaglia campale, durata sette settimane e culminata nella conquista delle linee francesi al termine di un durissimo assedio.

A Dien Bien Phu fu scavato un fitto groviglio di trincee e vennero concentrate decine di migliaia di uomini. Da ambo le parti si registrò un massiccio impiego dell’artiglieria. I francesi provarono a impiegare i cacciabombardieri. Il Vietminh rispose con un inatteso fuoco di contraerea. Per entrambi i contendenti si materializzò il famelico mostro della no man’s land: la terra di nessuno. E in alcuni momenti lo scontro divenne un combattimento all’arma bianca sotto il diluvio delle piogge monsoniche.

Il viatico di Giap per l’Olimpo dei guerrieri fu un confronto nel quale si contrapposero due eserciti regolari, due efficienti macchine belliche registrate nei minimi dettagli. L’intuizione del generale asiatico consistette nel ribaltamento dei rapporti di forza attraverso l’imposizione della superiorità numerica e la creazione della supremazia tattica. Giap vinse nei termini della più canonica delle guerre regolari e l’apice del conflitto coincise con il momento topico della “grande battaglia”.

Quanto di più lontano – almeno a prima vista – da forme, incanti e rappresentazioni della guerrilla, col suo variopinto bagaglio di imboscate, località inaccessibili, tecniche di logoramento, pratica del sabotaggio, azioni di disturbo e incursioni nelle retrovie nemiche.

Le testimonianze dal mattatoio sono chiarissime e non lasciano spazio a dubbi. «I guerriglieri vietnamiti del generale Giap […] seguono, nell’assedio delle posizioni francesi, la tattica classica di tipo ottocentesco: nel terreno molle, intriso dalla pioggia, scavano lunghe trincee, dalle quali si slanciano a piccoli gruppi contentandosi di avvicinarsi ai reticolati francesi anche di otto o dieci metri soltanto. Poi, sotto il fuoco della difesa, scavano una nuova trincea», racconta l’inviato della Associated Press John Roderick. La ricostruzione è confermata dal veterano comunista Bui Tin:

«La pala era diventata la nostra arma più importante. Tutti scavavano gallerie e trincee sotto il fuoco, a volte lavorando su un terreno duro e avanzando soltanto di cinque o sei metri al giorno. Ma, poco a poco, circondammo Dien Bien Phu con una rete di percorsi sotterranei lunga diverse centinaia di miglia ed eravamo ormai in grado di stringere il cappio attorno al collo dei francesi».

Non a caso Dien Bien Phu passerà alla storia come la “Verdun” d’Indocina.

Ciò nonostante, la madre di tutte le battaglie anti-imperialiste manca – ancora oggi – di una consacrazione narrativa. Non esiste un colossal che l’abbia consegnata in via definitiva al grande schermo. Lo stesso Pierre Schoendoerffer, sopravvissuto all’inferno, la imprimerà sulla celluloide di un lungometraggio che non si discosta troppo dagli intenti informativi del documentario. E al di là delle memorie “clandestine” firmate dagli scampati, rimane priva di un crisma letterario.

Niente a che vedere con la copiosa messe di riferimenti e trasfigurazioni che hanno perpetuato i fatti del Little Big Horn. Niente a che vedere con la Resistenza sovietica, rispetto alla quale prevale la formula del “nemico alle porte” e l’attenzione si concentra sulla linea del fronte, sulle sponde del Volga, trascurando le mille storie dei gruppi partigiani operanti alle spalle della Wehrmacht.

Sulla pianura di Dien Bien Phu la fiction latita e la grande narrazione balbetta. D’altronde, oltre l’orlo dei poggi e delle fangose trincee, c’è il rischio di vedere spuntare il volto severo, e poco seducente, di Erich Maria Remarque. Siamo distanti anni luce dal fascino esotico e dalla gloria sentimentale del Guerrigliero, in grado di accendere la fantasia dei narratori d’ogni tempo, rimandando alle remote favole e all’archetipo del folk hero.

In un saggio intitolato Il Vietnam e la dinamica della guerriglia, Eric Hobsbawm prova a cogliere analogie e differenze tra l’icona dell’antico ribelle e la figura dell’Irregolare moderno: «Fino alla fase ultima della guerriglia, quando i guerriglieri diventano un esercito, e possono veramente affrontare e sconfiggere gli avversari in campo aperto, come a Dien Bien Phu, non c’è niente nelle pagine puramente militari di Mao, di Vô Nguyen Giap, di Che Guevara o di altri manuali di guerriglia, di diverso da ciò che un guerrillero tradizionale o il capo di una banda armata considera semplicemente comune buon senso».

Al netto della controversa valutazione, è certo che dobbiamo lasciarci alle spalle le umbratili plaghe della Selva, rinunciare al manto dell’invisibilità e imboccare la via che conduce sulla piana. Lungo quel percorso l’unità partigiana diventa battaglione, la milizia si fa esercito, il bandito sociale indossa l’uniforme e le ballate dei cantastorie mutano nell’idioma della scienza militare…

Masse armate ed esercito regolare costituisce la preziosa summa della dottrina militare di Giap. L’opera ha il merito di sciogliere l’oscura equazione a incognite multiple che collega guerra di guerriglia e guerra regolare, armamento delle masse e costituzione dell’esercito permanente, tattica di logoramento e “grande battaglia”. Filtrata dalla trasposizione mitica, dalle figure della retorica e da un certo romanticismo, la «guerra di popolo» – ovvero la mobilitazione complessiva contro il nemico imperialista e di classe – recupera, in queste pagine, una plastica complessità.

La resistenza vietnamita si avvalse senza dubbio dell’ingegnoso campionario della guerriglia, che seppe perfezionare e portare a un alto grado di efficacia. Giap attinge in abbondanza a miti e parabole della tradizione orale ispirati alla millenaria lotta contro gli occupanti stranieri. Il famigerato impiego delle armi improprie, l’uso marziale di sbarre di ferro, tronchi di bambù, zappe, canne e randelli, esprime quella preliminare asimmetria degli antagonisti da cui origina l’epopea. Tuttavia, la condizione reale che permette di riequilibrare il divario di partenza è la capacità – propriamente politica – di generalizzare lo scontro. Ovvero, la disponibilità delle masse a combattere: sia hic et nunc sia molto a lungo. Sempre e comunque: un istante in più del nemico.

È in questo contesto che si formano e agiscono le milizie di guerriglia, embrioni dell’esercito rivoluzionario. Rispetto alla mistica del “bandito sociale”, il Guerrigliero non conta sul semplice appoggio o sull’istintiva simpatia della popolazione, bensì su una rete di realtà locali che partecipano attivamente alla resistenza: «Una mano all’aratro, l’altra al fucile»; «Ogni villaggio, ogni comune una fortezza; ogni strada un fronte»; «Trentuno milioni di nostri compatrioti, trentuno milioni di eroici combattenti».

Si tratta di un fattore discriminante che, peraltro, sembra palesare una dissonanza con impostazioni affini. Ad esempio con l’orientamento di ascendenza latino-americana che – secondo alcuni – trascura le specificità delle situazioni di lotta e il ruolo delle «forze politiche di massa», privilegiando la “volontà rivoluzionaria” e accentuando l’“autonomia” della guerrilla, concepita come innesco di un incendio che dovrebbe propagarsi anche davanti alla passività del popolo.

Per i vietnamiti, l’organizzazione delle formazioni partigiane, prima, e la fondazione dell’«esercito rosso», dopo, derivano da una precisa lettura di fase. Ciò che invece va stimolato, ogniqualvolta si dà agitazione rivoluzionaria, è l’articolazione capillare e diffusa dell’uso della forza.

All’inizio degli anni Trenta, nel prologo di ciò che diventerà guerra di guerriglia contro l’invasore giapponese e guerra di movimento contro l’oppressore francese, le indicazioni del Partito comunista sono chiare. Viene fissata la priorità dell’armamento di massa in vista della rivoluzione e vengono indicate precise soluzioni organizzative:

«Le brigate di autodifesa operaie e contadine differiscono dai distaccamenti di guerriglia, esse non costituiscono però neppure l’esercito rosso. Non si possono organizzare l’esercito rosso e i distaccamenti di guerriglia in qualsiasi momento, quando se ne ha voglia, mentre le brigate di autodifesa possono e devono essere organizzate senza indugio, quando vi è agitazione rivoluzionaria e quale che sia la sua forza».

La guerra di popolo funge – al tempo stesso – da costante e da variabile. È il presupposto e la forma fluida dello scontro: fattore tendenziale che muta per integrare pratiche differenti. Solo in questo quadro è possibile cogliere la natura transitoria e la geometria lineare della guerriglia che – in caso di successo parziale – deve evolvere verso la costituzione dell’esercito permanente, il conflitto in campo aperto e la vittoria ultima. Si potrebbe dire che tutto è nella guerra di popolo (come tutto è nella lotta di classe) e nulla fuori.

Ad ogni modo, la connessione tra masse armate, milizie di guerriglia e truppe regolari non si esaurisce nella diacronia. Giap parla di «intimo collegamento» tra guerriglia e guerra regolare. Menziona situazioni in cui l’armamento delle masse rivoluzionarie e l’edificazione dell’esercito popolare si sono dati contestualmente. Richiama l’accentuarsi delle azioni di logoramento in occasione delle battaglie di Hoa Binh e Dien Bien Phu. Ricorda come, durante i bombardamenti americani, il combattimento regolare e il conflitto asimmetrico si siano prodotti in simultanea. Anticipa l’ora del trionfo, chiarendo che neppure in regime di pace la coppia d’istanze sarà scindibile, perché proprio allora l’addestramento delle forze armate di massa e il potenziamento dell’esercito regolare dovranno intensificarsi nel segno della difesa nazionale e in vista di aggressioni future.

L’articolato meccanismo della guerra di popolo e la prospettiva strategica illustrati da Giap si radicano profondamente nel Novecento. La capacità di mobilitazione totale delle masse, l’enfasi posta sull’innovazione tecnologica degli armamenti, la necessità di centralizzare la decisione, sviluppare l’unificazione organizzativa e applicare una disciplina «severa, equa e liberamente accettata», alludono alla Trimurti della modernità composta da politica, guerra e produzione industriale. Al netto di suggestioni arcaiche e antiquati compiacimenti, l’Indocina che resiste è un pezzo di Occidente – possibile, alternativo, rivoluzionario – posto ai piedi dell’Asia. E non a caso l’educazione dei combattenti «deve divenire progressivamente una pratica corrente, uno stile di lavoro, una nuova abitudine, quella della classe operaia legata alla produzione moderna, non quella dei piccoli produttori legati a una produzione dispersa, artigianale, “libertaria”». A fronte di tale insistenza sui fondamenti della modernità (popolo in armi, direzione del partito, guerra rivoluzionaria, esercito regolare, conquista del potere, industria pesante), resta da capire per quali motivi le lotte indocinesi siano state recepite, consacrate e narrate nei termini prevalenti del conflitto irregolare. In altre parole: bisogna chiedersi perché l’epica vietnamita si sia formata attraverso un’“elisione libertaria” che ne ha rimosso aspetti determinanti.

Dove sono finite la battaglia di Dien Bien Phu, l’invasione della Cambogia e la presa di Saigon? Dove sono le manovre di ampio respiro che imprimono accelerazioni, scandiscono nuove temporalità, discriminano tra un “prima” e un “dopo”, liberano territori, conseguono risultati parziali e indicano la fine della marcia?

Di certo la guerriglia ha dalla sua il vantaggio di viaggiare leggera. Assai più leggera della guerra di popolo, di cui costituisce un elemento fondamentale ma non risolutivo, e della guerra regolare, di cui rappresenta l’indispensabile presupposto. Procede da una condizione antica e paradigmatica: quella disuguaglianza delle forze in campo che figura nelle narrazioni archetipiche di molte civiltà. Ha il vantaggio di essere sostenuta da piccoli drappelli. Da Nord a Sud, da Oriente a Occidente, viola le impalpabili frontiere dell’immaginario. Scuote la percezione collettiva perché si offre con generosità al gioco della metamorfosi. Rimbalza da un capo all’altro del continuum, oscillando dai poemi eroici alla simultaneità iper-tecnologica. Muovendo da località impervie (la foresta, le montagne, il deserto), si consacra come simbolo. In questo senso, la metropoli occidentale è stata paragonata a una «giungla» e – di conseguenza – è divenuta teatro di attività combattenti. Allo stesso modo, gli spazi della rete telematica vengono equiparati a territori selvaggi, difficili da governare, e per questo adatti al diffondersi d’una qualche “guerra per bande”.

Il guerrigliero è invisibile e anonimo. Incorporeità e assenza d’identità sono disposizioni facilmente riproducibili. In caso di esito positivo, la guerrilla diventa una pratica contagiosa e virale: si propaga – cioè – senza particolari sforzi e anche in mancanza di strutture rigide.

Ha una semantica multiforme che comprende truci significati e creativi doppi sensi. Può manifestarsi fuori tempo massimo, quando esibisce la maschera grottesca del Secolo XX durante la notte di Halloween del moderno. O può essere oltre il tempo, allorché si modula all’altezza del capitalismo cognitivo, della produzione post-fordista e dell’industria culturale.

Subisce slittamenti impropri e avventuristici. Oppure denota forme irriverenti e gioiose di agitazione. Ha fatto pendant con il sostantivo “partito” per comporre una delle più scellerate sigle del lottarmatismo italiano dei Seventies: quella dell’ala di “movimento”, anti-soggettivista e post-fabbrichista, dell’organizzazione chiamata Brigate rosse.

Si è legata alla parola «comunicazione» per indicare l’insieme di pratiche informali volte a spiazzare i codici dominanti. «Comunicazione-guerriglia» è la formula con cui viene designata una prassi molteplice, tipica di certi gruppi agit-prop, che comprende ingegnose “scorribande” e interventi di disturbo come la parodia, la falsificazione, il graffito, il détournement, la beffa mediatica, il rovesciamento dei contenuti imposti, l’alterazione ludica dei messaggi pubblicitari.

Nelle società in cui il potere tende a scomporsi e a rifrangersi, la guerriglia allude a un agire disseminato che ricalca in chiave conflittuale i dispositivi di controllo della controparte. Evitando lo scontro alla luce del sole, rimandando il rovesciamento dei rapporti di forza, eludendo il momento della grande battaglia, risponde a un innegabile principio economico. Sa ottimizzare i risultati e contenere le “perdite”.

Umberto Eco ne offrì una celeberrima declinazione allorché la definì «semiologica», sostenendo che – rispetto alla comunicazione di massa – la partita della libertà non si gioca dove un messaggio viene prodotto, bensì dove lo si riceve. È nel punto di arrivo che si può ribaltare il senso di un enunciato o liberare interpretazioni differenti:

«Se ho parlato di guerriglia è perché ci attende un destino paradossale e difficile […]: proprio mentre i sistemi di comunicazione prevedono una sola Fonte industrializzata e un solo messaggio che arriverà a una udienza dispersa in tutto il mondo, noi dovremo essere capaci di immaginare sistemi di comunicazione complementare che ci permettano di raggiungere ogni singolo gruppo umano, ogni singolo membro dell’udienza universale, per discutere il messaggio in arrivo alla luce dei codici d’arrivo, confrontandoli con quelli di partenza».

La profezia cancellava, nell’ambito dei media, l’allegoria potenziale della presa del Palazzo d’Inverno o della conquista della piazzaforte. Cominciava la fortuna della metafora-guerriglia.

Correva il 1967. Pochi mesi dopo, Giap avrebbe scatenato l’Offensiva del Têt, sferrando – di concerto con i guerriglieri Vietcong – un attacco, di straordinaria intensità e alto livello strategico, contro le posizioni americane e sudvietnamite. All’operazione parteciparono settantamila uomini, la metà dei quali fu impegnata nel quadrante di Saigon. L’obiettivo simbolico era l’occupazione dell’ambasciata americana. Più di cento centri urbani insorsero in simultanea con i movimenti dell’esercito del Nord. La guerra di popolo cambiava audacemente scenario. Da risaie, foreste e sperduti villaggi il conflitto irrompeva nel Sud urbanizzato. Si materializzava nelle strade di città ritenute inespugnabili. «LA GUERRA COLPISCE SAIGON», titolò – a caratteri cubitali – «The News».

E di colpo, la Fonte della comunicazione fu costretta a mutare messaggio. Le telecamere andarono fuori fuoco e le televisioni occidentali dovettero cambiare inquadratura.

Ironia della sorte, verrebbe da dire.

La guerra di guerriglia ha conosciuto una straordinaria diffusione. Una volta, correva veloce sulla lettera del suo significato, riassunta nel potente slogan «Dieci, cento, mille Vietnam», travisata dalla formula «Guerriglia Sì / Guerra No». Era il tempo della lotta dei popoli oppressi contro l’imperialismo, dell’esplosione del movement americano e delle barricate al Quartiere latino. La semplificazione fu una parte fondamentale del gioco, perché lo scontro tra eserciti regolari d’Occidente e formazioni combattenti “terzomondiste” colpiva l’immaginazione molto più degli incalzanti richiami alla disciplina di partito, alla conquista del potere e alla fondazione dell’esercito rosso. E meglio delle articolate operazioni di unità mobili, del coordinamento tra tattica di logoramento e scontro regolare, del legame che definisce l’ambito del “politico-militare”. La leggenda si consacrava monca, già depurata (o depauperata) dell’essenza novecentesca, ormai libera dalla trama di connessioni che l’aveva garantita, preservata – e resa vincente – nell’arco di tre decenni.

Più tardi, svincolata dal nesso di continua e reciproca implicazione che dovrebbe avvincerla al conflitto regolare, e in alcuni casi addirittura contrapposta alla guerra, ha supportato la ricerca di una compiuta via d’uscita dalla modernità. Così guerra e politica sono state dimenticate insieme. E insieme a loro sono venute meno la percezione del tempo e la capacità di conseguire obiettivi parziali in vista di fini ultimi, di intendere la progressività delle lotte e incidere sui rapporti di forza, di concepire la durata e imprimere repentini cambi di passo, di costruire momenti di rottura o eventi capaci di riferire l’oggi a les lendemains qui chantent. Avversata, confutata, odiata, la politica moderna è stata – nelle sue problematiche e controverse manifestazioni – una gigantesca “macchina del tempo” degli sfruttati, e dell’umanità intera, un enorme meccanismo in grado di raccordare passato, presente e futuro nel segno del possibile, e di misurare la lunghezza del percorso in vista del raggiungimento della meta.

Trentasei anni dopo la vittoria del popolo vietnamita, Masse armate ed esercito regolare torna nelle librerie. Può apparire un anacronismo. O la proposta d’un fossile consunto. Non è così.

Queste pagine offrono l’occasione di valutare consistenza e spessore dei nodi che il secolo più breve di tutti ha lasciato insoluti: il problema del potere, la dialettica mezzi-fini, il rapporto tattica-strategia, la capacità di “vedere” l’avvenire, la geometria variabile che collega forza e consenso, la necessità di dare tempo al tempo oltre il presente immoto. Del resto, la guerra non è la prosecuzione della politica con altri mezzi? E allora è possibile imboccare il “passaggio a sud-est” e percorrere la strada a ritroso. Battere le piste d’Indocina per riscoprire il cuore – rosso – della vecchia Europa: dalla guerre dans les rues della Comune di Parigi alla Russia dell’Ottobre.

Anche perché nessuna metafora, nessun simbolo, nessun mito possono pretendere di conservarsi immuni all’esercizio della verifica. E allora vale la pena ricordare come ogni conflitto irregolare perde – e si perde – se traduce il differimento in dimenticanza e l’elusione del confronto campale in rimozione. La metafora-guerriglia non deve mai diventare “invarianza critica”, logoramento permanente della controparte, moto obliquo e perpetuo, rovescio negativo di una temporalità identica a se stessa.

Passiamo dalla Selva, dunque: ricordando Dien Bien Phu. E senza smarrire la via per Saigon.

Nel 1965 Hobsbawm scriveva: «Accadrà raramente che le forze straniere abbiano subito una sconfitta decisiva, persino in casi come Dien Bien Phu. Gli americani sono ancora a Saigon, in apparenza a bersi pacificamente il loro bourbon, tranne forse per una bomba occasionale in qualche bar. Le loro colonne di soldati percorrono ancora la campagna a proprio piacimento, e le loro perdite non superano di molto il numero dei morti in incidenti stradali in patria. I loro aerei lasciano cadere bombe dove vogliono, e c’è ancora qualcuno che si può chiamare primo ministro del Vietnam “libero”, sebbene sia difficile prevedere da un giorno all’altro chi sia».

La notte del 29 aprile 1975, le avanguardie corazzate dell’esercito della Repubblica democratica entrarono nella periferia di Saigon. Poche ore più tardi, dal balcone di quello che era stato il palazzo presidenziale, sventolava la bandiera rossa e gialla del Vietcong.

È sempre una questione di tempo. È solo una questione di tempi.

Tommaso De Lorenzis, Roma, maggio 2011

LINK CORRELATI

WM4, «Sui fiumi di Babilonia. Appunti sulla teoria della guerriglia di T. E. Lawrence» (2004)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Dato che in calce al post c’è il link al mio testo del 2004 sulla concezione “lawrenciana” della guerriglia, riposto qui un mio intervento che verteva sugli “indignados”, fatto su un altro thread di qualche tempo fa:

[…] Scegliere un tempo proprio, un controtempo che diventa contrattempo del potere, non può significare eludere l’urgenza di una lotta che deve comunque concretizzare i propri obiettivi. E’ un equilibrio difficile da raggiungere, probabilmente: disertare il calendario vigente, non farselo imporre da altri, senza disertare la contingenza della lotta.

Vorrei provare a riprendere una metafora che ho usato alcuni anni fa, quando scrivevo i miei appunti sulla concezione anti-dialettica della guerriglia di T.E. Lawrence:

http://www.wumingfoundation.com/italiano/outtakes/fluminis.html

Ritengo ancora giusta la mia considerazione di allora: la scelta di non assediare Medina, in favore di una guerriglia rizomatica (Deleuze e Guattari citavano Lawrence in Millepiani) che modificava continuamente lo scacchiere bellico e sceglieva un proprio spazio-tempo invece di accettare quello dei Turchi (cioè del potere). Come forse avevano capito i due “stilisti” francesi :-), una rivoluzione anti-dialettica è construens a partire dalle modalità che sceglie: più che uno scoppio singolo è un divenire rivoluzione nelle stesse pratiche che sperimenta e nella mappa che va a ridisegnare.

Tuttavia quell’intuizione – la mia e quella di D&G – trascurava volutamente la seconda metà della narrazione lawrenciana. Vale a dire il fatto che Lawrence e gli arabi si diedero comunque un obiettivo proprio. Non Medina, come avrebbero voluto e si sarebbero aspettati i poteri costituiti, ma Damasco. Un obiettivo non vale l’altro, e tuttavia un punto sull’orizzonte degli eventi, anzi dell’Evento (per dirla con Badiou), non è del tutto prescindibile. Questo, tra l’altro, riavvicina almeno in parte i teorici della guerriglia che in quei vecchi appunti io mettevo in contraddizione: cioè il “nomade” Lawrence da un parte e i marxisti “dialettici” dall’altra.

[…] Avere uno spazio-tempo proprio non significa essere altrove, ignorare ciò che accade attorno alla piazza, e il fatto che le acampadas stiano ragionando sulle forme di evoluzione dell’esperienza praticata finora, cioè su come uscire dalla piazza per essere dovunque, dimostra l’emersione di questa consapevolezza.

Ottimo pezzo. De Lorenzis non mi delude mai. Tra l’altro, cita uno dei passaggi di *Apocalypse Now* che amo di più: “Charlie s’imbucava nella terra troppo profondamente o si muoveva troppo in fretta”, (considera Benjamin Willard mentre risale il corso del fiume Nung alla ricerca del colonnello Kurtz.)

Questa frase viene pronunciata durante la surreale esibizione delle conigliette di playboy; a mio avviso è un’epitome perfetta per spiegare, in due parole, la débacle americana in Vietnam. Charlie non conosce quel tipo di distrazione (femmine disponibili e sostanze psicotrope aerotrasportate in piena giungla), a Charlie è sufficiente un pugno di riso per imbucarsi nella terra profondamente e muoversi in fretta. Se ricordo bene (è passato un po’ di tempo dall’ultima volta in cui ho rivisto la pellicola) il succo del discorso era quello. Inefficace esercito iper-tecnologico vs ostinata motivazione vietnamita.

Coincidenza: in questi giorni, appoggiata sul mio comodino, c’è una copia di *Dispacci* di Michael Herr. Il prossimo saggio da affrontare credo sarà questo Giap ripubblicato.

P.S.

Ma il veterano comunista Bui Tin, aveva ascendenti ferraresi?