Un convoglio di esuli istriani dileggiato dai ferrovieri «rossi». Un episodio ambientato nel 1947, ma che non ha riscontro in nessuna fonte dell’epoca e ha preso la sua attuale forma soltanto nel XXI secolo.

di Nicoletta Bourbaki *

INDICE

1. Filmati falsi fatti con l’IA e vecchie fantasie di martirio

2. Giornali, questura, prefettura: negli archivi nessuna traccia

3. Pola 1947

4. 1957, «il PCI contro il treno degli esuli!!1!»

5. 1991, Magris traghetta la storia nel mainstream

6. 2004, arrivano i sassi e il latte versato

7. Sempre più dettagli, sempre più incongrui, persino Vivoda smentisce

8. Wikipedia: Different Trains

9. Discorsi istituzionali e para-istituzionali: Meloni, Cristicchi & Co.

10. Un articolo mai esistito e la reale posizione del PCI

Flash forward: 2 agosto 1991

1. Filmati falsi fatti con l’IA e vecchie fantasie di martirio

Da alcune settimane circola un video intitolato «Il treno della vergogna». Lo si può reperire facilmente su YouTube ma preferiamo descriverlo, riportando in corsivo il testo letto dalla voce narrante.

Il video si apre sulle note di una musica drammatica, sembra un quartetto d’archi. Scorrono uno dopo l’altro vari filmati “d’epoca”. Un treno a vapore arriva in una stazione. Una voce impostata, mesta ma decisa, comincia subito a raccontare:

18 febbraio 1947: un treno merci arriva a Bologna, sotto il gelo dell’inverno. Dentro, donne, bambini, anziani. Si vedono donne, bambini e anziani sulla paglia dentro un carro merci.

Sono italiani, in fuga dall’Istria, dalle foibe, dalla fame. Un filmato mostra una famiglia che abbandona a piedi una città in fiamme.

Hanno affrontato un viaggio disperato. Li aspettano pasti caldi preparati dalla Croce rossa. Stacco su una cucina da campo.

Ma ad accoglierli c’è l’odio. Nuovo stacco, carrellata su un picchetto operaio. Un cartello compare per un momento in primo piano. C’è scritto:

«TO NOO TCNCOCTNJ INC NNDWAI DOWINO FACCISTS! FAFIASTI INNIFACAS».

Dai microfoni voci sindacali minacciano lo sciopero. Li chiamano fascisti. Dai marciapiedi volano sassi, pomodori. Gente scende dal treno sotto una gragnuola di sassi.

Il latte per i bambini versato con disprezzo sulle rotaie. Un tizio versa del latte sui binari da una grande bigoncia di alluminio. Zoom sulla mezza figura di una madre dal volto disperato.

Il treno riparte, umiliato. Solo a Parma troveranno assistenza. Quel convoglio è passato alla storia come il treno della vergogna. Un treno parte dalla stazione. Sulla fiancata, a caratteri cubitali, c’è scritto: «VERGOGNA».

Perché l’Italia quel giorno voltò le spalle ai suoi figli.

Fine.

Il video utilizza immagini e filmati generati digitalmente in modo da sembrare “autentici”. In questo caso l’utilizzo dell’IA è dichiarato mediante una scritta, e il lavoro è grezzo, come dimostrano le scritte senza senso sui cartelli. Tuttavia, l’estrema facilità e rapidità con cui, grazie all’IA generativa, si possono confezionare falsi storici – non dichiarati e ben più convincenti di questo – pone enormi problemi alla storiografia di oggi e ancor più ne porrà a quella di domani.

Lo scrisse già Marc Bloch ormai più di ottant’anni fa: «tra tutti i veleni capaci di viziare una testimonianza, l’impostura è il più virulento». E quanto a carica virale, rispetto al 1940-43 l’impostura ha fatto passi da gigante.

È necessario attrezzarsi, senza lasciarsi travolgere, senza ansie. «Quando tutto accade veloce, impara a essere lento», diceva il personaggio di un romanzo. Sulle sfide che ha di fronte il metodo storiografico nell’epoca dell’IA stiamo riflettendo fittamente e coi nostri tempi ne scriveremo.

Ma andiamo ora al contenuto del video in questione, alla storia che la voce fuori campo ci narra.

2. Giornali, questura, prefettura: negli archivi nessuna traccia

L’episodio, prima di ridursi a un prompt da far processare a un software, era già diventato nel corso dei decenni uno degli eventi canonici della narrativa sull’esodo istriano.

In questa storia, tuttavia, l’unica cosa di cui è possibile trovare un riscontro documentato da fonti coeve è la sosta a Bologna, il 18 febbraio 1947, di un treno che trasportava diverse centinaia di profughi istriani in viaggio da Ancona a La Spezia.

Su L’Avvenire d’Italia, quotidiano cattolico stampato a Bologna – in seguito sarebbe diventato semplicemente l’Avvenire – il 20 febbraio compare un trafiletto che riporta la seguente notizia:

Transitati da Bologna altri 2200 profughi di Pola.

Affettuosa assistenza della P.C.A.

Ieri sono passati dalla nostra Stazione diretti in varie città circa 2200 profughi di Pola. Accolti sempre dalla Commissione Pontificia e ristorati con vivande calde hanno proseguito il loro viaggio. Tutti sono gratissimi della accoglienza che loro riserva il Posto di Ristoro della Pontificia Commissione Assistenza. È sempre pressante l’invito per aiuti al Posto di Ristoro della Commissione Pontificia per poter dare ai fratelli di passaggio una accoglienza degna del loro grande sacrificio.

In tutto il mese di febbraio nessun giornale locale riporta notizie di disordini alla stazione di Bologna. Non c’è niente su l’Avvenire d’Italia, né sul Progresso d’Italia e nemmeno sul Giornale dell’Emilia, nome provvisorio, adottato in attesa che si calmassero le acque, del Resto del Carlino, testata troppo associata al collaborazionismo filonazista.

L’Avvenire d’Italia del 7 febbraio riporta in prima pagina la notizia di uno sgarbo dei ferrovieri di Vercelli, che non hanno permesso l’apposizione di striscioni di benvenuto ai profughi presso il punto di ristoro allestito nella stazione dalla Pontificia commissione di assistenza.

È dunque molto probabile che, se a Bologna si fossero svolti episodi analoghi o addirittura più eclatanti, il giornale ne avrebbe parlato. A maggior ragione ne avrebbe parlato l’anticomunista Giornale dell’Emilia.

È poi addirittura certo che, se vi fossero state contestazioni violente – o anche pacifiche – nei confronti dei profughi, ve ne sarebbe traccia negli archivi della Questura e della Prefettura, dove invece non risulta nulla.

I giornali dell’epoca li abbiamo consultati direttamente, mentre per le ricerche d’archivio in Questura e Prefettura facciamo riferimento alla tesi di laurea magistrale di Alberto Rosada intitolata The reception of the Istrian-Dalmatian refugees between history and memory, compilata sotto la supervisione della professoressa Giulia Albanese, che ci ha fornito molte conferme e ulteriori spunti per l’indagine.

La storia del «Treno della vergogna», raccontata proprio come nel video descritto sopra, è ritenuta praticamente da tutti un fatto storico acclarato. Talmente acclarato che quasi nessuno ha ritenuto di dover cercare riscontri nelle fonti coeve.

Ovviamente il cantante Simone Cristicchi l’ha inserita nel suo show Magazzino 18, insieme ad altri eventi “canonici” in cui la fantasia ha abbondantemente sopperito alla mancanza di fonti storiche.

Eppure, di quella storia non esistono tracce anteriori al 1957. Nemmeno nella pubblicistica di nicchia dell’associazionismo esule. E nel mainstream nazionale compare per la prima volta soltanto nel 1991.

Per ricostruire la genesi di questo mito dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e spiegare per sommi capi cosa stesse accadendo a Pola nel 1947.

3. Pola 1947

Dopo la liberazione dal nazifascismo, avvenuta il 5 maggio 1945 ad opera dell’Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia, Pola fu amministrata fino al 12 giugno dai poteri popolari instaurati dal partito comunista jugoslavo.

In seguito agli accordi di Belgrado tra jugoslavi e angloamericani, la città passò sotto il GMA, Governo Militare Alleato, insieme a Gorizia e Trieste.

Dopo l’arrivo degli alleati, nel giugno del 1945, fu fondato il CLN, Comitato di Liberazione Nazionale di Pola, di cui facevano parte democristiani, socialisti, liberali e azionisti, in contrapposizione ai comunisti che partecipavano invece all’UAIS, Unione Antifascista Italo-Slava, di orientamento filo jugoslavo.

A un lettore italiano l’espressione CLN richiama alla mente la lotta al nazifascismo nel periodo tra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, ma quando ci si riferisce all’Istria la risonanza è fuorviante. Il CLN di Pola non nacque nella lotta contro il nazifascismo, ma solamente dopo la liberazione, in contrapposizione alla linea filojugoslava dei comunisti.

L’amministrazione angloamericana durò fino al 1947, quando fu firmato (10 febbraio) ed entrò in vigore (15 settembre) il trattato di Pace di Parigi, che assegnò Gorizia all’Italia e Pola alla Jugoslavia, e istituì il Territorio Libero di Trieste, sottoposto alla sovranità dell’ONU e diviso in due zone, una amministrata dagli angloamericani e una dagli jugoslavi.

Ricordiamo en passant che nei Balcani l’Italia aveva perso la guerra che essa stessa aveva cominciato insieme alla Germania nel 1941, invadendo la Grecia e la Jugoslavia. Aveva perso anche la guerra dichiarata a Francia e Regno Unito nel 1940, quella dichiarata all’Unione Sovietica nel 1941 e quella dichiarata agli USA sempre nel 1941. A Parigi dunque si presentò alle trattative da paese sconfitto, e in quanto tale subì perdite territoriali sia sul confine occidentale sia su quello orientale, e perse tutte le colonie.

A Pola il biennio 1945/47 fu un periodo torbido, ben descritto da Gaetano Dato nel suo libro Vergarolla 18 agosto 1946. Gli enigmi di una strage tra conflitto mondiale e guerra fredda, ed. LEG, 2014. In città si fronteggiavano a viso scoperto i militanti filoitaliani e quelli filojugoslavi, e a viso coperto i servizi segreti angloamericani, jugoslavi e italiani. Erano inoltre presenti sul territorio diversi gruppi armati: ex partigiani comunisti, antifascisti italiani antijugoslavi e/o anticomunisti, e fascisti irriducibili.

Il generale di brigata Robert de Winton, assassinato all’età di 38 anni dalla fascista Maria Pasquinelli.

Il giorno stesso della firma del trattato di pace il generale Robert de Winton, comandante delle forze britanniche a Pola, fu ucciso a colpi di pistola da Maria Pasquinelli, un’ex agente dell’intelligence della X MAS. Di lei e del suo ruolo nel raccogliere e diffondere leggende nere sulle foibe del 1943 abbiamo scritto a proposito del caso di Norma Cossetto.

Già nella tarda primavera del 1946 era ormai chiaro a tutti che la città sarebbe passata alla Jugoslavia, e il governo italiano, di concerto con il CLN di Pola e con la Pontificia Commissione di Assistenza, cominciò a organizzare l’evacuazione della componente italiana della città.

Non indagheremo qui le complesse dinamiche sociali, politiche, economiche e anche psicologiche che portarono alla partenza da Pola di quasi 30mila abitanti – quasi tutti italiani – sui circa 40mila totali. A chi fosse interessato ad approfondire l’argomento, consigliamo di cominciare dal volume Storia di un esodo. Istria 1945-1956, Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste 1980.

Riteniamo però importante sottolineare che non si trattò di una fuga rocambolesca di persone incalzate da un nemico in armi, come suggerisce il filmato fake che abbiamo descritto all’inizio di questo post. Si trattò invece di un’evacuazione ordinata, organizzata dal governo italiano – prima le masserizie e poi le persone –, con partenze regolari di grosse navi e liste di imbarco a cui i cittadini che volevano partire dovevano iscriversi.

Il grosso delle operazioni si svolse nei mesi di febbraio e marzo. I trasbordi di massa cominciarono già prima della firma del trattato di pace, e si conclusero con largo anticipo rispetto al passaggio di consegne tra angloamericani e jugoslavi, che avvenne solo in settembre.

Quasi metà dei profughi furono trasportati in Italia sul piroscafo Toscana, che compì in tutto dieci viaggi, sette da Pola a Venezia e tre da Pola ad Ancona. Altri profughi furono trasportati a Trieste sulle navi Pola e Grado, e altri ancora si mossero su navi più piccole o con mezzi propri.

Nel periodo che interessa a noi, quello tra il 15 e il 21 febbraio, il Toscana fece due viaggi: il 16 febbraio trasportò circa 2200 profughi ad Ancona, e il 21 febbraio trasportò circa 1000 profughi a Venezia.

L’episodio del passaggio del treno alla stazione di Bologna il 18 febbraio si riferirebbe ai profughi che partirono da Pola il 16 mattina e arrivarono ad Ancona la sera di quel giorno.

4. 1957, «Il PCI assaltò il treno degli esuli!!1!!»

Abbiamo appurato che sulla stampa locale bolognese di qualsiasi orientamento politico, in tutto il mese di febbraio (e marzo) non c’è il minimo riferimento a episodi di contestazione nei confronti degli esuli. Abbiamo dunque consultato l’Arena di Pola, giornale che all’epoca esprimeva le posizioni del CLN di Pola e successivamente divenne giornale di riferimento delle associazioni degli esuli.

Nell’edizione cartacea del giornale da febbraio a settembre 1947 non abbiamo trovato nessuna traccia dell’episodio in questione.

Lino Vivoda (1931 – 2022), per tutto il XX secolo sua l’unica testimonianza diretta riguardante il «treno della vergogna».

Le annate dal 1948 in avanti sono tutte digitalizzate e consultabili online. Utilizzando il motore di ricerca interno abbiamo trovato il riferimento più antico all’episodio della stazione di Bologna: si tratta di un articolo di Lino Vivoda apparso il 13 febbraio del 1957, nel decennale del trattato di pace.

Vivoda è stato per decenni uno dei principali animatori dell’associazionismo esule. L’articolo è notevole, perché l’autore esprime un sostanziale apprezzamento per il gesto di Maria Pasquinelli – l’assassinio del generale de Winton – rammaricandosi solo del fatto che si fosse trattato di un disperato gesto individuale a cui non seguì la necessaria ribellione generalizzata. Scrive Vivoda:

«Fu così che la mattina del 10 febbraio 1947 Maria Pasquinelli, mentre a Parigi si preparava la cerimonia della firma del trattato di pace con la Italia, sparava contro il Brigadier Gen. De Winton comandante la 13.a Brigata inglese di fanteria uccidendolo davanti alla truppa schierata per l’ispezione. Parecchi erano disposti prontamente a rispondere a quel rabbioso gesto tendente ad attirare l’attenzione mondiale sull’infame baratto che si stava perpetrando; altri giurarono di far sì che al momento della consegna agli slavi della città non rimanesse che un cumulo di macerie. Ma la polizia anglo-americana vigilava e prima col coprifuoco immediatamente imposto, poi con minacce, ricatti, allontanamenti a viva forza dei sospetti la resistenza che s’andava organizzando fu stroncata nè alcun successo potevano avere atti singoli che l’organizzazione di una qualche resistenza se non coordinata da un’unico comando non poteva avere alcun successo come era stato ampiamente dimostrato dalla guerra appena conclusasi.»

Più avanti Vivoda prosegue:

«Intanto in Italia ci attendeva l’ostilità delle orde social-comuniste aizzate dai capicellula secondo le direttive del partito e fuorviate nei nostri confronti da quella che era la realtà delle velenose corrispondenze dello inviato dell’Unità milanese Tommaso Giglio.»

Poi si lancia in una concione con toni dichiaratamente da guerra santa:

«Ognuno di noi, come un novello crociato con la sua sola presenza contribuiva alla missione di disintossicare l’Italia dal veleno comunista. E fummo ancora noi che per primi rialzammo il tricolore, noi che portandolo stretto al collo quando ancora il rosso predominava nelle contrade di Italia dove ci disperdemmo, e fu un bene nella sventura perchè così tutti poterono constatare che l’esodo non era propaganda ma dolorosa realtà, gridammo in faccia a tutti che alla Patria non si rinuncia.»

Infine, ecco il riferimento cercato:

«Allora, quando le masse rosse di Ancona accorrevano al molo dove attraccava il Toscana per fischiarci e le truppe erano schierate non per renderci un qualche saluto ma per proteggerci; allora, quando il treno merci sul quale viaggiavamo veniva smistato sui sperduti binari delle grandi stazioni affinché nessuno si accorgesse di noi ed a Bologna dove la P.C.A. aveva preparato qualche bevanda calda per ristorarci, di fronte alla minaccia di uno sciopero per causa nostra, fummo fatti proseguire in fretta e furia senza alcuna sosta, e si viaggiava già da una ventina di ore sulla paglia, noi, travagliati dalle nostre peripezie ed angosciati dal ricordo dei focolari abbandonati, di fronte allo spettacolo che ci si presentava, ed allo stato in cui era ridotta l’Italia disperavamo dell’avvenire. Né si pensava che un giorno avremmo potuto dire con fierezza: il nostro sacrificio non fu vano, perdemmo la nostra amata città, ma contribuimmo a salvare l’Italia!»

Osserviamo subito che non si parla di pietre e uova lanciate contro il treno, né di latte versato sui binari. Si parla solo della minaccia di uno sciopero e di una sosta mancata.

Come si nota, l’Avvenire d’Italia smentisce indirettamente anche quest’ultima circostanza, riferendo invece di una regolare sosta del treno a Bologna e di una calorosa accoglienza dei profughi con bevande calde da parte della Pontificia commissione.

Quanto alle truppe schierate sul molo di Ancona per proteggere i profughi dalle «masse rosse», la circostanza non trova nessun riscontro né sulla Voce Adriatica (giornale di Ancona), né sul Giornale dell’Emilia, né sulla stessa Arena di Pola, che riferiscono invece di un’accoglienza quasi trionfale per i profughi al momento dello sbarco, con le autorità ad attenderli in prima fila.

La Voce Adriatica, quotidiano di Ancona, 22 febbraio 1947. Sull’Arena di Pola di quattro giorni prima il titolo era: «Ancona marinara abbraccia con fervore / i fratelli di Pola italianissima». Non il minimo riferimento a «masse rosse» accorse al molo per «fischiare» gli esuli e tenute a bada dalla «truppa», Vivoda introdurrà questi elementi nella narrazione solamente dieci anni dopo.

Fino alla fine del ventesimo secolo Vivoda risulta essere l’unico testimone diretto dell’episodio di Bologna.

Dopo l’articolo del 1957 torna a scriverne altre due volte sull’Arena, il 25 settembre 1982 e il 7 febbraio 1987, senza aggiungere dettagli significativi.

5. 1991, Magris traghetta la storia nel mainstream

La storia del «treno della vergogna» arriva nel mainstream solamente negli anni Novanta.

A fare da traghettatore, nell’estate del 1991, è lo scrittore triestino Claudio Magris, nella veste di corsivista del Corriere della Sera.

Il momento è particolare: si è da poco conclusa la prima guerra del golfo, l’Unione Sovietica è appena stata sciolta da Boris Eltsin e la Jugoslavia sta precipitando rapidamente verso la guerra civile, mentre tutti i paesi europei, Italia compresa, si preparano ad affondare voluttuosamente le mani nelle sue frattaglie.

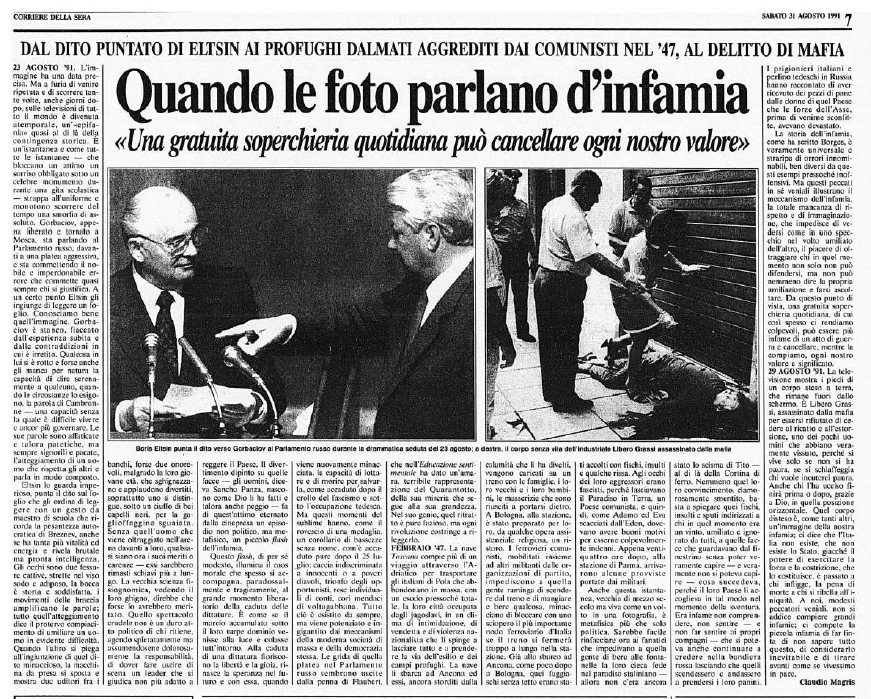

31 agosto 1991, l’articolo con cui Claudio Magris traghettò la storia del «treno della vergogna» nel mainstream giornalistico italiano.

Il 31 agosto Magris scrive sul Corriere della Sera uno strano articolo intitolato «Quando le foto parlano d’infamia». L’articolo analizza tre episodi, ma è corredato da due foto soltanto. Il primo episodio è appena avvenuto: si tratta dell’umiliazione inflitta da Eltsin a Gorbaciov dopo il fallito golpe ordito dalla vecchia guardia del PCUS contro il padre della Perestrojka. Una delle due foto si riferisce proprio a questo episodio.

Il terzo episodio analizzato da Magris è la morte di Libero Grassi, ucciso dalla mafia nell’estate del ‘91 perché si era rifiutato di pagare il pizzo. L’altra foto che accompagna l’articolo mostra il corpo dell’imprenditore riverso a terra.

Il secondo episodio, incastrato a forza tra gli altri due e, a dispetto del titolo, privo di foto che lo illustrino, risale invece al 1947: è l’episodio del «treno della vergogna». Scrive Magris:

«FEBBRAIO ’47. La nave Toscana compie più di un viaggio attraverso l’Adriatico per trasportare gli italiani di Pola che abbandonano in massa, con un esodo pressoché totale, la loro città occupata dagli jugoslavi, in un clima di intimidazione, di vendetta e di violenza nazionalista che li spinge a lasciare tutto e a prendere la via dell’esilio e dei campi profughi.»

Facciamo notare che nel febbraio del 1947, e fino al settembre dello stesso anno, Pola non è occupata dagli jugoslavi, ma dagli angloamericani. Magris prosegue:

«La nave li sbarca ad Ancona ed essi, ancora storditi dalla calamità che li ha divelti, vengono caricati su un treno con le famiglie, i loro vecchi e i loro bambini, le masserizie che sono riusciti a portarsi dietro. A Bologna, alla stazione, è stato preparato per loro, da qualche opera assistenziale religiosa, un ristoro. I ferrovieri comunisti, mobilitati insieme ad altri militanti dalle organizzazioni di partito, impediscono a quella gente raminga di scendere dal treno e di mangiare qualcosa, minacciando di bloccare con uno sciopero il più importante nodo ferroviario d’Italia se il treno si fermerà troppo a lungo nella stazione.»

Infine Magris conclude parlando di fischi ad Ancona:

«Già allo sbarco ad Ancona, come poco dopo a Bologna, quei fuggiaschi senza tetto erano stati accolti con fischi, insulti e qualche rissa. Agli occhi dei loro aggressori erano fascisti, perché lasciavano il Paradiso in Terra, un paese comunista, e quindi, come Adamo ed Eva scacciati dall’Eden, dovevano avere buoni motivi per esserne colpevolmente indenni. Appena ventiquattro ore dopo, alla stazione di Parma, arrivarono alcune provviste portate dai militari.»

Si tratta sostanzialmente del racconto di Vivoda, scritto un po’ meglio. Non si parla ancora di sassate, né di latte versato sui binari. Per quello bisognerà attendere il nuovo secolo.

6. 2004, arrivano i sassi e il latte versato

Nel settembre del 2004 Gian Aldo Traversi pubblica un articolo intitolato «Il treno della vergogna» nel dossier Il tricolore a Trieste, supplemento del Quotidiano Nazionale, uscito in occasione del cinquantesimo anniversario del «ritorno di Trieste all’Italia».

Scrive Traversi:

«[…] A ricordarlo è uno di quei profughi, Lino Vivoda, allora quindicenne, che s’era imbarcato con i genitori sul piroscafo “Toscana”. Una delle tante storie di addio a una terra amata e cancellata per sempre vissuta da chi, a guerra finita, scelse l’esilio per continuare a sentirsi italiano. “Ad Ancona l’impatto fu tremendo. C’era un cordone dell’esercito a proteggerci e tanta gente che scendeva dalla parte alta della città. Noi, dal ponte della nave, agitavamo le mani in segno di saluto, con le bandiere al collo, anche perché faceva freddo, nevicava. E loro rispondevano col pugno chiuso”.»

Par di capire che Traversi stia riportando parole pronunciate da Vivoda. Il racconto prosegue così:

«Da lì partimmo con un lungo treno di vagoni merci la sera di lunedì 17 febbraio, sdraiati sulla paglia, attraverso l’Italia semisepolta dalla neve. Dopo innumerevoli soste in stazioncine secondarie arrivammo a Bologna. Era martedì, poco dopo mezzogiorno. La Pontificia Opera di Assistenza e la Croce Rossa Italiana avevano preparato un pasto caldo, atteso soprattutto dai bambini e dai più anziani”. Ma dai microfoni “rossi” una voce gridò: “Se i profughi si fermano, lo sciopero bloccherà la stazione”. Poco prima il convoglio, che i ferrovieri chiamavano il “treno dei fascisti”, era stato preso a sassate da un gruppo di giovanissimi che sventolavano le bandiere con la falce e il martello. Ci fu perfino chi, per eccesso di zelo, versò sui binari il latte destinato ai bambini già in grave stato di disidratazione. Il treno scomparve nella nebbia con il suo carico di delusione e di fame: la meta finale sarebbe stata una caserma di La Spezia. I pasti della PCA nel frattempo vennero trasportati a Parma con automezzi dell’esercito e distribuiti dalle crocerossine.»

Non è chiaro se sia sempre Vivoda a parlare, ma notiamo che compaiono qui per la prima volta – a quasi cinquant’anni di distanza dai presunti fatti – le sassate contro il treno e il latte versato sui binari.

Questa non è l’unica novità introdotta da Traversi nella narrazione. Più avanti, infatti, sembra fornire dettagli precisi su quelle che Vivoda nel 1957 aveva chiamato «velenose corrispondenze dello inviato dell’Unità milanese Tommaso Giglio»:

«C’era chi istigava all’odio anche dalle colonne dei giornali. Tommaso Giglio che allora scriveva per l’edizione milanese dell’Unità e che poi diresse l’Espresso, in quei giorni firmò tre articoli. In uno titolò “Chissà dove finirà il treno dei fascisti?”»

Dall’articolo par di capire che questo dettaglio sia stato riferito a Traversi da Guido Rumici. Tra le altre cose consulente storico del film Red Land, di lui abbiamo scritto qui.

7. Sempre più dettagli, sempre più incongrui, persino Vivoda smentisce

Nel ventunesimo secolo si moltiplicano le testimonianze e le contraddizioni.

C’è chi colloca l’episodio nel 1949, chi addirittura nel 1956. Qualcuno lo colloca a Verona, e qualcuno lo colloca a Bologna, ma durante un viaggio da Udine ad Altamura. Qualcuno si spinge a dire che tutti i treni di profughi transitati per Bologna furono presi a sassate. Sul sito dell’Istituto Storico della Resistenza di Torino si può consultare una raccolta di testimonianze orali, tutte rilasciate dopo il duemila.

Di fronte a questo proliferare di apocrifi, nel 2009 Vivoda si sente in dovere di ribadire la sua versione. Lo fa in un volumetto dal titolo Quel lungo viaggio verso l’esilio. Pola-Ancona-Bologna-La Spezia. Nell’introduzione scrive:

«Purtroppo nel citare l’episodio molti lo arricchiscono di particolari non corrispondenti alla realtà, come ad esempio il lancio dei sassi contro i finestrini del treno, cosa impossibile dato che si viaggiava su vagoni bestiame privi di finestre. Inoltre che a Bologna furono versati i bidoni del latte. Altra inesattezza: non si fecero vedere ferrovieri o civili comunisti intorno al treno fermo. La carognata la commisero i capi comunisti che ordinarono l’annuncio con l’altoparlante, atto squalificante che dimostra di che consistenza intellettiva, accecati dalla faziosità politica, fossero forniti.»

Roberto Spazzali. In un suo libro, senza produrre alcuna fonte, aggiunge una sottotrama monfalconese alla storia del «Treno della vergogna».

Lo storico triestino Roberto Spazzali evidentemente non aveva letto le precisazioni di Vivoda quando ha scritto il libro Pola. Città perduta: L’agonia, l’esodo (1945-47), uscito nel 2022. Nel libro riporta l’episodio di Bologna raccontando ancora di bidoni del latte versati sui binari.

Spazzali aggiunge anche un nuovo dettaglio: nel suo racconto l’azione contro il treno dei profughi avviene su istigazione dei comunisti di Monfalcone, che sarebbero andati appositamente a Bologna prima dell’arrivo del treno per distribuire volantini in cui i profughi erano etichettati come fascisti.

Spazzali non cita nemmeno una fonte a sostegno di questa sottotrama.

Tale pressapochismo “orientato” non ci stupisce: di Spazzali avevamo già scritto nel 2016 e consigliamo di rileggere quel post, perché affronta molte questioni strettamente collegate alla vicenda che stiamo trattando.

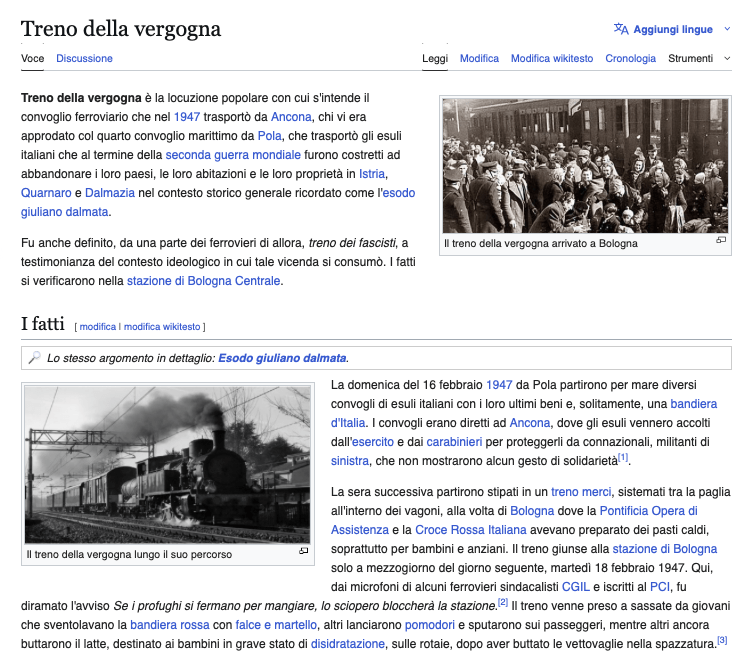

8. Wikipedia: Different Trains

Nella nostra disamina non possiamo tralasciare la pagina dedicata al «treno della vergogna» su Wikipedia.

Si tratta di una pagina parecchio dozzinale, corredata da foto casuali di treni e di binari pieni di persone – in un caso incongruamente sorridenti – e didascalie che dicono platealmente il falso. In una delle foto si intravvede dietro il treno il cofano di una moderna monovolume.

Per quanto riguarda il testo, la pagina è costruita mettendo insieme tutti i clichés che abbiamo descritto finora. Inoltre stabilisce un nesso tra l’episodio del treno e un altro classico delle echo chambers dell’associazionismo esule, l’articolo di Piero Montagnani pubblicato sull’Unità di Milano il 30 novembre 1946.

Ne avevamo parlato nel 2019. Si tratta di un falso, prodotto cucendo insieme pezzi di frasi estrapolate dall’articolo, in modo da ottenere un’invettiva contro gli esuli che «sono fascisti e non meritano la nostra solidarietà».

Come abbiamo dimostrato per tabulas, Montagnani non diceva affatto che gli esuli fossero dei «fascisti che non meritano la nostra solidarietà». Diceva invece che a differenza dei fascisti e dei criminali di guerra in fuga, che «non meritano la nostra solidarietà», i profughi provenienti dall’Istria «sono dei veri fratelli nostri» e che «la loro tragedia ci commuove e ci fa riflettere».

Montagnani sosteneva inoltre che l’esodo si sarebbe potuto evitare se il governo italiano invece di assecondare le fantasie revansciste del CLN di Pola avesse intavolato trattative col governo jugoslavo, allo scopo di ottenere garanzie e tutele per le comunità italiane dell’Istria.

9. Discorsi istituzionali e para-istituzionali: Meloni, Cristicchi & Co.

Rileviamo infine che negli ultimi anni la storia del «treno della vergogna», nella sua versione più hardcore, ha trovato ampio spazio in diversi discorsi istituzionali. La ministra Calderone ad esempio ha sostanzialmente accusato il PCI e la CGIL di aver organizzato un pogrom contro il treno degli esuli.

L’intervento della presidente del consiglio Meloni in occasione del giorno del ricordo del 2024 è stato solo un pochino più paludato:

«Quando quel treno si fermò nella stazione di Bologna, venne preso a sassate. Il latte che era destinato ai bambini, che erano già in stato di disidratazione, venne buttato sulle rotaie. Gli esuli vennero insultati, fu impedito loro di scendere da chi aveva come patria un’ideologia e considerava un tradimento preferire la propria appartenenza nazionale a quella ideologia.»

Partita nel 1957 da una sgangherata filippica di Lino Vivoda, sdoganata nel 1991 da un articolo di Magris, questa storia fumosa e priva di riscontri è oggi parte integrante della liturgia civile repubblicana del XXI secolo.

Come abbiamo detto altre volte in casi simili – valga per tutti il nostro libro sul caso Giuseppina Ghersi – si spacciano per resoconti storici racconti e dicerie, che passando di bocca in bocca si arricchiscono di particolari a seconda delle epoche, delle circostanze, del contesto sociale e politico. Un fenomeno reso possibile anche dalla pigrizia e dal conformismo della classe intellettuale di questo paese.

Una storia come questa è molto comoda nel nostro cupo presente. Permette ad esempio al già citato Cristicchi, cantore dei peggiori stereotipi sull’esodo istriano-dalmata, di darsi un tono impegnato dicendo cose come:

«In fondo fra quanti rovesciarono a Bologna il latte destinato ai bambini del “treno della vergogna”, quello che trasportava i profughi istriani in fuga, e quanti avrebbero sparato sui barconi in arrivo a Lampedusa non c’è differenza».

Questa dichiarazione risale all’ottobre del 2013, ai giorni del naufragio di Lampedusa, in cui morirono 368 profughi in fuga dall’Eritrea, vittime della politica di difesa della fortezza Europa dalla presunta «invasione dei migranti».

Invasione, peraltro, ossessivamente denunciata dalla stessa parte politica che applaude e osanna Cristicchi e diffonde a tutto spiano narrazioni tossiche. Come, ad esempio, quella del «treno della vergogna».

Simone Cristicchi, fra i principali propagatori della storia del «treno della vergogna».

10. Un articolo mai esistito e la reale posizione del PCI

Una volta appurata l’inconsistenza di questa storia è doveroso verificare quanto di vero ci sia nelle ripetute accuse rivolte al PCI di aver aizzato le folle contro gli esuli dalle colonne dell’Unità, in particolare ad opera di Tommaso Giglio.

Abbiamo consultato l’Unità, sia l’edizione nazionale che quella dell’Italia settentrionale, stampata a Milano, e abbiamo verificato che anche tali accuse sono del tutto prive di riscontro.

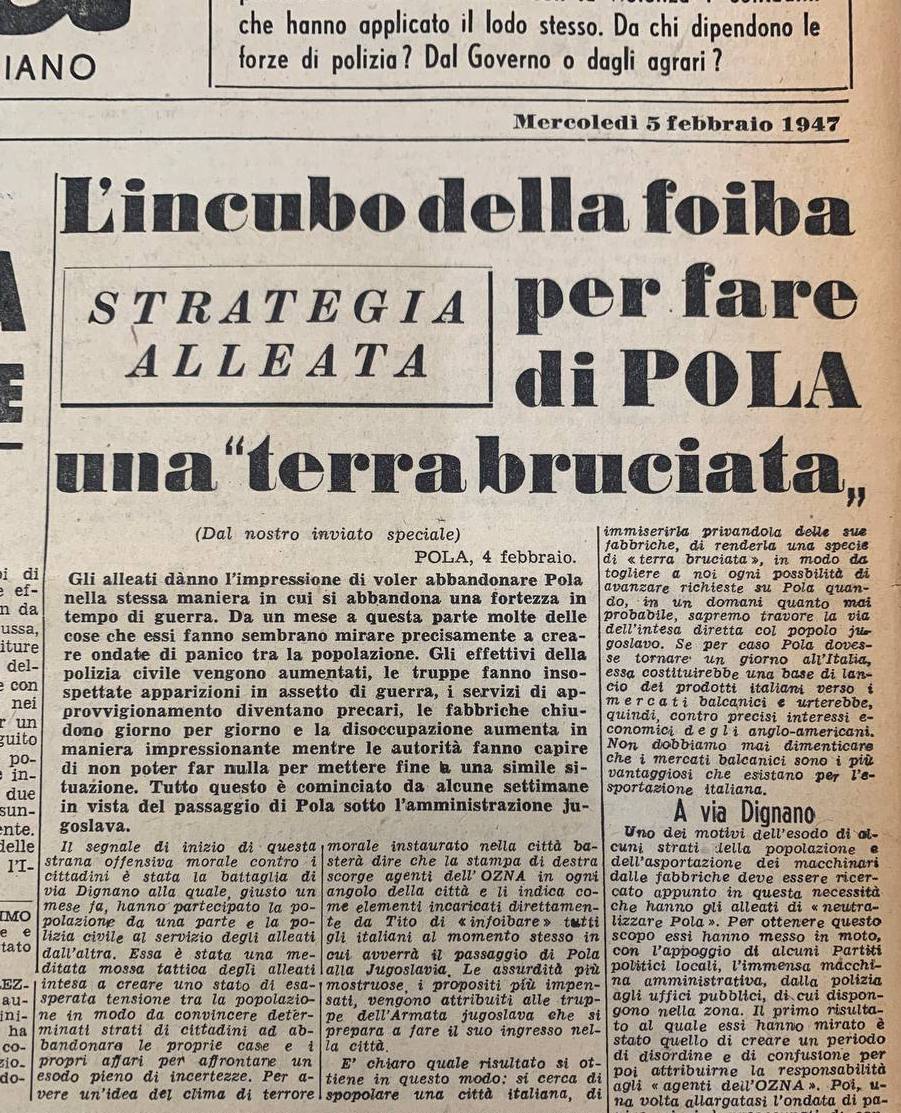

Nel febbraio del 1947 Tommaso Giglio scrive tre articoli sull’esodo da Pola, e nessuno di questi è intitolato «Chissà dove finirà il treno dei fascisti?».

Il primo articolo esce il 5 febbraio nell’edizione di Milano col titolo «L’incubo della foiba per fare di Pola una terra bruciata» e nell’edizione nazionale col titolo «Terra bruciata a Pola per volontà degli alleati». Nell’edizione nazionale c’è un occhiello che si chiede: «Perché c’è l’esodo», e un sommario che spiega: «Asportazione di macchinari per seminare il panico – Una battaglia e un funerale a via Dignano – Lavoratori sotto processo». Il riferimento alle foibe nel titolo dell’edizione nord è fuorviante. L’articolo accenna di sfuggita alle foibe solo in un brevissimo passaggio:

«[…] la stampa di destra scorge agenti dell’OZNA in ogni angolo della città e li indica come elementi incaricati direttamente da Tito di “infoibare” tutti gli italiani nel momento stesso in cui avverrà il passaggio di Pola alla Jugoslavia.»

Il contenuto dell’articolo è lo stesso in entrambe le edizioni. La tesi sostenuta da Giglio è che gli alleati, che amministrano la città, stiano smantellando il sistema produttivo di Pola per spingere i cittadini a partire verso l’Italia e per creare tensione tra italiani e jugoslavi, secondo la tipica logica coloniale del divide et impera.

Giglio riferisce di uno sciopero contro lo smantellamento di un mulino industriale, e degli spari della polizia alleata contro la folla, che lasciano a terra due morti e numerosi feriti. Giglio ritiene che i partiti politici riuniti nel CLN di Pola stiano assecondando la politica degli angloamericani

«perché sperano di poter speculare sulla miseria e sulle sventure di coloro che essi stessi costringono ad abbandonare la propria città.»

Il secondo articolo esce il 7 febbraio sia nell’edizione nazionale, col titolo «La fabbrica dell’esodo», sia in quella milanese, col titolo «Quanti saranno i profughi da Pola?». Giglio vi sostiene che, nonostante le pressioni esercitate dal CLN, i cittadini di Pola non stanno (ancora) abbandonando in massa la città. Per la precisione, Giglio si riferisce al fatto che nel primo viaggio del Toscana si sarebbero effettivamente imbarcati solo 750 polesani dei 3000 che si erano prenotati. Il tono dell’articolo è vagamente sarcastico, ma il sarcasmo è ancora una volta rivolto ai politici del CLN di Pola, definiti «improvvisati ragionieri delle disgrazie altrui».

Giglio riprende poi la tesi del suo articolo precedente: lo smantellamento del sistema industriale della città è perseguito in modo sistematico dagli alleati, allo scopo di lasciare agli jugoslavi una città ridotta a guscio vuoto.

Ovviamente Giglio aveva preso una cantonata riguardo alla consistenza dell’esodo, visto che di lì a poco la città sarebbe stata abbandonata dalla quasi totalità dei suoi abitanti italiani. L’Arena di Pola non aveva perso l’occasione per rinfacciarglielo in un corsivo uscito il 18 febbraio, che si concludeva così: «Al compagno Giglio due sole parole schiette all’istriana vogliamo dire: fai schifo!»

Questi erano i toni della quotidiana polemica che si svolgeva a Pola sulle pagine dei giornali di opposto orientamento, cioè tra quelli vicini al CLN e quelli vicini all’UAIS. Nelle strade le cose non andavano meglio, tra risse, spari e attentati. Il giorno dell’omicidio del generale de Winton, ad esempio, due bombe colpirono la sede dell’UAIS e quella del suo quotidiano di riferimento, Il nostro giornale.

Il terzo articolo di Giglio esce il 12 febbraio solo nell’edizione milanese dell’Unità, ed è intitolato «Bruceremo Pola». Si tratta di un attacco frontale alla retorica del CLN, che in quei giorni proclama iperbolicamente che Pola una volta abbandonata dovrà bruciare, affinché agli jugoslavi non resti in mano niente. L’articolo si conclude così:

«Messi di fronte a una simile tragedia i polesi pensano con angoscia che coloro i quali hanno saputo arrivare fino a questo punto potrebbero non fermarsi più e allora il grido di “bruceremo Pola” arriva fino al loro sangue e li sconvolge. Che cosa è vero, che cosa è falso, di tutto quello che dicono? È possibile, in un simile clima di panico, distinguere tra la certezza e l’incertezza? È difficile, molto difficile. E allora uno, a un certo momento, pensa che è meglio levarsi di mezzo, è meglio sfuggire in qualsiasi modo questo disastro, e sale sulla nave mentre ancora si sente promettere che costruiranno una città tutta per lui e lo alloggeranno negli alberghi di lusso.»

Attribuire l’esodo da Pola esclusivamente alla pressione psicologica esercitata dal CLN è riduttivo. Si tratta di una forzatura dettata dalla difficile posizione del PCI, intrappolato tra la lealtà dovuta ai compagni jugoslavi e l’esigenza di accreditarsi in Italia come forza politica nazionale.

È una contraddizione che ha accompagnato il PCI fin dai tempi della lotta al nazifascismo nelle borderlands della marca giuliana. E però ancora una volta la polemica di Giglio è rivolta al CLN, cioè a un preciso soggetto politico che persegue una precisa agenda revanscista, non ai profughi che lasciano la città.

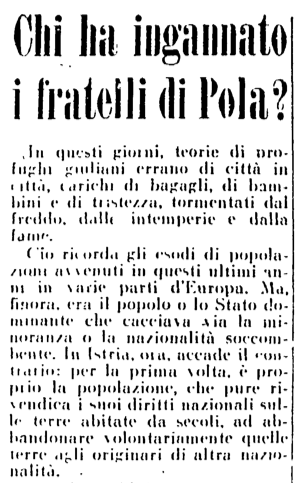

La leggenda del PCI che aizza le masse contro i profughi è appunto una leggenda. La cosa risulta ancora più chiara dall’articolo di Luigi Longo che compare il 14 febbraio sia sull’Unità nazionale che su quella milanese.

Longo è il vicesegretario del partito e gode di una popolarità e di una credibilità immense presso la base comunista, conquistate sul campo durante la guerra in Spagna e la lotta di liberazione in Italia. L’articolo si intitola «Chi ha ingannato i nostri fratelli di Pola?» e comincia con un attacco al CLN di Pola, al governo italiano, al Vaticano e agli alleati.

Secondo Longo questi soggetti hanno spinto i polesani ad abbandonare la città in massa, da un lato paventando un futuro nero per chi fosse rimasto, dall’altro promettendo casa e lavoro a chi fosse partito. Dopo questa premessa, Longo precisa che non ha senso recriminare, e che ora bisogna pensare ad aiutare i profughi, a trovar loro una sistemazione.

«Essi sono fratelli nostri doppiamente sventurati perché hanno abbandonato tutto quanto avevano di più caro e perché ora abbisognano di tutto. Essi devono incontrare la nostra affettuosa e fraterna solidarietà.»

La proposta di Longo per dare concretezza alla solidarietà è quella di destinare ai profughi di Pola gli alloggi precedentemente concessi ad altri “profughi”, quelli sì indesiderabili: i criminali di guerra fascisti, cetnici e ustascia fuggiti dalla Jugoslavia nel 1945.

Si tratta di 40mila individui, e a ricordarcelo è curiosamente proprio l’Arena di Pola il 3 aprile del 1947, in un trafiletto in prima pagina intitolato «A 40 mila ammontano i rifugiati jugoslavi in Italia». Il trafiletto affianca l’articolo di apertura del giornale, intitolato «Si inizia in Jugoslavia la lotta per la liberazione nazionale», con un occhiello che recita: «Qui radio Ravna Gora. Vi parliamo dalle montagne della libera Jugoslavia».

Quelli che l’Arena di Pola saluta come i futuri liberatori della Jugoslavia sono proprio i cetnici, i collaborazionisti serbi dei nazifascisti, che dopo la cattura e la fucilazione del loro leader Draža Mihajlović stanno cercando di riorganizzarsi nella diaspora e sulle montagne della Serbia centrale, nella zona di Ravna Gora.

Flash forward, 2 agosto 1991

Con la benedizione del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga alcuni esponenti della destra italiana, tra cui Gianfranco Fini e Roberto Menia, volano a Belgrado per prendere contatti con gli eredi dei cetnici di Ravna Gora, in vista di un possibile intervento militare italiano a sostegno della Serbia contro la Croazia. In cambio chiedono la restituzione dell’Istria all’Italia.

Di lì a poco il Vaticano e la Germania imporranno la linea opposta, dalla parte della Croazia, e non se ne farà nulla. Il ritorno di fiamma del revanscismo invece inquinerà il discorso pubblico nei decenni successivi, fino a deformare la natura stessa della Repubblica nata dalla Resistenza.

Alla fine di quello stesso agosto Claudio Magris, senza la minima verifica, porta la storia del «treno della vergogna» sui grandi mezzi di informazione nazionali.

Scarica quest’articolo in formato pdf.

N.B. L’inchiesta prosegue nei commenti ↓, sempre più collettiva.

–

* Nicoletta Bourbaki è un gruppo di lavoro sul revisionismo storiografico in rete, sulle false notizie a tema storico e sulla riabilitazione dei fascismi in tutte le sue varianti e manifestazioni. Il gruppo si è formato nel 2012 in seguito a una discussione su questo stesso blog e ha al suo attivo molte inchieste e diverse pubblicazioni.

Nel 2017 ha ideato e curato lo speciale «La storia intorno alle foibe» per la rivista Internazionale.

Nel 2018 ha pubblicato on line la guida didattica Questo chi lo dice? E perché?

Nel 2019 un suo intervento intitolato «La narrazione della storia in Wikipedia: pratiche, ideologie, conflitti per la memoria nell’Enciclopedia libera» è stato incluso nel volume Textual Philology Facing Liquid Modernity: Identifying Objects, Evaluating Methods, Exploiting Media (numero monografico, fascicolo 5, della rivista Storie e linguaggi, fondata dagli storici Franco Cardini e Paolo Trovato).

Nel 2022 ha pubblicato per le edizioni Alegre il saggio d’inchiesta storiografica La morte, la fanciulla e l’orco rosso. Il caso Ghersi: come si inventa una leggenda antipartigiana.

Nel 2024 ha portato a termine la più completa ricerca mai realizzata sulla figura di Norma Cossetto, le circostanze della sua morte, le false notizie di stampo neofascista che la avviluppano.

Lo pseudonimo «Nicoletta Bourbaki» è un détournement di «Nicolas Bourbaki», maschilissimo gruppo di matematici francesi attivo dagli anni Trenta agli anni Ottanta del XX secolo.

Nicoletta Bourbaki è su Medium e su Telegram.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Tutto molto interessante. Tra l’altro, Tommaso Giglio non ha mai diretto L’Espresso, ma L’Europeo (dal 1966 al 1976). È soltanto un dettaglio, assolutamente laterale nel contesto di questa importante ricostruzione storica, ma indicativo del pressapochismo che caratterizza la narrazione di chi alimenta le leggende nere.

Una seconda considerazione a proposito di Wikipedia. Ho appena visitato la pagina dedicata al Treno della vergogna, e non ho trovato l’immagine che mostra il treno a vapore mentre sfreccia davanti a una vettura (ferma in un parcheggio) sicuramente non databile al periodo immediatamente postbellico. Anche l’edificio sembra molto più moderno. Sarebbe interessante sapere se l’avete fatta rimuovere voi o se è stata tolta in risposta a questo articolo.

No, la fotografia non l’abbiamo fatta rimuovere noi. Più semplicemente, qualcuno ha segnalato, dopo averla letta, la nostra inchiesta in una pagina di discussione sulla Wikipedia in lingua italiana, e qualcun altro ha rimosso tutte le foto, perché erano palesemente riferite ad altre circostanze (adducendo però motivi di copyright). In particolare una delle foto era riferita alla deportazione degli ebrei da Bielefeld verso la Lituania. Una vecchia abitudine dei neoirredentisti è quella di spacciare foto relative ai crimini nazifascisti per foto di crimini partigiani.

Segnaliamo, en passant, che anche nel corpo delle voce sono state apportate modifiche.

Ricapitolando.

C’è un episodio storico che tutti davano per scontato, ma su cui non esiste alcuna fonte documentale coeva. Mancano proprio le fonti che di solito in storiografia sono ritenute basilari e cruciali per stabilire che qualcosa ha avuto luogo.

Non esistono nemmeno testimonianze coeve, a caldo o almeno di poco posteriori.

Mancano i minimi requisiti di plausibilità, e una pezza d’appoggio pluri-citata, un articolo di giornale dal titolo scandaloso, si scopre non essere mai esistita.

Esistono solo testimonianze e ricostruzioni fatte molto tempo dopo, diacronicamente autocontraddittorie – lo stesso testimone cambia versione nel tempo – e sincronicamente in contraddizione tra loro, in un continuo fiorire di dettagli che in teoria dovrebbero smentirsi a vicenda ma invece fanno “massa”.

Risulta evidente che queste testimonianze si sono influenzate e “caricate la molla” a vicenda (il che non impedisce che si contraddicano tra loro).

Le testimonianze hanno fatto da base a fonti secondarie. Fonti secondarie che a loro volta si sono citate tra loro senza che mai nessuno applicasse la mossa A dell’ABC del metodo storiografico: cercare verifiche negli archivi.

Marc Bloch si rivolta nella tomba.

Del resto, lo fa da sempre.

Stando agli archivi della prefettura e questura dell’epoca, e a tutta la stampa di quei giorni inclusa quella di riferimento per gli esuli istriani, a Bologna il treno presuntamente «della vergogna» si fermò, sì, ma fu accolto senza il minimo incidente.

La stessa cosa si può pacificamente dire della nave, trasportante gli stessi profughi, quand’era arrivata al porto di Ancona.

In storiografia, questo dovrebbe chiudere la prima questione: se gli eventi raccontati da testimoni posteriori e fonti secondarie siano davvero accaduti.

La risposta è e deve essere: no.

A questo punto, sempre in storiografia, dovrebbero aprirsi altre questioni, anche queste molto blochiane, relative al metodo, da un lato, e a come si formano le false notizie e i falsi ricordi, dall’altro.

Dal canto mio, da cittadino bolognese, non posso esimermi dal far notare che Bologna chiede scusa da decenni per un fatto mai accaduto. E anche questo è un dibattito che dovrebbe aprirsi.

La validazione delle fonti è una delle procedure che storici e giudici (in senso molto lato) condividono, anche se naturalmente con metodi e scopi diversi.

Ma in entrambi gli approcci, storico e giudiziario, prima di ogni altra cosa si devono esaminare le fonti e stabilire se i fatti sono accaduti davvero. Nel caso del “Treno della Vergogna” sappiamo che il treno è esistito davvero, in un’epoca in cui stava per iniziare la guerra fredda, ma è diventato «della vergogna» per la prima volta solo 10 anni dopo, in piena guerra fredda, con un’unica testimonianza non oculare ma auricolare. Poi come abbiamo visto è travalicata ai tempi della prima guerra jugoslava.

L’intera vicenda prende il via da un fatto di cronaca mai citato in fonti coeve: un altoparlante sentito dentro la stazione riferito da un unico testimone che ne parla quando il ricordo è abbondantemente elaborato, e non vede né latte versato, né sassi, né manifestanti che bloccano alcunché. Dice di aver sentito un altoparlante che minacciava azioni se il treno non fosse partito subito.

Inoltre nella sua ultima pubblicazione nega piccato le fantasie aggiunte alla sua storia originaria, che però oggi fondano la voce in WikiPedia.

In termini di fonte come dovremmo quindi valutare Vivoda?

Ebbene io non credo che Vivoda sia un impostore consapevole, nel senso classico del termine. Leggendo altre cose che scrive diremmo oggi con molto eufemismo che ha avuto un forte POV nazionalista, che potrebbe aver orientato l’elaborazione e la fissazione del ricordo. È possibile tuttavia che lui si ritenga in buona fede. In ogni caso non ha accettato, pare, i “rilanci” fantasiosi innestati sul suo ricordo, che avrebbero potuto invece giovargli, considerato che il contesto politico era recettivo a operazioni simili.

Poiché la testimonianza da cui derivano le altre è una sola, far coincidere gli attrezzi dello storico e del “giurista” potrebbe aiutare a capire meglio.

Stavo pensando ai “falsi ricordi” dei testimoni oculari, tema assai frequentato dai penalisti. Qualsiasi avvocato anziano potrebbe intrattenervi per ore con aneddoti.

Sto parlando ovviamente di perfetta buona-fede del testimone, senza nessun bisogno di pungoli ideologici o motivazioni di altra natura, che invece nel caso del Treno della Vergogna ci sono.

In situazioni di stress le percezioni si deformano e i sensi, e l’inconscio, giocano strani scherzi.

Una volta durante i processi del G8 mi capitò assieme ad altri di vagliare la testimonianza delle infermiere che per prime soccorsero Carlo Giuliani in Piazza Alimonda. Due splendide donne, preparate ed esperte nel loro lavoro. Raccontarono la dinamica e i fatti in modo partecipato e preciso. Alla fine, prima di congedarsi, entrambe e con grande imbarazzo ci dissero che erano però scosse da una cosa che avevano notato nelle foto di Carlo e non gli quadrava col ricordo.

Gli occhi. Loro erano sicure di averli visti molto chiari e azzurri. Cosa che non era.

Erano veramente sconcertate di questa cosa, non si capacitavano, ma per onestà la vollero dire.

Non aveva naturalmente alcuna rilevanza e furono rassicurate, nessuno le avrebbe prese per matte per questa cosa.

Per dire che queste “deformazioni” sono più normali di quello che comunemente si crede e non sono necessariamente interessate e/o consapevoli. Capitano.

Racconta Alessandro Barbero in una prolusione su Caporetto che c’è stato un fante che per tutta la vita ha sostenuto di aver assistito alla consegna materiale della tangente con cui gli austriaci avrebbero comprato i comandi italiani. Descrivendo dettagliatamente gli abiti che le due parti indossavano durante lo scambio. Per tutta la vita tenne il punto. Era un cacciaballe? Ci credeva davvero? Può essere usato come fonte?

Sempre sulla questione delle testimonianze orali: nel corso del Novecento e in questa prima parte del XXI secolo la storiografia ha riflettuto ed elaborato molto – forte anche di nuove acquisizioni su come funziona la memoria e in generale la mente umana – sul ricordo come fonte.

La conclusione è in apparenza tautologica, ma in realtà è una precisazione molto feconda: il ricordo di un avvenimento è utile soprattutto a studiare come quell’avvenimento è ricordato.

Se invece – come avviene anche nella disciplina forense, appunto – si intende usare il ricordo come fonte a suggello e garanzia che un dato evento ha avuto luogo, ciò è possibile solo una volta che lo si è sottoposto al maggior numero possibile di comparazioni incrociate:

– comparazioni con fonti documentali;

– comparazioni sincroniche con testimonianze altrui sullo stesso evento;

– comparazioni diacroniche con altre testimonianze rese dalla stessa persona nel corso del tempo.

Se invece ci si limita a dire: «questa cosa è successa perché lo dice X che c’era!», si resta lontani anni-luce dal metodo storiografico.

Purtroppo la confusione tra i due diversi usi del ricordo come fonte è un errore sempre più frequente anche nel novero di chi esercita, o dovrebbe esercitare, il mestiere di storico.

In questi anni lo abbiamo visto tante volte, soprattutto – anche se non esclusivamente – quando si parlava di “confine orientale”, foibe, esodo: fior di cattedratici hanno ripetuto nei loro libri, senza controllarle, testimonianze citate da loro colleghi che a loro volta le avevano prese da altri ancora, senza che in alcun passaggio vi fosse il minimo lavoro di riscontro.

Negli ultimi venti-venticinque anni molti fattori hanno contribuito a insediare nei dibattiti quella che qualcuno ha battezzato spregiativamente «storiografia del nonno» (me l’ha detto mio nonno!!!), versione degradata di un più vasto fenomeno chiamato «dittatura del testimone», a sua volta una conseguenza dell’imporsi di un «paradigma vittimario», come lo ha chiamato lo storico Giovanni De Luna. Su questo Daniele Giglioli ha scritto pagine che restano utilissime.

Se a X viene attribuito – o si attribuisce da sé – il ruolo di vittima di qualche cosa, e se il carnefice additato è già un villain della narrazione mainstream (un esempio non a caso: il comunista), qualunque testimonianza di X avrà automaticamente più peso di qualunque fonte.

Dell’uso delle testimonianze orali avevamo scritto come Wu Ming ai tempi in cui i due collettivi Resistenza Storica e Nicoletta Bourbaki – anticipando le conclusioni della stessa Procura di Udine – avevano smentito l’esistenza della favoleggiata «foiba di Rosazzo». Scrivemmo qui su Giap una sorta di breve vademecum, diviso in punti numerati. Riporto qui di seguito i punti 3, 4, 5 e 7.

«3. Ancor più cautela richiedono le testimonianze orali basate su ricordi e sulla frase “Io c’ero”. L’esserci stato non conferisce autorità a un testimone né veridicità al suo racconto: bisogna capire dove è stato, e come, in quale condizione d’animo e a quanti “gradi di separazione” dall’evento che racconta. Non è nemmeno necessario che un testimone sia mendace perché la sua testimonianza sia priva di riscontri: ogni storico serio sa che i ricordi si modificano nel tempo, e l’esperienza di un testimone è sempre soggettiva e parziale. Per questo le testimonianze non vanno prese come oro colato ma indagate, smontate, confrontate tra loro. Soprattutto quando si parla di guerre, di tragedie, di eventi osservati in momenti di “violento turbamento emotivo”, spiega [Marc] Bloch, l’attenzione dei testimoni è “incapace di concentrarsi con sufficiente intensità su punti ai quali lo storico giustamente [attribuirà] un interesse preponderante”.

4. Tutte queste trappole si fanno ancora più insidiose quando il ricordo dell’evento è in realtà ricordo del racconto dell’evento, cioè la testimonianza è di seconda mano, fornita dal figlio o dal nipote del presunto testimone diretto, o è ancor più lontana dai fatti. Per capirci: uno che dice “in paese si è sempre detto” o frasi simili, molto a fatica può essere definito un testimone. Se continuo a chiamarlo così, o sono disonesto o sono stolto… o entrambe le cose.

5. Senza questo approccio critico nei confronti delle testimonianze, si rimane al dettaglio che colpisce l’attenzione del profano, e si finisce per riportarlo senza filtri. Se un tale mi dice che sua sorella (nemmeno lui: sua sorella!), giocando su un prato quand’era ragazzina trovò un piede umano, io ho il dovere di chiedergli di approfondire: che anno era? Sua sorella chiamò i carabinieri? Fu perlustrata l’area? Si è poi scoperto di chi fosse quel piede? Non è altro che il vaglio giornalistico innescato dalla proverbiale “seconda domanda”. È l’ABC. Ma se non faccio la seconda domanda, quel piede resta un dettaglio macabro, morboso. Un dettaglio privo di contesto, insignificante e inutilizzabile a fini storiografici, ma molto buono per impressionare i lettori.

[…]

7. Un’altra cautela da osservare per riconoscere l’errore, evitando di maneggiare la storia in modo irresponsabile, è chiedersi se una storia è plausibile o semplicemente suona plausibile perché si accorda con dicerie, sentiti-dire e stereotipi diffusi. Bloch scrive: “Quasi sempre l’errore è orientato in anticipo. Soprattutto esso si diffonde e prende radici solo se si accorda con le convinzioni preconcette dell’opinione comune; diventa allora come lo specchio in cui la conoscenza collettiva contempla i propri lineamenti”. E aggiunge: “Perché l’errore di un testimone divenga quello di molti uomini, perché una cattiva osservazione si trasformi in una voce falsa, occorre anche che lo stato della società favorisca questa diffusione”.»

In stazione a Bologna tra primo binario e piazzale Est c’è una targa che fa un nebuloso riferimento alla questione con un testo in bilico sulla fune:

NEL CORSO DEL 1947 DA QUESTA STAZIONE

PASSARONO I CONVOGLI CHE PORTAVANO

ESULI ISTRIANI, FIUMANI E DALMATI:

ITALIANI COSTRETTI AD ABBANDONARE

LE LORO CASE DALLA VIOLENZA

DEL REGIME NAZIONAL – COMUNISTA JUGOSLAVO

E A PAGARE, VITTIME INNOCENTI,

IL PESO E LE CONSEGUENZE

DELLA GUERRA D’AGGRESSIONE

INTRAPRESA DAL FASCISMO.

BOLOGNA SEPPE PASSARE RAPIDAMENTE

DA UN ATTEGGIAMENTO DI INIZIALE INCOMPRENSIONE

A UN’ACCOGLIENZA CHE E NELLE SUE TRADIZIONI,

FACENDO SUOI CITTADINI MOLTI DI QUEGLI ESULI.

OGGI VUOLE RICORDARE

QUEI MOMENTI DRAMMATICI DELLA STORIA NAZIONALE.

BOLOGNA 1947 – 2007

COMUNE DI BOLOGNA

A. N. V. G. D.

Un esempio concreto di come le testimonianze sul “treno della vergogna” fiorite nel ventunesimo secolo siano contraddittorie, inconsistenti, incompatibili tra loro e smentite da ogni tentativo di riscontro documentale ce lo fornisce in modo molto chiaro una testimonianza raccolta da Enrico Miletto nell’ambito del progetto dell’ISTORETO sulla memoria esule, citato nel post.

La donna, intervistata da Miletto nei primi anni del ventunesimo secolo, racconta di essere partita da Pola sul Toscana, di essere sbarcata ad Ancona, di essere passata per Bologna e di essere arrivata a Torino il 9 febbraio.

Riguardo al passaggio per Bologna, racconta che il treno era stato tenuto fermo nella stazione per una notte intera, che sui marciapiedi c’erano dei militanti comunisti che insultavano i profughi, che gli adulti non potevano scendere dal treno ma che a lei, dodicenne, era stato permesso di scendere per prendere dell’acqua.

Questo racconto è incompatibile con quello di Vivoda, secondo il quale invece il treno era passato per Bologna il 18 febbraio a mezzogiorno, si era fermato davanti a un punto di ristoro allestito sul marciapiede, ma era ripartito subito senza che nessuno potesse scendere dal treno, in seguito a un annuncio all’altoparlante che minacciava uno sciopero in caso il treno non fosse ripartito immediatamente.

Si potrebbe pensare di trovarsi quindi di fronte a due episodi distinti, avvenuti in due giorni diversi. Ma altri dettagli esterni alla testimonianza smentiscono anche questa ipotesi. Infatti il primo viaggio del Toscana verso Ancona è quello del 16 febbraio (i tre viaggi precedenti, con partenza il 3, il 7 e l’11 febbraio, erano arrivati a Venezia). Ne segue che la testimone, se è sbarcata ad Ancona sul Toscana, non può essere arrivata a Torino il 9 febbraio. Dobbiamo quindi supporre che la data del 9 sia un ricordo impreciso, e che l’arrivo a Torino sia avvenuto, probabilmente, il 19 febbraio; il che però implicherebbe che l’episodio sarebbe proprio lo stesso riferito da Vivoda, ma come abbiamo visto i due racconti sono incompatibili.

A tagliare la testa al toro è comunque la mancanza di ogni riscontro nelle fonti coeve (giornali e rapporti della questura e della prefettura). L’ipotesi più ragionevole è che la testimone (che all’epoca dei fatti aveva 12 anni) abbia il ricordo vago di qualche episodio di attrito tra profughi e militanti comunisti, avvenuto chissà dove e chissà quando, e lo abbia collocato a posteriori, decenni più tardi, nel flusso di una narrazione già codificata secondo un preciso canone. Si tratta di un processo psicologico noto e studiato a fondo.

Riporto alcuni passaggi della trascrizione completa dell’intervista, mi sembrano importanti (i grassetti sono miei):

«nel mio paese non c’è più nessun italiano, non c’è n’è uno, sono tutti slavi di cui non si capisce un accidenti di niente, noi non sappiamo neanche una parola di slavo e mi fa senso, anche perché è lasciato tutto andare, anche le strade. E poi si è riempito di zingari il mio paese: le case vuote lasciate, mia mamma aveva una casa bellissima prima di sposarsi ma oggi, niente, pieno di zingari […]

Loro [gli «slavi», NdR] non hanno storia, si credono padroni della terra, dicono di essere nati lì mentre invece l’Istria è stata ripopolata nel Seicento dopo la febbre nera o non so cosa non mi ricordo, è stata ripopolata da loro sono stati presi e portati lì, ma quella non è la loro terra. Loro ci vedono come il fumo negli occhi niente meno di come li vediamo noi. Tra noi e loro non c’è mai stato scambio, noi li consideriamo [notare il verbo al presente, NdR] degli esseri inferiori, erano sempre lì a servire, entravano in paese solo per poter lavorare, mentre adesso sono i padroni di tutti […] ho sempre avuto questo sentimento nazionale, ho sempre avuto un forte sentimento per la patria, un sentimento di amore che abbiamo tutti noi. Ad esempio noi quando ci troviamo insieme cantiamo il Va pensiero, insomma ci teniamo ancora a questa nostra patria che deriva dall’educazione avuta in famiglia, è un ideale che ci ha sempre accompagnato […] I croati hanno sempre fatto i servi da noi, sempre. Ad esempio mio zio aveva tante terre e ne aveva anche tre o quattro che andavano a giornata ma loro parlavano poco, cioè alla sera se ne tornavano a casa loro, nell’interno. Mio zio gli dava da mangiare, e gliene dava anche tanto, però non avevano terre loro, non avevano niente, quindi dovevano andare a lavorare sotto padrone.»

Questa persona è stata intervistata in quanto vittima, in pieno rispetto del paradigma vittimario e della «dittatura del testimone», ma se si va oltre le apparenze emerge una realtà di privilegio e discriminazione, razzismo antislavo e, soprattutto, odio di classe verso i poveri. Questa è «l’educazione avuta in famiglia», elevata a «sentimento nazionale», sentimento per una patria che è suprematismo ed esclusione.

Mi è subito venuto in mente un passaggio di Critica della vittima in cui Daniele Giglioli parla dell’emergere di una «forma morbosa di aristocrazia del dolore, di meritocrazia della sfortuna» basata sulla convinzione che «se ci odiano è perché sono inferiori».

Da notare il “non so cosa non mi ricordo”; è davvero una brutale ammissione di arbitrarietà, l’affermazione del proprio punto di vista come non negoziabile. 《Il fatto è come dico io, quindi una ragione la si troverà》. L’italianità in questo caso è posta, anzi imposta in anticipo, tutto il resto è una scusa utile (un extra) o, se ‘va contro’, ostruzione verso qualcosa che si è già deciso, non già a livello ideologico (ognuno ha il diritto ad avere la testa dura) ma a livello fattuale, di rappresentazione della realtà. In questo caso la comunicazione diviene interamente impossibile perché, potremmo dire, il canale subisce una sorta di deformazione a collo di bottiglia corrispondente a quell’utilizzo esclusivo della narrazione, che in questo caso è quello di proclamare la superiorità dell’italiano e la barbarie dello slavo. Se la risposta rafforza l’affermazione ben venga, per quanto squinternata possa essere. Se invece è una negazione non ‘entra’, per quanto ragionevole possa essere, perché lo scopo del discorso è proprio di affermare la propria tesi, non di verificarla.

Un problema aperto piuttosto intrigante è il seguente: da dove è saltato fuori l’inesistente articolo “Chissà dove andrà il treno dei fascisti?” attribuito a Tommaso Giglio? Io ho una mia ipotesi che ora vado ad esporre.

Il 22 febbraio 1947 l’Arena di Pola pubblica la lettera di una lettrice che è arrivata ad Ancona sul Toscana il 16 febbraio. La donna non è ripartita subito col treno per La Spezia, ma si è fermata per qualche giorno ad Ancona. Nella lettera descrive la calorosa accoglienza ricevuta e la premura degli addetti all’assistenza. Poi racconta di aver fatto un giro per la città e di aver ricevuto vari attestati di solidarietà dalla gente del posto, e che

[…] solo qualche disgraziato di comunista mi ha fatto sanguinare il cuore. Ho letto anche l’Unità, in prima pagina stava scritto “Chi li ha visti i 250 profughi scacciati da Pola?”

La redazione dell’Arena coglie la palla al balzo e nella stessa pagina pubblica un corsivo di spalla intitolato “Delinquenza”, in cui accusa l’Unità di aver compiuto un atto di delinquenza pubblicando un articolo con quel titolo.

Sull’Unità, tuttavia, in tutto il mese di febbraio non compare nessun articolo intitolato “Chi li ha visti i 250 profughi scacciati da Pola?”, né nell’edizione romana, né in quella milanese. In compenso il 7 febbraio nell’edizione milanese c’è il secondo articolo di Giglio, quello intitolato “Quanti saranno i profughi da Pola?”, con un sommario che recita: “Per ora una grave delusione ai ragionieri delle disgrazie altrui: di 3000 persone sollecitate a partire solo 750 sono salite sulla motonave Toscana”.

E’ probabile che sia questo il titolo sull’Unità che ha visto (di sfuggita?) la lettrice dell’Arena. L’immagine si è subito deformata nella sua memoria, inconsapevolmente, ma in modo non casuale, bensì orientato dal suo posizionamento politico e dal suo particolare stato d’animo in quel momento.

Osserviamo en passant che Il fatto che la redazione dell’Arena sia stata così reattiva di fronte a un aneddoto tutto sommato di poco conto, e pronta a cogliere subito l’occasione per polemizzare coi comunisti, rende piuttosto improbabile l’ipotesi che di fronte a un evento eclatante come quello del “treno della vergogna” si sarebbe trattenuta dal dare la notizia e dal commentarla in modo ancora più polemico.

La mia ipotesi ora è che il titolo “Chissà dove andrà il treno dei fascisti?”, attribuito a Giglio da Gian Aldo Traversi, sia il risultato finale di una specie di gioco del telefono senza fili, in cui nel corso dei decenni una frase è passata di orecchia in orecchia e ad ogni passaggio ha subito una deformazione. Durante la trasformazione si è conservata invariata la struttura sintattica di proposizione interrogativa diretta, mentre i vari termini hanno subito slittamenti successivi. Da “quanti saranno?” a “chi li ha visti?” a “dove andranno?”; da “profughi” a “profughi scacciati” a “fascisti”; da “nave” a “treno”.

E’ solo un’ipotesi, ma l’alternativa sarebbe rassegnarsi all’idea che Gian Aldo Traversi si sia inventato il titolo di sana pianta.

L’esistenza putativa dell’articolo di Giglio si è arricchita di un ulteriore connotato nel momento in cui il giurista Alessandro Provera (attualmente professore associato di diritto penale all’Università del Piemonte Orientale), in un suo testo pubblicato nel 2020, ha individuato i riferimenti bibliografici precisi di questo articolo, fino ad allora rimasti nel vago: il pezzo di Giglio intitolato Chissà dove finirà il treno dei fascisti? sarebbe apparso su “l’Unità” del 10 febbraio 1947.

I dati dell’articolo di Giglio si trovano citati in: Alessandro Provera, Terra rossa. La violenza degli uomini e la giustizia della capra istriana, in R. Lombardi e A. Provera (a cura di), Io perpetratore io vittima. Una prospettiva giusletteraria, Giappichelli, Torino 2020, p. 158 n.1. Un volume che – secondo la presentazione sul sito della casa editrice – “si prefigge la finalità di tentare di ridurre la distanza da due eventi, tra loro non relazionati, che hanno contribuito a determinare la tragicità del Novecento, la Shoah e l’esodo giuliano-dalmata”.

Peccato che al 10 febbraio 1947, data della pretesa pubblicazione dell’articolo di Giglio, nessun treno di esuli fosse ancora partito da Ancona alla volta di Bologna.

Peccato, ancora, che il 10 febbraio 1947 cadesse di lunedì, e che “l’Unità” non uscisse il lunedì. Dunque non solo non esiste l’articolo, ma non esiste neppure il numero di quotidiano su cui (secondo Provera) esso sarebbe stato pubblicato.

Non vogliamo pensare nemmeno per un momento che il prof. Provera, desiderando menzionare lo pseudo-articolo di Giglio, avvertendo l’esigenza di circostanziarlo con gli estremi esatti, e non trovando da nessuna parte il giorno di uscita, abbia anticipato le “allucinazioni” di ChatGPT e si sia semplicemente inventato di sana pianta una data (magari scegliendo il 10 febbraio per il suo valore simbolico).

Dev’essere invece accaduto che il prof. Provera abbia rinvenuto la data in qualche altra fonte; e che però si sia curiosamente dimenticato di citare tale fonte.

Prima di quello proveniente da Ancona, alla stazione di Bologna si erano fermati altri due treni carichi di profughi da Pola. Erano quelli approdati a Venezia il 3 e il 7 febbraio. Secondo il Giornale dell’Emilia, furono accolti a Bologna senza la minima manifestazione di ostilità, e in un caso addirittura con una aperta manifestazione di simpatia. Ne ha scritto Alberto Rosada nella tesi sopracitata, da cui traiamo, traducendolo, il seguente passaggio.

—

Il conservatore Giornale dell’Emilia scrive dell’arrivo degli esuli in città. Il 5 febbraio, il giornale riferisce della preparazione del punto di ristoro da parte della PCA e della sezione locale del Ministero dell’assistenza postbellica. La mattina precedente, hanno visitato il punto il prefetto, un rappresentante dell’arcivescovo e un generale dell’esercito, «compiacendosi per l’ottima organizzazione».

Il 6 febbraio è riportata la notizia del passaggio attraverso la stazione di un centinaio di esuli diretti in Sicilia e Sardegna:

«Ieri sono giunti alla nostra stazione un centinaio di profughi polesi, diretti, per la maggior parte, in Sicilia ed in Sardegna. Ai profughi sono stati distribuiti viveri e generi di conforto. Dopo una sosta di qualche ora, i profughi sono ripartiti per le rispettive destinazioni» [Uno scaglione di profughi polesi di passaggio per la stazione’, Il Giornale dell’Emilia, 6 febbraio 1947, sez. Cronaca di Bologna]

Inoltre, il 9 febbraio, il Giornale dell’Emilia riferisce di un gruppo più grande – quasi mille esuli – passato per la stazione, diretti verso il sud Italia. In questa occasione, la loro presenza effettivamente suscitò una reazione nella stazione, ma non una manifestazione ostile, anzi:

«Alcuni profughi, giunti nel pomeriggio, hanno inscenato in stazione una dimostrazione di italianità cantando inni patriottici e sventolando bandiere tricolori, vivamente applauditi dai viaggiatori» [Toccante dimostrazione di profughi giuliani’, Il Giornale Dell’Emilia, 9 febbraio 1947, sez. Sotto le due torri]

Il 17 febbraio, il giornale annuncia l’arrivo del quarto convoglio ad Ancona, «fraternamente accolto». Nei giorni seguenti non vengono pubblicate notizie sul viaggio del convoglio e quindi non vi è traccia della presunta minaccia di uno sciopero da parte dei ferrovieri.

—

Come abbiamo scritto anche noi, traccia del passaggio del convoglio partito da Ancona si trova invece sull’Avvenire, in un trafiletto che parla di affettuosa accoglienza per tutti i 2200 profughi.

Il trafiletto nella pagina bolognese dell’Avvenire del 20 febbraio sui 2200 profughi rifocillati alla stazione di Bologna non è l’unica traccia del passaggio dei profughi sbarcati il 16 ad Ancona. Sempre sull’ Avvenire del 20 febbraio, ma nelle pagine locali di Modena, di Reggio Emilia e Parma e di Ferrara, si trova la notizia dell’arrivo in treno a Treviso, nella serata del 18, di un piccolo gruppo di profughi sbarcati ad Ancona (e ovviamente transitati anch’essi per Bologna). Anche in questo caso non c’è nessun accenno a incidenti di sorta. In prima pagina sull’avvenire del 20 c’è anche un piccolo trafiletto, datato Pola, 19 sera, che riferisce del rientro a Pola del “Toscana” e fa un breve bilancio dei trasbordi effettuati fino a quel momento: 6925 profughi hanno viaggiato sul “Toscana”, circa 4000 sui postali di linea per Trieste, e 4000 più benestanti si sono mossi con mezzi propri.

È molto utile andare a vedere sui giornali dell’epoca cosa stesse accadendo a Bologna nei giorni incriminati. Ad esempio sul Giornale di Trieste (nome assunto dal Piccolo nel periodo dell’amministrazione angloamericana) scopriamo che tra il 16 e il 20 febbraio a Bologna si tiene un’importante riunione dei comitati regionali per la Venezia Giulia, che stabilisce l’unificazione degli stessi in un comitato nazionale di cui viene anche stilato lo statuto e nominato l’esecutivo. Questa notizia ci dice una cosa importante: in quei giorni a Bologna un episodio come quello del boicottaggio del ristoro a un treno di profughi non sarebbe di certo passato inosservato.

Nel 1949 il comitato nazionale Venezia Giulia e Zara diventerà nientemeno che l’ANVGD, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Ieri sul quotidiano Domani lo scrittore Christian Raimo ha firmato un lungo articolo dedicato all’inchiesta di Nicoletta Bourbaki.

Di particolare importanza è che Raimo abbia raccolto il parere dello storico Eric Gobetti, autore di vari libri tra cui E allora le foibe? (Laterza, 2021), giunto alla dodicesima ristampa:

«La questione capitale è che non è facile smascherare questo genere di falsa storiografia, soprattutto quando è ormai invalsa nei libri, nel dibattito pubblico, nella comunicazione istituzionale, nella memoria collettiva. Anch’io avevo dato per buona la storia del Treno della vergogna, presente in tutte le pubblicazioni precedenti sull’esodo giuliano-dalmata. Naturalmente modificherò il testo nella prossima ristampa citando il lavoro del gruppo di studiosi che hanno ricostruito l’invenzione.»

Credo che che il gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki debba restare fuori da un certo tipo di polemiche, ragion per cui mi assumo io il compito e la responsabilità di sgombrare il campo da alcuni equivoci.

Negli ultimi due giorni sui social è circolato un rilievo polemico nei confronti di quest’inchiesta, rilievo facile da riassumere: in un articolo del febbraio 2024 Claudia Cernigoi avrebbe già smontato la narrazione sul «Treno della vergogna», giungendo alle «stesse conclusioni» del gruppo di lavoro, il cui silenzio su tale precedente sarebbe dunque inspiegabile ecc.

In realtà basta leggere i due testi per vedere che sono molto diversi tra loro, e soprattutto che no, le conclusioni non sono affatto «le stesse».

Quello di Cernigoi è un breve pezzo – tre pagine in tutto, immagini comprese – finalizzato a un rapido intervento nel dibattito. Di fatto, l’autrice compara due versioni della storia del treno: quella raccontata – con l’ausilio di dichiarazioni attribuite a Lino Vivoda – da Gian Aldo Traversi nel settembre 2004, e quella raccontata da Vivoda stesso sull’Arena di Pola nel 1957.

Riguardo a quest’ultima, Cernigoi scrive di avere impiegato «cinque minuti ad aprire l’archivio online dell’Arena di Pola e trovare l’articolo». Si tratta, come dicevo, di un testo agile, basato su rapide mosse, scritto in modo da pubblicarlo il prima possibile.

Constatato che le due versioni sono diverse, e che nel 1957 Vivoda aveva parlato di una mancata sosta del treno, Cernigoi conclude che la storia com’è narrata oggi è una «bufala». Implicitamente, a essere data per buona è la versione del 1957:

«Nel 1957, dunque, Vivoda affermò che il treno NON si fermò a Bologna: pertanto tutta la narrazione collegata a questa sosta (manifestanti accalcati sui binari, sventolanti bandiere con falce e martello, che presero a sassate il treno ed anche i suoi passeggeri, senza alcun riguardo per donne e bambini, latte versato sui binari eccetera) cade, non essendovi stata alcuna sosta alla stazione.»

Solo che, mentre Cernigoi scriveva, le ricerche d’archivio di Alberto Rosada avevano già rivelato che in realtà la sosta a Bologna c’era stata (ne riporta la notizia l’Avvenire d’Italia del 20/02/1947). Non solo: il convoglio risulta essere stato accolto e rifocillato, com’erano stati accolti e rifocillati altri due treni di esuli istriani, provenienti da Venezia anziché da Ancona (lo riporta il Giornale dell’Emilia del 6 e del 9 febbraio). Rosada aveva anche scoperto che non solo sui giornali ma nemmeno negli archivi di Prefettura e Questura si trova il minimo riferimento a turbative e disordini durante il passaggio di quei treni.

Nicoletta Bourbaki – la cui indagine, è importante ribadirlo, sta proseguendo in questo spazio commenti – ha incrociato lo studio di Rosada quando già stava facendo ricerche negli archivi stampa. Grazie a Rosada il lavoro si è affinato. Il collettivo ha trovato gli articoli da lui citati e anche altri, ha ripercorso la genealogia della storia e dei suoi dettagli, e ha scoperto ulteriori circostanze che rendono del tutto implausibili i presunti accadimenti riassunti con la locuzione «Treno della vergogna».

Presunti accadimenti che non solo non sono corroborati da alcuna fonte documentale né da alcuna testimonianza coeva, ma sono smentiti dalle fonti disponibili. Poiché nel metodo storiografico, come nelle procedure forensi, l’onere della prova spetta a chi asserisce – «è accaduta la tal cosa», «X ha commesso il tale crimine ecc.» –, in assenza di prove l’asserzione va considerata falsa o comunque erronea.

Ricapitolando, la ricerca di Nicoletta Bourbaki si basa in parte sullo studio di Rosada, che debitamente cita, e non è un articolo d’intervento rapido come il pezzo di Cernigoi, ma un testo covato a lungo, ponderato, che necessita di una lettura lenta perché vaglia un grande numero di fonti. Soprattutto, lo ribadisco, trae conclusioni diverse da quelle di Cernigoi, facendo notare che anche il racconto di Vivoda del 1957 è smentito dalle fonti esistenti. Quella che nel breve articolo di Cernigoi era la conclusione, nella ricerca di Nicoletta Bourbaki è un punto di partenza.

Claudia Cernigoi è un’autentica pioniera del lavoro di smontaggio delle narrazioni tossiche sul «confine orientale». Per questo ha subito campagne diffamatorie schifose. In particolare, un capitolo scientificamente inconsistente ed eticamente indegno del libercolo Foibe di Raoul Pupo e Roberto Spazzali ha sabotato la reputazione sua, di Alessandra Kersevan e di altri studiosi. Ciò ha dato la stura ad attacchi di ogni genere, durati anni e non del tutto esauritisi. Claudia Cernigoi avrà sempre la mia e la nostra solidarietà contro questo schifo.

Detto questo, non è obbligatorio citare Cernigoi laddove non si è utilizzato un suo testo. E le ragioni per cui non lo si è utilizzato dovrebbero, a questo punto, essere chiare.