«Quelli che trascurano di rileggere si condannano a leggere sempre la stessa storia.»

Roland Barthes

1. Intro: Tolkien controcorrente

Se nel corso degli anni gli estimatori destrorsi di Tolkien non hanno mai perso occasione di rinfacciare a quelli sinistrorsi un certo quale “abusivismo”, finanche accusandoli di appropriazione indebita, è pur vero che noi altri non ci siamo mai fatti mancare un certo bisogno di autogiustificazione per apprezzare un narratore reazionario come Tolkien. Ne è un buon esempio l’articolo uscito recentemente sulla rivista Dissent, intitolato «Tolkien against the grain» e tradotto e pubblicato in Italia da Internazionale (n. 1631, 12/09/2025) col titolo «Tolkien controcorrente».

L’articolo è firmato da Gerry Canavan, allievo di Fredric Jameson (1934-2024) e professore d’inglese alla Marquette University di Milwakee. Non un’università qualunque per gli studiosi di Tolkien, ma quella che custodisce il “reliquiario”, cioè i manoscritti originali dello Hobbit e del Signore degli Anelli, e dove l’opera di Tolkien viene studiata regolarmente. Lo stesso Canavan nell’articolo fa sapere che, avvalendosi di quel materiale di prim’ordine, tiene un corso su Tolkien ogni  due anni. E come lui anche il professor Robert T. Tally jr., altro allievo di Jameson, il quale

due anni. E come lui anche il professor Robert T. Tally jr., altro allievo di Jameson, il quale

«scava nel testo alla ricerca di una serie d’indizi che suggeriscono che il declino degli elfi non è poi così tragico, o che, in fondo, la ragione sta dalla parte degli orchi. Nei rari momenti in cui vediamo gli orchi senza filtri, esprimono anche loro il desiderio di mettere fine alla guerra, manifestando disprezzo per il signore oscuro Sauron che li comanda e per i suoi orrendi Nazgûl, gli spettri dell’anello».

In effetti l’irrisolto problema degli orchi è uno di quelli più interessanti della costruzione di mondo tolkieniana, che impegnò l’autore fino alla fine dei suoi giorni.

Tuttavia, secondo Canavan il vero aggancio per un critico jamesoniano – cioè per un marxista dialettico – non consiste tanto, o comunque non soltanto, nell’esaltare determinati aspetti dell’opera tolkieniana a discapito di altri, cioè nel giocare l’ecologia, l’antimilitarismo, l’eroe proletario Sam, contro il razzismo, l’idealismo e il legittimismo monarchico che convivono in quelle pagine. Il vero spunto per un’analisi critica “di sinistra” consisterebbe nella storicizzazione e relativizzazione delle fonti interne al mondo secondario inventato da Tolkien.

2. Il gioco delle cornici

Canavan fa notare quanto peso specifico abbiano le cornici narrative e meta-narrative dentro le quali Tolkien ha racchiuso la sua opera:

«oggi quando rileggo Il Signore degli Anelli mi sento sempre più attratto dall’aspra battaglia sulla storicizzazione che si svolge ai margini di questo curioso documento. Il romanzo stesso sembra suggerire che potrebbero esistere altri libri rossi, oltre a quello che ci è arrivato. […] Il Signore degli Anelli ci offre un armamentario critico che si autosmentisce, che sabota costantemente il testo principale e c’invita a prestare attenzione ai silenzi, alle lacune, alle omissioni; a diffidare del narratore e a scavare nelle contraddizioni. “Storicizzare sempre”, diceva Jameson. In un modo strano, profondamente disomogeneo, Il Signore degli Anelli sembra dirci la stessa cosa».

La posizione espressa da Canavan potrebbe suonare di primo acchito un po’ estrema. Eppure, se si considerano fino in fondo le conseguenze della scelta di Tolkien di presentare le sue storie «come documenti storici riscoperti da uno studioso anonimo e offerti al ventesimo secolo come una storia dimenticata di un passato remotissimo», cioè di ricorrere all’espediente del manoscritto ritrovato e passato di mano in mano per migliaia di anni, è difficile andare a parare tanto lontano da Canavan.

Per una ricostruzione minuziosa e completa del meccanismo delle cornici narrative tolkieniane si può rimandare al secondo capitolo del recente saggio di Giuseppe Pezzini, Tolkien and the Mistery of Literary Creation (Cambridge University Press, 2025) o all’intervento di Paolo Pizzimento intitolato «Il Libro d’Oro e il Libro Rosso come cornici narrative del Legendarium: dalla “mitologia per l’Inghilterra” alla “mitologia per la Terra di Mezzo”», tenuto al convegno Mito, oralità e scrittura nella Terra di Mezzo. Tradizioni della voce, trasmissioni manoscritte e interpretazioni del Legendarium tolkieniano (Velletri, 12-13/07/2025). Qui si proverà a darne una versione, per così dire, divulgativa.

Dunque, si potrebbe partire dall’aletta della prima edizione dello Hobbit (1937) dove si leggeva:

«Hobbits have hitherto been passed over in history and legend, perhaps beacause they as a rule preferred comfort to excitement. But this account, based on his personal memoirs, of the one exciting year in the otherwise quiet life of Mr. Baggins will gave you a fair idea of this estimable people now (it is said) becoming rather rare» (The Hobbit, Allen & Unwin Ltd, 1937).

Nel frontespizio della stessa edizione – e così sarebbe rimasto in quella riveduta e corretta del 1951 – compare il titolo «The Hobbit» e il sottotitolo «or There and Back Again» seguito da «by J.R.R. Tolkien». Nell’ultimo capitolo del romanzo chi legge scopre che nel gioco meta-letterario dell’autore quel sottotitolo sarebbe in realtà il titolo del memoriale di Bilbo Baggins: There and Back Again, a Hobbit’s Holiday. Nell’edizione del 1951 Tolkien ha poi aggiunto una nota introduttiva con tanto di scritte runiche e note sulla traslitterazione, che comincia con «This is a story of long ago». In italiano:

«Questa è una storia di tanto tempo fa. A quell’epoca le lingue e le lettere dell’alfabeto erano molto diverse dalle nostre di oggi. Per rendere quelle lingue qui viene usato l’inglese. […] Le rune sono antiche lettere originariamente prodotte intagliando o incidendo il legno, la roccia o il metallo, per cui erano sottili e angolate. Al tempo di questa storia soltanto i Nani ne facevano un uso regolare, specialmente nei documenti privati o segreti. In questo libro le loro rune sono rese con rune inglesi, che ormai sono note a pochi» (Lo Hobbit, Bompiani, 2024).

Poco dopo, nel primo capitolo del romanzo, ci si imbatte in una considerazione di questo tipo:

«Immagino che gli hobbit abbiano bisogno di essere descritti oggi come oggi, dato che sono diventati rari e diffidano della Gente Grossa, come ci chiamano. Sono (o erano) gente piccola…» (ibidem).

Dunque Tolkien immagina un mondo secondario in cui gli hobbit e i Nani sono esistiti storicamente – e chissà che almeno di Hobbit non ne esistano ancora, nascosti agli occhi dei contemporanei – e hanno tramandato le loro e altrui storie fino a un presente alternativo al nostro, dove l’omonimo alter ego di Tolkien le ha raccolte e adattate in forma di romanzo.

Dunque Tolkien immagina un mondo secondario in cui gli hobbit e i Nani sono esistiti storicamente – e chissà che almeno di Hobbit non ne esistano ancora, nascosti agli occhi dei contemporanei – e hanno tramandato le loro e altrui storie fino a un presente alternativo al nostro, dove l’omonimo alter ego di Tolkien le ha raccolte e adattate in forma di romanzo.

La domanda che rimane inevasa è come avrebbe fatto quel Tolkien a entrare in possesso di There and Back Again di Bilbo Baggins.

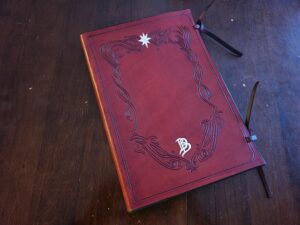

La risposta la si ritrova nel Prologo del Signore degli Anelli, dov’è spiegato tutto in maniera estesa fin dall’incipit, in cui viene detto che quanto è stato pubblicato sotto il titolo Lo Hobbit è parte di un libro più ampio, Il Libro Rosso della Marca Occidentale, che racchiude anche le memorie di Frodo e degli altri hobbit che hanno condiviso la sua avventura, intitolate La Caduta del Signore degli Anelli e il ritorno del Re e che il medesimo J.R.R. Tolkien avrebbe quindi tradotto e adattato nel Signore degli Anelli.

Del Libro Rosso farebbero parte anche i «libri della Tradizione tradotti da Bilbo in Valforra», cioè quello che nelle intenzioni di Tolkien sarebbe dovuto essere Il Silmarillion. Infine qualcuno avrebbe anche aggiunto poesie e ballate, pubblicate da Tolkien nel volume Le avventure di Tom Bombadil. Il medesimo traduttore/adattatore/curatore ci fa sapere però che «l’originale del Libro Rosso non ci è pervenuto», che nella Contea ne furono fatte diverse copie, e che però la «copia più importante» fu redatta a Gondor dallo scriba Findegil nell’anno 172 della Quarta Era.

Questa copia del Libro Rosso «conteneva molto che in seguito venne omesso o andò perduto. A Minas Tirith non mancarono di aggiungere chiose e postille e molte correzioni» e in particolare quella di Gondor era l’unica copia a essere stata integrata con le traduzioni dall’elfico di Bilbo, il quale «aveva utilizzato tutte le fonti reperibili a Valforra, vuoi scritte vuoi raccolte dalla viva voce» (di Elrond, si può facilmente supporre).

Con questa fantastica ricostruzione bibliografica, Tolkien non si limita a ricreare un effetto di profondità storica e filologica, ma crea anche un filtro tra il racconto e la realtà del mondo secondario. Le cornici infatti sono concentriche: nel mondo secondario ci sono redattori, estensori e traduttori che hanno raccolto memorie e testimonianze e prodotto Il Libro Rosso in diverse versioni.

Con questa fantastica ricostruzione bibliografica, Tolkien non si limita a ricreare un effetto di profondità storica e filologica, ma crea anche un filtro tra il racconto e la realtà del mondo secondario. Le cornici infatti sono concentriche: nel mondo secondario ci sono redattori, estensori e traduttori che hanno raccolto memorie e testimonianze e prodotto Il Libro Rosso in diverse versioni.

Migliaia di anni dopo, quel volume è giunto tra le mani di un certo Tolkien, che ha deciso di tradurlo, adattarlo e pubblicarlo in inglese, scorporandone le parti in base a genere, stile e contenuto. Si va dalla cosmogonia e mitologia elfica della Prima Era raccolte da Bilbo alle cronache della Seconda Era, fino al racconto dell’avventura dello stesso Bilbo e a quella di Frodo e soci nella Terza.

In questi passaggi alcune cose vanno perdute, altre vengono aggiunte, e tutto viene tradotto, quindi tradito, come vuole il detto. Ne consegue che non ci viene restituito come sono andate davvero le cose, ma soltanto una delle versioni narrate oralmente da mitici cantori elfici o collezionate da redattori umani sulla base di un sistema di credenze, di un punto di vista, che è quello di chi ha vinto la Guerra dell’Anello sconfiggendo Sauron e poi ha tramandato quelle storie ai posteri (e tanto peggio per gli orchi, qualunque fosse la loro versione dei fatti).

3. Il Libro Rosso

Che cos’è quindi il Libro Rosso? Qual è il suo status ontologico nel mondo secondario? Lo stesso che nel mondo primario potrebbe avere un ur-biblion che raccogliesse insieme un racconto cosmogonico e mitico-storico come la Bibbia, un racconto storico-leggendario come l’Iliade o le saghe norrene, un romanzo cavalleresco come il ciclo arturiano, e un racconto storico-annalistico con elementi soprannaturali come la Cronaca Anglosassone.

Del resto, sappiamo che l’intenzione originale di Tolkien era precisamente quella di creare un passato mitico alternativo al mondo primario, addirittura una mitologia per l’Inghilterra. Infatti nei Racconti Perduti vediamo il primo schema delle cornici agire in questo senso: personaggi come Eriol e Aelfwine sono fantomatici navigatori anglosassoni collocabili nel nostro Medioevo, che ricevono dagli Elfi un bagaglio di leggende sull’origine e sulla Prima Era del mondo. Sulla base dello stesso schema, il romanzo incompiuto di Tolkien, La Strada Perduta, avrebbe dovuto raccontare delle reincarnazioni a ritroso di un padre e di un figlio, prima nel medioevo inglese, poi nel mondo fantastico di Arda, precisamente sull’isola di Númenor. Fin dall’inizio l’idea di immaginare un passato mitico-leggendario alternativo per il nostro mondo è alla base di tutta la costruzione di Arda.

Che quella del Libro Rosso sia una visione angolata e parziale, scritta dal punto di vista di alcuni “estensori”, lo si evince anche dal racconto stesso. Dopo la vittoria contro Sauron, Gandalf rivela che mentre a sud i nostri eroi combattevano le grandi battaglie per Rohan e Gondor, a nord, nello scenario già narrato nello Hobbit, un’altro scontro molare ha avuto luogo, nel quale Uomini e Nani hanno fermato l’attacco di Sauron, proteggendo così le Terre Selvagge e l’Eriador:

«Eppure le cose sarebbero potute andare diversamente e molto peggio. Quando penserete alla grande Battaglia del Pelennor, non dimenticate le battaglie di Vallea e il valore del Popolo di Durin. Pensate a quel che sarebbe potuto succedere. Fuoco di Draghi e spade selvagge nell’Eriador, notte a Valforra. A Gondor potrebbe non esserci Regina. E adesso noi avremmo potuto sperare di tornare qui dalla vittoria soltanto a un luogo di cenere e rovina». (SdA, Appendice A, Bompiani, 2023).

Questo secondo scenario strategico della Guerra dell’Anello non ha trovato il suo narratore e di conseguenza è rimasto escluso dal resoconto scritto da Frodo e dagli altri hobbit.

Se tanto mi dà tanto, è chiaro che più si va a ritroso nella storia della Terra di Mezzo, più le omissioni e le sintesi non possono che aumentare, giacché appunto la stesura del Libro Rosso avviene solo tra la Terza e la Quarta era.

Ebbene, se questa ricostruzione fantastica dona al mondo secondario un radicale effetto di verosimiglianza, perché rispecchia gli accidenti delle fonti storiche e letterarie del mondo primario, al tempo stesso ci spinge a considerare lo pseudobiblion come un documento storico-leggendario del genere menzionato in precedenza. Insomma, quello che Tolkien ci racconta è mito e leggenda già nel mondo secondario.

Vale a dire che non solo le storie del Silmarillion raccontano un mito cosmogonico e non già la storia dell’origine fisica di quel mondo fantastico, ma anche i popoli non umani potrebbero fare parte del folklore e della mitologia della civiltà di tale mondo che, come già ricordato, è il nostro, solo con un passato mitico diverso e con gli Hobbit a fare da “ponte” con il presente. Quindi lo hobbit Frodo incontrerebbe Elfi, Nani, Orchi e Nazgûl, affronterebbe un ragno gigante con l’oggetto magico che gli ha donato Galadriel, porterebbe con sé l’Anello, ecc., così come Odisseo affronta i troiani, i ciclopi, le sirene, i Feaci, la maga Circe, e interagisce con diverse divinità; o come il tal cavaliere sconfigge un drago aiutato dal velo della Vergine o da qualche altra reliquia in certe cronache medievali affollate di personaggi storici realmente esistiti.

La questione di cosa sia “reale” ovviamente è speciosa, giacché laddove nella percezione culturale la mitologia e la storia non sono disgiunte non ha senso chiedersi dove sia il confine tra l’una e l’altra. Ogni cultura, in ogni tempo, produce le proprie storie a modo suo. Così è stata raccontata quella storia nel mondo secondario di Tolkien e il suo alter ego come tale la riporta, cioè come se fosse storia vera. Ed è proprio questa una delle aporie tolkieniane.

Sì, perché il presente da cui lo pseudo-Tolkien scrive la nota introduttiva dello Hobbit o il Prologo del Signore degli Anelli sembrerebbe avere disgiunto da un pezzo storia, mito e leggenda, pur riconoscendone la comune matrice. Più di un indizio porta in questa direzione.

Il primo è la presenza stessa di quelle introduzioni, che alludono a uno scarto, un distacco tra il traduttore/adattatore e la fonte letteraria. Il secondo è che le storie che compongono il Libro Rosso sono scritte con stili molto diversi l’una dall’altra. Quelle raccolte nel Silmarillion, trasmesse da leggendari cantori elfici, sono presentate come un legendarium e raccontano un’epoca in cui il Creatore e le sue essenze angeliche – i Valar, che gli uomini chiamano «déi» – interagiscono direttamente con gli esseri viventi e con il mondo.

Il primo è la presenza stessa di quelle introduzioni, che alludono a uno scarto, un distacco tra il traduttore/adattatore e la fonte letteraria. Il secondo è che le storie che compongono il Libro Rosso sono scritte con stili molto diversi l’una dall’altra. Quelle raccolte nel Silmarillion, trasmesse da leggendari cantori elfici, sono presentate come un legendarium e raccontano un’epoca in cui il Creatore e le sue essenze angeliche – i Valar, che gli uomini chiamano «déi» – interagiscono direttamente con gli esseri viventi e con il mondo.

L’inabissamento del Beleriand e quello di Númenor sono due interventi diretti del divino che cambiano addirittura la geografia di Arda, come potrebbero essere il Diluvio universale e l’inabissamento di Atlantide nelle mitologie del mondo primario (il secondo caso è evocato da Tolkien stesso). Nella Prima Era del mondo il Vala Oromë cavalca per la Terra di Mezzo e si imbatte negli Elfi risvegliati; all’uomo Tuor capita di incontrare vis-a-vis il Vala Ulmo sulla riva del mare (un po’ come se Odisseo incontrasse Poseidone).

Niente di analogo avviene invece nella Terza Era, per altro raccontata con tutt’altro stile e genere letterario, cioè nella forma romanzo e dal punto di vista degli Hobbit. La guerra contro Sauron vede agire le forze provvidenziali a cui accenna Gandalf in un celebre passaggio, ma per il resto è tutta sulle spalle di chi la conduce. La percezione che hanno gli esseri viventi della Terza Era non è più quella dei loro antenati.

Se si escludono le Appendici, la parola «Valar» viene pronunciata tre volte in tutto Il Signore degli Anelli; una volta viene evocato il Vala Oromë; una volta il continente di Valinor (in una canzone); l’entità ultraterrena evocata più spesso è la Valie Varda, o Elbereth, ma non a caso chi lo fa è sempre o un elfo, o qualcuno che è stato allevato dagli Elfi, come Aragorn, o che è particolarmente attratto dalla loro lingua e cultura, come Bilbo, Frodo e Sam.

Gli Uomini di Gondor e di Rohan non sembrano tenere in particolare considerazione i Valar, anche se alcuni gesti e parole di Faramir lasciano intendere il retaggio di un qualche credo religioso. Ma in generale tra gli Uomini raramente si chiama in causa il divino. Meno che meno tra gli hobbit. Con la sola eccezione di chi tra loro subisce il fascino dell’elfitudine, si può dire che la sfera religiosa o spirituale non sia in alcun modo presa in considerazione dai Mezzuomini. Tanto che tra loro un personaggio come Ted Sabbiaiolo rappresenta l’epitome dell’uomo moderno, che non solo non parla di alcunché di trascendente, ma non crede nemmeno più agli Elfi né agli Ent, e prende in giro Sam, che invece ne parla, come fosse un credulone infantile.

Alla fine del Signore degli Anelli gli ultimi Elfi se ne vanno insieme all’ultimo istar, l’angelo incarnato Gandalf, e sappiamo che gli Ent sono destinati all’estinzione, giacché hanno perso le Entesse. La fine dei Nani non è chiara, ma è probabile che si estinguano piano piano a causa del calo demografico, dovuto allo squilibrio tra maschi e femmine. La Quarta Era ci viene descritta come quella in cui si affermerà una società del tutto umana e secolarizzata. Tolkien ne era talmente consapevole che abbandonò la stesura del sequel del romanzo dopo aver fatto un tentativo a vuoto, perché si era accorto che un mondo privo di incantesimo elfico aveva perso ogni fascino per lui.

Alla fine del Signore degli Anelli gli ultimi Elfi se ne vanno insieme all’ultimo istar, l’angelo incarnato Gandalf, e sappiamo che gli Ent sono destinati all’estinzione, giacché hanno perso le Entesse. La fine dei Nani non è chiara, ma è probabile che si estinguano piano piano a causa del calo demografico, dovuto allo squilibrio tra maschi e femmine. La Quarta Era ci viene descritta come quella in cui si affermerà una società del tutto umana e secolarizzata. Tolkien ne era talmente consapevole che abbandonò la stesura del sequel del romanzo dopo aver fatto un tentativo a vuoto, perché si era accorto che un mondo privo di incantesimo elfico aveva perso ogni fascino per lui.

La Quarta Era sarà quella in cui piano piano le “favole” diventeranno storie per bambini e le “fairies” diventeranno folklore, per lasciare posto al duro realismo di Ted Sabbiaiolo. Come può un mondo così, cioè così simile alla nostra modernità, ritenere ancora storicamente credibili le vicende narrate nel Libro Rosso e non considerale invece un documento di valore primamente letterario? Tanto più che proprio questo status del libro suggerisce la sua “trasformazione” in letteratura, nel gioco di rimandi tra i due piani di realtà. Il Libro Rosso può diventare narrativa nel nostro mondo primario perché lo è già diventato nel mondo secondario, quello in cui un fantomatico alter ego di J.R.R. Tolkien traduce in inglese e adatta quel fantomatico materiale narrativo.

A conti fatti quindi non sembra più così balzana l’affermazione di Canavan sull’applicabilità della massima jamesoniana «storicizzare sempre» alla letteratura mitico-storica di Arda. Questo relativizza ogni elemento narrativo di quel mondo secondario, giacché ogni volta si tratta di un racconto nel racconto, che è sempre frutto di una parzialità, di un punto di vista individuato e di una tradizione.

Per altro è proprio questo effetto di parzialità, la sensazione che ci sia sempre un’eccedenza di storie non registrate o appena accennate, un di più da scoprire e da raccontare in altro modo e da un altro punto di vista, a rendere il mondo secondario di Tolkien così affascinante e “abitabile” da generazioni di lettori.

4. L’inconscio politico della Terra di Mezzo

Nel suo articolo Canavan ricorda che in The Desire Called Utopia, Fredric Jameson aveva bollato la narrativa di Tolkien come «nostalgia reazionaria». Specificamente l’aveva etichettata come «the prototypical expression of this reactionary nostalgia for Christianity and the medieval world» (Jameson, 2007). Un giudizio alquanto tranciante, ma anche sufficientemente generico da lasciare margine di interpretazione per gli allievi del maestro.

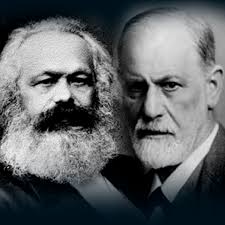

In effetti qualcuno di questi aveva giocato d’anticipo, lanciandosi in un tentativo di applicazione a Tolkien del più celebre concetto jamesoniano, quello di inconscio politico, con il quale si indica la dimensione politica implicita delle opere creative, leggibili come soluzioni simboliche a problemi sociali e culturali reali, ma percepiti inconsciamente.

È il caso di Ishay Landa, che in un saggio del 2002, Slaves of the Ring: Tolkien’s Political Unconscious, aveva preteso di individuare l’inconscio politico dell’opera di Tolkien nella paura del cambiamento sociale, del caos e della rivoluzione. In questo senso gli Orchi sarebbero un’allegoria dei sottoproletari e proletari, brutti sporchi e cattivi, che minacciano l’ordine sociale:

«I argue that the “real contradiction” underlying Tolkien’s fiction is the crisis of capitalist property relations at the beginning of the twentienth century culminating in the First World War and Bolshevik revolution. It is this crisis which The Hobbit and The Lord of the Rings must manage, both represent and contain, in their capacity as “symbolic resolutions”» (Landa 2002).

Fino a una ventina d’anni fa non era raro imbattersi in azzardi esegetici di questo tipo, che schiacciavano Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli sulla storia presente e facevano il paio con le letture di chi – magari dalla parte opposta della barricata – negli anni della guerra fredda vedeva negli Orchi i comunisti sovietici e oggi forse le “orde” di migranti o di attivisti Lgbtqia+. Critici militanti di destra e di sinistra, pur con finalità opposte, si sono trovati spesso a convergere involontariamente sulle stesse interpretazioni dell’opera di Tolkien.

Più interessante è senz’altro la tesi di un altro allievo di Jameson e collega di Canavan, il già menzionato Robert Tally, professore di letteratura inglese alla Texas State University, per il quale quella di Tolkien sarebbe in effetti una reazione alle repentine trasformazioni del mondo e della società capitalistica, ovvero l’industrializzazione, il cosmopolitismo, l’imperialismo, lo stravolgimento del paesaggio, ecc.

Tuttavia, secondo Tally, «non si tratta di una fuga in un regno mitico e premoderno, come spesso si immagina», bensì di un tentativo di «prendere i frammenti culturali spezzati e scollegati e di rimetterli insieme in una trama significativa, evocando quello che Tolkien chiamerebbe “l’intreccio ininterrotto della storia”» (Tally 2022, la lettera citata è la n. 96).

Tally ricorda che Fredric Jameson, citando Jean-François Lyotard, definisce questa tendenza «il desiderio chiamato Marx», ovvero il bisogno tipicamente marxiano di ricostruire una narrazione storica complessiva, capace di riunire ciò che altrimenti sarebbe diviso, dimenticato o marginalizzato. Nella sua opera Tolkien incarnerebbe in altre forme questo stesso desiderio, come risposta alle mutazioni radicali imposte dalla modernità. Da questo punto di vista il legendarium tolkieniano offre una visione coerente e organica di mito e storia a una civiltà che ha dimenticato come pensare in termini storici, schiacciata dalla frammentazione capitalistica. Sarebbe questo dunque l’inconscio politico sotteso all’opus tolkieniano: un recondito bisogno di unità della visione e di senso.

Ora, è evidente che questo desiderio inconscio può generare chiavi di lettura della storia diametralmente opposte. Si può infatti ricercare il senso nel passato perduto, mitizzato ed edulcorato; oppure si può aspirare a superare dialetticamente la frammentazione in vista di una trasformazione sociale consapevole.

Tolkien in realtà non pende da nessuna delle due parti, perché se cristianamente è pessimista riguardo alla storia umana («Effettivamente io sono un cristiano, e anzi un cattolico, per cui non mi aspetto che la “storia” sia altro che una “lunga sconfitta”; anche se contiene […] alcuni esempi o intuizioni della vittoria finale», lettera n. 195), per lo stesso motivo è anche radicalmente refrattario all’idea di bloccarla o farla tornare indietro, dato che la storia è espressione della divina provvidenza e procede verso l’eucatastrofe finale. Tolkien non crede nel progresso così come non crede nella possibilità che il passato ritorni o che le cose possano essere conservate tali e quali. Per lui pretendere di dominare il divenire storico o pretendere di fermarlo sono entrambi approcci anticristiani.

Vero è però che, come ricorda Canavan nel suo articolo, c’è poco da dubitare sul carattere idealistico del racconto tolkieniano, come sul fatto che si tratti di un idealismo di matrice cristiana, appunto, e propriamente cattolica. Nel suo racconto è la dialettica tra il Bene e il Male che muove la storia; a dominare i destini degli esseri viventi sono le loro scelte etiche, l’esercizio del loro libero arbitrio.

Per provare a dire qualcosa di più, o a scavare più a fondo nell’inconscio politico della Terra di Mezzo, occorre dunque sottolineare che questa visione del mondo e della storia etico-centrica si regge su un’assenza, quella dello sviluppo della cultura materiale e dell’economia.

Per citare ancora una definizione di Jameson perfettamente calzante all’opera di Tolkien:

«fantasy is […] a celebration of human creative power and freedom which becomes idealistic only by virtue of the omission of precisely those material and historical constraints» (Jameson 2007).

In Arda e nella Terra di Mezzo nell’arco di millenni tutto muta e si evolve – i linguaggi, le stirpi, il calcolo degli anni, perfino la tettonica del mondo – fuorché la cultura materiale. La tecnologia è perennemente ferma alle navi a vela e al mulino ad acqua, alle spade e ai carri; i libri vengono ricopiati a mano; la polvere da sparo c’è, ancorché prerogativa dei maghi, ma non ci sono armi da fuoco; l’economia dei regni si regge prevalentemente sull’agricoltura, l’allevamento e il commercio (in particolare per i Nani), benché Tolkien in una lettera privata sostenga che a Gondor ci sarebbero state «many industries», probabilmente intese come manifatture, «anche se la cosa è a malapena accennata» (lettera n. 154).

In Arda e nella Terra di Mezzo nell’arco di millenni tutto muta e si evolve – i linguaggi, le stirpi, il calcolo degli anni, perfino la tettonica del mondo – fuorché la cultura materiale. La tecnologia è perennemente ferma alle navi a vela e al mulino ad acqua, alle spade e ai carri; i libri vengono ricopiati a mano; la polvere da sparo c’è, ancorché prerogativa dei maghi, ma non ci sono armi da fuoco; l’economia dei regni si regge prevalentemente sull’agricoltura, l’allevamento e il commercio (in particolare per i Nani), benché Tolkien in una lettera privata sostenga che a Gondor ci sarebbero state «many industries», probabilmente intese come manifatture, «anche se la cosa è a malapena accennata» (lettera n. 154).

Le società di quel mondo sono ferme allo stesso stadio di sviluppo e alla stessa divisione sociale del lavoro in ogni epoca del racconto. Generalmente l’economia della Terra di Mezzo è uno degli aspetti più trascurati, come già venne fatto notare da Naomi Mitchison allo stesso Tolkien. Lui si giustificò dicendo di essere più consapevole delle proprie mancanze riguardo l’archeologia e la cultura materiale che di quelle circa l’economia, a dimostrazione che forse la sua era stata davvero una scelta inconscia.

Il fatto è che lo sviluppo delle forze produttive, i mutamenti economici e sociali, hanno il brutto vizio di accompagnarsi a un tipo di conflitto difficilmente riconducibile a categorie puramente etiche. Non ci sono dubbi che nel racconto di Tolkien non ci sia spazio alcuno per i conflitti di classe; al massimo qua e là emerge il conflitto di genere, che però o si ricompone (i due casi più emblematici sono quello di Lúthien e di Éowyn) o non ha sbocco alcuno e finisce in tragedia (vedi la vicenda di Erendis). Tutto si tiene e garantisce che nulla interferisca con il racconto della storia come scontro etico e spirituale. Non c’è spazio per l’economia politica in Arda e questa è forse la sua caratteristica più “fantastica”.

Questa assenza risalta con più forza proprio nell’unico momento della vicenda – sul finale del Signore degli Anelli – in cui l’economia prende spazio nella storia, non a caso nell’angolo più moderno della Terra di Mezzo, la Contea. Un fatto che, se adeguatamente tematizzato, potrebbe forse alleviare i dilemmi etico-politici dei tolkieniani di sinistra alla Canavan. Perché, come dice Girolamo De Michele:

«A Tolkien manca la critica dell’economia politica, ma è la critica dell’economia politica che ci fa vedere in Tolkien cose che altrimenti ci sfuggirebbero (o che lui stesso non immaginava di aver messo nei suoi testi)».

5. L’economia politica impossibile

La società degli Hobbit nella Terza Era è già proto-borghese, per usi, costumi e mentalità. Nella Contea non ci sono re né regine, non c’è aristocrazia, eccetto un “Conte” che è ormai poco più di un titolo onorifico, tanto meno una casta guerriera, e la carica politica più importante, quella di sindaco, è elettiva. Quella degli Hobbit è una società di piccoli proprietari terrieri, commercianti al dettaglio, artigiani e servitori. Le norme vigenti sono consuetudinarie e fanno riferimento a un codice di antiche Regole date da un re ormai dimenticato.

Ne consegue che per prendere il potere nella Contea lo stregone corrotto Saruman mette in atto una strategia che passa per l’acquisizione del potere economico. Comprando all’ingrosso l’erba piparina da un piccolo proprietario terriero, Lotho Sackville-Baggins, un lontano parente di Bilbo, Saruman lo rende ricco e lo spinge ad acquistare altri terreni per rispondere alla domanda di “mercato” da lui stesso creata, fino a farne un monopolista. Quando costui ha sufficiente denaro da poter diversificare gli investimenti, acquista una taverna e un mulino, diventando il primo capitalista hobbit.

A breve, per governare il disequilibrio economico che si sta creando, Saruman introduce un potere coercitivo extra-economico, ovvero una milizia paramilitare proveniente da fuori, ma che può contare su una base di collaborazionisti hobbit. Ci si avvia così verso l’instaurazione di un regime statale moderno, nella versione di una plutocrazia poliziesca, e di un’economia basata sullo sfruttamento intensivo delle risorse naturali e lo stravolgimento del territorio (disboscamenti, introduzione del mulino a carbone, costruzione di edifici di mattoni).

Il surplus di prodotto non viene ridistribuito né commercializzato, bensì immagazzinato e tenuto ben chiuso, per garantire la penuria di beni e il conseguente ricatto economico sulla popolazione. Una volta rimpiazzato il suo uomo (anzi “mezzuomo”) di paglia, Saruman governerà proprio grazie a questa combinazione di scarsità di beni e violenza autoritaria, fino alla rivolta degli Hobbit che li porterà a scrollarsi di dosso il giogo tirannico e ripristinare la pace rurale precedente.

Questo per certi versi conferma il giudizio di un noto romanziere marxista come China Miéville che ha sempre ritenuto consolatorio l’escapismo tolkieniano:

«In Tolkien, the reader is intended to be consolated by the idea that systemic problems come from outside agitators, and that decent people happy with the way things were will win in the end. This is fantasy as literary comfort food» (Miéville 2000).

In effetti è quello che succede nella Contea: gli Hobbit scacciano il male allogeno e ripristinano lo status quo ante; si rivoltano, ma non cambiano nulla della loro struttura istituzionale e sociale. Eppure, per tutelarsi dall’eventualità che la storia si ripeta, dovrebbero aggiungere almeno una regola al codice antico di cui si sono sempre accontentati. Vale a dire una legge antitrust, un calmiere all’accumulo di ricchezza, una limitazione alla proprietà privata.

Infatti nemmeno il successivo editto di re Elessar/Aragorn, che fa divieto alla Gente Grossa di mettere piede nella Contea, potrà mai tenere al sicuro gli Hobbit, visto che per controllare l’economia della Contea Saruman non ha avuto bisogno di valicarne fisicamente i confini – se non quando ormai il gioco era bell’e riuscito –, ma gli è bastato usare appunto il libero commercio e un prestanome. Senza una legge che impedisca l’accumulazione proprietaria, quello che ha fatto Saruman potrà essere rifatto da chiunque in qualunque momento.

Se però gli Hobbit introducessero quella legge tutelativa starebbero già cambiando il loro sistema di autogoverno, starebbero accettando la necessità che la politica regoli l’economia per evitare che questa metta in crisi la tenuta sociale o addirittura produca una dittatura dei più ricchi. Ma se lo facessero uscirebbero dalla loro anarchia bucolica. Se Tolkien glielo consentisse, ciò equivarrebbe ad accettare che la mutazione economica impone i cambiamenti sovrastrutturali – anche se è precisamente quello che è capitato nella Contea, ancorché per un agente esterno, come sottolinea Miéville, e giammai per lo scoppio di contraddizioni interne – e soprattutto trarne le conseguenze: ovvero che a influenzare le scelte umane non è solo una visione etica, ma sono anche le circostanze materiali.

Solo lasciando la cultura materiale e l’economia fuori dal divenire storico Tolkien può mantenere il suo mondo secondario intonso dai conflitti reali che rispecchierebbero quelli del mondo primario.

Per certi versi, non c’è niente di più involontariamente “marxista” di questa necessità, perché non fa che confermare quello che i materialisti storici sanno da sempre: è lo sviluppo delle forze produttive a fare la differenza nella storia. Se vuoi negarlo devi ignorare l’economia, altrimenti questa prima o poi diventa economia politica.

Detto in altri termini: il «free will» cattolico su cui Tolkien impernia tutta la sua visione del mondo secondario avrebbe vita assai più dura se dovesse fare i conti con la lezione di Marx e di Freud: e cioè che noi non siamo quello che pensiamo, bensì pensiamo quello che siamo.

Detto in altri termini: il «free will» cattolico su cui Tolkien impernia tutta la sua visione del mondo secondario avrebbe vita assai più dura se dovesse fare i conti con la lezione di Marx e di Freud: e cioè che noi non siamo quello che pensiamo, bensì pensiamo quello che siamo.

È questo l’inconscio politico che la scelta di Tolkien rivela. E in un certo senso – se vogliamo paradossale – non c’è rivelazione che potrebbe rendere più soddisfatto un lettore marxista.

Forse, alla luce di una considerazione del genere, Canavan e soci riuscirebbero a mettersi l’anima in pace.

–

Saggi citati

G. Canavan, «Tolkien Against the Grain», Dissent: A Quarterly Socialist Opinion, Winter 2025).

F. Jameson, L’inconscio politico: il testo narrativo come atto socialmente simbolico, Garzanti, 1990.

F. Jameson, «The Great Schism» in Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions, Verso 2007.

I. Landa, Slaves of the Ring: Tolkien’s Political Unconscious, «Historical Materialism», 10 #4, 2002.

C. Miéville, intervista di J. Newsinger, «Fantasy and Revolution», International Socialism Journal #88, 2000).

R.T. Tally jr, «Realizing History: Tolkien and the Desire called Marx», in J.R.R. Tolkien’s “The Hobbit”: Realizing History Through Fantasy, A Critical Companion, Palgrave, 2022).

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Analisi davvero densa e centrata, grazie. Ci ho messo un po’ per leggerla adeguatamente, ma è stata molto salutare proprio perché l’articolo di Canavan tradotto su Internazionale mi aveva lasciato molti dubbi (a parte il solito errore, che non fanno solo gli americani, di attribuire ai Campi Hobbit parte della formazione adolescenziale di Giorgia Meloni). Forse anch’io avevo bisogno di ‘mettermi l’anima in pace’, ma l’analisi in qualche modo ‘pacifica’ due visioni che solo polemicamente vengono contrapposte, ma che sono invece due punti di vista in qualche modo complementari – e soprattutto rispettosi della complessità e dell’umanità di Tolkien. Bellissima la mise-en-abyme per cui leggiamo una versione nel mondo primario di quello che è un testo mitologico nel mondo secondario: spesso è un aspetto sottovalutato (sempre a svalutazione del valore letterario di Tolkien).

In quanto Faramir, ci tenevo a commentare per primo ;)

Ho appena letto il saggio “postumo” di Francesco Orlando sul “soprannaturale letterario”. Tentativo molto elegante di fare un discorso rigoroso e partecipe sul tema senza derive junghiane o narratologiche; con letture molto belle del “Giro di vite” e delle favole di Perrault. Senza volerlo (ma in alcuni passi ci va vicinissimo) Orlando offre i concetti definitori dei tre grandi “generi fantastici” della letteratura del XX secolo; l’horror (“soprannaturale di ignoranza”),la SF (“soprannaturale di trasposizione”) e l’ “high fantasy” (“soprannaturale di tradizione con figurazione di problemi”) -per chi volesse approfondire rimando alla lettura del libro !! Questo per immaginare COSA sarebbe potuta essere una “lettura tolkieniana” da parte di Orlando (secondo me Tolkien era un autore che Orlando avrebbe avuto tutte le basi per capire e “studiare”).

Una riflessione scaturita dal leggere Mito di Furio Jesi contemporaneamente a Lo Hobbit (più precisamente, la sua versione originale, dato che lo conoscevo finora solo in italiano).

Sarebbe forse corretto dire, anche alla luce di quanto detto nel post, che nel mondo di Tolkien la macchina mitologica sia vuota?

Mi spiego. Per quanto l’analisi delle “fonti” della Terra di Mezzo proposta nel post sia già propensa a dire di sì, proverei anche ad ignorarla e ad intravedere questa mancanza del Mito-in-sé nell’opera tolkieniana pure accettando per totalmente “reali” gli eventi narrati ne Lo Hobbit e nel Signore degli Anelli. Spero di non travisare Jesi dicendo che forse il Mito che si pretende essere o non essere nella macchina mitologica non corrisponda affatto con l’esistenza o la non-esistenza di una qualsiasi divinità, ma piuttosto si configuri come un insieme di normative o logiche che DEVONO essere seguite nel caso dell’esistenza della stessa divinità. In altre parole, venisse provata l’esistenza di Dio, un Mito esistente significherebbe che dovremmo, ad esempio, obbedirgli, o che la sua scoperta fosse necessaria e fatale. È l’espressione applicata all’esistenza antropologica della predestinazione, la fusione completa dell'”è” e del “dev’essere”.

Posta questa come natura del Mito mi sembra più o meno chiaro che nella Terra di Mezzo questo sia assente. Nello specifico, sebbene agisca la Provvidenza a far coincidere l'”essere” ed il “dover essere”, questa lo fa gratuitamente. Manca totalmente la parte normativa del Mito. Frodo non fa nulla per ingraziarsela, eppure all’ultimo momento lo salva da un destino terribile. Non c’è sacrificio, non c’è preghiera. È un intervento in cui il divino si manifesta in una maniera puramente ontologica, senza che questo sia legato ad un Discorso (cioè ad un Mito) appartenente agli stessi personaggi od alla loro società. Possiamo metterlo a contrasto con la visione di Eliade. Nella prospettiva del saggista rumeno, Dio si è ritirato dal mondo, e gli uomini possono salvarsi legandosi ad una delle sue incarnazioni ancora accessibili per richiamarlo (es. San Michele Arcangelo per la Guardia di Ferro). Invece in/per Tolkien il Discorso non regge. Gli angeli come Gandalf (senza citare Saruman e Sauron) sono esposti alla corruzione tanto quanto gli uomini, se non di più, la vittoria non è mai certa, richiamare Dio non è necessario perché Lui è con e dentro di noi, sempre, e le nostre azioni dipendono soltanto da noi stessi.