.izziR otreblA

Nella terza parte del nostro romanzo d’esordio Q spunta tale Adalberto Rizzi, detto «frate Pioppo».

54 comincia con l’uscita di casa di Carlo Alberto Rizzi, poeta triestino.

Guerra agli umani annovera tra i personaggi il cacciatore Gilberto Rizzi.

In New Thing un ufficiale di polizia di New York si chiama Albert D. Rizzi.

La novella American Parmigiano si incentra sulle peripezie oltreoceano di tale Albert Rice, al secolo Adalberto Rizzi.

Nel racconto Arzèstula appare in sogno, in una Ferrara che è wasteland, tale Rizzi.

In Altai uno dei due luogotenenti del protagonista si chiama Gualberto Rizzi.

Ne L’armata dei sonnambuli si rievoca un attore di teatro di nome Norberto Rizzi.

Ne L’invisibile ovunque si menziona un certo Rizzi che in trincea, durante i bombardamenti, coltiva un suo passatempo.

Ne La Q di Qomplotto tra i personaggi che affollano la copertina di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band fa capolino Alberto Rizzi.

In Ufo 78 partecipa a una veglia ufofila sul monte Quarzerone Alberto Rizzi, postino in quel di Papozze, nel Delta del Po.

Ne Gli uomini pesce ha un ruolo importante Bertolt Rizzi, geometra di Ariano Polesine e fratello del postino di cui sopra, che in realtà all’anagrafe si chiama Albrecht.

Che è ‘sta fissazione per il cognome «Rizzi», quasi sempre associato a nomi di battesimo terminanti con la desinenza di origine sassone -berto?

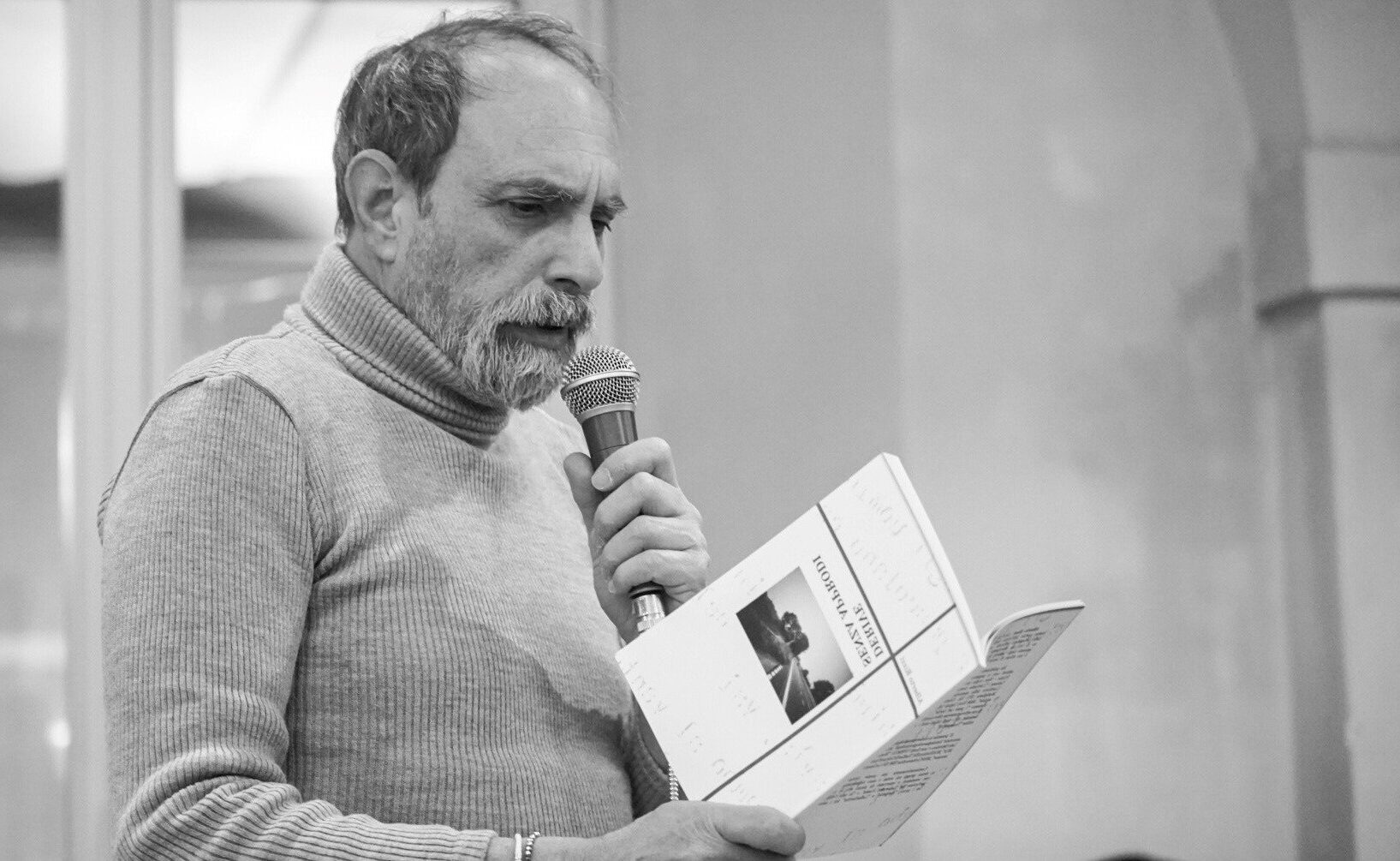

Sono tutti cameo di Alberto Rizzi, classe 1956, poeta e performer polesano, tra i fondatori del Luther Blissett Project, ispiratore della celebre beffa a Chi l’ha visto? che diede la prima spinta propulsiva al progetto.

La messa in pratica della beffa – rivendicata agli inizi del 1995 – precedette di pochi mesi l’idea di scrivere Q. Venne perciò naturale inserire tra quelle pagine il Rizzi sotto mentite spoglie, e da allora le sue comparsate sono una sorta di marchio di fabbrica nascosto.

Qualche mese fa ricorreva il trentennale della beffa a Chi l’ha visto?, e all’articolista del Fatto Quotidiano Valentina Stella è venuta l’idea di intervistarne l’inventore. Per vari contrattempi – ragioni che nulla hanno a che fare coi contenuti – l’intervista non è stata pubblicata, e così, col permesso di Valentina e Alberto, la proponiamo noialtri, come strenna agostana per lettrici e lettori di Giap.

Naturalmente, le opinioni quivi espresse dal Rizzi sono del Rizzi, chi vuole chiedergli qualcosa si rivolga a lui medesimo.

Nel pubblicare, ricordiamo due persone legate in vari modo a queste vicende, che non potranno leggere queste righe: Emanuela Biancuzzi (1970-2024) e Fiore De Rienzo (1959–2025).

Buona lettura.

⁂

V.S. Quest’anno si festeggiano i trent’anni dalla burla mediatica che hai ideato insieme agli aderenti del Luther Blissett Project. Chi è, quindi, Harry Kipper?

A.R. All’inizio ce n’erano addirittura due, di Kipper: erano dei performer inglesi dentro quel giro artistico molto off e seguitissimo negli anni Ottanta e Novanta. In seguito Harry Kipper è diventato semplicemente un nome, né più né meno come Luther Blissett. Com’è noto, quest’ultimo lo scippammo a un calciatore perché ci piaceva; è diventato questo pseudonimo collettivo, questa creatura, una specie di Frankenstein artistico-mediatico conosciuto anche adesso, uno dei cui nuclei si è poi evoluto in Wu Ming: qui è transitato lo zoccolo duro di Blissett che continua alla grande con molte manifestazioni, e non solo di scrittura.

V.S. Prima nacque l’individuo/non individuo Harry Kipper, e solo in un secondo momento l’idea dello scherzo mediatico. Perché lo faceste?

A.R. La burla nacque qui in Italia, ideata da me e portata avanti assieme ai Blissett di Bologna, Piermario Ciani e ad altre persone utilizzando tutto quello che serviva per renderla credibile, compreso il nome di Kipper.

Piermario ed Emanuela. L’autobiografia sui generis Piermario Ciani. Dal Great Complotto a Luther Blissett si trova qui. I progetti artistici di Emanuela sono qui.

Il nostro ragionamento fu di ordine molto pratico: volevamo dare visibilità a livello nazionale all’intero progetto del multiple name Luther Blissett, e per questo ci serviva una sorta di detonatore che lo facesse arrivare agli onori della cronaca. Al pari di tante operazioni del genere – almeno due in quegli anni, sempre in ambito artistico: la faccenda delle teste di Modigliani e quello che viene denominato «complotto di Tirana» –, anche noi volevamo portare all’attenzione della gente la facilità con cui è possibile creare una bufala mediatica dal nulla e a cui tutti possono credere solo perché amplificata dai mezzi d’informazione.

In tal senso la madre di tutte queste operazioni – paragonabile per importanza a Il signore degli anelli per il fantasy – fu il famoso sceneggiato radiofonico La guerra dei Mondi trasmesso nel 1938 da Orson Welles e tratto dall’omonimo romanzo di fantascienza di Herbert G. Wells.

La differenza sostanziale con gli altri progetti era la nostra urgenza di andare sotto i riflettori: non ci limitammo solamente alla burla goliardica e ai granchi madornali a cui la critica d’arte contemporanea può abboccare quando una notizia è ben confezionata.

V.S. Come sono entrati in contatto con voi gli operatori di Chi l’ha visto? e come avete fabbricato il materiale per rendere veritiera l’esistenza di Kipper?

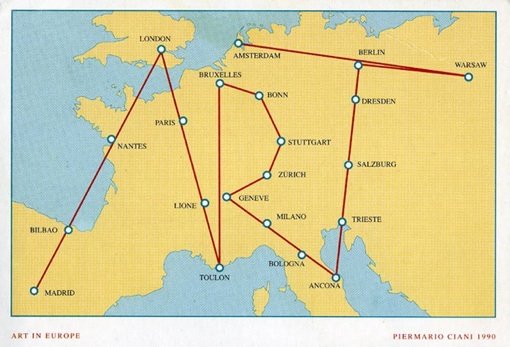

A.R. Mandammo un comunicato all’ANSA su questo artista disperso al confine col territorio dell’ex Jugoslavia, mentre faceva una performance in bicicletta lungo l’Europa per scrivere sulla mappa la parola «ART»: questo, girato poi alla trasmissione, riportava il numero di telefono di Radio K Centrale di Bologna, cioè il quartier centrale radiofonico dei Blissett. Una volta ricontattati abbiamo cominciato a costruire la burla con tutto il materiale che poteva servire per un discorso di vedo/non vedo: soprattutto le false notizie su questo viaggio di Blissett per l’Europa e le “testimonianze” legate ai progetti di Arte Postale.

Piermario Ciani, «Art in Europe», tracciato psicotopografico, 1990. Fu “riciclato” come parte della beffa a Chi l’ha visto?

Erano tutte informazioni fasulle, ma credibili: è così che si costruisce qualsiasi manipolazione. Andò tutto bene, finché poi in Inghilterra ci fu una questione con i documenti per cui a Roma subodorarono il trucco e fermarono tutto, ragione per cui all’ultimo momento il servizio non andò in onda. Al di là dell’equivoco – che non so se non fosse stato previsto adeguatamente da chi era in Inghilterra, o avevamo noi sottovalutato il rischio – la faccenda era assolutamente credibile.

V.S. Esistono due versioni su come Chi l’ha visto? abbia scoperto il vostro piano. La prima sostiene che un dipendente della redazione vivesse proprio a Udine e, sentendo di questa leggenda urbana che aveva nel frattempo preso vita propria rispetto agli intenti iniziali del LBP, svelò Kipper quale progetto costruito a tavolino. L’altra ricorda ciò che dici: la RAI chiamò le autorità inglesi per accertarsi della sua (in)esistenza all’anagrafe.

A.R. La seconda delle due è quello che successe veramente, dato che l’inghippo successe in Inghilterra. L’una però non esclude l’altra: che poi fosse arrivata una voce da Udine o da qualsiasi altra parte del mondo sul progetto non è nemmeno da escludersi.

V.S. Come nacque la collaborazione con Londra?

A.R. Questo riguarda i rapporti che la costola bolognese aveva per conto proprio.

Io coinvolsi Piermario Ciani, una persona che conobbi nell’ambito dell’Arte Postale e che già si era interessato a questo progetto: una mente molto lucida, la sua.

Allo stesso modo i bolognesi – alcuni di loro oggi sono i Wu Ming – avevano contatti all’estero che io non avevo, per esempio con l’artista in carne ed ossa Stewart Home che fu incaricato di far correre la troupe in giro per Londra e dintorni.

Stewart Home, che insieme a Richard Essex della London Psychogeographical Association (vedi il logo sotto) portò in giro la troupe di Chi l’ha visto? per l’East End londinese.

V.S. Il materiale che mostraste alle telecamere per rendere credibile l’esistenza di Kipper fu creato per l’occasione, o riciclaste dei vostri lavori tra i membri di LB per l’occasione?

A.R. Tutt’e due. Ad esempio, la famosa fotografia di LB è un collage di quattro foto che uno dei membri bolognesi del progetto credo abbia ricavato anche da foto dei suoi parenti. Quando io portai la troupe a Udine utilizzai delle mie opere di Arte Postale, per rendere la storia ed il personaggio più credibili, oltre ad affermare di ricordare scambi epistolari mai avvenuti su quei lavori e cose del genere. Riutilizzammo molte cose, mentre alcune furono create di sana pianta per l’occasione.

V.S. Come eravate coordinati tra i due Paesi?

V.S. Come eravate coordinati tra i due Paesi?

A.R. Il gruppo che sovrintendeva era quello dei LB a Bologna, poi le diramazioni sia in Italia che in Gran Bretagna portavano avanti il progetto per conto proprio nel resto del territorio. Io ricevetti la troupe presso l’emittente Radio Onde Furlane di Udine, dove le mostrai i rapporti di Blissett con l’Arte Postale. Fu un’operazione a sé, come lo erano per esempio quelle della Amorevole Compagnia Pneumatica in campo teatrale e i cosiddetti «attacchi psichici» che si facevano per Bologna, anche se finalizzata a dare credibilità a tutto l’impianto.

V.S. Si è accennato all’esistenza di una cassetta che Kipper avrebbe lasciato a casa di Ciani prima di sparire.

A.R. È solo una delle tante voci messe in giro per rafforzare il realismo della burla.

V.S. È stata creata per alludere a false ipotesi sulla ragione della scomparsa di Kipper, così come successe per altre performance fatte da Blissett, come fu nel caso della notizia della scimmia pittrice durante la Biennale di Venezia?

A.R. Mi ricordo bene della scimmia Loota, era il 1995: in quell’occasione però non partecipai perché ero in un periodo di pausa dalla creatività, uscii anche dall’Arte Postale. Comunque sì, tutto quello che serviva a intorbidire le acque creando realismo ci tornava utile, sempre cercando di non superare i limiti della credibilità. Far vedere un intreccio di lavori tra Italia ed Inghilterra con questi artisti inglesi – che in effetti era vero, con l’Arte Postale si lavora in tutto il mondo – era mostrare qualcosa di assolutamente credibile e realistico. Chi avrebbe mai verificato l’esistenza di quella cassetta? Però Kipper esisteva, il fatto che dei pazzoidi vadano in giro per l’Europa a fare performance, magari pure in zone di guerra, anche questo è vero pure oggi… Quindi la cosa stava in piedi.

V.S. C’è stato anche il caso di Darko Maver in quegli anni, un altro artista inesistente.

A.R. – Ad un certo punto non ho più seguito questo genere di operazioni. Ora sono perplesso sulla loro utilità: è giusto mettere il dito nella piaga di certe situazioni e sistemi, ma io vedo che in termini di ricaduta sulla gente non hanno alcun risultato. Non la ebbe nemmeno l’operazione di Orson Welles, con tutto che eravamo, quasi un secolo fa, con una ben minore copertura mediatica, invasività e manipolazione della gente. Ancora una volta nessuno si chiede se ciò che passa il telegiornale sia vero oppure no.

Abbiamo avuto degli esempi molto espliciti anche ultimamente, a cominciare con le immagini di videogame spacciate dai tg per raid della guerra d’Ucraina: nessuno si è chiesto se le cose stiano veramente come dicono. Intendiamoci, mettere in crisi e portare l’attenzione su queste storture va sempre bene; sono solo molto pessimista riguardo una possibile ricaduta sulla maggioranza della gente. I libri di vera informazione vengono letti soltanto da quelli che hanno già una certa sensibilità o una propensione a ragionare sui problemi in modo autonomo, ma per la maggioranza passano sempre addosso come acqua fresca.

V.S. Nel saggio Totò, Peppino e la guerra psichica 2.0, il LBP affermava che la gente comune sarebbe già consapevole della falsità intrinseca al sistema dell’informazione: era solo questione di validarne il pensiero.

V.S. Nel saggio Totò, Peppino e la guerra psichica 2.0, il LBP affermava che la gente comune sarebbe già consapevole della falsità intrinseca al sistema dell’informazione: era solo questione di validarne il pensiero.

A.R. – È un punto di vista. Anche se fosse vero, il problema è che il risultato non cambia: la maggioranza continua bellamente a credere a tutto quello che le si racconta. Il discorso è molto semplice ed è, diciamo, “matematico”: perché c’è poco da fare, la qualità è faccenda minoritaria, è legge di natura e vale anche per l’uso della capacità critica che ha il singolo. Cerchiamo pure di svegliarlo ogni volta che si può: perso per perso potrebbero svegliarsi all’ultimo momento o forse non si sveglieranno mai, ma nel frattempo tentiamo di rafforzarli.

Personalmente sono passato dal credere che fosse possibile risvegliare almeno una porzione significativa di persone al ritenere che sia un percorso personale; e sì, facciamo vedere tutto quello che si vuole, ma rimarrà sempre così.

Si potrebbe anche dare ragione alla teoria iniziale di Blissett, cioè di continuare a volerle rafforzare finché la cosa non scoppia. È semplicemente un ragionamento di strategie, di costo-efficacia. Io credo che ormai dire «svegliatevi, state attenti, guardate che…» non serva più: per carità, farlo se si ha voglia e tempo va sempre bene, ma è inutile aspettarsi dei risultati. Questo tipo di operazione farà breccia su un paio di persone, ma non cambierà la massa.

In natura le cose non funzionano democraticamente o per maggioranza, ma per massa critica. Ad un certo punto un tot di energia – che non corrisponde al 51% o più – riesce a smuovere le cose. Cosa significa questo? Che se un 25-30% della popolazione di un Paese fosse monoliticamente deciso e convinto a fare qualcosa, potrebbe farla e cambierebbe le cose.

Arrivare a questo livello di coesione parte da una presa di coscienza personale del singolo. Ciascuno dovrebbe capirlo e cominciare a fare qualcosa per arrivare ad essere massa critica nella realtà che vivono, a partire dal proprio piccolo a partire dal proprio condominio, quartiere, via, eccetera.

È questo il punto e bisogna dire la verità: che abbiamo anche il tempo contro, perché si fa molto prima a distruggere che a costruire. E chi governa lo sa molto bene. La logica sarebbe ragionare insieme come comunità per trovare soluzioni ai problemi che ci affliggono: arrivare a questo livello è la vera difficoltà e il vero salto di qualità.

V.S. È trasformare una massa acritica in una in azione?

A.R. Sì, ma attenzione a quello che ho detto prima: questa “massa”, democraticamente parlando, non avrà mai la maggioranza. A questo punto lasciamo stare il concetto di massa, almeno per come è veicolato dalle ideologie nate dall’Illuminismo: alla fine chi vuole fare, fa. Per quanto i social siano una iattura anche lì, leggendo tra le righe, si riesce a capire qualcosa: ci sono tutte le possibilità con Internet e i giornali, bene o male basta incrociare le notizie, glielo si dice in tutti i modi.

V.S. Un’immagine simbolica di questa situazione potrebbe essere quella di Zarathustra che, stancatosi di tentare a svegliare la coscienza comune, lanterna alla mano durante il giorno, diventa un trickster: con la consapevolezza di non riuscire a rendere consapevole chi lo circonda, agisce come potenza e forza di cambiamento per il puro potere di farlo.

A.R. Esatto, anche se bisogna stare attenti a certe definizioni: «agire per il puro potere di farlo» porta di solito ad esiti esiziali, visto che parliamo di operare nel sociale. A ragionare in questo modo, si arriva dritti all’hybris e abbiamo ottimi esempi di cosa succede a perdere il proprio equilibrio di giudizio in questo modo. Dopotutto lo stato di hybris è quello in cui si trovano i governanti attuali e sappiamo cosa stiamo rischiando.

Adesso il salto di qualità è quello di riuscire ad agire in gruppo. Quindi: io sono qua e questa è la mia soluzione ad un problema, ti interessa? Parliamone, magari ne hai una migliore. Non ti interessa? Beh, vai per la tua strada, continua a votare, vai alle manifestazioni dei pacifisti per il riarmo, fai quello che vuoi.

V.S. In quegli anni, pur collaborando al LBP, hai comunque mantenuto la tua identità e proseguito separatamente ed in autonomia con le tue opere poetiche. Come vedi la convivenza di questi due mondi in te?

A.R. Da una parte a me interessava tutto ciò che era collettivo, cioè le modalità con cui si interagiva nell’Arte Postale sia fisicamente che a distanza; inoltre, il discorso del multiple name toccava un discorso molto rognoso e chiacchierato anche oggi ovvero quello dei diritti d’autore. Dare la possibilità a tutti di poter partecipare ad un’operazione collettiva senza copyright e i cui prodotti rimangono disponibili sempre e comunque gratuitamente era una provocazione molto intrigante; quindi dissi: «mi piace quello che fate, mi va di darvi una mano, poi io rimango io». Non fui certo l’unico: vale pure per Piermario Ciani, che fu sempre Luther Blissett e anche Piermario Ciani.

A me interessava sia questo, sia lo sperimentare un’interazione più di persona, che non con l’Arte Postale che prevede lavori collettivi, ma a distanza: ci si scambiava un’opera per posta, la si interventava e la si rimandava in giro. Con LB si lavorava quasi sempre di persona e questo per me era molto coinvolgente.

Ripeto: c’era questo discorso del superamento del copyright che trovo sbagliato, per come è concepito ora: bisognerebbe arrivare ad un compromesso, per cui i diritti d’autore siano sfruttabili solo dall’autore stesso e terminano con la sua morte. Non è che uno ne eredita i diritti, l’opera diventa pubblica e basta: quindi una sorta di compromesso tra l’arte “di tutti” e il ritorno economico per ripagare l’autore della fatica del suo lavoro. Anche nell’Arte Postale non c’è copyright, però questo modo di interagire coi Blissett mi sembrava un passo avanti.

Ora come ora, tutto è fuori etica perché tutto è in mano al mercato: il nostro discorso di avere un nome in cui chiunque potesse riconoscersi, producendo quello che si voleva e facendolo circolare liberamente, era comunque un passo avanti; forse maggiore – dal mio punto di vista – rispetto all’Arte Postale, nella quale magari si usa uno pseudonimo, ma l’individualità rimane.

V.S. Ti sei prestato al progetto senza l’illusione di iniziare a perseguirne l’ideologia comune in maniera dogmatica.

A.R. – Sì: «sono io, sono qua, vi do una mano, sono questa entità multipla; però per certe cose continuo a essere io». In quegli anni l’autore dei miei libri era Alberto Rizzi, non Luther Blisset: nelle note biografiche era menzionato chiaramente che partecipavo al progetto, ma il lavoro poetico era una cosa esclusivamente mia.

Non c’è copyright neanche sui miei lavori, però ci tengo che venga messo il mio nome: anche questo è un modo per riflettere sulla struttura di un sistema, che alla fin fine non serve a far girare le idee e non premia veramente chi merita nell’ambito della creatività. Anche questo modo di agire vuol essere una provocazione.

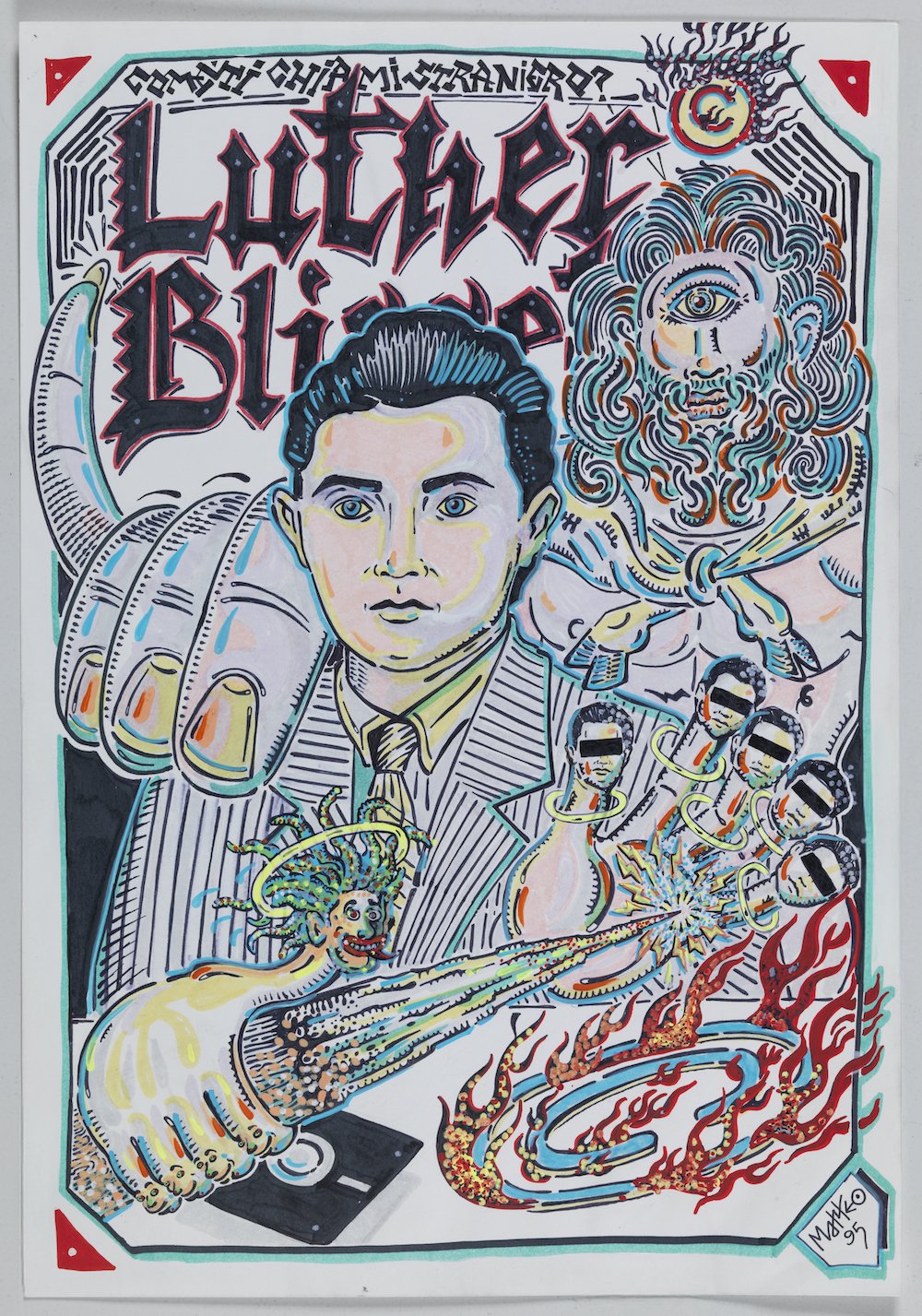

Matteo Guarnaccia, «Come ti chiami, straniero? Luther Blissett», tecnica mista su carta, 1995. In alta definizione qui. L’originale è al MART di Rovereto, parte del Fondo Piermario Ciani.

V.S. Gli altri componenti del LBP – ora confluiti in Wu Ming – ti hanno citato in diversi loro scritti, a partire da Q: qual è la ragione, secondo te, e quale rapporto intercorre tra voi tuttora?

A.R. Innanzitutto un rapporto di rispetto reciproco, visto che siamo ancora in contatto. La burla alla RAI, poi, fu un momento fondamentale nella loro carriera e nella “vita” di Blisset. Questa mia trovata è stata il detonatore per far diventare il nome noto al grande pubblico, trainando così le vendite dei primi libri. Poi non ebbero più bisogno di certi espedienti, come non ne hanno certo bisogno come Wu Ming: però all’epoca fu un punto di svolta, quindi evidentemente c’è rispetto reciproco, perché siamo stati tutti quanti molto coerenti nelle posizioni che abbiamo preso.

Io sono un poeta prestato alla prosa, nel senso che ho scritto due romanzi, ma quasi me ne vergogno: nel primo romanzo mi presi comunque la soddisfazione di citare due di loro, per render loro la pariglia. Se invece mi chiedi come me la cavo a scrivere poesie ti rispondo: «Guarda, se dieci anni fa mi hanno antologizzato in Cina, il mio mestiere si vede che lo so fare». Questo per dimostrarti il rapporto di cameratismo che intercorre tra noi: ognuno sta facendo la propria carriera e va avanti per la sua strada, poi ogni tanto ci si sente, e – se capita – volentieri ci si dà una mano.

V.S. Credi che qualcuno abbia saputo cogliere l’eredità dell’esperienza blissettiana?

A.R. – Non saprei. In Italia non credo da quello che vedo in giro, ma cosa ne sappiamo nel resto del mondo? Il suo nome era diventato una sorta di frullatore in cui entrava di tutto, anche episodi singoli accaduti un po’ ovunque nel mondo: ci furono dei Blissett in Australia, cioè agli antipodi… Cosa succede di paragonabile a Blissett e Wu Ming all’estero? Ormai sono nomi conosciuti, qualcuno potrebbe scoprire del loro esordio, prenderne esempio e creare qualcosa di simile pur con intenti completamente diversi.

Purtroppo c’è questo equivoco: crediamo di sapere tutto, perché convinti che la rete ci dice tutto, mentre in verità sappiamo ancora di meno. La marea di dati è così vasta che non si può essere certi di non perdersi qualcosa. Potrebbero esserci dieci progetti a nome multiplo paragonabili a LB attivi in questo momento in diversi paesi del globo e noi non saperlo minimamente. magari se vai lì a dir loro: «Sai che 30 anni fa in Italia hanno fatto la stessa roba?» ti rispondono: «ma va’, davvero?».

Credo che in Italia ormai Blissett sia storia. L’estero lo conosco per via indiretta, però mi sembra che ci sia più attenzione, rispetto e circolazione di idee in campo artistico e culturale: un nome e un’esperienza paiono venire a galla più spesso. Avevo parecchi contatti anche in Germania, con l’Arte Postale: potrebbe anche darsi che senza saperlo, qualcuno di quelli che conoscevano me hanno fatto girare discorsi su questa esperienza, senza che io ne sappia nulla. Sarà l’effetto dell’erba del vicino o che cinquant’anni di carriera artistica mi hanno reso molto critico e negativo sulla realtà italiana.

V.S. Il paradosso tutto nostrano è che il Belpaese si vanta di detenere l’arte migliore del mondo – affermazione discutibile, perché si può effettivamente dire che esista un’arte migliore di un’altra? – senza però curarsi degli artisti viventi che hanno ancora molto da dire.

A.R. È un sistema che perpetua se stesso sia nel bene che nel male: se è basato sull’ignoranza ed è fuori etica non si può pretendere che valorizzi la qualità. La maggior parte della gente è così stupida da affermare che Leonardo da Vinci, Masaccio e Petrarca sì erano artisti, non come quelli di adesso. Non capiscono come questi fossero l’avanguardia della loro contemporaneità, Masaccio rappresentò l’innovazione artistica del suo tempo così come lo fu Picasso negli anni Dieci del Novecento e come lo è adesso Maurizio Cattelan. Si tratta di relativizzare la propria epoca in base a quello che è la propria era.

V.S. Il vostro progetto di sabotaggio mediatico fu sventato poco prima che raggiungesse il culmine e per questo non venne mai trasmessa. Non siete mai stati curiosi di vedere i materiali raccolti dalla troupe di “Chi l’ha visto?”? Ne avete mai richiesto la visione?

A.R. Io sì, sarei curioso; gli altri non lo so. La realtà è che non sappiamo nemmeno se ci sia stato un prodotto finale: delle riprese e dei nastri ci sono stati, però non sappiamo nemmeno se li abbiano tenuti e non c’è mai venuta la curiosità di chiedere notizie in giro. Nessuno ci ha mai contattati, immagino che fossero molto incavolati: forse ora, passati tanti anni, i rapporti sarebbero diversi.

L’operazione riuscì, ci fu buona esposizione mediatica e in effetti si parlò, tra gli addetti ai lavori, della manipolabilità delle notizie e della gente: fu comunque un successo, quindi a quel punto semplicemente proseguimmo. Non mi risulta che quelli di Bologna abbiano chiesto di vedere o sapere qualcosa di quanto raccolto dalla RAI.

V.S. Dopo 30 anni non avrebbe nulla da perdere nel rendere disponibile il prodotto finito.

A.R. Chiaro. Poi bisogna vedere come la presero allora, se hanno detto «Mamma mia, butta via tutto e finiamola qui», o se hanno comunque conservato il materiale raccolto: dopodiché bisognerebbe sentire i responsabili del programma dell’epoca, a cominciare da Fiore De Rienzo, ma purtroppo è morto.

In ogni caso, questa storia è nel passato. Per noi fu l’occasione per cercare di smuovere qualcosa nella testa della gente, come sempre con qualsiasi forma d’arte in maniera più o meno provocatoria: qualsiasi operazione artistica serve proprio a questo. Tutte le cose fatte da Blissett, a partire dagli attacchi psichici fino a questa, alle performance e agli interventi teatrali della Pneumatica erano in questo senso.

V.S. Mi hai spiegato chi fossi prima e durante l’esperienza LB. Chi sei adesso, dopo cinquant’anni di carriera alle spalle in ambito artistico?

A.R. Ho avuto una carriera in tantissimi ambiti e per una serie di circostanze sono prima di tutto uno scrittore di poesie. Ma sempre pronto a riprendere le attività fatte in precedenza, negli altri campi, dai cortometraggi alle performance, all’astrattismo, al teatro; e comunque continuo per la mia strada, senza cambiare il mio modus operandi, standomene alla larga dalle Istituzioni: che giustamente mi ignorano.

Ho avuto delle belle soddisfazioni con la poesia, non solo in Italia ma anche all’estero. D’altro canto fu anche una scelta obbligata: scrivo poesia, perché è il campo artistico nel quale riesco a raggiungere il maggior numero possibile di persone, con il minimo dispendio di soldi ed energie. Con l’arte astratta questo non sarebbe possibile, non con la situazione che c’è in Italia ad esempio.

Se ti chiedono chi è Alberto Rizzi, rispondi che è soprattutto un poeta, ma posso essere anche molto altro. Sono molto Blissett in questo, posso prendere in mano diverse attività e ricavarci qualcosa: dopo mezzo secolo di lavoro ci si riesce ad autovalutare ed essere consapevoli del fatto che, per esempio, la musica è meglio che me la scordi; ma che probabilmente nel campo della scultura, anche se non ho mai fatto nulla, qualche idea buona potrei avercela.

È un discorso di circostanze. Fino a pochi anni fa c’era una persona a Ferrara che mi portava in palmo di mano e che mi fece fare tante mostre e presentazioni di libri, ma purtroppo ora è morta. Sono i casi della vita. Attualmente seguo la mia attività che è al 95% scrittura il cui 95% è scrittura poetica. Se ci saranno altre occasioni, le coglierò.

V.S. A cosa stai lavorando al momento?

A.R. – Ho alcune raccolte di poesie in vari stadi di lavorazione, ce n’è una di cui non dico niente, per scaramanzia, in quanto potrei perfino aver trovato un editore serio; e una che sarà pronta l’anno prossimo, e poi alcune altre ancora incomplete. Ho anche una raccolta di racconti di stampo goth anch’essa in cerca di editori. Tutti gli altri progetti possibili sono “in sonno”.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)