«Abbiamo tutti un’amica, un compagno, un amante, una parente, un vicino di casa, una collega che fino a pochi anni fa era inequivocabilmente di sinistra, ma da qualche tempo ha la mania di leggere dei blog un po’ ambigui, di seguire pagine Facebook che ci lasciano perplessi, di citare cazzari patentati come se fossero importanti pensatori controcorrente, di fare discorsi che riecheggiano quelli di Salvini ma in versione “comunista”…»

Uno spettro ci porta in volo nei luoghi della lotta di classe, dove si vede che certi discorsi “marxisti” contro l’immigrazione non solo di marxista non hanno nulla, ma sono una truffa ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori. Di tutti i lavoratori: immigrati e autoctoni.

–

di Mauro Vanetti

indice della seconda puntata

6. Terza notte

7. Lenin No Border

8. L’ultima notte

9. La «bella sinistra di una volta» vi schifava uguale

10. Poscritto

6. Terza notte

Ormai aveva preso un po’ di confidenza. Si era fatto già trovare per strada, appoggiato a un muro.

— Bravo! Arrampicati — urlò il fantasma di Marx, gettando una scala di corda lunghissima da un puntino lontano nel cielo. La scala si srotolò fino quasi a toccare terra. Ondeggiava placidamente davanti al naso di Diego.

— Muovi il culo! — gridò la voce tonante da lassù. Il giovane era terrorizzato ma, un passo tremante alla volta, salì tra i palazzi, sopra la nebbia, verso le stelle, fino alle prime nubi. Ogni istante temeva di precipitare ma non osò disobbedire al famoso filosofo morto nel 1883.

Finalmente, scavalcò il parapetto della navicella di vimini e vide Marx manovrare le corde e la fiamma della mongolfiera per partire.

— OK. Questa volta niente jet, dobbiamo viaggiare di giorno e guarderemo da lontano. Puoi usare quel cannocchiale, ha un buono zoom.

Diego non si trattenne: — Egregio lemure, maestro, ma perché lo chiami «jet», quando c’è una bellissima parola italiana, «aviogetto»? E poi perché «zoom»? «Ingrandimento»! E anche «OK»…

Marx si irrigidì di colpo. Strizzò gli occhi sotto le sopracciglia folte e digrignò i denti. Lasciò la guida dell’aeromobile.

— Primo: lemure lo dici a tua sorella.

— Ma vuol dire spirito notturno! Dal latino.

— Lo so! Ma su Google trovi solo scimmiette ormai. La lingua si evolve, bestia.

— Capisco.

— E questa cavolata di non usare parole straniere da dove nasce? Cos’è, la difesa linguistica della patria? Gli operai non hanno patria. E se hai letto mezza pagina mia, metto una parola straniera ogni due righe. Se è in inglese, ci metto il francese. Se è in tedesco, ci metto l’inglese. Se è in francese, ci metto il tedesco. Ma si può essere un uomo di cultura nel secolo decimonono senza essere un po’ cosmopolita? E tu sei del ventunesimo e mi fai queste manfrine! Ma vatti a nascondere!

— Scusami.

— Scusato. Ora riprendo in mano questo trabiccolo e tu non mi rompi le balle. OK?

— Va bene.

— No! Devi dire «OK».

— Ma… ti prego… non riesco.

— Dillo!

— O… K.

— Alright.

ll pallone era di un tessuto rosso scuro su cui campeggiava in eleganti caratteri ottocenteschi color oro la scritta pubblicitaria «ERMEN & ENGELS». — Non chiedermi niente. — borbottò il lemure.

Prima dell’alba, le luci assonnate di una metropoli resero facile l’orientamento: — Ma quella è Roma! — disse emozionato Diego. Lo spettro sbadigliò e tenne la rotta, lasciando scorrere la capitale alla sinistra.

Un paio d’ore dopo, superati altri centri più piccoli, si cominciò a riconoscere in lontananza una città importante, dal piano regolare, in mezzo a un collage di rettangoli di varie tonalità di verde: campi di frutta e verdura.

— Riconosco anche quella: è Littoria!

Marx lo fulminò con lo sguardo.

— Latina! Volevo dire Latina… — si corresse subito Diego.

— Sai chi sono i Sikh? — domandò il vecchio.

— Un credo esotico.

— Esotico non vuol dire niente. Per te sarebbe esotica anche la Corsica. È una religione originaria dell’India. Ci sono più di ventimila sikh che lavorano nell’Agro Pontino, in condizioni pessime, anche 12 ore al giorno, per una paga ridicola. Gli stessi capi o capetti forniscono droghe per sostenere i ritmi nei campi e nelle serre: Engels mi raccontava che ai nostri tempi i capitalisti a volte usavano metodi simili nelle fabbriche inglesi.

— Questo è l’effetto dell’immigrazione clandestina.

— E come al solito ti sbagli. Sono quasi tutti immigrati regolari. La legge Bossi-Fini stabilisce che l’entrata regolare del migrante in Italia possa avvenire dentro i flussi prestabiliti a condizione che l’immigrato abbia già un contratto di lavoro pronto prima di partire. Di solito è una farsa perché questo è praticamente impossibile; ma le farse possono diventare tragedie. Ci sono dei reclutatori che vanno nei villaggi del Punjab e vendono a credito dei pacchetti completi: contatto col datore di lavoro, viaggio, alloggio. I migranti si indebitano per 4-8mila euro, e a quel punto sono in balia dei mediatori di manodopera, che possono obbligarli ad accettare qualsiasi lavoro per ripagare il debito. Questi reclutatori sono collegati con le mafie che spadroneggiano nel mercato di Fondi e coi caporali, che trattengono una parte del salario. E i padroni, che li cacciano all’istante se osano protestare, trattengono altre migliaia di euro in cambio della stipula del contratto che serve ad avere e rinnovare il permesso.

— Sì, è terribile. Però, senti: perché loro lo accettano?

— Proprio perché i flussi sono regolati! Ecco a cosa serve ai padroni avere la distinzione tra immigrati regolari e clandestini: si forma una gerarchia. E per stare a galla e avere i permessi diventi ricattabile. Ma poi, chi te lo ha detto che lo accettano? Guarda giù.

Erano arrivati nel 2016. La mongolfiera si era fermata sopra una piazza di Latina. Riconoscere un edificio squadrato di architettura fascista diede un brivido di piacere a Diego. Prese il cannocchiale per riconoscere la massa umana che si addensava nella piazza.

Dovevano essere circa quattromila persone. Tanto per cambiare, un tripudio di bandiere rosse. Ascoltavano molto ordinatamente i comizi in una lingua asiatica (Diego pensò: esotica) che venivano fatti salendo sopra una di quelle grandi “vele” pubblicitarie montate su un camioncino. Erano quasi tutti uomini dal viso olivastro, parecchi con barbe importanti e scurissime; molti avevano il cappellino del sindacato, altri dei turbanti di vari colori. Chissà se avevano addosso il kirpan, il pugnale che ogni sikh è obbligato dalla sua fede a portare.

— Stanno scioperando. Otterranno un aumento del salario a un livello più dignitoso.

— Quanto? — chiese Diego restando incollato al cannocchiale.

— Cinque euro all’ora. — rispose il fantasma.

7. Lenin No Border Lenin immigrazione

«Il compagno Lenin pulisce la Terra dalla sporcizia.», manifesto di ViKtor Deni, 1920. Non una patria ma il mondo, non «padroni a casa nostra» ma un pianeta senza padroni era il sogno dell’Ottobre e rimane il programma comunista. Clicca per ingrandire.

Marx ed Engels dedicarono la loro vita alla costruzione di partiti, movimenti e organizzazioni internazionali di ispirazione, indovinate un po’, marxista. Tuttavia, non ebbero mai cariche pubbliche, non erano neanche consiglieri di condominio. Il primo marxista che conquistò il potere politico alla testa di una rivoluzione per più di qualche giorno fu Lenin. Da questo punto di vista, le sue opinioni sul tema dell’immigrazione sembrano più rilevanti per capire come mettere in pratica l’internazionalismo su questo tema in termini di programma politico.

Siccome il nostro amico Diego bazzica i “sovranisti” (quelli “di sinistra”, si capisce!) e siccome i sovranisti amano non solo la patria italiana ma soprattutto quella russa, guidata dal presidentissimo Putin, di solito in quell’ambiente si vorrebbe fare bingo arruolando nelle file anti-immigrati anche l’anello di congiunzione per antonomasia tra la Russia e il marxismo: Lenin in persona. Sarebbe una tombola, perché si potrebbe avere un Giano bifronte, russissimo, da schierare in qualunque discussione: sei di destra? Bèccati Putin, omofobo e anti-immigrati; sei di sinistra? Bèccati Lenin, che è circa uguale.

Ci tocca porre un piccolo ostacolo a questo progetto: la realtà storica.

Come dovrebbe essere noto, Lenin fece parte della Seconda Internazionale (la Prima si era sciolta nel 1876-’77), all’interno della quale rappresentò l’ala più a sinistra. Si scontrò con la linea dominante nell’organizzazione fino a rompere completamente con i maggiori partiti che ne facevano parte e che distrussero l’Internazionale allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La ragione fondamentale della rottura potrebbe essere descritta, in termini odierni, così: la gran parte dei partiti socialisti assunse posizioni sovraniste, di appoggio alla propria borghesia nazionale contro le altre nella Grande Guerra.

Contro questo che Lenin vedeva come un tradimento dell’internazionalismo marxista, venne in seguito fondata la Terza Internazionale ovvero l’Internazionale Comunista con sede a Mosca.

Molto prima di questa rottura, nell’agosto del 1907, la Seconda Internazionale tenne un suo congresso mondiale a Stoccarda. Lenin scrisse un rapporto dal congresso nel quale si intravedono i prodromi della futura degenerazione sovranista dei grandi partiti socialisti. Per esempio, Lenin criticò con indignazione il tentativo, da parte di alcuni socialisti dei Paesi imperialisti più rapaci, di approvare una mozione che potesse giustificare qualsiasi forma di colonialismo (fosse pure “colonialismo socialista”). Il tentativo fu sconfitto ma come sintomo preoccupò parecchio Lenin:

«Questo voto sulla questione coloniale è di grandissima importanza. In primo luogo, ha mostrato in modo impressionante l’opportunismo socialista, che soccombe alle blandizie borghesi. In secondo luogo, ha rivelato una caratteristica negativa nel movimento operaio, la quale può fare non poco danno alla causa proletaria e che per questa ragione va presa molto sul serio.»

Un’altra discussione in cui emersero posizioni confuse, in questo caso sconfitte a larghissima maggioranza, fu quella sulla questione femminile e in particolare sul diritto di voto: una posizione minoritaria sosteneva, sulla base di sofismi tattici, che bisognasse prima combattere per il suffragio maschile e poi per quello universale. Va citata per ricordare che nella storia del movimento socialista e comunista non si è mai disdegnata la lotta per i cosiddetti diritti civili, la cui denigrazione è invece un cavallo di battaglia di Diego.

Ma c’è un passaggio interessante nel rapporto di Lenin che riguarda proprio le migrazioni di lavoratori. Infatti, dal Partito Socialista Americano (che ci aveva già provato in combutta con gli australiani e gli olandesi al congresso precedente) era giunta una proposta di questo tenore: «Combattere con tutti i mezzi a propria disposizione l’importazione premeditata di manodopera straniera a basso costo, calcolata per distruggere le organizzazioni dei lavoratori, per abbassare il tenore di vita della classe operaia e per ritardare la realizzazione finale del socialismo.»

Il delegato americano Hillquit difese la proposta di restrizioni all’immigrazione prendendosela in particolare coi cinesi e altri popoli poco industrializzati «che non sono in grado di assimilarsi ai lavoratori del Paese di adozione». Sono le stesse fesserie che sentiamo dire oggi sugli africani o sui musulmani che non possono “integrarsi”. Questa proposta orripilante fu sconfitta. Ecco cosa ne scrisse Lenin:

«Qualche parola sulla mozione su emigrazione ed immigrazione. Anche qui, in Commissione c’è stato un tentativo di difendere ristretti interessi di bottega, di proibire l’immigrazione di lavoratori da Paesi arretrati (i coolie – dalla Cina ecc.). Questo è lo stesso spirito di aristocratismo che si trova tra i lavoratori in alcuni dei Paesi “civilizzati”, che traggono certi vantaggi dalla propria posizione privilegiata e sono, quindi, propensi a dimenticare la necessità della solidarietà di classe internazionale. Nessuno però al Congresso ha difeso questa ristrettezza di vedute corporativa e piccolo-borghese. La mozione approvata riflette appieno le rivendicazioni della socialdemocrazia rivoluzionaria.»

Ops! Ma questo è esattamente il contrario di quello che ci dice Diego, secondo cui la «sinistra petalosa e mondialista» è piccolo-borghese e distante dal proletariato e per questo motivo difende gli immigrati! Secondo Lenin erano proprio quelli che volevano bandire l’immigrazione a essere succubi dell’ideologia e degli interessi borghesi. Di più: secondo Lenin, anche il fatto che tra alcuni operai in Occidente si diffondesse la richiesta di fermare l’immigrazione era indicativo del fatto che la borghesia avesse “comprato” uno strato privilegiato della classe operaia.

La polemica con i socialisti americani non si placò negli anni successivi. Nonostante Stoccarda e nonostante le proteste dei socialisti nipponici, il Partito Socialista Americano insistette su una linea di “xenofobia di sinistra”. In una lettera a un altro gruppo di compagni americani, nel 1915, Lenin scrive:

«Nella nostra lotta per il vero internazionalismo e contro il “jingo-socialismo” citiamo sempre nella nostra stampa l’esempio dei leader opportunisti del P.S. in America, che sono a favore di restrizioni sull’immigrazione di lavoratori cinesi e giapponesi (specialmente dopo il Congresso di Stoccarda del 1907 e contro le decisioni di Stoccarda). Pensiamo che non si possa essere internazionalisti e allo stesso tempo a favore di queste restrizioni. E affermiamo che i socialisti in America, specialmente i socialisti inglesi, che appartengono alla nazione dominante e degli oppressori, che non sono contrari a qualunque limitazione dell’immigrazione, contro il possesso delle colonie (Hawaii) e per l’integrale libertà delle colonie, ebbene tali socialisti sono in verità dei jingoisti.»

Per «jingoismo» si intendeva una forma di nazionalismo feroce e guerrafondaio. I «jingo-socialisti» oggi li chiameremmo rossobruni.

Lenin torna più di una volta sul tema nei suoi scritti. Nel 1913 scrive un breve articolo concentrato soprattutto sull’immigrazione in America, ma che parla delle migrazioni di lavoratori in generale. Un’argomentazione spesso usata dagli xenofobi è che la sinistra anticapitalista non si rende conto che è proprio il capitalismo oggi a causare e organizzare le migrazioni. Ovviamente, ce ne rendiamo conto; il punto è che questo non è sufficiente a decidere come schierarsi. Ecco come invece pone la questione Lenin:

«Il capitalismo ha creato un tipo particolare di migrazione di popoli. I paesi che si sviluppano industrialmente in fretta, introducendo più macchine e soppiantando i paesi arretrati nel mercato mondiale, elevano il salario al di sopra della media e attirano gli operai salariati di quei Paesi.

[…] Non c’è dubbio che solo l’estrema povertà costringe gli uomini ad abbandonare la patria e che i capitalisti sfruttano nella maniera più disonesta gli operai immigrati. Ma solo i reazionari possono chiudere gli occhi sul significato progressivo di questa migrazione moderna dei popoli. La liberazione dall’oppressione del capitale non avviene e non può avvenire senza un ulteriore sviluppo del capitalismo, senza la lotta di classe sul terreno del capitalismo stesso. E proprio a questa lotta il capitalismo trascina le masse lavoratrici di tutto il mondo, spezzando il ristagno e l’arretratezza della vita locale, distruggendo le barriere e i pregiudizi nazionali, unendo gli operai di tutti i paesi nelle più grandi fabbriche e miniere dell’America, della Germania, ecc.»

Senz’altro è un pensiero più complesso dei memi razzisti e dei post di Salvini: è un pensiero dialettico. Lenin dice al tempo stesso che emigrare è tremendo, che l’immigrazione è un’occasione di business schifoso per i padroni, eppure ritiene che le migrazioni abbiano un significato progressista e addirittura rivoluzionario. E come chiama quelli che rifiutano quest’ultima verità? Reazionari. Cioè, diremmo oggi, fascisti o qualcosa del genere.

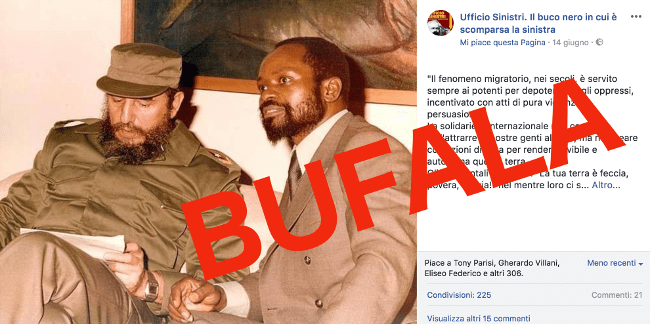

Tra i siti e le pagine Facebook che diffondono contenuti anti-immigrazione appiccicandovi sopra etichette “marxiste”, spicca «Ufficio Sinistri», pagina gestita da tale Vallepiano, autore anche di un omonimo libro. Il 14 giugno scorso Vallepiano ha pubblicato – ovviamente senza citare alcuna fonte – un presunto discorso di Samora Machel (1933-1986) in cui il leader anticoloniale mozambicano si scagliava contro l’emigrazione dall’Africa e la descriveva come una prassi controrivoluzionaria.

Nella discussione in calce al post, qualcuno che conosce bene pensiero e biografia di Machel (che era stato a sua volta un emigrante) ha chiesto le fonti; a brevissimo giro si è capito che stralcio e discorso erano inventati di sana pianta. Dopo molti solleciti, Vallepiano ha buttato lì il titolo di un libro, una raccolta di discorsi e scritti di Machel di difficile reperibilità, ma Lorenzo Vianini del gruppo Nicoletta Bourbaki lo ha reperito il giorno stesso e ha controllato. Nessuna frase minimamente somigliante, anzi: contenuti del tutto opposti.

Questa “logica” si era già vista con il meme finto-pasoliniano «Vedi, caro Alberto…», nato e diffuso negli stessi ambienti. [WM]

E che dire delle frontiere nazionali? Questo argomento da guardie doganali sembra appassionare molto quelli come Diego. Non vorrete mica dirci che Lenin era un fricchettone “no border”, un cosmopolita, per cui i confini sono solo linee immaginarie senza importanza? Non proprio, ma ci andiamo vicini:

«La borghesia aizza gli operai di una nazione contro gli operai di un’altra, cercando di dividerli. Gli operai coscienti, comprendendo l’inevitabilità e il carattere progressivo della distruzione di tutte le barriere nazionali operata dal capitalismo, cercano di aiutare a illuminare e a organizzare i loro compagni dei paesi arretrati.»

Il finale può sembrare un po’ paternalistico verso i lavoratori dei Paesi più poveri, ma in realtà solo poche righe più sopra lo stesso autore spiega come talvolta siano proprio gli immigrati a dare agli autoctoni lezioni preziose di lotta di classe:

«Gli operai che avevano vissuto scioperi di ogni tipo in Russia, hanno portato anche in America lo spirito degli scioperi di massa, più coraggiosi e offensivi.»

Questo risuona molto bene con l’esperienza degli ultimi anni in Italia, dove da un lato gli stranieri sono stati integrati in modo crescente nel sindacato e nelle lotte dei lavoratori italiani, dall’altro hanno in una serie di circostanze (e in particolare nell’agricoltura e nella logistica) rappresentato una punta avanzata di lotte particolarmente audaci ed esplosive.

Lenin torna sul tema nel 1916, quando scrive uno dei suoi capolavori ovvero L’imperialismo fase suprema del capitalismo. Nel testo afferma che se nella fase precedente del capitalismo le migrazioni di forza-lavoro (escludendo la tratta degli schiavi) avvenivano soprattutto a partire dall’Europa, nella sua fase imperialista diventa sempre più rilevante l’importazione di manodopera dalle colonie e dai Paesi più poveri. L’imperialismo esporta capitale e truppe nelle colonie, e ne importa materie prime e lavoratori:

«Una delle particolarità dell’imperialismo, collegata all’accennata cerchia di fenomeni, è la diminuzione dell’emigrazione dai paesi imperialisti e l’aumento dell’immigrazione in essi di individui provenienti da paesi più arretrati, con salari inferiori […] In Francia i lavoratori delle miniere sono “in gran parte” stranieri: polacchi, italiani, spagnoli. Negli Stati Uniti gli immigrati dall’Europa orientale e meridionale coprono i posti peggio pagati, mentre i lavoratori americani danno la maggior percentuale di candidati ai posti di sorveglianza e ai posti meglio pagati. L’imperialismo tende a costituire tra i lavoratori categorie privilegiate e a staccarle dalla grande massa dei proletari.»

Lenin usa una critica invertita rispetto a quella, che spesso ascoltiamo, secondo cui l’immigrazione ha creato uno strato di quasi-schiavi staccato dalla massa dei lavoratori. Dice invece che il fenomeno di cui preoccuparsi è la formazione di uno strato privilegiato di lavoratori autoctoni che guarda dall’alto in basso gli altri, tra cui gli immigrati. Ai giorni nostri, questa analisi va fortemente ridimensionata grazie alla decolonizzazione, alla grande crescita numerica del proletariato occidentale, alla proletarizzazione dei ceti medi e impiegatizi. Resta però indicativa dell’approccio leninista: il problema non sono gli immigrati e gli strati bassi della classe, il problema è il distacco degli strati alti e chi tenta di dargli politicamente voce.

L’anno dopo la pubblicazione del testo sull’imperialismo è il 1917, l’anno delle due rivoluzioni. Lenin inizia il 1917 da esule e lo finisce da capo del governo della Russia sovietica. È l’occasione per vedere concretamente come le sue idee sull’immigrazione siano state calate nella realtà.

Naturalmente, la Russia dopo la Rivoluzione d’Ottobre, sconvolta dalla guerra e poi dalla guerra civile, immersa in intrighi controrivoluzionari di ogni tipo e in giganteschi problemi economici, non era proprio l’obiettivo di grandi flussi migratori. Semmai, erano moltissimi gli emigranti: esponenti dell’aristocrazia e della grande borghesia in fuga dalla rivoluzione, prigionieri di guerra liberati, oppositori politici e migranti economici di varia estrazione. Tuttavia, fatta eccezione per le esigenze politico-militari, l’atteggiamento nei primi anni — cioè prima dello stalinismo — fu quello di realizzare il programma bolscevico di abolizione dei controlli dei passaporti sia interni (una delle caratteristiche più odiate del regime zarista, reintrodotta da Stalin nel 1932) sia esterni.

La Costituzione della Repubblica Socialista Federale Sovietica Russa del 1918 è, oltre e forse più che un riferimento giuridico, un documento politico che esprime gli intenti a lungo termine e i principî generali del nuovo regime. Sul tema dell’immigrazione esprime posizioni di radicale apertura dei confini:

Costituzione della Repubblica Socialista Federale Sovietica Russa, copertina originale, 1918.

«Art. 20. In forza della solidarietà dei lavoratori di tutte le nazioni, la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa accorda tutti i diritti politici dei cittadini russi agli stranieri che risiedano sul territorio della Repubblica Russa per ragioni di lavoro e che appartengano alla classe operaia oppure ai contadini che non si avvalgano di lavoro altrui, e riconosce ai Soviet locali il diritto di accordare a tali stranieri i diritti della cittadinanza russa senza ulteriori difficoltose formalità.

Art. 21. La Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa concede diritto di asilo a tutti gli stranieri perseguitati per reati politici e religiosi.

Art. 22. Riconoscendo uguali diritti ai cittadini indipendentemente dalla loro razza o nazionalità, la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa dichiara incompatibile con le leggi fondamentali della Repubblica la costituzione o la tolleranza di privilegi o di preferenze di qualsiasi genere attribuiti in base alla razza o alla nazionalità, come pure qualunque oppressione di minoranze nazionali o la limitazione della loro uguaglianza giuridica.»

Quindi: all’articolo 20 immigrazione libera e cittadinanza per tutti, all’articolo 21 accoglienza per tutti i profughi, all’articolo 22 divieto assoluto di discriminazioni razziste o etniche. Un partito di sinistra così leninista da avere nel suo programma questi punti sarebbe senz’altro accusato da Diego di essere al servizio del capitalismo globalizzato. Quante rivoluzioni ha fatto Diego? Nessuna? Ah, ecco: allora meglio fidarsi dell’Ottobre.

«Lavoratori di tutti i paesi e popoli oppressi delle colonie, alzate più in alto la bandiera di Lenin.» Poster di V. B. Koretskij del 1932.

8. L’ultima notte

Sperava in un elicottero, in un idrovolante, in un’astronave. Ma quella quarta notte il fantasma di Karl Marx non arrivò più. Diego tornò di sopra, un po’ deluso, e dormì tutta la notte.

Sperava in un elicottero, in un idrovolante, in un’astronave. Ma quella quarta notte il fantasma di Karl Marx non arrivò più. Diego tornò di sopra, un po’ deluso, e dormì tutta la notte.

La mattina era ancora un po’ scosso. Gli era venuta voglia di rileggere qualche testo, di studiare. Forse era il momento di cambiare.

Il ricordo del fantasma però stava già svanendo. Tutto quello che era avvenuto gli sembrava irreale e inspiegabile. Non poteva essere successo davvero, né i viaggi con lo spirito di Marx né tutte quelle lotte fatte da allogeni, da turboschiavi sradicati, da marionette del cosmopolitismo borghese; e poi, cosa ci facevano lì in mezzo, nei campi e nelle officine, le bandiere della sinistra petalosa che pensa solo ai gay e ai diritti civili? Implausibile, onirico, falso.

Pensò però di controllare su Internet una per una le storie, per vedere se fossero vere, cosa ci fosse sotto, cosa fosse successo dopo; per cercare sui giornali se ne succedessero altre, in altri settori economici, con altre rivendicazioni, e che legami avessero con gli italiani, chi se ne stesse occupando.

Ma successe un’altra cosa: ricevette un messaggio sul telefonino, da un certo «Adriano CasaPound». Diceva: «Vista la storia del negro a Rozzano? Facci un pezzo per il Primato, daje».

Prendendo il telefono dal comodino, vide che era appoggiato su un pacco di bollette da pagare: della luce, del gas, della Linea Asimmetrica di Sottoscrizione Digitale… Il contratto con l’università dei ciellini scadeva a settembre.

Rispose: «Lo scrivo in giornata.»

«Bene, camerata. Nobis!», rispose Adriano.

Diego scosse la testa per scacciar via i pensieri fastidiosi.

Un lemure, era solo un lemure.

9. La «bella sinistra di una volta» vi schifava uguale

Sarebbe impossibile esplorare l’intera storia della sinistra mondiale, lungo tutti i suoi vari gradi di coerenza e di anticapitalismo, per scoprire dove e quando sia stata egemone in qualche partito o sindacato o movimento una posizione analoga a quella di Diego sull’immigrazione.

Sembra, dalla disamina fatta, che si possa escludere che questo sia il caso per Marx, Lenin e i loro più stretti sodali. Nella parte su Lenin abbiamo però visto che posizioni degeneri anti-immigrati emergevano eccome, qua e là, nel movimento socialista-comunista mondiale, costringendo gli altri a una battaglia teorica per difendere le idee fondamentali dell’internazionalismo. Anche la Terza Internazionale fondata da Lenin e Trotskij, cui aderirono dall’Italia Gramsci e Bordiga, ebbe a questo proposito le sue gatte da pelare. Al suo IV congresso, nel 1922, i terzinternazionalisti discutono la «questione orientale», espressione con cui all’epoca si intendeva ciò che potremmo definire «questione coloniale» o «questione del Terzo Mondo».

Come anni prima si era visto ai congressi della Seconda Internazionale, i Paesi in cui la sinistra era maggiormente infetta dal virus xenofobo erano i Paesi più ricchi affacciati sugli oceani: Gran Bretagna, Canada, USA, Australia, Giappone. Per motivi sociali, culturali, storici e anche banalmente geografici – sono più vistose le navi che solcano l’oceano, come oggi i barconi e le navi di soccorso nel Mediterraneo, rispetto alle migrazioni terrestri, e portano persone da luoghi più remoti – in questi Paesi il sindacato e la sinistra più incline al riformismo proponevano varie forme di regolamentazione o blocco dell’immigrazione, magari selettivamente contro alcuni Paesi più “barbari”.

Il tema è toccato con forza nella sezione «I compiti del proletariato nel Pacifico»:

«In vista del pericolo che si avvicina, i Partiti Comunisti dei Paesi imperialisti (America, Giappone, Gran Bretagna, Australia e Canada) non devono semplicemente diffondere propaganda contro la guerra, ma devono fare tutto il possibile per eliminare i fattori che disorganizzano il movimento operaio nei loro Paesi e che rendono più facile per i capitalisti lo sfruttamento degli antagonismi nazionali e razziali.

Questi fattori sono la questione dell’immigrazione e della manodopera di colore a basso costo.

La maggior parte dei lavoratori di colore portati dalla Cina e dall’India per lavorare nelle piantagioni di zucchero nella parte meridionale del Pacifico sono ancora reclutati sotto il sistema della servitù debitoria. Questo fatto ha portato i lavoratori nei Paesi imperialisti a rivendicare l’introduzione di leggi contro l’immigrazione e la manodopera di colore, sia in America sia in Australia. Queste leggi restrittive approfondiscono l’antagonismo tra lavoratori di colore e bianchi, il che divide e indebolisce l’unità del movimento operaio.

I Partiti Comunisti d’America, del Canada e dell’Australia devono condurre una campagna vigorosa contro le leggi restrittive sull’immigrazione e devono spiegare alle masse proletarie in questi Paesi che tali leggi, accendendo l’odio razziale, alla lunga si ripercuoteranno su di loro.

I capitalisti sono contro leggi restrittive negli interessi della libera importazione di manodopera di colore a basso costo per ottenere, per suo tramite, l’abbassamento dei salari dei lavoratori bianchi. L’intenzione dei capitalisti di andare all’offensiva può essere affrontata solo in un modo: i lavoratori immigrati devono unirsi ai ranghi dei sindacati esistenti dei lavoratori bianchi. Simultaneamente, si deve avanzare la richiesta che la paga dei lavoratori di colore sia innalzata allo stesso livello di quella dei lavoratori bianchi. Una mossa di questo tipo da parte dei Partiti Comunisti metterà allo scoperto le intenzioni dei capitalisti e allo stesso tempo dimostrerà platealmente ai lavoratori di colore che il proletariato internazionale non ha pregiudizi razziali.»

Il sistema della servitù debitoria è molto simile ai debiti che gli immigrati Sikh dell’Agro Pontino fanno coi mediatori di manodopera (in odor di mafia e caporalato), non cento anni fa ma ai giorni nostri. Eh, chissà se Diego ne ha mai sentito parlare…

Dalla fine degli anni Venti ci sono stati lo stalinismo, i fronti popolari, le “democrazie popolari”, la decolonizzazione, il maoismo, movimenti rivoluzionari più o meno eclettici, la trasformazione di molti partiti comunisti da avanguardie rivoluzionarie leniniste in partiti di massa più accomodanti col capitalismo… Nella sinistra si è allentato il rigore teorico che abbiamo trovato negli esempi fatti finora. Ciò non toglie che in linea di massima non sono mai state assunte le posizioni anti-immigrati oggi difese dai sovranisti sedicenti marxisti come Diego.

Paolo Cinanni

A puro titolo di esempio, introduciamo la figura di Paolo Cinanni (1916-1988). Combattente nella Guerra di Liberazione, dirigente di lotte contadine dopo la guerra, Cinanni fu un intellettuale del PCI la cui militanza fu segnata da un rapporto problematico col partito. Fondò con Carlo Levi la Federazione Italiana Lavoratori Emigrati e Famiglie. Nell’ambito della FILEF nacque il suo lavoro teorico più importante, Emigrazione e imperialismo. Siamo arrivati a Cinanni perché un amico di Diego, che ne aveva letto in un commento su un blog no euro, ce l’ha tirato fuori in una polemica di bassa lega su Twitter.

Alla base dell’uso strumentale di questo autore, come di molti altri, per sostenere la chiusura delle frontiere, ecco all’opera una modalità davvero puerile: si prende un pezzo di analisi e si lascia intendere che ne consegua una prassi simile a quella… di Salvini.

Questo approccio è particolarmente irritante e irrispettoso nel caso di autori militanti, come questo, che hanno lasciato scritto chiaro e tondo quali prassi politiche secondo loro andassero tratte dalle proprie analisi. Per esempio solo con molto pelo sullo stomaco un sovranista potrebbe citare questo brano come se fosse a proprio sostegno:

«L’emigrazione genera, invero, decadenza, e questa provoca nuova emigrazione, in un processo a spirale che lascia le nostre regioni dell’esodo senza fiato. L’unica merce che esse continuano a produrre è la forza-lavoro, ma con la sua partenza esse non perdono soltanto le spese sostenute per la sua formazione – sempre più qualificata e, perciò, sempre più onerosa –, ma perdono soprattutto il plusvalore da essa prodotto nelle regioni e nei paesi ove viene impiegata, a condizioni di particolare sfruttamento.»

— Visto? Visto?! — si eccita Diego,— Cinanni dice che l’emigrazione è una brutta cosa e che genera sfruttamento.

Diamo una camomilla a Diego e spieghiamogli che non serviva ce lo dicesse Cinanni, con rispetto parlando: abbiamo tutti parenti che sono emigrati e di norma avrebbero preferito risparmiarselo. Ma soprattutto abbiamo tutti davanti agli occhi lo stato miserando delle province italiane di grande emigrazione (interna o internazionale), specie meridionali e insulari.

Quello che dice Cinanni è che l’emigrazione impoverisce i Paesi di partenza a vantaggio dei Paesi di destinazione, ovvero, nel caso odierno, sposta risorse economiche dai Paesi di provenienza degli immigrati a vantaggio del padronato italiano. Cinanni sostiene, cioè, che l’immigrazione sia un vantaggio economico per i Paesi più ricchi, cioè proprio il contrario di quanto dicono oggi gli xenofobi per cui gli immigrati impoverirebbero l’Italia. Addirittura arriva a rivendicare che i Paesi di arrivo dei migranti dovrebbero compensare economicamente quelli di partenza, cosa che secondo lui le rimesse non fanno.

L’analisi di Cinanni è anche incompatibile con la teoria per cui gli immigrati generano disoccupazione; infatti Cinanni spiega che semmai sono gli emigrati a farlo, a dimostrazione che il numero di occupati (e quello dei disoccupati) nel capitalismo non è una grandezza fissa bensì dinamica, proprio come pensava Marx.

Ma se l’emigrazione per il comunista Cinanni è un male capitalista (Il male dell’emigrazione si intitola un suo testo), non sta dicendo che il blocco dell’immigrazione è un bene socialista? No. Lo spiega lui stesso benissimo:

«le migrazioni per motivi di lavoro così come avvengono oggi creano concorrenze e contrasti in seno alla stessa classe operaia; nonostante sia da tutti risaputo che l’immigrazione consente di dare maggior respiro al processo produttivo, di allargare il ventaglio dei settori della produzione, accelerando lo sviluppo complessivo del paese d’immigrazione, non è raro che il lavoratore straniero si senta dire che egli porta via il lavoro ed il pane al lavoratore locale.

Sono le stesse classi dirigenti che da una parte promuovono l’immigrazione e dall’altra hanno paura dell’unità dei lavoratori locali con gli immigrati, le quali suscitano le stesse campagne xenofobe, prendendo lo spunto dalle vicende e dai fatti occasionali più diversi.

È così che all’interno della stessa Italia, il quotidiano della Fiat conduce, a Torino, una sistematica campagna antimeridionalista: come in Svizzera, è l’industriale Schwarzenbach, che è a capo del partito anti-stranieri, che conduce la forsennata campagna xenofoba, che suggestiona sino al delitto i più ingenui e sprovveduti operai locali, seminando vittime innocenti fra i lavoratori immigrati.»

Per Cinanni, come per noi, la xenofobia è un’arma dei padroni che non si contrappone alle politiche migratorie capitaliste, ma al contrario le complementa.

Ancora una volta siamo di fronte a un pensiero dialettico, che richiede uno sforzo di comprensione delle contraddizioni. Se è vero che il padronato tenta di dividere i lavoratori per sfruttarli meglio, è vero anche che di per sé l’immigrazione non genera problemi economici generali perché tendenzialmente produce, in prima approssimazione, una crescita dell’economia proporzionale alla crescita della popolazione:

«Proporzionalmente alla massa di lavoratori immigrati, aumenta quindi la produzione in tutti i settori; aumenta sul mercato la domanda di beni di consumo, senza che ciò porti – ove non ci sia illecita speculazione – turbamento alcuno nell’economia del paese, in quanto l’emigrato produce sempre più di quanto consuma, e ciò rappresenta la miglior garanzia antinflazionistica.»

Si tratta dunque non di difendere l’economia nazionale dalla minaccia di un’invasione catastrofica, giacché tale minaccia non esiste e l’economia nazionale probabilmente si gioverà dell’apporto di forzalavoro immigrata, ma semmai di difendere il tenore di vita degli operai, degli impiegati e degli altri salariati, ovvero di strappare fette più grandi di reddito dalle mani dei padroni. Come farlo? In primo luogo Cinanni smonta lo slogan «Prima gli italiani!» (o prima i tedeschi, o prima i belgi, o, come nel suo esempio, prima gli europei comunitari):

«Ogni forza lavoro immigrata, deve, secondo noi, “costare” all’economia che impiega quanto costa la forza-lavoro locale. Ogni preferenza gioca in effetti in senso contrario, ed ogni differenza di trattamento mette in concorrenza i lavoratori fra di loro, spezzando l’unità del mercato del lavoro, e minando, con l’unità di classe, ogni prospettiva di avanzamento sociale.

L’emigrazione non deve diventare il moderno “esercito di riserva”, col quale si ricatta la classe operaia locale; se le forze-lavoro immigrate costano di meno e consentono al capitale un profitto più elevato, oggettivamente – anche a loro insaputa – esse fanno concorrenza ai lavoratori locali, sollevando tutte le furie della discriminazione, dell’ostracismo civile e della xenofobia.

Ciò è da evitare, e di tale esigenza devono rendersi soprattutto conto la classe operaia e le sue organizzazioni, imponendo un’effettiva “parità di costo” del lavoro.»

Secondo Cinanni, gli immigrati non sono un esercito industriale di riserva perché hanno tassi di occupazione simili agli autoctoni. Sarebbe proprio la messa in pratica di slogan come «Prima gli italiani!» a rischiare di renderli tali: tutti disoccupati, quindi separati economicamente dalla classe lavoratrice indigena e pronti a esercitare una pressione al ribasso sui salari. Viceversa, una necessità vitale per il movimento operaio diventa quella di parificare il costo del lavoro immigrato e del lavoro autoctono, cioè alzare i salari degli immigrati fino all’uguaglianza.

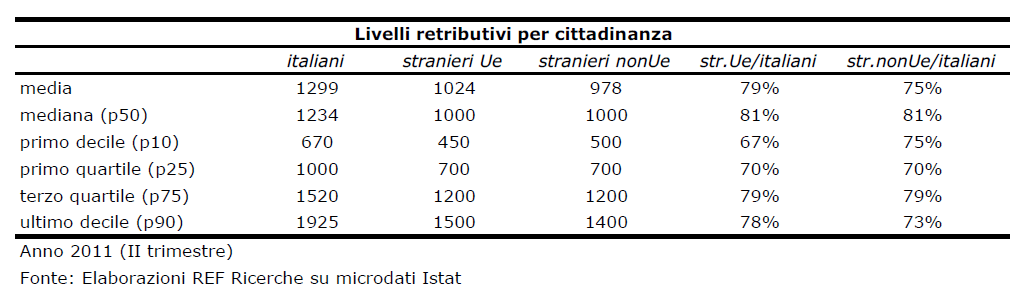

Ci si risponderà che è utopistico, perché gli immigrati sono dei poveracci che vivono in baracche, sono sottoproletariato, non possono mettersi a pari. Ebbene, in Italia, oggi, questo è falso. Lo dimostra la distribuzione dei redditi:

Non è immediato leggere questi dati, ma ciò che dicono è che metà degli extracomunitari sono più poveri di tre quarti degli italiani. Quindi, l’altra metà guadagna di più del quarto più povero degli italiani. Lo stesso vale anche per gli stranieri comunitari (tra cui si trova la minoranza più grande: i rumeni). Questa è una buona notizia: ci dice che tutto sommato, anche se gli immigrati guadagnano nettamente meno in media, non c’è una stratificazione etnica come se ci fosse l’apartheid: i proletari stranieri fanno parte della stessa classe dei proletari italiani, a cui sono abbastanza mescolati dal punto di vista retributivo. Divide et impera ? Ci provano, ma ce l’hanno fatta solo un po’. L’uguaglianza non è fuori portata, ma bisogna lottare: conviene a tutti (tranne che ai padroni).

E che dice Cinanni proprio di quelli come Diego, degli xenofobi “di sinistra” che vorrebbero correggere la linea “buonista” dei partiti di sinistra e dei sindacati introducendo slogan contro l’immigrazione? Be’, non ci va giù leggero:

«Oggi, in tanti paesi, sembrano raggiunte dalla lebbra xenofoba anche grandi organizzazioni operaie; certi sindacati si chiudono addirittura nel più cieco corporativismo, senza riuscire, per altro, a garantire i fondamentali interessi della classe operaia locale, in nome della quale affermano di schierarsi con la discriminazione antistranieri. In verità, c’è da dubitare della stessa buona fede di certi dirigenti sindacali, che pur sapendo che sul piano economico l’immigrazione accelera e dà più ampio respiro allo sviluppo economico del paese; pur sapendo, altresì, che sul piano sindacale l’apporto dei lavoratori immigrati potrebbe rappresentare un contributo decisivo al rafforzamento del potere contrattuale dell’intera classe operaia; e che sul piano politico stesso, l’unità di tutta la classe operaia può rappresentare – in Svizzera, per esempio – un solido baluardo contro ogni involuzione anti-democratica e sociale; pur sapendo tutto ciò, certi dirigenti sindacali fingono, tuttavia, di credere essi stessi alla favola dell’immigrato che “ruba il pane” al lavoratore indigeno, e sottoscrivono anche loro – come è avvenuto in Svizzera – il referendum antistranieri.»

San Gallo, Svizzera, un corteo del Primo Maggio nei primi anni Settanta. I lavoratori immigrati italiani manifestano contro la xenofobia, per il diritto alla libera circolazione senza restrizioni (gli stagionali erano costretti a lasciare il paese ogni nove mesi) e al ricongiungimento famigliare e per l’unità della classe operaia. Fotografia di Raniero Fratini, giornalista della radio nazionale svizzera. Fonte.

Cinanni scrive in una interessante terra di mezzo, che è l’Europa occidentale degli anni Settanta: uno spazio economico dove convivono regioni di forte emigrazione, come il nostro Mezzogiorno, regioni di forte immigrazione e infine regioni sempre più miste, come è diventata oggi l’Italia, al tempo stesso terra di emigranti (la «fuga dei cervelli» che in realtà è soprattutto fuga di braccia italiane in Germania, Francia, Inghilterra, Canada) e destinazione di grandi flussi migratori dall’Est Europa, dall’Africa, dall’Asia, dall’America Latina.

Cinanni si pone giustamente il problema di come frenare il processo distruttivo dell’emigrazione, che sta soffocando il Sud e che lui vede come prosecuzione in epoca post-coloniale della politica imperialista di dominio e rapina sui Paesi poveri e sulle regioni arretrate. Scarta subito l’idea reazionaria del blocco dell’emigrazione e del rimpatrio dei migranti, che definisce inutile e anzi controproducente. Si appella invece al superamento del capitalismo, al socialismo e alla lotta sociale e politica, certo, nei Paesi di origine, ma anche in quelli di destinazione:

«Solo in una economia equilibrata, pianificata secondo i bisogni sociali, le forze produttive si sviluppano insieme e con lo stesso ritmo del sistema economico, e in questo caso non ci sarà più bisogno né dell’emigrazione, né dell’immigrazione. Ma sotto il dominio del capitale, con l’aggravarsi dell’ineguale sviluppo e degli squilibri territoriali, si aggrava anche il drenaggio di forze-lavoro per cui la sola prospettiva e la sola lotta per il ritorno non ci sembra sufficiente: essa, infatti, pone le sue rivendicazioni e rivolge la sua azione solo nei confronti del governo del paese d’origine, ma lascia disarmata l’emigrazione nei confronti del sistema che quotidianamente la sfrutta e della politica imperialista che genera lo stesso sottosviluppo dei paesi dell’esodo.

Pertanto, alla prospettiva del “ritorno”, cui è particolarmente sensibile ogni emigrato, occorre affiancare quella del cosiddetto “compenso”, ossia della effettiva parità di costo – per la economia che le impiega – della forza-lavoro immigrate e di quella locale.

Ciò scaturisce dalla più rigorosa analisi del fenomeno, ma rappresenta soprattutto un’esigenza fondamentale per mantenere l’unità del movimento operaio.»

Nel 2016 Rodolfo Ricci ha curato la pubblicazione di una raccolta di scritti di Cinanni che è veramente una miniera di analisi molto preziose per comprendere come la questione fosse posta all’inizio degli anni Settanta. Questa pubblicazione può essere scaricata online liberamente.

Si può ben dire, dopo questa pur rapidissima carrellata, che nella seconda metà dell’Ottocento, come nella prima metà e nella seconda metà del Novecento, tutti i pensatori comunisti più acuti hanno sempre tenuto una linea simile sul problema dell’immigrazione.

Questa linea è il contrario esatto di quanto predicano quelli come Diego.

Questa linea è sempre stata antirazzista, no border, internazionalista, a favore dell’unità della classe lavoratrice.

Se a qualcuno non va giù, il problema è tutto suo, ma perlomeno speriamo che dopo questo articolo smetta di giocare a nascondino.

10. Poscritto

In questo testo abbiamo parlato dei migranti in generale, non dei cosiddetti profughi. I migranti che vivono in Italia sono in larga parte immigrati regolari (l’8% della popolazione).

Una minoranza rilevante (un immigrato su dieci) è costituita dai clandestini, cioè dai migranti che non hanno documenti. Molti di loro prima o poi riusciranno a ottenerli e diventeranno immigrati regolari, e viceversa i migranti regolari potrebbero perdere il diritto legale a stare in Italia e diventare clandestini.

I clandestini non fanno parte di una razza speciale: sono solo persone trattate come reietti da ingiuste (e inapplicabili) regole burocratiche. I “profughi” sono un gruppo ancora più piccolo — meno dell’1% della popolazione — di cui si parla in maniera sproporzionata per motivi politici.

Diego fa spesso confusione tra queste categorie e pensa che in Italia milioni di migranti siano messi «negli hotel» a 35 euro al giorno. Cerchiamo di non essere fessi come Diego.

August Diehl nel film Il giovane Karl Marx di Raoul Peck, 2017. Qui il trailer.

Karl Marx era un migrante e un profugo di origini tedesche, olandesi ed ebraiche. Emigrò nel 1843 in Francia, da dove fu espulso su pressione della Prussia nel 1845, rifugiandosi in Belgio. Fu arrestato ed espulso dal Belgio nel 1848. Tornato in Francia e poi nella Germania scossa dalla rivoluzione, fu espulso nuovamente nel 1849 verso la Francia, ma neppure la Francia gli diede asilo. Finì dunque profugo a Londra.

Vladimir Ilic Ulyanov, detto Lenin, era un migrante e un profugo di origini (pare) russe, tedesche, svedesi ed ebraiche. Nel 1900 emigrò in Svizzera e poi in Germania. Nel 1902 sfuggì alla polizia bavarese spostandosi a Londra. Tornato in Russia dopo la rivoluzione del 1905, ne dovette fuggire da profugo nel 1907, tornando in Svizzera e poi in Francia e per un breve periodo a Londra. Durante la Grande Guerra visse da immigrato in una regione oggi polacca dell’Austria-Ungheria e in Svizzera, senza poter rientrare in Russia, come è noto, fino al 1917.

Vladimir Ilic Ulyanov, detto Lenin, era un migrante e un profugo di origini (pare) russe, tedesche, svedesi ed ebraiche. Nel 1900 emigrò in Svizzera e poi in Germania. Nel 1902 sfuggì alla polizia bavarese spostandosi a Londra. Tornato in Russia dopo la rivoluzione del 1905, ne dovette fuggire da profugo nel 1907, tornando in Svizzera e poi in Francia e per un breve periodo a Londra. Durante la Grande Guerra visse da immigrato in una regione oggi polacca dell’Austria-Ungheria e in Svizzera, senza poter rientrare in Russia, come è noto, fino al 1917.

Consigli di lettura

■ Luca Lombardi, «Le miserie della sinistra anti-immigrati»;

■ Luca Lombardi, «Le miserie della sinistra anti-immigrati»;

■ David L. Wilson, «Marx on Immigration. Workers, Wages, and Legal Status»; (tradotto in italiano qui);

■ Paolo Cinanni, Rodolfo Ricci (ed.), Che cos’è l’emigrazione. Scritti di Paolo Cinanni.

Sul caporalato agricolo nell’Agro Pontino e gli scioperi dei braccianti indiani consigliamo il film The Harvest, regia di Andrea Paco Mariani.

Lotta di classe, mormorò lo spettro è dedicato a Soumaila Sacko, sindacalista USB ucciso a San Calogero (Vibo Valentia) il 2 giugno 2018.

N.B. I commenti a Lotta di classe, mormorò lo spettro verrano aperti alle h. 9:00 del 30 giugno 2018.

Segui Mauro su Twitter → @maurovanetti

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

[…] Machel, quel passaggio non risulta da nessuna parte. Lo avevamo già fatto notare in un box dentro la seconda puntata di Lotta di classe, mormorò lo spettro. Ora possiamo dire qualcosa di […]

Leggo questi due pezzi come una sorta di “strumento”, molto raffinato, da utilizzare nelle varie colluttazioni (“discussioni” è eccessivo) da social o da dibattito para televisivo. Credo che una buona idea sia fra l’altro quella di fare una sorta di spin off contenente tutti i possibili casi che riusciamo a segnalare di lotte comuni di autoctoni e immigrati e, meglio ancora, quelle che hanno gli immigrati come principali proptagonisti. Un pezzo magari aggiornabile, un po’ sulla falsa riga di “Renzi scappa”, chissà che non possa essere anticipatore di buone notizie, come quell’altro.

A proposito di “strumenti” una cosa che mi sembra tipica dei giapster potrebbe (dovrebbe) essere quella di accettare le discussioni – anche se la pazienza di Mauro e dei WU Ming non ce l’abbiamo – a partire però della descrizione della struttura della stessa. Provo a spiegarmi. In uno scambio su twitter uno sosteneva che i zapatisti volevano cacciare gli immigrati. Naturalmente non è vero, ma nel momento in cui è stato fatto notare c’è stato un repentino tentativo di cambiare il nocciolo della discussione domandando “la classe sociale” dell’interlocutore. Ora, non mi pare importante il fatto in sè o che la domanda sia particolarmente fuori fuoco, ma mi pare che sia un leit motiv che si ripete spesso, soprattutto nelle discussioni in cui si avventura il nostro Beauregard.

“Marx diceva che gli immigrati irlandesi dovevano essere cacciati a calci in culo”

– veramente no, non l’ha mai detto

“Tu non hai dimostrato che questo è l’esercito industriale di riserva”

– Ma… non volevo dimostrare questo

“Ah-A beccato!”

Il suggerimento è quello di non andare avanti nelle discussioni fino a quando l’interlocutore non riconosca di aver detto una cazzata e di NON seguirlo nelle diramazioni. (“Calenda è un mio nemico se ha quella priorità, come Salvini” “Calenda non è Salvini perché ha fatto questo e quell’altro”. Si azzera e si torna indietro: puoi essere gesù cristo, o NON HAI quella priorità o sei una merda).

Complimenti a Mauro Vanetti, un esempio di fact-checking storiografico davvero efficace che non si limita soltanto a fornire dati e nozioni verificate ma le cala in una cornice narrativa che ne potenzia la presa. E senza ambiguità fra la fiction e l’informazione storica, anche quando risultano sovrapposte come nelle visioni notturne del buon(?) Diego. C’è bisogno di pezzi come questo per contrastare, tra le altre cose, la vulgata che vuole Salvini quale un genio della comunicazione e il relativo corollario “macchissenefrega se le sue sparate oltre che eticamente ributtanti fanno da foglia di fico al mancato conseguimento degli obbiettivi strombazzati! Sa comunicare, la Lega cresce nei sondaggi e blablabla”. Non è l’unico che se la cava con la comunicazione, ribadiamolo una volta di più. E poi credo ci sia un qual certo margine di differenza fra l’abilità richiesta per fare da cassa di risonanza a pulsioni basiche e quella che invece occorre per divulgare analisi complesse in forma creativa.

La strategia di appropriazione indebita attuata dai rossobruni (o “bruniebbasta”), al di là della sguaiataggine con la quale reagiscono quando li si coglie in castagna, ha una sua perversa raffinatezza. Consente di accalappiare una fetta di persone genericamente (e non dubito sinceramente) di sinistra ma dalla scarsa alfabetizzazione politica, le quali rifuggirebbero da una propaganda apertamente razzista ma a una “che, insomma, se anche Marx diceva che l’esercito industriale di riserva…, allora, forse si dovrebbe…” possono prestare invece attenzione. Il vantaggio di questo format consiste nel far appoggiare a costoro idee e politiche razziste dandogli, al contempo, l’illusione di non essere poi in contraddizione con le proprie convinzioni etiche. Di più, dandogli la certezza di aver trovato la formula per risollevare le sorti di una sinistra ostaggio del “mondialismo immigrazionista”! Quanto sia numericamente consistente questo target, non saprei dire, ma ultimamente mi pare in crescita o almeno lo è nella mia filter bubble.

Venendo all’imbarazzante caso Fusaro, vorrei solo fare qualche considerazione sulla sua equazione migranti=nuovi schiavi. Ora, nella miniserie è spiegato molto chiaramente quanto sia indifendibile la pretesa di giustificare questo assunto richiamandosi al pensiero marxista e non ci sarebbe altro da aggiungere. Quello che sgomenta è che un accademico dimostri una tal crassa ignoranza in merito alle stesse dinamiche dello schiavismo come fenomeno storico. Leggendo le analisi(?) fusariane si evince come egli ritenga che i migranti siano “una massa di schiavi post-identitari e senza coscienza di classe, umiliati, strutturalmente instabili, servili e sfruttabili senza impedimenti e a ogni condizione” sostanzialmente privi della capacità di compiere scelte autonome e organizzarsi per rivendicare i propri diritti e proprio per questo “il capitale deporta dall’Africa migliaia di nuovi schiavi disposti a tutto e pronti a essere sfruttati illimitatamente, il “materiale umano” ideale per le nuove pratiche dello sfruttamento neo-feudale”. Sorvolando sul fatto che non è così, ma ci rendiamo conto che costui reputa le popolazioni africane naturalmente inclini alla sottomissione? Non è consonante con l’opinione che ne avevano colonizzatori e schiavisti europei dell’età moderna? Ma soprattutto, il ragionamento si sfalda completamente perché balza agli occhi che la passività che imputa oggi ai migranti non valeva neppure per gli schiavi ieri (Rivolta di Haiti, gli dirà qualcosa?). E anche il suo ossessivo identitarismo sembra impedirgli di vedere il grande, sfaccettato e vitale apporto culturale offerto dai popoli che hanno subito la schiavitù e vi si sono poi ribellati. Non può essere così incapace di vedere il conflitto laddove è conclamato, gli è proprio che non vuole farlo.

(Visto che le fonti vanno sempre citate, per chi ha voglia: https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/09/20/migranti-il-capitale-deporta-i-nuovi-schiavi-per-sostituirli-al-popolo-europeo/3867637/)

Per trovare risonanze col discorso di “Diego” a proposito della “naturale inclinazione alla sottomissione” degli “allogeni” non occorre nemmeno andare nelle colonie in Africa. Basta andare a Trieste.

“Al confine orientale non esiste alcuna minoranza nazionale, ma soltanto gruppi sparsi di allogeni, di popolazione che non ha una propria storia né è legata ad alcuna civiltà, come non ha un proprio sentimento di nazionalità e non ha una cultura nazionale; essa è costituita da raggruppamenti rurali e vi si nota subito l’ assenza di una classe intellettuale e della più modesta istruzione… Privi di una propria convinzione e di qualsiasi coscienza nazionale, essi sono sempre guidati o con la forza e l’intimidazione oppure con le lusinghe e le illusioni. E così le cose dovrebbero restare anche in futuro.”

Così scriveva nel 1929 Livio Ragusin Righi nel suo volume “Politica di confine.” Gli allogeni di cui parlava erano gli sloveni e i croati della “Venezia Giulia”, sottoposta dal 1919 a una violentissima politica di stampo coloniale.

Quindici anni dopo quegli allogeni, contadini e operai, insieme ai proletari italiani con cui lavoravano gomito a gomito, diedero alla “bimillenaria civiltà italica” una rata tale che i “discendenti dei legionari di Cesare” ancora se la ricordano con terrore.

Il contesto in cui è usato il termine dovrebbe renderlo chiaro anche ai non triestini, ad ogni modo: «rata» vuol dire più o meno “scarica di mazzate” :-)

@Bazzo In realtà Fusaro sa benissimo di cosa parla e cosa sta dicendo. Ha passato l’intero periodo universitario a studiare Marx. Ebbi l’occasione di parlarci, se non ricordo male nel 2006, e stava lavorando alla sua tesi su Marx e lo conosceva più che bene. E’ semplicemente in malafede, sa bene di mentire e di pervertire il pensiero di Marx, di Gramsci e di chiunque citi. Il punto è molto semplice, con Marx non raccogli gloria. Proporlo nella lettura comunitarista del suo maestro Costanzo Preve può essere un buon inizio, ma ancora non basta. Con l’emergere degli effetti della crisi in tutta la loro drammaticità, bisognava degradare il pensiero di Marx a una poltiglia dozzinale che andasse incontro alle paure inconsce delle classi medie che vedevano il loro status minacciato. Non solo piccola borghesia, ma anche impiegati, operai con anzianità, famiglie plurireddito magari proprietarie di casa. L’Italia dopotutto è il paese occidentale con la più alta patrimonializzazione privata e questa ricchezza è minacciata dalla crisi. Fusaro più o meno scientemente è andato incontro alle paure provocate da questa minaccia. Si è riuscito così a ritagliare una nicchia di pubblico sempre più grossa, man mano che gli effetti della crisi sono progrediti e soprattutto man mano che questi hanno portato gente che in periodo di vacche grasse era di sinistra a diventare di destra quando le vacche sono diventate magre. Perciò mente sapendo di mentire e lo fa perché altrimenti sarebbe un signor nessuno e dovrebbe sbattersi come tutti gli altri.

La cosa che trovo allucinante è come persone che si definiscono marxiste possano pensare che sia una riduzione del numero di lavoratori disponibili in un paese e non il conflitto sociale a creare migliori condizioni per l’affermarsi dei diritti della classe operaia. Questa gente evidentemente non vuole intraprendere nessuna lotta, vuole solo che qualcuno (un duce a caso) crei quelle che secondo loro sono condizioni “migliori”.

Non solo gli scritti di Marx e Lenin, ma tutta la storia del movimento dei lavoratori in Italia contrasta nettamente con questo atteggiamento. I braccianti che costituirono la base socialista prima e comunista poi dell'”Emilia rossa” erano forse una classe lavoratrice il cui numero eccedeva cronicamente rispetto ai posti di lavoro disponibili, ed erano, almeno inizialmente, dei migranti “sradicati”.

Prendiamo il caso della bassa ferrarese, che sto approfondendo e da dove provengo. Da bambino mia nonna mi cantava il “Canto degli scariolanti”

«A mezzanotte in punto

si sente un gran rumor,

sono gli scariolanti

che vanno a lavorar.

Volta e rivolta

e torna a rivoltar;

noi siam gli scariolanti

che vanno a lavorar»

Perché era in italiano e non in dialetto? Perché gente sottoposta ad una fatica bestiale che era in buona misura analfabeta e per la quale l’italiano era una seconda lingua che parlava magari con grande difficoltà non cantava nel proprio dialetto? Perché non ce lo avevano un dialetto comune. Perché venivano da diverse province del Veneto, dell’Emilia e della Romagna e si ritrovarono nella bassa ferrarese quando cominciarono i lavori di bonifica a fine XIX secolo.

Tant’è che Emilio Sereni (comunista “ortodosso”, partigiano e poi deputato del PCI) nella sua opera “Il capitalismo nelle campagne (1860-1900)” scrive:

«è caratteristico il fatto che in questa zona ed in quest’epoca, in cui lo sviluppo delle opere di bonifica ha concentrato qui i lavoratori di province diverse, molti dei canti del lavoro sono, come questo, non in dialetto, ma in “lingua”, in italiano: ed anche in questo piccolo particolare comincia ad esprimersi la coscienza che il proletariato agricolo comincia ad acquistare su scala nazionale».

Tra 1881 e 1901 infatti la bassa ferrarese fu un luogo di massiccia immigrazione . In quel periodo l’incremento annuale della popolazione della provincia di Ferrara fu del 9,2 per mille a fronte di un incremento della popolazione nazionale del 7,3 per mille. Addirittura l’incremento annuo del circondario di Comacchio (comprendente i comuni di Comacchio, Migliaro, Massafiscaglia, Lagosanto, Codigoro e Mesola) fu del 14,6 per mille, esattamente il doppio della media nazionale.

La massa di braccianti creata dalle bonifiche era sottoposta ad una cronica disoccupazione. Durante l’inverno infatti i campi non abbisognavano della loro opera e a meno di non trovare lavoro come scariolanti o come manovali essi rimanevano privi di ogni entrata. Nel 1897 si calcolava che nel ferrarese i braccianti lavorassero in media 200 giorni all’anno, con un guadagno complessivo che non superava le 300 Lire annue. All’inizio del Novecento le inchieste del Ministero dell’agricoltura attribuivano ai braccianti bolognesi, ferraresi e romagnoli un numero di giornate lavorative annue che andava dalle 86 alle 113. Sono tutti dati che si trovano nell’opera di Serene e in quella di Alessandro Roveri (altro storico di area PCI).

Secondo Sereni, oltre ad aver richiamato masse di disoccupati per i lavori di bonifica, il capitalismo agrario presente nel ferrarese e in larga parte dell’Emilia e della Romagna creava quella lui definiva «sovrappopolazione artificiale», che era all’origine della cronica disoccupazione bracciantile. Questa «sovrappopolazione artificiale» era dovuta proprio allo sviluppo di un’agricoltura moderna e produttiva. Prima infatti la produzione di un fondo agricolo era gestita dalla famiglia contadina che impiegava tutti i suoi membri anche quando erano sovrabbondanti o improduttivi. Una moderna azienda agricola, come quelle sorte sulle terre bonificate, invece impiega solo i salariati di cui ha davvero bisogno, inoltre con l’impiego di macchine e una migliore organizzazione cerca di ridurre gli addetti e nel contempo aumentare la produzione.

Di fatto quindi la nascita del movimento dei lavoratori nel ferrarese e in buona parte della Val Padana si trattò di una sindacalizzazione di massa di lavoratori precari e perennemente a rischio di restare disoccupati.

Questa sindacalizzazione di massa non si ebbe perché qualcuno cacciò una parte dei lavoratori e creò così “condizioni favorevoli”, ma proprio perché questa massa di “sradicati”, slegati da ogni rapporto paternalistico con il padronato proprio dalla loro condizione di precari e di persone con provenienze diverse iniziò ad operare forme di lotta dure miranti a creare un vero contro-potere di classe. Un contro-potere che si esprimeva attraverso due conquiste:

1) il collocamento di classe, ovvero l’assunzione di braccianti o l’assegnazione di fondi ai mezzadri attraverso l’intermediazione delle organizzazioni sindacali, in modo da evitare che i lavoratori venissero posti in concorrenza tra loro.

2) l’imponibile di mano d’opera, che consisteva invece nell’imporre ai proprietari l’assunzione di un determinato numero di lavoratori in base alla quantità di terra da loro posseduta.

La bassa ferrarese fu uno dei luoghi dove prima e più massicciamente le leghe bracciantili cercarono di raggiungere questi obiettivi che portarono ad un aumento dei salari e dei diritti, tant’è che il padronato dovette istituzionalizzare il terrorismo di classe con il regime fascista per fermare la spinta bracciantile.

Insomma proprio la storia del movimento dei lavoratori in Emilia dimostra che il numero dei disoccupati e le condizioni dei lavoratori non dipendono dal numero di lavoratori disponibili, ma dalla loro capacità di lottare, di lottare sul serio imponendosi forme dure di disciplina. Non è che nella gloriosa “Emilia rossa” fossero tutti solidali ed eroici, è che i crumiri non arrivavano con lo costole intere alla fine di uno sciopero e i granai e le stalle dei padroni che li assumevano avevano la brutta abitudine a prender fuoco durante o dopo il raccolto. Magari tener presente che oggi chi lotta sul serio bloccando la produzione sono proprio i migranti aiuterebbe qualcuno a staccarsi da masturbazioni geopoliche e attese di palingenesi affidate a forze reazionarie o fasciste.

Ti ringrazio per avere ricordato questa storia, che è quella da cui provengo.

Io sono figlio e nipote di braccianti sparsi tra Massafiscaglia (uno dei focolai di rivolta proletaria più importanti del primo Novecento, e poi di nuovo nel Dopoguerra) e Dogato. Mia madre è stata bracciante (oggi è in pensione). Due mie nonne e un nonno erano braccianti. Mio padre è stato operaio non della campagna ma dell’industria, per la precisione metalmeccanico (come tuttora mio fratello, che lavora alla TRW di S. Giovanni di Ostellato), ma quando è diventato sindacalista a tempo pieno ha fatto il capolega dei braccianti in vari comuni del basso ferrarese. Questa storia è la mia storia.

La mia famiglia è non solo storicamente ma letteralmente uscita dalle paludi grazie alle lotte, al collocamento di classe, all’imponibile di manodopera. E il proletariato rurale da cui discendo, come hai ricordato, aveva una composizione molto peculiare, era nato durante e dopo le bonifiche come frutto della grande immigrazione, e doveva molta della sua radicalità e tendenza all’insubordinazione proprio all’esperienza dello sradicamento e del “meticciato”.

A dire il vero, a me non viene in mente nessun precedente in cui abbia funzionato quello che “teorizzano” (parole forti…) i sovranisti “di sinistra”, i neo-leghisti ancora in parte verniciati di rosso, i fascisti che giocano al “Giano Bifronte”… Nella storia delle lotte proletarie mi sa proprio che non si è mai visto un caso in cui bloccare l’immigrazione e ridurre la complessità della composizione di classe abbia favorito la lotta di classe. È sempre avvenuto il contrario: l’immigrazione ha radicalizzato le lotte, che si parli del movimento operaio statunitense organizzato negli IWW nei primi decenni del Novecento, dell’operaio-massa venuto dal Sud Italia e divenuto protagonista dell’Autunno caldo e delle lotte nel “triangolo industriale”, o delle lotte nell’Italia di oggi, in particolare nella logistica.

Infatti, mentre i rossobruni straparlano, insultano, fanno battute sui bimbi annegati e vagheggiano una classe operaia tutta bianca e autoctona, proprio in questi giorni operai autoctoni e migranti sono protagonisti, insieme, dell’ennesima, durissima lotta all’Interporto di Bologna.

A proposito della lotta all’interporto di #Bologna, alcune preziose riflessioni di Infoaut.

«Durante i blocchi e gli scontri della scorsa settimana all’interporto si è assistito ad alcune scene paradossali e grottesche ma da cui si possono trarre non poche indicazioni politiche per il futuro: tra gli insulti e le minacce dei celerini e dei carabinieri durante i faccia a faccia con gli operai, oltre alle solite offese alle madri e ai frequenti “bestie, cani, merde” molto spesso abbiamo ascoltato “torna a casa tua maiale!”, “ti tolgo il permesso di soggiorno dopo che ti arresto!”, “vi ritocca sul barcone”. Scontate le risate degli operai che magari a Bologna ci sono nati o che al massimo il barcone che conoscono sono i pescherecci di qualche città del sud. Anche il compagno operaio pestato e arrestato sanguinante è un giovanissimo italiano assunto da poche settimane e unitosi alla lotta per esprimere solidarietà ai colleghi del magazzino Logista […] Crediamo che questo dato che solo in apparenza può apparire aneddotico stia impensierendo la Santa Alleanza di padroni di multinazionali e cooperative, quotidiani, politici e poliziotti di ogni ordine e grado coinvolti nel soffocare e reprimere questa importante lotta, e dall’altra parte da un punto di vista antagonista si può parlare di una serie di ipotesi per il futuro immediato e indicare sia tendenze o elementi politici importanti – soprattutto se scagliati sull’attuale fase politica nazionale configuratasi tramite il paradigma del “prima gli italiani” del governo giallo/verde. Si tratta certamente di embrioni di un fenomeno ma che iniziano ad essere ricorrenti.

Razza e generazione operaia. Il colore della pelle […] è un fatto politico, l’esempio dei celerini bolognesi decisamente caricati dal nuovo contesto politico nazionale è esemplare: nel momento in cui si lotta per il salario, o si partecipa solidarizzando con la vertenza, si diviene migranti. La presenza in un picchetto diventa un fattore di razzializzazione.»

Se lotti sei un migrante. Punti di vista su nuove composizioni giovani e scenari di conflitto dall’interporto di Bologna.

Vittoria all’Interporto di #Bologna. Una lotta condotta da lavoratori italiani e immigrati, insieme. Insieme hanno scioperato, insieme hanno preso le manganellate, insieme hanno vinto.

Mentre fascioleghisti, rossobruni e cialtroni disparati fanno di tutto per metterci gli uni contro gli altri, le lotte stabiliscono il piano di realtà.

Tutti i dettagli qui.

egregio Vanetti,

mi presento: ingegnere elettronico senza specifica cultura politica, storica e/o economica (solo sporadiche letture); mi ritengo un socialdemocratico, innamorato per esempio di quel che scriveva Federico Caffè; convinto che il capitalismo moderno debba seguire la strada della piena occupazione. non sono socialista, non sono comunista: sono il tuo conoscente che sostiene di essere di sinistra, E ANCHE che la tratta di barconi debba venire fermata, ANCHE PERCHÈ aumenta la disoccupazione MA SOPRATTUTTO PERCHÈ è disumana.

al proposito ti propongo alcuni spunti di riflessione.

(a) le tue precisazioni su Marx sono preziose per che come me

non l’ha mai letto, lo dico senza alcun sarcasmo. a leggere

però i passi che citi e i tuoi commenti, ti domando

(a1) la sovrappopolazione stagnante e maxime quella latente,

non sono forse serbatoi di manodopera non qualificata,

disperati alla ricerca di lavoro per un tozzo di pane?

(a2) i migranti che sopravvivono alle traversate non sono un tipo

simile di forza lavoro?

(a3) alla luce di ciò, Marx non avrà parlato di “migranti” sui barconi

come noi oggi, ma ho idea che lui stesso li avrebbe messi proprio

nell’esercito di riserva. magari inventandosi una quarta categoria,

oppure allargando quella dei latenti. questo ti sembra davvero

così assurdo?

(a4) la tua nota che “il capitale non richiede di attingere a fonti

esterne per rimpolpare l’esercito dei disoccupati” non è pertinente

all’oggetto del contendere. qui ci si domanda SE i migranti sui

barconi rimpolpino l’esercito di riserva, non se il capitale lo richieda.

(b) “se crediamo che l’immigrazione crei disoccupazione, dovremmo credere

anche che l’emigrazione crei occupazione” è una fallacia logica:

da “A implica B” non puoi dedurre che “non-A implica non-B”.

tolto comunque questo argomento logico/retorico, i fattori in gioco

sono molteplici complessi e lontani da una modellizzazione scientifica

efficace. che non si veda un’ovvia causazione (o anche una semplice

correlazione) fra immigrazione e disoccupazione può essere dovuto a

tanti motivi; per dire, l’immigrazione odierna per barconi è piccola

rispetto alla forzalavoro europea quindi l’effetto è scarsamente

visibile, presumibilmente annegato da altri fattori ben più forti.

e però, c’è.

l’immigrazione incrementa la forzalavoro ergo abbassa i salari, lo

ammetti anche tu e dichiari che lo diceva pure Marx, e i riferimenti

in Rete volendo si sprecano, qui per esempio citano HaJoon Chang:

https://socialdemocracy21stcentury.blogspot.com/2016/07/ha-joon-chang-on-wage-determination-in.html

e io francamente non vedo perché accettare una vergognosa tratta di

esseri umani che poi mi abbassa pure i salari, anche se di poco.

(c) che il benessere generale si raggiunga con la lotta di classe mi

pare sensato condivisibile e, francamente, ci credo. (non dico di

saperlo perché, lo ripeto, in storia e politica mi muovo un po’ come

il proverbiale elefante nella cristalleria.) Questo non toglie che

l’orribile tratta di esseri umani nel Mediterraneo vada bloccata

al più presto possibile. sei d’accordo su questo?

io alla luce di ciò non posso che apprezzare il blocco navale alle

ONG attuato dal governo. mostrare ai boat people che non si entra

significa che non ne verranno più, o che ne verranno molti meno,

e ne moriranno molti meno.

(d) a complemento di quanto dico al punto (c), aggiungo che, a mio

modestissimo avviso, i flussi migratori vanno gestiti e regolati dagli

Stati, o magari dall’Unione Europea se siete fra quelli che in essa

credono (io no, ma questa è un’altra storia) – questo non significa

in alcun modo auspicare la chiusura del Paese ai suddetti flussi.

sto parlando quindi di flussi di migranti dotati di permessi di

soggiorno e lavoro, e istradati a una sana integrazione nella società.

lasciarli crepare in barca, o peggio, farli entrare da irregolari e

“garantire” loro una vita da ultimi della società in aeternum a me

proprio non va. (come sappiamo bene, in effetti i morti in barca sono

una piccola percentuale: il resto finisce non si sa bene dove in tutta

Europa.)

con questo concludo per ora. sono apertissimo a qualunque critica al mio intervento – quando mi proclamo ignorante non lo dico per falsa modestia, credo che da queste parti potrei imparare qualcosa. a te la palla.

cordialmente,

Castellini

Buongiorno collega,

sono anch’io ingegnere elettronico, anche se mi occupo solo di software.

Provo a rispondere alle domande seguendo lo schema argomentativo che hai proposto.

(a1) Ai tempi di Marx era soprattutto manodopera non qualificata, ma ai giorni nostri il serbatoio del precariato contiene una grande quantità di manodopera qualificata. Non userei descrizioni apocalittiche che dipingono queste sezioni della classe come integralmente composte da morti di fame, perché rischiamo poi di non riuscire a riconoscerle nella realtà occidentale.

(a2) I migranti che sopravvivono alle traversate sono solo una minoranza dei lavoratori che entrano in Italia. In gran parte il proletariato immigrato in Italia ci è arrivato via terra o in aeroplano. Comunque senz’altro al loro arrivo molte di queste persone si trovano nei gradini più bassi della scala sociale: i gradini cui da sempre i comunisti prestano particolare attenzione cercando di farli risalire almeno fino al livello medio del resto della classe lavoratrice.

(a3) Come ho cercato di spiegare nell’articolo, gli immigrati né coincidono né sono un sottoinsieme della sovrappopolazione relativa (esercito industriale di riserva). Proprio come i lavoratori autoctoni, si distribuiscono nelle varie sottoclassi del proletariato: la maggior parte degli immigrati (inclusi quelli «dei barconi» che non sono geneticamente diversi dagli altri) finisce semplicemente a lavorare a tempo pieno; qualcuno finirà invece precario o disoccupato. Il tasso di occupazione degli stranieri in Italia è simile a quello degli italiani. Dal punto di vista marxista, non c’è ragione di considerare gli stranieri come necessariamente destinati a costituire l’esercito industriale di riserva.

Del resto siamo di fronte al solito paradosso del “migrante di Schrödinger”: simultaneamente «troppo pigro per lavorare» e dedito a «rubarci il lavoro». Tutto fa brodo per gli xenofobi. A noi invece interessa la condizione effettiva della classe e quindi dobbiamo spiegare che gli immigrati sono già integrati nella classe operaia italiana.

Tutti gli esempi che ho fatto nelle parti narrative (che fanno parte a pieno titolo della mia argomentazione) sono di immigrati che non fanno parte della sovrappopolazione relativa, che lavorano a tempo pieno e che lottano al fianco dei lavoratori italiani. Non c’è modo di sapere se sono arrivati coi barconi o con gli elicotteroni, né ha la minima importanza per la lotta di classe.

(b) La cosiddetta “negazione dell’antecedente” (A -> B => !A -> !B) non c’entra con la mia frase, che riporto perché è corretta: «Se crediamo che l’immigrazione crei disoccupazione, dovremmo credere anche che l’emigrazione crei occupazione». Infatti l’emigrazione non è la negazione dell’immigrazione, ma è un processo di segno opposto. È come se avessi scritto «Se crediamo che comprimendo un gas esso si scalda, dovremmo credere che espandendolo esso si raffredda»: infatti è ciò che avviene e naturalmente questo tipo di ragionamento è razionale e scientifico.

Quel che sto dicendo è che l’aumento demografico non ha gli effetti che il nostro “economista ingenuo” interiore potrebbe aspettarsi. Sempre nei passi dove introduce il concetto di esercito industriale di riserva, Marx spiega la faccenda con grande acume:

«Quindi la popolazione operaia produce in misura crescente, mediante l’accumulazione del capitale da essa stessa prodotta, i mezzi per render sé stessa relativamente eccedente.

È questa una legge della popolazione peculiare del modo di produzione capitalistico, come di fatto ogni modo di produzione storico particolare ha le proprie leggi della popolazione particolari, storicamente valide. Una legge astratta della popolazione esiste soltanto per le piante e per gli animali nella misura in cui l’uomo non interviene portandovi la storia.»

Non è meraviglioso? Karl sta dicendoci che non abbiamo la dinamica demografica degli altri animali, che se sono troppo numerosi si affamano a vicenda. Al contrario, nella società industriale più siamo numerosi più produciamo. Nel capitalismo, che è un modo di produzione con una disoccupazione strutturale, questo implica che una certa percentuale sia disoccupata, ma non perché siamo “troppi”: addirittura, si può dimostrare abbastanza facilmente che esiste semmai nel medio periodo una correlazione (anzi, un nesso causale) tra l’emigrazione e l’aumento del tasso di disoccupazione.

Vedo che non ho spiegato bene o non hai capito bene il ragionamento quando dici «l’immigrazione incrementa la forzalavoro ergo abbassa i salari»: no, non è questo il punto. L’immigrazione non abbassa i salari, ciò dipende dalla lotta di classe e non è un fenomeno automatico; l’essenza della teoria marxista del salario e della politica sindacale marxista è proprio che l’andamento dei salari dipenda in larghissima misura da quanto i lavoratori esigono, da come lottano e si organizzano («Dunque la determinazione del valore della forza-lavoro, al contrario che per le altre merci, contiene un elemento storico e morale» – questo è sempre il Capitale). Semmai si potrebbe dire che la disoccupazione abbassa i salari, ma la disoccupazione non dipende dall’immigrazione, anzi, probabilmente l’immigrazione diminuisce leggermente il tasso di disoccupazione (così parrebbe vedendo i dati).