Esce oggi in libreria la nuova edizione de L’archivista (Einaudi Stile Libero, €14) romanzo di Loriano Macchiavelli pubblicato per la prima volta nel 1981. E’ un poliziesco ambientato nella Bologna di inizio anni Ottanta, con un detective davvero sui generis, del tutto impensabile nel panorama della narrativa di genere italiana di oggi. Uno sbirro cattivo, rognoso, piccolo-borghese, che

«ci ricorda quando tutto è cominciato, riportandoci sul campo di battaglia d’una sconfitta storica, all’origine dell’oggi, nella livida alba di quel decennio in cui l’Italia cambiò per l’ultima volta perché niente potesse più cambiare davvero.»

Sono le parole di Tommaso De Lorenzis, autore della bella postfazione alla riedizione del volume, che pubblichiamo integralmente di seguito. Per tutti quelli che hanno nostalgia degli anni Ottanta, se li raccontano come una fucina di grandi cose o li eleggono a mito fondativo. Buona lettura.

⁂

Chi va con lo Zoppo

«Giunta sinistrese, son la tua rovina / Potere salumiere e sporca disciplina»

Nabat, 1984«Bologna mi appare come qualcuno che va a una festa e si veste di nuovo, senza lavarsi e senza cambiarsi le mutande»

Luigi Bernardi, 2002

È una bestia.

Poli Ugo, vice ispettore aggiunto della questura di Bologna, è proprio una bestia. Lo dice Loriano Macchiavelli, quindi non gli stiamo facendo torto. Qui occorre ribadirlo, perché c’è da vedersela con un osso duro: con un questurino fiscale e cattivo, rancoroso, violento, vergognosamente fascista e pure sciancato. Non che le menomazioni siano in sé un problema, ci mancherebbe. Ma se l’invalidità diventa alibi per angariare, tormentare e rovinare la vita al prossimo, allora la questione si fa seria. Brutta e seria.

Debole coi forti, forte coi deboli, lo Zoppo è uso al ricatto e avvezzo alla minaccia. Prevarica senza il minimo scrupolo. La brutalità è il suo pane quotidiano. Della misoginia ha fatto una bandiera e della misantropia il metro dei rapporti umani.

Non capita spesso d’imbattersi in un protagonista simile. Uno che andrebbe considerato il “cattivo”, che si mette d’impegno per essere disprezzato e odiato, e fa l’impossibile per ostacolare l’immedesimarsi dei lettori: fatta salva una presunta quota di sadici che frequentano le librerie.

Dunque l’incontro è insolito. Tanto più se si pensa al romanzo giallo col suo molteplice catalogo di eroi: dai fulgidi campioni della deduzione ai private eye duri e di poche parole, dai commissari ruvidi ma empatici agli investigatori per caso, con la mente acuta e la lingua sciolta. Le icone del poliziesco sono uomini fuori dal comune, paladini malinconici, cavalieri solitari nella metropoli senza regole, investigatori dalla sigaretta infinita e col bicchiere sempre pieno, seduttori fascinosi, sbirri formidabili dall’appetito buono e il palato fino. Se si tratta di detective occasionali che menano una vita sfigata, vengono risarciti con particolari virtù. Se invece hanno il carattere gonzo, divertono e piacciono alle donne.

Ecco, per Poli tutto questo non vale.

È astemio e non fuma. Si astiene pure dal caffè. Intrattabile e malevolo, ha ingaggiato una guerra personale con lo charme. Lo spleen non sa cosa sia. Non è vecchio, ma ci tiene a sembrarlo, e «Figuriamoci!»: giusto per usare il suo irritante intercalare. Il senso dell’umorismo, l’ha sotto i tacchi delle scarpe che trascina accompagnandosi con un pesante bastone. Battute non ne fa e non ride nemmeno se sono buone. Anzi: non ride praticamente mai. Le rare volte che capita, è un ghigno a compimento di qualche bieca vendetta.

Davvero una bestia. Altrimenti: «burocrate, carogna e ruffiano», come dice uno che lo conosce fin troppo bene. Oppure «un represso e complessato» secondo l’anonimo narratore che lo affianca nelle inchieste, documentandone le gesta sconsiderate. Ha solo una dote: un cervello che funziona alla grande e lo rende segugio di razza. Il punto è che questa qualità – in mancanza di senso morale – finisce per amplificarne le turbe, alimentando la smania persecutoria, l’irrancidito pensar male e il sordo livore che gli avvelena l’esistenza dal giorno in cui un incidente in servizio gli ha massacrato la gamba e stroncato la coscienza.

Messa così, sembra una scortesia nei riguardi del genere. Addirittura un peccato di lesa maestà. Ed è quasi una provocazione ripresentarlo oggi che il poliziesco italiano ha sancito un’alleanza commercialmente di successo col registro comico, riempiendosi di motteggi, canzonature, comprimari spassosi e colorita espressività dialettale che – dalla Toscana alla Sicilia – fa tanto provincia buffa.

L’indole dello Zoppo, infatti, richiama più le vittime-carnefici della letteratura nera – quella della modernità tragica e d’una realtà irredimibile – che il profilo dell’Indagatore. Di sicuro manda a farsi benedire il senso comune che raccomanda protagonisti di smalto e di spirito, brillanti, ironici e dotati dell’adeguato sex appeal. Gente gradevole, nel complesso rassicurante, sfacciata al punto da guardare in camera ammiccando al pubblico. Insomma, perfettamente funzionale a un’idea del giallo come letteratura di puro intrattenimento o evasione bovarista.

«Cerchiamo dei detective con cui le lettrici abbiano voglia di andare a cena», ammetteva una volta un editor.

Accomodatevi, prego. Provate a cenare con Ugo. Nel migliore dei casi, vi garantirà un sontuoso travaso di bile, come sa bene l’onorevole Presidente che – proprio nelle pagine de L’archivista – se lo trova di fianco al ristorante “Al Cantunzèin”. Nella peggiore delle eventualità, vi potrebbe accadere di assaggiare il bastone che è solito brandire a mo’ di arma. E per carità di patria è meglio tacere delle lettrici di bella presenza. Quelle, al posto di consumare l’ammazzacaffè, rischiano lo stupro, perché – quando si trova in mano le carte giuste – lo Zoppo è capace di tutto.

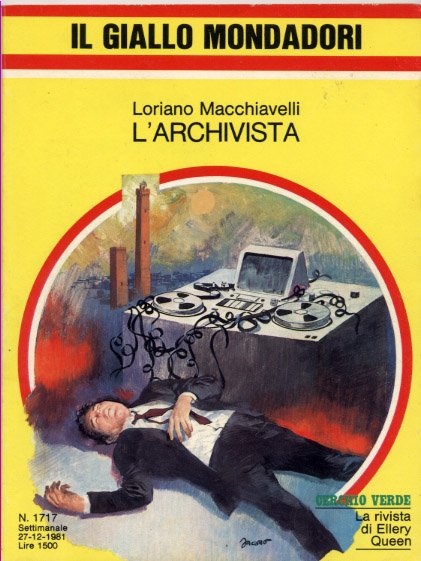

Un tipo parecchio disturbato, quindi. Un mezzo psicopatico. Un guastafeste pericoloso. Una croce per gli sventurati che lo incontrano nel corso d’indagini rigorosamente non autorizzate. Un monito a lungo rimosso per i colleghi vanitosi e “piacioni” che son venuti dopo. Una rovina per un certo Sarti Antonio che è venuto prima. Un fuoriclasse dell’inopportunità. Un asso dell’irriverenza. Oggi come ieri, cioè da sempre. Dal 1981, per l’esattezza: quando L’archivista uscì nel catalogo de Il Giallo Mondadori, allora diretto da Oreste del Buono, e Poli apparve sulla scena letteraria del Belpaese come insopportabile ospite che si imbuca per rovinare – con infame tempismo e intenzione manifesta – l’orgia festosa del decennio glitterato, euforico e rampante.

Un tipo parecchio disturbato, quindi. Un mezzo psicopatico. Un guastafeste pericoloso. Una croce per gli sventurati che lo incontrano nel corso d’indagini rigorosamente non autorizzate. Un monito a lungo rimosso per i colleghi vanitosi e “piacioni” che son venuti dopo. Una rovina per un certo Sarti Antonio che è venuto prima. Un fuoriclasse dell’inopportunità. Un asso dell’irriverenza. Oggi come ieri, cioè da sempre. Dal 1981, per l’esattezza: quando L’archivista uscì nel catalogo de Il Giallo Mondadori, allora diretto da Oreste del Buono, e Poli apparve sulla scena letteraria del Belpaese come insopportabile ospite che si imbuca per rovinare – con infame tempismo e intenzione manifesta – l’orgia festosa del decennio glitterato, euforico e rampante.

Benvenuti nei maledetti anni Ottanta.

All’inizio degli Eighties, Bologna non era più la città eletta da Macchiavelli ad ambientazione delle inchieste di Sarti Antonio, sergente, e a Capitale del “nuovo poliziesco” italiano. Molto era cambiato dal 1974, allorché – con Le piste dell’attentato – lo scrittore aveva scommesso sulla raccontabilità del capoluogo d’Emilia e sfatato il cliché editoriale secondo cui la crime story era un genere di proprietà transalpina o anglosassone. Per sei anni e in sette libri, Macchiavelli aveva svelato – grazie alle traversie del suo celebre poliziotto – il rovescio inconfessabile della Rossa, scrivendo di speculazioni edilizie e rendite immobiliari, di studenti fuorisede ed extra-parlamentari di sinistra, di ottusi, soffocanti apparati amministrativi e dei vizi privati dell’“operosa” borghesia autoctona.

In tanti non l’avevano presa bene. Dalle parti di piazza Maggiore, a palazzo d’Accursio, sede del democratico Comune, qualcuno si era pure irritato. Per non parlare di funzionari e dirigenti di partito. O meglio: del Partito.

Loriano Macchiavelli

Macchiavelli è fatto così. Gli è sempre piaciuto rompere i coglioni. Che poi è un modo meno nobile e più prosaico per dire quello che diceva Oreste del Buono: «Io non so se Loriano Macchiavelli sia il più bravo giallista italiano. […] So, però, e di questo sono sicuro, che è il più coraggioso giallista italiano». È vero, perché ci voleva coraggio per fare a pezzi la compiaciuta rappresentazione della città meglio amministrata d’Italia, che della qualità dei propri servizi ha fatto un modello, dimenticando tutto il resto. Per esempio: quelli venuti da fuori, domiciliati in affitto, non residenti, esiliati dalla buona gastronomia e costretti in mense schifose, vincolati al pagamento delle rette universitarie, con quattro lire in tasca e le pezze al culo. Oppure quegli altri, quei debosciati che scrivevano e disegnavano, cantavano, recitavano o suonavano, senza disporre di case di proprietà e neppure d’onesti, rispettabili impieghi a tempo indeterminato, magari in qualche ufficio pubblico. A lavurèr!

Bologna, poi, è uno di quei posti che alimentano in modo incontrollato la produzione di retoriche e cliché, come certifica la famigerata, triplice attribuzione che la vuole colta, comunista e sovrappeso, in quanto dedita ai piaceri della cucina. E si pensi alle tante metafore che l’associano al femminile, evocando una sessualità lasciva, condita di fianchi abbondanti, tette generose e labbra disponibili. «Vecchia signora» e al tempo stesso «bambina perbene», la definì Francesco Guccini nella leggendaria canzone che le dedicò. E non poteva mancare «busona», intendendo “puttana”, declinazione femminile del sostantivo – divenuto vocativo assoluto e tautologia par excellence – che nel gergo locale indica i sodomiti, la gente di smodata fortuna e tutti coloro che, in qualche particolare momento, cioè di continuo, e chissà poi perché, son per l’appunto “busoni”.

Ma se così va il mondo, così non andava più bene a Macchiavelli, che delle figure da cartolina o dei luoghi comuni decise di fregarsene. Mostrò – in anticipo sui tempi – la crisi d’identità che covava all’ombra delle Torri. Presagì prima degli altri la rabbia strisciante, destinata a brillare nell’insurrezione del marzo ’77. Esibì il volto cattivo e il lato inospitale, il conformismo e la doppiezza d’una città che ha la bonomia inscritta nel nome, ma – al bisogno – se la scorda. Fece tutto questo servendosi d’un poliziotto come Sarti, che di certo non è un eroe. Al contrario, è parecchio sfortunato e la vita gli dice male, affliggendolo con una terrificante colite nervosa e consegnandolo alle angherie d’un superiore bastardo come pochi: l’ispettore capo Raimondi Cesare. Non poteva essere altrimenti. Prima di darsi al poliziesco, lo scrittore aveva fatto l’autore teatrale e conosceva a memoria la lezione di Brecht: «Beato il Paese che non ha bisogno di eroi!» Ecco spiegato il motivo per cui i suoi personaggi sono campioni di nulla e paladini del niente.

Luigi Bernardi (1953 – 2013)

Come ha notato Luigi Bernardi, Macchiavelli narrò la burrascosa transizione che stava trasformando Bologna [1]. Il momento di passaggio in cui la Dotta smise d’essere il paesone – unico in Italia, diverso da tutto il resto – in bilico tra sezione e parrocchia, tra Dozza e Dossetti, perso dietro al culto del cinematografo americano, del jazz, della boxe, del basket, e divenne l’esplosiva casbah di studenti creativi, libertari, insolenti. Un laboratorio d’eccezione. Incubatore di rotture, anche violente. Fucina di linguaggi e stili: dalla letteratura al fumetto, alla musica.

Sempre unica. Sempre diversa, Bologna.

Poi qualcosa cambiò ancora, ma questa volta tragicamente in peggio. Si superò un punto di non ritorno, mentre le carte si mischiavano e tutto si confondeva.

Fu allora che – dallo spirito dei tempi nuovi e su una gamba sola, ça va sans dire – saltò fuori Poli Ugo. Era un atto di grande generosità. Macchiavelli voleva solo essere caritatevole nei confronti di Sarti, intendeva risparmiargli gli Ottanta. Invece l’hanno frainteso. Per primi i lettori che – si sa – sono pigri e si affezionano quando ci sono di mezzo i “seriali”. Per inciso: non è affatto vero che i lettori hanno sempre ragione.

Ma si incarognì perfino il sergente, che in un’intervista immaginaria del 1981 non la mandò a dire al suo creatore: «Loriano Macchiavelli si è stancato di me, di Sarti Antonio, sergente, e va costruendo un altro personaggio al solo scopo di mettermi da parte. Se non è invidia questa! Voglio vedere dove arriverà con il suo Poli Ugo, vice ispettore aggiunto, un maledetto burocrate che… Meglio lasciar perdere…» [2].

No, non era invidia. E non lasciamo perdere affatto, perché si trattava di sommo altruismo.

Il vento stava girando, il cielo ingrigiva più del solito e l’aria si faceva pesante. Di lì in avanti serviva lo Zoppo.

Un tintinnio di vetri e un rumore sordo.

Qualcuno, la Bomba, la sentì così: stando in casa, a più di un chilometro dalla stazione, con la tazzina del caffè in mano, mentre ascoltava la rassegna stampa di Radio Città. Era la mattina del 2 agosto 1980, il giorno della mattanza. Ottantacinque morti e più di duecento feriti. La si racconta sempre in questa maniera, la Strage: esibendo i numeri e lesinando sulle parole. Se si vuole aggiungere qualcosa, allora si menzionano gli autobus – vanto dei servizi cittadini – usati per trasportare i cadaveri e pietosamente addobbati con dei lenzuoli a coprire i finestrini. A Bologna, gli anni Ottanta cominciano con l’eco assordante del passato, col boato del tritolo.

Ma era arrivato anche il tempo delle scelte che contano. E qualche furbo con trascorsi di movimento pensò bene di cambiare casacca e “imbazzarsi” col Partito o il Comune impegnati a ricucire lo strappo del ’77, a promuovere il recupero della diversità creativa e a varare il Piano Giovani. Invece nelle strade, in tanti, in troppi, incontrarono Lei: la polvere afgana, l’additivo d’oppio che non risparmia nessuno. Dicono che c’è stato un momento, a Bologna, in cui si poteva arrivare dalla periferia al centro, dagli stradoni di San Donato a piazza Maggiore, dalla Barca a piazza Verdi comprando eroina lungo tutto il tragitto. Nelle farmacie notturne si faceva la fila per la siringa monouso. E quelli meno devastati degli altri si preoccupavano di far rispettare il turno. Si “smazzava” perfino al cassero di Santo Stefano e a porta San Mamolo, a ridosso dei quartieri bene, in faccia alla buona borghesia collinare.

Sotto una pioggia di brown sugar, la città stava diventando uguale a tutte le altre: a Modena e Verona, mecche dello spaccio, o al più triste sobborgo dell’hinterland milanese. E come volete che stesse in un simile inferno quel povero diavolo di Sarti Antonio, un questurino debole di viscere e a tratti romantico?

Ci stava male, malissimo. È presto detto.

All’opposto, Ugo ci stava alla grande, essendo provvisto di quell’appropriata crudeltà che gli consentiva di raccogliere la sfida. Nella sua breve vita, riassumibile in un paio di romanzi, di cui uno a puntate, un racconto lungo, un’apparizione nel film Tv del 1985 e una manciata di comparsate al fianco del collega sergente, ingaggiò un corpo a corpo col decennio che incombeva. Non a caso nelle avventure del vice ispettore ritroviamo tutti i motivi che segnarono la congiuntura in cui Bologna e l’Italia decisero di vendersi l’anima.

«Qui c’è la peste», dice Ugo senza scomporsi, indicando il desolato spettacolo dei giardini Margherita, distesa luccicante di aghi d’acciaio e plastica delle siringhe usate. E l’eroina, insieme alle truffe sanitarie e agli appetiti dei potentati locali, tornerà anche in Sarti Antonio e il malato immaginario, l’inchiesta pubblicata a puntate, tra il gennaio 1987 e l’ottobre 1988, sul periodico «2000 Incontri», il cui protagonista – a dispetto dell’ingannevole titolo – è Poli [3]. Qualche anno più tardi, nelle pagine del romanzo breve I quarantasette colpi, in Montagnola alcuni passanti dovranno strappare dalle mani dello Zoppo un ragazzino tossico, colpevole di avergli fregato l’inseparabile bicicletta [4]. Lo stava ammazzando a bastonate, cristo santo. Così, tanto per offrire un’alternativa pratica ai Sert e alla somministrazione controllata di metadone.

Che bestia.

Figuriamoci!

Tuttavia Macchiavelli ci aveva visto giusto di nuovo, continuando ad arrivare per primo. Certo, poteva mettersi comodo. Poteva andare avanti con Sarti a botte d’un romanzo l’anno. Oppure poteva inventarsi qualche irresistibile, malinconico sbirro da muovere in una Bologna crepuscolare. Viceversa, per l’ennesima volta fuggì il già visto. Lasciò perdere le solide consuetudini, i noti comprimari e le ambientazioni riconoscibili che fanno la fortuna delle serie poliziesche. Allergico agli archetipi eroici, tirò fuori – più o meno consapevolmente – una versione felsinea del Tersite omerico, che con lingua tagliente buttava in vacca il nobile consesso dei guerrieri achei: «Non venne a Troia uomo più brutto / Era deforme e zoppo». Imbastì un personaggio disturbante e grottesco, sopra le righe e difficile da digerire. Un animale astuto, solitario, disumano: immagine distorta, e per questo fedelissima, della realtà in cui l’autore lo cacciò a forza. Senza pietà alcuna gli mise in casa, insieme a una moglie schiantata dalle sue maniere incivili, un figlio di sinistra con cui non poteva scambiare neppure mezza parola. Soprattutto: gli piazzò in soggiorno un televisore sempre acceso, una cosa da farlo uscire pazzo, alla lettera, e in particolare al principio di un’indagine. Ma del resto, nella società italiana, il piccolo schermo diventava vangelo grazie al boom delle reti commerciali. Con Poli in punta di penna, Macchiavelli sbeffeggiò il demi-monde intellettuale, mentre la Penisola si riempiva di ambiziosi psicoanalisti alla moda e architetti craxiani, giornalisti compiacenti, spregiudicati critici d’arte e professionisti della cultura. Cominciò dai set cinematografici ne L’archivista e finì con i circuiti letterari de I quarantasette colpi. Non ebbe rimpianti neppure a far piazza pulita della Bologna d’antan. Rinunciò perfino a via Santa Caterina, la strada lunga e stretta, piantata a ridosso di porta Saragozza, dove – in un tugurio sotto i portici – abitava Rosas, il “Talpone”: lo studente anarchico dall’intelletto sopraffino che era stato il monumentale pard di Sarti Antonio. Nella silenziosa solitudine dello Zoppo, si smarrì il coro d’indimenticabili comprimari che aveva popolato le inchieste del sergente: da Felice Cantoni, l’autista dell’auto 28, al barbone Settepaltò, passando per il cronista Gianni “Lucciola” Deoni. E non c’era più spazio nemmeno per una pallida ombra di sentimentalismo. Perciò, tanti saluti alla “Biondina”, la prostituta alla quale Sarti ha voluto bene davvero. Proprio Lui, scorbutico single che a ogni romanzo non si risparmia la sacrosanta scopata con la bella di turno. Al contrario Ugo, le signore di facili costumi, le chiama “coperte”, mentre le signore in genere – nel caso in cui l’abbiano contrariato, cosa che accade puntualmente – le appella “puttane”. Comunque lo Zoppo, le “coperte”, se le fa mandare in camera dal portiere dell’alberghetto di terza categoria in cui si rifugia quando c’è da risolvere un caso. Ovviamente dopo aver chiesto gli immancabili giorni di ferie.

In una Bologna sfigurata e in un tempo che ormai reiterava se stesso, il passato giace – dopo accurata imbalsamazione – nelle pratiche dell’archivio, dove Poli marcisce finché non arriva un fascicolo che andrebbe chiuso. Andrebbe… Per tutti, sì, ma non per lui. E qui comincia la storia. Al solito modo, con una sequela di insulti rivolti allo scalognato collega che vorrebbe risolvere in fretta l’affare. E non c’è neppure bisogno d’aggiungere che lo scalognato è Sarti Antonio, sergente.

Dopo trentacinque anni, L’archivista torna nel catalogo nazionale, a disposizione di nuovi e vecchi lettori. Per la prima volta, il romanzo varca la soglia delle librerie, avendo frequentato in precedenza solo i ripiani delle edicole e conosciuto esclusivamente i favori della collana periodica di Segrate. È giusto chiedersi che ci sta a fare e cosa ha da dire – oggi, in Italia – una bestia come Poli Ugo.

La risposta è semplice: ci sta benissimo e ha da dire un sacco di cose. Ad esempio, ci ricorda quando tutto è cominciato, riportandoci sul campo di battaglia d’una sconfitta storica, all’origine dell’oggi, nella livida alba di quel decennio in cui l’Italia cambiò per l’ultima volta perché niente potesse più cambiare davvero. Può sembrare strano, ma Poli è un medico saggio, benevolo e previdente. Somministra una dose omeopatica di violenza, elargisce l’adeguato quantitativo di veleno per resistere alla malattia e alle tossine venefiche d’un tempo immemore e uguale a se stesso, di un eterno presente da cui è stata bandita qualsiasi idea di futuro e ogni possibilità di trasformazione. L’orribile città dello Zoppo, inoltre, è una Stalingrado che resiste contro quanti considerano il recupero degli Eighties, con tutto l’ammorbante bagaglio di trash, cosmesi glitter, acconciature vaporose, comicità demenziale, nudi televisivi, suoni dolciastri delle tastiere, un atto à la page, sinonimo di disinibizione intellettuale.

E poi c’è il romanzo giallo, un genere di nuovo sedotto dalle sirene dell’intrattenimento e dopato dalla comicità compiacente. Ancor più che con Sarti Antonio tra i piedi, è con lo Zoppo tra i maroni che Loriano Macchiavelli ribadisce come la crime story sia – prima di tutto – narrazione di rottura che frantuma un ordine iniziale e fa saltare gli equilibri. Da quel punto in poi, in una realtà marcia e corrotta, nessuno scioglimento dell’enigma è da considerarsi una conquista o un modo di fare giustizia. Anzi, è foriero di altre iniquità. Per questa ragione lo scrittore si tiene lontano anni luce dall’eroismo inquirente, delineando un protagonista meschino, refrattario all’immedesimarsi dei lettori ed estraneo alla celebrazione dell’indagatore vittorioso. La verità spesso è brutta e cattiva, sgradevole e difficile da mandar giù.

Con un realismo mai pedante né a tesi, distorto dalla resa espressionistica, rotto da intermezzi brechtiani, carico di tic linguistici, consapevolmente infarcito dell’asettico, gelido burocratese, Macchiavelli ha raccontato le mille e una trasformazioni di Bologna, preconizzando i mutamenti del Paese, e irridendo Signori e potenti, conformisti piccolo-borghesi e ottusi funzionari, baroni universitari e impettiti quadri di partito. Ha praticato una comicità grottesca, inquieta, che non vuole divertire, intrattenere o blandire, bensì importunare e perfino offendere. Ha rispolverato il meglio del registro comico italiano, quello che – dalla poesia al cinema, al teatro – corrode alla stregua di acido muriatico e si porta appresso il pianto come inseparabile rovescio. Attraverso storie di poliziotti infelici, nel rovesciamento dei significati, ha richiamato una massima libertaria, forse poco commerciale, ma gioiosamente provocatoria, riassunta su un manifesto che campeggiava anche in una vecchia osteria di Bologna e ritraeva un anarchico sorridente tra due questurini. La scritta in basso recitava: «Sarà una risata che vi seppellirà».

Tommaso De Lorenzis

Roma, marzo 2016

[1] Cfr. L. Bernardi, «Un questurino nella città che non è come le altre città» in L. Macchiavelli, Fiori alla memoria, Einaudi, Torino 2001, pp. 167-178.

[2] L. Macchiavelli, L’archivista, Il Giallo Mondadori, Milano 1981, p. 144.

[3] Cfr. L. Macchiavelli, Sarti Antonio e il malato immaginario, Flaccovio, Palermo 2006.

[4] L. Macchiavelli, I quarantasette colpi, in Id., Sarti Antonio e i 47 colpi, a cura di M. Carloni e R. Pirani, Mondadori, Milano 2006, pp. 119-214.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Ho letto “L’archivista” spinto proprio da questo post.

Effettivamente si tratta di un “giallo” molto anomalo, che difficilmente possiamo inscrivere nel recinto del “libro giallo” così come viene inteso nella forma classica.

Intanto per la presenza spiazzante del narratore, che si rende manifesto ed orchestra la storia pur non essendo uno dei personaggi. Secondo per la figura dell’investigatore, volutamente antipatico se non stronzo, ma che per fortuna si staglia rispetto alla selva di poliziotti provinciali tosco-romano-siculo-campani che hanno proliferato negli ultimi quindici anni (con quella infarinatura di dialetto, di folklore e di ricette che servono soltanto per allungare la brodaglia e distrarre il lettore). Il nostro Ugo Poli ha una tigna che lo rende se non altro interessante.

Anche l’ambientazione “cinematografica” è senza dubbio originale, con una piacevolissima presa in giro del regista “prima donna” che ha fatto più volte ridere.

La Bologna che emerge da quelle pagine, per chi non l’ha vissuta e per chi non la conosce, è quella di una città/paesone ben lungi dal rappresentare il centro culturale all’avanguardia dell’Italia che di fatto i non autoctoni le riconoscevano. Un ritratto spietato, in anticipo sui tempi, e dunque ancor più prezioso.

Lettura avvincente, ma col non piccolo difetto di una detection troppo rocambolesca e frastagliata da risultare credibile. Difatti, ad un certo punto, ho smesso di gareggiare per la soluzione.

Grazie per la dritta!

Colpa mia, mai letto prima Macchiavelli. Anche se tanti, oltre questo post, mi hanno sempre sollecitato.

Così, dopo aver subito per anni le mazzate selleriane (per scoprire sempre che il meglio è altrove), trovo conferma. Macchiavelli è proprio un grande. Perché, abituato io a legger gialli per capire qualcos’altro, qui qualcos’altro si trova. A bizzeffe. Ovvero Bologna che non è paesone ma quasi il set gotico di un cambiaverso mefitico, le prime zaffate di una mutazione antropologica. Quasi bio-logica. Peraltro, questa Bologna me la immagino sempre oscura, sempre notturna, anche di giorno (per questo dico gotica) e lo Zoppo un bastardo come molti altri a venire. Gli anni Ottanta, io c’ero e la memoria mi fa molto male, furono davvero il disastro. Impariamolo, direbbe lo Zoppo. E adesso ripartiamo, col resto di Macchiavelli.