Versione integrale dell’intervento di Wu Ming 4 al convegno “Tolkien e la Filosofia”, Modena, 22 maggio 2010

1. Storyteller

E’ già stato detto che nella sua opera Tolkien non citò mai esplicitamente alcun filosofo, né in vita disquisì troppo di teorie filosofiche, ma casomai usò concetti filosofici per costruire un universo letterario che è specchio del mondo reale, quindi per forgiarne i valori e i conflitti ideali. Ed è quello che fa ogni narratore.

E’ già stato detto che nella sua opera Tolkien non citò mai esplicitamente alcun filosofo, né in vita disquisì troppo di teorie filosofiche, ma casomai usò concetti filosofici per costruire un universo letterario che è specchio del mondo reale, quindi per forgiarne i valori e i conflitti ideali. Ed è quello che fa ogni narratore.

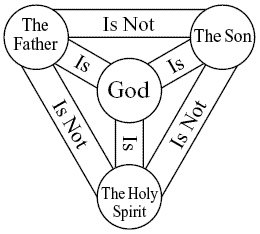

Allo stesso modo nell’opera tolkieniana è possibile rintracciare elementi di evidente derivazione religiosa. Anche se la cosmogonia di Arda non ricalca pedissequamente quella ebraico-cristiana, tuttavia si tratta di un universo monoteistico, nel quale si produce una corruzione originaria, la caduta di un angelo, una lotta durevole tra il bene e il male, ovvero in cui la luce originaria va via via frastagliandosi e spezzettandosi divenendo a tratti più tenue a tratti più forte. Soprattutto è un mondo salvato dai piccoli, dagli esseri minuti che diventano pietra angolare per il destino collettivo.

Si potrebbe continuare a lungo cercando similitudini e punti di contatto tra l’opera di Tolkien e la narrazione del mondo cristiana, e tuttavia niente di tutto questo risponde davvero alla domanda: Tolkien era un pensatore cattolico?

E’ evidente che per quanto riguarda il termine “pensatore”, non si può non essere d’accordo con chi afferma che la scelta a favore della narrativa non è occasionale o di comodo, ma anzi, trova una motivazione profonda nel pensiero e nell’attitudine di Tolkien. Detto questo, bisogna riformulare la domanda nei termini più corretti e intenderci sui termini stessi, per liberare il campo da eventuali equivoci.

Se dunque Tolkien non era un filosofo, la domanda che intitola questa sessione diventa: “Tolkien fu un narratore cattolico?”.

2. Narratore cattolico

Con l’espressione “narratore cattolico” di solito si intende uno scrittore organico alla propria fede e religione, cioè intento a mettere in narrazione virtù e princìpi del cristianesimo e del cattolicesimo, come fecero ad esempio Dante Alighieri, o Alessandro Manzoni. Se il senso della domanda è questo, allora la mia risposta è no, Tolkien non lo fu. Non fece teologia attraverso la narrazione, non compose un’allegoria cristiana, men che meno mascherò la morale cattolica sotto le sembianze del romanzo epico d’avventura. Certamente utilizzò valori e simbologie cristiane (ma non soltanto quelle), ovvero si lasciò ispirare dalla visione del mondo che lui stesso condivideva, senza però produrre un’architettura narrativa coerentemente e univocamente cristiana.

Con l’espressione “narratore cattolico” di solito si intende uno scrittore organico alla propria fede e religione, cioè intento a mettere in narrazione virtù e princìpi del cristianesimo e del cattolicesimo, come fecero ad esempio Dante Alighieri, o Alessandro Manzoni. Se il senso della domanda è questo, allora la mia risposta è no, Tolkien non lo fu. Non fece teologia attraverso la narrazione, non compose un’allegoria cristiana, men che meno mascherò la morale cattolica sotto le sembianze del romanzo epico d’avventura. Certamente utilizzò valori e simbologie cristiane (ma non soltanto quelle), ovvero si lasciò ispirare dalla visione del mondo che lui stesso condivideva, senza però produrre un’architettura narrativa coerentemente e univocamente cristiana.

Sappiamo quanto lui stesso abbia ribattuto a chi pretendeva di leggere in chiave tutta religiosa la sua opera. Tolkien lo spiega bene quando afferma di avere “intenzionalmente scritto un racconto costruito su certe idee ‘religiose’, ma che non è un’allegoria di queste (o di qualcosa d’altro) e non le cita apertamente, meno ancora le diffonde” (Lettera 211, 1958). In sostanza è Tolkien stesso a sostenere che la sua narrativa non ha “intenzioni allegoriche, generali, particolari, o morali, religiose o politiche” (lettera 165, 1955). Ecco perché non può essere associato all’Alighieri e nemmeno al Manzoni, che invece erano animati da ben altro spirito, cioè erano scrittori engagés, e costruirono architetture narrative coerentemente cristiane, prendendo posizione sulle cose del mondo secondo un’ottica religiosa. Gli intenti e il modus operandi di Tolkien sono completamente diversi, per sua stessa ammissione. Tolkien afferma di essersi reso conto che ” Il Signore degli Anelli è un’opera fondamentalmente cristiana e cattolica (…) durante la correzione”, non mentre lo scriveva (lettera 142, 1953), quindi a posteriori, e di essere stato mosso all’origine dal semplice desiderio di narrare “una storia avvincente” (lettera 208, 1958).

Se dunque Tolkien non può essere equiparato agli autori summenzionati, a mio avviso non dovrebbe nemmeno essere letto a quel modo. Del resto, il fatto che le “fondamenta” del suo racconto siano cattoliche non implica che il racconto si esaurisca in esse. Anzi, io credo sia la sottile incoerenza del quadro d’insieme, la collisione tra gli elementi di ispirazione cristiana e quelli non propriamente tali, a rendere inesauribile l’applicabilità dell’opera di Tolkien, la quale altrimenti rischierebbe di ridursi a una mera traduzione narrativa del messaggio evangelico (e di assomigliare quindi a quell’allegoria morale che Tolkien rifiutava con forza).

Tom Shippey ha riflettuto a lungo su tali “incoerenze” e sui sottili slittamenti rispetto alla narrazione cristiana. Ad esempio quando riscontra nelle pagine del Signore degli Anelli una concezione del Male relativamente ambigua, oscillante tra ortodossia boeziana e manicheismo: “Tolkien stabilisce una continua ambivalenza lungo tutto Il Signore degli Anelli, che è come una risposta allo stesso tempo ortodossa e indagatrice dell’intero problema dell’esistenza del male nell’universo creato da un Dio benevolo” (J.R.R. Tolkien autore del secolo, 2000, cap. III). Oppure quando analizza l’escatologia interna alla sub-creazione tolkieniana, giungendo alla conclusione che “Il Signore degli Anelli contiene al suo interno tracce del messaggio cristiano, ma si rifiuta assolutamente di ripeterlo. I miti della Terra di Mezzo inoltre rifiutano con determinazione un qualsiasi senso di estrema salvezza” (Ibidem, cap. IV).

E’ precisamente tale squilibrio a mantenere sempre fertile la Terra di Mezzo, perché rende la subcreazione tolkieniana sfuggente a qualsivoglia sistematizzazione teologica o ideologica.

Se invece con l’espressione “narratore cattolico” vogliamo riferirci a qualcosa che si colloca a monte della narrazione, cioè qualcosa che costituirebbe la radice della vocazione narrativa di Tolkien, allora stiamo dicendo che Tolkien era un “cattolico narratore”, cioè un cattolico che scriveva storie. In questo senso, anche ammesso che il cattolicesimo possa essere stata condizione soggettivamente necessaria per la sua scelta narrativa, non è comunque condizione poeticamente sufficiente a definire la portata e le implicazioni di tale scelta.

Un conto infatti è l’ispirazione – più o meno legata alla fede – che può muovere un autore, un altro la sua poetica; ancora diverso è ciò che la narrazione esprime in ultima istanza.

Ispirazione, poetica e portata tematica sono tre aspetti che non andrebbero mai sovrapposti con leggerezza. Per dirla con una battuta: leggere Tolkien tenendo Il Signore degli Anelli in una mano e l’epistolario privato nell’altra è un esercizio discutibile, perché presuppone che dentro un testo letterario non vi sia altro se non l’autore stesso, le sue intenzioni (o la sua fede), e non invece una stratificazione di archetipi narrativi, immagini, mitologemi, eccedenti rispetto all’intenzione e alla poetica enunciate. Eppure soltanto questa eccedenza può spiegare come le opere di Tolkien abbiano ottenuto un clamoroso e duraturo successo anche in contesti culturali spuri o distanti dal cattolicesimo e dal cristianesimo.

3. La verità del mito

Robert Graves

Quanto detto fin qui spiega perché lascio volentieri ai biografi il discorso sull’ispirazione religiosa di Tolkien, per concentrarmi invece sulla sua poetica.

In questo caso è molto più semplice (e meno aleatorio) individuare l’elemento propriamente religioso: vale a dire la verità nel racconto, nel mito. Per Tolkien esiste una parte di verità espressa attraverso l’arte e la mitopoiesi, dovuta alla presenza della scintilla divina nell’uomo: i nostri miti sono lo specchio deformato del mito vero, originariamente scritto dal Creatore. Il grande dono di Dio all’umanità è la capacità sub-creativa, la capacità artistica, l’espressione più profonda della nostra specificità – cioè del nostro essere specie. La creatività artistica è quindi la parte essenziale della natura umana ed è in grado di esprimere verità parziali sulle cose. Se per il cattolico Tolkien si tratta di verità che rimandano a un piano trascendente – almeno quanto per uno junghiano si tratta di verità universali immanenti alla psiche umana – è la potenzialità assegnata all’arte sub-creativa che rimane centrale in questa riflessione.

Come faceva notare, ormai più di sessant’anni fa, un celebre contemporaneo di Tolkien, Robert Graves, furono i filosofi greci dell’età classica a sancire la cesura tra filosofia e poesia come linguaggi distinti, uno riferito alla realtà oggettiva, l’altro a quella soggettiva. Secondo Graves era esistito un tempo, precedente all’età minoica, in cui molto probabilmente arte e filosofia erano state la stessa cosa, e per conoscere la verità non era necessario distinguere – per dirla con Gilles Deleuze – i “concetti” dai “percetti”: entrambi erano momenti dello stesso cammino di conoscenza ed esperienza del mondo. Ecco, Tolkien avrebbe scommesso ancora sulla poesia: avrebbe ribaltato il rapporto platonico tra dialogo deduttivo e mito a favore del secondo. E questo, sul piano filosofico ed estetico, è interessante a prescindere dalla fede che può averlo spinto.

Tuttavia, per dirla con Tolkien, io non voglio “mescolarmi ai filosofi”. Come narratore con un background marxista sono interessato a rintracciare nella sua poetica non tanto il legame tra narrazione ed espressione della verità, quanto tra narrazione e trasformazione della realtà. E come narratore tout court posso farlo solo attraverso l’analisi del testo letterario.

4. Tra il dire e il fare

Bilbo Baggins

All’inizio de Lo Hobbit il narratore onnisciente annuncia di cosa tratterà la vicenda: “Questa è la storia di come un Baggins ebbe un’avventura e si trovò a fare e dire cose del tutto imprevedibili” (cap. I).

Poche pagine dopo, è lo stesso Bilbo Baggins a parlare dello stregone Gandalf in questi termini: “Quel tipo che alle feste raccontava splendide storie di draghi e orchi e giganti, e la liberazione di principesse e la fortuna inaspettata di figli di vedove? […] Proprio Gandalf che spinse tanti bravi ragazzi e ragazze a partire per l’Ignoto in cerca di pazze avventure: arrampicarsi sugli alberi, visitare elfi o andare per nave e far vela per altri lidi!”

Il racconto di imprese avventurose genera nei giovani il desiderio di viverle davvero. Di lì a poco Bilbo sperimenterà su se stesso gli effetti della poesia, dopo aver ascoltato il canto dei nani che parla delle loro avventure: “Allora qualcosa che gli veniva dai Tuc si risvegliò in lui e desiderò di andare a vedere le grandi montagne, udire i pini e le cascate, esplorare le grotte e impugnare la spada al posto del bastone da passeggio”.

Le storie ci fanno vivere un’esperienza vicaria, ci fanno uscire da noi stessi, dalla consuetudine della nostra vita, e ci spingono verso “l’Ignoto”, cioè verso l’altro da noi. La narrativa produce quindi effetti pratici: le storie servono a fare le cose, addirittura “cose imprevedibili”.

Questo è un tema che ritorna con forza anche maggiore nel Signore degli Anelli.

Ci sono alcuni momenti nel romanzo in cui i personaggi sembrano sull’orlo della consapevolezza di stare dando vita a un’avventura che è già una saga epica, indipendentemente da come andrà a finire. C’è in sostanza una sorta di riflessione sulla potenza delle narrazioni.

Ad esempio quando nel capitolo V del libro II, la Compagnia sta attraversando le miniere di Moria e ritrova la cronaca che racconta l’epopea del popolo di Balin. Si tratta del diario della colonia nanesca stabilitasi a Moria, che si conclude con il racconto frammentario, roso dal tempo, dell’ultima resistenza contro gli orchi. Ecco le parole lette da Gandalf: “Non possiamo uscire. Hanno preso il Ponte e il secondo salone. […] Non possiamo uscire. Giunge la fine, […] tamburi, tamburi negli abissi. […] stanno arrivando“.

Poco dopo la fine della lettura i tamburi si odono davvero, gli orchi si avvicinano, e i personaggi si ritrovano a pronunciare le stesse parole appena lette:

“Stanno venendo!”, gridò Legolas.

“Non possiamo uscire”, esclamò Gimli.

“Intrappolati!”, esclamò Gandalf. “Perché ho indugiato? Eccoci qui prigionieri, esattamente come loro, tempo addietro”.

Sembra quasi che la lettura della cronaca degli ultimi istanti di vita dei nani asserragliati in quella sala abbia rievocato la scena riproponendola nel presente. C’è un legame diretto tra il racconto e l’avventura che i protagonisti stanno vivendo.

Questo legame funziona anche proiettandosi in avanti, anziché evocando storie trascorse.

Quando insieme ai suoi due compari Aragorn decide di inseguire gli orchi che hanno rapito i due hobbit Merry e Pipino, dice che quell’inseguimento “sarà narrato come un’impresa stupefacente dalle Tre Stirpi: Elfi, Nani e Uomini.” (Le Due Torri, libro I, cap. I). La caccia che stanno per intraprendere sarà tramandata e diventerà leggenda. Lo stesso tema viene ripreso quando Eomer, maresciallo del Riddermark, si imbatte nello strano terzetto e manifesta il suo stupore dicendo: “Sogni e leggende divengono realtà e sorgono dall’erba dei prati” (Ibidem, cap. II). E ancora, quando sente nominare i Mezzuomini, che per lui sono creature fiabesche, si chiede: “Stiamo camminando in un mondo di favole, o su verdi praterie alla luce del sole?” (Ibidem).

Ma è la risposta di Aragorn la più interessante: “E’ possibile fare ambedue le cose”, disse Aragorn. “Poiché non siamo noi, bensì coloro che verranno dopo, a creare le leggende sui nostri tempi. Parli delle verdi praterie? E’ uno splendido argomento per una favola, anche se le calpesti alla luce del sole!” (Ibidem) .

La stessa consapevolezza dimostra Sam quando riflette sul rapporto tra l’avventura che sta vivendo e i racconti di cui è appassionato: “Penso agli atti coraggiosi delle antiche storie e canzoni, signor Frodo, quelle che io chiamavo avventure. […] Improvvisamente la gente si trovava coinvolta, e quello, come dite voi, era il loro sentiero. Penso che anche essi come noi ebbero molte occasioni di tornare indietro, ma non lo fecero. E se lo avessero fatto noi non lo sapremmo, perché sarebbero stati obliati. Noi sappiamo di coloro che proseguirono, e non tutti verso una felice fine, badate bene […]. Chissà in quale tipo di storia siamo piombati!” (Le Due Torri, libro II, cap. VIII ).

E immediatamente realizza che, in effetti, la loro stessa avventura si ricollega alle saghe leggendarie che hanno sentito cantare dagli Elfi: “Pensandoci bene, apparteniamo anche noi alla medesima storia, che continua attraverso i secoli! Non hanno dunque una fine i grandi racconti?”

“No, non terminano mai i racconti”, disse Frodo. “Sono i personaggi che vengono e se ne vanno, quando è terminata la loro parte. La nostra finirà più tardi… o fra breve” (Ibidem).

Subito dopo, i due hobbit giocano a immaginare se stessi come protagonisti delle canzoni popolari, che verranno cantate dai padri ai figli davanti al camino: “[…] E la gente dirà: ‘Parlateci di Frodo e dell’Anello!’. E poi dirà: ‘Sì, è una delle storie preferite. Frodo era molto coraggioso, vero papà?’. ‘Sì, ragazzo mio, il più famoso degli Hobbit, ed è dir molto'” (Ibidem).

E ancora, proprio sul finale, quando tutto sembra perduto, Sam si consola al pensiero che forse diventerà il personaggio di una storia: “Che vicenda abbiamo vissuto, signor Frodo, non è vero? […] Vorrei tanto sentirla narrare! Credete che diranno: Ecco la storia di Frodo dalle Nove Dita e dell’Anello del Fato? E allora tutti rimarranno silenziosi in ascolto, come quando a Gran Burrone ci narrarono la storia di Beren il Monco e del Grande Gioiello. Vorrei tanto sentirla! E mi domando chi continuerà dopo di noi”. (Il Ritorno del Re, libro II, cap. IV)

In quel momento Sam non può sapere che sarà il menestrello di Gondor a cantare proprio quella canzone dopo l’eucatastrofe finale: ciò di cui si preoccupa è a chi passerà il testimone del racconto.

5. Cambiare la vita

André Breton

Quello che Tolkien ci suggerisce attraverso la riflessione dei suoi personaggi è un circolo virtuoso tra passato, presente e futuro, che ha al centro la narrazione. I racconti antichi influenzano l’impresa presente, che a sua volta diverrà racconto leggendario per i posteri, e così via. E’ una convinzione talmente radicata e forte che – attraverso l’espediente del manoscritto ritrovato – lo spinge a trasformare entrambi i protagonisti del ciclo dell’Anello in narratori. Lo Hobbit contiene le memorie di Bilbo Baggins scritte di suo pugno, al ritorno dal suo primo viaggio; Il Signore degli Anelli quelle di Frodo Baggins, che prima di abbandonare per sempre la Terra di Mezzo lascerà il testimone a Sam, dicendogli: “Le ultime pagine sono per te”. Così, attraverso il passaggio per altre mani e altre menti, con l’aggiunta di appendici, allegati, notizie storiche ed etnografiche, genealogie, cronologie, etc., nel corso del tempo si va a comporre Il Libro Rosso dei Confini Occidentali, che diventa un macro-racconto collettivo.

Come l’eroe sumero Gilgamesh che al ritorno dal suo viaggio incide la propria storia su tavolette d’argilla, o come Lawrence d’Arabia che tornato in patria scrive I Sette Pilastri della Saggezza, l’eroe diventa narratore. Il narratore dunque si trova in mezzo a un flusso inesauribile di storie, nel momento differito tra il dire e il fare, tra il racconto e la vita. Esiste un legame interattivo tra il Mondo Secondario e quello Primario: i racconti e i miti possono parlare ai lati più nascosti del nostro essere e spingerci a fare cose del tutto imprevedibili, a partire per l’Ignoto, a far vela per altri lidi. Possono perfino trasformare un placido hobbit di campagna in un avventuriero, cioè innescare un mutamento radicale della vita. Ma come avrebbe detto un altro celebre contemporaneo di Tolkien, André Breton: “Trasformare il mondo e cambiare la vita sono la stessa cosa”.

La narrativa non si limita a rispecchiare il mondo, né a offrirci una scala di valori con cui rapportarci a esso, bensì ci rende una visione sul mondo che nel suo incontro con la storia può innescare un cambiamento. Scrive Tolkien che “ogni sub-creatore desidera in qualche misura essere un vero creatore, o spera di tracciare un disegno sulla realtà: spera che la peculiare qualità del Mondo Secondario (…) sia derivata dalla Realtà, o confluisca in essa” (Sulle fiabe, 1939).

E’ un’idea “fondativa” della narrazione che si colloca alla radice dell’epica, di ogni epica, che è sempre una messa alla prova dei valori sociali, delle idee, e la cui universalità è data dalla vastità e complessità dei temi e delle contraddizioni affrontate dal racconto.

6. Interludio: la trama e il simbolo

Ed eccoci quindi al terzo aspetto: la portata tematica dell’opera.

Tolkien sosteneva che l’elemento religioso nella sua narrativa era radicato nella trama e nel simbolismo (lettera 142, 1953).

Dico subito che a me interessa più la trama del simbolismo. Tolkien attingeva a un patrimonio di storie, leggende, mitologia, molto vasto, e anche i simboli cristiani riscontrabili nella sua opera assumono su di sé una genealogia mitica molto risalente nel tempo. Il problema è che i simboli acquistano significato relativamente al contesto, ovvero all’occhio di chi li guarda. Basti pensare alla svastica, a quello che ha simboleggiato nella cultura umana fin dal Neolitico (un augurio di buona fortuna) e a quello che simboleggiava ottant’anni fa in Germania o ancora a quello che significa oggi per noi. Ai simboli si possono far dire molte cose.

Ecco perché io prediligo una lettura tematica, non simbolista, dei testi narrativi. La seconda parte del mio intervento si concentrerà quindi su un paio di temi cruciali nell’opera di Tolkien. Vale a dire il coraggio e il potere.

7. Il coraggio sbagliato

Albus P. Dumbledore

Il filosofo francese Alain Badiou una volta ha detto che “la filosofia ci invita al coraggio e anche a una certa forma di eroismo.”

Vorrei dunque parlare della filosofia del coraggio e del modello eroico che emerge dalle pagine di Tolkien.

Per coraggio intendo la scelta che si colloca alla base dell’etica. Per dirla con il professor Albus Percival Dumbledore, dello Hogwarts College, il coraggio è sapere scegliere tra la via facile e quella giusta. Scelta che si compie sempre fronteggiando – materialmente o simbolicamente – la morte (cfr. S. Regazzoni, Harry Potter e la Filosofia, Il Melangolo 2008).

Occorre inizialmente partire dalla contrapposizione tra due tipi di coraggio.

Quando Frodo, dopo essere scampato una prima volta a un Cavaliere Nero, realizza quale pericolo lo incalzi, si chiede: “Dove troverò il coraggio?”, e la risposta dell’elfo Gildor è davvero significativa: “Nei luoghi più impensati” (La Compagnia dell’Anello, libro I, cap. III). E’ evidente che si tratta non solo di luoghi geografici, ma soprattutto di luoghi interiori. Luoghi impensati, nascosti, non immediatamente evidenti. Lì si annida il coraggio.

Esiste infatti anche un coraggio molto più evidente e, per così dire, teorizzato. Tolkien ce ne fornisce esempi in tutta la sua produzione letteraria. Il coraggio di Turin figlio di Hurin, ad esempio, è animato dalla sete di vendetta, da una furia cieca, e dall’orgoglio, dalla hybris di sentirsi padrone assoluto del proprio destino: Turin Turambar. E’ un coraggio rovinoso per l’eroe e per tutte le persone che gli stanno accanto. L’ira e l’orgoglio trasformano Turin da vendicatore a portatore di sventura e ne determinano la tragica fine, la stessa di Edipo e di Kullervo.

Anche il coraggio del conte Byrhtnoth alla battaglia di Maldon, nel celebre poema anglosassone studiato e chiosato da Tolkien, è del tipo sbagliato. Il conte che per spirito cavalleresco sceglie la bella morte in battaglia, una morte eroica, trascinando con sé i propri fedelissimi housecarls, dimostra un coraggio e una nobiltà d’animo inutili, sprecati. Animato dall’orgoglio, Byrhtnoth sceglie di difendere l’onore personale invece della propria gente e del proprio paese. Nel suo celebre testo Il Ritorno di Beorhtnoth figlio di Beorhthelm, Tolkien ci suggerisce che la scelta imposta dalla teoria del coraggio nordica è una scelta pagana anche quando è compiuta con il nome di Dio sulle labbra. Ed è una scelta esecrabile. La ricerca della bella morte è in effetti anti-cristiana e non ci sono dubbi che questa dura presa di posizione di Tolkien nei confronti dei suoi amati eroi norreni sia dovuta alla visione cristiana del mondo da lui condivisa. Così come non è casuale che tale elaborazione – come del resto la nascita degli hobbit, eroi moderni e borghesi – sia avvenuta nei primi anni Trenta, quando un certo neo-paganesimo germanico iniziava a produrre mostri.

8. Pagani virtuosi

Allora vediamolo il coraggio giusto, che prende in considerazione il sacrificio di sé, ma sempre a favore del bene collettivo. E’ quello di Gandalf sul ponte di Kazad Dum, o di Frodo quando accetta di portare l’Anello al luogo della sua distruzione. I capi militari che lottano dalla parte del bene, nella narrativa tolkieniana, non incitano mai i propri uomini a morire per la gloria o per un ideale eroico, bensì a resistere fino all’ultimo per salvare il mondo e la propria gente. E’ così per re Théoden alla battaglia dei campi del Pelennor, come per Bard di Esgaroth quando con i suoi arcieri affronta il drago Smaug.

Tuttavia nessuno di loro si affida ciecamente alla speranza (con l’eccezione forse del solo Gandalf, che però è un inviato dei Valar, quindi sa qualcosa che gli altri ignorano). Anzi, la consapevolezza degli eroi tolkieniani è che la loro impresa potrebbe proprio essere senza speranza. Frodo a un certo punto lo dichiara esplicitamente: “l’intera avventura è senza speranza, ed è quindi inutile preoccuparsi del domani. Probabilmente non arriverà”. A un certo punto dice: “Non mi rimane nessuna speranza” e ne chiede in prestito a Sam, che invece, come vedremo, la conserva; e ancora: “Sono così le cose del mondo. Fallisce la speranza. Giunge la fine”.

La stessa disperazione coglie Eòwyn quando aspira a trovare la morte in battaglia e rifiuta l’amore dolente, terminale, di Faramir; o suo fratello Eòmer quando pensa che lei sia caduta sul campo e si scaglia contro i nemici al grido di “Morte!”; o ancora Pipino quando nell’ultimo scontro con l’armata di Sauron dà per certo che la sua storia finisca lì.

Ecco come Gandalf prefigura la necessità di sfidare Sauron in campo aperto: “Dobbiamo camminare a occhi aperti verso una trappola, con coraggio, ma con poca speranza di salvezza. Perché, signori, può darsi che periremo tutti in una nera battaglia lungi dalle terre dei vivi, e che, quindi, anche se Barad-dûr soccomberà, non vivremo per vedere una nuova era. Ma tale, penso, è il nostro compito. Meglio, comunque, che perire ugualmente, ed è certo ciò che accadrebbe se rimanessimo qui ad aspettare, sapendo che non vi saranno nuove ere.” (Il Ritorno del Re, libro I, cap. IX).

Gli eroi di Tolkien non combattono per spirito di testimonianza, o con la promessa della vittoria finale e di una eventuale ricompensa nell’Aldilà (né potrebbe essere altrimenti, dato che nel passato mitico inventato da Tolkien non si è ancora verificato alcun Avvento). In questo sono ancora “pagani virtuosi” e non già cristiani. E come pagani virtuosi scelgono senza promesse e senza fede la via giusta anziché quella facile. Ecco perché sono eroi che possono parlare anche a un non cristiano e a un non credente, cioè sono eroi davvero universali, in grado di sancire il successo trasversale del racconto.

9. I due pilastri del coraggio

[N.B. parte dell’argomentazione in questo paragrafo è tratta dal mio saggio L’Eroe e la Dea, incluso nel libro L’Eroe Imperfetto (in uscita il 16 giugno nella collana Agone di Bompiani)]

.

Non sempre è necessario porre la morte davanti a sé, dato che il coraggio si manifesta anche in gesti meno tragici, benché non meno drammatici. Pensiamo a quando Bilbo, ne Lo Hobbit, decide di tradire i suoi compagni di strada per sventare la guerra imminente, e consegna la gemma Archepietra alla parte avversa. E’ un gesto che renderà possibile intavolare una trattativa diplomatica, ma che attirerà su Bilbo le maledizioni di Thorin Scudodiquercia e dei nani. Si tratta di una sorta di tradimento giusto, che richiede senz’altro il giusto tipo di coraggio.

Non sempre è necessario porre la morte davanti a sé, dato che il coraggio si manifesta anche in gesti meno tragici, benché non meno drammatici. Pensiamo a quando Bilbo, ne Lo Hobbit, decide di tradire i suoi compagni di strada per sventare la guerra imminente, e consegna la gemma Archepietra alla parte avversa. E’ un gesto che renderà possibile intavolare una trattativa diplomatica, ma che attirerà su Bilbo le maledizioni di Thorin Scudodiquercia e dei nani. Si tratta di una sorta di tradimento giusto, che richiede senz’altro il giusto tipo di coraggio.

Coraggio di cui nel corso di tutto Lo Hobbit, Bilbo da molte dimostrazioni, vincendo la sua parte nostalgica di casa, pigra e titubante. Parte che però non è vista come pura zavorra, ma come componente importante dell’eroismo hobbit. Almeno quanto la parte “avventurosa” serve a uscire di casa e a trasformare la vita, come abbiamo visto, questa parte “domestica” ha il ruolo di bilanciamento dello slancio eroico, impedendo che l’eroismo diventi fine a se stesso, gesto estetico o ideologico, come quello di Byrhtnoth.

E’ questa una caratteristica peculiare degli hobbit e del tipo di eroismo che incarnano, come dimostra di aver capito anche Thorin Scudodiquercia in punto di morte, quando dice che in Bilbo si trovano “coraggio e saggezza, in giusta misura mischiati” (Lo Hobbit, cap. XVIII).

Il coraggio e l’eroismo degli hobbit è infatti composito. Non è solo mescolato alla saggezza, è anche qualificato da due elementi fondamentali.

Uno è il senso dell’umorismo, del comico, che gli hobbit dimostrano di avere anche nelle situazioni più difficili, e che è un ottimo antidoto contro l’orgoglio.

Trovando il lato comico anche nelle situazioni peggiori, gli hobbit ribadiscono continuamente i propri limiti, il proprio essere fuori ruolo. Soltanto scommettendo su questo paradosso possono riuscire a condurre l’impresa. E’ chiaro che l’istintiva autoironia non impedisce loro di accettare il sacrificio per il bene collettivo: pur non essendo ascetici guerrieri, ma amanti dei piaceri quotidiani e delle gioie terrene, gli Hobbit non sono cinici né egoisti. La loro risata divertita non è il ghigno sprezzante del guerriero che si lancia verso la morte, né il sorriso sardonico di chi contempla la propria e altrui sorte con distacco, ma un omaggio alla vita, in grado di risuonare scandalosamente perfino nelle desolazione di Mordor.

Ancora più importante è il secondo elemento dell’eroismo hobbit, quello che abbiamo già visto all’opera in Bilbo e che mantiene viva la speranza in Sam: il ricordo del bene.

Quando Sam crede che Frodo sia morto, sperduto nella terra di Mordor, si siede sconsolato e inizia a ricordare tutto ciò che si è lasciato alle spalle. Mormora “vecchie filastrocche infantili della Contea” e canzoni che evocano “eteree visioni della sua terra nativa”; ricorda i bagni d’estate, l’amata Rosie Cotton irradiata dal sole; il sapore del cibo. Quanto più le possibilità di ritornare vivo dall’impresa si assottigliano, tanto più i suoi pensieri si rivolgono a ciò che di bello ha abbandonato. Non è la prospettiva di un destino ulteriore o ultraterreno a ridargli speranza, ma la memoria del bene e del bello goduti in questa vita.

Tutto ciò vale sempre meno per Frodo che, sotto il peso dell’Anello, non riesce a ricordare più nulla, “Né il sapore del cibo, né il gusto dell’acqua, né il rumore del vento, né il ricordo d’erba, albero o fiore, né l’immagine della luna e delle stelle sopravvivono in me.” (Il Ritorno del Re, libro II, cap. III)

Questa dimenticanza determina la sua sconfitta. All’ultimo passo Frodo cede alla tentazione del Potere e tiene per sé l’Anello. E anche se appena un attimo dopo l’Anello gli viene provvidenzialmente strappato da Gollum e con lui cade nel baratro dove viene distrutto, Frodo capirà che una volta valicato il confine dell’Ombra non è più possibile un pieno ritorno a se stessi: ” Non esiste un vero ritorno. Anche tornato nella Contea, non mi parrà più la stessa, perché io sono cambiato. Dove troverò riposo? (Il Ritorno del Re, II, cap. VII)

La risposta giunge alla fine del romanzo, quando a Frodo viene concesso di poter salpare verso il reame beato, l’Aldilà edenico dei Valar, dove potrà forse trovare la pace di cui ha bisogno.

10. Il Potere

Un’altra caratteristica fondamentale degli Hobbit è che a loro non importa nulla dell’onore né degli onori. Tanto meno sono interessati al potere. Non c’è un’ideale eroico che li sovradetermina e non hanno alcuna aspirazione al dominio. Questo risulta in maniera lampante quando Sam si trova a portare l’Anello e per lui la tentazione si manifesta nella prospettiva di diventare “Samvise il Forte, Eroe dell’Era”. La sua risposta consiste nel ristabilire il limite di ciò a cui tiene, superando il quale verrebbe travolto dalla propria stessa hybris: “Il piccolo giardino di un libero giardiniere era tutto ciò di cui aveva bisogno, e non un giardino ingigantito alle dimensioni di un reame; aveva bisogno di adoperare le proprie mani, e non di comandare le mani altrui.” (Il Ritorno del Re, II, cap. I)

Un’altra caratteristica fondamentale degli Hobbit è che a loro non importa nulla dell’onore né degli onori. Tanto meno sono interessati al potere. Non c’è un’ideale eroico che li sovradetermina e non hanno alcuna aspirazione al dominio. Questo risulta in maniera lampante quando Sam si trova a portare l’Anello e per lui la tentazione si manifesta nella prospettiva di diventare “Samvise il Forte, Eroe dell’Era”. La sua risposta consiste nel ristabilire il limite di ciò a cui tiene, superando il quale verrebbe travolto dalla propria stessa hybris: “Il piccolo giardino di un libero giardiniere era tutto ciò di cui aveva bisogno, e non un giardino ingigantito alle dimensioni di un reame; aveva bisogno di adoperare le proprie mani, e non di comandare le mani altrui.” (Il Ritorno del Re, II, cap. I)

Ecco il punto: nella narrativa tolkieniana il coraggio si contrappone al potere (e non è certo un caso che nel Signore degli Anelli il termine “Power” sia l’appellativo più ricorrente di Sauron).

Questo è vero non solo per i piccoli hobbit, ma anche per i loro compagni grandi e grossi. Gandalf e Aragorn in particolare cercano sempre di convincere gli altri, mai di costringerli. Al contrario il potere è sempre coercitivo, è esercizio di dominio, cosa che gli eroi di Tolkien non fanno mai, non solo nei confronti degli amici, ma nemmeno dei nemici. A tutti è sempre lasciata una scelta, perfino al traditore Saruman.

Quello degli eroi di Tolkien è il coraggio di assumere su di sé la responsabilità nell’interesse collettivo, rifiutando il potere. E’ cioè l’esatto opposto dell’aspirazione al potere nell’interesse collettivo, che è invece l’attitudine tipica dell’uomo politico, sia esso conservatore, riformista o rivoluzionario. Si tratta dell’affermazione più paradossale espressa dalla narrativa di Tolkien, che recupera la radice più estrema del cristianesimo e allo stesso tempo ne sventa la potenziale deriva antimondana, ancorandola alla necessità di fronteggiare il manifestarsi del male nella storia (vedi lettera 144, 1954). Gli eroi di Tolkien non si rassegnano al dispiegarsi dell’iniquità e vivono la dialettica luce-ombra sulla propria pelle. Alla tirannide di Sauron deve contrapporsi la regalità di Aragorn. Aragorn che, al contrario di quanto aveva fatto Thorin Scudodiquercia, usa il peso del proprio lignaggio con estrema cautela, non cede all’orgoglio, e una volta diventato re attraverso il consenso, concede la libertà a tutti i popoli della Terra di Mezzo (inclusi quelli che hanno combattuto dalla parte di Sauron), offrendosi come garante della pace, e non appunto come dominatore.

Voler dominare le cose, affermare se stessi sugli altri, anche per il fine migliore, magari per desiderio di eccellere con la propria maestria artistica, come Fëanor nei tempi antichi, o anche per proteggere la propria gente, come vorrebbe fare Boromir, è l’inizio della corruzione che avvia una catena di eventi nefasti. Questa buona fede spinge a credere che il fine giustifichi i mezzi utilizzati per ottenerlo, e che quindi la Macchina, il potenziamento esteriore di sé, possa consentirci di perseguire un buon fine. Ma l’Anello del Potere non può essere utilizzato a fin di bene, può soltanto produrre ulteriore potere, cioè asservimento a esso. L’unico modo di sconfiggere il male è distruggere il mezzo del suo perpetrarsi.

Se dunque mezzi e fini coincidono – o strategia e tattica coincidono, per dirla con T.E. Lawrence – significa che ciò che facciamo e ciò che siamo sono la stessa cosa. Ne consegue che non c’è nulla di più politico ed etico della nostra stessa esistenza, ognuno di noi è portatore di un’istanza morale strettamente connessa all’agire pratico. Nessuno può chiamarsi fuori, nessuno può dire “io non c’entro”. Per citare il film di Peter Jackson: “Si tratta di decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso”.

Vorrei concludere dicendo che il tema del potere è senz’altro connesso a quello della morte e dell’immortalità – identificato da Tolkien come il tema portante del Signore degli Anelli. Il potere infatti non accetta l’idea della morte, deve presumersi infinito, eterno. Il potere non cede mai il testimone, può soltanto essere ribaltato o distrutto, o appunto sconfitto dalla morte. Non è un caso che nella storia i grandi uomini di potere raramente abbiano saputo creare le precondizioni necessarie al passaggio di consegne. Di solito alla morte dei grandi leader segue un vuoto, una lotta senza quartiere tra i servi. Perché anche quando pretende di arrogarsi un ruolo paterno, il potere è più facilmente padrone che padre. E questa è la dimostrazione più eclatante della sua sterilità.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

non sono un tolkeniano… ma non è che stai usando il termine “cattolico” al posto di “cristiano”? non trovo alcun riferimento specifico al cattolicesimo nelle tue parole (molto interessanti per il resto). la descrizione che fai dei temi in campo è tutta cristiana, direi, poco cattolica.

non è che stai usando il termine “cattolico” al posto di “cristiano”?

Non sono d’accordo.

Ho fatto una ricerca sull’uso che, nel testo, è fatto delle parole “cattolic” e “cristian” (che compare 18 volte).

La parla “cattolic-” compare 13 volte, nel testo dell’intervento

(cioè togliendo i titoli) e 7 volte in riferimento *diretto* a Tolkien, che era un cristiano cattolico ;-).

3 volte compare legata alla parola “cristian-“.

Quandi l’uso “assoluto” del termine “cattolic-” compare 3 volte:

1. “un’allegoria cristiana, men che meno mascherò la morale cattolica sotto”

essendo Tolkien un cattolico mi sembra logico che volesse mascherare la “morale cattolica” e non la morale cristiana, sull’esistenza della quale io avrei dubbi.

Poi la parola “cattolic-” compare altre due volte, ma in contesti che, secondo me, si riferiscono chiaramente alla persona di Tolkien, anche se non così direttamente:

2. il fatto che le “fondamenta” del suo racconto siano cattoliche non

secondo me con “fondamenta” si deve intendere ‘le convinzioni profonde della persona di Tolkien che fondano il suo essere, il suo agire, il suo racconto/raccontare’, che sono cattoliche.

3.[ cioè un cattolico che scriveva storie.] In questo senso, anche ammesso che il cattolicesimo possa essere stata condizione /soggettivamente /necessaria

Qui WM4 avrebbe anche potuto esplicitare dicendo “il suo cattolicesimo”, ma stava parlando direttamente di Tolkien 6 parole prima (!) era inutile.

Potresti, per piacere, fare qualche esempio dove, secondo te, sarebbe stato più preciso dire “cristian-” invece di “cattolic-“?

accetto volentieri le tue osservazioni.

cerco di essere più preciso:

1) il titolo dell’articolo non può essere trascurato nell’analisi. Dubito che sia come nei giornali in cui il titolista mette titoli urlati che non hanno alcun riferimento con il contenuto dell’articolo. Qui sono da riferire a WM4.

2) il titolo è chiaro: “Tolkien pensatore cattolico?”: ma poi nel testo non trovo chiari riferimenti al cattolicesimo, come d’altronde precisi anche tu.

Ma questo conferma quello che dico io: cattolico è termine usato in maniera forse fuorviante.

3) il secondo paragrafo è titolato: “Narratore cattolico” e si fa riferimento a Manzoni (ok) e a Dante (!). Forse è proprio questo passaggio che mi ha fatto pensare a un uso non preciso del termine “cattolico”.

Per il resto, anche in base alle mie letture superficiali, credo che in nessun caso si possa parlare di Tolkien in chiave religiosa.

Non solo perché ricordo qualche occhiuto censore cattolico che sconsigliava il libro perché “Dio era assente” (sic).

Ma anche perché mi sembra l’ennesimo tentativo di appropriarsi o di etichettare un’opera che ha la sua essenza nel mito, che è altro… soprattutto non è logos (o Logos!).

Rigrazio Giovanni per la perizia con cui ha setacciato il mio testo :-)

Rispetto al titolo “Tolkien pensatore cattolico?” sappiate che non è farina del mio sacco. E’ stata intitolata così la sessione del convegno (io ne avevo proposto un altro, proprio perché lo trovavo un po’ fuorviante, ma tant’è).

Credo che la scelta sia stata determinata dalla presenza del mio correlatore Andrea Monda, che legge Tolkien in una chiave rigorosamente cattolica, e tra l’altro, da fervente cattolico qual è (insegna religione), tende a identificare cattolicesimo e cristianesimo. In sostanza mi sono trovato a fare da contraltare a una tesi altrui e piuttosto che mettermi a fare distinzioni “confessionali” in merito alla narrativa di Tolkien, ho preferito dire come la pensavo e poi spostare il discorso su altro.

Nel merito della questione sollevata potrei dire che nell’opera di Tolkien compaiono elementi genericamente ebraico-cristiani (parti della cosmogonia, ad esempio, o la centralità degli “ultimi” nell’economia della salvezza collettiva) ed elementi più direttamente cattolici (ad esempio l’egida del divino femminile sull’impresa degli eroi, che rimanda al culto mariano, o il ruolo stesso della Provvidenza). Ma è evidente che sarebbe preferibile parlare di “cristianesimo” tout court e – come fa notare Giovanni – riferirsi al cattolicesimo di Tolkien come persona.

Colgo l’occasione per aggiungere due cose a latere dell’intervento modenese.

La prima. Il tema del “potere” a mio avviso è quello che entra in rotta di collisione con il cattolicesimo romano di Tolkien e dimostra una volta di più che non si può leggere un’opera letteraria cercandovi dentro soltanto le intenzioni o il pensiero del suo autore. E’ evidente infatti che proprio la Chiesa apostolica romana secolarizzata si presenta a più riprese nella Storia come una struttura politica in grado di esercitare dominio diretto o indiretto sulle persone “a fin di bene”: la dinamica che Tolkien identifica come matrice della corruzione. Dunque se la mia ipotesi è corretta, e cioè che la concezione del potere in Tolkien attinge alla radice più radicale, anti-politica e anti-mondana del cristianesimo, allora ci troviamo in presenza di una contraddizione tra la totale adesione alla propria confessione da parte dell’autore e quello che emerge dal suo racconto.

La seconda. Tom Shippey sostiene che il dialogo tra paganesimo e cristianesimo presente nella costruzione narrativa di Tolkien in realtà rimandi direttamente al presente, cioè alla dialettica/contraddizione tra era cristiana e contemporaneità, o, per usare gli stessi termini di Shippey, tra cristianesimo e post-cristianesimo.

Personalmente trovo molto interessante questa chiave di lettura, perché rende la portata attuale dell’autore in questione.

OT: mi hanno comunicato che l’uscita de “L’Eroe Imperfetto” è stata ancora posticipata (è la terza volta). Uscirà il 23 giugno. D’estate. Vabbé.

Vorrà dire che noi aficionados ne parleremo in giro con ancor più “eroico” ardore ;-)

effettivamente gli ostacoli fanno parte del cammino dell’eroe :-D

Mi sembra un intervento chiarissimo, anche per i non addetti ai lavori…

“Se dunque mezzi e fini coincidono – o strategia e tattica coincidono, per dirla con T.E. Lawrence – significa che ciò che facciamo e ciò che siamo sono la stessa cosa.” Bè, visto che lo hai nominato, risulta che per TEL … ‘ill means distorted the end’ (T.E.L. to his biographers). Vale anche per Altai :-)

A proposito della capacità delle storie di ispirare nuove azioni, mi sembra di trovare un parallelo molto forte con quanto scrive Deleuze in Differenza e ripetizione, a proposito della sua rilettura dell’eterno ritorno nietzcheano: il ritorno non è mai ritorno dell’identico, ma sempre del differente; ma il differente trova la sua stessa possibilità di realizzazione proprio nel passato che cerca di ripetere, e ripetendolo lo rinnova. Il presente è l’agente, ma il passato (la narrazione) è la condizione per la creazione dell’avvenire: i rivoluzionari dell’89, scrive Deleuze, sono per se stessi portati a viversi come dei “romani risorti”, prima di divenire capaci dell’azione che attueranno. In questo senso, il narrare, il raccontare storie, diviene condizione necessaria alla cerazione di un a-venire, e dunque strumento fondamentale per il prodursi di una qualsiasi modificazione e apertura della realtà un “possibile ulteriore”. Mi pare anche che in questo senso si possa dire che per Frodo “non esiste un vero ritorno”: questo è impossibile proprio perchè il ritorno è sempre “ritorno del differente” e non già dell’identico. Già questo mi sembra che possa ampiamente valere come discorso sul potere: la possibilità del potere di cristallizzarsi in una forma di dominio è , o deve essere, scongiurata attraverso il moltiplicarsi delle narrazioni che valgono come “strumenti” del presente per la realizzazione di un a-venire differente.

Per quel che rigurda invece l’esposizione diretta di questa problematica in seno al saggio, e all’opera di Tolkien stesso, mi è sembrato tutto straordinariamente illuminante, segnatamente in relazione al “Signore degli anelli”: i protagonisti, rifiutando quell’eccesso di potere che effettivamente potrebbero “accumulare”, fanno si che la relazione di potere conservi quella capacità di resistenza del “sottomesso” che aveva identificato Foucault (la possibilità della scelta) evitando di risolverla in “rapporto di dominio”. Questo evidentemente si ricollega alla questione che riguarda più propriamente l’anello: esso non può essere utilizzato a fin di bene, così come un rapporto di potere risolto in rapporto di dominio non produrrà mai “libertà”: il dominio non può essere utilizzato a fin di bene, perchè esso non produce nulla all’infuori di se stesso: mi sembra quasi una “pedagogia”. Chiedo vivamente scusa per la lunghezza…

Guarda, avrei voluto infilarci dentro anche Foucault, ma mi sono trattenuto, soprattutto dopo essermi accorto di avere citato solo autori marxisti… :-)

Beh, innanzitutto complimenti per l’intervento, che ho avuto la fortuna di sentire dal vivo.

Spero contiunerai a fare (anche) conferenze di argomento Tolkieniano.

Riguardo al “imporre il Bene” rammento che in una bozza di lettera Tolkien scrisse che se Gandalf si fosse arrogato l’Anello, lo avrebbe usato per fare ciò che lui sapeva essere il Bene. ma tale Bene, proprio perché imposto, sarebbe stato Male – e un Male particolarmente difficile da riconoscere e, quindi, da combattere.

E rimango convinto che il grande tema de iSdA sia proprio l’importanza, la crucialità della scelta, della responsabilità (non delegabile) delle proprie azioni.

Quando Eomer gli chiede quale “giudizio” (in inglese “doom”) porti seco dal Nord, Aragorn replica “The doom of choice”. L’obbligo di una scelta.

Bombacci, il tuo nick mi tanfa un poco di “Terza posizione”… Uhm… :-/

Qui un resoconto del convegno di Modena:

http://studitolkieniani.blogspot.com/2010/05/tolkien-e-la-filosofia-il-resoconto-del.html

@Norbert: Grazie dei complimenti. Spero anch’io che capitino altre occasioni. Ci sono altri aspetti di cui discutere. Shippey a latere del convegno mi ha dato diversi spunti, alcuni dei quali varrebbe davvero la pena approfondirli.

Ho notato che anche nel bel resoconto del convegno segnalato sopra (a cura dell’ARST), si fa notare il fatto che io e Monda non abbiamo battagliato granché. Mi è stato fatto notare anche il giorno stesso del convegno. Ammetto di non aver avuto voglia di fare metaforicamente a cornate con le letture cattoliche dell’opera di Tolkien. Nel mio intervento ho detto come la penso (ma lo avevo già fatto in un lungo dibattito con lo stesso Monda sul blog di “Stella del Mattino” e nella mia recensione del libro di Caldecott “Il Fuoco Segreto”), dopodiché sinceramente trovo molto più utile occuparmi dei temi che mi interessano. E’ quello che ho fatto e che intendo continuare a fare.

@ WM1: il nick è di mera ispirazione fantozziana, niente a che vedere con Nicola…

Senz’altro meglio così! ;-)

Ad ogni modo, se suonava male a me, può suonare male (e persino peggio) ad altri. Può dare l’impressione che ospitiamo commentatori ambigui, che si scelgono nick in apologia di fascismo… Fosse “Bombazzi” o “Bambocci”, non ci sarebbero equivoci, ma Bombacci è Bombacci…

Cambiato in nome di battesimo….in effetti c’era qualcosina di equivocabile….

Wow… anche l’Avvenire. Si fanno progressi, eh? Che bella compagnia “accoglie i viandanti”. I bruciori di panza aumentano :-)

“In letteratura, quattro cervelli messi insieme per scrivere un’opera fanno zero. Forse anche meno…”

Beh, a quanto pare per scrivere boiate su un giornale un cervello solo è più che sufficiente…

Una domanda a bruciapelo: nel sacrificio del proprio coraggio per un interesse collettivo e nel naturale disinteresse verso la categoria di Potere, gli eroi tolkeniani sarebbero dunque ciò che più si avvicina a ciò che chiamiamo “femminile del mondo” ?

D.

@Punkow: questo è più o meno quanto sostengo nell’ultimo saggio de “L’Eroe Imperfetto”. Se Bompiani smette di rimandare la data d’uscita forse si potrà leggerlo e discuterne… (per ora sono arrivati al 23 giugno).

ancora @ punkow: A scanso di equivoci o false aspettative, aggiungo solo che non è tanto nell’idea del sacrificio per gli altri che si individua il legame tra gli eroi tolkieniani e il “femminile”, quanto proprio nella specifica relazione che instaurano con i personaggi femminili, cioè “gravesianamente”con la Dea. E’ grazie a questo legame speciale che i veri vincitori morali nelle storie di Tolkien rinunciano al potere e alla bella morte, in favore della vita e della cura di tutto ciò che cresce e si perpetua. Più che eroi al femminile, sono eroi in grado di relazionarsi al “femminile del mondo”, come lo chiami. Ad ogni modo, ne riparleremo tra qualche settimana…

D’accordissimo su Tolkien narratore, non pensatore.

L’aggettivo relativo alla sua fede (cattolico, cristiano) lo lascerei comunque in secondo piano.

Il tema del potere è senz’altro quello centrale e anche il più fecondo, mi pare, nel SdA in particolare, ma in generale in tutta l’opera tolkeniana (anche qui d’accrodo con WM4, dunque).

C’è un ulteriore tema, però, che non ho ancora trovato citato (ma magari se n’è parlato altrove). In Tolkien è fortissimo un profondo e diffuso senso di nostalgia.

Non una nostalgia omerica e nemmeno romantica. Più una sorta di malinconia dovuta ad una latente consapevolezza entropica.

L’esistere è un decadere, sembra dirci Tolkien. Dalla divinità dei Valar, alla decrescente grandezza delle creature che popolano la Terra di Mezzo e ne dominano le ere.

Grandezza che si affievolisce, ma non procede dal bene al male (quel tema, lo scontro tra luce e tenebra, è orizzontale, c’è più o meno sempre, variamente declinato), ma dal tanto al meno. Perché gli elfi sono sì grandi, ma si tratta di una grandezza che sebbene partecipi ancora della luce dei Valar (ossia del divino), non è però esente dal male, o dal peccato che dir si voglia, se non altro quello di hybris.

La nostalgia è appunto dovuta alla coscienza che il mondo, man mano che si allontana dalla sua luce primigenia, diventa più vario forse, ma di certo più caotico, meno “bello”. Ecco perché parlo di entropia.

Non c’è una condanna o un rifiuto di questo processo, ma l’accettazione dovuta alla sua inevitabilità (amor fati?).

Il che mi fa pensare a tutto tranne che a un pensiero cristiano. C’è la linearità tipica della cultura cristiana, ma non è definita da una meta finale di riscatto universale (resurrezione).

E proprio l’assenza di questa forma di speranza in un al di là temporale e spaziale alimenta la nostalgia. Specie riguardo la sorte degli uomini (gli elfi possono tornare a Valinor, privilegio concesso anche a Frodo, ma le altre creature – nani, hobbit e appunto uomini – no).

Da ciò traggo la considerazione che probabilmente la “cristianità” del SdA (lasciamo stare Tolkien come persona) sia da un lato sopravvalutata e dall’altro comunque fuorviante.

Come del resto segnalava lo stesso autore (dargli retta, no?).

Ottimo lavoro, WM4.

@Omar: grazie. Quello che dici è verissimo. Ed è una sfumatura su cui le letture distorte e ideologiche del SDA hanno marciato per molto tempo. Certa destra ha voluto leggere la “nostalgia” tolkieniana come rimpianto di una gloria passata, mentre invece è precisamente quello che descrivi tu, cioè il senso dell’allontanamento dalla perfezione originaria, il senso del protrarsi inevitabile della Caduta e del lento dissolversi delle cose belle. Come visione della storia è senz’altro cristiana, come sentimento assolutamente no, sono d’accordo con te. Io credo che Verlyn Flieger in questo senso abbia toccato un vertice nell’analisi della poetica tolkieniana. Nel suo “Splintered Light” (“Schegge di luce”, Marietti, 2007) individua due temi/atteggiamenti contraddittori in Tolkien: uno più “pagano”, e cioè questa nostalgia per qualcosa di ineluttabilmente smarrito (e che sarebbe sbagliato pensare di poter ripristinare o conservare); uno più “cristiano”, cioè la speranza nella provvidenzialità delle cose e in una eucatastrofe finale.

A questa dicotomia corrisponde una dialettica tra disperazione e speranza. Quoto: “Nella continua interazione tra luce e ombra, la speranza (che è sempre priva di garanzie, perché altrimenti non sarebbe speranza ma certezza) è bilanciata dal dubbio, se non da un’aperta disperazione”.

E’ questa contraddizione tra senso di perdita e necessità del cambiamento che rende dinamico e aperto il racconto tolkieniano. Scrive ancora la Flieger: “Se, a livello psicologico ed emotivo, l’anelito principale di Tolkien era una nostalgia per tutti gli aspetti del suo mondo che erano scomparsi o stavano scomparendo durante la sua vita, tuttavia la sua opinione filosofica e religiosa era che il cambiamento fosse necessario”.

E’ precisamente uno dei motivi per cui – non già a livello di pensiero personale, ma poetico-filosofico – risulta difficile definire Tolkien un narratore reazionario o conservatore.

integro una cosa detta da Omar: per quanto riguarda hobbit e nani non so ma il destino degli uomini dopo la morte si dice (nel Silmarillion) sia sconosciuto agli stessi Valar (mentre le anime degli elfi morti tornano alle case di Mandos per poi reincarnarsi o restare lì fino alla fine del mondo, in ogni caso gli elfi sono legati a questo mondo e non possono mai lasciarlo)

tant’è che la condizione mortale degli uomini viene detta “Il dono fatto da Iluvatar agli uomini” che (si presume) dopo la morte dovrebbe portarli altrove

se poi questa sia una visione cristiana o no lo lascio decidere ad altri

Se, come dice Tolkien, Arda non è altro che il nostro mondo in un’epoca estremamente remota, in cui mito e storia non si sono ancora del tutto separati, allora si può pensare che il destino degli uomini sia legato all’Avvento cristiano, che è di là da venire, e quindi per questo fuori dalla portata dei Valar. Ma è evidente che si tratta di speculazioni (anche se Shippey ipotizza – e sottolineo ipotizza, non afferma con sicurezza – che un velato riferimento all’Incarnazione potrebbe essere contenuto nel dialogo tra Gimli e Legolas ne L’Ultima discussione) e di letture allegoriche come quelle cattoliche del SDA.

Secondo Pearce, Caldecott, e via via fino a Monda, la concessione ricevuta da Frodo alla fine del SDA alluderebbe effettivamente alla sua salvezza oltre la morte. Monda stesso al convegno di Modena lo ha sostenuto: Frodo intravede le coste di Valinor poco prima che il romanzo finisca e questo sarebbe un chiaro riferimento alla salvezza oltremondana. Siccome però si sta parlando del reame beato di Valinor e non del Paradiso, va da sé che quella che i cattolici propongono è una lettura allegorica dell’episodio: Tolkien avrebbe cioè parlato di Valinor per parlare del Paradiso, e del destino di Frodo per parlare di quello dell’umanità (non dimentichiamoci che tecnicamente gli Hobbit sono Uomini, anche se di una razza molto bassa). Se si assume questo, allora l’intero finale di Frodo può diventare allegorico: l’intercessione di Arwen alluderebbe alla grazia di Maria; l’impossibilità di restare a vivere nella Terra di Mezzo alluderebbe alla necessità dell’anima di proiettarsi oltre i confini del mondo terreno, e via di questo passo.

E’ una lettura possibile, ma certamente forzata rispetto a quanto Tolkien ha effettivamente scritto nel romanzo, e soprattutto che contraddice quanto Tolkien ha scritto e riscritto sull’assenza di allegoria nel suo racconto proprio in relazione alle idee religiose che contiene. Soprattutto è una lettura consolatoria, laddove Tolkien invece non conosola proprio per niente.

La verità è che – come dice Verlyn Flieger – Tolkien concepisce la speranza soltanto legata al dubbio e senza garanzie. Ecco perché la sua visione dell’Aldilà è sempre vaga e si ferma là dove Dante avrebbe cominciato. Perfino in Foglia di Niggle si rifiuta di descrivere i paesaggi a cui il protagonsita andrà incontro dopo la permanenza in quella specie di Purgatorio/Limbo in cui si ambienta il racconto (che infatti non è già l’Aldilà, come si crede spesso, ma l’Aldilà immaginato dall’artista: vedi il saggio fondamentale di Roberto Arduini “Tolkien, la morte e il tempo”, in La Falce Spezzata, Marietti 2010). E anche alla fine del SDA, Tolkien utilizza il verbo “seem” per descrivere ciò che Frodo percepisce dalla nave, oltre la cortina di pioggia. Non c’è quindi alcuna certezza, ma soltanto un’apparenza, una parvenza, che potrebbe anche essere onirica (tanto è vero che la visione viene dichiaratemente ricollegata al sogno fatto da Frodo mille pagine prima nei Tumulilande).

Ecco come chiosa la Flieger:

“Secondo Tolkien, che cosa è realmente accaduto a Frodo? Forse non esiste una risposta unica e definitiva. Forse, come spesso accade con questo autore complesso e in apparenza contraddittorio, sotto la superficie si trova una verità molto semplice: Tolkien non sa che cosa sia accaduto a Frodo. Per lui, speranza e desiderio sembrano essere in perpetuo equilibrio con la disperazione, così che la visione finale che abbiamo appena esaminato resta solo una visione, messa in dubbio dalla conoscenza dell’oscurità che Tolkien ha conquistato a caro prezzo, ma convalidata dalla sua perseverante fede nella luce”.

Molto interessante la riflessione su eroismo e coraggio, e sulla loro doppia declinazione: quella che potremmo chiamare “estetica”, in cui si guarda alla bella morte come modo per rendere bella e memorabile la propria vita, e quella che si potrebbe definire “etica”, che non esclude la morte, ma la la pensa come prezzo cui occorre esporsi per far proseguire la vita. Mi chiedo però se l’eroismo etico e il coraggio ad esso associato siano solo prerogativa di chi rinuncia al potere, o se questa non sia che una delle loro declinazioni, quella incarnata da Sam, ma che non ne esclude altre, ad esempio quella incarnata da Aragorn, che non rinuncia al potere (sovrano) ma incorpora in esso una dimensione femminile.

Giusta osservazione. E’ più o meno quello che mi è stato obiettato dal mio controrelatore a Modena: Aragorn assume il potere.

Questo è vero, ma, come avrebbe detto C.S. Lewis, “Distinguo, Tollers! Distinguo!”

Non bisogna dimenticare che la sconfitta del male, nel SDA, non si ottiene assumendo il potere, ma è senz’altro prodotta dalle scelte di personaggi che vi rinunciano: non solo gli hobbit, ma anche Gandalf, Galadriel, Elrond… e lo stesso Aragorn, che pur essendo il discendente dei regni di Arnor e Gondor, ha trascorso la maggior parte della propria vita come un “ranger”, un ramingo, e diventa re soltanto dopo la vittoria finale. Quando Aragorn si convince che è giunto il momento di assumere su di sé la responsabilità di guidare i popoli liberi contro Sauron, non rivendica ancora la corona di Gondor (la prima volta entra addirittura a Minas Tirith in incognito). E dopo, la assume per acclamazione, per consenso, per merito. Essere l’erede di Isildur infatti è quasi più un peso per lui che un vanto ed è titubante a usare la discendenza come chiave di accesso al potere. Nonostante si stia parlando della stirpe più nobile mai approdata nella TdM, Isildur è colui che tenendo per sé l’Anello dopo averlo strappato a Sauron, ha regalato a Sauron stesso una seconda chance. Jackson ha insistito molto su questo aspetto del personaggio di Aragorn, esasperandolo, e a mio avviso ha fatto bene, perché è una chiave di lettura importante. Il lignaggio è al contempo un fardello, un impegno, un’ipoteca… ma non è quello che conta. Conta cosa si fa e come ci si comporta. Non è accidentale che nel SDA le due discendenze di sangue dirette vengano interrotte: Theodred e Boromir, successori designati al trono dei propri padri, muoiono entrambi, e la successione spetterà ai “cadetti” Eomer e Faramir, che appunto devono guadagnarsela sul campo.

Nel mio intervento segnalavo il parallelismo con l’ingresso di Torin Scudodiquercia a Esgaroth ne “Lo Hobbit”, nel quale Torin sciorina tutto il suo albero genealogico pretendendo di essere accolto come un grande re, il Re sotto la Montagna che è tornato a prendere possesso del suo tesoro. E tutto questo prima di avere sconfitto il drago. Torin è una specie di anti-Aragorn, e infatti finisce male.

Alla fine comunque Aragorn diventa re e non ci sono dubbi che accetti il potere. Il suo modo di assumere il potere è però abbastanza anomalo, dicevo, perché il suo primo atto politico è rendere la libertà a tutti i popoli della TdM minacciati da o sottomessi a Sauron. A ciascun popolo è consentito di vivere nel proprio spazio, secondo i propri usi, in pace. Quello prefigurato da Tolkien è una sorta di Commonwealth utopico, depurato dall’imperialismo (che potrebbe spiegare la celebre battuta nella quale Tolkien si definiva “anarchico” o fautore di una “monarchia non costituzionale”, cioè pre-moderna) o quello che avrebbe potuto essere l’ideale pacificazione post-bellica senza le spartizioni di Yalta (e questo è già meno pre-moderno).

A latere del convegno Tom Shippey mi ha suggerito di provare a leggere il SDA seguendo il tema della leadership. “Facci caso”, ha detto, “quasi nessun leader nel SDA ha successo. Nessuno dei personaggi può essere definito un buon leader”. Non solo è vero, ma tanto più vale per Aragorn. Perché la sua prima leadership è quella della Compagnia dopo la scomparsa di Gandalf, e fallisce miseramente. Il compito che Aragorn si era assunto era di accompagnare Frodo a Monte Fato, ma la Compagnia si disfa molto prima di giungere anche solo in vista della meta. E’ a partire da quel fallimento che Aragorn sceglie un’altro modo di contribuire alla missione: organizzare la resistenza militare a Rohan e a Gondor. Ma, lo si è detto in tutte le salse, se la missione di Frodo e Sam fallisse, non potrebbe mai esserci vittoria campale sufficiente. Quindi in sostanza non è come leader che Aragorn vince, ma nel momento in cui rinuncia, suo malgrado, al ruolo di guida, cioè nel momento in cui accetta il proprio fallimento e invece di disperarsi, si rimbocca le maniche e prova a fare comunque del suo meglio.

Nota (doverosa) a margine: per evitare di dare ulteriori appigli all’annosa questione dell’accaparramento politico di Tolkien, urge una specificazione.

Tolkien non si è autodefinito anarchico nel senso che si potrebbe facilmente travisare, ma nel senso che avversava l’idea di Stato moderno, la riteneva pericolosa, potenzialmente totalitaria, e retoricamente ambigua (in quanto accomuna in un sovraconcetto governanti e governati). Ecco le sue testuali parole, ironiche e semiserie, in una celebre lettera del 1943:

“Le mie opinioni politiche inclinano sempre più verso l’anarchia (intesa filosoficamente come abolizione di ogni controllo, non come uomini barbuti che lanciano bombe) – oppure verso una monarchia non costituzionale. Arresterei chiunque usi la parola Stato (intendendo qualsiasi cosa non sia la terra inglese e i suoi abitanti, cioè qualcosa che non ha poteri né diritti né intelligenza); e dopo avergli dato la possibilità di ritrattare, lo giustizierei se rimanesse della sua idea! Se potessimo tornare ai nomi propri, sarebbe molto meglio. Governo è un sostantivo astratto che indica l’arte e il modo di governare e sarebbe offensivo scriverlo con la G maiuscola come per riferirsi al popolo. Se la gente avesse l’abitudine di riferirsi al “Consiglio di re George, Winston e la sua banda”, si farebbero dei grandi passi avanti e rallenterebbe questo pericoloso scivolare verso la Lorocrazia”.

Interessante ma forse un po’ fuorviante la nota di Tom Shippley che riporti un paio di post sopra: non è tanto la leadership a fallire, quanto i piani dei leader legati a una mentalità incapace di fare i conti col reale.

Non riesco a non collegare la cosa all’esperienza di Tolkien della Prima guerra mondiale…

@Paolo S: Non penso che Shippey lo intendesse come giudizio di valore. Era piuttosto una constatazione, ma non derivata da quello che dici tu. Penso che volesse dire: se proviamo a leggere il SdA seguendo il tema del comando, allora ci accorgiamo che non c’è un personaggio che possa incarnare un modello di buona leadership.

Proviamo a passarli in rassegna i leader del SdA.

Il primo potrebbe essere Gandalf, che è la guida della Compagnia. Di fatto quello è il suo primo ruolo di “comando”. Ne Lo Hobbit non era lui a guidare la spedizione, infatti, e a un certo punto la abbandonava per ricomparire soltanto alla fine. In effetti è la stessa cosa che gli capita anche nel SdA, ma questa volta non per sua volontà. Resta il fatto che quello del capo non è un ruolo in cui si trova a suo agio. Gandalf funziona bene come consigliere, come spronatore, come angelo custode, ma è essenzialmente un viaggiatore solitario (non dimentichiamoci che al di là delle fattezze, non è umano). Finirà per condurre la Compagnia a Moria, cioè in bocca al nemico, e si sacrificherà per la salvezza degli altri, precipitando nell’abisso insieme al Balrog. Dato che si era impegnato ad accompagnare Frodo a Mordor, si può dire che decisamente la cosa non gli riesce.

Lo stesso, come dicevo più sopra, si può dire di Aragorn, che eredita il ruolo di Gandalf. Aragorn non riesce a proteggere Frodo da Boromir, cioè dai pericoli interni, troppo preoccupato com’è a scrutare quelli esterni. Non è un’ingenuità da poco per un leader. In seguito Aragorn assumerà il comando militare soltanto in occasione dell’ultima battaglia davanti al Cancello Nero, che però è più che altro una specie di attacco kamikaze per fornire un diversivo a Frodo. Dopodiché diventa re, ma a quel punto, in pieno happy end, sono bravi tutti a fare i capi…

Elrond potrebbe avere l’autorevolezza del capo. Ma hai presente il consiglio che convoca? E’ una gabbia di matti. In teoria Elrond chiama presso di sé i rappresentanti dei popoli liberi della TdM per decidere che fare dell’Anello. Dovrebbe presiedere la riunione, fare l’ordine del giorno, condurre la discussione, qualcosa del genere. Invece tutti i “delegati” fanno interventi lunghissimi, raccontano storie famigliari, ricostruiscono vicende, si presentano gli uni agli altri, e via di questo passo. L’andamento della discussione è assolutamente ondivago e incoerente… Il Consiglio di Elrond è uno strano mix tra un’assemblea politica di movimento, una plenaria dell’ONU e una seduta di autocoscienza di gente dai trascorsi travagliati. Alla fine a sbloccare la situazione è Frodo, annunciando che porterà lui l’Anello a destinazione. A quel punto Elrond augura a tutti buona fortuna e va a preparare le valigie perché tanto lui ha già deciso di salpare.

Come capo proprio non c’è.

Potremmo avere però il vecchio re Théoden che cavalca alla testa dei suoi Eorlingas. Tuttavia se ci pensi bene, nemmeno il suo personaggio è quello di un leader capace. Innanzi tutto, quando lo incontriamo è completamente avulso dal mondo, decrepito, preda della disperazione e del più cupo pessimismo, sconvolto dalla recente morte del suo unico figlio. Théoden è un leader al crepuscolo che si è lasciato affiancare da un consigliere infido, al soldo del nemico, mentre la minaccia di distruzione incombe sul suo regno. Dal momento in cui Gandalf gli apre gli occhi ogni azione di Théoden, fino alla fine, è volta a riscattarsi, a riparare i guai che ha causato, cioè a salvare il popolo dal pericolo a cui la sua mancanza lo ha esposto. Ma è in definitiva una partita contro se stesso, ovvero una ricerca della morte in battaglia, nella quale trovare il proprio riscatto per non doversi vergognare al cospetto dei suoi antenati (e che giustamente Tolkien gli concede). E’ un buon leader questo? Io non direi, no.

Denethor neanche c’è bisogno di prenderlo in considerazione, visto che a parità di perdita del figlio non riesce nemmeno ad avere il colpo di reni finale, sprofonda e basta e finisce per fare un sacco di danni (tra l’altro è lui che indirettamente causa la morte di Théoden).

Faramir? Troppo succube del padre e del fantasma del fratello…

Eòmer? E’ quello che quando crede che sua sorella sia morta in battaglia decide di lanciarsi tipo kamikaze contro i nemici, urlando “Morte! Morte! Morte!”. Per fortuna non riesce nel suo intento di farsi ammazzare, visto che in realtà sua sorella non è morta, ma soltanto ferita. Sai che fine da coglione se no?

Ci resterebbe Frodo.

Ma quando i quattro hobbit tornano nella Contea e devono scacciare Saruman e la sua cricca di collaborazionisti, Frodo è inabile a combattere. Traumatizzato da quello che ha passato, disgustato da qualsiasi forma di violenza, finisce per non essere utile a granché. Sono soprattutto gli altri che si danno da fare. No, nemmeno Frodo può essere preso a modello di buon leader.

Cosa ci dice tutto questo? Io al momento una risposta non ce l’ho, mi limito a raccogliere lo spunto offerto da Shippey. Tolkien forse aveva la sua – “l’occupazione più inadatta per qualsiasi uomo, anche per i santi (che almeno se l’assumevano volentieri), è governare altri uomini” [1943] -, che però vale per uno, e non necessariamente per noi che leggiamo il SdA dal qui e ora.

Grande carrellata, fantastico lo spunto finale [per quanto io continui a vederci l’esperienza della guerra che gli offusca la tipica esaltazione britannica del leader soldato]… oggi pomeriggio mi ordino le lettere di JRRT!

Carissimo Wu Ming 4, ancora complimenti per la bella relazione al convegno di Modena che rileggo volentieri sul web. Ti avevo promesso alcune mie riflessioni, che avrei preferito fare in compagnia a Modena: però non resisto e te le posto qui. Cercherò di essere telegrafico,anche se il tema meriterebbe davvero un più ampio saggio.

Ti dico subito, e provocatoriamente, che con questo tuo contributo dimostri ciò che avresti voluto refutare, ovvero che l’opera di Tolkien è fondamentalmente cattolica.

Fai infatti una perfetta illustrazione dell’idea di pagano virtuoso, ma questa idea è proprio una di quelle che “specificamente” appartengono alla tradizione cattolica. Tutta la storia della teologia sta a dimostrare e quanto reale sia stata nella Chiesa l’ammirazione per i pagani, tanto che le metafisiche di Platone (prima) e Aristotele (poi) sono state massicciamente studiate e usate per penetrare i contenuti della rivelazione. Eusebio di Cesarea, Giustino Martire, Clemente Alessandrino, Tertulliano, Lattanzio: sono questi alcuni padri della Chiesa che hanno esplicitamente elaborato (seppur in modi differenti) la teoria della “praeparatio evangelii” ovvero l’idea che il modo pre-cristiano non era “fuori” dalla verità del Cristo, ma ne era parte integrante, seppur parziale (“Tutto ciò che è stato espresso correttamente in ognuno di essi [platonici e stoici] appartine a noi cristiani” dice Giustino nella sua II Apologia). L’idea poi viene a caratterizzare più o meno tutta la Chiesa medievale, fino a Tommaso (massima sintesi tra Platone e Aristotele, che proprio epr questo suo ardire ebbe pure problemi dottrinali con l’ignorantissimo Tampier) e Dante, che come sappiamo mette i grandi filosofi e poeti del passato non all’inferno ma nel Limbo (idea questa ben lontana dalla netta dicotomia inferno/paradiso dei protestanti).

E’ questa “filosofia della storia” che a mio modesto avviso permette a Tolkien di ambientare le sue storie in un mondo pre-cristiano, ovvero un mondo che NON ha ancora conosciuto la rivelazione, ma che è fatto come dici tu da “pagani virtuosi”, ovvero da uomini che grazie alla sola ragione naturale non sono più politeisti (Lettera 156), non fanno sacrifici umani, non applicano più in modo meccanico la teoria del coraggio germanica (ottima la tua illustrazione) ecc…. . Insomma, ci troviamo di fronte a un’umanità pagana che in alcuni casi raggiunge l’apice che può raggiungere l’uomo con le “sole” forze della natura umana: ma questo aggettivo (“pagano”) per le ragioni che ti ho sopra menzionato, entro il vocabolario cattolico, non si contrappone all’aggettivo “cattolico” ma ne indica una parte (l’epiteto di “pagano convertito” che Tolkien usa per sé, vale per tutti i cattolici). In fondo, è la nota (oggi solo a pochi, a dire la verità,anche tra i cattolici) teoria dei rapporti ragione e fede, natura e grazia, per cui la fede e la grazia NON TOLGONO ma perfezionano la ragione e la natura (tesi questa non certo dei protestanti): questa struttura di pensiero la si vede in Tolkien ovunque, in particolare nel saggio “Sulle Fiabe”, ove descrive in Vangelo come una fiaba vera primariamente.

Nell’opera di Tolkien il protagonista è quindi l’uomo naturale, e non quello “già” cristiano: questo è a mio avviso uno dei motivi per cui Tolkien “piace” a tutti, occidentali o orientali, atei o credenti, di destra o di sinistra ;-). Ma così facendo Tolkien fa un’opera “fondamentalmente cattolica”, come lui stesso capisce a parte post. In una formula paradossale: proprio perché cattolico, Tolkien può narrare dei pagani virtuosi senza l’obbligo di menzionare i culti, la religione o la rivelazione cristiana.

Proprio per questa “fondamentalità cattolica”, è a mio avviso inutile (e in parte dannoso) darsi la pena di trovare “nascosti” riferimenti al Cristianesimo in questo universo: Frodo/Cristo, Galadriel/Maria, lembas/eucarestia, per fare solo alcuni esempi noti. Può pure darsi che il secondo membro della coppia sia stata una fonte per Tolkien, ma lui stesso era contro la mentalità allegorico-simbolica (come dici bene anche tu): dire che Galadriel “sta per” Maria significa distruggere la personalità di Galadriel (senza contare che se Tolkien voleva parlare di Maria, l’avrebbe fatto direttamente e non con un’allegoria). Per questo no apprezzo particolarmente i tentativi di interpreti cattolici di “catturare” in continuazione questi rimandi: sono a mio avviso più “applicazioni” che “interpretazioni” della sua opera.

Nel tuo intervento c’erano poi altri due punti sui quali avrei voluto intervenire.

Sul potere, sono solo parzialmente d’accordo con te. Condivido il fatto che Tolkien, con genio profondamente moderno, esce dalla banale dicotomia mezzi-fini, secondo al quale (con una “morale” all’acqua di rose oggi dominante) si dice che il potere (ad es. la tecnica)è un mezzo che dipende dai fini per i quali è usato. Questo non è certo tolkieniano! Tolkien però non dice nemmeno che il potere è male e che non va usato. Dice invece che OGNI potere è SEMPRE pericoloso, e questa pericolosità cresce con la grandezza del potere. Per questo il massimo potere (l’Anello) non può che essere distrutto, ma altri potrei minori possono essere usati, ben consapevoli che l’uso dei medesimi ne aumenta il pericolo (per sé e per gli altri). Nel “Signore degli Anelli” si vede perfettamente questa idea nel passaggio del monte Charadras, durante il quale Gandalf ricorre al suo potere magico (accendere un fuoco con il bastone) solo DOPO che si è provato in ogni modo ad accenderlo con mezzi “naturali” e solo quando gli Hobbit rischiavano davvero di morire.

L’altro punto riguarda un tuo fugace accenno al tema della disperazione. Come ben sappiamo d Kierkegaard, la disperazione è la malattia mortale, è quella cosa che il cristiano non può mai subire o accettare, perché radicalmente contraria alla fede. Il che non vuol dire che per chi ha fede la via debba essere sempre “rose e fiori”: il cristianesimo è infatti una “tragica commedia”, commedia perché c’è il lieto fine, ma tragica perché non vengono certo eliminate (anzi) le pene e i dolori della vita (basti pensare alla vita e morte di un tale Gesù di Nazareth, a prescindere che lo si creda o meno esistito e/o Figlio di Dio). Ebbene, in Tolkien si possono certo ravvisare momenti di scoramento, ma la disperazione è propria dei soli pagani non virtuosi, Denethor in primis.

Questo tema si collega in parte a Frodo. Davvero non riesco a capire come di fronte alla fine “tragica” che fa questo personaggio in questa storia “a lieto fine”, si possa sorridere pensando al suo destino nelle terre beate. Frodo è davvero simile a un reduce del Vietnam, che per salvare la Contea perde tutto (stima dei suoi compaesani, salute fisica e spirituale). La sua dipartita è verso Tol Eressea, un’isola nella quale dovrà recuperare la serenità perduta, proprio per evitare che la disperazione (“La Contea è stata salvata, ma non per me” dice a Sam) lo attanagli del tutto.

Ultimissime cose al volo:

– A Modena sia tu che Monda avete convenuto nel dire che Tolkien non è un “pensatore”. Avrei molto da dire, specie pensando ad alcuni suoi saggi che sono veri e propri dialoghi platonici (ad es. “Il Dialogo tra Finrod e Andreth”), ma no voglio invadere il tuo Blog ;-);

– Quanto all’inopportunità di leggere Tolkien con in mano l’epistolario, vanno fatti alcuni distinguo. Le Lettere sono di certo una fonte primaria per la biografia, ma sono pure una fonte importante per la comprensione dell’opera di Tolkien. Pensiamo alla lettera 131, o a quella in cui Tolkien “ci dice” (nessun critico, nemmeno la Flieger, che ha scritto su questo “Schegge di luce”, lo avrebbe potuto capire) che nel lo “Hobbit” quando Bilbo vede Smaug e ci dice che gli si mozzo il fiato, cita la teoria di Barfield. Vero è che per la comprensione dell’opera le lettere non possono essere citate come fonte “definitiva” (anche perché in molte Tolkien si atteggia a interprete di sé stesso, e spesso e volentieri sbaglia pure a citare le date delle composizioni…).

Scusa la lungaggine e la fretta (meriteresti un saggio: chissà che un domani non lo scriva): ti aspetto a Modena per una birra e naturalmente per la presentazione del tuo nuovo libro!