–

di Nicoletta Bourbaki (*)

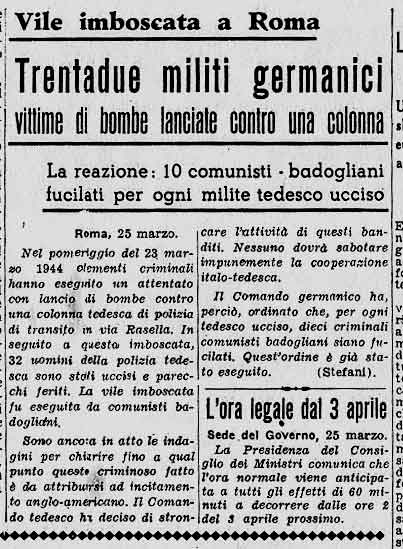

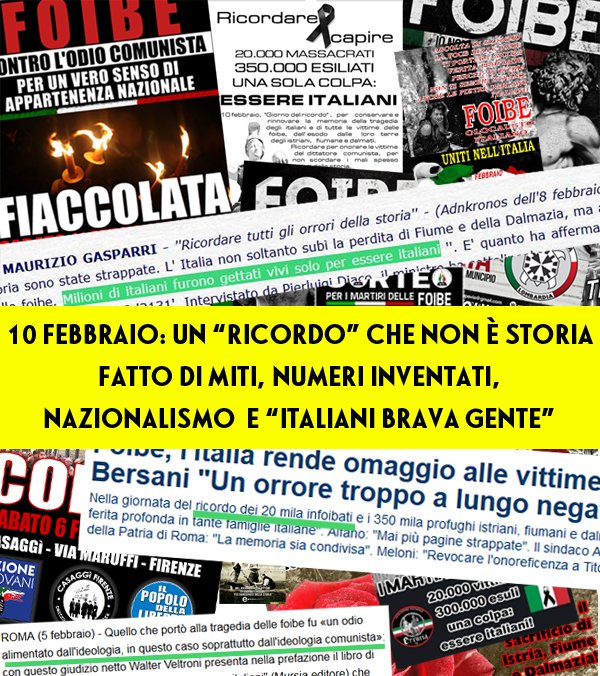

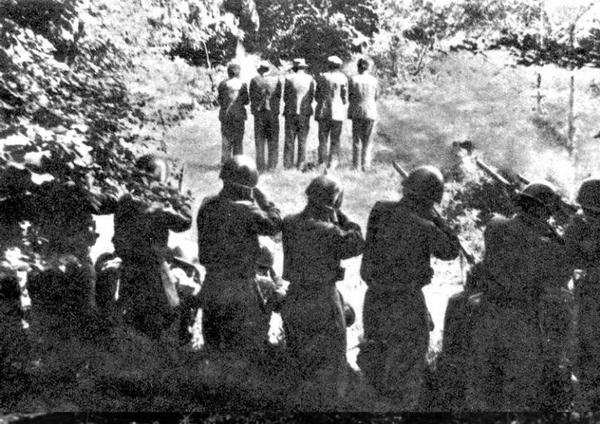

E così, di nuovo, e ormai con una certa stanchezza, arriva il 10 Febbraio. Il Cuore nel pozzo sarà trasmesso per l’undicesima volta su Rai74, vedremo pubblicata la foto della fucilazione di Dane su diversi siti e giornali e sentiremo le boutades di qualche associazione di esuli. Immancabili le interviste a Cristicchi.

Raccontare la storia al grande pubblico non è mai facile, soprattutto se si tratta di vicende complesse. Più parti se ne occultano, più il quadro risulta incomprensibile. Ma solo aggiungendo l’arroganza di un forte movente politico e una regia mediocre si è potuti arrivare a quello che è il discorso sulle foibe in Italia.

Nonostante l’impegno, l’entusiasmo, i finanziamenti e il consenso bipartisan il Giorno del ricordo è “andato storto”, a partire dalla data scelta.

Non certo per mancanza di alternative, la ricorrenza è stata fissata nell’anniversario della ratifica del Trattato di Pace di Parigi, 10 febbraio 1947, data in cui l’Italia – sconfitta nella guerra che aveva combattuto al fianco di Hitler – si impegnava a restituire tutte le colonie e buona parte dei territori annessi in Istria e Dalmazia.

Per molti italiani un giorno infausto, che li ha trasformati in vittime di un’ingiustizia.

Far coincidere proprio quella data con una narrazione che descrive «gli Italiani» unicamente come vittime significa omettere tutto quel che accadde prima. Ma la realtà non si lascia omettere così facilmente. E così, la caratteristica saliente, la costante del parlar di foibe in Italia è la sfiga, la mosca nella minestra che rovina il pasto quando hai già il cucchiaio in bocca. Prosegui la lettura ›