Un convoglio di esuli istriani dileggiato dai ferrovieri «rossi». Un episodio ambientato nel 1947, ma che non ha riscontro in nessuna fonte dell’epoca e ha preso la sua attuale forma soltanto nel XXI secolo.

di Nicoletta Bourbaki *

di Nicoletta Bourbaki *

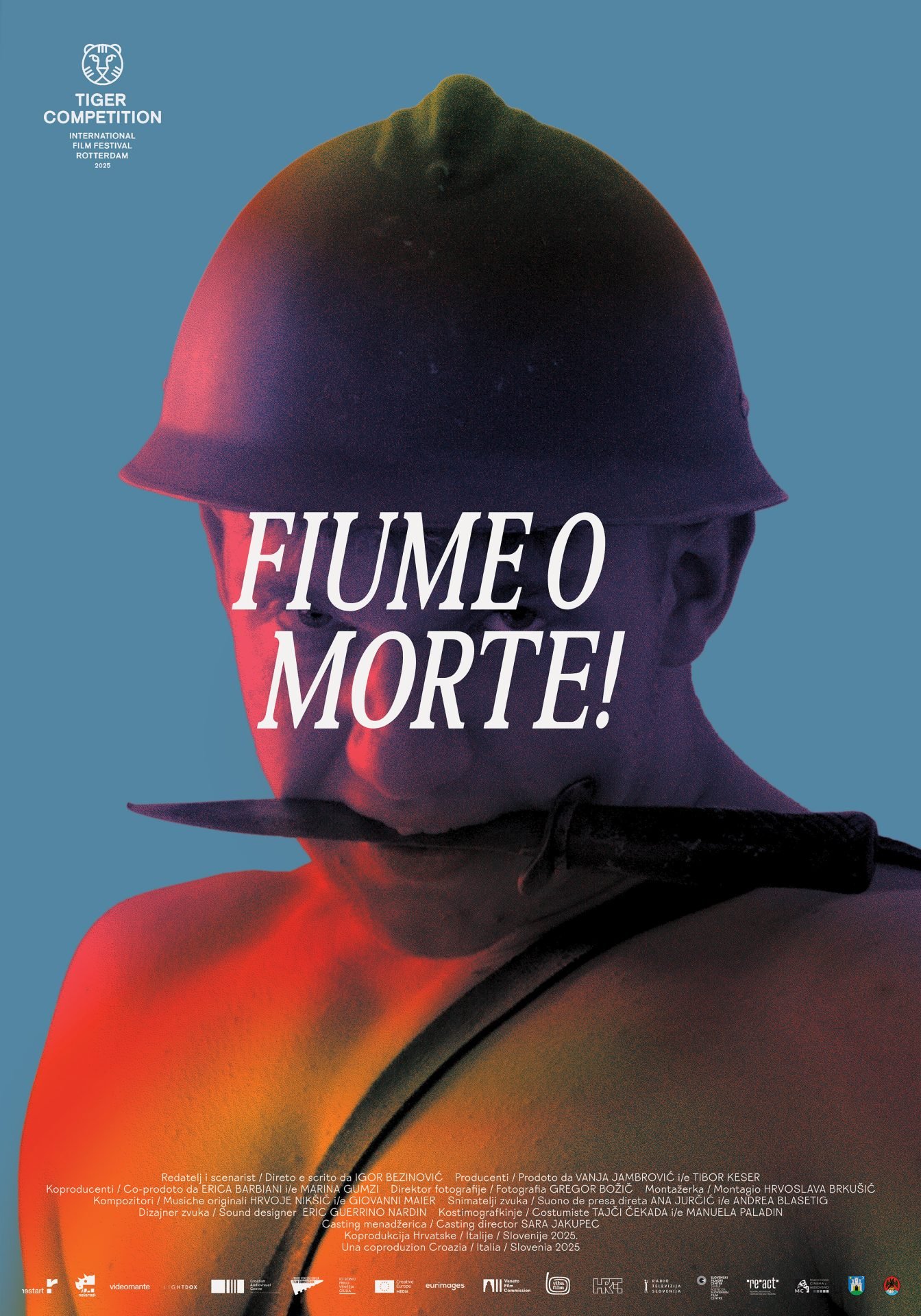

La locandina del film. Il trailer è qui.

[WM: Fiume o morte! di Igor Bezinović, fresco vincitore del Festival di Rotterdam, è un’opera extra-ordinaria sotto ogni aspetto. Il film ricostruisce la cosiddetta «Impresa di Fiume» del 1919-1920 da una prospettiva finalmente non italocentrica, mettendo in atto a sorpresa il «talking back» della letteratura anticoloniale e decoloniale: il rovesciamento del punto di vista, la contronarrazione, qui affidata alle memorie – familiari, d’archivio, urbanistiche, architettoniche – della città stessa, la Fiume/Rijeka che allora fu invasa.

Gabriele D’Annunzio e i suoi legionari agirono in avanscoperta, da punte di lancia dell’imperialismo italiano nei Balcani. Il blitz intendeva rimediare alla cosiddetta «vittoria mutilata» nella prima guerra mondiale. «Mutilata», perché alle trattative di Parigi il Regno d’Italia non era riuscito a prendersi tutte le terre ex-austroungariche a cui puntava. Mancavano all’appello Fiume e il Quarnaro (o Carnaro, come un tempo si diceva), nonché la tanto agognata Dalmazia.

A partire dagli anni Novanta è stato in voga rivalutare “da sinistra” o in senso “libertario” l’occupazione di Fiume. Di tali letture, nella puntuale recensione che oggi pubblichiamo, il gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki rileva l’infondatezza e l’angusto italocentrismo. L’ignoranza delle fonti non italiane è tutt’uno con l’indifferenza per gli abitanti di Fiume/Rijeka di lingua croata, ungherese, tedesca, ma anche italofoni contrari all’annessione. Non viene proprio alla mente, soggettività escluse a priori, tacitamente dichiarate inesistenti. Quel che provarono e subirono non ha importanza.

A essere rimosso dal quadro è l’aspetto imperialista e soprattutto razzista di quell’invasione. Per fare un solo esempio, ecco come si esprimeva D’Annunzio nella Lettera ai Dalmati, 1919:

«Il croato lurido s’arrampicò su per le bugne del muro veneto, come una scimmia in furia, e con un ferraccio scarpellò il Leone alato […]. Quell’accozzaglia di Schiavi meridionali che sotto la maschera della giovine libertà e sotto un nome bastardo mal nasconde il vecchio ceffo odioso…»

Contro gli odiati «s’ciavi» i legionari di D’Annunzio compirono aggressioni squadristiche e veri e propri raid, come quello contro il villaggio di Baška, sull’isola di Veglia/Krk.

Quando, tra grandi sospiri di sollievo dei fiumani, i legionari dovettero levare le tende, Fiume/Rijeka divenne una città-stato autonoma, ma durò poco. La fuga in avanti di D’Annunzio aveva anticipato le ulteriori espansioni a est dell’imperialismo italiano: nel marzo 1922 un colpo di stato di ispirazione fascista rovesciò la giunta autonomista di Riccardo Zanella e nel gennaio 1924 Fiume/Rijeka fu annessa all’Italia. Quanto alla Dalmazia, fu presa nel 1941, con l’invasione nazifascista della Jugoslavia. Che D’Annunzio, morto nel 1938, non poté vedere. Fece però in tempo a celebrare come coerente prosecuzione della sua «impresa» – e aveva ragione – l’invasione fascista dell’Etiopia.

Fiume o morte! talks back, ci rimpalla il discorso. Lo fa da Oltreadriatico e da angolature inattese, squadernando stereotipi e, soprattutto, lo fa collettivamente. L’effetto è vivificante.

In occasione dell’arrivo – ormai imminente – del film in diverse città italiane, la Federazione delle Resistenze sta organizzando iniziative e dibattiti. Consigliamo di tenere d’occhio il sito e/o il canale Telegram.

Buona lettura, buona visione, buoni incontri.]

di Nicoletta Bourbaki *

Il regista fiumano croato Igor Bezinović racconta che il suo film di imminente uscita intitolato Fiume o morte! documenta la prima volta in cui un saluto romano venne ripreso e impresso su pellicola. Era il settembre 1919, la scena si svolgeva nella città di Fiume/Rijeka e a tendere di fronte alla cinepresa il braccio destro nel saluto che appena tre anni dopo sarebbe diventato il marchio distintivo del fascismo italiano, e poi anche del nazismo tedesco, era il poeta e drammaturgo italiano Gabriele D’Annunzio. Prosegui la lettura ›

Danza macabra dei nazifascisti sulle rovine della Jugoslavia. Affresco nel Memoriale della battaglia della Sutjeska, Tjentište, Bosnia-Erzegovina.

di Nicoletta Bourbaki *

Alla fine della quarta puntata di quest’inchiesta abbiamo osservato che nei documenti presentati dalla famiglia Cossetto all’Università di Padova la data dell’arresto di Norma Cossetto risulta essere il 2 ottobre. Vediamo innanzitutto di descrivere che tipo di documenti sono e che cosa c’è scritto esattamente. Prosegui la lettura ›

Concetto Marchesi (1878 – 1957), latinista, rettore antifascista dell’Università di Padova durante l’occupazione tedesca, deputato del Pci, membro della Costituente. Un’ossessiva diceria lo descrive come mentore di Norma Cossetto e promotore della sua laurea ad honorem postuma. Il collettivo Nicoletta Bourbaki – come avrebbe dovuto fare chiunque abbia scritto di questa vicenda – ha consultato i documenti d’archivio dell’Università di Padova, per vedere se le cose andarono davvero così. La risposta è stata un secco no. Ma quel no era solo l’inizio di una catena di ulteriori scoperte. Perciò, a distanza di cinque anni dalle prime tre puntate di quest’inchiesta, abbiamo deciso di pubblicarne altre due. Buona lettura.

di Nicoletta Bourbaki (*)

Nel 2019 abbiamo pubblicato un trittico di articoli su Norma Cossetto.

Il primo era un’analisi critica storiografica e politica del film Rosso Istria, cofinanziato dalla Regione Veneto.

Il secondo una ricostruzione della genesi della narrazione “consolidata” su Norma Cossetto, una narrazione basata poco sulle fonti e molto su fantasie per niente innocenti.

Il terzo era una recensione del fumetto neofascista Foiba rossa e soprattutto del libro di Frediano Sessi Foibe rosse, per il quale abbiamo proposto la definizione di «oggetto narrativo male identificato». Due opere d’ingegno in teoria distanti sul piano culturale e politico, in realtà più simili tra loro di quanto si potrebbe immaginare.

L’anno successivo, intorno al 10 febbraio, Luca Casarotti – che, oltre a essere uno studioso di diritto romano e un musicista, fa parte del nostro gruppo di lavoro ed è il presidente dell’ANPI di Pavia – è stato attaccato dal giornalista Gian Micalessin per aver criticato la distribuzione istituzionale nelle scuole del fumetto Foiba Rossa. Ne abbiamo parlato su Medium, nella nota I veleni del Giorno del Ricordo (nei media e nella scuola).

Micalessin, prevedibile come può esserlo un giornalista che scrive per un giornale che si chiama «il Giornale», ha utilizzato contro l’Anpi quella che i cossettologi considerano l’arma fine di mondo: la storia della laurea ad honorem concessa a Norma Cossetto dall’Università di Padova nel 1949, per volontà, così dice la vulgata, del prof. Concetto Marchesi, latinista di fama, personalità di spicco dell’antifascismo padovano durante l’occupazione tedesca, e padre costituente nelle file del Partito comunista italiano.

Questa storia – in alcune varianti Marchesi è anche indicato come relatore di tesi di Norma Cossetto – ci è sempre sembrata molto strana, così abbiamo deciso di approfondirla. Prosegui la lettura ›

Tomaso Montanari

In questi giorni gli attacchi delle destre a Tomaso Montanari – che ha tutta la nostra solidarietà – hanno riportato in auge (per una volta fuori stagione, cioè lontani dal 10 febbraio ) la querelle sulle foibe. In rete molte persone hanno linkato le inchieste e ricerche apparse su Giap nel corso degli anni, soprattutto a opera del gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki.

A lungo siamo stati davvero in pochi a contrastare – sfidando l’assurda accusa di «negazionismo»* – la narrazione “foibologica”. Narrazione risalente alla propaganda dell’occupante nazista in Istria, poi ripresa e rifinita negli atelier del neofascismo postbellico e divenuta storia di Stato a metà degli anni Zero del XXI secolo, con l’istituzione del Giorno del Ricordo.

Racconto del «secolo breve» e di tre generazioni, La farina dei partigiani ha l’andamento di una tromba d’aria: comincia a ruotare in Bisiacaria – il territorio tra Trieste e il Friuli – per poi allargarsi all’Europa e al mondo intero.

Con il cuore che batte nella Resistenza e i piedi piantati nelle lotte sul lavoro, Piero Purich – storico e narratore – e Andrej Marini – discendente della dinastia operaia e antifascista Fontanot-Romano-Marini – ricostruiscono una vera e propria saga familiare e proletaria.

La storia, molte storie, vicissitudini di lavoratori comunisti a cavallo tra confini e culture, tra epoche ed epopee. Dai campi profughi austriaci durante la grande guerra all’emigrazione clandestina in America, dalle lotte nei cantieri navali di Monfalcone alla guerra partigiana in Italia e Slovenia, dall’idealistica partenza per «costruire il socialismo» in Jugoslavia alle amare delusioni nei confronti di Tito, dello stalinismo e del Partito comunista italiano, per arrivare al tardo Novecento, alle esperienze di Andrej a Panama, in Nigeria, in Libia e in Giordania.

Biografie incredibili ma vere, messe insieme col rigore di chi lavora sulle fonti e narrate con la penna del romanziere. Vite che incarnano il grande sogno della sinistra europea e mondiale. Vite di chi non si è mai arreso di fronte alle difficoltà e alle delusioni più cocenti. Vite all’insegna della libertà mosse da un ideale intramontabile: la fine dello sfruttamento. Prosegui la lettura ›

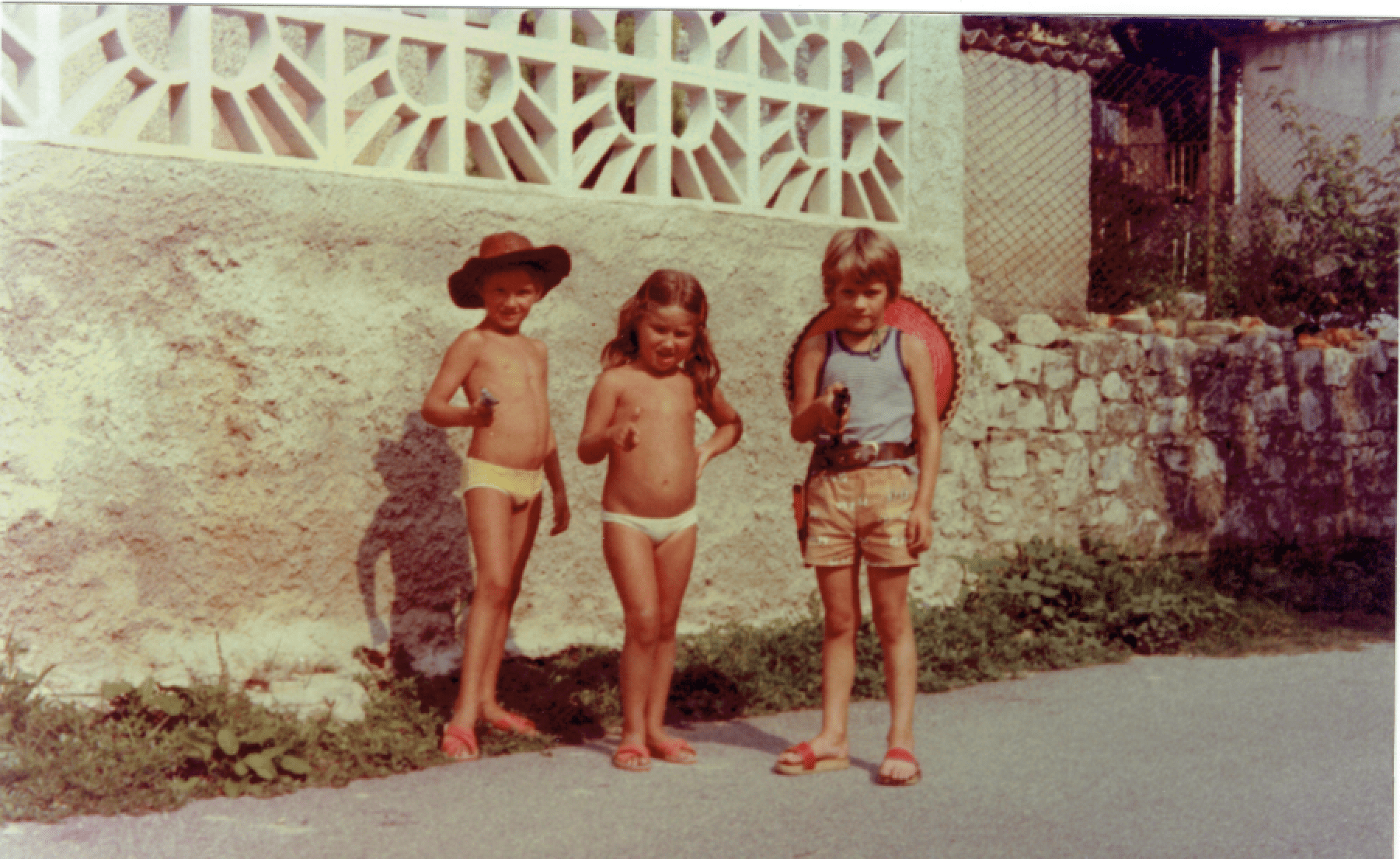

«Mi rivedo sempre solo, ma nella Polaroid sovraesposta che ho trovato nella scatola siamo in tre a inscenare quel western campagnolo. Io, mia sorella e Denis, il figlio dei vicini di mio nonno. Suo padre si chiama Ferruccio, un uomo generoso, vitale, dagli occhi azzurri e lo sguardo intelligentissimo. Loro nel cognome sloveno, Černic, portano una storia terribile di persecuzione, di tortura e di morte che ancora non conosco perché nessuno la racconta. Nessuno racconta nulla della guerra, o almeno così mi pare di ricordare. Puntiamo le pistole contro il fotografo.»

–

[Una preziosa riflessione della storica goriziana Anna Di Gianantonio, a partire da Una cosa oscura, senza pregio, il libro di Andrea Olivieri pubblicato nella collana Quinto Tipo diretta da Wu Ming 1 per le Edizioni Alegre.

Di Gianantonio è un nome noto alla comunità giapster: ha infatti partecipato allo speciale La storia intorno alle foibe, curato dal gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki e pubblicato sul sito di Internazionale in occasione del Giorno del Ricordo 2017. Risulterà evidente la continuità tematica e, diremmo, poetica tra quella discussione e questo «esercizio di lettura» dell’UNO di Olivieri. WM]

di Anna di Gianantonio *

Il sentimento che mi ha provocato la lettura del bel volume di Andrea Olivieri è di grande commozione.

Commuove, per averlo sentito raccontare e vissuto, la tenerezza dell’espediente letterario, o reale, del ritrovamento in una scatola delle foto di Albano e Leda, i nonni di Andrea, e di un ritaglio di giornale. Quest’ultimo testimonia di un possibile incontro tra lo scrittore Louis Adamic – immigrato negli Stati Uniti ai primi del Novecento, lavoratore, scrittore, giornalista, morto nel rogo della sua casa nel 1951, studioso attento e partecipe dei movimenti sociali e politici americani – e gli stessi nonni a Zenica, in Bosnia, dove gli Olivieri erano finiti per essersi schierati dalla parte di Stalin nel corso della cosiddetta «rottura del Cominform» del 1948, in cui il destino dei due capi di stato comunisti si separò per circa un ventennio.

Andrea Olivieri riesce a collegare la storia degli operai, al di qua e al di là dell’oceano, attraverso un filo che in questi anni è stato spezzato dalla storiografia: il filo delle lotte spontanee degli sfruttati e degli oppressi, lotte accompagnate dalla dimensione del desiderio, del sogno, dell’avventura e, soprattutto, dalla sovversione dei ruoli: quello di genere, ma anche quello che distingue i comportamenti politici leciti da quelli illeciti.

→ Continua a leggere sul blog di Quinto Tipo.

* Anna Di Gianantonio, storica, insegnante e presidente dell’ANPI di Gorizia, è autrice tra gli altri di Ondina Peteani. La lotta partigiana, la deportazione ad Auschwitz, l’impegno sociale: una vita per la libertà, Mursia 2011; L’immaginario imprigionato. Dinamiche sociali, nuovi scenari politici e costruzione della memoria nel secondo dopoguerra monfalconese, Consorzio Culturale del Monfalconese – Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel FriuliVenezia Giulia, 2005; e con Marco Puppini di Contro il fascismo oltre ogni frontiera. I Fontanot nella guerra antifascista europea, 1919-1945, Kappa Vu, 2016.