«Quelli che trascurano di rileggere si condannano a leggere sempre la stessa storia.»

Roland Barthes

1. Intro: Tolkien controcorrente

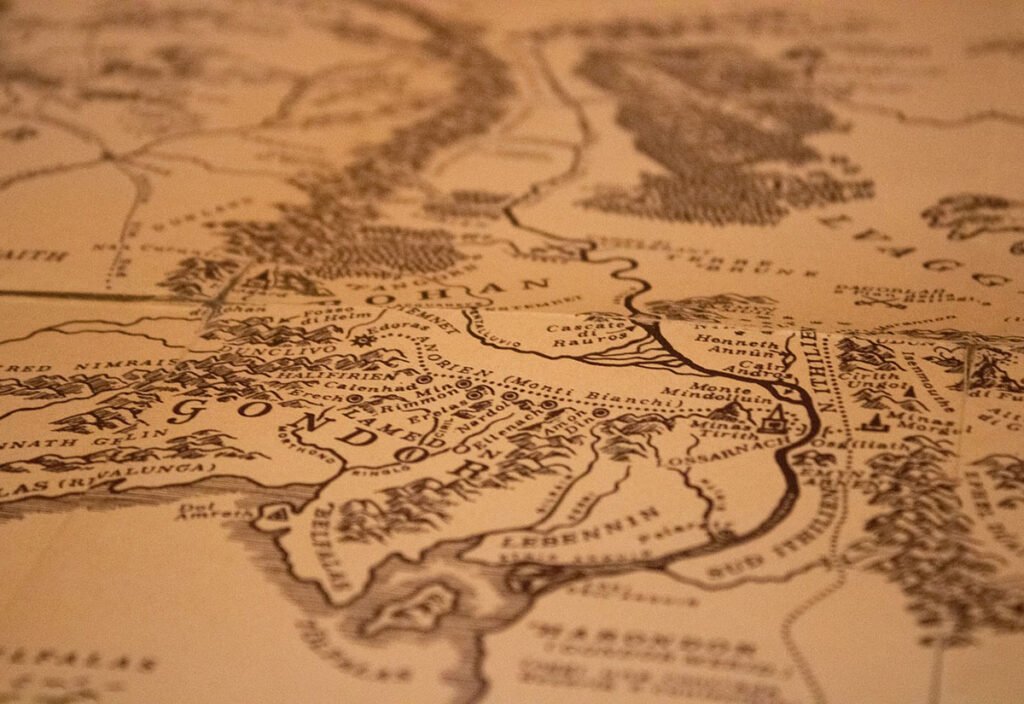

Se nel corso degli anni gli estimatori destrorsi di Tolkien non hanno mai perso occasione di rinfacciare a quelli sinistrorsi un certo quale “abusivismo”, finanche accusandoli di appropriazione indebita, è pur vero che noi altri non ci siamo mai fatti mancare un certo bisogno di autogiustificazione per apprezzare un narratore reazionario come Tolkien. Ne è un buon esempio l’articolo uscito recentemente sulla rivista Dissent, intitolato «Tolkien against the grain» e tradotto e pubblicato in Italia da Internazionale (n. 1631, 12/09/2025) col titolo «Tolkien controcorrente».

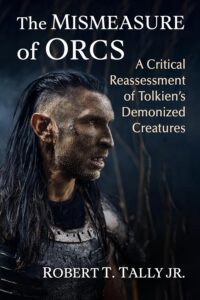

L’articolo è firmato da Gerry Canavan, allievo di Fredric Jameson (1934-2024) e professore d’inglese alla Marquette University di Milwakee. Non un’università qualunque per gli studiosi di Tolkien, ma quella che custodisce il “reliquiario”, cioè i manoscritti originali dello Hobbit e del Signore degli Anelli, e dove l’opera di Tolkien viene studiata regolarmente. Lo stesso Canavan nell’articolo fa sapere che, avvalendosi di quel materiale di prim’ordine, tiene un corso su Tolkien ogni  due anni. E come lui anche il professor Robert T. Tally jr., altro allievo di Jameson, il quale

due anni. E come lui anche il professor Robert T. Tally jr., altro allievo di Jameson, il quale

«scava nel testo alla ricerca di una serie d’indizi che suggeriscono che il declino degli elfi non è poi così tragico, o che, in fondo, la ragione sta dalla parte degli orchi. Nei rari momenti in cui vediamo gli orchi senza filtri, esprimono anche loro il desiderio di mettere fine alla guerra, manifestando disprezzo per il signore oscuro Sauron che li comanda e per i suoi orrendi Nazgûl, gli spettri dell’anello».

In effetti l’irrisolto problema degli orchi è uno di quelli più interessanti della costruzione di mondo tolkieniana, che impegnò l’autore fino alla fine dei suoi giorni.

Tuttavia, secondo Canavan il vero aggancio per un critico jamesoniano – cioè per un marxista dialettico – non consiste tanto, o comunque non soltanto, nell’esaltare determinati aspetti dell’opera tolkieniana a discapito di altri, cioè nel giocare l’ecologia, l’antimilitarismo, l’eroe proletario Sam, contro il razzismo, l’idealismo e il legittimismo monarchico che convivono in quelle pagine. Il vero spunto per un’analisi critica “di sinistra” consisterebbe nella storicizzazione e relativizzazione delle fonti interne al mondo secondario inventato da Tolkien. Prosegui la lettura ›