Fuori dalle grandi città abundant leones? Sì, ed è il motivo per cui ci andiamo. Dettaglio (nordorientale) della «Mappa di Cotton», XI secolo. È alla British Library.

[Dopo un anno di viaggi e letture da Gli uomini pesce e di nuovo in viaggio ora con Mensaleri, Marco racconta del «richiamo» che ha sentito, e di teatro, corpi, geografie. Buona lettura.]

di Marco Manfredi*

Quando ho fatto a Wu Ming 1 la proposta – e lo ringrazio per averla accolta – di partecipare alle presentazioni de Gli uomini pesce, impegnandomi a incasellare nel mio calendario quante più sortite possibili, intuivo solo vagamente le mie motivazioni.

Come scrive WM1 nel portolano del tour, c’è stata una dose di fatica, ma ben ripagata dall’intensità degli incontri lungo la via. Eppure il mio conto finale è risultato in attivo in una misura tale da dovermi chiedere più precisamente il perché.

Intanto – con la giusta distanza – vedo con più chiarezza le ragioni della mia decisione iniziale. La prima, semplicemente: il libro stesso. Libro che mi risuonava ancora più di tanti precedenti titoli dell’officina Wu Ming. Dentro c’è il cinema che amo e un personaggio il cui modo di vivere il cinema mi affascina; c’è un approccio alla geografia che ho praticato in studi passati; c’è la pianura verso cui provo un’attrazione perturbante, allo stesso tempo nota e straniera; c’è l’acqua, ci sono i fiumi, e sì, sono uno degli infatuati del diffuso ritorno alla fluvialità.

Mi pareva dunque giusto cercare di dare a modo mio un aiuto in più a questo libro. Accompagnarlo anche dopo la lettura, continuare a viverne il mondo portandolo nel mondo, dandogli una dimensione sociale. Aggiungo che da attore, sentire utile il proprio lavoro è una delle soddisfazioni più rare e complete.

Poi c’era la possibilità di scegliere di condividere del tempo. Il tempo passato assieme, soprattutto il tempo perso, come quello di percorrenza di un viaggio, è in verità tempo per dialogare, per sentire sul corpo le stesse cose, siano il territorio che vedi dal finestrino o la musica che suona in macchina. Banale pensarlo, ma importante – sempre di più – quando lo fai.

Poi c’era la possibilità di scegliere di condividere del tempo. Il tempo passato assieme, soprattutto il tempo perso, come quello di percorrenza di un viaggio, è in verità tempo per dialogare, per sentire sul corpo le stesse cose, siano il territorio che vedi dal finestrino o la musica che suona in macchina. Banale pensarlo, ma importante – sempre di più – quando lo fai.

Tutto giusto, tutto vero. Ma infine e soprattutto c’era un richiamo altro, il cui segnale si divideva tra profondo e abissale: il richiamo della tournée.

“Lei” mi ha ripagato di ogni sforzo con moneta di grande valore.

1. Habeas corpus... Et pone alicubi

Abbi un corpo e mettilo da qualche parte.

Nel mio mestiere di attore, dalla fine degli anni Novanta e per una quindicina d’anni, la tournée è stata, con alti e bassi, una delle condizioni usuali di lavoro. La particolare riuscita artistica o l’estremo valore dello spettacolo non influivano unilateralmente sulla quantità di date (ovvero, di repliche), semmai sull’importanza dei teatri ospitanti, perché i circuiti erano tanti e sovrapponibili, e appunto le repliche in giro per l’Italia non erano un premio, ma il lavoro stesso.

Poi, un poco prima degli anni pandemici, la frequenza e la lunghezza delle mie tournées è andata diminuendo fino quasi a sparire. Ci sono stati motivi personali, voluti o subìti, sui quali non mi soffermo, ma che sono la causa del richiamo profondo alla tournée, oggi. Il mio corpo si era abituato allora a un certo ritmo, e ancora adesso associa il “dire quelle parole”, perno del mio lavoro, ad un “andare a dirle a”. Moto a luogo che sento mancare. La tournée è un ritmo culturale, battuto da – come dice WM1 per la letteratura – «luoghi e corpi, mondi e incontri, geografie umane e situazioni».

Uscendo dal personale, le principali cause della sparizione delle tournées sono cause sistemiche. Il teatro non è più forma di comunicazione di rilievo: se ne fa sempre di meno. Come per la letteratura, anche se i titoli sovrabbondano, le quantità di spettatori e di lettori diminuiscono da decenni. Il teatro non è più oggetto di una fruizione generalizzata. Della grande fiamma che fu, io stesso ne ho visto solo un lumicino fioco.

Non ci sono lacrime da piangere, perché come forma artistica non sparirà. Ma bisogna capire come reinvestire la sua eredità in quanto fenomeno culturale e sociale.

Intendiamoci, c’è ancora chi fa tante repliche (lunga vita a L’uomo Calamita!), ma questi nomi sono sempre meno. Basti pensare che nei principali teatri di Roma o Milano, tranne poche eccezioni, qualunque spettacolo in cartellone fa una tenitura di una settimana al massimo. Nei primi anni Zero la piccola (e frusta) compagnia in cui lavoravo, in tournée a Roma in teatri non centrali stava minimo un mese.

Se il ricordo autobiografico può aver poco valore storico, uno studioso come Alessandro Toppi da tempo produce analisi precise del problema, dati statistici alla mano.

Gli spettacoli ancora si producono, ma non girano più.

Questo è il richiamo abissale che ho avvertito. Non la mancanza del teatro, ma la mancanza delle tournées. Un deficit comunitario e sociale.

Circolo Ribalta di Vignola (MO), 3 aprile 2025. Marco legge da Gli uomini pesce. Foto di Giuseppe Viterale.

Al di là della stucchevole autoreferenzialità d’ogni commediante, senza dover tirar fuori aedi, cantastorie e griots, le tournées avevano un ruolo culturale fondamentale. Le compagnie di giro inconsciamente o meno tessevano una ragnatela emotiva che teneva uniti i luoghi e i territori con se stessi e con tutti gli altri visitati, in un gemellaggio ideale dove ci si parlava a distanza, espandendo fuori dai propri confini esperienziali il senso di una cultura condivisa fisicamente.

Rimanere impigliati in questa ragnatela ci aiutava a dare maggiore senso e dignità al nostro sentire, alle nostre passioni, perché dava loro concretezza e tangibilità.

Forse è lo stesso bisogno di concretezza per il quale oggi i teatri ospitano conferenze che abbiamo sentito nei podcast. Il grande boom di questo consumo culturale è tracimato nei teatri, così come vi tracimarono negli anni Novanta i personaggi televisivi dopo il boom catodico del decennio precedente. Fenomeno (non concluso) rubricato allora come morboso desiderio dell’ignobile popolino di vedere in ciccia chi aveva seguito sullo schermo. E come fase terminale del teatro.

Vero. Ma non solo.

Perché non ci vedo granché di negativo nel bisogno di abbinare le idee ai corpi, di posizionarle e condividerle in un luogo.

Un inciso: la tv ha rappresentato un fenomeno culturale collettivo, soprattutto con le dirette che traducevano il senso fisico dell’evento vissuto. Ma anche con gli sceneggiati seguiti da milioni di persone. Mi viene da osservare, però, che queste esperienze di visione diventavano davvero collettive grazie alla densità di luoghi sociali fisici in cui, la mattina dopo la visione, ci si confrontava a riguardo.

D’accordo, in parte mi dispiace vedere i teatri riempire di ex-podcast le loro stagioni, ma giusto per il rischio che queste conferenze si ammantino di una spettacolarizzazione che nuoce al loro contenuto, e di converso anche al senso di ciò che è “spettacolo”, generando equivoci sensoriali e di fruizione. Mi lamento piuttosto della mancata diversificazione e moltiplicazione di sale pubbliche, tra teatri, sale concerto e logore ma inossidabili “sale polivalenti”, che avrebbero molto lavoro da svolgere.

Il punto interessante che emerge è che un oggetto culturale diviene ecosistemico proprio nella sua ripetizione, nella sua messa alla prova continua, nel suo invecchiare e magari ringiovanire. Nel suo vivere insieme ai corpi che lo celebrano, dal palco o dalla platea. Come il mito, a ben vedere. E, come per il mito, il processo non è pilotabile, piuttosto è accidentato e accidentale: spesso in tournée una compagnia arriva in teatro senza vedere nessuno del luogo, il sipario si apre, si chiude, e la compagnia riparte. Fine.

Il pubblico ha poi il sacrosanto diritto di dimenticare tutto nel primo bicchiere bevuto al dopoteatro. Gli affanni quotidiani non spariscono facilmente, e – con buona pace degli addetti ai lavori gonfi di vocazione sacerdotale – non ogni serata è buona per la catarsi, né è auspicabile che lo sia.

Può però accadere, da attore o autore, che ad ogni replica nelle reazioni del pubblico il tuo contenuto si affini e affili in esperienza vissuta, così come può accadere che lo spettatore avverta un senso ulteriore in quei gesti ripetuti proprio da quelle persone lì, che tanti altri hanno visto, ed è così che sente di aver condiviso a distanza un’esperienza comune più che un contenuto.

L’impressione che questa non sia solo un’idea romantica da teatrante ma qualcosa di importante in sé, viene in parte dalla domanda che più spesso negli anni mi sono sentito fare da persone del pubblico dopo uno spettacolo: «adesso dove andate?»

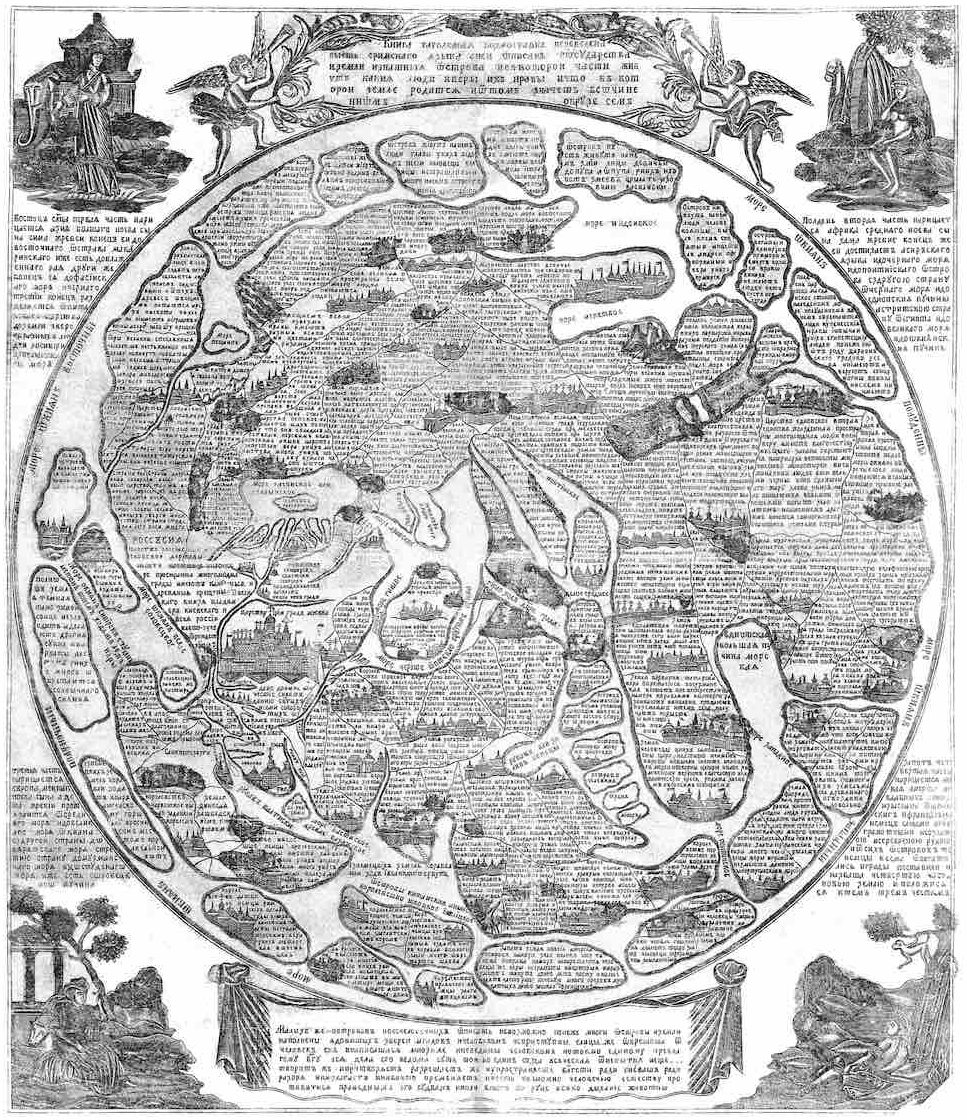

Stampa russa del genere noto come Lubok [Лубо́к], XVIII secolo. Unire i luoghi con le parole, unire le parole coi luoghi.

Gli uomini pesce ha contribuito a tessere questa trama: è accaduto più volte che persone tornassero ad assistere alla presentazione in un altro luogo, per vedere “come viene qua”.

2. Battere il territorio palmo a palmo

La domanda sulla prossima destinazione mi è sempre stata fatta soprattutto in provincia.

Perché? Forse in provincia si ha più voglia di sognare posti altri? Magari migliori, più grandi, più vivi, più stimolanti? Perché si sogna la città?

Se non falso, questo modello è sicuramente desueto. Il senso di un’opposizione tra centro e periferia mi pare sempre più debole. E senza voler esaurire un rapporto spaziale tanto complesso, provo a vederlo da un’angolazione particolare.

Girando in tournée fuori dalle città, ci siamo spesso trovati in luoghi che, per quanto microcosmi quasi autosufficienti, non si sentono risolti in sé, sentono anzi di doversi mettere in risonanza con altri luoghi: con un supposto centro, ma soprattutto con altri territori potenzialmente simili a loro. Dove non ci si sente punto d’arrivo o attrattore fatale, abbiamo trovato una più stimolante disponibilità al confronto.

Lodovico Burnacini (1636-1707), «Carro di carnevale con figure della Commedia dell’Arte: due Arlecchini, Scaramuccia, Brighella, Pulcinella e Capitano», fine del sec. XVII. 33,5 cm x 43,7 cm. Vienna, Theatermuseum.

Al contrario la grande città, che è territorio formidabile e complesso, rischia per assudo d’essere più provinciale della provincia stessa, proprio quanto più tende a considerarsi centro. E in quanto centro a dover irradiare il proprio modello attorno a sé.

Tornando nello specifico della fruizione culturale, in città questa rischia facilmente di spersonalizzarsi. Perché laddove ci si sente centro verso cui tutto si convoglia, l’espressione culturale diviene giullare che intrattiene il re, e il fenomeno pernicioso della valutazione comparativa è sempre in agguato. Facile che in città ogni spettacolo sia percepito semplicemente come “meglio” o “peggio” di un altro.

Il giullare incapace è giusto finisca in fondo alla botola, ma non perché quantificato in un basso punteggio nell’asettico mondo delle classifiche, delle stellette, delle comparazioni con film, libri, musical, reels e quant’altro. Uno spettacolo può colpirti ed essere importante per le sua capacità, anche casuali e involontarie, di relazionarsi imprevedibilmente con te. Devi prima saper dare senso alla tua volontà di spettatore, e poi a spettacolo finito, ripensare a come è andata. Magari è andata che è meglio dimenticarlo, e vabbé, così sia.

Allo stesso modo ogni luogo rischia di finire per essere la riga di una tabella excel dove si contano i monumenti, le attrazioni, gli eventi di un territorio, e ti dimentichi la capacità evocativa che può esercitare su di te. La follia delle classifiche di ogni genere è la stessa della riduzione di un luogo a spazio, dove tutto è confrontabile, reversibile, comparabile quantitativamente, dove per forza si va verso il centro del centro e si cerca “l’eccellenza”, continuamente scalzata da una ancora più eccelsa e centrale, perché il desiderio non sia mai soddisfatto e si possa consumare ancora.

Luoghi e spettacoli si accendono vicendevolmente. Per questo una tournée che batte a tappeto una provincia trova i gangli culturali di un territorio. Diviene viaggio frattale alla scoperta di luoghi che si aprono in uno spazio non più omogeneo.

Tirando fisicamente dei fili di ragionamento e di sentimento da un punto ad un altro di uno spazio, dove questi fili si intrecciano, ecco un luogo radiante. Emergono così e non per denominazione d’origine i teatri, le biblioteche, le palestre popolari, i centri sociali, le fondazioni o la saletta residuale del fu bar di paese frequentata dal gruppo di lettura… che sono luoghi di comunità. Sempre e solo grazie ai corpi che li vivono e li rendono tali.

È il lavoro che tante e tanti esercenti privati e operatori pubblici fanno investendo energie per anni, nonché chilometri. Da anni una stagione come quella di Agorà nella bassa bolognese ha costruito una rete di sale tra le cui maglie si muovono tanti residenti, ma che spesso attira anche pubblico dalla città, «per vedere là lo spettacolo».

Ho conosciuto mestieranti di lunghissimo corso, attori e tecnici, che più il teatro dove facevamo spettacolo era piccolo e il luogo all’apparenza insignificante, e più erano pronti a spendersi. Ricordo un grande macchinista – quello che monta le scenografie – con cui ho lavorato per molti mesi filati a stretto contatto, Gianni Menegotto, mancato ormai molti anni fa.

Da sei generazioni la sua famiglia si passava il mestiere, aveva lavorato tanti anni con la lirica, e anche per la prosa per lo più montava i fondali dipinti della tradizione, pensati per i grandi teatri d’opera, dove queste gigantesche tele si alzavano e abbassavano con semplici operazioni manuali.

Quando andavamo nei paesi, in piccole sale, lui si dannava più di quanto facesse altrove, e adattava quelle vele da galeone perché facessero volare anche la piccola barchetta dove eravamo senza intralciarla. Stanco per il lavoro extra una volta gli dissi:

– Dai, qui non ci sta il nostro fondalone dipinto, rinunciamo, mettiamo un fondale nero.

– Eh no, – mi rispose lui. – Tutti hanno diritto a vedere lo stesso spettacolo. E qua anche di più. In città sono anestetizzati e il nostro fondale non lo guardano nemmeno. Invece qua, sai che effetto?

Questo è il modo di affrontare il territorio, oggi: un modo dove si mantiene l’importanza del valore della domanda: «domani dove sarete?»

3. Il paesaggio come teatro

Mentre scrivo queste note c’è un libro che continua a girarmi in mente, quantomeno perché già nel titolo propone un binomio fantastico alla Rodari, che forse anch’io sto cercando qua di sciogliere. Il paesaggio come teatro, di Eugenio Turri.

Mentre scrivo queste note c’è un libro che continua a girarmi in mente, quantomeno perché già nel titolo propone un binomio fantastico alla Rodari, che forse anch’io sto cercando qua di sciogliere. Il paesaggio come teatro, di Eugenio Turri.

Sia chiaro: Turri usa il teatro come metafora, e non come concreta progettualità di combinazione, ma la metafora è riuscita e funzionale, e ha senso citarlo.

Intanto mi sento di fare una nota all’utilizzo del termine paesaggio, che oggi ha una venatura turistica da photo opportunity. Turri scrive nel 1998 e quello che potremmo prendere per un suo eccessivo e datato antropocentrismo – penso al ragionamento di WM1 nelle note su letteratura e IA – non ha in realtà nulla dello specismo, anzi è tanto centrico quanto responsabilizza l’uomo verso i suoi doveri di relazione ecosistemica con il resto dell’esistente. Il paesaggio come lo intende Turri è proprio un territorio dove l’uomo si fa carico della sua presenza senza sperare di preservarlo e guardarlo come in un safari o in una cartolina turistica, in un menu à la carte estrattivista, ma facendosi carico della sua presenza e influenza.

«Se il fine ultimo del nostro operare fosse la costruzione di un mondo come scenografia, non ci sarebbe possibilità di scampo per l’uomo, affranto dalla noia mortale che tutte le scenografie suscitano, meraviglie di breve durata, estinzione di ogni progettualità, che si esplica invece nel rapporto continuamente rinnovato con la natura e con la storia. […] Il paesaggio non può essere che un referente del nostro progettare, del nostro rapportarci alla natura, il fine ultimo del nostro operare.»

Nel territorio importa come ci poniamo, cosa ne facciamo, come ci agiamo, e l’illusione di conservarlo, guardarlo senza influirci è deleteria. Bisogna invece starci in relazione, metterlo in più relazioni possibili, conoscerlo crescendoci insieme. Come ho sentito dire a Wu Ming 2 durante una presentazione di Mensaleri:

«dire che un luogo va conservato è come dire che va conservato un bambino di tre anni, che invece deve crescere, cambiare, vivere.»

È così che il territorio diviene paesaggio, ed è anche teatro non nel senso scenografico, quanto piuttosto nel senso dello spazio vuoto di Peter Brook:

«Il teatro comincia quando due persone si incontrano. Se una persona si alza in piedi e un’altra la guarda, questo è già un inizio. Perché ci sia uno sviluppo, c’è bisogno di una terza persona che provochi un incontro. Allora subentra la vita, ed è possibile andare molto lontano – ma i tre elementi sono essenziali.»

Paesaggio e teatro come luogo di relazioni. A cosa servono tutte queste metafore? In tempi in cui sempre più narrazioni ci paiono obbligate, creando invasamento o sconforto, integralismo o alienazione, è sempre utile ripensare alla nostra autopoiesi, personale e collettiva. Ancora Turri:

«La concezione del paesaggio come teatro sottintende che l’uomo e le società si comportano nei confronti del territorio in cui vivono in duplice modo: come attori che trasformano, in senso ecologico, l’ambiente di vita, imprimendovi il segno della propria azione, e come spettatori che stanno a guardare e capire il senso del loro operare sul territorio.»

Perché, come l’altro grande geografo Franco Farinelli scriveva nel 1991 (non a caso citato da Turri), il paesaggio non è più la supposta relazione tra descrizione del visibile e spiegazione del mondo. È invece un modello per rendere possibile il sussistente, mentre l’informatizzazione dello spazio sta riducendo il mondo intero a sterminato campo della predicibilità.

Andare in tournée ridà futuro ai territori e alla riflessione culturale. È una pratica di paesaggio, per rimescolare e ricombinare continuamente le carte che abbiamo in mano.

_

* Marco Manfredi, attore per il teatro e per il cinema indipendente, laureato in semiotica con una tesi di geografia culturale. Tra i fondatori dell’esperienza bolognese di Kinodromo. Si interessa soprattutto del teatro in spazi pubblici e del racconto dei territori, da un punto di vista ecologico e antropologico.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)