[Riportiamo il testo della conferenza che Wu Ming 4 ha tenuto presso l’Hiroshima Mon Amour di Torino e in apertura del Festival Attraverso, a Gavi (AL), il 10 e 11 luglio scorsi, nel quale riassume e amplia le riflessioni su Tolkien e la guerra che nel corso degli anni ha sparso in varie sue pubblicazioni. La conferenza è durata un’ora, quindi c’è da mettersi comodi.]

1. Dalla Terra di Nessuno alla Terra di Mezzo

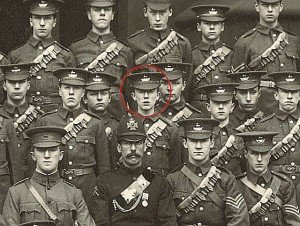

È la notte del 14 luglio 1916, vicino ai villaggi di La Boiselle e Ovilliers, a una quindicina di chilometri a nord del fiume Somme, nell’Alta Francia, sul fronte occidentale della Prima guerra mondiale. In quel tratto del fronte, La Boiselle funge da retrovia e Ovilliers da prima linea. Siamo in pieno secondo anniversario dello scoppio della Grande Guerra. E sono trascorse due settimane dall’inizio della Grande Offensiva anglo-francese contro i tedeschi, che passerà alla storia come Battaglia della Somme. Gli inglesi l’hanno chiamata «The Big Push», un attacco che è stato pianificato a lungo dallo Stato Maggiore, e preparato da settimane di cannoneggiamenti ininterrotti delle linee nemiche. L’idea era che bersagliando le trincee tedesche senza sosta, queste si sarebbero svuotate, consentendo quindi alla fanteria di avanzare senza incontrare troppa resistenza e di spostare avanti il fronte di decine di chilometri, magari anche di sfondarlo in più punti.

Ma la stato maggiore alleato ha fatto i conti senza l’oste. Infatti i tedeschi si sono rintanati sottoterra, scavando gallerie e rifugi dove resistere ai bombardamenti, vivendo per settimane come talpe o goblin. Non appena le artiglierie hanno smesso di tuonare, sono tornati in fretta nelle trincee pronti ad accogliere l’avanza alleata.

Soltanto il primo giorno dell’offensiva, il 1 luglio 1916, dei centomila soldati britannici lanciati attraverso la Terra di Nessuno, ventimila sono morti, trentacinquemila sono rimasti feriti, svariate migliaia sono andati dispersi.

Alla fine della campagna, del Big Push, a novembre, le perdite tra gli Alleati britannici e francesi saranno seicentoventimila e quattrocentotrentamila tra i tedeschi, trasformando quella della Somme in una delle battaglie più sanguinose della storia. E delle più inutili, perché il fronte non venne sfondato, e l’avanzata fu ridicola rispetto allo sforzo sostenuto. Il punto massimo di avanzamento fu di dieci chilometri. Per certi versi è l’episodio che racchiude tutto il tragico nonsense di quella guerra e di quel modo di condurla.

Ma torniamo a quel 14 luglio, alla fine della seconda settimana di offensiva, nelle trincee britanniche di fronte alla collina di Ovilliers, dov’è ammassato l’11° Fucilieri del Lancashire, parte della Settima Brigata di fanteria. Per arrivare in prima linea, i soldati hanno attraversato un paesaggio devastato dai bombardamenti e dai combattimenti che ci sono già stati. Una terra desolata costellata di crateri e di fango, da cui emergono rottami, cadaveri in putrefazione, fantasmi.

Ma torniamo a quel 14 luglio, alla fine della seconda settimana di offensiva, nelle trincee britanniche di fronte alla collina di Ovilliers, dov’è ammassato l’11° Fucilieri del Lancashire, parte della Settima Brigata di fanteria. Per arrivare in prima linea, i soldati hanno attraversato un paesaggio devastato dai bombardamenti e dai combattimenti che ci sono già stati. Una terra desolata costellata di crateri e di fango, da cui emergono rottami, cadaveri in putrefazione, fantasmi.

Di fronte a loro c’è la collina che dovrebbero espugnare, un pendio terrazzato, coperto di filo spinato, con una trincea alleata alla base, che è la prima tappa da raggiungere, e una trincea tedesca in cima. Per molti sarà il battesimo del fuoco.

L’assalto viene lanciato a mezzanotte. La collina esplode di luci, spari, detonazioni e grida. L’attacco è un disastro, anzi un massacro. I britannici di rincalzo non riescono nemmeno a guadagnare la loro trincea più avanzata alla base della collina. Ma subito i superstiti della prima ondata vengono affiancati dal secondo gruppo. Di questo fa parte un giovane sottotenente, addetto alle comunicazioni. Comunicazioni che diventeranno presto un caos, nel tentativo di non essere intercettati dal nemico le si provano tutte: cavi del telefono srotolati in mezzo alla battaglia, piccioni viaggiatori trasportati dentro le gabbie, bandierine di segnalazione, razzi luminosi.

Il sottotenente è arrivato in Francia da poche settimane, non è ancora mai stato in prima linea, e senza dubbio quella sera gli manca il conforto della messa, la messa cattolica, perché è un fervente cattolico. È probabile che si senta fuori luogo, lui che è partito per la guerra fresco di laurea in lingua e letteratura inglese medievale all’università di Oxford. Come tanti, si è arruolato sotto il peso della pressione sociale, perché non arruolarsi all’epoca era impensabile, saresti stato tacciato di codardia, di antipatriottismo, sbeffeggiato per la strada o peggio, trattato alla stregua di un traditore. Nei college universitari venivano organizzate esercitazioni militari propedeutiche all’arruolamento e anche lui ha dovuto partecipare a quei training. Dunque ha rimandato fino almeno al conseguimento della laurea, poi è partito, come tutti.

Il sottotenente è arrivato in Francia da poche settimane, non è ancora mai stato in prima linea, e senza dubbio quella sera gli manca il conforto della messa, la messa cattolica, perché è un fervente cattolico. È probabile che si senta fuori luogo, lui che è partito per la guerra fresco di laurea in lingua e letteratura inglese medievale all’università di Oxford. Come tanti, si è arruolato sotto il peso della pressione sociale, perché non arruolarsi all’epoca era impensabile, saresti stato tacciato di codardia, di antipatriottismo, sbeffeggiato per la strada o peggio, trattato alla stregua di un traditore. Nei college universitari venivano organizzate esercitazioni militari propedeutiche all’arruolamento e anche lui ha dovuto partecipare a quei training. Dunque ha rimandato fino almeno al conseguimento della laurea, poi è partito, come tutti.

E quindi eccolo in quella trincea, quando alle due di notte viene dato il segnale per il secondo assalto e i soldati si lanciano all’attacco. Per la seconda volta vengono respinti, e molti di loro non tornano dalla Terra di Nessuno. Terra di Nessuno che la mattino del 15 luglio si presenta come una distesa di cadaveri assaliti da nugoli di mosche nel caldo estivo.

Dopo un giorno di tregua, la notte successiva viene tentato un terzo attacco, che non ha esito migliore dei precedenti.

Spostiamoci un attimo altrove. C’è un’altro personaggio che si trova nel mezzo di una battaglia sanguinosissima. Non è quella della Somme, ma la Battaglia dei Cinque Eserciti, che si svolge ai piedi della Montagna Solitaria, nella parte nord-orientale della Terra di Mezzo, il 23 novembre 2941 della Terza Era. Questo personaggio è Bilbo Baggins, ed è uno hobbit, senz’altro un soldato d’occasione, decisamente fuori posto in uno scontro armato di quella portata e soprattutto fuori taglia. Ma resistente. Infatti sopravviverà (anche grazie a un anello dell’invisibilità, com’è noto). Ecco, quando le sorti dello scontro sembrano volgersi al peggio e i goblin e i lupi stanno per travolgere gli eserciti di Uomini, Nani ed Elfi (ecco perché i cinque eserciti), Bilbo pensa questo: «Ho ascoltato canzoni su molte battaglie, e ho sempre inteso che la sconfitta potesse essere gloriosa. Sembra molto spiacevole, invece, per non dire angosciosa. Quanto vorrei esserne fuori» (LH, cap. XVII).

Spostiamoci un attimo altrove. C’è un’altro personaggio che si trova nel mezzo di una battaglia sanguinosissima. Non è quella della Somme, ma la Battaglia dei Cinque Eserciti, che si svolge ai piedi della Montagna Solitaria, nella parte nord-orientale della Terra di Mezzo, il 23 novembre 2941 della Terza Era. Questo personaggio è Bilbo Baggins, ed è uno hobbit, senz’altro un soldato d’occasione, decisamente fuori posto in uno scontro armato di quella portata e soprattutto fuori taglia. Ma resistente. Infatti sopravviverà (anche grazie a un anello dell’invisibilità, com’è noto). Ecco, quando le sorti dello scontro sembrano volgersi al peggio e i goblin e i lupi stanno per travolgere gli eserciti di Uomini, Nani ed Elfi (ecco perché i cinque eserciti), Bilbo pensa questo: «Ho ascoltato canzoni su molte battaglie, e ho sempre inteso che la sconfitta potesse essere gloriosa. Sembra molto spiacevole, invece, per non dire angosciosa. Quanto vorrei esserne fuori» (LH, cap. XVII).

Le canzoni di guerra, la retorica bellicista, la propaganda, gli hanno sempre fatto credere che la sconfitta e la morte gloriosa in battaglia potessero essere una sorta di vittoria simbolica, un «vincere morendo», come in quel vecchio motto latino «dulce et decorum est pro patria mori», «è dolce e onorevole morire per la patria», che il poeta soldato Wilfred Owen, morto proprio sul finire della Prima guerra mondiale, definisce in una sua celebre poesia «the old lie», la vecchia bugia. L’unico desiderio di Bilbo è «esserne fuori».

Torniamo a Ovilliers, in Francia. Il 16 luglio 1916, con un quarto assalto, finalmente i Fucilieri del Lancashire costringono i tedeschi ad alzare bandiera bianca. Il costo in vite umane di quella vittoria è stato tragico. Il nostro sottotenente è rimasto in battaglia per cinquanta ore consecutive e finalmente, illeso, se ne va a dormire come un sasso nelle retrovie.

Anche la Battaglia dei Cinque Eserciti alla fine vede le sue sorti ribaltate. Con l’arrivo di rinforzi via terra e via aria, i Goblin vengono sconfitti, ma comunque a costo di una carneficina. Bilbo Baggins rinviene da un colpo che ha preso alla testa e osserva la piana costellata di cadaveri: «“Vittoria, dopotutto, immagino!” disse, sentendo la testa fargli male. “Be’, sembra una faccenda molto triste”» (LH, cap. XVIII).

Dunque, in guerra la sconfitta è angosciosa e la vittoria è triste. Per quanto riguarda il sottotenente e il suo alter ego letterario quei due giorni hanno cambiato la loro vita per sempre e sicuramente li hanno messi al riparo da qualunque fascinazione per la guerra.

Il sottotenente resterà al fronte ancora tre mesi, e ne vedrà delle belle, anzi delle brutte e delle bruttissime. Nella Grande Offensiva cadono due dei suoi migliori amici, due compagni di università con i quali aveva grandi progetti letterari: Robert Quilter Gilson, il primo giorno della Grande Offensiva, e il poeta Geoffrey Bache Smith poco dopo la fine della battaglia della Somme. Quest’ultimo, presentendo che non ne sarebbe uscito vivo, nella sua ultima lettera gli aveva scritto: «Possa tu raccontare le cose che ho cercato di dire anche dopo che non sarò più qui per farlo». Quasi un lascito testamentario.

Il sottotenente resterà al fronte ancora tre mesi, e ne vedrà delle belle, anzi delle brutte e delle bruttissime. Nella Grande Offensiva cadono due dei suoi migliori amici, due compagni di università con i quali aveva grandi progetti letterari: Robert Quilter Gilson, il primo giorno della Grande Offensiva, e il poeta Geoffrey Bache Smith poco dopo la fine della battaglia della Somme. Quest’ultimo, presentendo che non ne sarebbe uscito vivo, nella sua ultima lettera gli aveva scritto: «Possa tu raccontare le cose che ho cercato di dire anche dopo che non sarò più qui per farlo». Quasi un lascito testamentario.

Il sottotenente invece ha fortuna. La giovane moglie – si sono sposati a marzo, poco prima che lui partisse per la guerra – non ha mai nutrito troppe speranze di rivederlo. Invece succede che a ottobre, il sottotenente si becca la febbre da trincea, trasmessa dai pidocchi, un’influenza estremamente debilitante, e viene rimandato prima nelle retrovie poi in Inghilterra, a guarire in un ospedale militare.

E lì succede una cosa strana. Un fenomeno psicosomatico molto particolare: per tre volte il sottotenente guarisce e sarebbe pronto per essere rispedito al fronte, e poco prima di partire ha una ricaduta. È come se il suo corpo mettesse in atto una strategia di sopravvivenza istintiva, di resistenza all’ordine di andare a morire.

Questo gli lascia il tempo di fare due cose. Sopravvivere e scrivere. Ovvero di diventare lo scrittore fantasy più importante della letteratura contemporanea, nonché un classico del Novecento, che risponde al nome di John Ronald Reuel Tolkien.

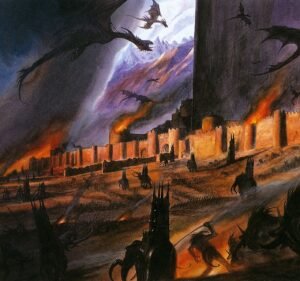

Ecco, in quei mesi di degenza ospedaliera e di convalescenza, il sottotenente Tolkien scrive il primo racconto ambientato nella Terra di Mezzo. È la storia dell’assedio di una città elfica, Gondolin, da parte di un esercito di orchi, draghi e balrog. Un assedio devastante, fatto di combattimenti all’arma bianca, sì, ma anche di getti incendiari, forza d’urto corazzata, di esplosioni, di fumi. Ancora una carneficina. I pochi superstiti riescono a fuggire da una via secondaria e raggiungere la salvezza alle foci del fiume Sirion.

Ecco, in quei mesi di degenza ospedaliera e di convalescenza, il sottotenente Tolkien scrive il primo racconto ambientato nella Terra di Mezzo. È la storia dell’assedio di una città elfica, Gondolin, da parte di un esercito di orchi, draghi e balrog. Un assedio devastante, fatto di combattimenti all’arma bianca, sì, ma anche di getti incendiari, forza d’urto corazzata, di esplosioni, di fumi. Ancora una carneficina. I pochi superstiti riescono a fuggire da una via secondaria e raggiungere la salvezza alle foci del fiume Sirion.

È l’inizio della costruzione di un universo letterario: il più complesso che sia mai stato realizzato da un singolo autore, al quale non basterà una vita intera per ultimarne l’esplorazione. Perché ovviamente è impossibile esplorare un intero mondo da soli. Un universo letterario composto di cosmogenesi, teologia, mitologia, legendarium, storia, etnologia, e perfino delle lingue che vi vengono parlate e di cui quello che si può leggere sulla carta sarebbe una traduzione. Almeno questo è il gioco letterario di Tolkien che le lingue le studiava, le insegnava e le inventava.

A un certo punto, negli anni seguenti, Tolkien farà confluire in quel mondo anche le storie della buonanotte che racconta ai suoi figli nati nel frattempo. Storie che hanno per protagonista un omuncolo che vive in una tana ipogea, anzi, «in una buca nel terreno». Questo piccolo uomo, così comune e borghese, diventerà l’eroe della sua prima storia pubblicata, un romanzo di formazione tardiva, perché quando l’avventura comincia il protagonista, lo hobbit Bilbo Baggins, ha cinquant’anni ed è un single solitario e nevrotico, chiuso nel suo mondo fatto di routine e consuetudini paesane, che si ritrova catapultato in un’avventura fantastica, in mezzo a nani, maghi, elfi, creature mostruose, che lo porterà a tu per tu con un drago… e alla fine perfino in guerra, come si è visto. Molti anni dopo, in una lettera destinata a diventare celebre (lettera n. 131, 1951), Tolkien scriverà che con gli hobbit ha voluto esaltare l’importanza dei piccoli, delle persone comuni che – se messe alle strette – possono rivelare un coraggio e un eroismo inaspettati e fare la differenza. Questa innovazione, questo contrasto tra individuo comune moderno e scenario fantasy arcaico è una delle chiavi del suo successo letterario.

2. Uomini e orchi

Negli anni Trenta, quando Tolkien scrive e pubblica Lo Hobbit, e poi inizia a scriverne il seguito, che lo impegnerà per oltre dieci anni, il mondo fa in tempo a precipitare di nuovo in una guerra mondiale, se possibile ancora più distruttiva di quella precedente. Una guerra che mette davvero in bilico le sorti del mondo e che all’inizio sembra volgere al peggio.

Quando pubblicherà Il Signore degli Anelli, negli anni Cinquanta, Tolkien rifiuterà sempre la lettura del romanzo come allegoria della Seconda guerra mondiale o come allegoria di qualunque altro evento storico. E in effetti non lo è. Gli orchi di Sauron non possono essere i nazisti, perché i nazisti non sono orchi. Per la stessa ragione non possono essere i comunisti di Stalin, scrive Tolkien in una lettera di quegli anni (lettera n. 203, 17 novembre 1957). Gli orchi sono l’allegoria di qualcos’altro e nel mondo primario non stanno da una parte sola:

Quando pubblicherà Il Signore degli Anelli, negli anni Cinquanta, Tolkien rifiuterà sempre la lettura del romanzo come allegoria della Seconda guerra mondiale o come allegoria di qualunque altro evento storico. E in effetti non lo è. Gli orchi di Sauron non possono essere i nazisti, perché i nazisti non sono orchi. Per la stessa ragione non possono essere i comunisti di Stalin, scrive Tolkien in una lettera di quegli anni (lettera n. 203, 17 novembre 1957). Gli orchi sono l’allegoria di qualcos’altro e nel mondo primario non stanno da una parte sola:

«Sì, penso che gli Orchi siano reali quanto qualsiasi creazione di un romanzo “realistico”: […] nella vita reale si trovano in entrambe le fazioni, naturalmente. […] Nella vita reale (esteriore) gli uomini sono da entrambe le parti: e questo significa una variegata alleanza di orchi, bestie, demoni, semplici uomini naturalmente onesti, e angeli» (lettera n. 71, 25 maggio 1944).

Perché sente di doverlo specificare? Perché sente di dover dire che nei conflitti uomini e orchi stanno da entrambe la parti? Essenzialmente per tre ragioni.

La prima è che intende togliere qualunque appiglio per una lettura razzista o sciovinista in cui appunto sugli Orchi della Terra di Mezzo venga ricalcata l’immagine del nemico di turno dell’Occidente atlantico.

La seconda ragione è che tanto più vuole smontare la possibile lettura manichea della sua opera. Il bene e il male non sono principi assoluti, o per lo meno il male non lo è. Tolkien è un figlio di Sant’Agostino: il male non ha essenza, il male è assenza di bene, è la Caduta dalla grazia di Dio. Quindi il mondo, la realtà, non è ontologicamente bipolare. Il principio creatore è sempre uno solo, ed è positivo. Ciò che gli si contrappone casomai è la corruzione, il decadimento, la Caduta, appunto. Quindi nessuno nasce dannato e nessuno può essere dichiarato irredimibile, per quanto possa arrivare a esserlo. «All’inizio niente è malvagio. Neppure Sauron lo era», dirà un personaggio del Signore degli Anelli che ritroveremo tra poco.

La seconda ragione è che tanto più vuole smontare la possibile lettura manichea della sua opera. Il bene e il male non sono principi assoluti, o per lo meno il male non lo è. Tolkien è un figlio di Sant’Agostino: il male non ha essenza, il male è assenza di bene, è la Caduta dalla grazia di Dio. Quindi il mondo, la realtà, non è ontologicamente bipolare. Il principio creatore è sempre uno solo, ed è positivo. Ciò che gli si contrappone casomai è la corruzione, il decadimento, la Caduta, appunto. Quindi nessuno nasce dannato e nessuno può essere dichiarato irredimibile, per quanto possa arrivare a esserlo. «All’inizio niente è malvagio. Neppure Sauron lo era», dirà un personaggio del Signore degli Anelli che ritroveremo tra poco.

La terza ragione è che per due volte nell’arco della sua vita Tolkien ha assistito alla militarizzazione della società e delle coscienze, alla propaganda bellica che diventa cultura ed etica guerriera, e sa cosa comporta tutto questo, sa che nel tentativo di dipingere i nemici come orchi è ben facile diventare orchi a propria volta:

«Lo spreco assolutamente stupido della guerra, non solamente materiale ma morale e spirituale, è realmente sconcertante per quelli che lo devono sopportare. E lo è sempre stato (malgrado i poeti) e sempre lo sarà (malgrado la propaganda); naturalmente, in un mondo malvagio, è stato, è e sarà necessario confrontarcisi. Ma la memoria umana è così corta e le sue generazioni sono così evanescenti che in solo circa trent’anni rimarranno in pochi, o nessuno, con l’esperienza diretta che sola va realmente al cuore. Una mano scottata dà la migliore lezione possibile sul fuoco» (lettera n. 64, 30 aprile 1944).

Tolkien scrive queste righe al figlio che è sotto le armi nell’aprile del 1944, mentre nella Terra di Mezzo un personaggio col quale l’autore stesso afferma di identificarsi («tranne per il coraggio»), ossia il Capitano Faramir, figlio cadetto di Denethor, Gastaldo di Gondor, nel pieno della guerra per difendere il proprio paese dalle orde di Sauron, sembra fargli eco:

«Dev’esserci guerra, per difendere la nostra vita da un distruttore che divorerebbe tutto; ma io non amo la spada lucente per il taglio, né la freccia per la rapidità, né il guerriero per la gloria. Amo solo quel che difendono: la città degli Uomini di Númenor; e vorrei vederla amata per le vestigia, la vetustà, la bellezza e la saggezza attuale. Non temuta, se non come gli uomini possono temere la dignità di un uomo vecchio e saggio» (SdA, libro IV, cap. V).

La guerra difensiva può essere necessaria. Lo è quella contro Sauron nella Terra di Mezzo, tanto quanto lo è stata nel mondo primario quella per fermare Hitler, contro il quale Tolkien affermò che sarebbe stato un soldato migliore a 49 anni di quanto non lo fosse stato contro il Kaiser a 22 (lettera n. 45, 9 giugno 1941). Proprio come l’ex-sottotenente Tolkien, Faramir non è un fautore della non-violenza, ma sa che facilmente la guerra porta con sé il fascino per le armi con cui la si combatte e soprattutto per la gloria marziale. Lui combatte invece per la cultura, per impedire che venga cancellata dalla storia, e sa bene che in guerra si corre un grosso rischio:

«Come i Rohirrim, noi adesso amiamo la guerra e il coraggio in quanto cose buone in sé, vuoi come svago vuoi come fine; e pur se ancora convinti che un guerriero debba possedere, oltre al mestiere delle armi e dell’uccidere, anche altre competenze e cognizioni, nondimeno reputiamo un guerriero superiore a uomini d’altri mestieri. Questo i tempi richiedono. E così era mio fratello, Boromir: un prode e, pertanto, ritenuto l’uomo migliore di Gondor. E invero assai valente egli era: da lunghi anni nessun erede di Minas Tirith s’era mai mostrato così resistente alle fatiche, sempre primo in battaglia, né capace di suonare una nota più potente con il Grande Corno.» (SdA, libro IV, cap. V).

Esaltando i valori guerrieri si finisce per considerare i professionisti della guerra superiori agli altri, e per collocarli al vertice della società, favorendo l’avvento di modelli etici e culturali che concepiscono la guerra come prova del proprio valore, appunto, quindi come un fine. E così si arriva a mettere in secondo piano proprio quella cultura, quel patrimonio di vetustà, di bellezza e di saggezza, che si vorrebbe difendere con le armi in pugno.

Nondimeno Faramir ammette che «questo i tempi richiedono»: in certi frangenti bisogna ricorrere alla guerra per non soccombere. Questa necessità porta con sé il dilemma di come farlo. Un dilemma che ancora una volta vede il mondo primario e quello secondario, la realtà e la narrativa, rispecchiarsi.

Il 25 ottobre dell’anno 3018 della Terza Era, nell’ultima casa accogliente degli Elfi a ovest dei Monti Brumosi, un luogo che in elfico si chiama Imladris e in inglese Rivendell (in italiano Forraspaccata, Gran Burrone, Valforra, a seconda di quale resa piaccia di più), si tiene il consiglio di Elrond. Consiglio al quale partecipano i rappresentanti dei popoli liberi minacciati dall’offensiva di Sauron: Elfi, Nani, Uomini e due Hobbit, cioè Bilbo e Frodo Baggins. E ovviamente l’immancabile mago Gandalf.

Cosa si deve decidere in questo consiglio? Niente meno che cosa farsene dell’arma più potente che sia mai stata creata e che è fortuitamente finita nelle mani di quei due hobbit e al momento di uno dei due in particolare, cioè Frodo. Quest’arma è ovviamente l’Anello del Potere, l’Unico Anello, coniato da Sauron in persona.

Uno dei partecipanti al consiglio, Boromir – «ritenuto l’uomo migliore di Gondor», dirà il fratello Faramir – e che ragiona da guerriero, pensa che quest’arma potentissima rappresenti un’opportunità:

Uno dei partecipanti al consiglio, Boromir – «ritenuto l’uomo migliore di Gondor», dirà il fratello Faramir – e che ragiona da guerriero, pensa che quest’arma potentissima rappresenti un’opportunità:

«Avvalendosene, i Liberi Signori dei Liberi potrebbero senz’altro sconfiggere il Nemico. È quello che più teme, a mio avviso. […] Il valore ha bisogno innanzitutto di forza, quindi di un’arma. Che l’Anello sia la vostra arma, se ha tutto il potere che gli attribuite. Prendetelo e andate incontro alla vittoria!» (SdA, libro II, cap. II).

Ma Elrond lo stronca senza appello:

«Non possiamo usar l’Anello Dominante. Lo sappiamo fin troppo bene ormai. Appartiene a Sauron, da lui solo forgiato, ed è radicalmente malvagio. La sua forza, Boromir, è troppo grande per usarne a piacimento; può farlo solo chi possiede già un grande potere personale. Ma per costoro racchiude un pericolo più micidiale ancora. […] Se uno dei Saggi dovesse grazie a questo Anello sconfiggere il Signore di Mordor, servendosi delle proprie arti, s’insedierebbe lui sul trono di Sauron, e avremmo un altro Oscuro Signore. Ragione di più per distruggere l’Anello: finché resta nel mondo rappresenta un pericolo perfino per i Saggi. Perché all’inizio niente è malvagio. Neppure Sauron lo era. Io ho paura di prendere l’Anello per nasconderlo. Non voglio prendere l’Anello per poi farne uso» (SdA, libro II, cap. II).

«Neanch’io», aggiunge subito Gandalf, che per altro l’Anello lo ha già rifiutato quando, prima ancora di partire, Frodo gliel’ha offerto. La sua risposta è stata molto simile a quella di Elrond:

«Con quel potere il mio sarebbe troppo grande e terribile. E su di me l’Anello acquisterebbe un potere ancor più grande e micidiale. […]Non mi tentare! Non voglio diventare come l’Oscuro Signore. L’Anello tocca il mio cuore con la pietà, pietà per la debolezza, e il desiderio di avere la forza per compiere il bene. Non mi tentare! Non oso prenderlo, neanche per custodirlo, inutilizzato. Troppo grande sarebbe la voglia di avvalermene per le mie forze. Ne avrei tanto bisogno. Grandi pericoli mi si prospettano» (SdA, cap. II, libro I).

Elrond e Gandalf, forse i due esseri più saggi della Terra di Mezzo, sanno che nelle loro mani l’Anello rappresenterebbe una minaccia molto più grande che nelle piccole mani di Frodo, e perfino che nelle mani di Sauron. È Tolkien stesso a dirlo, in una lettera degli anni Sessanta:

«Gandalf come Signore dell’Anello sarebbe stato molto peggiore di Sauron. Sarebbe rimasto ‘virtuoso’, ma di una virtù ipocrita. Avrebbe continuato a governare e organizzare le cose per il ‘bene’, e a beneficio dei suoi sudditi secondo la propria saggezza (che era e sarebbe rimasta grande). […] Gandalf avrebbe reso il bene detestabile e l’avrebbe fatto assomigliare al male» (n. 246, settembre 1963).

In altre parole quella di Gandalf sarebbe stata una tirannia illuminata, ma pur sempre una tirannia e come tale percepita. Utilizzare i mezzi del nemico per sconfiggerlo, fosse anche per il fine migliore, porta a sovrapporsi al nemico stesso e trasforma quel miglior fine in qualcosa di molto simile al male. Sono i mezzi che giustificano il fine, non il contrario.

3. La Macchina e il bombardiere

Si è detto che realtà e narrativa si rispecchiano. Tolkien almeno la vede così durante la seconda guerra mondiale, mentre la Germania inizia a dare segni di cedimento, sotto i bombardamenti dell’aviazione alleata.

Il governo del Regno Unito ufficialmente negava che i propri bombardieri provocassero intenzionalmente la morte in massa dei civili tedeschi: tutt’al più si trattava di inevitabili effetti collaterali dei bombardamenti sui distretti industriali, che avevano lo scopo di azzerarne la produttività. In realtà, fin dalla cosiddetta Casablanca Directive del febbraio 1942, il Ministero dell’aria britannico aveva ordinato di concentrare gli attacchi sul morale della popolazione civile nemica, soprattutto dei lavoratori dell’industria. Bombe sulla classe operaia. Questa strategia terroristica – il cui obiettivo era gettare nella disperazione la popolazione civile e piegarne la resistenza psicologica – era stata teorizzata nel primo dopoguerra dal fondatore della Royal Air Force, Sir Hugh Trenchard, che l’aveva sperimentata contro le rivolte anti-coloniali in Medio Oriente, e toccò l’apice con il bombardamento a tappeto della città di Dresda, tra il 13 e il 15 febbraio 1945, che rase al suolo l’intero centro storico cittadino, non certo la zona dove si concentravano le industrie. Non è chiara la stima dei morti civili di quei tre giorni di bombardamento, ma siamo nell’ordine delle decine di migliaia, forse oltre centomila. Comunque una caterva.

Il governo del Regno Unito ufficialmente negava che i propri bombardieri provocassero intenzionalmente la morte in massa dei civili tedeschi: tutt’al più si trattava di inevitabili effetti collaterali dei bombardamenti sui distretti industriali, che avevano lo scopo di azzerarne la produttività. In realtà, fin dalla cosiddetta Casablanca Directive del febbraio 1942, il Ministero dell’aria britannico aveva ordinato di concentrare gli attacchi sul morale della popolazione civile nemica, soprattutto dei lavoratori dell’industria. Bombe sulla classe operaia. Questa strategia terroristica – il cui obiettivo era gettare nella disperazione la popolazione civile e piegarne la resistenza psicologica – era stata teorizzata nel primo dopoguerra dal fondatore della Royal Air Force, Sir Hugh Trenchard, che l’aveva sperimentata contro le rivolte anti-coloniali in Medio Oriente, e toccò l’apice con il bombardamento a tappeto della città di Dresda, tra il 13 e il 15 febbraio 1945, che rase al suolo l’intero centro storico cittadino, non certo la zona dove si concentravano le industrie. Non è chiara la stima dei morti civili di quei tre giorni di bombardamento, ma siamo nell’ordine delle decine di migliaia, forse oltre centomila. Comunque una caterva.

Ma nel 1944 la maggior parte dei cittadini britannici era ancora convinta che si bombardassero soltanto obiettivi militari e infrastrutture viarie e le notizie contrastanti scatenarono un grosso dibattito sul fatto che fosse giusto o no praticare il «Terror bombing» o «Strategic bombing» sulla popolazione civile. La questione morale si fece talmente pressante che nel 1945 Churchill, con una faccia tosta da attore navigato, avrebbe chiesto al generale Eisenhower se non fosse giunto il momento di verificare se le città tedesche venivano bombardate solo per aumentare il terrore, per quanto gli attacchi fossero motivati con altri pretesti.

Ma già nell’aprile del ’44, c’era stata la «Big Week», una settimana di bombardamenti a tappeto delle città industriali tedesche. Tolkien aveva commentato: «Stiamo tentando di sconfiggere Sauron usando l’Anello. E (sembra) ci riusciremo. Ma il prezzo da pagare sarà, […] la generazione di nuovi Sauron, e la lenta trasformazione di Uomini ed Elfi in Orchi» (lettera n. 66, 6 maggio 1944).

Ma già nell’aprile del ’44, c’era stata la «Big Week», una settimana di bombardamenti a tappeto delle città industriali tedesche. Tolkien aveva commentato: «Stiamo tentando di sconfiggere Sauron usando l’Anello. E (sembra) ci riusciremo. Ma il prezzo da pagare sarà, […] la generazione di nuovi Sauron, e la lenta trasformazione di Uomini ed Elfi in Orchi» (lettera n. 66, 6 maggio 1944).

E ancora, pochi mesi dopo: «Non puoi combattere il Nemico con il suo stesso Anello senza trasformarti in un Nemico; ma sfortunatamente la saggezza di Gandalf sembra essere partita con lui nel Vero Occidente» (lettera n. 81, 23-25 settembre 1944).

Al di là dell’applicabilità allegorica, Tolkien stesso spiega che cos’è l’Anello, concettualmente parlando. L’Anello è la Macchina che offre la scorciatoia per la realizzazione immediata di scopi e desideri. È un artefatto potenziante che aggiudica il dominio sugli esseri e sulle cose. O almeno ce ne dà l’apparenza. Perché mentre lo fa rende anche dipendenti dal proprio potere: non si potrà più fare a meno dell’infinita possibilità che la Macchina sembra offrire. Così si diventa suoi schiavi. Schiavi dell’Anello.

Sempre in quel 1944 Tolkien scrive:

«Diversamente dall’arte, che si contenta di creare un nuovo mondo secondario nella mente, la macchina tenta di realizzare un desiderio, e quindi di creare un potere in questo Mondo; e ciò non è possibile farlo in modo realmente soddisfacente. Le macchine per risparmiare fatica finiscono solo per creare fatiche perpetue e peggiori. E a questo difetto fondamentale di ogni creatura si aggiunge la Caduta, per cui i nostri aggeggi non solo sono inefficaci a soddisfare i desideri, ma si rivolgono a nuove e orribili malvagità. Così da Dedalo e Icaro si arriva inevitabilmente al bombardiere gigante. Non è un progresso di saggezza!» (lettera n. 75, 7 luglio 1944).

Il bombardiere gigante che un anno dopo servirà a sganciare le bombe atomiche su due città del Giappone e porre così termine in un istante alla Seconda guerra mondiale. Qualcosa che, al netto del sollievo per la fine del conflitto, farà inorridire Tolkien per quella che definirà «l’assoluta follia di questi fisici pazzi che hanno accettato di realizzare una tale opera a scopo di guerra, progettando tranquillamente la distruzione del mondo! Simili esplosivi nelle mani degli uomini, mentre il loro livello morale e intellettuale è in declino, sono altrettanto utili quanto distribuire armi da fuoco a tutti i detenuti di una prigione e poi dire che si spera che questo “assicurerà la pace”» (lettera n. 102, 9 agosto 1945).

Il bombardiere gigante che un anno dopo servirà a sganciare le bombe atomiche su due città del Giappone e porre così termine in un istante alla Seconda guerra mondiale. Qualcosa che, al netto del sollievo per la fine del conflitto, farà inorridire Tolkien per quella che definirà «l’assoluta follia di questi fisici pazzi che hanno accettato di realizzare una tale opera a scopo di guerra, progettando tranquillamente la distruzione del mondo! Simili esplosivi nelle mani degli uomini, mentre il loro livello morale e intellettuale è in declino, sono altrettanto utili quanto distribuire armi da fuoco a tutti i detenuti di una prigione e poi dire che si spera che questo “assicurerà la pace”» (lettera n. 102, 9 agosto 1945).

Eppure il dilemma rimane ancora sul piatto. Perché se gli scienziati nazisti avessero realizzato la bomba atomica prima di quelli alleati, forse che Hitler avrebbe esitato a sganciarla? Certo non si fece scrupolo di lanciare i missili V2 sulle città inglesi.

Dilemma che potrebbe essere riformulato così: rifiutando di usare l’Anello, non si mette a repentaglio la sicurezza e la sopravvivenza propria e del mondo che si vorrebbe salvare? Non si offre un vantaggio al nemico che potrebbe vincere la guerra? Pragmaticamente, non sarebbe meglio correre il rischio di diventare il Nuovo Sauron e prevalere, anziché quello di soccombere? Non avrà ragione Boromir?

La risposta negativa di Tolkien è tanto netta quanto paradossale. Paradossale come solo una visione cristiana può esserlo, cioè quella di una religione che si fonda sulla morte di Dio, sul suo lasciarsi crocifiggere e sconfiggere qui e ora per poi risorgere e rimandare a un ritorno e a un trionfo alla fine dei tempi. Il simbolo dei cristiani non è una tomba vuota, ma una croce. È il simbolo del sacrificio di Dio, della sua morte terrena.

Anche Frodo si sacrifica, per certi versi. Perché la verità è che la missione di Frodo, che non è certo un alter Christus, ma un fallibilissimo mezzuomo, è una missione impossibile. L’unico che ha avuto l’occasione di distruggere l’Anello prima di lui, è stato il principe Isildur, alla fine della Seconda Era, che dopo avere tagliato la mano di Sauron che portava l’Anello, se n’è impossessato, ma invece di gettarlo nella voragine del fato, ha ceduto alla tentazione di tenerlo per sé. E questo ha segnato il suo destino. Il potere dell’Anello è troppo forte perché si possa resistergli. Soprattutto se ci si avvicina così tanto al luogo in cui è stato forgiato, al suo punto d’origine. Infatti nemmeno Frodo ci riuscirà. Proprio sul finale, quando si trova sul ciglio del baratro e deve gettare l’Anello, viene sopraffatto: «“Sono venuto,” disse. “Ma ora non scelgo di fare quello che sono venuto a fare. Non farò quel gesto. L’Anello è mio!”» (SdA, libro VI, cap. III). Solo il fortuito assalto di Gollum, in quel momento, realizza la missione. Gollum stacca a morsi il dito di Frodo e si riprende l’Anello, ma mette il piede in fallo e precipita nel baratro con il suo Tessssoro.

Anche Frodo si sacrifica, per certi versi. Perché la verità è che la missione di Frodo, che non è certo un alter Christus, ma un fallibilissimo mezzuomo, è una missione impossibile. L’unico che ha avuto l’occasione di distruggere l’Anello prima di lui, è stato il principe Isildur, alla fine della Seconda Era, che dopo avere tagliato la mano di Sauron che portava l’Anello, se n’è impossessato, ma invece di gettarlo nella voragine del fato, ha ceduto alla tentazione di tenerlo per sé. E questo ha segnato il suo destino. Il potere dell’Anello è troppo forte perché si possa resistergli. Soprattutto se ci si avvicina così tanto al luogo in cui è stato forgiato, al suo punto d’origine. Infatti nemmeno Frodo ci riuscirà. Proprio sul finale, quando si trova sul ciglio del baratro e deve gettare l’Anello, viene sopraffatto: «“Sono venuto,” disse. “Ma ora non scelgo di fare quello che sono venuto a fare. Non farò quel gesto. L’Anello è mio!”» (SdA, libro VI, cap. III). Solo il fortuito assalto di Gollum, in quel momento, realizza la missione. Gollum stacca a morsi il dito di Frodo e si riprende l’Anello, ma mette il piede in fallo e precipita nel baratro con il suo Tessssoro.

Secondo Gandalf, che ha il vantaggio di prestare spesso la voce al pensiero e all’onniscienza dell’autore, non si tratta di un caso. Gli eventi che si sono susseguiti nel corso delle epoche e che riguardano l’Anello sono collegati e fanno parte di un piano provvidenziale, quindi anche Gollum è una pedina della provvidenza:

«Dietro c’era qualcos’altro all’opera, oltre ogni mira del creatore dell’Anello. Per esser chiari fino in fondo, dirò che Bilbo era destinato a trovare l’Anello, e non per volontà del suo creatore. Nel qual caso anche tu [Frodo] eri destinato ad averlo. E questo potrebbe essere un pensiero incoraggiante» (SdA, Libro I, cap. II).

Il pensiero incoraggiante è quello di agire dentro un piano metastorico, un percorso verso il bene, che si realizzerà in qualche modo, e di cui si fa inevitabilmente parte. Questa fiducia nella provvidenza dovrebbe respingere la disperazione, il nihilismo, la percezione d’impotenza, e incoraggiare a non usare l’Anello, bensì a distruggerlo. Però al tempo stesso potrebbe anche spingere a ritenere ogni agire superfluo. Se la storia avrà comunque un lieto fine, perché impegnarsi e preoccuparsi di usare o non usare l’Anello?

Innanzi tutto perché in quest’ottica nulla esclude che appunto l’impegno specifico del singolo serva alla realizzazione di quel piano provvidenziale, non si può darlo per scontato ma nemmeno escluderlo, si può soltanto fare la propria parte. Ma soprattutto perché è la propria salvezza, cioè la preservazione della propria umanità, a passare senz’altro per le nostre scelte, cioè da cosa facciamo «del tempo che ci è dato», dice Gandalf, e dall’esercizio del libero arbitrio. Ecco perché non è affatto scontato né superfluo scegliere di non usare l’Anello. Se la sua distruzione rientra in un piano provvidenziale, la nostra salvezza dipende da noi. Cosa siamo e cosa saremo dipende da cosa facciamo. Dal nostro agire ci riconosceremo. Quindi anche dalla scelta di rinunciare a qualunque scorciatoia e salvacondotto etico per affermare il bene, accettando il rischio di fallire, proprio come fa Frodo (ed è per questo che alla fine otterrà la «grazia» elfica, cioè il passaggio verso le Terre Beate). Ecco il paradosso. In fondo, dice il cristiano Tolkien, la storia non è che «una lunga sconfitta» (lettera n. 195, 15 dicembre 1956). È storia della Caduta, cioè di un fallimento, e questa è la condizione umana con cui dobbiamo fare i conti.

Come nel romanzo di Cormac McCarthy, La Strada, dove un’umanità «caduta», post-apocalittica, è divisa in due gruppi. Ci sono i cannibali, che per sopravvivere hanno soppresso ogni empatia per la specie, hanno violato il più antico dei tabù, hanno accettato l’homo homini lupus e il mors tua vita mea; e poi ci sono gli altri, quelli che non vogliono cedere alla bestialità della concorrenza per la vita e confidano ancora nell’istinto sociale, nel riconoscere se stessi negli altri, nel restare umani a costo di fallire. È la parte di quelli che, con le parole di Tolkien, si potrebbero definire «sempre sconfitti ma mai sottomessi» (lettera n. 77, 31 luglio 1944).

Come nel romanzo di Cormac McCarthy, La Strada, dove un’umanità «caduta», post-apocalittica, è divisa in due gruppi. Ci sono i cannibali, che per sopravvivere hanno soppresso ogni empatia per la specie, hanno violato il più antico dei tabù, hanno accettato l’homo homini lupus e il mors tua vita mea; e poi ci sono gli altri, quelli che non vogliono cedere alla bestialità della concorrenza per la vita e confidano ancora nell’istinto sociale, nel riconoscere se stessi negli altri, nel restare umani a costo di fallire. È la parte di quelli che, con le parole di Tolkien, si potrebbero definire «sempre sconfitti ma mai sottomessi» (lettera n. 77, 31 luglio 1944).

Nel capitolo I del libro III del Signore degli Anelli, mentre Frodo e Sam hanno lasciato la Compagnia alle cascate di Rauros e se ne stanno andando da soli verso Mordor, Aragorn deve decidere se seguirli, insieme a Legolas e Gimli, o se piuttosto andare dietro alla banda di orchi che ha rapito gli altri due hobbit, Merry e Pippin. È evidente che da un punto di vista logico e pragmatico la priorità sarebbe quella di seguire il portatore dell’Anello per aiutarlo a compiere la sua missione. Ma così facendo si abbandonerebbero due compagni a una fine orribile. Sappiamo qual è la scelta di Aragorn:

«Avrei condotto Frodo a Mordor e sarei rimasto al suo fianco fino alla fine; ma se lo cerco adesso nelle zone selvagge, dovrei abbandonare i prigionieri al supplizio e alla morte. Il mio cuore finalmente parla chiaro: il destino del Portatore non è più nelle mie mani. La Compagnia ha fatto la sua parte. Ma noi che restiamo, finché ci rimarrà un po’ di forza non possiamo abbandonare i compagni. Andiamo!» (SdA, libro III, cap. I).

Lasciare morire i compagni senza nemmeno tentare di salvarli, per quanto possa essere un tentativo disperato, è una cosa che Aragorn non è disposto a fare. Non c’è causa di forza maggiore che tenga. È precisamente questo che lo distingue dal suo Nemico e gli impedisce di diventare orco. E anche il fatto di confidare che altri, pur diversi da lui, possano condividere questa sua visione, convinto com’è che «il bene e il male non sono cambiati dall’anno scorso; né sono una cosa per gli Elfi e i Nani e un’altra per gli Uomini» (SdA, libro III, cap. II). Considerando che questo è precisamente il punto di svolta nella parabola del suo personaggio, che dal momento di massima crisi lo porta a iniziare la risalita verso la regalità che gli spetta, si può dire che questa prova, questa scelta, è la condizione necessaria perché quel percorso si compia.

Lo stesso ragionamento se lo fa Sam Gamgee, quando si ritrova da solo, a Mordor, dopo che Frodo è stato avvelenato dal ragno gigante Shelob. Sam pensa che Frodo sia morto e allora prende l’Anello per portare a termine la missione, perché si dice: «sei l’ultimo di tutta la Compagnia. La missione non deve fallire». Ma non appena arrivano gli orchi e si scopre che Frodo non è morto, è solo narcotizzato dal veleno, e gli orchi se lo portano via, Sam decide che non lo abbandonerà. Non importa se la missione fallirà, se gli orchi lo uccideranno mentre cerca di salvare Frodo e gli prenderanno l’Anello: «Il mio posto è accanto al signor Frodo. Dovranno capirlo, Elrond e il Consiglio, e i grandi Signori e le grandi Dame con tutta la loro saggezza. I loro piani sono falliti. Non posso essere io il Portatore dell’Anello. Non senza il signor Frodo» (SdA, libro IV, cap. X).

Lo stesso ragionamento se lo fa Sam Gamgee, quando si ritrova da solo, a Mordor, dopo che Frodo è stato avvelenato dal ragno gigante Shelob. Sam pensa che Frodo sia morto e allora prende l’Anello per portare a termine la missione, perché si dice: «sei l’ultimo di tutta la Compagnia. La missione non deve fallire». Ma non appena arrivano gli orchi e si scopre che Frodo non è morto, è solo narcotizzato dal veleno, e gli orchi se lo portano via, Sam decide che non lo abbandonerà. Non importa se la missione fallirà, se gli orchi lo uccideranno mentre cerca di salvare Frodo e gli prenderanno l’Anello: «Il mio posto è accanto al signor Frodo. Dovranno capirlo, Elrond e il Consiglio, e i grandi Signori e le grandi Dame con tutta la loro saggezza. I loro piani sono falliti. Non posso essere io il Portatore dell’Anello. Non senza il signor Frodo» (SdA, libro IV, cap. X).

I personaggi del romanzo tolkieniano ribadiscono che non si può vincere a ogni costo. Non si può vincere abbandonando alla morte i propri compagni, perché questo rappresenterebbe la negazione dell’umanità per cui si combatte e quindi si risolverebbe in una vittoria monca e contraddittoria.

4. Restare umani

Come si può restare umani nella disumanità della guerra? È quello che si chiede Frodo alla fine del suo viaggio. Traumatizzato come un reduce, come i tanti che Tolkien aveva visto ritornare a casa dal fronte, sconvolti dalle esplosioni, nevrastenici, incapaci di rimettersi a vivere, di tornare alla normalità, soprattutto allergici alla violenza.

Quando i quattro hobbit che hanno partecipato alla Guerra dell’Anello fanno ritorno alla Contea, la trovano soggiogata da un regime dispotico instaurato dallo stregone Saruman e dai suoi scagnozzi, detti «le canaglie» [ruffians]. Facendo tesoro della loro esperienza, Frodo, Sam, Merry e Pippin guidano il popolo degli hobbit all’insurrezione armata per riconquistare la libertà.

Quando i quattro hobbit che hanno partecipato alla Guerra dell’Anello fanno ritorno alla Contea, la trovano soggiogata da un regime dispotico instaurato dallo stregone Saruman e dai suoi scagnozzi, detti «le canaglie» [ruffians]. Facendo tesoro della loro esperienza, Frodo, Sam, Merry e Pippin guidano il popolo degli hobbit all’insurrezione armata per riconquistare la libertà.

Ma il reduce Frodo – reduce da ferite che non potranno mai essere del tutto curate, perché sono ferite psichiche, come quelle di ogni reduce – ha il rigetto viscerale per l’uccisione:

«Combattere?» disse Frodo. «Be’, prima o poi ci arriveremo. Ma ricordate: nessuno hobbit dev’essere ammazzato, neanche se è passato dall’altra parte. Passato sul serio, intendo; non soltanto costretto a obbedire agli ordini delle canaglie perché ha paura. Nessuno hobbit ne ha mai ucciso un altro di proposito nella Contea, e non cominceremo adesso. Anzi, se è possibile, non dev’essere ucciso proprio nessuno. Mantenete la calma e trattenete la mano fino all’ultimissimo istante!» (SdA, libro VI, cap. VIII).

Per Frodo le uccisioni devono essere evitate fino all’ultimissimo istante e certo non devono riguardare la popolazione, nemmeno la parte collusa col regime.

Il pragmatico Merry ha senz’altro da obiettare:

«Ma se queste canaglie sono molte,» disse Merry, «si finirà per forza per combattere. Quell’aria sconvolta e triste non ti basterà a salvare né Lotho né la Contea, mio caro Frodo»». [E più avanti:] «Hai visto, Frodo!» disse Merry. «Lo sapevo che avremmo dovuto combattere. E poi hanno cominciato loro a uccidere» (Ibidem).

Secondo Merry Brandybuck se hanno cominciato loro siamo più che giustificati ad ammazzarli.

Ma Frodo non molla:

«Io non vorrei ammazzamenti; neppure di canaglie, a meno che non sia necessario, per impedirgli di fare del male a qualche hobbit» (Ibidem).

Per Frodo l’unica eventualità che giustifica l’uccisione è la legittima difesa: uccidere per non essere uccisi. Questa è la sua interpretazione del quinto comandamento biblico, «Non uccidere», che trasfigura in volontà di Dio quella che è la resistenza dell’umano alla soppressione della vita altrui. Perché – per restare dentro l’allegoria tolkieniana – uccidendo l’altro si uccide anche l’umano che è in noi e si dà spazio invece alla nostra componente orchesca. E se tocca farlo, per non essere uccisi, allora i limiti posti da Frodo diventano tanto più importanti: uccidere soltanto come extrema ratio e soltanto coloro che a loro volta stanno per ucciderci, evitando ogni rappresaglia.

Forse soltanto così, cioè mettendo sempre davanti questa problematicità e interrogandosi su questo limite, è possibile non diventare orchi mentre si combatte. «Essere duri senza perdere la tenerezza», per citare Ernesto Guevara, uno che le armi le ha imbracciate, ma ponendosi sempre il problema di come farlo e di dove fermarsi per non diventare come i propri nemici.

Quelli che pensano che il fine giustifichi ogni mezzo, che non ci sia uccisione che non possa essere compiuta pur di prevalere – a prescindere che a morire siano canaglie, simpatizzanti o persone incolpevoli –, e che le vittime collaterali siano un inevitabile prezzo da pagare, o meglio, da far pagare agli altri, perché «hanno cominciato loro»… ecco, quelli che ragionano così hanno già soppresso la propria componente umana e sono diventati orchi. Sono già indistinguibili dal Nemico che combattono. Stanno già usando l’Anello, convinti di poterlo fare a fin di bene.

Quelli che pensano che il fine giustifichi ogni mezzo, che non ci sia uccisione che non possa essere compiuta pur di prevalere – a prescindere che a morire siano canaglie, simpatizzanti o persone incolpevoli –, e che le vittime collaterali siano un inevitabile prezzo da pagare, o meglio, da far pagare agli altri, perché «hanno cominciato loro»… ecco, quelli che ragionano così hanno già soppresso la propria componente umana e sono diventati orchi. Sono già indistinguibili dal Nemico che combattono. Stanno già usando l’Anello, convinti di poterlo fare a fin di bene.

Scegliere di restare umani a costo di perdere, anziché vincere a ogni costo, cioè fare la scelta giusta anziché quella facile – come direbbe la buonanima di Albus Silente –, è certo tanto più complicato quando tutto intorno, l’intera narrazione sociale, nonché l’ideologia dominante, è incentrata sull’essere vincenti nella battaglia per la vita, guerrieri vittoriosi sugli altri competitori. Viviamo già immersi in una visione del mondo bellicistica. Non c’è soltanto un problema etico, ma anche un problema culturale, come rilevava Faramir, per cui i migliori, gli aristoi, sono i vincenti, i prodi, gli emergenti, quelli che suonano più forte il Grande Corno: i Boromir, che saranno sempre i primi a cedere alla tentazione dell’Anello.

Pier Paolo Pasolini, una volta ha scritto:

«Ma io sono un uomo che preferisce perdere piuttosto che vincere con modi sleali e spietati. Grave colpa da parte mia, lo so! E il bello è che ho la sfacciataggine di difendere tale colpa, di considerarla quasi una virtù» (P.P. Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, Mondadori, I Meridiani).

Se non si è disposti a difendere la Terra di Mezzo adottando «modi sleali e spietati», e si è quindi disposti ad accettare la possibilità della sconfitta, si sta già alludendo a un’antropologia diversa, che è qualcosa di reale e non utopico.

Nei momenti più critici della loro avventura, quando tutto sembra perduto, gli Hobbit ripensano sempre alla Contea, che non è solo un luogo fisico, non è solo «casa», ma il ricordo di una possibilità diversa del vivere, certo fatta di paesaggi, profumi, cibo, ma soprattutto di affetti, di relazioni, di convivenza e di condivisione. A dare loro la forza di proseguire nonostante tutto non è la fede in un qualche codice etico o in qualche ideale o in qualcosa di là da venire, ma il ricordo concreto del bene esperito, del bene che si è vissuto, che si è toccato con mano. Per questo gli hobbit si battono: perché la Contea – quella possibilità diversa – non venga cancellata.

La Terra di Mezzo da difendere non è un confine, ma un crocevia. È un luogo dove Uomini, Elfi, Nani e Hobbit, con tutte le loro differenze e contrasti, riescono ancora a riconoscersi come simili e a non cedere agli orchi, tanto quelli che li attaccano quanto quelli che si portano dentro. È precisamente quello che si realizza dopo l’eucatastrofe finale nel Signore degli Anelli. Questa terra intermedia è l’unico paese per cui valga la pena battersi. Tutto congiura per schiacciarla, ma, come diceva Churchill (che era un ipocrita senza scrupoli, ma sapeva usare le parole magistralmente): «Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale. È il coraggio di continuare che conta». E se anche si andasse incontro alla rovina, è ancora Tolkien a offrire le parole giuste per affrontarla. Sono quelle dell’ent Barbalbero, che guida i suoi fratelli contro Saruman, lo stregone che pensa che non ci sia alleanza o mezzo irrinunciabile per perseguire i propri scopi di dominio e di vittoria:

«È senz’altro assai probabile, amici miei, […] assai probabile che andiamo incontro alla nostra fine: l’ultima marcia degli Ent. Ma se restassimo a casa senza fare niente, la sorte giungerebbe comunque, prima o poi. È un pensiero che covavamo in cuore ormai da tanto; e per questo adesso ci siamo messi in marcia. Sì, […] prima di sparire avremo modo di aiutare gli altri popoli» (SdA, libro III, cap. IV).

Nessun gesto cade nel vuoto, nessun atto di resistenza che riaffermi il primato dell’umano sull’orco è inutile. Dopo gli Ent – e grazie a loro – altri proseguiranno la marcia.

⁂

A mo’ di postilla segnaliamo l’intervista fatta da Giulia Bocchio a Wu Ming 4 su Tolkien sul sito di critica letteraria Poetarum Silva.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Gran bell’articolo.

Al mio solito “butto giù” qualche chiosa, sperando possa essere utile per altri ragionamenti.

Enumero solo per semplificare le eventuali risposte:

1. Non è solo Bilbo a pensare alla tristezza di una battaglia vinta. il duca di Wellington scrisse, sembra: “Nulla tranne una battaglia perduta può essere malinconica la metà di una battaglia vinta.”.

2. sul fatto che Aragorn scelga di inseguire gli orchi che hanno rapito Merry & Pippin solo per amicizia, dissento.

Se fossero stati consegnati a Saruman (o, peggio, a Sauron), temo avrebbero rivelato ciò che sapevano. Con effetti esiziali sulla missione di Frodo.

Lo dice esplicitamente Gandalf ad Aragorn (e Legolas e Gimli): “Ma non c’incupiamo l’animo immaginando la loro nobile lealtà messa alla prova nella Torre Oscura.” (JRRT, il Signore degli Anelli, libro terzo, capitolo quinto).

Inoltre Aragorn spiega che il suo cuore gli dice che la cerca non è più nelle sue mani. A quel punto è “naturale” cercar di salvare Merry e Pippin. Dice Aragorn : “Seguirò gli Orchi,” disse alla fine. “Avrei condotto Frodo a Mordor e sarei rimasto al suo fianco fino alla fine; ma se lo cerco adesso nelle zone selvagge, dovrei abbandonare i prigionieri al supplizio e alla morte. Il mio cuore finalmente parla chiaro: il destino del Portatore non è più nelle mie mani. La Compagnia ha fatto la sua parte. Ma noi che restiamo, finché ci rimarrà un po’ di forza non possiamo abbandonare i compagni. ” (JRRT, Il Signore degli Anelli, Terzo libro, capitolo primo)

3. Non è un bel primato, ma il primo a teorizzare i “bombardamenti sulle città nemiche” mi risulta essere un italiano, il gen. Giulio Douhet

Sul punto 2, abbiamo due letture diverse di quel passaggio. La motivazione che Aragorn adduce per la sua scelta è appunto quella citata: «Avrei condotto Frodo a Mordor e sarei rimasto al suo fianco fino alla fine; ma se lo cerco adesso nelle zone selvagge, dovrei abbandonare i prigionieri al supplizio e alla morte». Intenzione originaria, avversativa e alternativa. È lineare. Il fatto che il destino del Portatore dell’Anello non sia più nelle mani di Aragorn è una conseguenza di questa scelta, ovvero Aragorn accetta che quel destino non dipenda più da sé, infatti lo dice dopo, non in premessa. L’ordine delle frasi ha un senso. In quel momento Aragorn non sta facendo alcun calcolo su cosa Merry e Pippin avrebbero potuto rivelare sotto tortura, ma sta invece dicendo che non si può lasciarli torturare. A me il testo letterario pare di una chiarezza cristallina.

Sul punto 3, è vero, Giulio Douhet pubblicò il suo manuale teorico sulla guerra area nei primi anni Venti, ma in inglese quel libro fu pubblicato solo nel 1942 (un caso? Non credo). Trenchard era già arrivato alle stesse conclusioni per via empirica, diciamo…

Sì, anche negli USA Il dominio dell’aria uscì in piena seconda guerra mondiale. Plausibilmente gli anglosassoni, efficienti ma in fondo “praticoni”, necessitavano di un inquadramento teorico della prassi a cui erano già arrivati, di un testo da poter insegnare nelle accademie.

Le forze armate italiane hanno due “record”: le primissime a sganciare bombe dal cielo (durante la guerra italo-turca), e le prime dai cui ranghi è sorta una teorizzazione.

Poi negli USA il libro di Douhet è stato più volte ristampato.

https://archive.org/details/dominiodellariae00unse

La storia cominciata il giorno in cui Gavotti lanciò dal suo aereo bombe a mano su obiettivi libici arriva fino allo spot che sta facendo discutere in tutto il mondo, quello che promuove – presso un pubblico «generalista» – il nuovo drone killer dell’israeliana Rafael.

https://ilmanifesto.it/e-per-noi-la-pubblicita-dei-droni-killer

Gran bell’articolo, davvero. Leggervi è sempre una boccata d’aria fresca.

Ho scoperto L’hobbit e Il signore degli Anelli da adulta, grazie a mio marito. Da ragazza avevo una certa spocchia nei confronti della fantascienza e del fantasy, e sono felice di aver avuto l’opportunità di ricredermi. Ho letto entrambi i libri ai miei figli quando facevano le elementari. La lettura serale era diventato per tutti un momento imprescindibile ed è probabile che all’epoca mi interessasse più che altro suscitare l’amore per i libri, ma ripensandoci credo che Tolkien abbia aiutato noi genitori a trasmettere il nostro bagaglio etico ai ragazzi, meglio di tanti pipponi che avremmo potuto fargli. Leggendo l’articolo mi viene da dire che oggi è proprio questo il nostro compito: non cedere alle lusinghe del potere, non cercare scorciatoie per raggiungere quello che crediamo il bene, non diventare come i nostri nemici, ed essere consapevoli che anche se falliremo ciò che abbiamo fatto non andrà perduto.

Ciao a tutti, premesso che ho sempre avuto qualche difficoltà con Tolkien (e col fantasy) che con fatica provo a superare volevo una specie di “aiuto”.

Se davvero, come pare ragionevole, l’anello simboleggia una scorciatoia che serve a raggiungere il fine ma il fatto stesso di usarlo non solo non lo giustifica più, ma ne viene addirittura svilito che insegnamento possiamo trarne? Non so bene se c’entri ma questo mi ha fatto pensare l’idea di Wolf (e non solo ovviamente) che il capitalismo crea strumenti per risolvere problemi che lui stesso ha creato. In quanto tale, si diceva, non dovremmo cedere alla scorciatoia, ma comprendere quanto il problema sia legato ai rapporti di forza(potere) della società. Dalla guerra in Ucraina (lungamente preparata) alla fila alle poste passando per la sanità, sempre utilizziamo scorciatoie tecnologiche, “l’anello”. A volte anche per risolvere problemi che non ci sono (la tav). Eppure facciamo (faccio) fatica a riconoscerle tutte intrinsecamente negative e devo dire che non credo che lo siano. Non foss’altro per l’eterogenesi dei fini o forse perché non esistono gli attori razionali onniscienti, il pc o la stessa IA non riesco a convincermi che siano come l’anello. E quindi finisce col non convincermi l’idea che l’anello non vada utilizzato, perché a me pare evidente che questo comporti che “se all’inizio niente è malvagio” non ci sia speranza che invece alla fine “cedere alla tentazione” finisca inevitabilmente con l’essere il male supremo. L’eco del cattolicesimo mi pare talmente evidente che seppure naturale nel conservatore Tolkien abbiamo una specie di “dovere” di prenderlo con le pinze. Certo, toglie la diagnosi di Tolkien è corretta, tanto più con lo spostamento dell’indicibile (davvero una bomba magari “tattica” nucleare sorprenderebbe qualcuno?), e del resto “la capacità diagnostica di un uomo di destra” è sempre molto efficace.

Tutto questo è in perfetta sintonia con “se addestrate dei cani a catturarla per voi, è facile che vi riportino una libertà da cani” ma il mio punto è: come facciamo a capire questo benedetto limite? A volte è evidente, va bene, ma davvero è solo quando la mia vita in pericolo che devo rinunciare al principio? E se lo fosse quello di un altr*? Lo dico davvero in modo problematico, non sono provocazioni, sono in perfetta sintonia col principio ma finisco col non comprenderlo fino in fondo o avere la sensazione di.

Ciao Robydoc. A me pare che la parte centrale del tuo intervento centri la questione sia in termini “materialistici” sia in termini “tolkieniani”. Scrivi:

«Dalla guerra in Ucraina (lungamente preparata) alla fila alle poste passando per la sanità, sempre utilizziamo scorciatoie tecnologiche, “l’anello”. A volte anche per risolvere problemi che non ci sono (la tav). Eppure facciamo (faccio) fatica a riconoscerle tutte intrinsecamente negative e devo dire che non credo che lo siano. Non foss’altro per l’eterogenesi dei fini o forse perché non esistono gli attori razionali onniscienti, il pc o la stessa IA non riesco a convincermi che siano come l’anello. E quindi finisce col non convincermi l’idea che l’anello non vada utilizzato, perché a me pare evidente che questo comporti che “se all’inizio niente è malvagio” non ci sia speranza che invece alla fine “cedere alla tentazione” finisca inevitabilmente con l’essere il male supremo».

Il cattolico Tolkien avrebbe detto che è proprio questa la tentazione “boromiriana”, cioè il pensiero che mantiene in gioco l’Anello e quindi la possibilità di finire per esserne dominati. Visto che hai citato l’IA, la domanda potrebbe essere: l’IA può esserci d’aiuto? Indubbiamente sì. Ma in cambio di quell’aiuto cosa stiamo cedendo? Quanto ci costa quell’aiuto che vediamo già diventare “normale”, quotidiano, pervasivo? E qui il materialismo storico ci viene già in soccorso per andare oltre la critica etica di Tolkien, e nondimeno la problematicità resta.

Scrivi: «L’eco del cattolicesimo mi pare talmente evidente che seppure naturale nel conservatore Tolkien abbiamo una specie di “dovere” di prenderlo con le pinze».

Questo è chiaro, ci mancherebbe. Non è la sua posizione radicalmente cattolica a essere interessante, bensì il problema che pone e il fatto che lo ponga. Le domande alla fine del tuo commento rimangono sul piatto, infatti. E il fatto che tu concluda dicendo «sono in perfetta sintonia col principio ma finisco col non comprenderlo fino in fondo o avere la sensazione di»… be’, è perfetto. Se la letteratura avesse la pretesa di fornirci delle risposte chiuse sarebbe “a tesi”. E non è il caso di Tolkien.

Per gli esempi del PC e dell’IA è importante ricordare che non si tratta di tecnologie monolitiche. La nostra percezione di Internet dipende dall’esistenza di Google e simili servizi, ma questi non sono una inevitabile fatalità. Sarebbe potuta esistere anche una rete senza motori di ricerca, dove sarebbe necessario sapere l’URL per entrare nel sito voluto, e dove quindi la pubblicità e la strategia dei big data avrebbero avuto meno presa. Questo è un esempio forse estremo, ma per quanto riguarda l’IA vale lo stesso principio… i mega chatbot e generatori di oggi sono UNA possibile applicazione delle reti neurali. Una che però è inerentemente degenerata a favore dell’estrazione capitalista. In altre parole, non si può dire che i fuochi d’artificio “siano l’Anello” solo perché su di essi sono basate anche le armi da fuoco, ma allo stesso tempo il fatto che esistano i fuochi d’artificio non scagiona le armi da fuoco dall'”essere l’Anello”.

Anche qui, se posso, una replica tolkieniana e una extra-tolkieniana.

Proprio l’esempio dei fuochi d’artificio e delle armi da fuoco suona particolarmente azzeccato. Gandalf è un maestro di fuochi d’artificio, lo sa anche chi ha visto soltanto i film di Peter Jackson. E chi li ha visti sa anche che il suo antagonista Saruman briga con la polvere da sparo per costruire una bomba, un’arma da fuoco, appunto, che aprirà la breccia nell’altrimenti inespugnabile Fosso di Helm. Quindi anche Tolkien nel suo stesso romanzo dimostra come si possano fare usi differenti della materia e della tecnologia, il suo non è un rifiuto assoluto. Potrei citare anche il ripristino del mulino ad acqua (energia rinnovabile) di Bywaters, che è comunque una forma tecnologica, contro il mulino a carbone (energia fossile), alla fine del romanzo, che, come dicevo, non è “a tesi”, ma problematizzante.

Uscendo dal testo letterario, vorrei dire che il marxista William Morris – per altro ispiratore di Tolkien – era assolutamente convinto che eliminato il capitalismo e quindi la necessità del profitto e dell’estrazione di plusvalore, si sarebbe potuta ridurre la tecnologia allo stretto necessario per “eliminare il dolore dal lavoro”, insomma per migliorarci la vita, senza che diventasse pervasiva.

Ed è giusto crederlo, ci mancherebbe. Ma dovremmo anche chiederci quanto dell’ipersviluppo tecnologico sia stato indotto proprio dal capitalismo e dalle sue necessità, piuttosto che dalle nostre e dove stabiliremmo il confine invalicabile. Come per la questione etica, tracciare una linea non mi pare affatto semplice. Ma è la problematicità più attuale che ci sia, probabilmente. La questione da porsi.

Breve saggio prezioso, da far conoscere a chi legge Tolkien con l’occhio esclusivo dell’onore, della lotta, della bella morte.

Leggendo il capitolo 3 sembra prevalere una lettura legata alla provvidenza. Il cattolico Tolkien come il cattolico Manzoni, il che, fatte le debite proporzioni, ci sta.Ci si chiede se si debba o non si debba fare,ci si dice che vale la pena chiederselo perché il libero arbitro ecc., ma poi si rimanda tutto al disegno in un modo o nell’altro trascendente. Sauron viene sconfitto a prescindere dalla compagnia, in un modo o nell’altro sarebbe stato sconfitto comunque, perché il mondo tende al bene. Tolkien appare consolatorio, e mi sembra un limite non indifferente.

La saggezza di Faramir soccombe di fronte alla necessità di difendere la città degli uomini di Neumenor, e a nulla vale la sua consapevolezza del fatto che la guerra porta con sé la fascinazione per le armi con le quali la si combatte. Imbracciare il fucile può essere necessario, di più, doveroso. E allora il pacifismo è senza speranza? È addirittura ridicolo, come sostengono i suoi detrattori? Dovremmo arrivare all’assurdo di dare ragione al presidente del consiglio quando in Parlamento ricorre al si vis pacem para bellum? Deterrenza è la chiave?

La parte sul restare umani mi ha fatto pensare a Primo Levi, e al fatto che, talvolta, conservare o no la propria umanità in certi contesti, non è una libera scelta dell’individuo. Quanto rimane di umano in un abitante di Gaza che pena e muore animalescamente per un pezzo di pane?

Al di là di Tolkien, parlare di pacifismo o di deterrenza in senso puramente astratto e filosofico secondo me è un’errore, A volte bisogna imbracciare il fucile, lo sappiamo bene: lo ha fatto l’EZLN nel Chiapas, YPG nel Rojava, i partigiani nella seconda guerra mondiale. Ma l’hanno fatto da ribelli, da disertori, indossando il poncho o la tuta da operaio, non la divisa. Si tratta di una cosa completamente diversa dal militarismo, dalle chiamate alle armi in nome della Nazione. I primi partigiani italiani qua a Trieste e Gorizia combatterono *contro* la propria Nazione. Sono semplici dati storici che certi ex compagni fulminati dal lockdown e approdati al militarismo hanno rimosso dal loro orizzonte, lanciandosi in parallelismi da bimbiminkia. Quindi no, non c’è nessun rischio di dover dare ragione a Meloni. La corsa agli armamenti porta alla guerra, non alla pace. Si tratta di critica dell’economia politica: in assenza di guerra le armi perdono il loro valore d’uso, quindi se si punta sull’economia di guerra, poi la guerra bisogna farla, altrimenti la bolla scoppia e si arriva a una crisi da sovrapproduzione e indebitamento.

Tutta la Resistenza italiana – a parte, appunto, lungo il confine orientale, dov’era cominciata prima – ha come premessa il più grande e massivo atto di diserzione che si sia mai visto nella nostra storia: lo sbandamento del Regio Esercito, il «tutti a casa» che darà il titolo al film di Comencini e che nessuno racconterà meglio di Fenoglio. A seguire, il partigianato cresce grazie alla renitenza alla leva, al rifiuto del “bando Graziani”. Mentre in Italia succede questo, nei lager tedeschi la stragrande maggioranza degli IMI (gli internati militari italiani) respinge ogni proposta di arruolarsi nelle forze armate di Salò. “Armato” non significa per forza militarista, bellicista ecc. La Resistenza è armata, ma si fonda su un rifiuto del militarismo del regime, delle cui tragiche conseguenze tutti hanno fatto esperienza.

Non sono molto d’accordo con Marcello. Premesso che io non sento il bisogno di aderire al pensiero di un autore come Tolkien, dato che vengo da tutt’altri lidi, e che in generale quello che cerco nella letteratura, oltre all’intrattenimento, è uno stimolo, e quindi se l’autore viene da altri lidi non mi dispiace affatto… premesso questo, dicevo, l’unica “consolazione” che riscontro nelle sue storie è l’eucatastrofe, cioè l’happy ending provvidenziale, che comunque non è mai definitiva, né può esserlo fino alla fine dei tempi. Ma vorrei far notare che il protagonista – e non l’eroe – del Signore degli Anelli, Frodo Baggins, di consolazione ne trova pochissima, e finisce i suoi giorni nella Terra di Mezzo come un reduce traumatizzato e incapace di un vero ritorno. Poi sì, viene “graziato” dagli Elfi che se lo prendono a bordo per portarlo nelle Terre Beate, simbolicamente in una sorta di paradiso, ma appunto quella è la consolazione della morte (e mi fermo qui, ma i tolkieniani di ferro suggerirebbero di andarsi a leggere la poesia Sea-Bell, che ha come sottotitolo informale “Frodos Dreme” ed è la proiezione straziante che lui ha di se stesso in quell’altrove). Per il resto la questione che Tolkien mette al centro è ancora quella del desiderio di immortalità, che non passa solo perché si è vinta una guerra di liberazione. Mi scriveva poco fa un giovane amico tolkieniano:

«Il vero potere del capitalismo, che è la forma definitiva in grado di dare un controvalore fisico (il denaro) alla necessità dell’uomo di disporre del potere, è l’illusione. Illusione che è la sua quintessenza perché la necessità atavica di potere che l’uomo sente è diretta derivazione della necessità di controllo, controllo in ultima analisi della più grande paura che ha, la morte. Per cui il potere è ciò che più inebria la mente dell’uomo, anche a livello di reazioni chimiche cerebrali negli strati più antichi (evolutivamente parlando) del nostro encefalo, e lo fa più di ogni altra cosa, più del sesso (che spesso viene purtroppo declinato in una componente di dominazione) e delle droghe. Il capitalismo quindi fornisce all’uomo una droga che lo illude, come fa ogni sostanza psicotropa».

Di cosa lo illude? Di non morire, ovvero inganna la schopenaueriana volontà di vivere o la nietzschiana volontà di potenza, fornendo come sublimazione del desiderio le merci, il loro possesso, e soprattutto il loro eterno presente, e trasformando ogni cosa e ogni esistenza in merce, cioè alienandola da se stessa. Niente più del capitalismo centra il significato che Tolkien attribuisce all’Anello. Lui non lo fa, perché quel pezzo di analisi gli manca del tutto, è cattolico, conservatore, ecc. Ma davvero calza a pennello. E devo dire che non consola per niente il fatto che l’Anello possa essere provvidenzialmente distrutto e Sauron sconfitto, perché nuove ombre possono sempre tornare a tentarci con l’idea di non morire e di poter continuare a desiderare in eterno e a renderci “addicted”. E la questione dell’impossibile (?) disintossicazione dal capitalismo non è quella che ci troviamo davanti?

L’esempio più terribile e grottesco di tanatofobia sono i padroni del vapore big tech della silicon valley, a partire da Elon Musk. Hanno una fretta disperata di sviluppare l’AI perché vogliono poter fare il backup del loro cervello, di più, della loro coscienza, prima di tirare i cracchi, prima che il capitalismo tiri i cracchi. Per raggiungere questo obiettivo sono disposti a consumare tutte le risorse energetiche e idriche del pianeta. Altroché accelerazionismo, longtermismo, viaggi intergalattici e stronzate varie. Quello è fumo negli occhi. In realtà pensano in termini brevissimi perché sentono già il diavolo che gli morde le chiappe.

Fatto salvo che è lapalissiano come a Tolkien manchi completamente la critica dell’economia politica, e non avrebbe quindi alcun senso pretenderla da lui, e come il suo discorso rimanga tutto interno all’etica, alla sovrastruttura, alla visione del mondo, la questione del rapporto tra mezzi e fini che lui pone non mi pare affatto secondaria. Perché, proprio per come la mette giù, la questione non riguarda soltanto la guerra e le armi, ma anche – diremmo oggi – il modello di sviluppo, o l’idea di società. Senza poter mettere in collegamento le politiche del riarmo con le necessità capitalistiche – perché non ne aveva gli strumenti concettuali evidentemente – non ha detto qualcosa di tanto diverso da «la corsa agli armamenti porta alla guerra, non alla pace». Non ha indagato le cause materiali di quella corsa, e si è limitato a fare critica “etica” dell’ideologia, ma non è che di credenti giunti a scontrarsi con il capitalismo passando per quella via non ne abbiamo incontrati sulla nostra strada. Il movimento No Global, forse l’ultimo movimento internazionale che abbiamo conosciuto, li ha incrociati eccome certi cristiani (o anche buddisti) che arrivavano alle manifestazioni passando per quella via. Noi lo sappiamo che è insufficiente, ma da un lato è comunque importante che ci sia (o no?), dall’altro quell’approccio mi sembra evidenziare una questione che non potrà mai essere liquidata né risolta se non di volta in volta nella contingenza storica e politica (lo stesso Tolkien nelle sue storie mette in scena almeno tre tipi di “guerra”: quella di conquista, quella difensiva e quella “insurrezionale” o “di popolo”). E tuttavia la faccenda del limite, di cosa non siamo disposti a fare per perseguire i nostri scopi, va considerata. Scusate, eh, ma durante la pandemia non discutevamo a iosa proprio di questo? E non stiamo dicendo, come dicono Consigliere e Zavaroni nel post precedente, che l’origine delle politiche “belliche” di oggi è nelle politiche della “guerra al virus” e del “controllo sociale” di ieri? Non dicevamo cinque anni fa che smettere di vivere per sopravvivere portava con sé un elemento contraddittorio che si sarebbe risolto in dinamiche fascistoidi, repressive, genocidiarie, cioè quelle che vediamo dispiegarsi oggi in tutta la loro portata? E le due antropologhe non stanno appunto dicendo che c’è un problema di fondo nella società capitalistica occidentale, che si presenta storicamente come suprematista, energolatra e bellicista, laddove queste cose sono strettamente collegate e ben esemplificate dall’energia atomica per scopi civili e militari, come due facce della stessa medaglia? E questo non ci riporta in effetti a Tolkien e alla sua critica narrativa (non nostalgica) al mondo moderno?

La questione del limite oggi mi sembra, in tutte le sue possibili declinazioni, quella che ridefinisce tutte le altre.

Faccio l’esempio dell’attenzione al” non-umano”: se oggi, in tempi di collasso ambientale e grande estinzione, non consideriamo la vita delle altre specie e degli ecosistemi un necessario limite al nostro “benessere” (che in realtà è comfort a ogni costo, rimozione psicotica del malessere), non potremo mai trovare la chiave di una rinnovata lotta al capitalismo, per superare questo modo di produzione letteralmente fondato sullo sterminio.

Che a quell’idea di limite-nel-non-umano si arrivi in seguito a una critica dell’economia politica, a una riflessione etica, a un percorso di spiritualità, a un moto d’orrore, poco importa. È una volta condivisa quell’idea che, nelle pratiche conseguenti, troveremo la “quadra”, le alleanze, gli utensili da usare.

A Tolkien manca la critica dell’economia politica, ma è la critica dell’economia politica che ci fa vedere in Tolkien cosa che altrimenti ci sfuggirebbero (o che lui stesso non immaginava di aver messo nei suoi testi). D’altronde, il miglior materialismo non è mai stato “volgare”: non solo Gramsci nei Quaderni, ma negli stessi anni Trenta anche Mao nello scritto sulla contraddizione sottolineavano che la sovrastruttura, lo spirituale, l’etico a loro volta retroagiscono sulla struttura.

Sull’inutilità di attardarsi alle idee politiche di Tolkien, azzardo un paragone (che l’intervento di WM4 mi ha rafforzato) con un autore del quale non ho la più pallida idea di cosa politicamnte pensi o faccia – nel senso che non è desumibile da quel che scrive: Ishiguro. Nondimeno, faccio fatica a vedere (a parte Atwood, quantmeno la Atwood che conosco) un’attenzione al non-umano più avanzata della sua. Nel senso che quello che Ishiguro si chiede, da Never Let Me Go a Klara (ma anche nel Gigante) è: cosa definiamo come “umano”, e in base a questa comprensione dell’umano attribuiamo agli esseri *anche* diritti? Un vivente artificiale creato perché sia un deposito di organi da trapiantare, o un robot – quindi espliciti artefatti – che manifestano la presenza di una coscienza cosa sono? Fin dove siamo disposti a estendere – facendoci carico delle conseguenze della nostra affermazione – l’ambito del “vivente non umano”?