1. Oggi

2 maggio 2025

Oggi sono quattro mesi che è morto Franco Sottile, mio padre. Nativo della Sicilia tirrenica, classe 1950; emigrato in Svizzera nel 1967, rimpatriato nel 1970 per il servizio militare: bersagliere a Torino, imboscato in fureria per meriti calcistici; assunto poi alla Fiat Rivalta, doppiolavorista; nel 1980, all’indomani della sfilata di quei sedicenti quarantamila che calavano una lapide sul protagonismo operaio, si licenzia e torna a esercitare a tempo (più che) pieno il mestiere imparato a partire dall’età di sei anni: falegname.

Negli ultimi anni della sua vita ha combattuto con un linfoma prima, le conseguenze salvifiche e invalidanti di un autotrapianto di staminali e una leucemia dal decorso piuttosto rapido. Ricoverato a dicembre, si è spento il 2 gennaio, sei giorni prima che compisse settantacinque anni. Ho fatto ancora in tempo, mentre era in stato di semicoscienza, ad accomiatarmi con una lettura integrale e ad alta voce di un testo tanto casuale e inaspettato quanto pertinente: Il cammino dell’uomo di Martin Buber.

Solo oggi, a centoventi giorni dalla sua morte, ho avuto un’illuminazione sul libro che sto scrivendo: In un canto, il più difficile e ambizioso della mia produzione.

Mi porto dietro l’idea di questa storia dal 2022. Una tenue ma caparbia fiammella che mi ha tenuto compagnia mentre amavo, cioccavo, sbroccavo, militavo, traslocavo, rincorrevo le scadenze di altri libri, congegnavo copioni, andavo in tour e mi impegnavo a rimanere nella scatola dell’onesta occupazione che mi sostenta. Ho dovuto aspettare la morte di mio padre e una parziale elaborazione del lutto per capire quanto la storia che voglio raccontare c’entri anche con lui, con me e con la nostra amara relazione.

E probabilmente non è un caso che a questo punto, mi torni in mente la chiusa di Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia di Leonardo Sciascia (Einaudi, 1977; Adelphi, 1990):

«Passarono il ponte Saint-Michel e don Antonio, quasi predicando, cominciò – Qui, nel 1968, nel mese di maggio…

– Erano i nostri nonni o i nostri nipoti? – lo interruppe Candido.

– Domanda inquietante – disse don Antonio. E si zittì. Pensava, borbottava.

Dal quai, imboccarono rue de Seine. Davanti alla statua di Voltaire, don Antonio si fermò, si afferrò al palo della segnaletica, chinò la testa. Pareva si fosse messo a pregare. – Questo è il nostro padre – gridò poi – questo è il nostro vero padre.

Dolcemente ma con forza Candido lo staccò dal palo, lo sorresse, lo trascinò. – Non ricominciamo coi padri – disse. Si sentiva figlio della fortuna; e felice.»

Al di là di chi mi senta figlia e del mio stato di felicità, mi sento di aderire completamente all’invito di Candido. «Ricominciare coi padri» è esattamente la strada semplice che mi si è offerta quando ho cominciato a scrivere In un canto. Il giovane uomo intorno a cui ruota questo fascio di storie, infatti, è nato a Partanna (TP), Sicilia sudoccidentale, a pochi chilometri dalla foce del fiume Belìce, proprio nel 1950. Il nostro primo incontro è avvenuto fra le pagine di L’infanzia è un terremoto (Laterza, 2008) di Carola Susani.

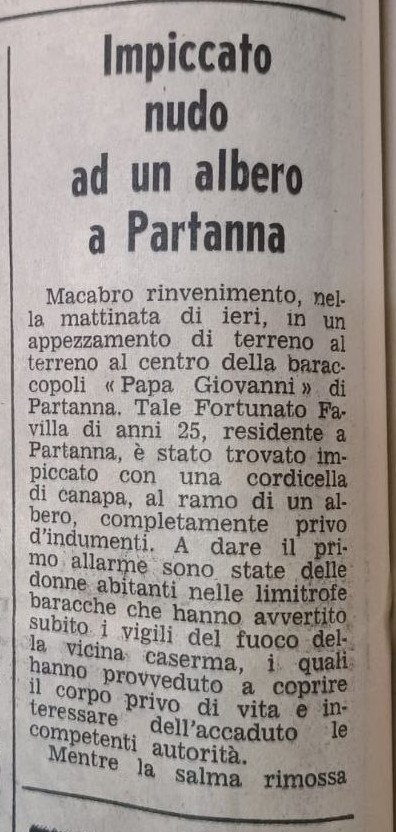

Fortunato Favilla, 1950-1975.

«C’era un ragazzo che si chiamava Fortunato, che frequentava i nostri amici della Fillea e di Lotta proletaria, non so se si vedessero spesso, perché la sua faccia non ce l’ho presente. Scriveva poesie che parlavano di identità gay, di alberi esotici e di paradiso. Fifetta e suo fratello lo trovarono impiccato, nudo, a un albero sulla collina degli ulivi. Lo avevano scambiato per un pupazzo che dondolava e si erano messi a ridere. Ce l’ho in testa come se l’avessi visto, con i piedi che per una spanna non toccavano terra, ma forse me lo sono solo immaginato.

Mia madre ha sempre pensato al suicidio di Fortunato come a una sconfitta, quasi una sconfessione: che avevamo fatto fino a quel momento se era stato possibile?»

Giusto poche righe ma sufficienti uno, a mettermi in fibrillazione, a farmi sentire posseduta; due, a mostrarmi connessioni e spingermi a cercarne ulteriori; tre, a trasportarmi in quella osmotica terra di mezzo in cui i mondi fuori e dentro le pagine comunicano e reciprocamente si influenzano. A farmi avvistare il fuoco fatuo di Fortunato, infatti, è un altro libro, che al tempo di quel primo incontro è ancora in lavorazione.

2. Retroterra

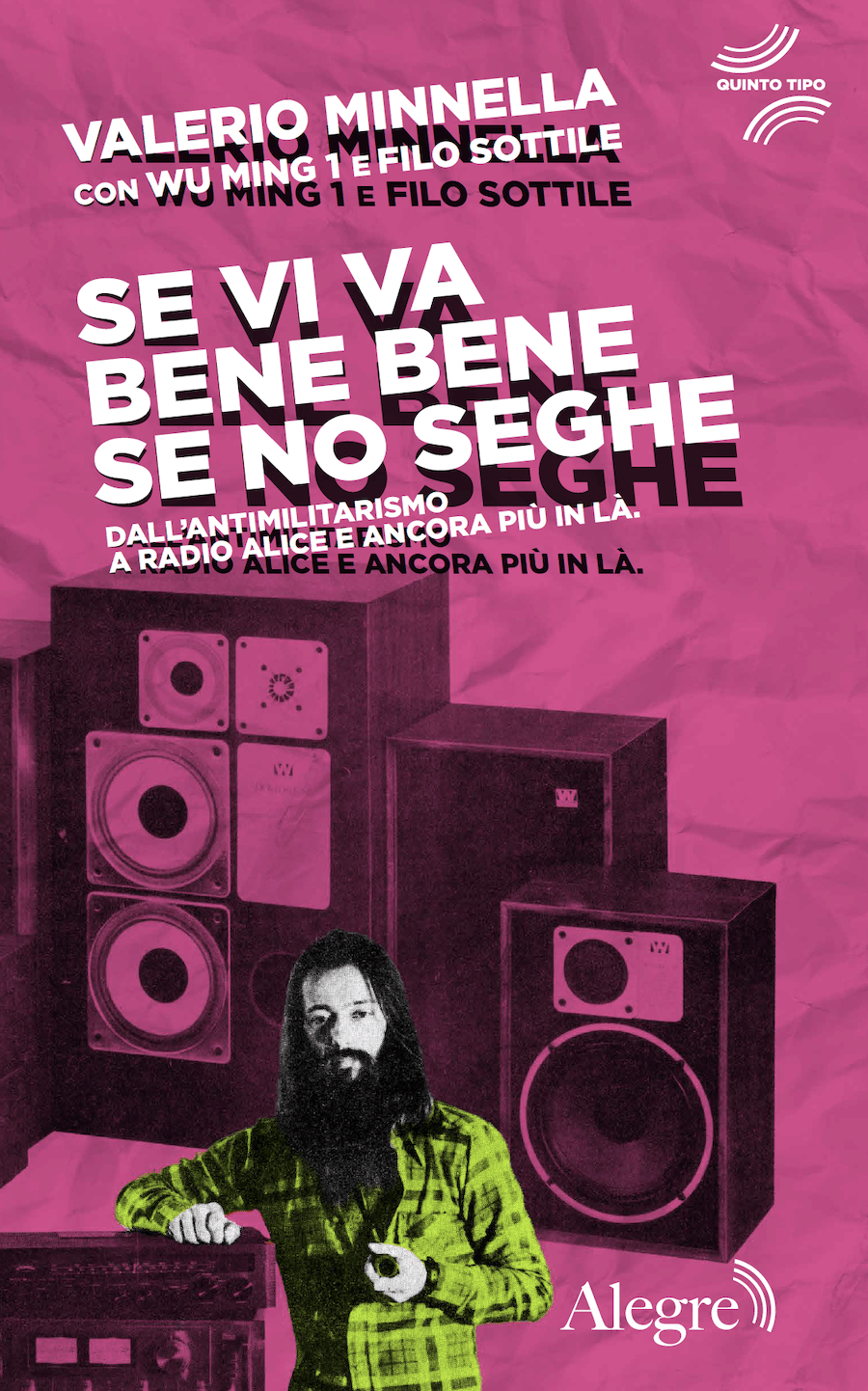

Se vi va bene bene se no seghe (Alegre, 2023) è una conversazione lunga tre anni fra Valerio Minnella, Wu Ming 1 e me. Nelle sue pagine, attraverso le memorie di Valerio, ripercorriamo cinquant’anni di lotte e attivismo: l’antimilitarismo, l’obiezione di coscienza, il tentativo di riappropriazione dei mezzi di comunicazione, le radio libere e molto altro. A due anni dall’uscita, il libro ha totalizzato quaranta presentazioni e ne ha ancora in programma: dati sufficienti, credo, a evidenziarne rilevanza, vivacità e, mi auguro, longevità.

Se vi va bene bene se no seghe (Alegre, 2023) è una conversazione lunga tre anni fra Valerio Minnella, Wu Ming 1 e me. Nelle sue pagine, attraverso le memorie di Valerio, ripercorriamo cinquant’anni di lotte e attivismo: l’antimilitarismo, l’obiezione di coscienza, il tentativo di riappropriazione dei mezzi di comunicazione, le radio libere e molto altro. A due anni dall’uscita, il libro ha totalizzato quaranta presentazioni e ne ha ancora in programma: dati sufficienti, credo, a evidenziarne rilevanza, vivacità e, mi auguro, longevità.

Valerio compie il suo primo atto di sottrazione alla leva militare obbligatoria alla marcia antimilitarista Milano-Vicenza del luglio 1970. In quei giorni, a due anni e mezzo dal terremoto del 15 gennaio 1968, gran parte della gente del Belice vive ancora in baracca. Dopo le prime piogge di aiuti emergenziali, Stato e istituzioni ancora una volta hanno scelto di abbandonare a sé stesso quell’angolo di colonia. Ma c’è un movimento per lo sviluppo della Sicilia occidentale, sorto prima del sisma, che prova a contrastare la strategia dell’oblio e dell’abbandono.

Già a marzo 1968 aveva presidiato per un’intera settimana piazza Montecitorio e strappato una legge per la ricostruzione, mai del tutto attuata; nell’autunno dello stesso anno aveva costituito dal basso commissioni di indagine che, individuati i responsabili delle inadempienze e degli intrallazzi, li aveva posti a giudizio di un tribunale popolare; nel 1969 aveva organizzato uno sciopero fiscale di massa, capace di costringere lo Stato – almeno nominalmente – a esentare la popolazione dal pagamento delle tasse. Nei primi mesi del 1970 prende forma una nuova tattica,strettamente connessa alle radici nonviolente e pacifiste di parte di quel movimento.

«I giovani di leva e la popolazione del Belice al governo della repubblica italiana

Noi sottoscritti, giovani di leva a partire dalla classe 1950, e i cittadini della Valle del Belice abbiamo constatato la volontà negativa del governo di affrontare con serietà il problema della ricostruzione e dello sviluppo agricolo e industriale della Valle del Belice; abbiamo constatato la sordità delle autorità competenti di fronte alle svariate pressioni popolari che si sono sviluppate prima e dopo il terremoto; abbiamo constatato la volontà del governo di stravolgere le leggi che il parlamento ha approvato nel marzo 1968 a Roma e nel luglio 1968 a Palermo, alla presenza delle indicazioni e delle pressioni popolari. Abbiamo, inoltre, capito molto bene che se nella Valle del Belice non si realizzano ricostruzione, dighe e industrie, la colpa non è della “lentezza burocratica”: infatti lo stato italiano sa essere efficientissimo anche nella Valle del Belice quando esige le tasse e quando chiama alle armi: cioè quando vuole essere servito e rispettato, mentre non funziona quando deve servire e rispettare i cittadini delle zone devastate come la nostra. Per questo

DICHIARIAMO

Per noi servire la patria significa impegnarci a fondo per la ricostruzione e lo sviluppo della nostra terra. I giovani di leva perciò si considerano esonerati dal servizio militare e tutti i cittadini firmatari li sostengono senza riserva alcuna.

Precisiamo che questa protesta non violenta maturata responsabilmente tra la popolazione della Valle del Belice vuole essere una aperta sfida ai governi di Roma e di Palermo e intende sollevare l’opinione pubblica nazionale e internazionale per invertire l’attuale politica di devastazione che mentre spreca 2.000 miliardi di lire e oltre 130 milioni di giornate lavorative all’anno con l’esercito, non spende il denaro necessario per case, dighe, industrie e riduce al depauperamento endemico e all’emigrazione forzata tutta la nostra zona (il 50% dei giovani di leva della Valle del Belice ha dovuto espatriare in cerca di lavoro).

I sottoscritti dichiarano di essere pronti ad affrontare le sanzioni previste dalle leggi (pur ritenendo queste leggi contro lo sviluppo dell’uomo e della società e garanti del dominio del ricco sul povero), precisando, però, che colpendo uno solo di noi tutti i firmatari del presente documento esigeranno di essere colpiti dalle stesse sanzioni.

Risponda il governo con le misure che riterrà opportune, sappia, comunque, che i giovani e le popolazioni colpite dal sisma continueranno la lotta fino a quando la Valle del Belice non avrà case, dighe, industrie e un posto di lavoro per tutti.(Questo documento è stato votato all’unanimità dall’assemblea popolare intercomunale del Belice, tenutasi a Santa Ninfa il 22 marzo 1970.)»

Valerio Minnella a Roma nel novembre 1970. Presidio per il servizio civile alternativo alla leva per i giovani del Belice.

In quella primavera si costituisce un comitato antileva in ognuno dei comuni della valle. I giovani che ne fanno parte chiedono una legge che li esenti dal servizio militare e consenta loro di impegnarsi per la ricostruzione del loro territorio. Il primo giugno provano a convergere su Palermo per impedire la partenza del secondo scaglione della classe 1950. I carabinieri, al comando dell’allora colonnello Carlo Alberto Dalla Chiesa, li bloccano a mitra spianato a quaranta chilometri dalla città. Qui si forma un presidio che, a dispetto delle minacce, non si lascia intimidire e anzi si ingrossa. Per sbloccare la situazione, Mario Tanassi, ministro della difesa, si scomoda a volare su Palermo. Il ministro si impegna con i comitati antileva a sospendere la chiamata alle armi per la classe 1950 e a portare in parlamento con urgenza una discussione sull’eventualità di un servizio civile sostitutivo della leva per i giovani del Belice.

Nel giro di quarantotto ore le carezze di Tanassi si tramutano in pugni. I carabinieri passano casa per casa a rastrellare i giovani precettati e a condurli di forza al distretto militare. Come previsto dalla legge, chi si sottrae – come il vitese Vito Accardo – viene rinchiuso in carcere militare per renitenza.

Quando Valerio la incontra alla marcia Milano-Vicenza, la popolazione belicina si porta ancora addosso le tracce di una lunga lotta e di questo ennesimo tradimento, ma è ancora combattiva. Lo conferma la delegazione che si unisce alla marcia per informare e coinvolgere il fronte antimilitarista italiano nella nuova forma di azione diretta ideata per liberare fondi economici e governare dal basso la ricostruzione.

Di come Valerio decida di raggiungere il Centro Studi Valle del Belice di Partanna, di sottrarsi alla leva per svolgere il suo servizio civile con la popolazione terremotata, del nuovo presidio di massa davanti a Montecitorio che strappa una legge che, localmente, esenta dalla leva obbligatoria due anni prima che ce ne sia una nazionale, raccontiamo diffusamente in Se vi va bene bene se no seghe. Qui invece comincia a dipanarsi un’altra storia che con questa si incrocia.

3. Fortunato

Nella tarda primavera 2022, sono immersa nella ricostruzione della storia sociale che fa da sfondo alle memorie siciliane di Valerio. Prendo contatto con Carola Susani e sua madre, Marta Garimberti.

Nella tarda primavera 2022, sono immersa nella ricostruzione della storia sociale che fa da sfondo alle memorie siciliane di Valerio. Prendo contatto con Carola Susani e sua madre, Marta Garimberti.

Ho appena terminato la lettura di L’infanzia è un terremoto, memoir picaresco e a tratti dolente. Vi si racconta, tra le altre cose, di come nel 1969 Marta e suo marito, Beppino Susani, con in tasca una laurea in architettura presa allo IUAV di Venezia, si trasferiscano a Partanna per mettere le loro competenze e il loro impegno politico a servizio della popolazione terremotata. In quegli anni vivono nella baraccopoli di San Martino e sono fra le persone che animano insieme a Paola Buzzola e Lorenzo Barbera il Centro studi valle del Belice, erede scissionista dell’esperienza dei centri studi ideati da Danilo Dolci. Carola, loro figlia, al momento dell’arrivo non ha ancora cinque anni. Nel memoir, uscito a quarant’anni dal sisma, cuce i suoi ricordi di bambina con nuovi sopralluoghi, ricognizioni e interviste a persone che le lotte belicine le hanno animate e vissute in prima persona.

Dopo le conversazioni al telefono, incontro Carola in un bar del quartiere Certosa, a Roma. Ma in questa occasione ho smesso di chiedere riscontri per il libro di Valerio: lo spettro di Fortunato Favilla mi pungola e mi possiede. Carola e Marta mi danno le foto di quattro delle sue poesie, qualche nome, un paio di numeri di telefono e tessere sparse di aneddoti, collegamenti e ricordi. Con questo materiale comincia la mia ricerca.

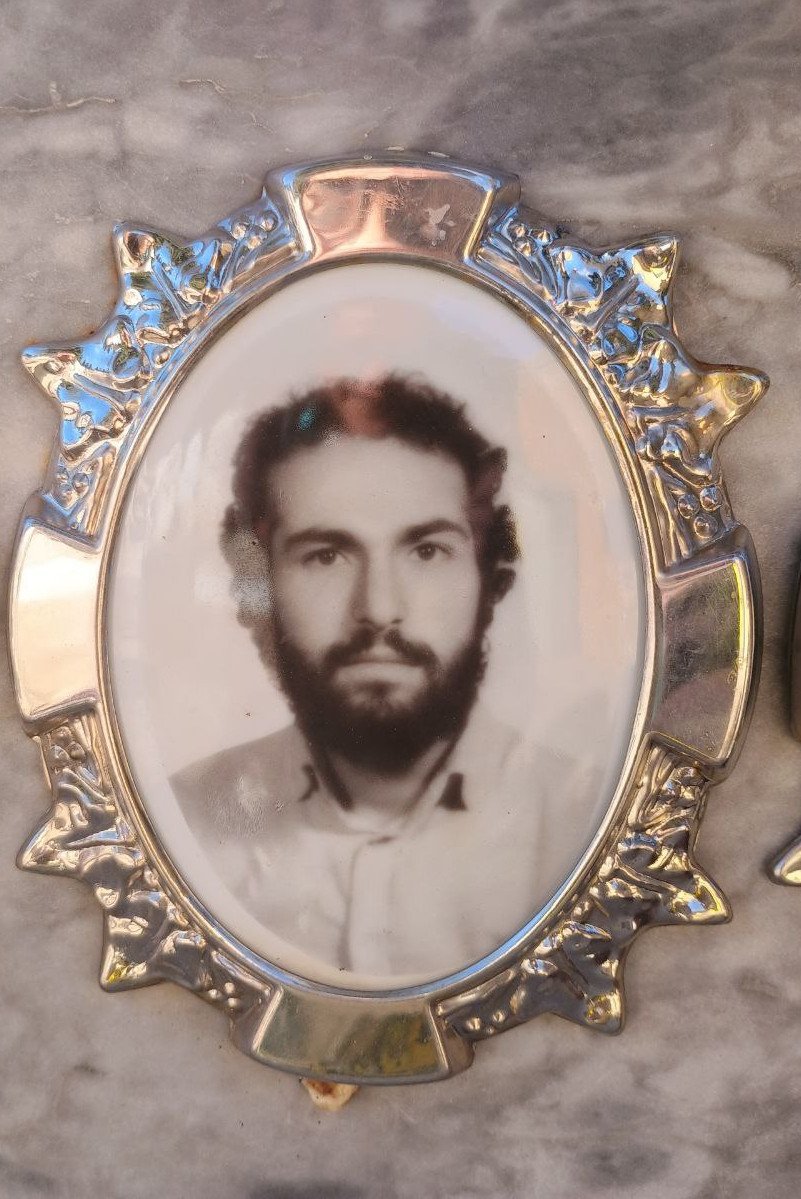

Al cimitero di Partanna, sulla tomba di famiglia, c’è solo la foto: senza nome, senza la data di nascita né quella di morte. Fortunato si è ucciso nel settembre 1975, pochi giorni prima di compiere venticinque anni. Ha lasciato pochissime tracce di sé. Esattamente ciò che ci si aspetta in questi frangenti: quel tipo di difficoltà che si incontra quando si prova a ricostruire la storia di chi non è maschio, eterosessuale, cisgender, aristocratico o borghese. Il compito è arduo: troppo esigue e ormai fredde le tracce lasciate in vita. Il migliore amico stroncato da un infarto e altri si rifiutano di parlare. Nella superstite rete di amicizie, ho raccolto testimonianze di volta in volta affettuose, rabbiose, incredule, dolenti, rammaricate, grate, sprezzanti: un quadro frammentario e, spesso, contraddittorio.

Fortunato è stato o no in seminario? Ha frequentato o no un corso da disegnatore tecnico? Sarà vero che ha fatto il postino a chiamata a Ciriè, nel canavese? Era una posa romantica o voleva davvero fare il contadino? È vero che una sua poesia è stata pubblicata su una rivista? E ancora, la contraddizione più evidente: molte voci lo indicano come la prima persona a Partanna a dichiarare apertamente intimità sessuale con altri uomini, il desiderio omosessuale e lo stigma conseguente sono sicuramente un tema ricorrente dei suoi scritti, eppure diverse testimonianze mettono in dubbio questo suo orientamento.

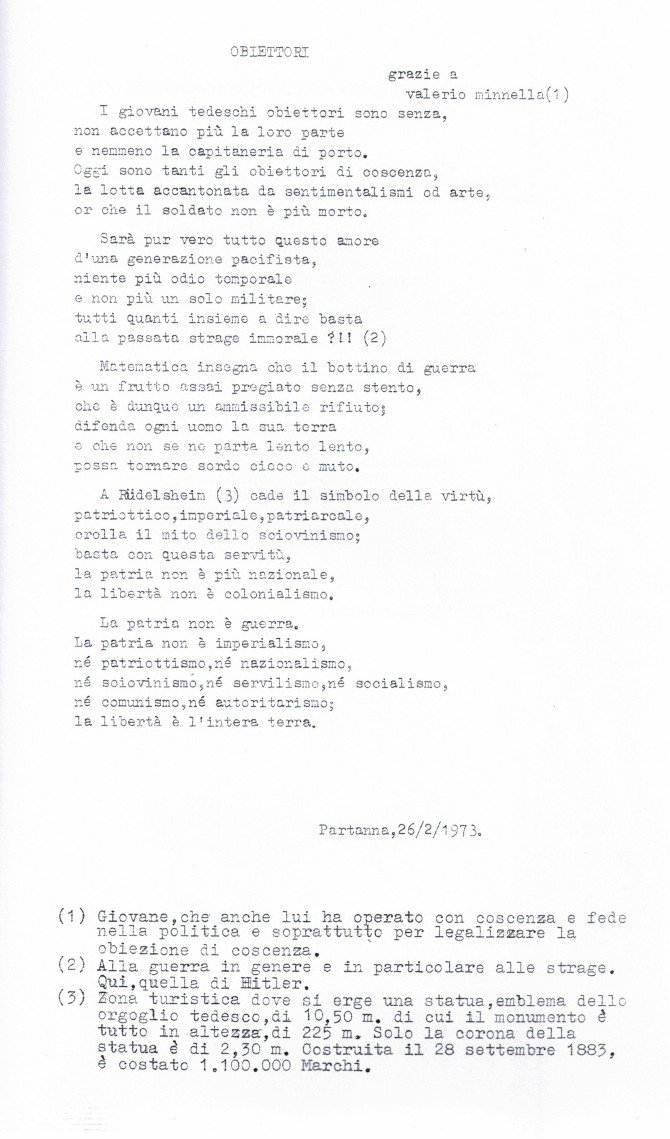

L’unica testimonianza davvero di prima mano, quel poco che resta della voce di Fortunato, si può “ascoltare” fra le pagine delle sue Poesie sociali, una silloge di versi scritti fra il 1972 e il 1973, stampate usando le macchine ciclostile di Lotta proletaria e di don Antonio Riboldi. Il documento raccoglie solo una piccola parte di una più vasta produzione, del tutto inaccessibile perché data alle fiamme da un parente dopo la sua morte.

Lacerti di notizie e farfugliamenti della memoria dai quali emerge il ritratto instabile e abbozzato di un vorace lettore, ascoltatore curioso, emigrante fallito, ribelle esploratore, talento proteiforme, poeta, teatrante di strada, tenero amico, critico intemperante, polemista fuori dagli steccati ideologici, anarcoide, romantico scansafatiche e vittima predestinata.

Un poco che però è qualcosa. Le Poesie sociali di Fortunato, i luoghi che certamente ha attraversato, le persone che sicuramente ha conosciuto, gli eventi di cui è stato inevitabilmente testimone sono tutti punti di partenza per un tentacolare effetto domino. Con un grado di separazione mai superiore a due, si compone una sinfonia di storie e di lotte che Fortunato ha toccato, sfiorato o che risuonano in maniera impressionante con la sua vicenda terrena.

In questi tre anni di assidua frequentazione, mi sono convinta che questo spettro che mi possiede e mi assilla non mi chieda di riscattare una memoria individuale. Ipotizzo voglia spingermi a riportare alla luce storie collettive, collegare eventi i cui nessi si sono persi, indagare le convergenze mancate e il colonialismo rimosso, attraverso un’indagine romanzesca che è di genere e di classe: in una sola parola, femminista.

Il libro a cui sto lavorando è un treno di storie che viaggia appaiato alle testimonianze su Fortunato, alle sue poesie, a ipotesi di “vite parallele”, fino a travalicare il momento della morte. Nelle settimane e nei mesi successivi al suicidio, nella Sicilia occidentale si coagulano situazioni che avrebbero potuto vedere Fortunato presente. L’ultima parte del libro racconta alcune di queste occasioni mancate: l’attivismo omosessuale isolano a cui prende parte Enzo Scimonelli, uno dei suoi amici, e il movimento delle radio libere, in cui un ascoltatore attento e attivista culturale, avrebbe certamente potuto dire la propria.

A dispetto delle accuse di disimpegno di alcune testimonianze, dalle sue poesie emergono convincimenti politici: accanto a un ambientalismo romantico, quello più cristallino e più volte ribadito è senza dubbio antimilitarista.

Il finale è corale e racconta l’ultima occasione mancata. Alla grande manifestazione del 1981, contro gli euromissili a Comiso, incontriamo ancora una volta i compagni della Fillea, gli attivisti di Arcigay e molte schegge di ciò che è rimasto dell’esperienza del Centro studi di Partanna.

«Obiettori», da Poesie sociali di Fortunato Favilla.

4. Generosità e sospetto. Chiusura provvisoria

Ho fatto ricerca sul campo, ho raccolto testimonianze, mi sono chiusa in archivi e biblioteche ma non scrivo un saggio. In un canto sarà un quinto tipo, un oggetto narrativo non identificato, anche in assenza della collana di Alegre. Userò gli strumenti della letteratura per raccontare storie di lotte sicule, persone frocie, collettivi e baraccate. Dispiegherò tutta la levità di cui sono capace e mi sforzerò di tenere presente che lo spettro che da tre anni mi possiede e mi costringe a questa impresa ha amato Rimbaud e Janis Joplin, Allen Ginsberg e i Pink Floyd, Pavese e De Andrè. Le circostanze, quindi, impongono un approccio lirico, immaginifico e cantato.

Per chiudere, però, voglio tornare alla facile via che sto scegliendo di non percorrere: la celebrazione dei padri (e delle madri).

La maggior parte delle persone che ho intervistato in questi tre anni sono uomini cis della generazione dei miei genitori. Nelle loro parole c’è la Sicilia del dopoguerra, l’emigrazione, il mondo contadino che incontra la fabbrica e i modi della politica più strettamente operaia. Sento echeggiare le parole di mio padre e i nostri scontri; dall’altra c’è la cultura e il genere di diversi dei miei interlocutori: in continuazione devo ripetermi (e me lo sono pure appeso sopra la scrivania) che femministe sono le analisi e le pratiche, non gli oggetti.

Certo, nel frattempo mi sono innamorata delle istanze e delle azioni di questi movimenti che, in controtendenza con una Sicilia descritta sempre come immobile e arresa, hanno lottato per la casa, l’ambiente, il lavoro, l’autogoverno dei territori, l’antimilitarismo, il riscatto della classe operaia, l’emancipazione femminile, la liberazione sessuale, contro le mafie, la rapina coloniale e l’emigrazione forzata. Ma in queste storie e in queste voci ho trovato anche misoginia, omolesbotransbinegatività, miserie individualiste, tradimenti di classe e discordie da pollaio.

Cantare la Storia ci può essere utile solo se ci teniamo strette anche le dissonanze, i fuori tempo; se resistiamo alla tentazione di tecnicizzarla in mito, far quadrare i fuori chiave, processare le stecche con l’autotune; se evitiamo di omettere le parti che, di volta in volta, ci sono indigeste.

Nello specifico, come già abbiamo fatto in Se vi va bene bene se no seghe con Valerio Minnella – anche lui del 1950! – non si tratta di mettere a funzione la storia di un essere umano e imbastire un’agiografia. Non intendo trasformare Fortunato in un nuovo santino queer ma, nel restituirne la complessità, intendo usare le sue oscillazioni per tracciare il sismogramma di un tempo e di un territorio. Voglio anche evitare di usare il suicidio di Fortunato per adornare l’altarino delle morti esemplari: non morte che ammaestra, ma vita che tocca altre vite e contamina e richiama altre vicende.

In questi movimenti, in queste istanze, in queste azioni evocate in un canto non cerco padri né madri, non cerco dogmi né tabù, ma una piccola cartografia provvisoria che tracci i percorsi caduti nell’oblio e ispiri e sostenga le resistenze in atto.

Credo, con Candido Munafò, che possiamo riconoscerci prole della fortuna e cioè della congiuntura economica, del momento sociale, degli incontri, degli scontri, dei territori, degli spostamenti. Evitare di ricominciare con i padri, per me, significa sforzarsi di ricordare slanci utopie conquiste liberazioni errori chiusure sconfitte grettezze. Utilizzando prospettive oblique, queer e dal basso – con generosità e sospetto – ambisco a cogliere la complessità dell’esperienza storica di chi ci ha preceduto, ricostruire genealogie composite e spurie, evidenziare domande – soprattutto domande in questo libro – sui modi di agire, riconquistare agency, sottrarci ai diktat e autodeterminarci.

Forse tiro troppo in alto, ma scrivere e attivarsi in condizioni così sfavorevoli mi impedisce di accontentarmi di qualcosa di meno ambizioso.

Post scriptum

Verosimilmente nei prossimi mesi sul mio blog ci saranno altri post di avvicinamento. Per ora segnatevi che In un canto dovrebbe uscire nei primi mesi del 2026 nella collana Scritture meridiane di Tamu editrice.

–

* Filomena “Filo” Sottile è una terrona nata e cresciuta in provincia di Torino. Da oltre venticinque anni porta su palco e in luoghi più informali un teatro-canzone brechtiano e punkettone. La sua ultima produzione è Far finta di esserne fuori. Scrittrice trance-gender, ha pubblicato articoli e racconti per riviste e antologie varie. È autrice di Senza titolo di viaggio (Alegre, 2021) e coautrice con Valerio Minnella e Wu Ming 1 di Se vi va bene bene se no seghe. A luglio uscirà per Tamu Contro la politica delle briciole. La mostruositrans e altre mitologie femministe, versione quadruplicata di La mostruositrans (Eris, 2020).

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)