Lo storico Omer Bartov, tra i massimi esperti di genocidio a livello mondiale.

di Girolamo De Michele *

Quando Omer Bartov ha pubblicato il suo intervento sul New York Times del 27 luglio scorso «I’m a Genocide Scholar. I Know It When I See It» [Sono uno studioso di genocidio: lo riconosco quando lo vedo], nel quale dichiara senza mezzi termini che «Israele sta commettendo un genocidio contro il popolo palestinese», avevo da poco consegnato il manoscritto del mio libro Il profeta insistente. Raphael Lemkin, l’uomo che inventò la parola genocidio.

Più o meno in quei giorni hanno pronunciato la parola «genocidio» anche il narratore israeliano David Grossman e la storica Anna Foa, che peraltro aveva già detto, nel novembre 2024: «La parola “genocidio” è forte. Ed è un bene che [papa Francesco] l’abbia pronunciata, che esca dai tribunali e che sia possibile discuterne».

La presa di parola di uno storico del calibro di Bartov, al termine di un percorso umano e intellettuale soggettivamente drammatico, non poteva essere ridotta a una nota in calce al testo, come si fa con le aggiunte all’ultimo minuto prima che il libro vada in stampa. Ma non può non essere oggetto di riflessione. Riflettere è quel che provo a fare qui, in una sorta di spin off del libro.

Ci sono, oltre alla rilevanza di Bartov nel campo dei Genocide Studies, altre ragioni che mi hanno spinto a scrivere queste righe.

La prima è che non ha avuto la risonanza che avrebbe meritato: e questo perché i Genocide Studies sono un campo di ricerca quasi ignoto in Italia.

La seconda è il tono di alcuni commenti sulle pagine social di Internazionale, che ha tradotto il testo di Bartov e lo ha messo in rete in chiaro, e su Lucy sulla cultura, che ha pubblicato un’intervista allo storico.

La terza è l’ansia con cui si rincorrono figure intellettuali di rilievo per avere la parola «genocidio», ignorando quanto pesino altre espressioni come «crimini contro l’umanità» o «crimini di guerra», sottostimando quanto sia stato importante, ad esempio, avere il sostegno di una storica come Anna Foa alla lotta contro lo sterminio genocida del popolo palestinese anche quando la parola «genocidio» non l’aveva pronunciata – o sottolineando il ritardo con cui viene pronunciata; uno storico amico, in uno scambio di messaggi su questo, ha usato la parola «puntacazzismo».

Lo storico Andrea Graziosi, introducendo un lavoro collettivo pubblicato negli Stati Uniti su Genocide and Mass Categorical Violence, ha sottolineato «la scarsissima e marginale partecipazione del nostro Paese alla grande stagione di ricerca [sul genocidio] avviatasi alla fine del secolo scorso», con la conseguente mancata traduzione in Italia dei «lavori generali che hanno segnato questa stagione».

Non è solo una questione di ambiti di ricerca accademica, ma anche di arretratezza culturale che sfocia nell’ignoranza. Quando si afferma, ad esempio, che l’abuso del termine «genocidio» è un’operazione di revisionismo storico che ha relativizzato la Shoah e ridotto Auschwitz a un’atrocità come tante, si ignora che nel campo degli studi sul genocidio il superamento del dogma della “unicità” del genocidio è un risultato acquisito da anni:

«se il genocidio come fenomeno deve essere inteso storicamente, l’Olocausto non deve più essere visto come “unico” ma come parte di un continuum della storia, la cui evidenza risulta, se non nella definizione dela modernità, della costruzione della nazione su basi razziali, etniche, politiche e di sviluppo che hanno consentito la realizzazione le peggiori atrocità in nome del “progresso” e della “purezza organica”» (grassetto nostro).

È un’affermazione dello storico Dan Stone che ha più di vent’anni.

Lo stesso Lemkin era ben consapevole che esiste un genocidio ontologico, strutturale; ed esistono specifici genocidi storici, che variano fra loro per modalità:

«Tecniche di genocidio fisico si sono ripetute nel corso della storia. I primi cristiani furono giustiziati o gettati in pasto alle bestie feroci per essere distrutti. Gli ugonotti furono uccisi nel modo più barbaro. Un modo scientifico di uccidere è stato inventato dai nazisti, quando vennero messe in funzione le camere a gas».

Parimenti, l’uso del termine genocidio – quantomeno come proposta – per la Nakba non è una invenzione delle piazze cosiddette pro-Pal: è quantomeno dall’inizio dello scorso decennio che storici quali Martin Shaw – contro il quale polemizzò allora Bartov –, Damien Short, Haifa Rashed, John Docker hanno avviato la discussione – con esplicito riferimento agli strumenti metodologici forgiati da Lemkin – sull’intreccio fra genocidio, colonialismo d’insediamento e Nakba.

Per questo non stupisce che A. Dirk Moses – uno dei principali interpreti e prosecutori dell’opera di Lemkin – abbia intitolato il suo articolo sull’offensiva scatenata contro Gaza e il suo popolo «More than Genocide» (Boston Review, 14 novembre 2023), mentre Raz Segal ha parlato di «A Text-book Case of Genocide» (Jewish Current, 13 ottobre 2023). Ma di questi interventi c’è stata un’eco, in Italia, solo nelle pagine di Enzo Traverso– che lavora negli USA – nel suo Gaza davanti alla storia.

Una precisazione, prima di procedere. «Genocidio» è una parola, e le parole non sono cose. Non sono neanche nomi di cose. Sono nomi di immagini mentali, che si formano attraverso esperienze. Questa parola non può suonare, né significare, nello stesso modo per un sopravvissuto, uno storico, un giurista. Di questo bisognerebbe sempre tener conto: non si possono inseguire i vissuti altrui e piegarli all’univocità semantica.

Proprio per questo, però, storici e giuristi hanno il dovere di attenersi alla definizione giuridica di genocidio, quella della Convenzione del 1948, soprattutto nella misura in cui è sottoscritta e vigente. Lo stesso, a maggior ragione, deve valere per chi esercita il mestiere della politica. Per questo la risposta di uno storico di valore come Carlo Ginzburg alla domanda se sia lecito parlare di genocidio – «Mi limiterò a citare la risposta data qualche giorni fa, a questa domanda, da Tatiana Bucci, 88 anni, sopravvissuta ad Auschwitz: “È un massacro. Lo vuole chiamare genocidio? Cosa cambia? Non vi colgo alcuna differenza”» – non è all’altezza della sua scienza: perché confonde le acque fra la memoria della sopravvissuta e il mestiere dello storico.

È, la convenzione del 1948, una stella polare alla quale non possiamo rinunciare, soprattutto in un’epoca nella quale alcuni storici, o sedicenti tali, frequentano quei bar sport social nei quali si buttano parole a caso, si esibiscono definizioni di genocidio-fai-da-te e si confondono, per citare il Calvino delle Lezioni americane, le precise parole col cazzeggio che sfocia nella peste del linguaggio.

Per comprendere il ruolo che Omer Bartov riveste nei Genocide Studies basterebbe scorrere l’elenco dei suoi libri. All’interno di questa lista, il capolavoro Anatomy of a Genocide: The Life and Death of a Town called Buczacz ha, nel suo campo, la stessa importanza del capolavoro di Georges Duby La domenica di Bouvines per la storiografia medievale. Con un lavoro speso «attraverso due decadi, tre continenti, nove nazioni», Bartov ha ricostruito la storia di un piccolo paese polacco, concentrando in questa minuta ricostruzione compiuta attraverso le voci dei sopravvissuti che ha rintracciato e intervistato per il mondo l’intera Shoah: una monade che contiene l’universo.

Per comprendere il ruolo che Omer Bartov riveste nei Genocide Studies basterebbe scorrere l’elenco dei suoi libri. All’interno di questa lista, il capolavoro Anatomy of a Genocide: The Life and Death of a Town called Buczacz ha, nel suo campo, la stessa importanza del capolavoro di Georges Duby La domenica di Bouvines per la storiografia medievale. Con un lavoro speso «attraverso due decadi, tre continenti, nove nazioni», Bartov ha ricostruito la storia di un piccolo paese polacco, concentrando in questa minuta ricostruzione compiuta attraverso le voci dei sopravvissuti che ha rintracciato e intervistato per il mondo l’intera Shoah: una monade che contiene l’universo.

Ancor più importante è la successiva raccolta del 2023 Genocide, the Holocaust and Israel-Palestine, nella quale, attraverso il saggio «Return and Displacement in Israel-Palestine», Bartov imposta il rapporto fra due «eventi paralleli e inconciliabili», la Shoah e la Nakba:

«Politici, studiosi, poeti e scrittori israeliani hanno ripetutamente invocato la relazione tra l’Olocausto e la fondazione dello Stato di Israele, spesso per scopi molto diversi. Eppure alcuni degli aspetti più intricati di questi legami non sono mai stati esplorati a sufficienza, anche perché hanno a che fare con due assiomi ideologici incontrovertibili e tuttavia inconciliabili: in primo luogo, che l’assassinio di massa degli ebrei europei ha dimostrato l’urgente necessità di uno Stato-nazione ebraico; e in secondo luogo, che l’egemonia nazionale ebraica è stata istituita trasformando la maggioranza araba in quelle parti della Palestina mandataria che divennero lo Stato di Israele in una minoranza attraverso espulsioni di massa. In entrambi i casi, l’orologio della storia è stato resettato per iniziare a contare solo dopo la catastrofe: il genocidio nazista degli ebrei è stato presentato come una conseguenza inevitabile della Diaspora, che quindi dovette essere abbandonata e dimenticata; e alla distruzione quasi totale della civiltà palestinese dovette seguire la cancellazione delle sue residue tracce materiali e la cancellazione della sua memoria, consentendo così al nuovo status di ‘minoranza araba’ di apparire come se fosse sempre stato tale».

Quello su cui Bartov riflette è che la ricostruzione storiografica attraverso le testimonianze, cioè attraverso le narrazioni in prima persona, si scontra con la constatazione che lo stesso evento può essere oggetto di narrazioni contrapposte ed escludenti. Nel suo lavoro sulle prime generazioni di arabo-palestinesi ed ebrei all’interno dello Stato ebraico, impostato nell’ultimo saggio della raccolta (e su cui sta ancora lavorando), Bartov sostiene la necessità non solo di ascoltare le «storie in prima persona» di ambedue i gruppi, ma anche del reciproco ascolto fra gli uni e gli altri:

«ascoltare le storie degli altri e riconoscere l’evoluzione reciproca del rapporto con il luogo di nascita può diventare un primo passo nel lungo cammino verso la riconciliazione».

Questa storiografia militante si coniuga con l’impegno in favore del movimento A Land for All, che sostiene il superamento del progetto politico «due popoli due Stati», ormai impraticabile. Progetto certo irrealizzabile oggi, ma che può essere impostato come prospettiva di lungo periodo.

Queste note erano necessarie per inquadrare nella giusta prospettiva ciò che Bartov ha scritto e fatto fra l’ottobre 2023 e l’intervento sul New York Times del luglio 2025; cioè prima del suo franco riconoscimento che quello in atto a Gaza è, per uno storico quale lui è, un innegabile genocidio.

Nelle settimane successive al 7 ottobre e all’inizio dell’offensiva militare contro la popolazione di Gaza, Bartov è intervenuto più volte: sul New York Times il 10 novembre, su AnalystNews il 4 dicembre, e poi come firmatario di una lettera aperta di studiosi del genocidio il 20 novembre; inoltre, sul forum Council for Global Cooperation il 12 marzo 2024.

La sintesi della sua posizione, nei primi mesi della guerra, è che, prendendo alla lettera la definizione di genocidio della Convenzione ONU, non si potesse ancora parlare di genocidio in atto; ma che si potesse parlare di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, nonché di evidente intenzione di commettere genocidio da parte di esponenti del governo israeliano.

Per non fraintendere questo passaggio, è necessario ricordare che il diritto internazionale umanitario non pone una gerarchia di valore fra le diverse tipologie di crimini internazionali: genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità sono sollo stesso piano, dal punto di vista del diritto e della eventuale pena.

Infine, quello in corso sembrava a Bartov potesse configurarsi come pulizia etnica: che è un atto, in sé criminale, che può sfociare nel genocidio. La pulizia etnica si configura a volte come l’ultimo passo prima dell’avvio del genocidio, a volte come il primo atto di un genocidio in corso. In ogni caso non è possibile evocarla senza essere consapevoli che si sta entrando nel campo d’esistenza del genocidio.

In altri termini, se per un verso Bartov sosteneva che non si potesse parlare in termini giuridici di genocidio, al tempo stesso poneva le condizioni di possibilità di un riconoscimento del genocidio. Condizioni che nel testo del 2025 – anticipato da un’intervista su Jacobin dell’aprile 2025 nella quale il mutamento di tono appare evidente – sono riconosciute come effettive.

Nello stesso tempo, Bartov non ha cessato di denunciare la deriva di estrema destra – fino a parlare di «certified Jewish supremacists», «che compongono il suo [di Netanyahu] governo, che sono razzisti, fascisti, i peggiori tipi di persone che si possano immaginare».

Bartov stesso è stato vittima della violenza di militanti di estrema destra che hanno cercato di impedirgli di parlare in pubblico, in occasione del suo ritorno in Israele nell’estate del 2024, e ne ha parlato in un lungo testo sul Guardian del 13 agosto 2024. In quell’occasione ha descritto così la società israeliana:

Bartov stesso è stato vittima della violenza di militanti di estrema destra che hanno cercato di impedirgli di parlare in pubblico, in occasione del suo ritorno in Israele nell’estate del 2024, e ne ha parlato in un lungo testo sul Guardian del 13 agosto 2024. In quell’occasione ha descritto così la società israeliana:

«Oggi, in vaste fasce dell’opinione pubblica israeliana, compresi coloro che si oppongono al governo, due sentimenti regnano sovrani. Il primo è una combinazione di rabbia e paura, il desiderio di ristabilire la sicurezza a tutti i costi e una totale sfiducia nelle soluzioni politiche, nei negoziati e nella riconciliazione. Il teorico militare Carl von Clausewitz osservò che la guerra era la continuazione della politica con altri mezzi e avvertì che senza un obiettivo politico definito avrebbe portato a una distruzione illimitata. Allo stesso modo, il sentimento che ora prevale in Israele minaccia di fare della guerra il proprio fine. In quest’ottica, la politica è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi piuttosto che un mezzo per limitare la distruzione. Questa è una visione che alla fine può portare solo all’autoannientamento.

Il secondo sentimento dominante – o meglio, la mancanza di sentimento – è il rovescio della medaglia del primo. È la totale incapacità della società israeliana odierna di provare empatia per la popolazione di Gaza».

Nei primi interventi, Bartov aveva insistito sulla possibilità di fermare l’offensiva, e aveva affermato di credere che fosse ancora possibile trovare un linguaggio che non fosse quello delle armi. Il suo diniego adusare espressioni irrevocabili nasceva anche da questa flebile speranza. È in quest’ottica che Bartov ha denunciato la «militarizzazione del linguaggio», sul Council for Global Cooperation, nel già citato testo dal titolo significativo, «Weaponizing Language. Misuses of Holocaust Memory and the Never Again Syndrome»:

«ciò di cui abbiamo bisogno ora è chiarezza e scopo. La terminologia dovrebbe essere applicata precisamente, come strumento per comprendere e definire gli eventi piuttosto che come uno strumento della politica. Lo scopo di tale chiarezza deve essere quello di trovare una via d’uscita dal caos».

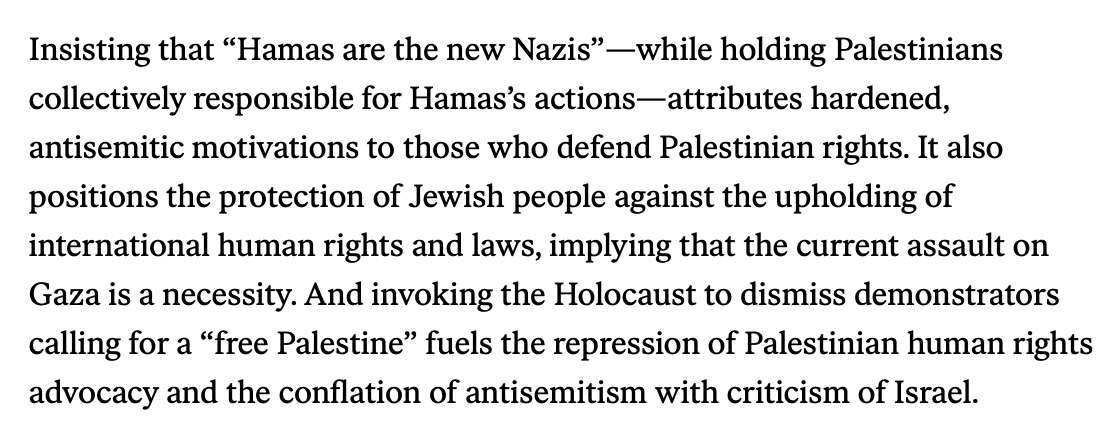

Ma già il 20 novembre 2023, assieme a molti importanti studiosi della Shoah e dell’antisemitismo, aveva sottoscritto una lettera aperta pubblicata sulla New York Review of Books «sull’abuso della memoria dell’Olocausto», nella quale si affermava:

«I leader israeliani e altri stanno utilizzando la cornice dell’Olocausto per descrivere la punizione collettiva inflitta da Israele a Gaza come una battaglia per la civiltà di fronte alla barbarie, promuovendo così narrazioni razziste sui palestinesi. Questa retorica fa sì che si separi questa crisi attuale dal contesto da cui è sorta. Settantacinque anni di sfollamenti, cinquantasei anni di occupazione e sedici anni di blocco di Gaza hanno generato una spirale di violenza in continuo deterioramento che può essere arrestata solo con una soluzione politica. Non esiste una soluzione militare in Israele-Palestina: mettere in atto una narrazione dell’Olocausto in cui un “male” deve essere sconfitto con la forza non farà altro che perpetuare una situazione di oppressione che dura già da troppo tempo.

Insistere sul fatto che “Hamas sono i nuovi nazisti” – mentre si ritengono i palestinesi collettivamente responsabili delle azioni di Hamas – significa attribuire motivazioni spietate e antisemite a coloro che difendono i diritti dei palestinesi. Ciò, inoltre, contrappone la protezione del popolo ebraico contro il rispetto dei diritti umani e delle leggi internazionali, il che implica giustificare come necessario l’attuale attacco a Gaza. E invocare l’Olocausto per respingere i manifestanti che chiedono una “Palestina libera” alimenta la repressione della difesa dei diritti umani palestinesi e la confusione dell’antisemitismo con la critica a Israele».

È in questa prospettiva – nella quale convergono il fallimento degli appelli alla ragionevolezza e al rispetto dei diritti umani, e la crescente autoaffermazione dell’opinione pubblica globale, che vanno lette le parole scritte da Bartov nel luglio 2025 (grassetto nostro):

«La mia conclusione inevitabile è che Israele sta commettendo un genocidio contro il popolo palestinese. Sono cresciuto in una famiglia sionista, ho vissuto la prima metà della mia vita in Israele, ho prestato servizio nell’esercito israeliano come soldato e ufficiale e ho trascorso gran parte della mia carriera studiando e scrivendo sui crimini di guerra e sull’Olocausto, quindi è stata per me una conclusione dolorosa da raggiungere, a cui ho resistito il più a lungo possibile. Ma ho tenuto corsi sul genocidio per un quarto di secolo. So riconoscere un genocidio quando lo vedo».

Da storico puntiglioso, Bartov chiarisce qual è stato il punto di svolta nella sua lettura della guerra come genocidio:

«Il crimine di genocidio è stato definito nel 1948 dalle Nazioni Unite come “l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale”. Nel determinare cosa costituisce un genocidio, quindi, dobbiamo sia individuare l’intenzione sia mostrare che viene messa in atto [corsivo nostro]. Nel caso di Israele, questa intenzione è stata espressa pubblicamente da numerosi leader e funzionari pubblici. Ma l’intenzione può anche essere dedotta dal metodo delle operazioni sul campo, e questo metodo è diventato chiaro nel maggio 2024 – e poi sempre dei più – con la distruzione sistematica della Striscia di Gaza per mano delle forze armate israeliane».

Per chi conosce la giurisprudenza sui crimini internazionali e sulla loro condanna, è trasparente il riferimento alla sentenza per il genocidio di Srebrenica. In quell’occasione, infatti, la Corte Penale Internazionale ha affermato che l’intenzione può essere dedotta dal complesso delle condotte coordinate in atto: un’interpretazione giuridica importante, perché di rado si trova, nel caso di genocidio o crimini internazionali, la “pistola fumante”: basti pensare che solo da pochi anni è stata comprovata, da parte dello storico Taner Akçam, la veridicità dei telegrammi con cui fu avviato il genocidio armeno.

Per inciso, ma non per caso: una delle ultime battaglie combattute – e in questo caso vinta – da Raphael Lemkin è stata contro un’interpretazione restrittiva del concetto di responsabilità da parte del governo francese, che avrebbe reso di fatto imperseguibile – salvo un documento ufficiale scritto con l’ordine di esecuzione – i responsabili politici e militari dei genocidi. Si era negli anni in cui, da Lemkin a Sartre, da Fanon a Césaire, l’opinione pubblica mondiale denunciava il genocidio francese in Algeria.

Dire, come è stato fatto, che quella di Bartov non è una prova, ma una deduzione, è un sofisma di basso conio, la cui ragione sta nel non conoscere la materia. E questo rimanda al punto da cui ero partito.

Dopo il 7 ottobre 2023 si è creata una – nuova, ennesima – frattura nel discorso pubblico. In questo caso, fra chi ha capito che, quali che fossero le conoscenze possedute, bisognava rimettersi a studiare, e chi ha creduto di sapere già tutto, e ha continuato a interpretare un evento radicalmente nuovo con le stesse chiavi di lettura del passato: come don Quixote, ha creduto di trovare nel mondo la conferma del proprio codice cavalleresco, continuando a scambiare mulini per giganti e contadine per principesse.

I bar sport immateriali si sono riempiti di nuove clientele, nelle quali, appoggiati al bancone con un cocktail di qualità analoga alle argomentazioni che si formano e si disfano nel va-e-vieni, si esercita, quando va bene, «l’arte politica della compassione attentamente calibrata», e quando va male quella sorta di cinismo, che spesso scivola nell’infamia, di risolvere il problema morale di decine di migliaia di civili assassinati con esercizi di benaltrismo, o semplicemente girando la testa altrove.

Col paradosso di ritrovare nelle parole del presidente Mattarella – come fosse un pericoloso estremista e non un moderato dotato di un minimo di buon senso e di coscienza cristiana – echi di rivendicazioni, peraltro giustissime, che si gridavano nei cortei tanti anni addietro: che i responsabili di questi crimini non debbano restare impuniti, che debbano, insomma, pagare tutti e pagare tutto.

Se possibile, in una nuova Norimberga.

_

* Girolamo De Michele (Taranto, 1961) vive e insegna a Ferrara. Collabora con varie riviste, cartacee e on line, fra cui Il manifesto, doppiozero, estense.com. Tra le sue pubblicazioni: Storia della bellezza, a cura di e in collaborazione con Umberto Eco (2004); La scuola è di tutti. Ripensarla, costruirla, difenderla (2010); Filosofia. Corso di sopravvivenza (2011); la curatela dell’autobiografia in tre volumi di Toni Negri Storia di un comunista (2015-20); If the Kids are United. Musica e politica tra i 60 e gli 80, con Fant Precario (2017) e Un delitto di regime. Vita e morte di don Minzoni, prete del popolo (2023); e i romanzi Tre uomini paradossali (2004), Scirocco (2005), La visione del cieco (2008), Con la faccia di cera (2008), Le cose innominabili (2019) e Lo scacchista del diavolo (2023).

* Girolamo De Michele (Taranto, 1961) vive e insegna a Ferrara. Collabora con varie riviste, cartacee e on line, fra cui Il manifesto, doppiozero, estense.com. Tra le sue pubblicazioni: Storia della bellezza, a cura di e in collaborazione con Umberto Eco (2004); La scuola è di tutti. Ripensarla, costruirla, difenderla (2010); Filosofia. Corso di sopravvivenza (2011); la curatela dell’autobiografia in tre volumi di Toni Negri Storia di un comunista (2015-20); If the Kids are United. Musica e politica tra i 60 e gli 80, con Fant Precario (2017) e Un delitto di regime. Vita e morte di don Minzoni, prete del popolo (2023); e i romanzi Tre uomini paradossali (2004), Scirocco (2005), La visione del cieco (2008), Con la faccia di cera (2008), Le cose innominabili (2019) e Lo scacchista del diavolo (2023).

Il suo nuovo libro si intitola Il profeta insistente. Raphael Lemkin, l’uomo che inventò la parola genocidio. Lo presenterà alla libreria Modo Infoshop di Bologna, in dialogo con Wu Ming 1, lunedì 1 dicembre, h.17:45.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Raphael Lemkin e la nascita del termine genocidio. Audio della presentazione bolognese

Girolamo De Michele, in dialogo con Wu Ming 1 e con interventi del filosofo Stefano Bonaga, presenta il suo libro Il profeta insistente. Raphael Lemkin, l’uomo che inventò la parola genocidio (Neri Pozza, 2025). Modo Infoshop, Bologna, 1 dicembre 2025.

Su Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/it/podcast/radio-giap-rebelde/id1224038765?i=1000739526746

Su Internet Archive:

https://archive.org/details/de-michele-wm-1-il-profeta-insistente-bo-01122025

“Quello in corso [l’operazione israeliana dopo il 7 ottobre] sembrava a Bartov potesse configurarsi come pulizia etnica: che è un atto, in sé criminale, che può sfociare nel genocidio”. Credo che il senso della cosa sia tutto qui. Perché insistere e accanirsi su una definizione semantica? Era ed è in corso un crimine contro l’umanità messo in atto da uno Stato sovrano attraverso un governo eletto democraticamente. Ha ragione Tatiana Bucci citata da Ginzburg: che differenza fa? Se ci accordassimo di essere di fronte ad un genocidio cosa cambierebbe per i gazawi? Forse che la corte internazionale prenderebbe in considerazione la cosa? Lo ha fatto, con nessun risultato che non sia stato il cambiamento di rotta di qualche volo di Stato. Più avanti si cita ancora Bartov: “La terminologia dovrebbe essere applicata precisamente, come strumento per comprendere e definire gli eventi piuttosto che come uno strumento della politica”. È davvero così indispensabile? Il senso della politica di Netanyahu è cavalcare “la totale incapacità della società israeliana odierna di provare empatia per la popolazione di Gaza”. Questa mancanza rimane, a prescindere dalle definizioni che si sforzassero di catalogare con esattezza storica, giuridica e semantica. Rincorrere la definizione significa esporsi a sofismi tipo 6 milioni è genocidio, 70.000 non lo è, e hai voglia a richiamare il vocabolario o la Convenzione del 1948. Qui siamo di fronte ad una pulizia etnica, al tentativo di chiudere un conto che gli israeliani non hanno mai considerato chiuso. Genocidio, sterminio, eccidio, olocausto, annientamento; vale la pena combattere questa battaglia? In questo caso la forma è sostanza?

Approfitto per collegarmi indirettamente al tema dell’autoritarismo. Mi riferisco alla questione di più libri più liberi, sull’opportunità di partecipare, sulla polemica a distanza Zerocalcare-Saviano, sulla purezza, ecc. Chiedo scusa se vado fuori tema, ma chiedo all’autore, a WM, (e a chi volesse esprimersi) cosa ne pensano.

Io ne penso che abbiamo già dato nel 2019.

Quanto a PLPL, non dovrebbe nemmeno esistere, per tutte le ragioni spiegate da Loredana Lipperini su Lucy, e anche per altre. L’apertura ai nazi, paradossalmente, è il meno. O meglio, è una conseguenza di altro.

Ribalto la domanda: se non fa differenza chiamarlo genocidio o strage o in qualunque altro modo, perché c’è tutta questa riluttanza a chiamarlo genocidio, riluttanza che spesso si trasforma in contrarietà assoluta, con tanto di accuse infamanti per chi pronuncia the G-word? La mia risposta è poco filosofica e molto pratica, ed è basata sulla mia esperienza diretta in ambiente accademico: perché “se non è genocidio allora non è penale e quindi non è niente di che”, e “se non è niente di che, allora che ne parliamo a fare? Torniamo a occuparci delle cose serie, come ad esempio i punti stipendiali e i parametri anvur”. Sottotesto: non rompeteci il cazzo con sto genocidio, altrimenti tocca mettere in discussione le collaborazioni col complesso militare-industriale, israeliano e non solo. Questo per quanto riguarda noi che assistiamo da lontano. Per quanto riguarda invece i paesi e gli eserciti direttamente coinvolti: se non fa differenza, perché Israele e Serbia si spalleggiano a vicenda da anni nel negare la qualifica di genocidio ai fatti di Srebrenica e Gaza?

Questo è indubbiamente vero, ma è solo un aspetto.

Il 21 novembre dell’anno scorso la CPI ha emesso un mandato d’arresto per crimini di guerra e crimini contro l’umanità nei confronti di Netanyahu. Questo non ha impedito, e non impedisce, a società e Stati che facevano affari con Israele prima di quella data, di continuare a farli. Il primo ministro israeliano è “ufficialmente” un criminale, con tanto di timbro e bollo (e definizione precisa), ma chi ha rapporti con lui e col suo Paese se ne sbatte altamente. L’argomentazione “se non è genocidio allora non è penale e quindi non è niente di che” è già saltata, perché siamo già nel penale. Possiamo ragionevolmente aspettarci che sarebbe lo stesso anche se quello che accade a Gaza fosse ufficialmente definito genocidio. D’altra parte non siamo nel mondo capitalistico?

Quindi ci si può anche impegnare nella guerra sulla definizione, ma il bersaglio vero a mio parere è altrove. Sta nella presa di coscienza collettiva, nella mobilitazione globale (proprio qui si parlava della teoria dell’organizzazione politica di Rodrigo Nunes), cose che non hanno un assoluto bisogno della definizione di genocidio: se c’è è bene, se non c’è fa lo stesso, perché la sostanza non cambia.

Ultimo rilievo, e po mi taccio per davvero: se si cita la Corte Penale Internazionale bisogna farlo nei giusti termini. Il premier israeliano, e alcuni suoi ministri (così come i leader di Hamas, se non fossero nel frattempo stati uccisi) non è stato dichiarato “criminale”: è imputato di crimini internazionali, fra i quali il genocidio. Il che significa che siamo legittimati affermare che il genocidio esiste, ma all’interno di un discorso politico – ed è già molto, in verità. Per la sentenza bisogna attendere, e non dimenticare mai, mai, mai che la presunzione di innocanza è un argine sul quale non è possibile recedere. E quindi bisogna lottare per sostenere l’istanza del giusto processo, all’interno di regole certe, al quale i governanti israeliani devono a giusto titolo – anche se Israele non riconosce la CPI – essere sottoposti: che è cosa diversa dal liquidare il terreno del diritto. E quindi non cessare di produrre informazione, conoscenza, presa di coscienza per rafforzare e allargare l’opinione pubblica globale, sia nella sua capacità di influenzare le azioni dei governi, sia nella sua capacità di dare sostegno ai tribunali internazionali.

Dipende da cosa vogliamo fare delle parole. In fondo è un dato di fatto che a Gaza (o Srebreniza, Auschwitz, Nanchino, ecc.) è stato ucciso “un mucchio di gente”. Se però, oltre all’uso descrittivo (che non spiega il perché: come dire che la storia è un banco di macelleria, punto e basta) vogliamo arrivare alle intenzioni; se vogliamo, per usare le parole della Convenzione, reprimere, cioè punire i responsabili – e qui, ad esempio, tocca sapere se è stata un’azione militare sfuggita di mano, oppure l’esecuzione di un ordine attraverso un insieme di azioni coordinate; se vogliamo *prevenire*, cioè scomporre il “mucchio” nelle sue singole componenti, in modo che il presentarsi di una sola di queste faccia scattare il campanello di allarme (e qui puoi usare le specifiche azioni descritte dalla convenzione, come ha fatto la commissione indipendente dell’ONU nel suo rapporto del settembre scorso, oppure i 10 step del genocidio individuati da Gregory Stanton): allora devi usare le parole appropriate. Come del resto nella vita quotidiana, se mi si passa l’esempio: io posso andare in ferramenta a chiedere il coso per cosare le cose così, e sapere che il ferramentaio (che Umberto Eco diceva essere il miglior semiologo del mondo) mi darà l’atttrezzo che mi serve; ma lui quell’attrezzo può darmelo perché quando lo ha cercato in catalogo e ordinato dal fornitore lo ha cercato nel catalogo giusto, chiamandolo per il suo giusto nome. Tornando dal comico al tragico: la parola “massacro” non mi dice che il bombardamento ha per scopo l’intenzione di cancellare un gruppo protetto, o parte di esso; se questa intenzione c’è, si chiama “genocidio”.

Quindi la guerra di definizione, se fai lo storico o il giurista, o l’insegnante, serve. E non è alternativa, ma coesistente alla mobilitazione delle coscienze – anzi: proprio le piazze di settembre e ottobre hanno dimostrato che “genocidio” è diventato il nome dell’ingiustizia attorno al quale si sono agglutinate, spontaneamente per lo più, milioni di donne e uomini nel mondo. Segno che le parole servono.

Aggiungo: su questo non pretendo di poter convincere alcuno, ma bisogna aver fiducia nel diritto internazionale. È ciò che mi ha insegnato Francesca Albanese. Per quanto si possa, e si deva, criticare il diritto come sapere borghese, e criticarne la sua pretesa di comprendere ed esaurire il reale, ci sono dei momenti in cui il diritto va affermato con e nelle lotte: allora diventa un campo di battaglia. Certo, il diritto ha i suoi tempi, che sono diversi da quelli della lotta politica (altra ragione per non smettere di lottare): ma in questo momento costituisce un argine alla pretesa delle destre al governo di riproporre la supremazia senza controllo degli Stati sovrani, senza i limiti delle istituzioni giuridiche sovranazionali. È la stessa pretesa di governare senza limiti derivanti dal riscaldamento globale, dalle emergenze globali della carestia, delle guerre per le risosrse minerarie, dalle migrazioni globali, e via enumerando. È l’esatto contrario – anzi: il contraddittorio – della visione politica che Trump ha esplicitato nel suo “National Security Strategy 2025”, dove i problemi sono scomposti in singole entità riferite al solo Stato sovrano nella misura in cui concernono, o meno, al benessere di quel singolo Stato.

“Insistere sul fatto che “Hamas sono i nuovi nazisti” – mentre si ritengono i palestinesi collettivamente responsabili delle azioni di Hamas – significa attribuire motivazioni spietate e antisemite a coloro che difendono i diritti dei palestinesi” (estratto dell’articolo).

Non vedo come si possano definire antisemite le azioni di popoli o gente di etnia….semita. I palestinesi sono semiti come lo sono gli ebrei e gli arabi tutti. Non mi sembra che questo piccolo particolare sia ben compreso a sinistra, e mi dispiace, perché è già di per sé uno scivolamento sulle posizioni del governo Netanyahu e dei sostenitori nostrani veramente antisemiti, ieri verso gli ebrei e oggi contro i palestinesi..

Sinceramente io smetterei anche di usare queste categorie, «popoli semiti» ecc. Sono residui di XIX secolo, retaggio dell’idea che lingua, cultura, “razza”/etnia e nazione – termine che deriva da «natus» – debbano coincidere. Tuttalpiù ci sono popolazioni che parlano lingue dette «semitiche», anche se l’origine biblica del termine è comunque pericolosa, perché contiene l’idea della discendenza da uno dei figli di Noè.

Nei paesi nordafricani e mediorientali, ad ogni modo, ci sono anche gruppi che parlano lingue non classificate come «semitiche». Il berbero, parlato in Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto, non è una lingua semitica. Chi ha come lingua madre il berbero è cittadino di cosiddetti «paesi arabi», ma a rigore non è «semita». Insomma, eviterei questo terreno perché son tutte sabbie mobili.