Roma, festival Contrattacco, 14 giugno 2025: presentazione del libro di Wu Ming 4 Il calcio del figlio.

Una decina di giorni fa Loredana Lipperini ha chiesto a Wu Ming 1 un parere sulla profonda crisi dell’editoria italiana – certificata dall’ultimo rapporto AIE sulle vendite – e su certe polemiche speciose che proprio lo stato di crisi alimenta. Roba del tipo: «La provocazione-sfogo dello scrittore Pincopallino: “Non ha più senso presentare i libri”»

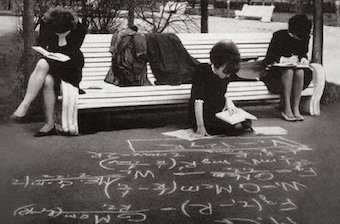

Lo scambio è diventato un’intervista e il raggio si è ampliato. Tra i temi toccati: la necessità, ora più che mai, di ritrovarsi e stare insieme; l’importanza dei gruppi di lettura; le peculiarità dell’approccio di Wu Ming e il senso del continuare a fare letteratura in questo paese.

Che poi è: il senso del continuare a fare in questo paese. A sbattersi, impegnarsi, lottare.

L’intervista è uscita oggi sulla rivista on line Lucy (sulla cultura). Ci teniamo a precisare che noi non le avremmo mai dato un titolo del genere, ma amen! 🫠 Buona lettura.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

ciao, prima volta che commento.

ho letto l’intervista. a un certo punto wm1, parlando di majakowski, lo cita e dice qualcosa riguardo a una certa parola russa “byt”. “La barca dell’amore si è sfasciata contro la vita quotidiana”

studiando un po’ di russo (sono totalmente un principiante) ed essendo curioso mi son chiesto a quale parola facesse riferimento (forse бить cioè colpire? быть da escludere perché è il verbo essere – queste due parole si pronunciano simili a un orecchio italiano) o forse una parola più antica che non si usa molto al giorno d’oggi. niente ero curioso di sapere quale sia questa parola precisamente.

ciao grazie buona giornata

Ciao Gioele, nessuno di noi è esperto di russo, ma la parola è быт.

A quanto pare, deriva dal verbo essere, быть.

Qui e qui un paio di articoli sul tema e sul suo legame con la poesia di Majakovskij e il formalismo russo.

Vorrei far notare un particolare che, purtroppo, rende il quadro forse anche piú tetro.

Comprare un libro non significa leggerlo. Scaffali e comodini sono appesantiti da pagine e pagine di buone intenzioni.

Il valore del discorso commerciale, da questo punto di vista, credo sia valido ma puramente referenziale.

Basta poi guardrarsi intorno: leggere su carta stampata, un giornale per esempio, è attività di nicchia, un rito raro e bizzarro, al limite dell’incomprensibile per la stragrande maggioranza degli esseri coscienti. Una prassi tanto intima quanto anomala, mantenuta in vita forse solo per abitudine da una risoluta ma ristrettissima minoranza.

Esattamente come le presentazioni dei WM. E non è detto che ciò sia un male.

A proposito di quelli che WM1 chiama “fattori di disturbo”

« […] si parla molto delle serie TV.»

Aggiungerei che non si parla abbastanza dei videogiochi. Qualche dato.

Quella dei videogames è un’industria che vanta ormai un fatturato che supera di svariati milioni quello dell’industria musicale e del cinema/TV messe insieme. E questo accafe da anni; picchi vertiginosi sono stati raggiunti, immancabilmente, tra il 2019 e il 2022.

Giusto per farsi un’idea della “competition” e dare un contesto alla mia definizione di nicchia: al 2023, sul mercato globale, c’erano tre miliardi di giocatori/giocatrici definitx attivx.

Grand Theft Auto, uno dei giochi piú famosi ha un fatturato di $ otto miliardi. La cifra supera quella dei tre blockbusters hollywoodiani di maggior successo di sempre, messi insieme: Avatar, Avengers: Endgame e Avatar: the Way of Water.

Non si pensi poi che sia una questione esclusivamente generazionale oppure di genere: per quanto riguarda, per esempio, gli USA, secondo la Entertainment Software Association, il 76 per cento dei giocatori sono adulti e di questi il 48 per cento si identificano nel genere femminile.

Insomma, nel [poco] tempo libero, piú che guardare filmetti e serie TV, pare si smanetti di brutto.

A integrazione, va detto che, da quando esistono i libri, non c’è mai, ma proprio mai stata un’epoca in cui chi li leggeva non fosse parte di una ristretta minoranza. Non è far parte di una minoranza il problema, ci siamo abituatissimi. Il problema è che su quella minoranza gravano ulteriori e nuove difficoltà. Vita troppo di merda, troppi libri (e questo confonde le idee) e troppo costosi, troppo poco tempo per sé, troppi canti di sirene su come impiegarlo in altri modi, troppe incertezze sul ricambio generazionale (cioè sulla prospettiva di tramandare l’abitudine e la passione di leggere, ma va detto che certezze sul tramandare non ci sono quasi mai, in nessun ambito). A differenza di quanto strilla il titolo che hanno messo su Lucy, io non ce l’ho un’idea su come «salvare l’editoria italiana», ma ci sono buone pratiche che possono aiutare chi si ostina ad amare i libri, e di quelle volevo parlare.

Aldous Huxley nel 1956 scrisse un saggio breve intitolato «Censura e letteratura parlata». Fa parte di una raccolta intitolata «Adonis and the alphabet.» Non so se esiste una traduzione in italiano.

Nel saggio Huxley afferma che «il grande silenziatore che attutisce e spegne ogni canale di trasmissione artistica e intellettuale è il denaro. Nessun diabolico dittatore ha disposto questa censura. È apparsa automaticamente e involontariamente. Però, anche se involontaria, è tuttavia efficace e dannosa.»

La sua tesi è che (traduzioni mie, a braccio):

«[…] nei governi democratici la parola e il silenzio, la propaganda e la censura non sono imposte da un unica volontà. Semplicemente accadono sotto l’influenza di pressioni economiche, frutto di una varietà di interessi e volontà. Sono interessi e volontà di vario tipo: filosofico, religioso, politico e, sopratutto, commerciale.»

Continua…

…

Proponeva poi alcune “soluzioni”. La più «semplice e ovvia» quella dei sussídi, privati, e diceva:

«La censura imposta dai costi è talmente efficace che, non ci fossero “gli angeli” non esisterebbe alcuna “worst-selling literature” ad allegerire l’enorme massa di conformismo artistico e intelletuale.»

Usa il termine “angeli” per definire ricchi editori dell’era post bellica e varie fondazioni disposte a pubblicare letteratura nonostante fosse evidente che vi erano scarse probabilità di generare un ritorno sugli investimenti.

Non so se oggi sopravvivono ancora ne come vengano definiti dagli addetti ai lavori questi cosidetti “angeli” dell’editoria. A me sembra, fortunatamente, di si ma mi farebbe piacere averne una qualche conferma.

Un alternativa, che il nostro Aldous aveva in qualche modo anticipato, era poi il “self publishing”, tirando in causa addirittura il Petraraca e Bocaccio quali eccelsi precursori di questa non-poi-cosí-moderna forma di autoproduzione nonche lotta alla censura commerciale.

«Nel giro di qualche anno potremmo aspettarci di veder nascere cooperative di autori impopolari ciclostilare i loro lavori e venderli per posta a pochi selezionati aquirenti interessati alle sperimentazioni artistiche, per niente intimoriti da pensieri “pericolosi”.»

Ma la soluzione piú interessante secondo me, quella che poi si ricolegga al lavoro portato avanti dai WM, è la letteratura parlata. Huxley auspicava il recupero della tradizione dei cantastorie, dei menestrelli. Suggeriva inoltre già nel ‘56 lo sviluppo di una versione in vinile dei moderni audiolibri.

«In this universally educated population […] it can be shown experimentally that, if you can get these non readers, poor readers or reluctant readers to listen to someone else reading aloud from a book which they themselves would never dream of opening, many of them would not only understand what is being read, but will become passionately interested in it.»

Ci sarebbero altri paragrafi che varrebbe la pena citare ma mi fermo qui.

Buon lavoro.

Il collega Fabio Geda mi segnala che nell’intervista su Lucy c’è un’affermazione inesatta: «nel 2024 in Italia solo novanta libri hanno venduto più di ventimila copie».

Intendevo dire che, al momento, Gli uomini pesce sta in una fascia di vendite, quella tra 20mila e 30mila copie, che nel 2024 ha annoverato solamente 90 titoli, ma mi è venuta una formulazione errata.

I titoli del 2024 che hanno superato la soglia di 20mila sono di più, da quest’articolo del Post si ricava che sono circa duecento.

La sostanza non cambia: nel 2024 solo lo 0,2% delle nuove uscite ha venduto più di ventimila copie, anziché lo 0,1% come si evinceva dalla mia frase.

Era comunque buono specificarlo, per la precisione, epperciò ringrazio Fabio.

Forse si può anche osare qualcosa di nuovo, un vero cambio di paradigma. Nel mio piccolo – un po’ scherzosamente – ho provato a redigere questo:

*Manifesto della Scrittura Post-Umanistica*

1) Scrivi per essere frainteso.

2) Abbraccia il caos come unica forma di ordine.

3) Dimentica la coerenza, tradisci la sintassi.

4) Fai della lunghezza un atto politico.

5) Condividi il potere con la macchina, umanizzandola.

6) Trasforma il lettore in complice e sabotatore.

7) Contamina il calcolo algoritmico-statistico con il delirio poetico. E viceversa.

8) Rivendica sempre la carne anche attraverso il silicio.

9) Rinnega ogni centro e coltiva le fratture.

10) Scrivi senza preoccuparti di essere letto.

Chi vuole firmare questo Manifesto deve accettare di violarlo ogni volta che scrive.