Dopo decenni di assenza è tornato in libreria il romanzo di William Morris Il sogno di John Ball (Alegre, €15, p. 135), con una nuova traduzione e una lunga prefazione, entrambe firmate da Wu Ming 4.

Torna in libreria mentre un nuovo movimento sorge nel paese e nel mondo, mosso dal rifiuto di assistere impotenti allo sterminio della popolazione palestinese nell’indifferenza – e spesso con la complicità – di troppi governi. Una nuova generazione si è mossa, riempiendo non solo le piazze, ma le città intere. Senza la “rete” di strutture pre-esistenti, o comunque eccedendo qualunque organizzazione politica già in essere.

Torna in libreria mentre un nuovo movimento sorge nel paese e nel mondo, mosso dal rifiuto di assistere impotenti allo sterminio della popolazione palestinese nell’indifferenza – e spesso con la complicità – di troppi governi. Una nuova generazione si è mossa, riempiendo non solo le piazze, ma le città intere. Senza la “rete” di strutture pre-esistenti, o comunque eccedendo qualunque organizzazione politica già in essere.

È l’irrompere sulla scena delle mobilitazioni di massa di persone che per troppo tempo si sono sentite descrivere come alienate, social-dipendenti, apatiche ecc.

Persone che quand’erano adolescenti, durante la pandemia, vennero rinchiuse nelle loro stanze e colpevolizzate perché non si ammalavano, trattate alla stregua di “untori” egoisti e menefreghisti, e i cui corpi vennero confinati e mortificati.

Giovani che oggi hanno vent’anni o poco più e che riscoprono quei corpi e la forza che dà essere fisicamente insieme in un numero incalcolabile, con un sentimento condiviso.

Ogni vera lotta ha questa componente fisica, sensuale, perfino erotica. Ben venga.

Agli old fellows dei passati cicli di lotta spetta il compito di non imbrigliare questo afflato dentro vecchi parametri, di non pretendere di saperla più lunga, di non puntare il dito come vecchie cariatidi stizzose, o peggio ancora, parassitare questa nuova generazione come opportunità di una seconda giovinezza. C’è probabilmente più da imparare che da insegnare. Ma bisogna esserci, appena due file più indietro, a fare la nostra parte. Così che voltandosi, quei ragazzi e ragazze possano vederci e sapere che ci siamo, che non siamo a casa a guardarli in video, a giudicarli da lontano.

Chissà che, sullo sfondo di una tragedia immane e di questa nuova stagione di conflitto, la riedizione di un romanzo “rivoltoso” come Il sogno di John Ball non sia una coincidenza significativa.

Ci sono in effetti almeno tre buoni motivi per recuperare questo classico della letteratura politica del tardo Ottocento.

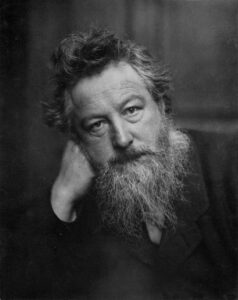

Il primo motivo è proprio la sua collocazione temporale. Morris è uno dei padri del socialismo britannico, un marxista sui generis contemporaneo di Marx (e altrettanto barbuto), che scrive da una prospettiva non ancora “curvata” dalle letture e dalle esperienze novecentesche. Questo gli garantisce una freschezza dello sguardo che qualcuno potrebbe ridurre a naïveté, ma è invece soprattutto nitore, lucidità di visione.

Morris infatti immagina di viaggiare oniricamente nel passato e di ritrovarsi nel pieno della Rivolta dei contadini del 1381, di prendervi parte ed essere poi intervistato dal leader spirituale degli insorti, il prete ribelle John Ball. Deve così spiegare a un uomo medievale, nei termini più elementari possibili, le trasformazioni del tempo a venire, ovvero l’avvento del capitalismo. Ne risulta una lezione basilare, tanto più efficace perché presentata nella forma letteraria.

Il secondo motivo è l’originale visione della storia che Morris evoca nel suo racconto, che è quella di un socialismo non progressista, o meglio, non sviluppista. Vale a dire che proprio nel Medioevo Morris non solo legge i prodromi di comunismo che rivivranno nella lotta di classe dell’epoca contemporanea, ma soprattutto individua elementi che i secoli successivi hanno cancellato in quanto “arretrati” e quindi ineluttabilmente destinati a scomparire, la perdita dei quali secondo lui ha impoverito l’esistenza della classe lavoratrice.

Il secondo motivo è l’originale visione della storia che Morris evoca nel suo racconto, che è quella di un socialismo non progressista, o meglio, non sviluppista. Vale a dire che proprio nel Medioevo Morris non solo legge i prodromi di comunismo che rivivranno nella lotta di classe dell’epoca contemporanea, ma soprattutto individua elementi che i secoli successivi hanno cancellato in quanto “arretrati” e quindi ineluttabilmente destinati a scomparire, la perdita dei quali secondo lui ha impoverito l’esistenza della classe lavoratrice.

Questi elementi andrebbero recuperati e rigiocati contro la condizione a cui sono ridotti i lavoratori del suo tempo: il gusto del fare artigiano e quello del bello, la cura per l’ambiente, la cooperazione comunistica, la lentezza del vivere, ecc. Elementi che l’Occidente colonialista ha soppresso anche nelle altre culture, sottomettendole e imponendo il proprio modo di produzione, cioè di sfruttamento del lavoro e delle risorse.

In questo risiede l’aspetto più eretico della visione di Morris, per cui la rivoluzione che verrà avrà bisogno di riscoprire aspetti del passato premoderno, ovvero pre-capitalistico, non certo per tornare indietro, ma per proiettarli in avanti. Ne risulta una visione dialettica della storia non lineare né progressiva, che punta sul ridimensionamento dell’industrializzazione e sul recupero del municipalismo e della vita comunitaria a contatto con il territorio, come racconta nel suo romanzo utopico Notizie da nessun luogo, che per certi versi rappresenta il sequel del Sogno di John Ball.

Il terzo motivo riguarda proprio il territorio. Morris fu tra i primi a legare la lotta politica alla salvaguardia dell’ambiente e degli edifici storici dall’«ammodernamento» e dalla messa a profitto capitalistica. Fu una delle sue battaglie più importanti, e questo si evince anche dal suo romanzo, dove la cura collettiva della campagna prima della diffusione delle enclosures e dei pascoli risuona nelle descrizioni dei paesaggi naturali e antropizzati, degli edifici originali, perfino dei suoni e degli odori.

Il terzo motivo riguarda proprio il territorio. Morris fu tra i primi a legare la lotta politica alla salvaguardia dell’ambiente e degli edifici storici dall’«ammodernamento» e dalla messa a profitto capitalistica. Fu una delle sue battaglie più importanti, e questo si evince anche dal suo romanzo, dove la cura collettiva della campagna prima della diffusione delle enclosures e dei pascoli risuona nelle descrizioni dei paesaggi naturali e antropizzati, degli edifici originali, perfino dei suoni e degli odori.

Insomma, oltre che una bella storia di viaggi nel tempo, rivolta e amore per la cultura materiale e artistica, Il sogno di John Ball è anche un’agile cassetta degli attrezzi, un romanzo dritto come «una freccia da una iarda» lanciata oltre le macerie del Novecento, fino al presente.

Vale la pena dargli il bentornato.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)