Quando Margaret Powell pubblicò il suo memoriale, nel 1968, il mondo era cambiato dagli inizi della sua carriera. Soprattutto era cambiata lei stessa, dato che era diventata una scrittrice.

Era nata a Hove, una cittadina del sud dell’Inghilterra, sessantuno anni prima, seconda di sette figli di una famiglia poverissima. La madre faceva la donna delle pulizie, il padre era imbianchino, richiamato per la Grande Guerra, spesso disoccupato. Con una mente acuta in un corpo poco aggraziato e lungagnone, a tredici anni Margaret aveva dovuto rinunciare alla borsa di studio vinta per meriti scolastici e andare a lavorare. Cioè a fare l’unico lavoro che la sua condizione sociale le consentiva: la domestica, o meglio, la serva nelle case dei ricchi.

Ai piani bassi, il suo memoriale, caso editoriale a fine anni Sessanta, è stato recentemente pubblicato da Einaudi Stile Libero e lo si trova perfino nei centri commerciali, con una fascetta che ci ricorda che la fiction di successo Downton Abbey è ispirata a questo libro. In quarta di copertina viene perfino riprodotta la recensione del serial uscita su “La Repubblica”, come se il libro e la fiction televisiva fossero la stessa cosa (bah!). Ad ogni modo vale la pena ringraziare il successo di Downton Abbey se ha consentito di vedere pubblicata in italiano l’opera prima di Margaret Powell, a dimostrazione del fatto che un margine per i circoli virtuosi è ancora possibile perfino nel rimpallo tra tv nazionalpopolare e grande distribuzione.

Ai piani bassi è una lettura salutare, che calza come un guanto ai tempi moderni, anche se racconta la vita di una serva nelle magioni aristocratiche inglesi degli anni Venti e Trenta. La storia di Margaret, scritta in prima persona e costellata di aneddoti fulminanti, è esemplare non perché qualcuno potrebbe vederci in controluce il romanzo di formazione o perché abbia qualche insegnamento morale da offrire. Questa storia è esemplare perché racconta con un tono lieve, scanzonato ed efficacissimo il punto di vista “dal basso” della working class. Quello di un tempo antico, prima che la società subisse alcune grosse trasformazioni, ma in un certo senso quello di sempre.

La protagonista di questa storia è una ragazza con una spiccata consapevolezza di classe e una buona dose di incazzatura ab origine. Margaret ha imparato presto a non aspettarsi niente dalla vita, ma anche a bandire ogni fatalismo e a escogitare tutti i modi possibili per sopravvivere senza doversi umiliare né essere schiacciata: senza diventare serva “dentro”. Per lei si tratta di lavoro retribuito, bando alle ciance retoriche sull’etica del servizio, sulla devozione, di cui si vorrebbe ammantare il suo ruolo. Per questo rifiuta di legarsi a una sola famiglia, cioè di diventare una specie di famigliare di serie B, costretta alla riconoscenza e all’ossequio per tutta la vita. Preferisce cambiare impiego, spostarsi da una casa all’altra, capacissima di cogliere le differenze – perché, certo, ci sono i padroni perfidi e quelli più umani -, ma senza mai perdere il senso della reciproca diversità, della divisione tra “noi” e “loro”, tra chi ha tutto e chi ha poco o niente. Divisione che perfino i padroni buoni non perdono occasione di rimarcare, considerando la servitù una fetta di umanità sfortunata, da trattare bene, con accondiscendenza, purché non sorpassi certi limiti.

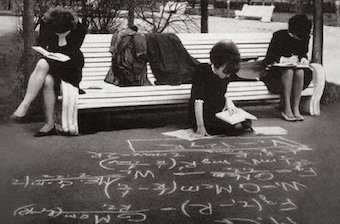

Invece Margaret, nonostante le tante umiliazioni subite, non solo azzarda, ma non si arrende nemmeno all’abbrutimento a cui la vita potrebbe facilmente condannarla. Da sguattera – il gradino più basso della servitù domestica – si improvvisa cuoca per passare di grado, si iscrive a improbabili corsi di cucina, si lancia in grottesche soluzioni gastronomiche (si trattasse anche di recuperare dalla spazzatura l’aringa rifiutata a pranzo, per servirla a cena con la salsa ai propri padroni). Ma soprattutto legge romanzi, brama una cultura. E quando nelle poche serate di libertà va in balera in cerca di un marito che possa affrancarla almeno in parte dalla vita al servizio dei ricchi, non prova a inventarsi un’avvenenza e una paraculaggine che non ha, ma pretende di conversare, di dire cose intelligenti, di parlare di Dickens e di Conrad. Questo ovviamente non rende più facile l’impresa che si prefigge, ma le impedisce di accontentarsi del primo venuto senza cervello.

Alla fine un marito lo troverà, metterà su famiglia, darà avvio a una seconda fase della vita. Per un pezzo farà la casalinga, con tre figli, e conoscerà una povertà non dissimile da quella di provenienza, con il marito chiamato in guerra, la Seconda, com’era accaduto a suo padre. Poi, per volere o per forza tornerà a servizio, in una società, quella post-bellica, dove ormai l’aristocrazia è in decadenza, lo sfarzo è perduto, resta soltanto l’arroganza rancorosa del O tempora, o mores, perché il personale domestico non accetta più di essere trattato come un tempo. Anche davanti a questo, Margaret è capace di cogliere il dramma umano delle anziane dame appassite senza bisogno di compiangerle. Così come non indulge mai nell’elogio della buona povertà, sventando il rischio di uno sbnobismo al contrario, quello di chi alla fine è riuscito a farcela, a studiare filosofia, storia e letteratura ai corsi serali, ad ampliare la propria cultura, a diventare perfino una scrittrice, e guarda indietro con indulgenza, sentendosi appagata delle proprie esperienze e della dura gavetta. No, Margaret conserva intatto il suo sano odio di classe, e non accetta che la sua storia diventi esemplare e consolatoria: «Sono povera, ma non per questo fingo che ci sia qualcosa di meraviglioso nella povertà. Essere ricca mi piacerebbe molto».

Fino all’ultimo questa storia rimane una storia di lotta di classe e lotta di genere come fossero la stessa cosa (e in effetti lo sono) che diserta ogni parabola morale dickensiana e anche il fatalismo a la Hardy, ribadendo la semplicità e l’ineluttabilità del conflitto in una società iniqua, divisa tra piani alti e piani bassi.

«So che il passato è morto e sepolto; ora cose del genere non succedono più. Ma credo valga la pena di non dimenticare che accadevano», dice Margaret. Vale la pena infatti. Ricordarsi da dove si proviene, quale storia c’è alle spalle di ogni conquista sociale, ottenuta grazie a una spinta di affrancamento che viene dai piani bassi, assai più che dai padroni illuminati che vivono al piano di sopra.

In un’epoca in cui la retorica dominante afferma che esiste un unico interesse comune, che padroni e sottoposti sono sulla stessa barca e possono stare nelle stesse liste elettorali, la storia vissuta e narrata di Margaret ci testimonia e ci ricorda proprio il contrario. Se una ragazza poco più che adolescente, provinciale e incolta, si rendeva conto già negli anni Venti che il paternalismo padronale fotteva i sottoposti, quanto è più sciocco doverlo subire oggi e vedersi governati da gente che condivide la stessa retorica (e che in certi casi si reputa pure “di sinistra”).

Leggere un libro come Ai piani bassi, scritto quarantacinque anni fa da un’attempata signora inglese, dà la misura di quanto sia cambiato il mondo e al tempo stesso di quanto la lotta per la dignità e l’eguaglianza sia perennemente necessaria e non vada mai dimenticata. Altrimenti è certo che la stessa merda ricomincia da capo.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Wa che storia, io vivo a Hove e non ne sapevo una sega. Magari vado a cercare un memoriale o qualcosa.

[…] In un’epoca in cui la retorica dominante afferma che esiste un unico interesse comune, che padroni e sottoposti sono sulla stessa barca e possono stare nelle stesse liste elettorali […]

Ragazzi io lo ridico… e ve lo scriverò su tutti i punti di contatto che avete\abbiamo sulla rete… Manca Nandropausa, manca uno spazio dove condividere le nostre letture o meglio manca uno spazio dove poter esprimere i nostri pensieri sulle letture fatte. Oh! che ci devo fare… e mi manca. :)

Comprendo bene, però noi ormai scriviamo una recensione a ogni morte di papa (io personalmente ne ho scritta una dal 2009 a oggi, mi sono completamente disamorato del genere), come potremmo resuscitare “Nandropausa”?

Ad ogni modo, anche senza recensioni, di libri altrui ne parliamo eccome, solo che preferiamo conversare con gli autori (come abbiamo fatto per “L’aspra stagione”, “Mugello sottosopra”, “Un Grillo qualunque”, “A Rugged Nation” etc.) o proporre “variazioni sul tema” ispirate a quelle letture (come nel caso delle uscite “tolkieniane”) o, ancora, registrazioni audio (es. la nostra conferenza su “Novantatré” di Hugo, la presentazione di “La scuola è di tutti” di De Michele, quella della nuova edizione di “Storia della follia” di Foucault…). Gli spazi per discutere dei titoli che segnaliamo ci sono, stanno in calce a quei post.

Se invece la lacuna che segnali è sulla *narrativa* *italiana* *di oggi*, è vero che siamo abbastanza lontani dalle “voghe” attuali – diciamo quelle consolidate dall’inizio della crisi, che ha incancrenito le tendenze già deteriori, ridimensionato le ambizioni di molti autori e impoverito i cataloghi (ex post, ci avevamo visto giusto a collocare la fine della parabola NIE al 2008). Leggiamo poco di quel che passa il convento e quindi segnaliamo poco.

Ricordo che abbiamo anche una “libreria” su Anobii, per chi volesse usarla:

http://www.anobii.com/wumingfoundt/books

scusate l’ot, ma ho cercato di capire da me ma neanche con wikipedia ne sono arrivata a capo (sicuramente colpa dell’ignoranza e dell’età): qual è il significato degli asterischi usati all’inizio e alla fine della parola o solo alla fine della parola in sostituzione della lettera finale?

grazie a chi si prenderà la briga di rispondere :)

Servono a evidenziare una parola o un concetto, è una convenzione che nella videoscrittura risale a quando c’era solo l’alfabeto plain ascii, senza possibilità di mettere grassetti o corsivi. Da Wikipedia EN:

“Asterisks can be used in textual media to represent *emphasis* when bold or italic text is not available (e.g. email).”

Invece in sostituzione dell’ultima lettera indicano che ci si rivolge a tutti i generi, es: car* tutt* al posto di “cari/e tutti/e”.

ok, grazie; quindi *narrativa* *italiana* *di oggi* è uguale a *narrativa italiana di oggi*, o no? (se posso chiedere, ovviamente).

Più o meno. La differenza è che nella prima versione ogni singolo concetto è enfatizzato per conto suo, per rendere l’idea della combinazione di tre circostanze:

– se si parla di *narrativa* ci siamo;

– se si parla di narrativa *italiana* ci siamo;

– ma se si parla di narrativa italiana *di oggi*… Beh, allora non siamo quelli adatti a dare consigli, perché ne stiamo leggendo pochissima :-)

bene, ci sono (ci metto un po’ ma poi arrivo anch’io); quanto a leggere, neanche a dirlo, di narrativa *italiana* di oggi (chissà se ho usato giusti gli asterischi) leggo i vostri libri (che compro) e quelli di Camilleri, of course, (quando me li passano).

Grazie, buon lavoro e buon anno! :)

N.B. Su Camilleri (sui suoi libri non-Montalbano) consiglio questo bellissimo pezzo di Srecko Jurisic.

@lacasinadelpittore: io il significato degli asterischi lo conosco, ma se ti può consolare, devo ancora capire come si fa a scrivere qui sopra in corsivo e in grassetto :-)

E’ presto detto :-)

Per il grassetto:

http://www.lapaweb.com/come-fare-il-grassetto-in-html.html

Per il corsivo, al posto di “b” metti “i”.

Si fa prima coll’asterisco :-)

Wu Ming 1, l’uomo che sussurava ai computer…

P.S.

Ora passerò tutto Bl pomerBggBo a scrBvere Bn corsBvo.

GrazBe.

Scherzi a parte, grazie per la dritta e per il link che ora vado a leggere.

Scusami, leggo solo ora (nel frattempo mi sono ammalato 72 volte e mi sono arenato…) e ti ringrazio della risposta.

E’ vero, fortunatamente di libri e letture su GIAP se ne parla e quindi un punto d’incontro c’è…

Ma Nandropausa era un’altra cosa e spero di non essere troppo nostalgico. C’erano principalmente due cose che erano uniche:

– lo scambio pareri (voi-lettori),

– uno sguardo amico alle pubblicazioni indipendenti (molto difficili da rintracciare in rete, dio ti ringrazio per il passaparola…).

Sul panorama “letterario” attuale invece, magari quello che io percepisco come “manacanza di visibilità” è più realisticamente una “mancanza del visibile”… Boh…

Vabbè meno male c’è Anobii …ciao!

Per fortuna ho letto il post stamattina, così vedere esposto questo libro (che non conoscevo) tra le 50 sfumature e Fabio Volo mi ha permesso di non uscire dalla libreria dell’aeroporto completamente depressa dopo esser passata dalla colonnina dedicata alle donne. Tanto per chiarire, io non sono snob e non sono di quelli che si strappano i capelli sulla tomba della Letteratura con la L maiuscola; sono anzi di bocca buona, pure troppo forse. E infatti il mio problema non sono né le sfumature di grigio né Fabio Volo bensì l’offerta abbondantissima nonché insultante e offensiva dei cosiddetti manuali di self help. Si va dal classico “Gli uomini vengono da Marte le donne da Venere”, a “Manuale per donne lasciate” passando da “Perché non sono ancora sposata”, senza trascurare ovviamente i manuali della perfetta cuoca, mamma e regina della casa (quelli su come rassodare il culo sono ugualmente fastidiosi ma meno sessisti perché si tratta di un flagello che colpisce sempre più spesso anche i maschi). Io sono una che non si sente minimamente sminuita nella dignità per le battute e il linguaggio sessista; il sessismo di una persona X nei miei confronti non qualifica me, qualifica la forma mentis di X, e non mi fa perdere un etto del mio amor proprio. Invece davanti a queste copertine rosa che mi strillano ordini in maiuscolo, io per cinque minuti CI CREDO che la mia vita è una merda e dovrei darmi una regolata e seguire i loro consigli e anche imparare a fare il découpage. E mi chiedo quanto sia grande l’abisso di inadeguatezza che generano, considerando che nell’edicola/libreria dell’aeroporto si trovano solo bestseller; sono quindi questi i libri che le donne vogliono e comprano di più? Scusate se sono andata off topic, in realtà non credo.

Sarò ovvio ed off topic ma la realtà E’ che il marketing ha trasformato il mercato editoriale italiano prediligendo sempre più questi titoli dato che la nicchia dei lettori assidui è principalmente un pubblico femminile.

quei libri così rosa sono fatti proprio per colpirti al primo istante, in quei cinque minuti di cui parli. Non è “quello che le donne vogliono”, è “quello che si pensa che le donne vogliano”. A parte rari casi, sono libri che spariscono in fretta dagli scaffali, sostituiti da titoli simili (certamente). Sembra assurdo, ma è una “nicchia di mercato” anche quella. Più estesa magari dei lettori della patristica siriaca con testo a fronte, ma pur sempre una fetta di mercato molto ben delineata, per la quale si sfornano prodotti in serie, quasi a tavolino, in larga parte di provenienza USA.

Un altro libro che entra nella mia lista per l’anno nuovo :)

Vorrei segnalare un altro libro con un punto di vista “dai piani bassi”,che ho appena finito di leggere. Anche qui a parlare è un domestico, anche se un domestico schiavo e di certo uno dei pochi schiavi di cui si ricordi il nome. Si tratta di Le confessioni di Nat Turner, di William Styron. Molto interessante anche per quanto riguarda un discorso di genere.

Fra, credo che le battute sessiste e la manualistica/letteratura “sarò perfetta come tu mi vuoi” siano due cose diverse. A me danno fastidio entrambe. La battuta sessista è sintomo di una concezione che vede le donne come sempre inferiori agli uomini, o comunque non valevoli di considerazione (pensa al sessismo nel linguaggio quando si parla di lavoratori per intendere anche lavoratrici etc). Io mi incazzo e lo faccio pure sapere, anche se la mia autostima non viene scalfita (non a livello conscio). La manualistica invece è indice di una concezione che secondo me colpisce sia gli uomini sia le donne facendoli aderire alle esigenze del mercato come se si trattasse di valori assoluti. Pensa alla moda, alla chirurgia plastica che ti fai perché le tue tette o il tuo naso non sono come “dovrebbero essere”. Questo si traduce in soldi e profitti. E a mio avviso non colpisce solo le donne, ma anche gli uomini. Tocca tutti gli aspetti della vita degli individui: ti insegnano come a far sesso, a mangiare, a ballare, a depilarti, a sposarti etc. C’è nella tv italiana un orribile quanto affascinante canale che si chiama real life (o real time) che fa tutti programmi su cose simili, modello contest con giudici che ti dicono sempre dove hai fatto bene e dove male (pure a scegliere un vestito!). Sto riflettendo ultimamente su questo, e quello che mi colpisce è la violenza assertiva con cui questi modelli sono imposti. La conseguenza è che la spinta individuale viene additata come “sbagliata” inadeguata così hai sempre bisogno di qualcun* che ti dica come si fa…

Ma, ripeto, non credo che sia una questione solo femminile, questa.

Forse non mi sono spiegata bene, ma mi sembra che diciamo la stessa cosa. La battuta sessista certo che mi fa indignare o anche incazzare, ma a livello “sociale”, allo stesso livello di una battuta razzista per intenderci. Non mi ferisce personalmente, non intacca la mia autostima, come dici tu. E invece questi libri (o riviste femminili naturalmente) sì, credo anche perché scritti principalmente da donne, mi sembra che stiano tutte a dirmi “non sei come noi, non vai bene”. Sicuramente è anche un problema di insicurezza mio, non so.

Per il fatto se sia o meno una questione solo (o quasi solo) femminile, se si considera tutto il marketing e la pubblicità ovviamente no, ma se parliamo solo di libri io non vedo un tale martellamento rivolto agli uomini, ad esempio non credo esista una narrativa specifica per gli uomini, o sbaglio?

Secondo me c’è un errore in questo discorso, che è quello di considerare la battuta discriminatoria in sé, fuori dal contesto. Il punto è che una battuta discriminatoria ha uno scopo, che è quello appunto di discriminare. E’ una cosa che riguarda ciò che sentiamo, ma che riguarda di più i luoghi in cui viviamo, quello che possiamo o non possiamo fare e via dicendo. Il tizio per strada che bercia a proposito di tette, culi e simili, vuole soprattutto dire che lui, lì, ha il diritto di prendersela con le donne. E che tu, donna, sei obbligata ad ascoltarlo. Questo a me ferisce eccome, perché io non voglio essere obbligata ad ascoltare proprio nessuno e non voglio che nessuno abbia diritti su di me.

Aggiungo a quello che ha scritto @Adrianaaaa che l’insulto sessista si basa sulla stessa logica su cui si fonda la manualistica di cui parli tu: tutto quello che è diverso dalla “norma” (eterodiretta) è sbagliato. Così dare a un* della “troia” (o del frocio) significa che quella persona non aderisce ai canoni corretti (della brava donna pudica o dell’uomo virile sciupafemmine) e quindi è un insulto. Non molto diverso, non trovi?

sono d’accordo che la manualistica, non appena cessa di spiegare come fare il decoupage-riparare la moto-ricamare a punto croce, sia un genere intrisecamente violento; come se esistesse una tecnica per vivere; secondo me fa parte del fascismo del potere farlo credere. Diverso quando, con il filtro di una storia, dai nome e condividi esperienze e stati d’animo; per esempio la serie Montalbano di Camilleri, che nessuno – credo – penserà si tratti di gialli, ti accompagna con ironia e comprensione nell’invecchiare, nel barcamenarti tra lavoro e potere, nel cercare spazi di resistenza.

Ho finito di leggere un paio di giorni fa “Ai piani bassi”. Avevo anche visto le 3 stagioni di “Downton Abbey” prima di acquistare il romanzo, e benché abbia amato la serie bisogna confermare che c’entra poco o nulla col libro.

La realtà che descrive la Powell mi sembra molto meno “idilliaca” di quel che si vede in tv. Dove narransi appunto le vicende di una famiglia molto illuminata e, nei propri limiti, progressista (una delle figlie del conte finisce addirittura sposata all’autista socialista e rinuncia al titolo per lavorare come infermiera).

Innanzitutto è una lettura assai piacevole, e scorrevole. Ma non per questo all’acqua di rose. Come dice WuMing4 l’analisi è puntuale, senza sbavature, e senza indulgenze. Si descrive un ambiente che noi abbiamo visto soltanto attraverso i film di Ivory, ma si parla di poche generazioni fa (avrebbero potuto esserci i nostri nonni in quella situazione).

Di fatto, “andare a servizio” era un salto di livello per le classi più povere. Soprattutto nelle magioni di conti e duchi. Unirsi ad una famiglia nobiliare permetteva di combinare ogni giorno il pranzo e cena. Con due enormi handicap da sopportare per tutta la vita: primo essere considerata un inferiore, secondo rinunciare alla propria vita. Di fatto non potevi costruirti una famiglia tua, restando a servizio. Ed è il motivo, come spiega l’autrice, per il quale cerca disperatamente un marito. Sposandosi, automaticamente, finirà fuori dal giro.

E’ un libro salutare? Certamente.

Due anni fa sono stato in Galles e ho potuto visitare personalmente un paio di queste grandi case di campagna, dotate di parecchio personale. Fu un tour molto affascinante, sia per la bellezza dei luoghi (della campagna e dell’architettura), sia per la scoperta di infiniti dettagli sulla vita che vi si conduceva il secolo scorso (e in quelli precedenti).

Ma senza un libro come “Ai piani bassi” si rischierebbe di rimanare vittime del fascino crepuscolare della nobiltà d’età edoardiana (o giù di lì): con i suoi rituali, con le sue eleganze, con le sue infinite portate, i ricevimenti, e le miriadi di stanze. Questi microcosmi rurali che sembrano raccontare l’idea di una sola grande famiglia.

Ma queste magioni non erano cascine, né fattorie, né mezzadrie. Erano luoghi in cui il privilegio feudale era sostanzialmente rimasto inalterato per secoli, sgrezzandosi delle villanie più clamorose, ma sempre fermo e conservativo. Dove la vita di un domestico era in bilico tra una buona e una cattiva referenza data dal suo datore.

La serie televisiva “Downton Abbey”, pur nella grande perizia scenografica e nell’ottima recitazione, non riesce ad entrare in quel mondo – almeno per ora – con lo stesso bisturi, lucido ed implacabile, di Margaret Powell. Non riesce a non cedere alla tentazione di salvare qualcosa, poco ma pur sempre qualcosa, dell’aura mitica che quel mondo ha lasciato dietro di sé.

Certo i meccanismi di servitù e di servizio esistono ancora, ma non sui binari di 100 anni fa. Si è fatto tutto più indistinto, magari il conte non è più “Sua Signoria” e non ci si veste più ogni sera a cena con lo smoking.

Ma possiamo stare tranquilli che mutate le etichette e le dizioni, si agitano attorno a noi ancora molte di quelle feroci dinamiche sociali.

Io – dopo avere letto il libro – ho visto la prima serie di Downton Abbey. Confermo: lo sceneggiato non c’entra quasi per niente con il libro della Powell. Ne consegue che l’intero packaging del libro – fascetta, foto di copertina e recensione in quarta di copertina – è una truffa. Questo tanto per dare a Einaudi quello che è di Einaudi.

Il prodotto televisivo è di ottimo livello, con attori molto bravi. Però è il classico “Once upon a time in England” che periodicamente gli inglesi tirano fuori per riproporre il mito di un tempo perduto, quando i padroni erano buoni e i servi si dividevano in onesti e leali da una parte, invidiosi e corrotti dall’altra; quando i borghesi emergenti, senza lignaggio ma con i soldi, si ritrovavano a violare la tradizione con il loro pragmatismo, negando alla servitù la soddisfazione di servirli; quando i proletari “conoscevano il loro posto” (non può non scattare la citazione d’antan: http://www.youtube.com/watch?v=mURhNIjc-Kw)

Va detto che questa non è una narrazione falsa in sé e per sé, dato che si basa senz’altro su un fondo di verità, e in un certo senso illustra la particolarità di una società ibrida, in grado di far convivere il massimo di modernità borghese con il retaggio del feudalesimo. In fondo la servitù che vive ai piani bassi altro non è che la vecchia famiglia allargata del nobile medievale – della quale facevano parte anche i servi domestici, i figli bastardi, etc. – messa sotto contratto.

Scrivi: “Di fatto, ‘andare a servizio’ era un salto di livello per le classi più povere. Soprattutto nelle magioni di conti e duchi. Unirsi ad una famiglia nobiliare permetteva di combinare ogni giorno il pranzo e cena. Con due enormi handicap da sopportare per tutta la vita: primo essere considerata un inferiore, secondo rinunciare alla propria vita. Di fatto non potevi costruirti una famiglia tua, restando a servizio.”

E’ uno degli aspetti più interessanti del libro e, in questo caso, anche dello sceneggiato: mostrare come l’accesso a una grande magione nobiliare, ancorché dalla porta di servizio, fosse un grosso salto di qualità per il proletariato. Mia nonna paterna fece quel salto, in effetti, dal lavoro nei campi al fare la “serva” (così si diceva dalle mie parti), ma dovette poi tornare alla campagna quando mise su famiglia (*). In un certo senso tutto il mondo è paese.

La differenza è che – come fai notare – nell’immaginario inglese esiste una vaga nostalgia per quel passato tardo-feudale ed è un sentimento che è sempre facile titillare, perché è ancorato alla bellezza di certi paesaggi, edifici, architetture e a un certo stile. E’ sempre mito dell’età dell’oro, cioè merda, sia chiaro, ma non è difficile capire come in tempi di crisi nera, quella nostalgia passatista sia di nuovo un pezzo d’immaginario su cui investire.

(*) Aneddoto “powelliano”: prima di mollare il servizio, mia nonna avvelenò il dispettosissimo e insopportabilissimo e viziatissimo pappagallo dei padroni, dandogli da mangiare il prezzemolo.

Ma povero pappagallo, accidenti!

Intanto c’è anche l’altra campana, ovvero il libro con la storia di lady Almina Carnarvon, la contessa del castello di Highclerc dove è stata girata la serie di Downton Abbey, che effettivamente narra la storia di una famiglia aristocratica simile, compreso l’ospedale per reduci che fu realmente installato lì. La scrittura è totalmente diversa dal libro della Powell ovviamente…sembra un romanzo. Certamente i due libri non si ‘parlano’, va sottolineato. Come ancora succede alle persone: i tempi saranno pure diversi, ma qualche tempo fa quando ho invitato degli amici, fra cui alcuni inglesi, per salutare una carissima amica sempre inglese, vera cockney, che aveva con sè altre due amiche, vere ‘working class’, queste mi hanno telefonato per dire che non potevano venire in quanto gli altri inglesi presenti le avrebbero messe troppo in imbarazzo, non essendo working class come loro (erano insegnanti, impiegati, mica prìncipi!). Ho dovuto accettare di vederle separatamente.

Grande nonna wuminga!

Qui a Torino ne ho sentite diverse di storie di ragazze, soprattutto delle zone montane qui vicino, che andavano nella grande città a far “fortuna” come serve. Significava poter spezzare il secolare anello contadino che le avrebbe condannate ad una vita di enormi fatiche. Ma nei resoconti, dei primi del ‘900 circa, era piuttosto evidente la consapevolezza che – comunque – le attendesse un destino già segnato anche nella grande città.

Entrambe le mie nonne, nate nell’alta provincia di Belluno, avevano fatto le serve: quella materna, giovanissima insieme alla sorella, presso delle famiglie di Venezia negli anni ’30 – unica occasione, oltre al matrimonio, di lasciare il paese natale e di alleviare la fame per sé e la famiglia; l’altra praticamente per tutta la vita presso famiglie benestanti del posto in modo da poter far studiare le due figlie e dar da mangiare ai figli più giovani – quelli più grandi, invece, erano affidati al fratello prete. Le alternative, del resto, erano poche, soprattutto per chi non aveva bestiame, terra o piccole attività artigianali, come mia nonna paterna.

La prima è l’unica che ho conosciuto e dalla quale ho sentito direttamente i racconti di quest’esperienza, racconti che tendevano a dipingere più l’entusiasmo per la novità della vita in città che le fatiche di fare la serva sotto padrone. Leggerò Margaret Powell e la consiglierò ai miei, chissà che non saltino fuori ricordi rimossi.

Devo dire che ultimamente Giap si sta intrecciando spesso con la storia della mia famiglia aiutandomi anche a scavare nella melma di memorie parziali e reticenti (dei miei nonni uno ha combattuto in Libia e Somalia come carabiniere e l’altro in Etiopia, Grecia e Corsica nella fanteria e il mio paese natale ha vissuto una vicenda molto simile a quella raccontata a proposito di Stramentizzo in Timira, per fare degli esempi).